从书斋走向神龛

梁培先

从书斋走向神龛

梁培先

众多史料证明,两宋时代是颜真卿的历史形象、书法形象以及书史地位得以确立的重要时期。在苏轼将其书法推崇到“能事毕矣”的最高境界之前、之后,各种扭结在一起的社会力量共同促成了这种变化。本文试图通过这一案例,揭示出书法之于传统中国社会的某种结构方面的相互嵌入性、社会化的运动以及人文现象对于书法史的深刻影响。

一、北宋初期、中期的前半部时间对于颜真卿书法的态度

在嘉祐五年(1060)欧阳修主持编修的《新唐书》诞生之前,北宋文人认识颜真卿的最可靠的知识来源是《旧唐书》。就像中国历史上一再出现的断代史一样,《旧唐书》述及颜真卿生平的文字接近两千字,而论及其书法的只有三个字:“尤工书”。这种过于悬殊的反差说明,中晚唐以来的人们更习惯于将颜真卿视为忠臣烈士,而不是书家,或者说,书家的身份只是一个不重要的陪衬。

后来的五代和北宋初期①一般认为北宋历史分期为:初期为宋太祖、太宗时期;中期为真宗、仁宗、英宗三朝;从神宗到哲宗、徽宗、钦宗为后期。,这一情况基本没有改变。贬抑者,如南唐李煜认为颜书失之粗鲁,像个“叉手并脚”的“田舍汉”;又如太祖建隆二年(961)王溥所编《唐会要》卷三十五即书法卷,记载有关唐人书法的事件、言论,给予唐太宗、陆柬之、王方庆、欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷、甚至更晚的柳公权,却只字未提颜真卿;再如北宋初年李昉奉太宗之命所编《太平御览》一书,从第七四七卷到七四九卷、总计三卷的篇幅专门论说古今书法,举凡宋以前的名家多有评述,亦无一笔给予颜真卿。更具有标志性的是,太宗的官方刻帖《淳化阁帖》中也没有收录颜书。考虑到《唐会要》、《太平御览》和《淳化阁帖》都是上呈帝王审阅的官修之书,它们对于颜书的态度如此一致,似乎有些过于巧合了。因而,有论者发挥想象,认为颜、赵两家“家仇根深”,“唐朝忠臣偶像颜真卿其人其书,无疑是宋太宗统治的一大政治隐患”,所以,“《阁帖》排斥颜真卿确信无疑”②杨心岭《〈淳化阁帖〉何以排斥颜真卿》,载《文汇报》,2003年6月1日。。

事情本非如此。还是《太平御览》,虽在论书法时没有说及颜书,但论及颜真卿的相关史事却有九处之多,似乎并不否认颜真卿忠臣烈士的地位。另据北宋罗畸《蓬山志》记载:

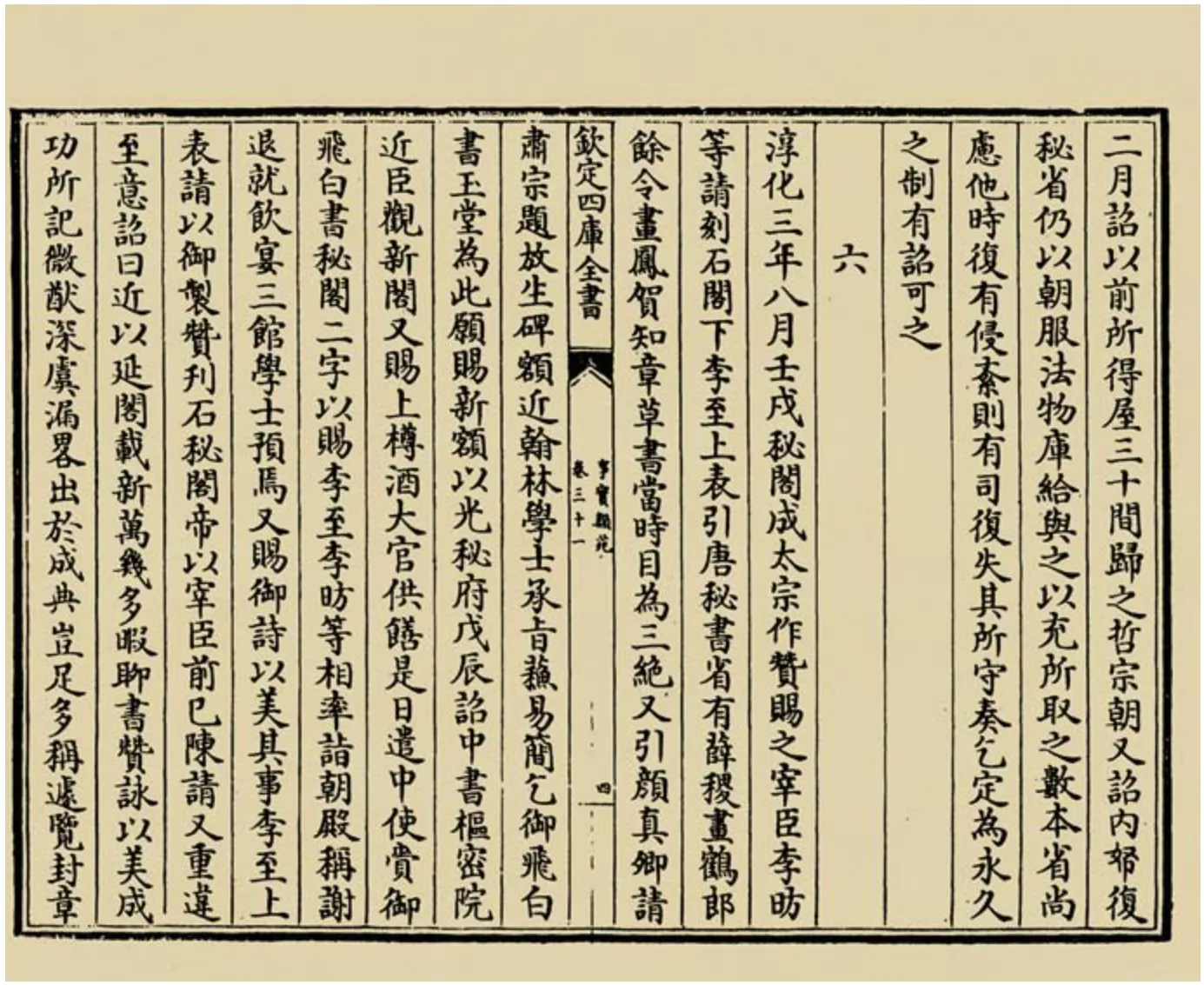

淳化三年八月壬戌,秘阁成,太宗作赞赐之。宰臣李昉等请刻石阁下。……又引颜真卿请肃宗题放生池碑额,近翰林学士承旨苏易简乞御书飞白书玉堂为比,愿赐新额,以光秘府。③《宋朝事实类苑》卷三十一,上海:上海古籍出版社,1981年。

李昉、苏易简都是太宗的御前近臣,如果颜、赵两家有世仇,显然不会有此请求。最重要的是,宋初秘阁就藏有颜真卿的书法且未有任何贬抑之意,还是罗畸《蓬山志》:

淳化元年八月,内出古画墨迹百一十四轴,藏之阁上。有唐太宗、明皇,晋王羲之、献之、庾亮,梁萧子云,唐欧阳询、颜真卿、柳公权、怀素、怀仁墨迹。④《宋朝事实类苑》卷三十一,上海:上海古籍出版社,1981年。

罗畸曾在徽宗崇宁年间任秘书少监,专门负责管理馆阁史料。上述记载也见于《宋会要辑稿》职官十八之四十八、程俱《麟台故事》以及《玉海》所引《太宗实录》等文献,故其说不容置疑。

为什么《淳化阁帖》不收颜真卿的作品呢?要求《淳化阁帖》收录颜书,实则是一个以后人眼光评判一千年前事件的错误想法。理由如下:其一,北宋初年,颜书的地位远不及后世那么隆重,没有理由要求《淳化阁帖》非收不可。其二,《淳化阁帖》不是一个完全首创的刻帖,它的蓝本来自于南唐的《升州帖》,前者不过是在后者基础上增加了太宗秘阁所藏的“历代真迹”①元人陶宗仪《南村辍耕录》录宋人刘跂《暇日记》中记载:“国朝下江南,得此石。淳化中,太宗令将书馆所有,增作十卷,为版本。”北京:中华书局,1997年。清人周行仁在《淳化秘阁法帖源流考》中引《梦笔轩掌记》:“建业文房帖四卷(《升州帖》),李后主命徐铉摹勒上石。宋淳化中,诏翰林侍书王著重摹是帖,杂以御府所藏历代真迹,共为法帖十卷……故《建业帖》又为《淳化祖石帖》。”《丛书集成续编》第97册,台北:新文丰出版公司,1988年,第488~489页。版本下同。而已。如果《升州帖》中没有收录颜书,则没有理由要求《淳化阁帖》也必须收录。其三,后世往往把《淳化阁帖》的编辑视为倡导书学的一个重要举措,而忘记了它首先是太宗朝典章制度建设的一个部分。以此来论,亦非必然要收录颜书。其四,《淳化阁帖》重真迹、重帖本而不取碑刻,颜书作品虽众却是多碑刻,少真迹和帖本。其五,《淳化阁帖》所收帖目绝非截止至淳化三年(992)编纂、摹刻此帖时秘阁所收书帖的全部。据《宋会要辑稿》记载,当时秘阁收录的欧阳询、虞世南、褚遂良三家的作品总计在三十件以上,唐玄宗的也有三件以上,而《淳化阁帖》中此四家作品的刻入量远远地少于这些数字②《宋会要辑稿》第五十五册,崇儒三:“太宗太平兴国二年十月,诏诸州搜访先贤笔迹图书以献,荆湖献晋张芝草书及唐韩幹画马三本,潭州石熙载献唐明皇所书道林寺、王乔观碑。”“是岁(太平兴国六年)镇国军节度使钱惟演以锺繇、王羲之、唐明皇墨迹凡七轴献。”“雍熙二年三月,殿直潘昭庆以褚遂良、欧阳询、虞世南墨迹三十本来献。淳化四年四月,诏以所购募先贤墨迹为历代帝王名臣法帖十卷赐近臣。”北京:中华书局,1957年。。这说明,《淳化阁帖》对于秘阁藏品是有所挑拣的,或尚有犹疑者则避而不录。从史料来看,当时收入秘阁的颜帖极少,如果极少的颜帖本身就有真伪的争议,则更没有理由要求《淳化阁帖》非收不可。

景印文渊阁四库全书本《旧唐书》

景印文渊阁四库全书本《蓬山志》

综合上述分析,那种认为宋初朝廷有意贬抑甚至敌视颜书的观点难以成立,但是褒扬、推举颜书之意亦为阙如,只能说不温不火,基本上延续着晚唐五代以来的定调。

同样不温不火的还有宋初的士大夫文人们。史料证明,宋初李建中曾学习过颜书,但是,似乎没有形成什么影响。其他专门论述颜书的文字亦零如星凤。例如最早是太祖建隆、乾德年间的大臣范质(911~964),他的一段论述,即明人《珊瑚网》卷二所载的《颜鲁公书华严经跋》:

右鲁公书最佳,顷年长安见于罗邺王之犹子,自此当永秘巾箱也。③《中国书画全书》第五册,上海:上海书画出版社,1993年,第730页。版本下同。

范质所见者当为中原旧物。再则就是释梦英作于太宗太平兴国七年(982)八月的《颜氏家庙碑跋》:

颜真卿之隶书,李阳冰之古篆,二俱奇绝也,好古之士,重如珠璧。自唐室离乱,其碑倒于郊野尘土之内,更虑年深为牧童樵叟之所毁坏……有都院孔目官李延袭者,真好古博雅君子也,特上告知府郎中,移载入于府城。①《全宋文》第五册,曾枣庄、刘琳主编,上海:上海辞书出版社,合肥:安徽教育出版社,2006年,第392页。版本下同。

即使释梦英的颜楷题跋,在宋初也难见第二例,只能视为偶发性的个人兴趣。

此外,由于和颜书有关联的杨凝式书法的士林影响,特别是当时杨氏的一些题壁书法尚有保存,在宋初文人的记载中多有提及—颜书也每每成为谈论杨凝式书法时的一种必须的背景资料。比如,真宗大中祥符三年(1010)王钦若(962~1025)《杨凝式夏热帖跋》中“蜻蜓点水”的几个字—“公字与颜公一等,俱称绝异”②《全宋文》第九册,第330页。王钦若全文如下:“右杨凝式墨迹一纸,字画奇古,笔势飞动,天地间尤物也。公字与颜公一等,俱称绝异,然公不喜作尺牍,后人罕能见之,益可宝也。紫薇阁王钦若定国题,时大中祥符三祀天贶节日。”,说的是杨凝式书法,颜书只是顺便提一下。

从太祖建隆元年(960)到仁宗天圣元年(1023)的多半个世纪里,我们今天能够见到的有关颜书的文献非常稀少。其实不唯颜真卿,北宋初年有关王羲之、王献之、怀素以及杨凝式的记录也不多见。至于本朝名家,评论徐铉、释梦英相对比较多,其他如李建中、林逋等当时最优秀的书家甚至还见不到什么议论。当然,史料的不足并不一定与时人学书的热情成直接对应的关系。但是,考虑到日后欧阳修“书之废莫废于今”(《试笔》)的反复唠叨,我们还是相信,这是北宋初期整体书学衰微的结果。换句话说,宋初颜真卿书法之不被看重,大体上是与当时书学低谷的背景是一致的。

二、北宋中期的后半叶:“颜书热”的第一阶段即预热阶段

北宋中期颜书的崛起过程可分为两个阶段:第一阶段是从宋仁宗景祐年间(1034~1037)到宋英宗治平之末(1067);第二个阶段是从宋神宗熙宁元年(1068)到北宋灭亡,一直延续到南宋之初。

在第一阶段里,整个社会文化环境和由精英文人影响下的人文舆论环境—这些书法之外的外部性因素起到了关键性的作用。当然,典型性书家的现身说法同样也不可低估。

(一)“颜书热”依赖的外部文化环境

与北宋初期整个书坛的黯淡相比,中期特别是仁宗即位以后,书法的外部生存境况得到了明显的改善,如朱长文《续书断》中说:“自天圣、景祐以来,天下之士悉于书学者稍复兴起。”③《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,1979年,第318~324页。版本下同。大环境的改善唤醒了文人心中的雅逸之兴,搜求古书画、在书画世界中徜徉由宋初有财力的名公巨卿的奢侈性爱好,扩散成为当时朝臣们广泛的风雅之举。

有必要提及的是在仁宗时代做过参知政事的宋绶,宋家的藏书和书画收藏号称“宣献(宋绶的谥号)家藏天下无”(梅尧臣),并刻有《赐书堂帖》。降及其子宋次道,每自称“祕府书画,予尽得观之”(宋次道《春明退朝录》卷下),他与兄长宋中道不仅继承了父亲的收藏事业,更是“漆匣甲乙收盈厨”(梅尧臣),颇有光大门楣之势。而且,通过其他时人的记载,当时的大收藏家还有杨褒、邵必、丁度、石昌言、唐询、张齐贤、王贻永、燕肃、苏子容……可谓名流云集,甚至包括宋仁宗朝早期的大奸臣丁谓,在其倒势家产被查封之时,竟然也翻出了大量的古字画,北宋中期的收藏之风不可谓不烈。至于那些没有什么财力的普通官员,虽然不可能成为大收藏家,但亦不乏参与的热情。仅以仁宗时代欧阳修周围的文人来论,如江休复、梅尧臣、蔡襄、文彦博等人都有此爱好,像宋次道兄弟、苏舜钦兄弟更是收藏世家了。在这种风气的濡染下,当时尚未入仕、僻居蜀地的苏洵也加入进来,把吴道子作为自己的收藏重点,为日后苏轼夸耀—吴道子之画“望而知其真伪也”—鉴赏本领打下了基础。

值得注意的是,书画收藏热同时也促进了以书画鉴赏、评议为中心的文人雅集活动的兴起。北宋初年的文人雅集,如以钱惟演、杨亿为首的西昆酬唱活动,兴趣点大多只在文学而不及书画。至仁宗庆历以后,书画也逐渐成为谈论的一个重点。宋中道的京师住处就是一个重要的雅集之所。仁宗皇祐四年(1052),梅尧臣《同蔡君谟江邻幾观宋中道书画》一诗就记录了当日的情景:

君谟善书能别书,宣献家藏天下无。宣献既殁二子立,漆匣甲乙收盈厨。锺王真迹尚可覩,欧褚遗墨非因模。开元大历名流夥,一一手泽存有馀。行草楷正大小异,点画劲宛精神殊。坐中邻几素近视,最辨纤悉时惊吁。逡巡蔡侯得所得,索研铺纸才须臾。一扫一幅太快健,檀溪跃过瘦的颅……①《全宋诗》第五册,北京大学古文献研究所编,北京:北京大学出版社,1991年,总第3026页。

诗中反映,这次雅集不仅包括古字画的鉴赏、品评活动,而且,类似“笔会”的书家现场挥毫的兴奋场景一点儿也不逊于后世。梅诗还说,宋中道收藏有晋人的东西,但以唐人为主,所谓“开元大历名流伙,一一手泽存有馀”,如果不出意外的话,其中或许就有颜真卿的真迹。因为,其弟次道就藏有颜真卿的《鹿脯帖》。

至于其他的聚会场所,虽然相关的史料记载很少,不过这并不重要,通过日后欧阳修所说“自苏子美死后,遂觉笔法中绝”,“苏子美常言用笔之法”(《试笔》),可以判断,欧阳修和苏舜钦在庆历年间聚集京师之时,是经常在一起谈论书法的。考虑到这一文人群体彼此间的特殊关系(苏舜钦是前朝大臣苏易简之孙、当时朝中重臣杜衍的女婿;欧阳修是杜衍的学生;梅尧臣是前朝大臣梅询的后人;江休复又与欧阳修同门),则欧、苏之外的其他人都有可能或多或少地介入进来,彼此之间的书画往还应相当频繁。比如,欧阳修在庆历前后的书画交游圈主要以师长辈的杜衍为中心,包括苏舜钦、江休复、梅尧臣、蔡襄都在其内;而蔡襄则是曾任大学士、参知政事的宋绶的学生兼老部下,许多年以来一直追随着他。在宋绶去世之后,蔡襄既与宋中道、次道兄弟交好,且与杜衍、梅尧臣有书札、作品往来,更在庆历五年(1045)知福州任上与当时任福建路提刑的苏舜元(才翁,1006~1054)往还谈论笔法。这些相互交叉的活动除了增加宦海中的彼此信任,也通过师友间的砥砺,提高了各自的书法认识水平和实践能力,为他们发现颜书中潜藏的未发之秘创造了条件。

另一个促成颜书升温的积极因素,是仁宗时代自上而下的古碑文收集整理工作。

仁宗秉承太宗、真宗以来广收天下逸书的惯例,注重文史资料的收集整理工作,在位期间多次颁布“求遗书”、“求逸书”的诏令,而且奖励措施也非常诱人。这一点,学界已多有论述。我们要指出的是,“求遗书”、“求逸书”不仅指纸质的文献、书法,也包括古碑文拓本。据参与此项工作的欧阳修回忆:“(景祐三年)某在馆阁时,方国家诏天下求古碑石之文,集于阁下,因得见李阳冰篆《庶子泉铭》”②《欧阳文忠公文集》卷五十三,四部丛刊,北京:商务印书馆,1958年。版本下同。—此项工作应包括“古碑石之文”,欧阳修时任馆阁校勘,正好负责此事。

朝廷为什么要将“求古碑石之文”纳入其中呢?这有可能与景祐二年(1035)的一次文物毁坏事件有关系。《续资治通鉴长编》卷十说:

又诏陕西诸州前代名臣坟墓碑碣、林木,委官司常检视,从知永兴军陈尧佐之言也。初,庄献遣官起浮屠于京兆城中,姜遵尽毁古碑碣为用。尧佐奏曰:唐贤臣墓石,十且亡七八矣。始其子孙意美石善书,欲传千载,而一旦与砖甓同,诚亦可惜,其未毁者,愿敕所在完护。③《续资治通鉴长编》卷一一六,北京:中华书局,2004年。

文中的“庄献”就是真宗的章献明肃刘皇后,仁宗即位后被尊为太后,曾称制多年,明道二年卒(1033)。关于这次毁碑事件,《宋史》姜遵列传也有记载:“在永兴,太后尝诏营浮屠,遵毁汉、唐碑碣代砖甓,既成,得召用。”④《宋史》列传第四十七,上海:上海辞书出版社,1984年。两书皆载此事,不难见出姜遵(963~1030)为了邀宠而大肆破坏陕西古碑刻事件在当时颇有反响。陈尧佐在姜遵之后知永兴军,时值庄献皇后和姜遵皆已去世,旧事重提已不存在人事上的顾虑,故而,仁宗果断下诏加以保护。

毁碑事件虽没有表明颜真卿的碑刻也遭到了破坏,但据南宋陈思《宝刻丛编》记载,颜真卿的《颜允南碑》、《唐增太常卿韦缜神道碑》、《唐增太保郭敬之庙碑》、《唐增华州刺史颜显甫碑》、《唐颜杲卿残碑》、《唐增司徒马璘新庙碑》、《颜勤礼碑》、《颜惟贞家庙碑》、《唐李抱玉碑》、《唐姓唐寺玄灵法师碑》、《唐富平尉颜乔卿碣》、《杜济碑》、《颜鲁公残碑》、《唐臧氏纠宗碑》、《唐颜鲁公华岳题名》等后世得以保存下来的大量碑碣正好就在永兴军的辖区内⑤《宝刻丛编》卷七至卷十,《丛书集成》,北京:北京中华书局,1985年。。这说明,陕西是颜书碑碣遗存的一大渊薮,不出意外的话,应是这一事件的最大受害者。换句话说,陈思所列的颜书碑碣只是“劫后馀灰”,湮灭无闻者当不在少数。

由此事件说开,紧随其后的景祐三年(1036)诏令欧阳修等人搜求整理“古碑石之文”不应只是一个孤立的事件,有可能就是景祐二年诏令的继续和深化。也就是说,姜遵毁坏古碑刻事件唤醒的应是一场朝野持续有年的“文物保护”运动。

为何朝廷对散落荒郊的“古碑文”竟如此看重?众所周知,仁宗即位后,北宋进入到历史中的承平时期,在这个时期里,北宋的儒学思想开始萌生。由“求遗书”、“求逸书”到“求古碑文”再到后来庆历四年(1044)仁宗诏令重修唐史,等等,这些的逻辑联系,都是北宋文人将对唐代兴亡的反思视为重要使命的直接反应。也就是说,这一系列皇帝诏令的背后承载着一个历史反思的任务。所以,尽管诏令是皇帝下的,但实质性启动和承担这一任务的应是当时的文人官僚。巧合的是,欧阳修就几乎参与了所有的这些活动。

欧阳修收藏了一件颜书的代表作—《大唐中兴颂》的拓本。《集古录》说:“此本得自故西京留台御史李建中家,盖四十年前崖石真本也,尤为难得尔。”①《中国书画全书》第一册,第552页.李建中曾于太宗雍熙二年(985)至淳化二年(991)九月在湖南为官,其中淳化元年(990)通判道州期间曾作永州之游,《大唐中兴颂》的摩崖刻石就在永州境内②陈志平《李建中年谱》,载《书法研究》,2002年第6期.。如果这一拓本是李建中生前所得的话,这一时期的可能性最大。以淳化二年为界后推四十年,则欧阳修获得它的时间不应晚于仁宗天圣九年(1031)。此时欧阳修刚刚步入仕途,正好在李建中的老家西京(洛阳)留守推官任上。因此可以断定,欧阳修获得它的时间就在天圣九年前后。如果联系到欧阳修日后的史学贡献主要在唐五代,而这一时期的碑刻尤以颜真卿为多,则有可能欧阳修早年就已留意颜书拓本的收集整理工作,因为“吾集前世埋没缺落之文”(《集古录》),碑刻不仅是一大来源且“可与史传正其缺谬者”(《集古录》)。

从事这一工作的并非欧阳修一人。仁宗至和元年(1054),欧阳修的挚友梅尧臣(1002~1060)在老家宣城守制时,也收到过一件朋友寄来的颜字拓片。梅尧臣在答谢这位朋友的诗中告诉对方:“中郎有孙能此书,要官木刻喻金帛。方为大尹虽少闲,得之究玩如毂炙。”③《全宋诗》第五册,总第3117页.诗中“中郎有孙”指的是蔡襄,当时正在福建做地方官。梅尧臣说,蔡襄是位写颜书的高手,正在不惜血本地购取颜书的拓本,你不妨和他联系联系。这也从一个侧面说明,在此前很长的一段时间里,蔡襄已着手学习颜书,同时也像欧阳修一样到处寻求,而且也的确找到了一些,如蔡襄《题宋拓颜鲁公书华严经》“襄蒙示鲁公真笔,叹服不足”④《全宋文》第47册,第238页。即为一例。

再来看看苏舜钦、苏舜元兄弟。清人卞永誉《式古堂书画汇考》记载,苏舜钦写于庆历五年三月的《苏沧浪留别王原叔古诗帖》有一段明人文徵明的跋文:“字画出入颜鲁公、徐季海之间而端劲沈著得于颜鲁公为多。”⑤《中国书画全书》第六册,第237页。考虑到苏舜钦的这件作品是草书,则文徵明所言“得于颜鲁公为多”应倾向于颜的行草书而不是楷书。文徵明的判断间接地印证了米芾的说法,据《书史》记载:“唐太师颜真卿《不审》、《乞米》二帖,在苏澥处……此帖在颜最为杰思。”苏氏为北宋收藏世家,从曾祖父的苏易简到孙子辈的苏舜元、苏舜钦再到曾孙辈的苏激、苏澥代代相传,米芾所说的苏澥正是苏舜元之子。因此,文徵明所说“得于颜鲁公为多”,所指的就是苏家所藏的这两件颜帖。不过,发现苏舜钦学颜书的并非文徵明,而是哲宗元符年间的许景衡。许氏在《跋苏子美诗》中就曾说过:“旧见子美菱溪石诗,笔力雄秀可骇,骎骎颜鲁公”⑥《中国书画全书》第一册,第966页。—看来宋人已有此论。因而可以断定,仁宗庆历年间苏舜钦得益于自己的家藏而专门学习过颜帖。

作为兄长的苏舜元虽无学习颜书的记录,却实实在在地为颜家做了一件大好事。蔡襄《苏才翁墓志铭》记载,庆历八年(1048)苏舜钦在湖州去世后,苏舜元上表请求到江南一带为官,得任两浙路提点刑狱之职:

颜杲卿、真卿之后流寓温州,君索其祖告身、家牒推之,得其实。建言近年守臣因贼屈附,抵法诛戳,盖忠义不修,莫为之劝。今二颜之裔曰惟孜、似贤,皆为编户民。若录其嗣,显白二颜事,以动天下,可不刑而化。⑦《全宋文》第四十七册,第257页。

苏舜元以封疆大吏的身份上书,得到了朝廷的支持。皇祐二年(1050),仁宗颁布《特授颜惟孜等司士参军制》:“杲卿、真卿兄弟陷死,慨然想见其人。今其裔孙流落江表,朕甚悯焉。……特授惟孜将仕郎、处州司士参军,授似贤守台州司士参军。”⑧《全宋文》第四十五册,第234页。终宋之世,颜家虽然没有出过名公巨卿,但是,担任中低级别官吏却不乏其人。

其他零散的资料还有,范仲淹的儿女亲家王质就藏有颜书《乞米帖》等等。仁宗中期的这批文人们通过不同的方式表达他们对于颜家、颜书的关注,非常清楚地传递出一个信号:在书画收藏、文史整理等因素的影响下,颜书已经逐步走出低谷,进入到人们关注师法的视野之中。

(二)“颜书热”与精英文人舆论的推波助澜

史学界普遍注意到,北宋中期,随着范仲淹在官僚系统中地位的确立,一种以风节相尚的道德建设运动轰轰烈烈地展开了。通过“兴儒倡学”以及范仲淹等人道德功业的自我垂范,这一运动在当时形成了非常强大的舆论影响,以至于后来的苏轼等人亦无不以范仲淹为自我期许的楷模。如《宋史》所说:“一时士大夫矫厉尚风节,自仲淹倡之”①《宋史》列传第七十三。;“真、仁之世,田锡、王禹偁、范仲淹、欧阳修、唐介诸贤以直言譡论倡于朝,于是中外搢绅知以名节相高,廉耻相尚,尽去五季之陋”②《忠义传序》,《宋史》列传第二百零五。。这种由精英文人影响下的舆论导向,为日后欧阳修等人挖掘颜真卿道德和艺术合一的典型意义创造了必要的外部条件。

范仲淹的历史作用还体现在思想建设方面,即他一手促成了以入世的儒家思想为核心的官僚文人思想框架在北宋中期的基本成型。据《宋元学案》卷三《高平学案》所列,当时在范仲淹的周围形成了一个几乎囊括当时名儒的学术群:富弼、张方平、张载、石介、李觏、刘牧、吕希哲以及范氏后嗣纯仁、纯祐、纯礼、纯粹四兄弟属于门人系列;胡瑗、孙复、周敦颐、石介是“圣坛”上的讲友;韩琦、欧阳修则是政治理想、道德重建意义上的同调③黄宗羲《宋元学案》,全祖望补修,北京:中华书局,1986年。。这是宋代思想文化自立进程中的第一个学术群体,其最显著特点是,试图将文人士大夫对当下的政治人文的关注、介入与传统的儒家思想形成对接,即以对传统的儒家思想的积极阐释为他们的现实实践寻找注脚。因而,它的思想构架以对经学义理的积极阐发为统摄,涵盖并下贯到哲学、政治、道德、人文等诸多领域,表现出非常强烈的现实干预性。

但是整体来说,这个群体并不看重文艺,甚至以文艺为末流,这也是北宋大多数带有道学气质的儒家学者们的共同特点。所以,欧阳修这位稍微异数的文学家出现在这个群体中,并把这一群体的共同道德理想完整地贯彻到文艺领域,正好弥补了他们的缺憾。

欧阳修的思想构建,是希望在对传统儒家经典的阐发中,“为道德和政治寻找一元的思想基础”④[美]包弼德《斯文:唐宋思想的转型》,刘宁译,南京:江苏人民出版社,2001年,第195页。,然后以一种“生活伦理的同一性”⑤转引自葛兆光《中国思想史》第二卷第二编第三节,上海:复旦大学出版社,1998年。将具体的人生修为、文学艺术创作包裹进来,使“道”与人生、与生活相关联。因而,欧阳修对书艺之于礼法、道德建设的作用非常重视。这一点,正是他与其他北宋儒家的根本区别所在。

欧阳修的好友蔡襄是其思想的有力支持者。如欧阳修《祭蔡端明文》所说:“与公之游最久而相知之最深”⑥《欧阳文忠公文集》卷五十。,两人不仅是天圣八年的同科进士,且在政治、学术立场上长期保持一致。考察宋史,至迟到景祐三年的范仲淹遭贬事件,这两位年轻的官员已注定要成为终生的朋友。在他们的一生中,曾经有两度长时间在京师聚首的机会。第一次是从庆历二年(1042)初到庆历四年四月,有两年之久。此时,他们都是范仲淹“庆历新政”和道德重建运动的积极干将。两人的第二次长聚则是从仁宗嘉祐五年五月到英宗治平二年(1065)初,有近五年的时间。这一时期的欧阳修和蔡襄几乎同时达到了个人政治生涯的顶峰,以他们在文坛的号召力和书坛的影响力,试图变革旧的书学风气、倡导一种道德和艺术合一的新书风并不困难。

试看蔡襄的言论,它与欧阳修是何等相似:

其谓由道而学文,道至焉,而文亦至焉。由文而之道,困于道者多矣。是故,道为文之本,文为道之用。与其诱人以文,孰若诱人以道之先也。⑦《端明集》卷二十七,文渊阁《四库全书》电子版子部别集类。

有了这个认识基础,我们再来考察他们推扬颜书的言论,就不会觉得奇怪—两个人又“撞”到了一起:

使颜公书虽不佳,后世见者未必不宝也。……颜公书如忠臣烈士道德君子,其端庄尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。其见宝于世者不必多,然虽多而不厌也。⑧《中国书画全书》第一册,第554页。(欧阳修)

颜鲁公天资忠孝人也,人多爱其书,书岂公意耶?……鲁公末年告身,忠贤不得而见也。⑨《端明集》卷六,文渊阁《四库全书》电子版子部别集类。(蔡襄)

欧阳修和蔡襄在颜真卿身上共同发现了书法与道德相结合的典范意义,而这种典型意义正是他们作为政治家、作为大文人期待已久的。或者说,颜书的典范意义是欧阳修以书论道、以道贯之文艺最恰当的例证,也是他至高的人格理想在文艺方面的最好注脚。而在经历了欧阳修这样一位领袖型人物振聋发聩的观念清理之后,北宋时代也逐步走向了其文学艺术的高峰。北宋书坛的繁荣,包括颜真卿书法的持续走热,正好与其整体文学艺术的脉动相契合。这说明,正如文学领域兴故革新、扭转乾坤的再造之功,欧阳修对于北宋书坛的观念指导意义也是应当大书特书的,这就是苏轼所说:“宋兴七十馀年……士亦因陋守旧,论卑气弱。自欧阳子出,天下争自濯磨,以通经学古为高,以救时行道为贤,以犯颜纳说为忠。”①见《六一居士集叙》,《苏轼文集》第十卷,北京:中华书局,1986年。欧阳修以其伟大的人格,实现了他在颜真卿这位古人身上寄托的文化理想。

颜真卿 颜勤礼碑(局部)

石曼卿 杜牧题木兰庙诗(局部)

(三)第一阶段的几位示范型书家

仁宗初年的石曼卿是我们目前知道的、北宋学颜书而得盛名的最早书家。是南宋绍定元年(1228),聂子述所刻《郁孤台法帖》收入的大字楷书《杜牧题木兰庙诗》,字径在十厘米左右。据水赉佑先生考证,此作即为石曼卿所书②水赉佑《宋代帖学研究》,上海:上海人民美术出版社,2001年,第10~108页。。

从笔法的层面上讲,除撇画略嫌轻飘之外,其他的用笔皆近于颜楷,特别是钩、捺的凝重以及横折的故意断开,非常接近于颜真卿的《颜勤礼碑》;结构上,如“梦”、“几”、“里”三字近于柳,“经”、“曾”、“度”等字则是标准的颜楷样式。很明显,此作从颜楷脱胎而出。

关于石氏的书学背景,欧阳修《六一诗话》记载:“(石曼卿)工于书,笔力遒劲,体兼颜柳,为世所珍。”③《六一诗话白石诗说滹南诗话》,北京:人民文学出版社,1962年,第14页。石氏去世时(1041),范仲淹曾作《祭石学士文》:“曼卿之才,大而无媒,不登公卿,善人为哀。曼卿之笔,颜精柳骨,散落人间,宝为神物。”④《全宋文》第十九册,第84页。范仲淹所说的“颜精柳骨”被后来的朱长文《续书断》所继承、并修改为“颜筋柳骨”,一字之易,显然后者更为确切。但不管怎么说,石氏之师法颜书而得时誉可谓是盖棺之论,代表了宋人的一贯看法。至于当时石氏之书的影响,上述欧阳修、范仲淹的文字是两个例证;另外,同时代的胡宿《石曼卿学士挽词》也有记载:“曼卿受诏书李文靖公神道碑石本,奏御之日,有司以曼卿不起闻,上深嗟惜之。”⑤《全宋诗》第四册,总第2111页。宋制,诏书、臣工碑志之类的文字一般多由低级别的翰林待诏来书写,而由帝王下诏令高级别的善书大臣书写多是基于碑主的非常身份,属于帝王对碑主的特别眷爱。胡宿文中的“李文靖公”指的是宋真宗朝的宰相李沆,以远见卓识著称,时人谓之“圣相”①《宋史》列传第四十一。,仁宗时代早已去世多年,诏令石氏这位不是翰林待诏的低级别官员为如此分量的人物写碑,显然是对石曼卿的一种抬爱,说明其书法在当时相当有影响。因而,《宣和书谱》卷六中说:“宝元康定间,(石曼卿)文词笔墨照映流辈,得之者不异南金大贝,以为珍藏。”②《中国书画全书》第二册,第21页。

石曼卿为什么会选择颜真卿书法作为师法对象呢?这个问题,目前的史料难以找到适当的答案。不过,就书写技巧而言,他的这一选择还是有其必然性的。据朱长文《续书断》记载,石曼卿善作榜书、“尝舣舟于泗州之龟山,寺僧请题壁傍殿榜,乃剧醉卷毡而书,一挥而三榜成”③《历代书法论文选》,第334页;苏轼也说:“曼卿大字愈大愈奇。”因为石曼卿善写大字,而二王一系的小楷与小字行书无法满足大字的应用,则只有师法颜、柳壮硕一路的书法才能支撑起大字的笔力与空间结构。这是艺术语言层面的一个解释。另外,《续书断》中还说石曼卿“志气豪迈,慕古人奇节伟行,而欲立非常之功”④《历代书法论文选》,第334页,可知这是一位以道德功业为期许的文人。石氏之学颜书是否还包含着道德理想方面以颜真卿为楷模的因素?

接下来的问题是,石曼卿能否担当得起北宋倡导颜书第一人的角色?我们认为,尽管石氏学颜颇负盛名,但首倡之功尚不能归于他,理由是石氏无心影响北宋书法史的运行轨迹,而且也不具备这个能力。这一工作应当由后来者来完成。从仁宗庆历以前他与欧阳修、蔡襄、苏舜钦兄弟的密切交往来看,很有可能由他影响、带动了欧、蔡、苏等人对于颜书的重视,特别是蔡襄学颜书更是与石曼卿有关。水赉佑先生引晁说之《题蔡君谟吊石曼卿诗后》:“蔡公于是乎句法曼卿,而字画曼卿,真足以吊矣”,推断“蔡襄似也学过石曼卿字”⑤《宋代帖学研究》,上海:上海人民美术,2001年,第108页。。就他们的年资交往而言,水先生的这一判断是成立的。

蔡襄 万安桥记(局部)

《万安桥记》是蔡襄于宋仁宗嘉祐年间所作,字径在二十公分左右,在北宋之时,属于典型的大字。董史《皇宋书录》说蔡公“《万安石桥记》,大字刻石最佳”⑥《中国书画全书》第二册,第635页。。对比上面所举石曼卿的大字,由于蔡襄的作品在字径上又扩展了一倍,线条略显臃肿(或是碑面漫漶导致的拓本不清),不如石曼卿的精悍沉著。若论两件作品的共同不足处,则蔡作撇画、钩尖处的用笔虚弱似乎比之石作更为明显。其间的传承关系以及后者欲图在大字楷书方面超越前者的心态,略可见到一二。但结果很不理想,如苏轼所说:“君谟小字,真、行殊佳,至作大字甚病。”①这个问题,要到苏轼的大字楷书中才能见到相对完善的解决。而由石曼卿、蔡襄再到苏轼通过学习颜体楷书来书大字—这一传统在北宋的形成不能不归功于石氏的筚路蓝缕。

石曼卿只是蔡襄师承颜书的一个出处,据文莹《湘山野录》记载:

余顷与凌叔华郎中景阳登襄阳东津寺阁,凌,博雅君子也,蔡君谟、吴春卿皆昔师之,素称翰墨之妙。时寺阁有旧题二十九字在壁者,字可三寸馀,其体类颜而逸,势格清美,无一点俗气。②《湘山野录续录玉壶清话》卷中,北京:中华书局,1984年。

可知蔡襄之学颜书的确经历了一个兼收并蓄、转益多师的过程,凌叔华又是一个重要的参考。凌的作品已难有流传,但从蔡襄流传下来的楷书作品中,我们还是可以得到相似的验证。《谢赐御书表》为蔡襄皇祐二年所书。所谓的“势格清美”,字里行间是仿佛可见的。

另一件我们能见到的蔡襄学颜书的较早作品是至和二年(1055)十月廿三日他为颜真卿《自书告身帖》所作的题跋:

鲁公末年告身,忠贤不得而见也。莆阳蔡襄斋戒以观。至和二年十月廿三日。③《湘山野录续录玉壶清话》卷中,北京:中华书局,1984年。

明人张丑《书画舫》评介蔡襄的题跋说:“颜告君谟跋尾,刻意模古仿颜。是以虽称八法精熟,尚逊流利近人。”④《中国书画全书》第六册,第203页。可以断定,此时蔡襄的颜体大字尚不能做到兴致所至、随心所欲,而是带有刻意临仿的性质,这一点只须比较后来蔡襄晚年的楷书是不难看出的。

仁宗后期,蔡襄的书法影响力得到了空前的提升,如米芾《书史》“趣时贵书”条目所说:“及蔡襄贵,士庶又皆学之。”“蔡襄贵”,当指仁宗嘉祐六年(1061)以后蔡襄拜翰林学士、权三司使的几年间,其时离他去世只有四五年了,故而,欧阳修说他“名声驰晚节”⑤《中国书画全书》第六册,第204页。。这一段时间不仅是蔡襄个人仕途的顶点,同时也是其书法影响力急剧扩散的时期,《宋史》记载:“襄工于书,为当时第一,仁宗尤爱之,制《元舅陇西王碑文》命书之。”⑥欧阳修全诗如下:“苏子归黄泉,笔法遂中绝。赖有蔡君谟,名声驰晚节。醉翁不量力,每欲追其辙。人生浪自苦,以取儿女悦。岂止学书然,自悔从今决。”见《国学基本文库》之《欧阳修全集·居士外集》卷四《学书二首》,上海:上海中央书店,1936年。北宋帝王出面推扬一位健在的书家,这种自上而下的作用一方面有利于蔡襄书法地位的确立,另一方面也会或多或少促进颜书在士林、世俗中的进一步传播。

《宋人轶事汇编》卷九还记载了蔡襄的一则逸事:

楚州有官妓王英英,喜笔札,学颜鲁公体。蔡襄顷教以笔法,晚年作大字甚佳。梅尧臣赠以诗云:“山阳女子大索书,不学常流事梳洗。亲传笔法中郎孙,妙画蚕头鲁公体。”⑦《宋史》列传第七十九。

梅尧臣于宋仁宗嘉祐五年去世,这则逸事只能发生在嘉祐五年之前。它不但反映出蔡襄书法的当时影响力,也在告诉人们,到了仁宗晚期学习颜真卿书法的现象已经有从精英文人向普通的社会阶层扩散的迹象,如蔡襄晚年所说“颜鲁公天资忠孝人也,人多爱其书”。这也得到了米芾的证明,米芾晚年《自叙》说:“余初学,先写壁,颜七八岁也。字至大一幅,写简不成。”⑧《宋人轶事汇编》卷九,北京:中华书局,2003年,第404页。米芾七八岁时也就是嘉祐元年(1056)至嘉祐二年(1057)之间。如果没有社会风气的作用,一个没有家学、僻居于襄阳的孩子是不知道学颜书的。

与蔡襄同时的韩琦也从另一个侧面给“颜书热”加了一把“柴火”。

从我们目前能够见到的韩琦作品来看,他称不上是一位优秀的书家。但是,米芾《书史》“趣时贵书”条目却说“韩忠献公琦好颜书,士俗皆学颜书”⑨米芾《自叙帖》,载《群玉堂帖》。。米芾的叙述将韩琦列于蔡襄之前,这或可说明韩琦之学颜书并影响到“士俗皆学颜书”,至少与蔡襄书名大振是同时的、甚至略早也有可能。对于韩琦来说,其“好颜书”的水平如何并不重要,重要的是其历任宋仁宗、哲宗、神宗三朝辅弼之臣的身份所拥有的巨大“政治影响力”,这又是蔡襄所不及的。

蔡襄 告身帖跋(局部)

韩琦 大宋重修北岳庙记(局部)

韩琦学颜书的最早记录是宋仁宗皇祐二年所书《大宋重修北岳庙记》。相关的文献记载以宋神宗熙宁五年(1072)文彦博《寄相州侍中韩魏公》诗一首最为代表。当时文彦博正好接替韩琦、任北京大名府留守。全诗如下:

向在三城,退公多暇,日玩法书名画以为娱乐,内韩晋公《村田歌舞图》及颜鲁公跋尾,虽得蒲中摹本,其实颇类真迹。今再来大名屋壁间睹公之书,正与颜类,觊得公之数字跋尾以光前迹,是所愿也,非敢望也,兼成小诗藉以干泽。……晋公名画鲁公书,高出张吴与柳虞。幸得魏公挥宝墨,缘公楷法亦颜徒。①《文潞公文集》卷六,文渊阁《四库全书》电子版集部别集类。

这段文字至少有两个问题值得重视:其一,韩琦学颜书之得名确有其实,米芾所言可信。其二,文彦博所谓“颜书高出柳(公权)虞(世南)”的论断,假如不是出于对韩琦书法的过分恭维的话,则表明时人对于颜书的赞誉已远远地高出了前人的评价。事实上,文彦博此论亦非首倡,苏洵《嘉祐集》中也有一首《颜书》诗说:“虞柳岂不好,结束烦馽羁。笔法未离俗,庸手尚敢窥。”②《全宋诗》卷三百五十一。这句诗与文彦博“颜书高出柳虞”的论断如出一辙。考虑到苏洵非知名的书家,且于宋英宗治平三年(1066)就去世了,两相对照则说明“颜书高出柳虞”的观念,值于英宗治平年间已在士林中有所流传了。这一赞誉在此前宋人评论颜书的文字中极为少见,显示出此时的人们已经明确地意识到不能仅仅将颜真卿视为众多的唐代书家中的一员—颜书的特殊价值和历史地位应该置于一个上升的通道中被重新评估。

三、“颜书热”的第二个阶段—登峰造极

如果把活动于仁宗中晚期、英宗年间、神宗早期的欧阳修、蔡襄、韩琦视为北宋推广颜书的第一拨的话,那么,紧接下来的神宗后期、哲宗元祐年间登上艺坛的朱长文、苏轼、黄庭坚等人则完全可以看作是第二拨的代表,他们对于颜书的推扬之功比之前辈有过之而无不及。我们不妨来看看他们推崇颜书的言论。

苏轼:“故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣”;“颜鲁公平生写碑,惟《东方朔画赞》最为清雄,字间栉化,而不失清远。其后见逸少本,乃知鲁公字字临此书,虽大小相悬,而气韵良是。”③《苏轼文集》卷六十九。

陈师道:“苏子瞻云:‘子美之诗,退之之文,鲁公之书,皆集大成者也。’”④《后山诗话》卷一,文渊阁《四库全书》电子版集部诗文评类。

黄庭坚:“余极喜颜鲁公书……颜鲁公书虽自成一家,然曲折求之,皆合右军父子笔法……余尝论右军父子翰墨中逸气破坏于欧、虞、褚、薛,及徐浩、沈传师几于扫地,惟颜尚书、杨少师尚有仿佛。”⑤《丛书集成—魏公题跋山谷题跋》,北京:中华书局,1985年,第39~65页。版本下同。

钱勰:“观其笔法圆净,初不用意,实为奇迹。”⑥《中国书画全书》第六册,第325页。(晁补之:“至公,笔法奇伟,虽其天姿独得,亦忠义秀发能然。”⑦晁补之《跋陈伯比所收颜鲁公书后》,《全宋文》第126册,第143页)

黄裳:“予观颜鲁公《乞米》及《醋》二帖,知其不以贫贱为愧,故能守道,虽犯难不可屈,刚正之气,发于诚心,与其字体无以异也。”⑧黄裳《书颜鲁公遗帖后》,《全宋文》第103册,第100页。

这些言论表明,当时文士们对颜书的极力推举早已超越了个人喜好的层面,而最终汇成为一种书法舆论的“时代相似性”。在他们中间,尤以朱长文和苏轼理论阐述最为深入、最为系统。下面我们将以此二人的理论为典型,考察第二阶段“颜书热”的一些特点。

(一)朱长文的颜书神品观

朱长文是仁宗嘉祐四年(1059)的进士,比苏轼(嘉祐二年)稍晚一科。综合《宋史》和米芾《宝晋英光集》卷七《乐圃先生墓表》记载,我们知道,朱长文举进士的次年,“以病足不肯试吏”,回到苏州“筑室乐圃坊”隐居读书,人称乐圃先生。朱长文“著书阅古,吴人化其贤”⑨《文苑》六,《宋史》列传第二百三。,是一位淡泊的学者型文人。

或许是嘉祐年间短暂的在京经历、强烈地感受到当时的学颜热潮,在止于神宗熙宁七年(1074)的《续书断》一书中,朱长文将颜真卿书法前所未有地定为神品之首,而包括唐太宗、欧阳询、虞世南、褚遂良、柳公权、怀素等人在内的唐名家却被划分到妙品之列。这种明确的品第之差,比之苏洵、文彦博“颜书高出柳虞”的论断又更进了一步,也可以说,在他看来,颜真卿就是继王羲之之后唯一能够与之媲美的大师级人物。

从《续书断》的文字叙述来看,朱长文在此书定稿之前应是已将自己的观点公之于众,并引来了许多“逆耳之言”。《续书断》中记载了时人的一段质疑:“或曰:公之于书,殊少媚态,又似太露筋骨,安得越虞、褚而偶羲、献耶?”①《历代书法论文选》,第318~324页。显然,伴随着颜书地位的日益抬升,英宗时期“颜书高出柳虞”的说法,到了神宗熙宁年间已成为当时书坛的一个颇有争议且无可回避的焦点问题。反对者是哪些人物并不重要,重要的是他们的疑问并非没有道理—颜书“太露筋骨”,缺少王羲之系统优雅、飘逸的一面,似乎反不如虞世南、褚遂良的温和儒雅。对此,朱长文回答得非常巧妙:

公之媚非不能,耻而不为也。退之尝云:“羲之书法趁姿媚”,盖以为病耳。求合时流,非公志也。又其太露筋骨者,盖欲不踵前迹,自成一家,岂与前辈竞其妥帖妍媸哉。今所传《千福寺碑》,公少为武部员外时也,遒劲婉熟,已与欧、虞、徐、沈晚笔相上下,而鲁公《中兴》以后,笔迹迥与前异者,岂非年弥高学愈精耶?以此质之,则公于柔媚圆熟,非不能也,耻而不为也。②《历代书法论文选》,第318~324页。

朱长文认为,王羲之书风的优雅、飘逸被唐人韩愈定为“趁姿媚”、已沦落为一种时流化的痼疾。这一标准在中唐之世就需要修正,至于后世更没有什么优势可言了。因而,颜书不屑于媚姿,而是在纵横变化中追求自成一家,这正是其他唐代书家无法比拟的地方。为了进一步说明问题,朱长文像孙过庭《书谱》对待王羲之一样,也举例说明了颜书各碑帖之间的风格反差:

故观《中兴颂》,则闳伟发扬,状其功德之盛;观《家庙碑》,则庄重笃实,见夫承家之谨;观《仙坛记》,则秀颖超举,象其志气之妙;观《元次山铭》,则淳涵深厚,见其业履之纯,馀皆可以考类。③《历代书法论文选》,第318~324页。

这些风格反差足以证明,颜真卿具备各种书法美的表现能力,之所以不取姿媚,非是不能而是不屑为之。另外,就颜书的书法史总括性意义和作品的深沉内涵而言,朱长文还认为:

自秦行篆籀、汉用分隶,字有义理,法贵谨严,魏、晋而下,始减损笔画以就字势,惟公合篆籀之义理,得分隶之谨严,放而不流,拘而不拙,善之至也。④《历代书法论文选》,第318~324页。

颜书的这一优势也是其他的唐名家书法无法达到的。基于以上的理由,朱长文断言:

自羲、献以来,未有如公者也。⑤《欧阳文忠公文集》卷五十。

朱长文将书法形态美学层面的争议提升到学识、境界的层面上来认识,并且以具体作品的语言表现、美学造诣说明颜书的超越性、以及其他唐名家相形见绌的理由,其思致、理路非常清晰,对于人们争议的问题皆做出了比较充分的解析和驳议。

朱长文的颜书神品论基于他对书法史的全方位考虑,他主张书学“极盛于晋、宋、隋、唐之间,穷精殚妙,变态百出,无以尚矣”⑥《中国书画全书》第一册,第627~636页。。对比此前北宋书坛的状况,这一史观的视野无疑要阔大得多。同时也说明,在石曼卿、蔡襄等学习颜书的成功范例之后,宋人越来越认识到颜书的重要性。值此之时,朱长文的神品论完全不似欧阳修、蔡襄一般以道德和艺术合一的方式来推崇颜书,而是以书法史、书法美学层面的深入分析,以作品服人、以书法之理服人,其立论的前瞻性和指导性也更为具体、更有说服力。因而,它反映出第二阶段与第一阶段截然不同的特色:“颜书热”已由外及内,逐步切入到书法史和艺术的内核,同时,人们对待问题和争议也越来越倾向于心平气和的理性。

(二)苏轼对于颜书认识的“深化”和“圣化”

在“颜书热”的第二阶段中,苏轼扮演了一个极为重要的角色—苏轼的观点混杂了此前推崇颜书的所有要素,并把它们一一推向了极点。

在以欧阳修、蔡襄为代表的第一阶段中,他们对于颜书的推崇大多以道德为出发点,往往把道德视为第一性,甚至唯一的评价要素。比如,欧阳修就曾这样说:

公忠义之节,明若日月,而坚若金石,自可以先后传世无穷,不待其书,然后不朽。然公所至必有遗迹,故今处处有之。唐人笔迹,见于今者,惟公为最多。视其巨书深刻,或托于山崖,其用意未尝不为无穷计也,盖亦有趣好所乐尔。①《中国书画全书》第一册,第627~636页。

这一特点被苏轼完整地继承下来,他也曾说:

观其书,有以得其为人,则君子小人必见于书,是殆不然。以貌取人,且犹不可,而况书乎?吾观鲁公书,未尝不想见其风采,非徒得其为人而已,凛乎若见其诮卢杞而叱希烈也,其理与韩非窃斧之说无异。然人之字画工拙之外,盖皆有趣,亦有以见其为人邪正之粗云。……苟非其人,虽工而不论。……人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也;言有辩讷,而君子小人之气不可欺也;书有工拙,而君子小人之心不可乱也。②《中国书画全书》第一册,第627~636页。

可以说,在强调颜书的道德性因素、书与人“一体观”这一点上,苏轼不但没有任何的退让,反比之欧、蔡更为决绝。这是问题的一个方面,另一个方面苏轼也更看重颜书本身的艺术成就。

朱长文说:

其发于笔翰,则刚毅雄特,体严法备,如忠臣义士,正色立朝,临大节而不可夺也。……碑刻虽多而体制未尝一也。……点如坠石,画如夏云,钩如屈金,戈如发弩,纵横有象,低昂有态,自羲、献以来,未有如公者。③《中国书画全书》第一册,第627~636页。

所谓“自羲、献以来,未有如公者”的评价与朱长文的神品观完全是一个意思。但是,苏轼的艺术史视野比朱长文更为开阔,其观念也更具有创造性。

元丰八年(1085),苏轼五十岁,这一年十一月苏轼在知登州军州事并以礼部郎中等待召还京师、交接登州事务期间,为当地收藏家史全叔所藏吴道子画作作了《书吴道子画后》的题跋:

智者创物,能者述焉,非一人而成也。君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。吴道子画人物,如以灯取影,逆来顺往,旁见侧出,横斜平直,各相乘除,得自然之数,不差毫末,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,所谓游刃馀地,运斤成风,盖古今一人而已,余于他画或不能必其主名,至于道子,望而知其真伪也,然世罕有真者,如史全叔所藏,平生盖一二见而已,元丰八年十一月七日书。④《中国书画全书》第一册,第627~636页。

在这段题跋中,苏轼提出了一个重要的艺术史观,即诗文书画四个领域,至于杜、韩、颜、吴四家,皆已臻于“能事毕矣”的境地。如此宏阔地议论诗文书画四个领域中的四位古人,并以一种“一体观”的态度出现者,在苏轼之前的北宋文献中是找不到第二例的。可以说,这段文字既是对欧阳修思想的最好继承,也是苏轼对于过往文学书画史一次最集中的史观表白。

“能事毕矣”—这个《易传》评价《易经》的词汇,对于颜真卿书法意味着什么?苏轼回答得非常简洁:“雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流,后之作者,殆难复措手。”⑤《中国书画全书》第一册,第627~636页。

对比朱长文的诸多理由,苏轼的论断相对提纯、抽象了许多,而所表达的意图却更为明确:“能事毕矣”,就等于说颜真卿是书法史上的第一位“集大成”者。关于这一点,虽然苏轼的文字中见不到“集大成”这个字眼,但是通过苏门学士的文献记录,我们还是可以确认,苏轼所说的“能事毕矣”与“集大成”并没有什么区别。例如,陈师道《后山诗话》曾载:“苏子瞻云:‘子美之诗,退之之文,鲁公之书,皆集大成者也’……子瞻谓杜诗、韩文、颜书、左史,皆集大成者也。”⑥《后山谈丛》卷二,《全宋笔记》第二编(六),郑州:大象出版社,2006年。两段记载稍有差异,除了吴道子缺席之外,其史观的意义基本与《书吴道子画后》中的“能事毕矣”无异。另一个根据是,秦观在元祐三年(1088)所作的《韩愈论》说:

盖前之作者多矣,而有备于愈;后之作者亦多矣,而无以加于愈……杜子美者,穷高妙之格,极豪逸之气,包冲淡之趣,兼峻洁之姿,备藻丽之态,而诸家之作所不及焉。然不集诸家之长,杜氏亦不能独至于斯也……呜呼,杜氏、韩氏,亦集诗文之大成者欤。⑦《后山谈丛》卷二,《全宋笔记》第二编(六),郑州:大象出版社,2006年。

秦观文中虽没有提到颜书,但考虑到将杜诗、韩文并举,与苏轼之说如出一辙,则亦间接证明,在苏轼看来“集大成”与“能事毕矣”①秦观文见《淮海集》卷十一,另徐培均《秦少游年谱长编》卷四:“少游亦源于东坡,故潘德舆养一斋李杜诗话卷二云:‘集大成之说,首发于东坡,而少游和之。’此说切中肯綮……近人林纾《淮海集选序》称少游之作‘唯策论则与东坡同一轨辙’,良有以也。”北京:中华书局,2002年,第369页。完全是可以互换的两个词汇。而且,这些记载还表明,从宋哲宗元祐元年(1086)到元祐三年即苏轼个人地位、声望达到顶峰的几年里,他曾不止一次地向苏门众学士们强调过上述的观点。

景印文渊阁四库全书《东坡全集》

景印文渊阁十三经古注本《孟子》

“集大成”是什么意思?这个词汇首见于《孟子》。《孟子》中说:

自有生民以来,未有盛于孔子也。……伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。

在孟子看来,孔子不仅是位圣人,而且还是所罗列的圣人中的“集大成”者,其理由有二,一是孔子超越了前代的圣人,兼有伯夷、伊尹、柳下惠这些圣人的优点。二是孔子恭逢其时,正好生在三人之后,使圣人之德在他那儿得到完结。孟子的这一观点,清人戴震在《孟子字义疏证》作了比较详细的解释:“天地阴阳之理,犹圣人之圣也……孟子称‘孔子之谓集大成’曰:‘始条理者,智之事也;终条理者,圣之事也。’圣智至孔子而极其盛。”②《孟子字义疏证》卷上“理十五条”,北京:中华书局,1961年。可见,“集大成”一词是不能随便乱用的,它对应的是中国文化哲学无以复加的最高境界。因此,可以得出这样的结论:在苏轼的眼中,颜真卿就是一位书法史的“集大成”者,他的书法史地位与孔子的人文哲学史地位是相似的。

当然,苏轼不是只会给古人“戴高帽”的庸俗“歌手”。一方面,他毫不吝啬地将“集大成”的“头衔”送给了颜真卿;另一方面,他仍没有忘记提醒人们“圣人也是有缺点”。《东坡题跋》中有一段话值得特别留意:

予尝论书,以为锺王之迹,萧散简远,妙在笔画之外,至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而锺王之法益微。至于诗亦然。苏李之天成,曹刘之自得,陶谢之超然,盖亦至矣。而李太白、杜子美以英玮绝世之姿,凌跨百代,古今诗人尽废,然魏晋以来高风绝尘亦少衰矣。李杜之后,诗人继作,虽间有远韵,而才不逮意。③《中国书画全书》第一册,第612页。

苏轼拐弯抹角地告诉人们:颜真卿书法固然可以臻于“集大成”的神圣境界,但是晋人书法中的“远韵”又是颜书所缺乏的。很明显,对于上文所述朱长文《续书断》书中记录的那场争议,苏轼应当有所耳闻,他的态度有些折中,既不会简单地认同韩愈所说王羲之书法都是“趁媚姿”—“远韵”要比“媚姿”更为本质,也不会盲目地认为颜真卿“样样都行”,而是对争论双方各自持有的合理性进行了一番综合和化通。

如何理解苏轼的“自相矛盾”呢?

我们认为,这与苏轼时代对待圣人的态度有关。比如,苏轼本人的思想历来注重“化”与“通”,从不会被某位圣人的思想所牢笼,“过去所有的方法、价值和策略都有一席之地,但哪一种都不能当成绝对”①《斯文:唐宋思想的转型》,第283页。。再比如,黄庭坚也曾说过:“圣人不能无小过”(《山谷题跋》),这是其一。其二,苏轼的艺术史观是一种相互补倚的结构,他希望一位有志于将艺术上升到“斯文”、“文”的高度、进而“与道相通”的艺术家,能够最大限度地发现古人的优点,并实现对于这些优点的融通化合,而不是唯某一古人、某一门派是从。比如,在文人画问题上,苏轼本人虽是“墨戏派”的代表,也是文人画的理论奠基人,但就像阮璞先生指出的那样,苏轼又是预见文人画有可能朝向不负责任的“逸笔草草”方向异化、并竭力反对这种异化的最早理论家②阮璞《画学丛证》,上海:上海书画出版社,1998年,第14页。。在苏轼的书法史观结构中,晋人、唐人之于北宋的意义亦是呈相互补充的关系,他既反对千遍万遍、笔笔描摹地学习晋人,注重从晋人书法中获得“远韵”;又在竭力推崇颜书时不忘提醒人们,那些雄壮的颜书碑刻往往缺乏晋人的“远韵”和逸气—“天下翕然以为宗师,而锺王之法益微”。

这种双向的折中不仅明确地指出了在唐人“能事毕矣”之后北宋书法的方向,同时,也以其个人的书法成就表明这种折中是可行的。以他本人的书法实践为例,在苏轼时代能够见到的颜书碑帖绝不少于三十种、应该是比较丰富的,而他的楷书之所以选择颜真卿《东方朔画赞》作为蓝本(而不是《多宝塔碑》、《勤礼碑》、《麻姑仙坛记》、《大唐中兴颂》等),看重的就是其“清雄”、“字间栉化而不失清远”(《东坡题跋》)、与晋人书法气味相合的优点。

因而,苏轼本意绝不仅仅将颜真卿吹嘘到一个圣人的位置上那么简单,其艺术史观所呈现出来的复杂结构,已经清晰地表达了以一种阐释性(而非承继性)的方式去会通唐人和晋人的优长、进而求取自立的艺术进路。只是,他的这一设计并没有得到有效的贯彻,时人在理解、传递其观念时不乏误读,特别是在颜书与晋人书法之间的关系处理上,可谓误读最深。比如,黄庭坚就认为:

颜鲁公书虽自成一家,然曲折求之,皆合右军父子笔法。③《丛书集成—魏公题跋山谷题跋》,第39~65页。

见颜鲁公书,则知欧虞褚薛未入右军之室。④《丛书集成—魏公题跋山谷题跋》,第39~65页。

苏轼只是有选择、有条件地承认颜书的个别碑帖可以见到与晋人书法“清雄”、“清远”相似的气韵,而黄庭坚所言“皆合右军父子笔法”则将笔法这种具体而微的东西与气韵相混同,毫不节制地放大了颜书和二王之间的联系,把想象当作事实、以想象去填补颜书与晋人书法之间本然的巨大反差。当然,黄庭坚的观点也非其首创,而是有所本源。中唐茶圣陆羽《论徐颜二家书》中说:“徐吏部不授右军笔法而题材似右军;颜少保授右军笔法而点画不似。何也?有博识君子曰:盖以徐得右军皮肤眼鼻也,所以似之;颜得右军筋骨心肺也,所以不似。”⑤《中晚唐五代书论》,长沙:湖南美术出版社,1997年,第226~227页。

盛唐以后中国艺术神似、形似的纷争虽已拉开帷幕,但如陆羽一般以神似之论推举颜书者,在中晚唐、五代的文字中是找不到第二例的。喜欢品茶的黄庭坚接过陆羽的观点加以发挥,反映出他时时讲究出处的习惯做法,却没有料到曲解了苏轼的本意。黄庭坚已是如此,其他的宋人到底有多少能够准确理解苏轼对于颜书的完整态度,就更令人生疑了。

虽然完整的苏轼书法史观并没有被后人继承下来,但对于颜书影响的进一步扩大而言,经过苏轼再次的振臂高呼,尤其是哲宗元祐以后苏轼成为继欧阳修之后文坛领袖的巨大影响力,颜书得到了更大扩散、以至无处不在了。到了黄庭坚仍然在世的徽宗初年,“鲁公书,今人随俗多尊尚之”⑥《丛书集成—魏公题跋山谷题跋》,第39~65页。;而米芾在世时更是亲眼看到了用颜书大楷体书写药店药牌的现象⑦《中国书画全书》第2册,第14页。;《宣和书谱》更是告诉我们:“后之俗学乃求其形似之末,以谓蚕头燕尾仅乃得之,曾不知以锥画沙之妙”⑧《中国书画全书》第2册,第14页。—后世学颜书的一些僵化套路也在徽宗时代诞生了。这些都说明,在经历了几十年的颜书热潮之后,最迟到北宋末年,这一运动本身已越出了士林的范围而趋向全面的世俗化,如南宋陆游所说:“学书当学颜”—颜真卿书法在中国书法史中的崇高地位已经确立。