陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、巴赫金论艺术与不朽

[美]卡瑞尔·爱默生 [美]伊涅萨·梅日波夫斯卡娅 汪洪章 译

陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、巴赫金论艺术与不朽

[美]卡瑞尔·爱默生[美]伊涅萨·梅日波夫斯卡娅汪洪章译

艺术在何种意义上藐视或重新界定死亡?“不朽的本质”是什么?本文先检视一下十九世纪俄国两位大小说家的看法,然后再看看二十世纪造诣最深的小说哲学家对相关问题的观点,以作为对两位杰出艺术家有关看法的一个回顾。对这三个人来说,不朽的观念充溢着审美活动,不过,这种审美活动并未被主流文化变成一种仪式,也未因主流文化而有所加强。相反,三位思想家都谈到了所谓“文化僵尸”,他们都认为,现代主体要想得救,必须将这具文化僵尸埋葬。所以,三人的思想都较乐观,他们每个人对作为一种生存方式的艺术都有自己的看法。将三人的看法做一比较,或许能让我们比较牢靠地在欧洲及俄国的传统中发现不朽观念的审美之维度—即最易转瞬即逝同时又最可宝贵的理想。

首先,三个人都认为人类虽易犯错,但人类的错误中却蕴含有重要的创造性。不过,到底什么叫错误?人从错误中到底能吸取什么教训?对这样的问题,三人的意见并不一致。在他们看来,所谓错误,其实就是临时想起的权宜之计,事情过去之后,这种权宜之计能使人继续幸福地、不知不觉地、无忧无虑地继续活下去(用卡尔·古斯塔夫·荣格的话说就是:“我感觉还好,故我在。”),而没有这种权宜之计,有实际价值的未来就不会到来。①我们在此将俄国三位大师的有关观点与卡尔·古斯塔夫·荣格在《心理疗法与生活哲学》一文中的权威观点进行对比。荣格在文中说:“相信不朽能使生活无忧无虑地流向未来,要防止生活停滞或者倒退,对不朽的信念极其必要。……请允许我做一个再寻常也不过的比喻:当我感觉良好、心满意足时,没人能证明我的心境不是这样。逻辑论点就来自于感觉、经验到的事实。所谓原罪,所谓痛苦与不朽的意义,正是这类情感事实。但是,要想经验到这样的事实需要超凡的个人魅力,连人类艺术都无能为力。只有毫无保留地奉献自身才能达到这一目的,而奉献自身不是人人都能做到的。在这里,奉献不是什么‘义务’或‘必要条件’,因为运用意志这一行为本身恰恰因过分强调我去奉献的个人意志,而导致走向奉献的反面。”(G.G. Jung, Essay on Contemporary Events. The Psychology of Nazism, trans. R.F.C.Hull, Princeton: Bollinge Series/Princeton University Press, 1989, pp.47-48)。换言之,救赎是“可以挽回的”。艺术能改造人,而人获得救赎的天资正与艺术的改造能力密切相关。艺术中能改造人的东西是什么?能毁坏人的东西又是什么?三人作为艺术家、批评家,对这类问题的看法也不一样。和康德一样,三人都认为人类必须做出道德努力,自觉自愿地响应“义务”之召唤。不畏艰难献身正当事业,在诚信、善意中运用自由意志,只有在这样的时候,人才能控制自己的意识。然而,人的意识是怎样用在善意、诚信中的?怎样用才叫不畏艰难?对这样的问题,三人也没有共识。这一点对现代文化而言,意味颇为深长。

人们通常认为文化是个渐进发展的整体,那么,个人在文化发展中的作用如何呢?两位文学艺术家和巴赫金的观点分歧首先表现在对这个问题的回答上。艺术家是否应该有自主独立的明确目标,积极参与,努力为文化发展做出自己的贡献?为了调和东正教(强调归顺、服从)与形而上学上的怀疑论(强调个人意志),陀思妥耶夫斯基努力想找到一种精神上开放的媒介。他所采取的策略就是“有理性的爱”,在所谓“有理性的爱”中,基督教的美成了连接思想和爱的关键。托尔斯泰的观点则截然相反。他拒不相信文化是前进的、发展的。和荣格一样,他认为人对不朽的渴望部分地反映在其创作“优秀艺术”的欲望中,而对不朽的渴望从根本上说来是反文化的一种表现。②在这方面,托尔斯泰是很能体谅马修·阿诺德的。他在《论生活》及后来的《什么叫艺术?》中认为,人的精神活动是个孤独的过程。无论是由于个人记忆还是由于日常奋斗使然,要过上这种精神生活必须从堕落的、习以为常的审美环境中超脱出来。托尔斯泰认为文化永远是虚假的,人是在失去宗教信仰时才创造出所谓文化的。这就是他在希腊、罗马以及莫斯科所谓成熟的文化中所看到可怕后果。③1900年12月15日的日记,见Leo Tolstoy, Diaries, vol 2: 1895-1910, ed. R.F. Christian, New York: Scribner’s, 1985, 2: 487。

而马堡学派的新康德主义者们和巴赫金所持看法,则与托尔斯泰的这一观点正好相反。巴赫金从亦师亦友的梅特维伊·卡冈那里吸收了不少马堡学派的思想。巴赫金和该派学者认为,借助文化而生存才是唯一有意义的不朽形式。①卡冈认为人类有责任明智地创造历史。关于卡冈的相关观点,参看Brian Poole,‘“Nazad k Kaganu”: Marburgskaia shkola v Nevele i filosofiia M.M. Bakhtina’, Dialog. Karnival. Khronotop, 1:38-48。(《对话 狂欢 时空体》同一期第49~54页刊载了卡冈1922年写的《保尔·纳托普与文化危机》一文,文中表达了这样一种情绪:“死是命里注定的,而生则未必是。如今正在死去的,正在以寻常的方式死去的究竟是什么?死就是亡。”同样写于1922年的《艺术中的两种渴望》一文,是在俄罗斯艺术科学院宣读的,在该文中,卡冈谈到了艺术对无目的性和本体的追求,他坚持认为人类在艺术中应更多地追求后者。卡冈在历史哲学论文中强调指出,文化记忆是人类伦理上的一项重要任务。他认为文化史是宝贵的生的资源,可帮助人类超越自身的肉体死亡。在卡冈看来,在目前活着的人当中,有些人必须直接面对文化遗产(历史和艺术):需要心存感激的是人类,而不是文化遗产。尽管巴赫金对历史哲学未予以持久关注,但种种迹象表明,他和他的导师卡冈持有类似的历史信念。在托尔斯泰的眼里,个人记忆要想得到保存,必须及时远离文化,甘于寂寞。和托尔斯泰不同,马堡学派认为一切有意义的记忆本质上说来都是对话性的:我们每个人都有义务抒发自己的“性灵”,性灵是人类共有的外露神态,每当人的性灵与他人的意识互动时,它就获得一次更生。从任何一个方面来看,他者对滋养和保存自我都是十分重要的。正是由于这一原因,巴赫金才发现陀思妥耶夫斯基特别具有吸引力。陀思妥耶夫斯基强调自发性,这种自发性不是静止不变的,也不具有结构性,它是一种动力,是鲜活的思想间的相互依存,目的是要造就一种文化,在这种文化中,人类互助合作、不懈地为理想而奋斗。这幅奋斗的全景图就是巴赫金所谓的复调,其中存在的对话与独白间的对立,只是整个奋斗进程中产生的次要结果,与起初的构想没有关系。那么,这幅图景究竟有多完美呢?这里,陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰成了巴赫金的一个很好的试验场,当然,反过来说,巴赫金也可能成为陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的良好试验场。

大作家到了大批评家笔下,事情总会变的很微妙。在过去的三十年中,人们觉得,要抛开巴赫金的批评滤网而去研究陀思妥耶夫斯基(研究托尔斯泰也是如此,不过程度略小些),越来越难。巴赫金成了第三位大人物,没人能忽略这位看似旁观者的仲裁人、批评家。不过,把巴赫金比作一张具有创造性的滤网,将其理论作为井然有序的体系来加以研究,这项工作做的还很不够。早期对“托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基”所做的比较研究(典型的有德米特里·梅列日考夫斯基和列夫·舍斯托夫,后来又有乔治·斯坦纳以及近来更多的批评家所做的类似研究),集中研究的要么是体裁、千年不变的形而上学及宗教问题,要么就是文学主题学,但都忽略了这三位大思想家所处时代环境中最为迫切的问题,即三人共同认为是尚未得到缓解的危机:文化中究竟含有哪些能拯救人类的秘密?②大西洋两岸都曾有批评家研究过两位小说家关于不朽问题之看法,他们发表的著作中,有些写得很有见地,但在我们看来,都未免有些视角单一,如:为证明托尔斯泰无辜,视巴赫金对托氏的评判及其全部理论为错误(David Sloane, “Rehabitlitating Bakhtin’s Tolstoy: The Politics of the Utterance”, Tolsoty Studies Journal, 2001, 13: 59-77);盛赞陀思妥耶夫斯基而贬损托尔斯泰(G. Florovsky, ‘Death of Immortality? Dostoevsky Versus Tolstoy’, Russian Studies in Literature, 1998, 34, 4: 4-18);认为巴赫金对自己的研究对象陀思妥耶夫斯基的评价是失败的(S. ominadeze, ‘Perechityvaia Dostoevskogo i Bakhtina’, Voprosy literatury, 2001, 1: 39-58);从巴赫金著作中复活陀思妥耶夫斯基,同时论及其亵渎神圣的诱惑(Natalia Reed, ‘The Philosophical Roots of Polyphony: A Dostoevskyian Reading’, in Critical Essays on Mikhail Bakhtin, ed. Caryl Emerson, New York: J.K.Hall, 1999, pp.117-152)。这些著作都不同程度地做着“二相对立”或“非此即彼”的研究。意见相反的情况很容易找到,但是,在二相对立的状况清晰可辨时,人们恰恰模糊了两人的共同基点,特别是为两人所共有的焦虑。两位作家对彼此的宽容心态要比批评家所说的多得多。今日人们喜谈巴赫金在“哲学方面”的贡献,但如果将其哲学思想重新加以运用,以谈论托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基所采用的二分法,或许能使议论的方式更精准一些。③有学者曾努力阐明巴赫金的文化现象学思想,认为巴赫金这一思想的产生正是为了回应危机重重的世界,参看Vladimir Nikiforov, The Individual in Hursserl, Rickert and Bakhtin: An investigation into Phenomenoloy and Moral Philosophy for a World in Ruins, PhD Thesis, University of London, 1999。因为巴赫金给艺术和不朽问题提供了两种非常令人信服的参照体系:完成、实现的世界和转化、变易的世界。托尔斯泰始终偏向于完成、实现不朽,巴赫金的美学思想则赞同陀思妥耶夫斯基,因为陀思妥耶夫斯基看重的是变为不朽。两人的区别在哪儿呢?巴赫金认为,努力“完成、实现”不朽,虽然原因、动机很崇高,但根本上说来仍是一种自私的行为(假如一个人真能实现不朽,那他一旦实现不朽,就可一劳永逸,无需关心人类全体)。而人要是“变为”不朽,那他起初的行为也许是为了自己,甚至是出于不良原因和动机,但他会继续努力参与到永无止境(因而也绝不会失败)的公共事业中去。人终有一死,但人类及其创造的文化产品却是不朽而永恒的。下面我们具体地谈谈三位思想家对不朽的看法以及文化在形成这些看法时所起的作用。

一、托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基对永生以及永生与美的关系之“考察”

到了一八六○年代,人们对不朽(尽管唯物主义者们认为这一问题早已经得到解决)又产生了极大的兴趣,以对抗那时的实证主义。当时,心理学刚从形而上学中分离出来,尚处早期发展阶段,这种心理学认为永生只是一种假设,是有争议的。一八八七年,(成立于一八八五年)莫斯科心理学会邀请托尔斯泰到会,请他宣读一部分他所撰写的讨论不朽问题的论文(《论生活》)。学会会长尼古拉·格罗特主张把人类心灵从被物质奴役的状态中拯救出来,以便让心灵来决定人类进步的全过程。因此,探讨末日及基督复临问题重新成为受人敬重的话题。人类的进步不能仅仅用物质或社会指标来衡量,这一主张成了一场具有双重目的的运动之一部分。身兼哲学家的“心理学家们”,想从(已跟不上现时代精神要求的)教会的教条及被庸俗化了的黑格尔主义那里,更多地赢回失去了的康德思想阵地。其时的黑格尔主义将一切问题都诉诸于辩证法和历史。

托尔斯泰

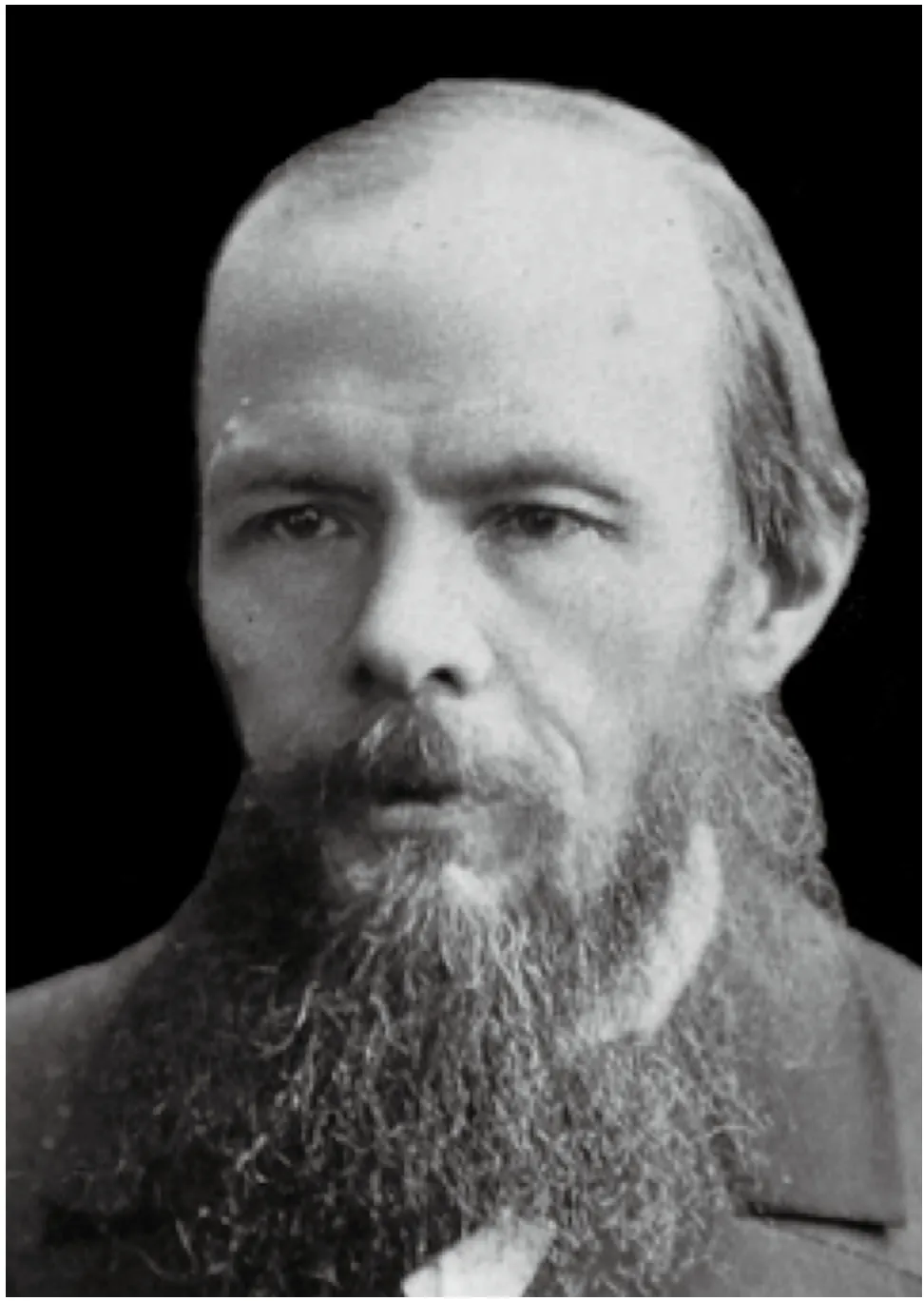

陀思妥耶夫斯基

随着辩论的展开,有关不朽问题的探讨渐渐与艺术的美化作用结合了起来。在这个方面,索洛维约夫起了关键作用。索洛维约夫欣然将人们对艺术的不朽(据说,艺术的不朽能使诗人不至于在道德上傲慢自大,使其在再现不朽时,不至于落入模仿的俗套而扭曲艺术)之信念,与艺术中新发现的生机智能结合起来加以议论。所谓生机智能是指当时自然科学领域的重大发现带来的一种观点。然而,任何一种重大发现都是一把双刃剑。索洛维约夫在一八七七年开始他那著名的《神人类讲座》,他在讲座中认为,实证主义和唯物论之所以能大行其道,自然有其原因,因为科学在人们的心目中已然成了文化中最多产的领域;而宗教已经放弃了自己人道主义的责任。他在讲座时,敦促听众要把不朽看作是对人类精神历史的实现,不要认为不朽影响所及的只是“自然人”或“作为现象的人类”。索洛维约夫认为,道成肉身只是“更为彻底、更为完美的圣灵显现方式,此外还有一系列其他不那么完美、尚处于准备阶段但仍可改变的方式”。①以上两处引文见Vladimir Solovyov, Lectures on Divine Humanity(trans. Peter Zouboff, rev. And ed. Boris Jakim, Hudson NY: LIndisfarne Press, 1995)第八讲第114页以及第十一、十二讲第157页。在这种精神感召下,新生的知识论坛—莫斯科心理学会及其同仁机构圣彼得堡哲学学会—都纷纷开始兴致勃勃地讨论起《圣经·新约》中关于来世的观点。于是,《圣经·新约》中的福音书、康德和文化,都逐渐成为检验不朽的试验场。与此同时,生存与复活之间、灵魂不朽与肉体的复活之间、个人的不朽与人类整体存在之间,都一一做了区分。然而,在确定测试条件时,托尔斯泰被推到了新的实用唯心主义一边,而陀思妥耶夫斯基则被推到了超自然一边。

到了一八八○年前后,托尔斯泰除了仍在尽自己的绵薄之力,努力使世界变得更好一些外,他已不存幻想,不再认为世界是美好的,也不再认为世界有多么神秘和多么大的吸引力。他借《狂人手记》里的主人公之口说:“人不该,我得重复一下,不该像眼下这样活着”。他以这句话为自己的座右铭,认为理智上的各种善,与传统和社会普遍认可为美的各种文化形式毫无关系。他对自己在这方面所做出的牺牲有着高度的自觉,他充分地意识到这么做所要付出的代价,但他无怨无悔,勇于担当—因为只有置身文化之外,艺术才不至于那样沦为矫揉造作的赝品。将善与所谓文化分离出来的过程中,人们对生活的那份兴奋感不一定就会消失,相反,在一种奇特的、注意力集中的喜悦心情中,兴奋感反而得到了加强。比如,托尔斯泰晚年竟然学习起希腊语来,并持续不懈地学习其他技能—当然不是因为这些技能是生命中自发或自然的天赋,而是因为这些技能是人有意识地改造生活所必须具备的。

那么,美自身的地位又如何呢?尽管美还不至于从他的美学思想中彻底消失,但其在时空中的地位以及支配作用却受到了严格限制。在托尔斯泰的晚期作品中,美来袭时所引起的通常是惊愕感,这种瞬间的愕然感很快就被吸收进一套故事中,因而给人的快感也就变得模糊而淡化。托尔斯泰早期没有后来那样固执、武断,但即使在其早期创作中,他所创造的一些典型人物,只是在突然之间才意识到世界原来是那样的美(比如,严冬过后,干枯的橡树枝条到了春天冒出了新的嫩叶,安德烈公爵发现后竟激动地得出这样一个结论,“原来人活到三十一岁,生活并没有结束”)。然而,这里值得注意的是,橡树的生命年复一年地周而复始,有什么好惊讶的呢!太阳照常升起;四季的轮替总能拯救我们。但对托尔斯泰来说,这种恒定不变的周而复始,只不过是《圣经·旧约》的《传道书》中最冗长乏味的篇章而已。在《传道书》中,没有发生新的变化,这本身就是个好消息:只有作为恒长不变、万古长存的东西,生命才算是有了真正的意义。

托尔斯泰自传体《忏悔录》中的主人公(以及托尔斯泰作品里许许多多其他主要人物)对这种恒长不变的性质十分敬重,但恐惧和自我专注又使他对此产生抗拒心理,其实他也明白,自己命运的悲剧正是由这种抗拒心理导致的。他在单调乏味的生的泥潭中越陷越深,度日如年,陈腐老套的生活像是永无尽头。人们之所以无法接受这一事实,无法忍受这种恒长不变的生活,有其合理的时间上的原因,而这些原因本身也是暂时存在的,绝非永恒不变。错觉总是会受到种种限制的。只有承认错觉的短暂性,并整体上承认人生的短暂性(包括生命中不可避免、随时会产生的种种错觉),永生之大门才对托尔斯泰敞开。

与人类正好相反,大自然却有着循环往复、周而复始的智慧,这已成了人类的一个假定的事实。在托尔斯泰看来,假如人类介入生物学或历史,并非出于合理的善行,那么,人类声称自己是生活和大自然的主人显然是极其荒唐的。不管人类对生活做了些什么(就像托尔斯泰在小说《复活》开头那段最富于诗意的风景描写那样),大地总能年复一年地回春,且生意盎然。托尔斯泰说不上这周期性的复活究竟是给人类以慰籍还是带来迷惑。枝头发芽的橡树曾给安德烈公爵带来生的希望,可托尔斯泰的晚期作品中却充溢着愤怒的预言味道,他主张人类洗心革面,通过改造自己的良知和意识,来实现精神上的复活。他向那些生活中随大流、随遇而安的懒汉们预示世界末日的恐怖景象[浑噩之辈,你们该清醒了,该用脑子好好想想!]然而,人类究竟该清醒地去思考什么呢?

在托尔斯泰看来,“表面上过得去”,或者很引人注目乃至给人以审美愉悦的生活,不一定就是美好的生活,因为与善格格不入的美仅是人类捏造虚构出来的。只有正当的(本真的)的生活才是美的:比如基督通过施行仁爱来求得永生;再比如有的过着游牧生活的西伯利亚部落,他们不得不猎杀鹿以求生存,他们所表演的宗教仪式剧是为了向被杀的鹿表示忏悔和敬意。与此同时,有的人过着虚假、不正当的生活,还自夸这种生活为美。比如《新约》中那些津津有味地讲述基督献身经过的人,他们只是一味地寻求奇迹;西方人种论把原始社会中野蛮暴力的仪式说成是“合法的”;再比如莎士比亚和瓦格纳所用的几乎一切所谓艺术的手法。这些统统都是娱乐消遣,是诱惑。晚年的托尔斯泰认为:人对上帝的关系只有一种是正当的。只有当道德上正当的行为恰好与公认的审美理想相吻合时,美和艺术才能成为它们“应该成为”的东西。

而对陀思妥耶夫斯基说来,尽管自然世界并非此生中始终存在的更生本原,但活着总是美好的。说得更为具体一点,心灵中存有的自然映像,有时的确能使个别人物重获生命活力(比如郁郁寡欢的伊万·卡拉马佐夫看到“春天里有点黏性的嫩树叶”,竟一反常态,思想感情迸发而出),但与托尔斯泰作品中的情况不同,这种信念在陀思妥耶夫斯基作品中叙述人的世界观里,在其作品主要人物的直接欲望中,都不占主导地位。在陀思妥耶夫斯基的世界里,假如没有人类介入的话,美就将不复存在,因而必须有人类的介入,美才能长存并改变自身。换句话说,没有人类介入,美的显现轨迹将变得奇形怪状而终成丑,或哑然失语,或呈线性发展状态,就像墓地里一具腐败的死尸,其碑文上刻着“安息吧”。人类的意识必须介入并重新评估自身躯体的腐败。比如,关于其父之死,阿辽沙·卡拉马佐夫听到不少令人震惊的丑闻,他感到绝望,险些受到魔鬼诱惑,(叙述人告诉读者)这倒不是因为他心存侥幸以便坚定信念;他求的只是体面、尊敬和公正。然而,要求公正、要求行为得体、要求内在和外在的美能统一,恰恰阻碍了人们变得更加崇高。人类必须介入自然世界,必须重新评价自然世界,必须停止迫使自然顺从人类自己的心愿。

阿辽沙曾经有过一种幻觉,仿佛亲历了在迦拿举行的婚礼,仿佛亲眼见到耶稣行神迹,幻觉中他心中感到狂喜的场景,在此很能用来说明问题。人即使有着类似阿辽沙那样的肉身,要重新在心中唤起信仰也绝非难事。陀思妥耶夫斯基甚至在作品中将那些性格更加古怪的罪人、一钱不值的平凡之辈乃至彻头彻尾的小丑聚到一起,让他们各自幸灾乐祸地谈论着别人倒霉时自己所干的无耻勾当。比如,在《白痴》中,叶班钦将军讲述自己年轻时曾干过的一件让他追悔莫及的恶事。当时他还是个准尉,曾和勤务兵住在一个房东老太太家里。这个老太太“活着,活了很久,甚至太久了。”她为人脾气有点儿乖戾,叶班钦为了一只盘子,竟暴跳如雷地把她痛骂了一顿。叶班钦事后才知道,正当他火冒天灵盖似的骂老太太的时候,那老太太正安详坐在那儿,随着夕阳西下,飘然魂归。这事让叶班钦三十五年后仍有揪心的感觉。①这段忏悔自述篇幅较长,详见《白痴》第一部第13章(中译注:应为第14章)。事情虽已经过去很久很久了,久得让人觉得好像已经跟他没什么关系,但叶班钦行善赎罪的举动绝非仅有象征性意义。陀思妥耶夫斯基在描写这些场景时,绝无讽刺意味。叶班钦捐资开办了一家养老院[bogadel’nia,该词的字面意思是“虔敬的善行”],目的是要将自己尘世中得来的钱财变成一项“永久遗产”[vekovechnoe在俄语中有两个意思,“固定资产”“永久的”]。在陀思妥耶夫斯基的作品中,恶行若“超越其自身限度”,就有可能走向自身的反面,而变成永久而神圣的善行。别人卑污恶劣的行径走到尽头之时,可能也就是另一人德性阳光普照之时。当然,这种精神的蜕变、升华,也是托尔斯泰所竭力宣扬的:他的晚年作品中不乏各色各样的罪人忏悔的声音(从伊万·伊利奇到《复活》中的德米特里·聂赫留朵夫乃至《伪造的证券》中的斯蒂凡·佩勒格尤什金),这些人过去犯过错,作过恶,但目前行善,以求赎罪。托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基两人间的差别在于各自作品中的罪人过去所犯过错的性质不同,也就是说,两人对“作恶之美”有着不同的侧重点。因为这种美位于道德的起点上,只有它才是真实可靠的,只有它才能使人觉悟。

在托尔斯泰的作品中,人物因犯过错、作过恶而忏悔,基本上都是私下独处时进行的,例外情况很少(《黑暗的力量》中尼基塔杀害婴儿后悔恨不已,曾当众人面认罪。这算是一种例外)。在托尔斯泰作品所营造的世界中,邪恶之事绝不会因为要展示在世人面前而得到半点美化,也绝不会为了吸引人而使其变得像传奇剧那样有趣,那样富于刺激。人物所犯的一般都是些令人难堪的较小过错。作恶多端又恬不知耻地自吹自擂,类似这样的人物、这样的场景,在陀思妥耶夫斯基作品中比较常见,但在托尔斯泰的作品中则很难想象。因为在托尔斯泰看来,作品中出现这样的人物、这样的场景,那简直就是诲淫诲盗:等于是在高雅艺术中掺入类似拙劣模仿而写成的戏剧(民间传说中常见)里常见的元素,因为只有在拙劣模仿的戏剧里,才能见到小魔鬼向大魔鬼夸耀自己功绩的场景。在陀思妥耶夫斯基眼里,这种夸耀究竟是像恶魔般可恶,应受谴责,罪该万死?还是正好相反(如巴赫金后来对陀思妥耶夫斯基作品所作的解读),仅仅是梅尼普式的讽刺,本质上是肯定人生的?这个问题对托尔斯泰来说并不重要。陀思妥耶夫斯基写过一个短篇小说名叫《豆粒》②亦译《噼噼啪啪》。(中译注),故事场景发生在一个不大的墓园里,叙述人微醺似醉的叙述里,充满着灵与肉的颓废狂欢。这样的场景要是在托尔斯泰的作品里,充其量只能算是一个寓言,是对“不道德生活”的讽喻,意在回答什么东西注定要灭亡以及为何灭亡这样一个问题。对托尔斯泰来说,生命之所以会继续下去,不是因为生命之灯难以掐灭,而是因为不道德的生命必须倒下,也终将倒下。

二、基督之美及对人世的肯定

两位作家在有关罪恶之用途这个问题上所持态度不同,这颇能说明巴赫金之所以偏爱陀思妥耶夫斯基的原因—《豆粒》中的场景描写虽令人毛骨悚然,但巴赫金却出人意料地对该作品的优点予以高度评价。巴赫金解读陀思妥耶夫斯基时,罪人一出面说话,以往一本正经的面孔及背地里玩的权术均不见了,能听到的都是健康有益的话语,能看到的都是充满活力的肉体。如此看来,陀思妥耶夫斯基或多或少是以洗涤罪过的勇气来说明人类对不朽之渴望的:他并未将其看成是对前造之恶所做的惩罚,而是将其看成是不时出现的机会,好让罪恶之人改过自新,彻底走出污秽不堪、浑浑噩噩的生活。不妨重温一下《圣经·约翰福音》第十二章第二十四节里讲的一粒小麦籽的形象:“一粒小麦要不是落在地里死了,仍旧是一粒;要是死了,就结出很多籽实来。”①引文出自《圣经新世界译本》,2007年,第1343页。(中译注)陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰在谈到人悔过自新时虽都曾用过这一相同的寓言,但他们所做的解释不同,这表明两人对美在人悔过自新过程中所起的作用,看法也是有区别的。

在托尔斯泰看来,引自《约翰福音》的那段话是教育人要学会放弃生活中的那些浮华装饰(无论是名利、家庭,还是自恃过人的才智、美貌、肉体刺激物以及形形色色的欲望,均属此列),教人不要贪生怕死,这样才能臻入永恒,给人带来真正的欢乐。相形之下,陀思妥耶夫斯基引用这段话时,目的是要暗示人们,怀疑以及短暂地失去生命,能给我们带来更加博大的爱、理解和力量。陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》卷首引用《约翰福音》第十二章第二十四节,既可作为全书题词,同时,《圣经》中“约翰”之名的意义,②约翰(John)之名源于希伯来语,意为“上帝是仁慈的”。(中译注)也与小说第六卷里讲到的佐西马长老及长老弥留之际前来拜访的神秘客人,有着极为密切的联系。在上述两种情况下,这颗麦粒都能把我们带入由其他“籽粒”所组成的更大的圈层里,而且,所有这些籽粒事先都已偏离了共同的本根。这颗麦粒被理解成“骚动不安的灵魂”,而这灵魂同时在为死亡和庆典做准备,因为一切的烦恼和苦难,籽粒事先是知道的。这麦粒对陀思妥耶夫斯基来说,是礼赞生活的要义所在。

耶稣鞠躬尽瘁,为民工作期间,曾发生过一件事,颇可用来作一比较。这事见载于《圣经》中用来吟咏加利利的伽拿的那段诗文。当时耶稣对其周围的人来说还是个谜;这帮人当时参加一场婚礼,正心地单纯地纵情欢乐着,他们还认识不到耶稣身上的美,看不到耶稣的荣耀。而在《卡拉马佐夫兄》(第三部卷七第四章)中,③这里所述的情节发生在第三部卷七第三和第四章。第三章的标题名为“一棵葱”;第四章的标题为“加利利的伽拿”。(中译注)出乎阿辽沙意料之外,格鲁什卡善意地递给他一棵葱,随后他在迷迷糊糊地听佩西神父读“加利利的伽拿”时,于幻觉中欣喜地见到了已经死去的佐西马长老。阿辽沙能寻回失落的自我,这一情节十分重要。我们可将阿辽沙寻回自我时狂喜的心情与托尔斯泰对《圣经》(《约翰福音》第二章第一至十一节)中发生的同一场景所作的解释,进行一下比较。托尔斯泰的解释出现在他翻译改订的《福音书》中:

发生在加利利的伽拿的这件事,经文中的描述可谓详备。但我们必须认识到,所谓钦定正宗本《福音书》不可尽信,不可奉其为圭臬,否则贻害无穷。从发生在加利利的伽拿的这件事中,人们看不到任何特别的东西,从中也得不到任何教益,更无微言大义可言。假如这是一场神迹显灵,那它毫无意义,假如这是一场耍弄人的把戏,那对他人是一种侮辱,假如它只是从生活中截取的一个画面、一个场景,那压根儿就没那个必要。④Leo Tolsoty, Polnoe sobranie sochinenii, 90 vols, ed. V.G.Chertkov, Moscow: Khudozhestvennaia literature, 1928-1958, 24: 84.戴维·马丘尔曾对托尔斯泰翻译的《福音书》做过精彩的评论。对将加利利的伽拿发生的那一场景收入钦定本《圣经》所描述的一系列“神迹”中,托尔斯泰备加指责,但对该不该收入,马丘尔也曾做过简短的评论。他在其著作的后半部分认为,托尔斯泰之所以认为不该收入,主要因为他认为婚姻没有东正教会所说的那样圣洁,而东正教会妄称婚姻是神圣的,依据的仅仅是《圣经》中的这么一段诗文。参看马丘尔David Matual, Tolstoy’s Translation of the Gospels. A Critical Study, Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1992, p.34, p.159。笔者对相关经文的解释,范围要宽广些。

托尔斯泰对所谓神恩的说法从来就没有好感,因此他认为所谓神迹只不过是“把戏”而已,对其特别容易产生反感。根据他的较为狭窄的定义,所谓神迹只对生活被动的看客有吸引力,因为被动的看客以为在幻觉中见到了外观精致的上帝,就能获得免费的奖赏,就能毫不费力地解决生活中的一切问题,他们完全是在逃避当下生活中应该负起的责任。托尔斯泰的观点受到了极大的限制,因为他似乎认为,一切人体美都容易导致性欲(以为一切肉体都像他自己的肉体一样,容易受到性欲的诱惑,容易使人沉迷其中而不能自拔)。不仅如此,他还以为美遮蔽了人的双眼,使人失去理性,转瞬即逝的强烈感官印象就可导致人的伦理自我的丧失,使人经过艰苦劳作而获得的果实及形成的良好习惯毁于一旦。托尔斯泰本人是个极具审美领悟力的人,他对艺术非常敏感,他听音乐时能被感动得热泪盈眶,读文学作品时周身会透出一种战栗感。他完全了解强烈的审美瞬间所具有的感人力量和真诚。正是因为这个原因,他认为这样的审美瞬间应该受到人们的严格控制。在其所著《什么是艺术?》中,我们可以清楚地看到托尔斯泰是如何实施这种控制的。

在这部发表于一八九八年的论文中,托尔斯泰承认自己关于艺术是“污染”的理论中隐约也有美的地位。托尔斯泰用俄文zarazhenie(即“污染”)一词,与寻常用法不同,一般人仅将其用作比喻,指的是传播。该词由zara-一词派生而来,在当时的用法中,指的是“传播源”和“美”(具有危险诱惑力的那种美)。①18世纪时,zaraza兼有prelesti(肉体魅力、快乐)和soblazny(诱惑)之义。zarazit’较古的意义中还有“杀害”、“揍死”的意思。托尔斯泰在用“传染性的笑”这个短语时,所指远不止这个短语所含有的良性的传播、扩散。zarazhenie一词所含流行病学的意义是很明显的,其中关键的是生物有机体的存在及刺激作用。艺术是个生死攸关的大问题。尽管开始接触伟大的艺术作品时可能会感到身体不适,但长期下去还是有益的。相反,性质恶劣的艺术作品可能会给人以短暂的娱乐(或提供一贴有害的、毫无价值的安慰剂),但长此以往,将败坏生物体。

托尔斯泰是个体格健壮的人,从不关心如何去除肉体上的疾病。他认为生理上出些“毛病”是正常的,也是有益于身体整体健康的,因此他一有机会就会嘲笑细胞病理学,说它尽关心些微不足道的东西。在认为细胞生物学的科学探索毫无意义的同时,他认为人们应该相信清除污染的作用。他深切地体会到美的力量,因此坚定地认为首先应把与视觉诱惑有关的一切东西从美中清除出去。他把美定义为博爱的火花(iskra),是情感中自然产生的喜悦,这种美预示着、迎接着道德的善。众所周知,托尔斯泰善于揭露空洞、自私、不道德的美(如《战争与和平》中的库拉金一家;堕落中的安娜·卡列尼娜),与此同时,他盛赞自发产生的美,因为这种美能无意识中感染别人(马尔雅公主;年迈、谦卑的娜塔莎·罗斯托娃)。然而,这些富于“内在美”的人物不管多么有同情心,托尔斯泰从不放松警惕。他始终放不下的担忧在波兹内舍夫的一句格言式警句中表现了出来:“真是咄咄怪事,认为美就是善,这完全是一种错觉”(《克莱采奏鸣曲》第五章)。②译文见《托尔斯泰中短篇小说选》,臧仲伦等译,北京:人民文学出版社,第523页。(中译注)

在《什么是艺术?》中,托尔斯泰彻底解构了柏拉图作为三位一体的“善、真、美”。他认为,“把这三种毫不相干、相互排斥的东西武断地联系在一起”导致了人们思想上的极大混乱,“只有善才是人类生活中至高无上的、永恒的目的……而美的东西仅给人以快乐……人越是献身于美,离善就越远”③Leo Tolsoty, What is Art? trans. Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, New York: Penguin, 1995, pp.52-53.。人们对美的渴望必须代之以对真理的渴望,因为只有这样,渴望才能为理解、领悟创造条件。达到了这种理解、领悟,导致错觉的假的美就会烟消云散。

由于对托尔斯泰来说,美不可能是含糊不定、模棱两可的,因此他心目中的基督只有作为“理智的领悟化身”[voploshchennoe razumenie]时才是美的。④托尔斯泰有关逻各斯的见解出现在他为自己重译的《福音书》写的序言里以及对《圣经》标准本所做的评注里。托尔斯泰没有评论过基督的形象美,因为他对此毫不关心。因此他心目中的基督与陀思妥耶夫斯基心目中的基督,是很不相同的。对陀思妥耶夫斯基来说,《约翰福音》中的耶稣是绝对美化作肉身后的显现[voploshchennyi lik]。⑤陀思妥耶夫斯基始终试图表现这种永远化身为肉身的美,他的这种努力可追溯到梅诗金公爵这一人物的创造上,当然,在创造得更为成功的阿辽沙·卡拉马佐夫身上体现得更加明显。托尔斯泰所谓“积极的”(或曰肯定的)美[polozhitel’naia krasota]是个颇为不同的概念,在他看来,这种美不可能持久地化身为肉体,仅作为一种理解的现象而出现。对托尔斯泰来说,美是短暂的一瞬,在这一瞬中,人体悟到了绝对的意义—假如有所谓的“奇迹般的启示时刻”,那也只能在这一瞬中出现。因为显示给世人的神秘、神迹,仅仅是我所领悟到了的东西,有了这种思想状况(“我-领悟”),也就不需要启示了。这种崇高的时刻足够我把我的信仰根植于永恒之中。

这种对崇高的理解深刻于托尔斯泰对康德的极端解读中。托尔斯泰重新解读(更为确切地说,或许可叫解构)康德美学,他把康德美学中的一些最为基本的概念、范畴如美、趣味、快感等清除了出去。这样一来,崇高这一范畴就与康德的判断的目的论(这是康德美学中唯一保留下来的东西)相结合。在康德判断的目的论中,朝向最终目标所迈出的每一步,也就是人的意义揭示给人的过程,这一过程将道德至善的目的揭示了出来。人们无论是在仰望星空,还是在深深沉浸在自我的灵魂之思时,都会情不自禁地赞美这一目的。托尔斯泰认为,这一目的才是凡人理解、领悟时所能达到的极致。在此过程中,艺术起着极为重要的激励作用。zarazhenie(感染)激发出的电火花般的作用,在人身上引发有益于健康的震颤感,随之而来的是没有时间性的欣悦感与和谐感。托尔斯泰把这一刻称为爱。托尔斯泰在搜集整理随笔集《论生命》一书时,引用的先贤文字有帕斯卡尔论思想的不朽,康德论人在道德领域里的“真正永恒性”以及《约翰福音》等,材料选择细心、恰当。

托尔斯泰究竟认为什么样的净化、荡涤作用才能成就不朽的爱?他的观点与亚里士多德所谓能引起怜悯和恐惧心理的净化、荡涤颇为不同。托尔斯泰所谓的净化、荡涤,指的是逐渐从罪恶感中解脱出来,这种解脱不是指犯了罪而能逃避罪责,在托尔斯泰看来,未能彻悟也是罪,所谓解脱就是摆脱这样的罪。真正的艺术就像圣餐仪式一样,锲而不舍地一步一步地接近至善的意义,就像《安娜·卡列尼娜》中的那个名叫米哈伊洛夫的画家一样,挪动着细小的碎步慢慢接近他面前的模特,就像那个濒临死亡的法官伊万·伊利奇挪动着脚步朝亮光处走去。在其所有成熟作品中,托尔斯泰喜欢用一些极其不确定但也不虚矫的词,如chut’-chut’[一点一点]及代词chto-to[某物],ne to[不是那],to[那],eto[这],vot ono[就是这样]等,用以表达人类走向光明、走向永恒的极其缓慢的过程,这一过程的崇高性质令人难以言语表达。那永恒指的不是完美无缺的形式,因为所谓内容并未确定,因此所谓永恒指的就是彻悟。

托尔斯泰希望能把世人从各种具体化了的美中拯救出来,而陀思妥耶夫斯基则相反,他认为“美即生活”[prekrasnoe est’ zhizn’]。他经常表现出要写“纯粹美”的急切愿望—这种美用梅诗金公爵的话来说,就是要“拯救世人”。对他来说,即使女人身上能诱惑人的美也是基督美的一种反映。在这个问题上,陀思妥耶夫斯基也可说是在修正康德。纯粹的或曰“崇高的美”不是(在托尔斯泰那里情况恰好相反)一种纯而又纯、永恒的本质;这种美就以具体的形式存在于人间,尽管其早先的形式可能比较低下。陀思妥耶夫斯基强烈地意识到了美的双重性。所有迹象都表明,对德米特里·卡拉马佐夫所谓所多玛与圣母共存于人心之中,他是很有同感的。但是,对陀思妥耶夫斯基来说,崇高的美在这人世上就意味着脱胎换骨,并不是某种超验的东西。

托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基之间的分歧,首先表现在何为崇高之美这个问题上。陀思妥耶夫斯基在一八五四年写给纳塔丽娅·D.冯维辛娜的一封信,是经常被人引用的,他在该信中坦言,自己认为基督是人性最美、最神奇、最神秘的象征。①在这封信中,陀思妥耶夫斯基称自己是“本世纪的孩子,满腹狐疑,缺乏信仰”,他在描述自己的信条时说“:相信没有什么东西比基督更美、更深刻、更诱人、更聪明、更勇敢、更完善。更为重要的是,我内心充满压抑不住的爱对自己说,也不能有这样的东西。此外,假如有人能证明基督是外在于真理的,假设基督真的是外在于真理的,那我宁愿与基督在一起也不愿与真理在一起”。引文见陀思妥耶夫斯基1854年1月底至2月第三周之间写给纳塔丽娅·D.冯维辛娜的信(F.M. Dostoevsky, Complete Letters, 5 vols, ed. and trans. David A. Lowe, Ann Arbor:Ardis, 1988-1991, 1: 195)。他把基督的美与人的思想和精神视觉联系起来,也就是说,与某种能从外部获得的形象结合起来:正是由于这个原因,荷尔拜因画中死去的基督之形象,能在他身上产生那样巨大的影响。在托尔斯泰译的《福音书》中,情况恰好相反,基督仅在人的内心中才是宝贵的,基督是人体悟到的真理之化身。②事实上,基督受难不是导致托尔斯泰痛苦的根源。相反,基督受难促使他体悟到了一种更深、更为确定的情感,因为他坚信只有这样,人才能得到智慧。他曾与画家伊利亚·叶菲莫维奇·列宾合作,当时列宾正在创作《基督的热情》,托尔斯泰要列宾特地“强化基督受难时的痛苦”。画作完成后,其艺术效果获得托尔斯泰的首肯。托尔斯泰在1885年5月2日写给他的作品经纪人弗拉基米尔·切尔特科夫的信中表达了自己对列宾作品的观点:“你要是见到列宾,请告诉他,我一如既往地爱他,但这幅作品使我对他的感情比以往更加深切。我看过画后,一想到画中基督的脸和手,就止不住热泪盈眶”(Leo Tolstoy, Letters, 2 vols, ed. and trans. R.F.Christian, London: The Athlone Press, 1978, 2: 381)。基督死前,一时虚弱,责备天父,此后不久,他大彻大悟,说“Koncheno”(一切都结束了)。这时的基督在世间布道的任务已经完成:“耶稣吸了一下海绒,大喊一声:成了!天父啊,我把我灵魂交付到您手里。随即垂下头来,气绝而亡”③Leo Tolsoty, Polnoe sobranie sochinenii, 90 vols, 24: 934.。

基督之死并无不可思议之处。托尔斯泰“让”死去的基督放下来,基督的尸身仍躺在十字架上。就这样,托尔斯泰问心无愧地结束了他的《福音书》译本:耶稣死得其所,他只靠自己的智慧和通情达理的意识,和上帝结合到了一起。那帮拿话奚落基督的人,仍然不能理解整个事件的奇异之处。佐西马长老死后,遗体也是被人“放”到地面上之后,才发生奇迹般的变化的。先前他周围的那些人散布流言蜚语诋毁他,在这些人的身上,可以看到曾经拿话奚落基督的人的影子。然而,陀思妥耶夫斯基以其独特的手法,利用这一错误的、不光彩的事情,以引起人们注意仍然活着的人身上所实际发生的奇迹:格鲁申卡的同情、阿辽沙身上信仰的重现、让特米特里住手的护卫天使等。假如说托尔斯泰需要一个和解了的基督的形象来帮助弥留之际的人,那么,陀思妥耶夫斯基所需要的恰恰是复活了的基督形象来保持人的信仰,让人相信基督与“另一个世界”[miry inye]之间神奇的联系。这些不为人知的“另一个世界”先于人而存在,人死后仍然存在。

就死亡这个问题,巴赫金把托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基放到一块加以比较,所论固然很精彩,但也有点怪异。根据以上所述,巴赫金的有关论点或许可以从不同角度加以重新审视①M.M. Bakhtin, ‘Toward a Reworking of the Dostoevksy Book’, in Problems of Dostoevsky’s Poetics, trans. Caryl Emerson, Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1984[1961], pp.289-290, 300-301.。在巴赫金的眼里,陀思妥耶夫斯基仅对外人眼里的死亡感兴趣,比如被谋杀而死或自杀身亡:“临死前的痛苦及死亡本身是别人所观察得到的”。别人观察到的死亡是死者本人在临死前所体察不到的,因为任何内在完整的现象都是体察不到自己的开端和结尾的,“自内而来的死”甚至进入不了人的意识。实际上,巴赫金认为“死者能意识到的死亡[……]根本就不存在”。他把这两位小说家的有关观点加以比较。巴赫金说,托尔斯泰“在写死亡方面表现出极大的热情”,认为死亡“有着极大的力量,它能终结一切”,故而喜欢从内在体验来写死亡过程,几乎将其当作意识中的一项事实来写。因为托尔斯泰写死亡并不注重外在体察,死亡过程对仍然活着的人来说究竟是个什么样子,他并不关心,他关心的主要是死者本人的体验。作为作家,他大胆沉潜到死者的意识里,将死亡前后的全过程描写出来。进入他人(重病患者或别人)的意识对托尔斯泰来说不是问题。巴赫金就曾颇为天真地惊讶于托尔斯泰的这种写法,他说:“托尔斯泰从一个人的意识进入到另一人的意识,就像从一个房间步入另一个房间那样容易”,“他压根儿就不知道有什么极限”。而在陀思妥耶夫斯基的小说世界里,情形恰好相反:“死亡不是客观外化的有机事实,人的积极反应的意识在其中并不起任何作用”。

然而,假如我们只谈物质,不谈灵魂,那么,我们将得出一个恰好相反的观点。陀思妥耶夫斯基对死者的遗体比托尔斯泰更感兴趣。对托尔斯泰来说,死尸本身毫无意义可言。不管伊万·伊利奇的遗体对站在灵柩旁的那些颇不情愿前来吊唁的人有何“怨言”,这对伊利奇和来吊丧的人都是毫不相干的问题。伊利奇在世的“使命已经完成”,吊丧的人则会觉得他的怨言“不合时宜”。而对陀思妥耶夫斯基来说,遗体的意义非同小可。生命的终结必须要以遗体为证,复活的狂想也必须以遗体为始发地;更为重要的是,遗体是通向“另一个世界”的必经通道。《温顺的女性》中那个心情悲伤的当铺老板,对着死去的妻子的棺材喃喃自语,“说真的,明天人们把她一抬走,撇下我一个人该怎么办呢?”托尔斯泰似乎是把目光从钉在十字架上的基督的身上掠过,去仰望苍穹,他对聚集在十字架下的群众是不关心的。而陀思妥耶夫斯基则从群众中的某个角度,焦虑地看着基督,他对群众、对基督感到一样的怜悯。

陀思妥耶夫斯基曾说托尔斯泰是在创造“积极的美”②Robert Louse Jackson, Dostoevsky’s Quest for Form. A Study of His Philosophy of Art, New Haven and London: Yale University Press, 1966, p.3.。他说此话的意思是:托尔斯泰创造的美粗犷有力,毫不妥协:

我们的读者虽然特别喜欢讽刺作品,但至少我本人坚信,他们更爱积极的美;他们渴望积极的美。托尔斯泰伯爵无疑是最受俄罗斯各种不同层次读者喜爱的作家。③F.M. Dostoevsky, A Writer’s Diary, vols1-2, trans. Kenneth Lantx, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1994, 2:838.

一八八○年后,这种“健康”向上,也可说这种爱的品质,发生了变化,托尔斯泰遭遇到了精神危机,陀思妥耶夫斯基对托尔斯泰精神危机的反应如何,目前尚未找到可靠的证据。④关于陀思妥耶夫斯基对托尔斯泰的精神变化最初做出的反应,资料颇多,我们未敢尽信,因为有的属于传闻,有的是以过于偶像化的手法写成的传记。别勒夫的著作(F.M. Dostoevsky v zabytykh i neizvestnykh vospominaniiakh sovremennikov, ed. Sergei Belov, St Peterburg: Andreev i syno’ia, 1993, pp.257-258)就是一例,其中载有托尔斯泰的姑姑亚列桑德拉·安德烈耶夫娜·托尔斯塔娅女伯爵带有偏见的描述,这位姑姑是个虔诚的教徒,但老于世故。生死乃大事,亦是巴赫金所谓的“审美活动”,两位大作家对生死均发表过各自的观点,对他们的观点所作的比较研究暂时告一段落。

三、以共同体验替代崇高

朝向内在完美、自我定向的目标前进所带来的快乐,这是巴赫金所能体察到的;但他似乎无法理解自身完足、孤立的崇高美所带来的终极快乐,而这崇高美只有在陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的作品中才能找到。对托尔斯泰而言,这些美的时刻一旦到来,就能给人以罕见的慰籍,是人在大彻大悟(只有这一刻才是重要的)后才能获得的解脱。作为托尔斯泰的读者之一,巴赫金认为这种光辉的顶峰时刻[radost’ utverzhdennogo bytiia,存在得到承认后感到的喜悦之情]是无法接受的,因为这是与给定的东西被动交往的时刻。顶峰时刻决不会在我身上或只为我而实现,顶峰与我无缘,只在他人身上实现:“我只能思议其存在得到确认的他人之喜悦”。①“ 精神上的笑是反射过来的笑,这笑不是出自我的内心(而是圣徒传和偶像画也许正因为如此,几乎完全忽视《战争与和平》中汪洋恣肆的描写的巴赫金,却出人意料地对托尔斯泰的《破罐子阿辽沙》给与高度评价,这个短篇写的完全就是巴赫金所谓的反射过来的上帝的笑。②巴赫金认为《破罐子阿辽沙》是托尔斯泰作品中创造得最完美的主人公,这一观点出现在巴赫金论托尔斯泰讲稿的结论部分,这部讲稿是巴赫金1924年在维捷布斯克和列宁格勒作俄国文学演讲时所讲内容的一部分,当时他的学生拉西丽·米尔金娜所作笔记的全本最近已经出版(参看M.M. Bakhtin, ‘Zapist kursa lektsii po istorii russkoi literatury, 1922-1927. Lev Tolstoy’, in Sobranie sochinenii, vol.2, Moscow: Russkie slovari, 2000, pp.200-265.尤其是第265页,在该页中,巴赫金称赞《破罐子阿辽莎》是一篇杰作)。

巴赫金称赞陀思妥耶夫斯基主人公身上的美德,这种美德就是对与别人进行交流所持有的毫无限制的包容和开放态度;但只有更加外露而且明确表达了的、主动的交流,才能引起他的注意,才能被他看成是真正具有感染力的。陀思妥耶夫斯基的主人公私下里被动地感受到被拯救的欢乐,这样的时刻,巴赫金是不太看重的。马卡尔·道尔格卢库、佐西马、马尔克尔、阿辽沙·卡拉马佐夫都善于静静地聆听,不善于高谈阔论,他们都自觉自愿地以自己的沉默作为回答。巴赫金对这些人物发表过的意见都没有什么说服力,其实陀思妥耶夫斯基关于不朽的更重要的思想都附载在这些人物身上。假如必须放弃语言,那么,亲吻大地或亲吻宗教法庭审判官,就是对话形式的外部的极端表现。③巴赫金似乎认为,基督亲吻大地时,宗教法庭审判官“未作回答”,原因是审判官需要保全基督,让他作为可能的对手,这样,他们两人间的对话才能继续下去(M.M. Bakhtin, ‘Zametki 1962g.-1963g.’, in Sobranie sochinenii, vol.5, Moscow: Russkie slovari, 1996, p.377)。

巴赫金所谓的美,不是一种可供亲吻或赞美的形式,也就是说,当他所谓的美起作用时,主体不会被封闭在狂喜的状态中。只有通过挑战极限,始终不断的创造,这种美才可能诞生。因此,获得拯救的关键就在于不怕极限的挑战。④托尔斯泰早年对极限也曾有过类似的观点;但是,托尔斯泰与巴赫金之间的一个重要区别在于,巴赫金在用“你、您”时,指的是听话的人,而托尔斯泰用“你、您”时究竟指谁,线索并不清楚:可能是通指,指“我”以外的任何人,意为“人们”。对艺术灵感所持的这种观点,虽然大胆,但并非无懈可击,显得不仅苛刻,同时也几乎将一切(思想的、审美的及道德的)快感排除了出去。尽管蒙上帝眷顾(blagodat’),从中仍能体验到极乐,但接受神赐所获得的满足,是缺乏生气的。在巴赫金的价值宝库里,接受神赐很容易成为一种托辞。作为一个概念,快感(udovol’stvie)一词在巴赫金一九二○年代的著作中很少出现,此期的著作中充斥着有关牺牲、拯救等类言词。人们可能会问,巴赫金所谓的拯救如何才能发生?拯救的本质为何那样的残酷无情?不断与他人遭遇、交往,这就是巴赫金用以替代崇高的东西,可这并不意味着把他人作为整体(没有所谓整体)加以接受,它仅仅提供共同体验(so-perezhivanie)的可能。关于共同体验一词,有必要作一些解释。

巴赫金

共同体验比感情移入要复杂得多。So-perezhivanie一词可以非常贴切地译成“共同存活”或“一同挺过生活中的难关”,意指从现时现地拔出身来,走向未来,与人一起共同体验未来。正是为了这个未来,我们才与他人进行相互交流。我们既不在他人身上与他人重叠,即“和而不同”,也不改变自身。对巴赫金来说,真正的改变(perevoploshchenie)意味着通过交往来丰富生命的意义,意味着与对人类来说真正有意义的东西相结合中的喜悦和笑之反射)”(Art and Answerability: Early Philosophical Essay by M.M.Bakhtin, ed. Michael Holquist and Vadim Liapunov, Austin: University of Texas Press, 1990, p.137)。而不是重复现存的所谓意义。①参看《审美活动中的作者和主人公》中的“主人公存在的空间形式”[富于同情的共同体验]一节。在该章节中,巴赫金作了一个严格的区分,他认为:美化创造性交际(先吸引他人后又拒绝他人时总会出现这种情况),这种做法在审美上很有意义;相反,抱住一层不变、轻松易得、尽人皆知的所谓“全人类的”东西不放,这种行为虽不乏仁厚,但未免消极,甚至可说是寄生行为。这与前者有着天壤之别(Art and Answerability: Early Philosophical Essay by M.M.Bakhtin, p.80)。因此,对每一个人来说,生存之乐只在于“和而不同”,在于与人“一同挺过生活中的难关”这一延续不断的过程中;辛劳付出得来的果实,不可能凝定在时间中供人去重温、打量。为获得审美上的“共度难关”这一体验,巴赫金(与托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基不同)把他人看作是理论上可能的乃至必须的一个审美存在,这一存在没有自身的心理学、病理学或非审美意义上的需求和欲望,因为这类欲望会阻止共同体验时刻的到来。

巴赫金在方法学上坚持认为,精神的问题是个审美的问题,而不是心理学问题;正是由于持有这一颇为激进的主张,他在处理人类意识问题时,显得前后颇不一致。人们需要忘记精神,但意识则相反,本质上说来,意识在有所“领悟”时会忘记自身:

毫无疑问,不朽的问题与人类精神而不是灵魂有关……也就是说,它关系到在时间中进行的内在生活之独特的价值整体,这个整体我们可以在他人身上体验到,在以语词、色彩和声音为媒介的艺术中,也可对其加以形象化的描写……在时间中进行的我的内在生活,无法固定为某种仅对我本人才可宝贵的东西,无法作为我的宝贵东西永远保存下去。精神降临到我身上——就像神恩降临到罪人身上一样,就像出乎意料地得到不配得到的礼物一样。一旦变成灵魂,那我只能失去精神,别的就无能为力了。这精神可被人长久地加以保存,但不是我所能左右的。②Art and Answerability: Early Philosophical Essay by M.M.Bakhtin, p.100.

至此,我们可以清楚地看到巴赫金与托尔斯泰之间观点之所以不同的根源所在。对巴赫金来说(对陀思妥耶夫斯基亦然),神赐的礼物是精神;而对托尔斯泰来说,神赐的礼物则是理性。巴赫金认为,理论上说来,对话过程中的顿悟是可能的,但仅在自我与他人的边际上才能出现。托尔斯泰对死亡与救赎所持的观点,偏重内省和领悟,巴赫金之所以对这种观点心存疑虑,其症结也正在于此。意识对巴赫金来说,是个极其重要的范畴,但这意识必须是用语言表现在对话中的意识,对话才是精神出现的主要场所,也是检验精神的试金石。巴赫金以屈尊俯就的姿态,接受托尔斯泰作品中所描写的逆来顺受的死亡场景(如前所述,巴赫金在一九二四年关于泰尔斯泰的演讲中,高度赞扬《破罐子阿辽沙》,尽管作品中的主人公毫无自觉的追求,亦无显而易见的灵性),而陀思妥耶夫斯基作品中描写到的平静的死亡,巴赫金几乎却从没有提到过。

卡尔·荣格有关死亡和不朽的沉思中所出现的一些问题,对本文来说是极其重要的。人在情感深处追求不朽是不是生存中的一个根本秘密?假如人既没有艺术也没有责任,能否心安理得、身心健康地活着?约与荣格从事著述的同时,巴赫金身处大难临头的另一世界,为矫正一切人为的、极权化的既存现实,他坚定地采取行动[postupok],对人类文化进行重新解读。③欲全面了解巴赫金关于特定文化环境中采取恰当(正当)行为的思想,可参看Vladimir Nikiforov, ‘First Philosophy as Philosophy of Individual Postupok’, Symposion,1999-2001, 4-6: 61-105.后来,他又故意将托尔斯泰所谓语词中的全部意义曲解为整个词,对语词中所反映的完整现实视而不见,这与他解读陀思妥耶夫斯基时的做法不同。这一做法可谓尽人皆知,也颇能说明巴赫金的态度。就“艺术的救赎”作用而言,这一误读颇有启发意义。巴赫金的导师卡冈的学说中有个核心宗旨,即:每一代人都有责任赋予文化史以意义。对卡冈和巴赫金来说,人类的不朽与其说在于遗传或生物体上的代代相续,与其说在于假定的人死后灵魂的继续存在,不如说在于当代融入到文化史中去;对话一旦终结,人类也就不复存在。人与对话,相伴而共生,充满了不确定性,也永无结论;人类历尽艰险,顽强地甚至“可笑地”屹立于世间。这些都是巴赫金从陀思妥耶夫斯基的艺术中所看到的核心内容,因而对其加以高度评价。巴赫金所持相关观点,终生不改。而托尔斯泰的作品虽在一九二○年代晚期得到官方认可,并在苏维埃时代尊为俄罗斯文学经典,④1920年代,苏维埃官方偷梁换柱,重新评价托尔斯泰,对其作品优待有加,尊其为苏维埃革命前最有天赋的作家。相关情况可参看David Sloane, “Rehabitlitating Bakhtin’s Tolstoy: The Politics of the Utterance”, Tolsoty Studies Journal, 2001, pp.64-66.但巴赫金的看法不同,他认为托氏作品自我指认、自我完足,其中太多长篇大论的独白,缺乏变化。巴赫金对陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的创作作泾渭分明的区分,对两位作家可能都未必公正,但是巴赫金的这一误解不乏创见性,它可以极大地丰富人类保存下来的文化遗产。

衡量一种理论是否具有创造性,是否能得以长期存在下去,其标准只有在较长的时间里才能显现。巴赫金的学说对丰富人类文化遗产做出了重要贡献。人的行为只有在一定的环境中才能获得其自身的道德价值,环境要求人的行为承担一定的义务、责任,对行为施加具体的限制。同样,一种文化行为所作贡献如何,得由人类历史新时期的需要来加以检验。因此,文化行为的意义不是一层不变的。所谓未来会迅即成为当下,并变成历史,未来能围绕一个具体事件创造一种或吸引或排斥的能量场。陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰是俄罗斯大地上存在的传统之衡量标准。托尔斯泰坚持激进的个人主义观点,认为所谓文化应该消解,只有这样,一种属于全人类的道德才能出现。有些人的看法则迥然不同,他们认为保存人类文化是首要任务,特别是到了一九一七年以后。在这些人眼里,也只有在这些人眼里,托尔斯泰的个人主义观点大大贬值。托尔斯泰很快地输给了陀思妥耶夫斯基的追随者,因为后者的文化观平等待人,更加能为一般平民所接受。马堡学派哲学家和亚欧混血人种当中,有的具有明显的宗教倾向,有的抱有彻底怀疑自我的态度,但他们都更加喜爱陀思妥耶夫斯基,而不喜欢托尔斯泰。①攻击托尔斯泰最激烈的言论中首推尼古拉·别尔嘉耶夫的《俄国革命的亡灵们》一文中的几页文字。该文收入1918年出版的一部名为《内心深处》的选集。别尔嘉耶夫认为,托尔斯泰也应该为布尔什维克悲剧负责,他是个持有极端政治观点的激进的个人主义者,但又“坚决反对人的个性”[lichnost’],他“有着东方佛陀般的气质,对西方基督教世界怀有敌意”。托尔斯泰“见不到人的面孔[……],他怀有极大的道德热情,却又是个虚无主义者。他的道德主张活像个恶魔,要消灭人的丰富多样性”(Berdiaev, ‘Dukhi russkoi revoliutsii’ [1918], in Iz glubiny: Sbornik statei o russkoi revoliutsii, Moscow: Izdatel’stvo Moskovkogo universiteta, 1990, pp.78-85.)。另见乔治·弗罗洛夫斯基为驳斥托尔斯泰而写的文章《历史的意义与生命的意义》(1921),作者在文中写道:“因此,为了个人生命有意义,人类作为整体的意义,亦即历史的意义遭到了排斥[……]把人的精神理解为一个独立自在的小宇宙,带来一个不可避免的结果:即拒斥人类集体创造的文化,拒斥历史,将历史说成是‘可恶的无穷大’”(G. Florovsky, Russian Studies in Literature, pp.110-11)。文化的命运悬于两种难解难分的选择之间:要么是人类把世界引向末日,要么是世界把人类引向末日。

终其一生,巴赫金从未停息过这一争论。一九四○年代,在重写关于拉伯雷的著作时,巴赫金曾说过,由于托尔斯泰排斥(厌弃)未来,持封闭的历史观,因此对生活有极强的占有欲②M.M. Bakhtin, ‘Dopolneniia izmeneniia k Rable’, in Sobranie sochinenii, vol.5, pp.80-129. 尤其是第83-87页。。巴赫金始终认为,陀思妥耶夫斯基对小时代和大时代之间的历史性对话,所持态度比托尔斯泰要开放得多。托尔斯泰作品中缺乏类似开放性的争论,他企图把握住小时代人们的意识,可小时代的意识仅仅企图给未来挑刺儿,试图改动未来发展进程,而这在巴赫金看来恰恰与生存之道相悖。巴赫金为重写论陀思妥耶夫斯的书,做过大量笔记,在这些笔记的末尾,他曾经指出:陀思妥耶夫斯基的对话确实是持续不断而且无法终结的,原则上说来,他的对话一旦终结,也就毫无意义。这种对话就是“为对话而对话”,它是个动态过程,不一定能达致理解;因此,根据巴赫金所提供的较为模糊的证据,这种对话也可说是个“恶性循环”③M.M. Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, pp.252-253.,其情节已遭到致命性的解构。然而,人性不同于理想的复调小说,人性需要有情节,就像它需要有一个社会躯体一样。人不能容忍杂乱无章、一片混沌地活着。历史也不能是个恶性循环。人明白历史的教训,是否都要等到死前一刻,像伊万·伊利奇那样;是否都要像阿辽沙一样,见到长老那开始腐败的尸体才能顿悟;或者像更为晚出的《伊万·杰尼索维奇的一天》中所写的那样。④《伊万·杰尼索维奇的一天》为索尔仁尼琴发表于1962年的中篇小说集。(中译注)这些问题我们暂且不论,但有一点是肯定的:人类为了一些蝇头小利而与历史的大方向背道而驰,其结果究竟将如何,一直以来无法断定。巴赫金以不同的形式重问这个令人可怕的问题,某种程度上等于写出了自己的《室友通信》。维亚切斯拉夫·伊万诺夫和米哈伊尔·格尔申松两人的《室友通信》写于一九二一年,⑤《室友通信》写作时间应为1920年,共收通信12封。开头第一封信是伊万诺夫写给格尔申松的,所署时间为1920年6月19日。(中译注)时值苏联残酷的内战期间,两位作者当时正在一家疗养院疗养。该书翌年发表。伊万诺夫在开头第一封信中写道:“我是一粒死在土中的种子,假如种子不死,它又如何获得重生呢?”他在疗养院的隔壁邻居,内心则更为沉郁,于是回信道:“文化正在分崩离析—就在人们的内心里分崩离析,人心已经疲惫不堪,而文化就像一面破败的旗帜,一条一条地在人心里悬空挂着。这是否会证明所谓解放就该采取这种形式,抑或将伴随某种灾难……我说不上来”⑥Viacheslav Ivanov and Mikhail Gershenzon, Correspondence Across a Room, trans. Lisa Sergio, Marlboro, VT: Marlboro Press, 1984, p.24.。

托尔斯泰认为自己能说得上来,他认为文化最终并将永远地消融为道德现实。而陀思妥耶夫斯基和巴赫金则坚信文化是由自身力量推动的。假如双方肯定有一方是正确的话,那么,文化为了自身存在而犯的一切创造性错误就都是正当的。

约稿方靓责编杨磊