激发初中学生数学学习兴趣笔谈

周璇

摘 要: 在当今教育的今天,上到教育专家,下到科任教师,时常把教学质量挂在嘴边,作为数学教学工作者,我们应该关注课堂教学效果。针对数学学科的特点,各种概念理论,各种公式枯燥乏味,如果在教学过程中教师运用传统的教学方式,就很难提高学生的学习兴趣,相应的也不能达到好的学习效果。本文介绍了一些激发学生数学学习兴趣的方法与同行分享。

关键词: 数学教学 培养兴趣 数学尤溪 学习过程

兴趣是一切学习行为的动力,对于初中学生来说,他们不会把学习看成是光宗耀祖,更不会是为了达到“为中华之崛起而读书”这一伟大的目标。针对数学学科的特点,如有各种概念理论、枯燥乏味的公式等,如果在教学过程中,教师运用传统的教学方式,很难提高学生的学习兴趣,相应的也不能达到良好的学习效果。本文介绍了一些激发学生数学学习兴趣的方法与同行分享。

一、激发动机,培养兴趣

数学是一门逻辑性比较严密的学科。课堂上教师就应该讲清楚概念、理论及公式,往往教学方式比较传统;另外,对于比较传统的教与学的方式学生不能参与其中,课堂上学生只是被动接受老师讲授的知识,单调地进行练习,久而久之,学生学习的积极性就会大打折扣,上课时无精打采,甚至呼呼大睡。

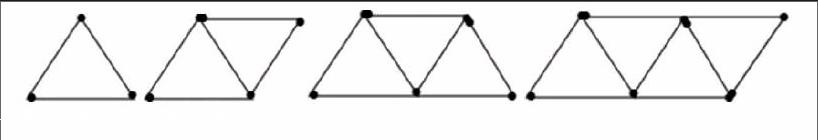

初中数学老师要运用多样的教学手段、方法激发学生的学习动机,培养学生学习数学的兴趣。例如,在学生进入初中的第一节数学课上,教师就组织了一个实践活动课,课堂上让学生利用火柴棒搭三角形,如图所示:

学生看着其他学生搭建的三角形个个跃跃欲试,积极性颇高,每个学生都积极地拿起手中的火柴棒认真地搭建起来,不管学生搭的图形是否符合标准,但从学生的态度上看,学生都能全身心地投入到学习活动中,成为课堂活动的主体。

在数学课堂教学中,为了激发学生的学习兴趣,往往会采用各种各样的手段和方法,如多媒体、视频、游戏、实践操作、调查问卷等,但是不论采取什么样的方式,教师一定要注意:我们采用的各种各样的方法和手段都是为教学服务的,要根据教学内容选择与之符合的方式。

二、数学游戏,使学生乐学

数学游戏是一种提高学习积极性的有效手段,教师在教学过程中遇到比较难以理解的内容或是比较枯燥乏味的内容,就可以利用一些小的游戏调动学生学习的积极性,或是帮助学生理解较难的问题。

如在教学七年级上册第三章《用字母表示数》时,教师在课堂上就设计了一个小游戏:

师:“同学们,你们知道吗,老师有特异功能。”

学生个个都很诧异:“真的吗?我不相信!”

师:“不信呀?那我就展示展示!”

学生个个屏住呼吸,等待老师表演。

师慢条斯理地说道:“同学们,你们现在心里随便想一个数字。”

师:“想好了吗?你不要告诉任何人。”

师:“现在老师的特异功能发挥出来了!”

这时候老师故作玄虚,学生都睁大眼睛看着老师,唯恐漏过任何一个细节。

师:“你们心里想的那个数,加上这个数以后,再除以这个数,老师知道最终结果是多少。”

学生顿时议论开来,个个露出不相信的神情。有的学生拿起笔认真地算起来,也有的学生在讨论最终结果是多少。

师:“你们不要算了,无论你心里想的那个数字是几,无论有多大,老师都可以口算出最终的得数。”

学生1:“老师,你告诉我们是几吧。”

师:“2。”

学生都愣了,个个露出“怎么可能”、“我不相信”的表情。

师:“不信的话,老师再说一个。”

师:“你们心里再想一个数字,这个数字乘以2,再加上这个数,最后再除以这个数。你们知道结果是几吗?”

学生听了老师的问题,个个摩拳擦掌,讨论的讨论,计算的计算,学生兴趣极高,都想知道到底结果是几。

师:“老师告诉你们,很简单,得数是3。”

学生个个用充满崇拜的眼光看着老师,觉得老师太厉害了。这时,老师笑着告诉大家:“其实,老师并没有什么特异功能,这个问题非常简单,这是我们今天要学习的《字母表示数》的内容,学习了今天的内容之后,我相信大家都会有这种特异功能。

老师进一步介绍:“同学们,老师把你们心里想的那个数,看成是字母a,加上这个数以后,再除以这个数,公式就可以写成:(a+a)÷a大家可以算算,a+a等于2a,2a÷a结果是不是等于2呀?”

不信你们也可以用同样的方法算算第二个题目。老师话音刚落,学生迅速动起手来。教师用最简单、最通俗的游戏导入新知,不仅能充分调动学生学习兴趣,更能将游戏与教材充分联系起来,达到促进学生学习的目的。

三、关注学习过程,让学生品尝成功

任何一节课如果没有学生的积极参与,就很难称得上是一节完美的课堂。数学课堂更应该关注学生的学习状况和学生的掌握情况。这就要求教师在课堂中更多地提供机会供学生参与课堂学习,更要用一些鼓励性的语言鼓励学生举手回答问题,到黑板上板演,教师对待学生的回答,要多用“太好了!”“你真棒!”“掌声鼓励!”等激励性的语言,使学生充分体会到成功的快乐,使他们发自内心地想学习、想学好。

总之,学生学习的兴趣是任何一个因素都无法替代的。作为教育工作者,我们要从学生的思想出发,真正让学生想学,真正变“要我学”为“我要学”,这是每一位教师的使命和责任。

参考文献:

[1]李建才.初中数学教材教法.高等教育出版社,1995.5.

[2]任志鸿.全优设计.知识出版社,2009.11.