执法、社会经济与政治变迁中的香港三合会之演变*(下 篇)

博汉仕,李劲华 著;李伟明,吴杰丽 译

执法、社会经济与政治变迁中的香港三合会之演变*(下 篇)

博汉仕,李劲华 著;李伟明,吴杰丽①译

在香港现代化以及社会经济政治变迁的背景下,殖民后期及后殖民时期的政府都试图压制三合会。随着反腐力度的加强、执法的完善以及对非法企业家与不良财产的持续关注,公众对三合会容忍度下降,对警察的信心大幅提升。三合会的规模、形式、知名度以及相关活动也随着与三合会有关的致命性暴力和会员活动减少而发生变化。市场改革、大陆经济的快速发展,尤其是深圳经济特区显著的发展,提供了具有吸引力的非法商机,从而鼓励与三合会有关的商业色情企业迁出香港。

香港回归;黑社会;香港三合会;有组织犯罪;社会变化

六、香港打击三合会的对策、社会变革和社团

(一)对三合会社团的镇压②会社条例在1845年生效,并在1887,1911,1920,1964和1977年修订。1964年的修正案承认传统的三合会结构正在崩溃,但需要正视那些运用三合会名称来制造恐慌的原始三合会组织与模仿者。(Traver,‘ControllingTriads and Organized Crime in Hong Kong’;Bolton,Hutton and Ip,‘The Speech–Act Offence:Claiming and Professing Membership of a Triad Society in Hong Kong’,citing the HK Police Commissioner’s Report for 1965/1966)。

在殖民地早期,香港殖民政府都十分关注华人秘密社团的影响,并于1845年试图将社团成员及社团集会规定为非法,以此来清除三合会。③《社团条例》(No 8 of 1887)。随着清朝政府的衰落及民国政府成立后的内战,香港相关法律也被频繁修订。例如1911年的修正案将“社团”定义得很宽泛,同时要求所有社团必须注册或者获得总警司(社团注册局)豁免注册——未注册或者未被豁免的社团因而将被视为非法组织。1920年的修正案规定,任何“在华煽动骚动或暴乱,或者煽动成员在华犯罪”的社团为非法。④《社团条例》(No 47 of 1911)和《社团条例》(Chapter 8 of 1920)。鉴于三合会煽动的暴动以及1941-1945年日占期间三合会的打砸抢行为,早期的反三合会法律被进一步修改。旨在禁止三合会的新《社团条例》于1949年颁布实施,其中(第18条)对“非法社团”作了如下定义:

三合会社团无论是否注册、是否被豁免、是否是地方性的,也无论其隶属于何组织、与何分支有关,第8条下规定内容即生效①第8条赋予了更大的权限:“在两种情况下将禁止社团老大带领社团举办活动。(a)如果根据区域安全或公众安全,确有必要禁止社团老大举办或持续举办社团及其分支的活动;(b)或者当社团及其分支为政治实体并与国外或台湾的政治组织有联系。”(1999年制定的修正案)第8条的最后部分的变化反映了香港主权的变化以及对于外国影响的担忧。……每一个使用任何三合会仪式,采取或使用任何三合会头衔、命名方法的社团都将被视为三合会社团。②第19条禁止任何三合会社团或自称的三合会社团,第20节禁止任何三合会成员,参与三合会会议或为三合会提供任何形式的帮助。违反者会被处以最高100000元港币罚款或三年监禁。

三合会成员以及参加三合会活动的犯罪(第20条第2款③第20条规定“任何人不得参与三合会或自称为三合会成员,不得参与三合会的活动,不得为三合会提供资金或其他形式的帮助,不得藏匿与三合会有关的书籍、账簿、印刷品、成员名册、印章、旗帜、标志,不得与任何三合会组织及其组织有关联,不论其是否成立于香港。以上行为都会被起诉。”参见《社团条例》。)被有意“扩大解释”,以此杜绝各类三合会活动(HKSAR v Chan YuetChing 2008)。在相关指控中,无须证明某人是否是三合会成员,只要其有“模仿三合会成员”④HKSAR v Chan YuetChing,Magistracy Appeal No 313 of 2008。的行为方式即构成犯罪。同时香港法庭一贯认为在三合会成员身份认定上存在困难,并倾向于采纳那些从事三合会渗透工作的警察所提供的证据。

19世纪50年代的太平天国起义和20世纪40年代的内战导致了香港外部大环境的不稳定,在此背景下,殖民地警方的主要职责是保证稳定的殖民地贸易环境,并保护英国利益。因此,《社团条例》部分承担着因政治和社会不稳定而受影响的公共秩序管理责任。据特拉弗(Traver)的说法,《社团条例》的实施形成了这样一种传统观念,即将三合会问题的解决融入香港本地警务工作的框架之中。⑤Traver,‘Controlling Triads and Organized Crime in Hong Kong’。然而,战后殖民地政府为了保证其治理的合法性,将工作重点转至确保政府的清廉,尤其是在最易见的部分——警察机构的清廉。

战后首任警务处处长麦景陶(D.W.Maclntosh)⑥行政长官D.W.MacIntosh谈及普遍的贪腐时认为,“缺乏来自公众层面的助力妨碍了对于贪腐的抑制,特定的公众因素成为贪腐活动的共谋与教唆者。有些人总是通过贿赂公职人员来钻法律的漏洞。社会对于贪腐的容忍程度令人惊讶”。总警督年度报告(1950-1951),香港政府付印。及其几位继任者,特别是薛畿辅(Charles Sutcliffe)将打击腐败和贿赂视为头等要务。尽管香港警察尽力治理贪腐(根据1971年的《防贿赂条例》⑦为执行1948年的《防贿赂条例》(215),1952年成立了一个专门的反腐机构,但其与新加坡的贪污调查局以及之后的廉政公署不同,并不具有独立的机构设置。),然而一系列涉及腐败官员的丑闻仍然促成了政治干预和廉政公署的成立。⑧Lethbridge,Hard Graft in Hong Kong,提供了关于香港廉政公署成立的综合背景,以及香港总警司葛柏在面临廉政公署贪腐调查的情况下逃离香港的情况。随着1984年《中英联合声明》的达成,香港进一步努力改善和合法化殖民地的治理,例如警力的本土化、华人警官的快速提拔,以及其他公共服务方面的类似变化。其中社区警务措施在有效减少三合会活动方面收效甚微,但将殖民宪兵队转型为服务型警务机构的尝试却是十分成功的。⑨R.W.K.Lau.‘Community Policing in Hong Kong:Transplanting a Questionable Model’,Criminal Justice,vol.4.(2004),pp.61-80。这些改革极大地加强了香港警察的法治化。现在,香港警务机构是联合国实施的国际犯罪受害者调查(UNICVS)中警务服务好评率最高的机构之一。⑩J.M.Van Dijk,J.N.van Kesteren and P.Smit,Criminal Victimisation in InternationalPerspective:Key Findings from the 2004–2005 ICVS and EU ICS(The Hague:Boom LegalPublishers,2008)。

随着1974年廉政公署的成立及其相关赋权条例的颁布,最为重要的效果是切断了警方与三合会的共生关系。尽管香港许多警察的游行抗议促使政府特赦了轻微贪腐行为,但廉政公署仍然积极地履行其职能。⑪P.N.S.Lee,‘The Causes and Effects of Police Corruption:A Case for PoliticalModernization’,in Lee(ed.)Corruption and its Control in Hong Kong,pp.105-30。反贪处通过强迫被告人必须自证并检查其来源不明财产,成为了反贪改革的典范。⑫J.R.Heilbrunn,‘Anti-Corruption Commissions:Panacea or Real Medicine to FightCorruption?’(Washington,DC:The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank,2004)Stock No.37234;T.W.Lo,Corruption and Politics in Hong Kong andChina。

香港警方的严重腐败导致了1970年代中期犯罪率上升,针对三合会组织犯罪的逮捕数量也达到了顶峰。莱斯布里奇(Lethbridge)称,在1967年的香港骚乱中,警方与三合会形成了“联盟”的关系,随后有组织犯罪与警方的腐败现象加剧。①这样的联盟类似于1927年上海青帮支持国民政府镇压中国共产党,当时的行动得到了公共租界巡捕房的全力支持。Lethbridge,Hard Graft in Hong Kong,p.73;see wakeman,Policing Shanghai 1927-1937,pp.123-4。特拉弗认为:“从某种意义上讲,可以将有组织犯罪视为一种商业活动,有组织犯罪与警方之间依靠利益维系,秩序能够带来收益。”②H.Traver,‘Crime Trends’,in H.Traver and J.Vagg(eds),Crime and Justice in Hong Kong(Hong Kong:Oxford University Press,1991),p.18。此外,放大三合会的威胁能够保证对于警方资源投入的正当性。③Bolton,Hutton and Ip,‘The Speech–Act Offence:Claiming and Professing Membership of a Triad Society in Hong Kong’。在这样一个两者共生的阶段,有组织犯罪不再仅仅是一个执法难题,更是严重的公共政策问题。④N.S.Lee,‘The Causes and Effects of Police Corruption:A Case for Political Modernization’;H.C.Kuan,‘Anti-Corruption Legislation in Hong Kong—A History’,in Lee(ed.),Corruption andits Control in Hong Kong,pp.15-44;P.A.Lupsha,‘Transnational Organized Crime Versus theNation-State’,Transnational Organized Crime,vol.2,no.1(1996),pp.21-48。

基于摩根(Morgan)在1950年提出的分层控制结构以及对于警方内部腐败的估计不足,殖民地政府仍旧依靠社团条例抑制三合会犯罪。摩根(Morgan)调查的对象大多数是那些无家可归的带民族主义情绪三合会,他们通过从战争中获取的财富建立非法市场,并受制于政治、规例及成员间相互友爱的传统。他们并不展示与警方的共生关系,三合会的仪式和象征也很容易被伪装或缩减。简而言之,在腐败盛行的情况下,通过抑制三合会成员来削弱有组织犯罪的做法并未见效。20世纪80年代以来,政府试图通过更广泛的提升与创新三合会脱离计划来削弱黑社会。如果这一计划能够得到更多的资金支持并持续更久,那么就会有效地割断三合会的对外联系。⑤A.S.Huque,‘Renunciation,Destigmatisation and Prevention of Crime in Hong Kong’,Howard Journal of Criminal Justice,vol.33,no.4(1994),pp.338-51.一项1989年的犯罪受害者调查显示72%的受访者了解三合会脱离计划,48%的受访者认为该计划削弱了三合会,31%认为效果不显著,21%不清楚。Census and Statistics Department,Crime and Its Victims in Hong Kong 1989(Hong Kong:Government Printer,1990)。然而只有少量的三合会积极分子⑥Personal communication HKP,9 July 2009。参与其中,从中获取的应对三合会问题的成功实践也很少。

吴德荣(Tak-Wing Ngo)称,一般而言在政府与资本紧密结合的情况下,犯罪控制实践受到商业与金融阶层的强大影响,⑦T.W.Ngo,‘Industrial History and the Artifice of Laissez-Faire Colonialism’,in T.W.Ngo(ed.),Hong Kong’s History (London:Routledge,1999)。抱有自由放任理念的殖民政府不愿过度干涉企业的活动,即使是那些可能与三合会相关的可疑活动。⑧M.S.Gaylord,‘City of Secrets:Drugs,Money and the Law in Hong Kong’,Crime,Law andSocial Change,vol.28(1997),pp.91-110。虽然不干涉的理念主导了香港政府的政策,但却不能够应对香港回归后英国法制遗留与独立公共服务所带来的变化。殖民地政府对商业优先的原则进行了改革,强调促进竞争,并在涉及管理中国企业与英国企业时保持中立的概念。⑨L.Goodstadt,Uneasy Partners:The Conflict Between Public Interest and Private Profit in Hong Kong(Hong Kong:Hong Kong University Press,2005),pp.119-27。吕大乐教授(Lui Tai-lok)和赵永佳(CHIU Wing Kai Stephen)认为1997年香港回归之后,原有商业与政府之间的联系被割裂,在本地新兴华人商业精英与后来的大陆企业间存在着不安。⑩T.L Lui and S.W.K.Chiu,‘Governance Crisis in Post-1997 Hong Kong’,TheChina Review,vol.7,no.2(2007),pp.1-34。这些新兴的企业与公众一样,希望本土的政府能有更多的包容性,并向商界和社会传达公平行事的态度。⑪Mitchell,Velvet Colonialism’s Legacy to Hong Kong 1967 and 1997。群众的监督聚焦于香港治理的三大基石:法治理念、个体自由、廉洁高效的行政服务。

(二)法律发展:新的警察权

由于警方对黑手党类犯罪以及其他严重犯罪的关注,20世纪80年代末至90年代早期英国①See C.Harfield,‘Paradigms,Pathologies,and Practicalities:Policing Organised Crime in England and Wales’,Policing:A Journal of Policy and Practice,vol.2,no.1(2008),pp 63-73。和澳大利亚②例如“国家犯罪管理局”(现在的澳大利亚“犯罪管理委员会”)的建立,扩大了电讯侦控方面的权利,许多国家地区的警方包括廉政公署通过在澳大利亚警察管理学院的学习了解了这方面的信息。see details of the‘new investigators’M.Findlay,‘International Rights and Australian Adaptations:Recent Developments in Criminal Investigation’,Sydney Law Review,vol.17,no.2(1995),278-97。刑事法律赋予了警方更多的权力以应对有组织犯罪。哈菲尔德(Harfield)认为,习惯法体系在应对有组织犯罪时存在局限性,在他的建议下,英国于2005年成立了“严重与有组织犯罪调查局”。在这一点上,香港政府与拥有繁杂警务体系的英国不同,能够通过赋予更多的刑事调查权来加快诉讼的进行,而且有可能指控那些从有组织犯罪中获得资金的非法企业家。③Van Duyne and Vander Beken,‘The Incantations of the EU Organized Crime Policy Making’,pp.267-8。文中建议英国政府“挖掘”国内的有组织犯罪,但是1980年代英国的重点还是放在对于地区性犯罪团伙的限制上。这在一定程度上也影响了香港警方的政策。M.Woodiwiss and D.Hobbs,‘Organized Evil and the Atlantic Alliance:Moral Panics and the Rhetoric of Organized Crime Policing in America and Britain.’British Journal of Criminology,vol.49(2009),pp.106-28。

由于《社团条例》已经实施了50多年,殖民地政府在香港回归之前制定了一系列具体措施应对严重有组织犯罪。1989年颁布了《贩毒(获益追讨)条例》④Chapter 405,Drug Trafficking(Recovery of Proceeds)Ordinance,HKSAR,1989。,1994年颁布了《有组织及严重犯罪条例》⑤Chapter 455,Organized and Serious Crimes Ordinance,HKSAR,1994。,随后的修正案与法律赋予执法机构更多的权力以调查、指控那些与有组织犯罪相关的非法行为⑥例如,更多的变化反映在2002年制定的《贩卖毒品和有组织犯罪条例》以及之前制定的法律中。。相关附属法令还包括《保护证人条例》、《截取通讯及监察条例》。法律抑制和没收犯罪非法所得的最初目标是毒品犯罪,之后范围扩展到了其他形式的有组织犯罪。《有组织及严重犯罪条例》中对有组织犯罪课以更重处罚并愈加频繁使用的电子侦听手段,增加了三合会与其他有组织犯罪的危险等级。然而,执法的复杂性与不平等性导致需要引入更多的有效措施,例如引入民事没收制度作为处理犯罪所得的补充。杨艾文称它们对于洗钱犯罪以及三合会的存在作用不大。⑦N.M.Young,‘Civil Forfeiture for Hong Kong:Issues and Prospects’,in N.M.Young(ed.),Civil Forfeiture for Criminal Property:Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime(Cheltenham,UK:Edward Elgar,2008).Gaylord对香港在洗钱犯罪中所扮演的角色进行了初步的探讨,他指出因为当时中英关于香港主权谈判带来的不确定性导致资金外流,这使得香港在洗钱犯罪中的中心地位被夸大了。see M.S.Gaylord,‘The Chinese Laundry:International Drug Trafficking and Hong Kong's Banking Industry’,Contemporary Crises,vol.14(1990),pp.23-37。

1991年,香港《有组织罪案法案》序言中确认,刑事法律将不再仅着眼于对有组织犯罪的公诉,警方将更关注三合会组织以及有组织犯罪的成员而不是那些影响或控制它们的对象。⑧Fight Crime Committee,A Discussion Document on Options for Changes in the Law and in the Administration of the Law to Counter the Triad Problem;Secretary for Security,Explanatory Notes on the Organized Crime Bill(Hong Kong:Government Printer,1991)。这样的政策认为需要关注有组织犯罪内部的领导及成员,并先将它们的对外联系放在一边。《有组织罪案法案》将三合会⑨香港打击犯罪委员会使用“有组织犯罪”“三合会”“帮会”来描述三合会。《有组织罪案法案》将所有使用任何三合会仪式、或仪式的一部分、或类似仪式的,以及使用三合会头衔与术语的黑社会统称为三合会。重新定义为有组织犯罪集团,并将两人以上为了一定目的重复实施特定犯罪的团伙认定为有组织犯罪,这里的特定犯罪包括毒品走私、放高利贷、敲诈勒索、贪污、卖淫、非法赌博、偷渡、抢劫、制假和走私。那些被确认或受到怀疑的三合会组织,⑩Hong Kong Police,Crime Enforcement Report 1991-2000(Hong Kong:Hong Kong Police,2001)。它们有暴力动机的竞争、报复、冲突行为被认定为有组织犯罪行为,警方被赋予更多的权力对这一类行为进行调查。

《有组织罪案法案》颁布的目的,在于重新定义有组织犯罪,并通过加大处罚力度、完善证据制度、传唤证人令等措施,更好地处理与应对这些犯罪所得以及相关的洗钱犯罪。本质上,它通过创建新的调查权与更加严格控制犯罪所得,加强了警方应对有组织犯罪的能力。从颁布之日起至2005年,《有组织罪案法案》授权实施了26起传唤证人令、1304起督促令、263起搜查令、84起冻结令总计冻结64亿8千2百万港币的资产、16起没收令总计没收1亿3千1百万港币的资产,另外有324人被《有组织罪案法案》课以更重的处罚。被判洗钱犯罪的人数从2005年的84人(冻结资产1亿6千3百28万港币)上升到2008年的248人(冻结资产4亿1千9百96万港币)。2005年至2008年,总计有603人被认定为洗钱罪,6千5百67万港币被追回。①Data source the Joint Financial Intelligent Unit of the HKP and the HK Customs and Excise Department see<http://www.jfiu.gov.hk/eng/statistics.html>[Accessed 11 May 2009]。《有组织罪案法案》也被认为是起诉商业犯罪更有效的手段,这些商业罪案包括伦敦黄金诈骗案、传销诈骗、不法经纪电话诈骗(参见安全保障立法会1997,2005),②See Legislative Council Panel on Security,Review of the Organized and Serious Crimes Ordinance 1995–1997(Hong Kong: HK Government Press,1997);Legislative Council Panel on Security,Organized and Serious Crimes Ordinance,Report on Implementation 1997–2005(Hong Kong:HK Government Press,2005)。加重的处罚同样适用于街头诈骗(反犯罪委员会1997)。③Especially scams such as the“Spiritual Blessing”con that targeted lonely elderly victims;see HKSAR Fight Crime Committee Report No.27,2007,<www.sb.gov.hk/eng/pub/fcc/>[Accessed 3 June 2009]。

从1971年《防止贪污贿赂条例》的通过、1974年廉政公署的建立,以及1989年《贩毒(追讨得益)条例》、1994年《有组织罪案法案》、2000年《保护证人条例》、2006年《截取通讯及监察条例》④在新法实施的最初4个月中有301项授权被批准,209名卷入三合会组织以及盗窃、抢劫、贿赂的人员被逮捕(其中109人是之前的监控对象)。的颁布与之后对于涉及恐怖主义财产的措施,都是针对那些潜在的与警方勾结的有组织犯罪,以及那些可能与三合会有关的现存犯罪集团的。腐败为三合会的兴旺提供了土壤,但在诸如莱斯布里奇与李南雄(N.S.Lee)等学者们的关注以及受到大量质疑的情况下,区域性的政府腐败不再猖獗。没有了腐败的支持,三合会的发展便受到限制。在这样的背景下,腐败的官员与有组织犯罪集团寻求在更高风险的环境中发展,通过追求正当的业务、平和的市场以及失职的专业人员等助其一臂之力。

(三)社会变迁与取代

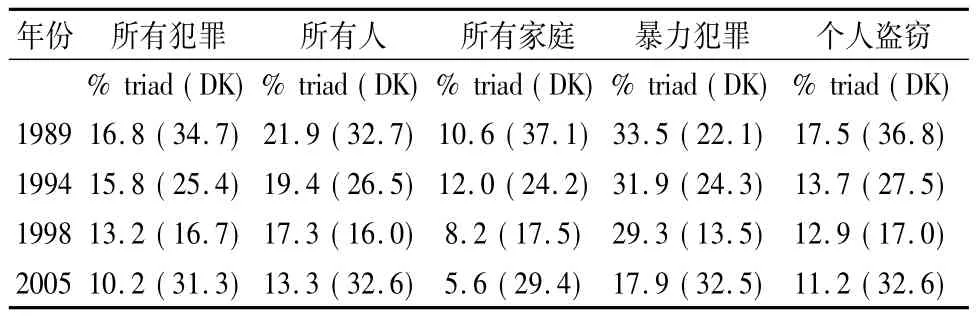

此外,警务改革与资金雄厚的高效反腐机构的成立⑤A.S.Huque,‘Organization Design and Effectiveness:A Study of Anti-Crime Organizations in Hong Kong’,International Journal of Public Administration,vol.18,no.4(1995),pp.639-57。促使香港成为亚洲最为健康的经济体(作为服务型的物流枢纽),并对暴力与贪腐起到了重大的影响,导致公众对三合会暴力性的容忍度不断降低。⑥Mitchell,Velvet Colonialism’s Legacy to Hong Kong 1967 and 1997,pp.32-3。虽然调查结果带有有一些主观性,但针对犯罪受害者的调查表明,与三合会有关的犯罪正呈现下降的趋势(见表1)。大众媒体中对于三合会文化的描述也更倾向于爱国、浪漫和更多现实主义。⑦D.Desser,‘Triads and Changing Times:The National Allegory of Hong Kong Cinema,1996-2000’,Quarterly Review of Film and Video,vol.26,no.2(2009),pp.179-93。根据2005年联合国的国际犯罪受害者调查表明,香港对于犯罪的恐惧处于各个城市中最低水平。⑧Van Dijk,van Kesteren and Smit,Criminal Victimisation in International Perspective:Key Findings from the 2004–2005 ICVS and EU ICS;only five percent of respondents felt unsafe or very unsafe walking at night。在20世纪90年代,包括与三合会活动有关的所有犯罪呈现下降的趋势。2005年对受害者的调查表明,即使是传统上与三合会相关的犯罪例如恐吓、伤害、袭击、敲诈、抢劫,也不再像1989年看上去与三合会有关。⑨例如,在2005年36%的恐吓犯罪受害人被认为与三合会有关,1989年这个比例为45%;2005年15%的伤害案件受害人被认为与三合会有关,1989年这个比例是37%,警方报告中有关严重伤害与攻击案件也显示了这样的趋势。(Hong Kong Crime and its Victims,1989,1994,1998,2005).see HKSAR Fight Crime Committee,Annual Report 2002;HKSAR Fight Crime Committee,Annual Report 2007,<www.sb.gov.hk/eng/pub/fcc/>[2009年5月11日访问]。但是香港的低税率制度以及发达的金融银行服务业,在缺乏对货币与外汇的管制的情况下,洗钱以及与大陆有关的逃税案件频频发生。①Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs,‘International Narcotics Control Strategy Report 2007:Country Reports:Hong Kong’,<www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2007/vol2/html/80887.htm>Accessed 3 April 2008。

表1 关于受害者认为涉及三合会犯罪的百分比统计

香港商业的衰退导致了非法服务及商品供给的瓦解,加上政府采取的针对性的措施,20世纪七八十年代的犯罪收益减少了,这使香港一些三合会关联活动不再盛行。由于1980年代中期中国内地的改革开放政策,商业活动的注意力转向了中国华南地区等新兴市场。②S.H.Lo,‘Cross-Border Organized Crime in Greater South China’,Transnational Organized Crime,vol.5,no.2(1999),pp.176-94。随着1997年之后自由快速通关制度的实施,大量的香港居民北上经商与购物。他们中的许多人希望能够获得类似于卖淫、盗版、假货、毒品等非法服务。③‘ Business:Mind Games;Counterfeit Goods in China’,The Economist,vol.385,no.8554(10 November 2007),p.102。例如,许多香港居民前往毗邻香港特别行政区的深圳经济特区,那里毒品的零售价低于香港的一半。④S.Lee,Youngsters Head North to Escape HK’s Drug Crackdown’,South China MorningPost,3 January 2007。1996年以来,香港及全球范围内海洛因需求的下降,与之相对应的是软性毒品的需求上升,这缩减了香港三合会以此牟利的空间。⑤HKSAR Fight Crime Committee,Annual Report,2006;The Fight Crime Committee,noted registered heroin users declined from 16,107 in 1996 to 9 734 in 2006 while other drug users increased from 3389 to 6310 cases;K.Joe-Laidler,‘The Rise of Club Drugs in a Heroin Society:The Case of Hong Kong’,Substance Use and Misuse,vol.40(2005),pp.1257-78。2009年氯胺酮与安非他命取代了海洛因曾经的地位,逐渐占据了年轻人吸毒的市场。而贩售海洛因更多地发生在街面而不是夜店,在那里,与三合会相关的犯罪团伙常常会为争抢地盘而发生冲突。⑥毒品犯罪的地点集中于街面与学校,超过一半的涉毒被逮捕者年龄小于21岁。Personal communication,DistrictRegional CommanderNewTerritories,27 July 2009。

深圳经济特区的发展吸引了数百万来自中国大陆各地的移民,他们中的许多是没有工作的。这使当地政府难以及时建立可靠的调节机制和有效地管理治安秩序。20世纪90年代,深圳的杀人案件数量快速上升。⑦X.Tan and K.Xue,‘The Thinking Concerning the Strengthening of Police Force under the New Situation’,in Shenzhen Political and Legal Year Book(Shenzhen SAZ,1997)(in Chinese);Zhong,Communities,Crime and Social Capital in Contemporary China,Chapter 7。许多新兴的市场经济并不能被法律保护,而是要靠贿赂与腐败来维持秩序。⑧S.H.Lo,‘Cross-Border Organized Crime in Greater South China’;Shieh,‘The Rise of Collective Corruption in China:the Xiamen Smuggling Case’;Xia,‘Assessing and Explaining the Resurgence of China’s Criminal Underworld’。2003年中国政府取消了进入深圳所需的通行证制度,同时废除了收容遣送制度。在那一年,杀人与伤害案件增长了三倍,绑架案件增长了75%。大量的香港游客成为了受害者。⑨例如,在深圳每月有约30名香港人被绑架。see Editorial,‘Soaring Crime Rate Dims Shenzhen’s Luster’,South China Morning Post,17 January 2004。而在获得更多资源支持之前,警方与法院也超负荷运转。⑩Crime rates peaked in 2003–2004,thereafter they declined in line with a surge in the apprehension and detention of offenders.See Zhong,Communities,Crime and Social Capital in Contemporary China,Chapter 7;Editorial,‘Soaring Crime Rate Dims Shenzhen’s Luster’。

中华人民共和国海关总署承认深圳成了毒品走私的主要口岸之一,⑪V.Cui,‘Shenzhen is Key Gateway for Illegal Drugs Trade’,South China Morning Post,10 May 2006。香港港口禁毒局指出,广东省被逮捕的涉毒嫌犯超过三分之一来自于香港。⑫B.Wong,‘High Rate of HK Party Drug Users Caught in Guangdong’,South China Morning Post,23 December 2003。三合会也参与麻黄碱的运输与安非他命的制造,以满足国内外市场的需求。⑬Z.L.Chen and K.C.Huang,‘Drug Problems in China:Recent Trends,Countermeasures,and Challenges’,International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,vol.51,no.1(2007),pp.98-109。中国公安部禁毒局副局长称香港犯罪集团指导了大陆的犯罪团伙与毒品制造运输:“香港的毒贩更有经验,他们有更多的资金进行非法活动……。他们是毒品运输活动的组织者和领导者。”①Frederic Dannen,‘Partners in Crime:China Bonds with Hong Kong’s Underworld’,The New Republic,14 and 21 July 1997,pp.20,21。

尽管广东公安与香港警方的跨境合作已经增加,但在深圳,包括本地黑社会以及与三合会相关的活动在内的犯罪问题仍在恶化。②Xie,Hu and Zhou,‘Reflections on Cracking Down on Drug Crime in Guangzhou 2003’;Xia,‘Organizational Formations of Organised Crime in China’,p.13。深圳的犯罪问题越来越严重,甚至发生了数名警务人员为实施非法场所经营的三合会提供保护的事,例如,罗湖口岸的前公安局长接受了那些主要为香港人提供娱乐的卡拉OK会所、卖淫场所等的老板提供的数百万人民币而被处理,同时她还收受了那些寻求晋升的下属的贿赂。③C.Y.Cw,‘Fohormer Shenzhen Police Chief to Face Prosecution’,South China Morning Post,7 December 2004。为此,一名高级警官不得不出来道歉。相当数量的香港居民参与到涉及香港—深圳毒品运输的犯罪集团,同时三合会有能力拓展深圳本地犯罪团伙的犯罪网络,并在整个中国范围内寻求犯罪机会。④X.F.Zhang,‘Organised Crime in Mainland China and its Counter-Measures Against Cross-Border Organised Crime’,in Broadhurst(ed.),Bridging the Gap,pp.249-53。根据犯罪学中的“学习理论”,深圳成为三合会犯罪活动最先影响的主要区域,它也缺乏有针对性的执法体系,无法应对已形成的非法服务需求及这些需求导致的问题。⑤Xia,‘Assessing and Explaining the Resurgence of China’s Criminal Underworld’;Xia,‘Organizational Formations of Organised Crime in China’。

联合国在中国四个城市(香港、深圳、上海和西安)进行了一项有关犯罪率的受害人调查显示:针对商业活动犯罪率最高的是深圳,⑥R.Broadhurst,K.W.Lee,and J.Bacon-Shone,‘UN International Crime Against Business Survey(UNICBS):Preliminary Results for Four Cities in PR China’,20th Annual Conference of the ANZSOC,23-27 September 2007,Adelaide。深圳贪污受贿案件的犯罪率是香港的2.5倍。在深圳,有58%的受访者认为,犯罪与治安问题对商业有较高的影响,在香港只有37%。对于敲诈勒索这一典型的三合会相关犯罪,深圳(3.1%)与香港(3.3%)相近。但是对于贪污贿赂犯罪率,深圳(9.1%)则要高于香港(2.7%)。香港的敲诈勒索案件仅仅包括小型零售业,深圳则范围更广,涵盖了中等规模的企业。

虽然我们对于当下三合会相关犯罪缺乏可靠、独立的测量,但是从20世纪90年代起,涉及商业的相关罪行正从有针对体系的香港向华南地区转移。这种转移过程也被称为是某种形式的犯罪迁移(或者称为犯罪殖民化)⑦F.Varese,‘How Mafia’s Migrate:The Case of the‘Ndrangheta in Northern Italy’,Law and Society,vol.40,no.2 (2006),pp.411-44。。

七、结论

在1994年实施《有组织罪案法案》之前,对三合会的分层结构假设使得大部分的执法机关资源被用来抑制三合会亚文化,但同时也阻碍了执法机关将三合会视为企业进行有效打击。本文使用了三合会组织及其成员实施的命案案例来解释犯罪团体和协助集团犯罪的辅助因素之间的联系。我们旨在了解三合会的黑社会本质及其固定的犯罪交往模式,同时也希望了解它们为地下资本服务时暴露出的社会危害性。暴力对于三合会或其他“黑社会”在整个中国范围内和国际非法市场中的逐利扩张中起到重要作用。这些非法市场就像中国的成语——“漏网之鱼”所描述的,⑧Mei,‘China’s Social Transition and Organized Crime’,p.212.许多学者不认为中国存在黑社会。过去被证明普遍存在于腐败盛行、政府低效或与地下经济勾结的环境中。也有些相对较新的领域被涉及,比如盗版、废物处理、网络赌博或诈骗、走私(包括外来珍稀动物和产品)、售假、逃税以及洗钱犯罪,这里的洗钱是国际通行定义与本土实践相结合而演变形成的。⑨Z.P.Sham,‘Money Laundering Laws and Regulations:China and Hong Kong’,Journal of Money Laundering Control,vol.9,no.4(2006),pp.379-400;P.He,‘Money Laundering a True Problem in China?’,International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,vol.50,no.1(2006),pp.101-6。

随着廉政公署在20世纪70年代的成立,以及20世纪90年代《有组织罪案法案》及配套法案的颁布,执法机关对有组织犯罪采取了统一的针对性措施,结束了两者之间的共生关系。执法机关持续抑制有组织犯罪亚文化,这使得他们的措施更隐蔽与灵活。我们需要更多的研究来探究与阐明《有组织罪案法案》执行策略带来的影响,包括加重处罚的作用、三合会形态的改变等。对三合会的外在表现仍然是值得注意的,它们的成员以穿着西装代替了刺青,更多的进行金融活动而不是敲诈勒索。①A trend also noted by Hill,‘The changing face of the Yakuza’。不过,我们对于三合会的研究缺乏诸如美国与意大利黑手党那样的相关自传、特别委员会的记录以及前三合会成员的证言,等等。②Paoli,‘The Paradoxes of Organized Crime’;see however,the judicial reminisces of Liu,Hong Kong Triad Societies:Before and After 1997;and Yu,The Structure and Subculture of Triad Societies in Hong Kong,with respect to recollections of incarcerated triad。因此我们对当代黑社会研究的关键部分除却少许外仍然是晦涩的,除非综合广泛的证据,我们的推测还称不上清晰。

需要通过加大资产没收以及加重处罚达到抑制犯罪的目的。③Jacobs,Freil and Radick,Gotham Unbound。对此,我们必须时刻保持高度的警惕。中国政府的努力是至关重要的,我们需要严格依据《中华人民共和国刑法》并且坚定不移地按照中国共产党党内纪律处分机制,打击一切腐败以及有组织犯罪。同时要通过党的各级政法委员会的监管,并考虑到全球化带来的影响。④G.Jin,2004,‘Organizations of a Secret Society Nature and the Characteristics of the Crime They Commit:A Survey Based on 32 Cases of a Secret Society Nature’,Journal of Chinese People’s PublicSecurityUniversity,vol.112,no.6(2004),pp.68-88.The existence of secret societies or“gangs with the nature of a secret society”continues to be a source of ideological debate;see Xie and Wang,‘Research on Organized Crime:Ten-Year Review,Evaluation and Prospect’。只有内地缩减腐败犯罪的规模,香港试图抑制黑社会的对策才能获得更大的成功。

华南地区经济的快速增长使得深圳或其他地方的非法市场更具有竞争力,从而缩减了香港非法市场的盈利能力。这样新兴的资本市场为三合会及其他非法企业提供了生存的土壤,三合会像其他的企业一样北上内地寻求更安全与更容易获取利益的机会。近来香港的商业特别是制造业与广东相比处于衰落的趋势,之前位于新界“边境禁区”的土地开发所带来的不断增长的利益可能为本地犯罪集团带来新的机遇,而香港与大陆两岸的黑社会与三合会势力对非法服务与商品的需求正在不断膨胀。针对三合会以及严重犯罪的打击任务比以前任何时候都要严峻,这需要整个中国公共安全机构的共同努力。

(责任编辑:张 超)

The Transformation of Triad‘Dark Societies’in Hong Kong: The Impact of Law Enforcement,Socio-Economic and Political Change(Ⅱ)

Roderic Broadhurst and Lee King Wa

Late colonial and post-colonial attempts to suppress triad societies have occurred in the context of modernisation and socio-economic and political change in Hong Kong.Anti-corruption efforts,improved enforcement,a focus on illicit entrepreneurs and tainted wealth have contributed to a decrease in public tolerance of triads and greater confidence in police.The scale,form,visibility and activities of triad societies have also changed with recent declines in triad-related lethal violence and membership activity.Following market reforms,rapid economic development in the People’s Republic of China,notably in the Shenzhen Special Economic Zone,offered attractive illicit opportunities that encouraged triad-related commercial vice enterprises away from Hong Kong.

the return of Hong Kong;underword;triad dark societies in Hong Kong;organized crime;social change

D616

A

1008-2433(2016)01-0067-08

2015-09-25

罗德里克·布罗德赫斯特(Roderic Broadhurst),中文名为博汉仕,澳大利亚国立大学教授,任职于澳大利亚国立大学亚太研究院,法规、司法和外交学群,澳大利亚研究理事会管理与安全研究中心;李劲华(Lee King Wa),香港中文大学社会系讲师。

*作者非常感谢已故的叶包福(Peter Ip Pau-Fuk)先生以及香港打击三合会的警官,感谢他们慷慨地给予宝贵时间与专业知识。同时,我们感谢澳大利亚犯罪委员会提供的非法毒品贸易相关背景知识。对于医生(玛丽医院法庭科学)马宣立(Phillip Beh)博士就香港杀人案件近期趋势提供的意见与协助也表示不胜感激。此外,我们感谢Peter Grabosky,James Jacobs,Thierry Bouhours,K.C.Wong,Lena Zhong,John McFarlane,Peter Hunt,David Levin,Julie Ayling,Alistair Milroy,and T.Wing Lo,感谢他们对于初稿提出的宝贵意见。

李伟明(1980—),男,安徽定远人,上海公安高等专科学校讲师;吴杰丽(1987—),女,浙江温岭人,上海公安高等专科学校讲师。