中国农村劳动力的迁移决策及其对工资的影响——基于RUMiC农村住户追踪调查数据的实证分析

兰巧珍(上海财经大学财经研究所,上海 200433)

中国农村劳动力的迁移决策及其对工资的影响——基于RUMiC农村住户追踪调查数据的实证分析

兰巧珍

(上海财经大学财经研究所,上海200433)

摘要:基于2008年和2009年中国城乡劳动力流动调查(RUMiC)的农村住户追踪调查数据,从个体特征、家庭特征、社会网络和社区地域信息四层面探讨农村劳动力的迁移决策,研究发现,年龄、性别和子女数量等因素显著影响迁移决策。其中,年龄对迁移决策的影响呈倒U型,男性和子女数量少的个体倾向于外出。在此基础上,尝试探讨“留乡-外出-返乡”动态的迁移决策差异。值得注意的是,性别、培训情况和父母的健康对于农民的“返乡”决策具有显著影响。在控制个体特征、就业特征等因素的基础上,利用Heckman两步法分别克服“迁移决策偏差”和“就业机会偏差”等样本选择性偏差后,进一步研究发现农村劳动力的迁移决策对工资水平具有显著促进作用。

关键词:农村劳动力;迁移决策;工资;样本选择性偏差

一、引言

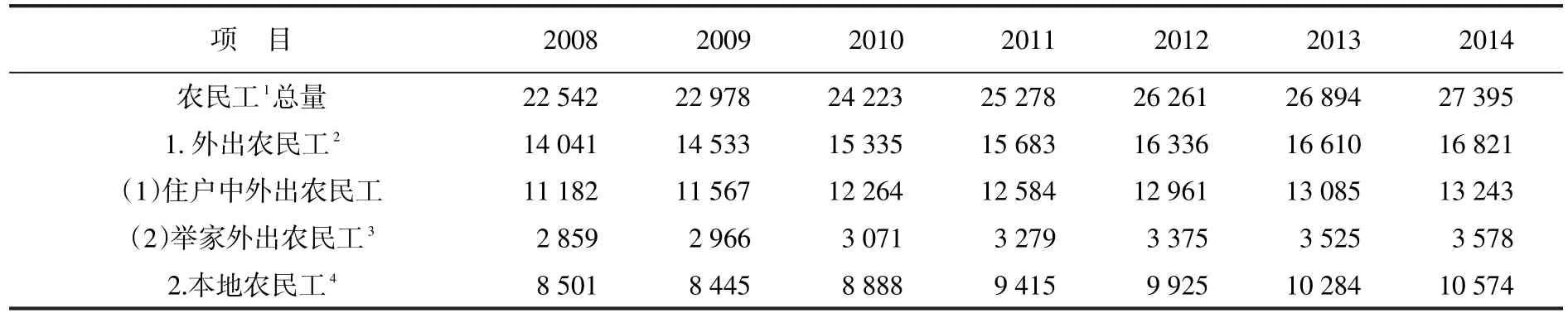

农民工是我国改革开放、工业化和城镇化进程中涌现的一支新型劳动大军。根据国家统计局公布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2014年全国农民工总量为27 395万人,比上年增长1.9%(见表1)。农民工人均月收入为2 864元,比上年增加255元,增长9.8%。在当前社会经济制度环境下,农村劳动力外出或选择在家乡就业的原因是什么,影响农村劳动力的迁移决策的因素有哪些,迁移决策能否提高农村劳动力工资水平,对这些问题的解答将有助于理解农村劳动力的迁移决策、引导其迁移行为、保障其工资水平与生活质量,促进我国劳动力市场的协同管理和城乡经济协调发展。

美国著名人口学家Massey(1990)提出人口迁移是一个高度多元化、碎片化的领域,从四个维度分析该领域的基本分歧——迁移应该如何研究、模型化和概念化。一是迁移的时间层面:共时性(Lewis,1954;Todaro,1969)或者历时性(Petras,1981;Morawska,1990),即迁移能否抽象为一定历史阶段的行为过程,并依据特定阶段的社会经济条件构建迁移理论体系;二是迁移行为的根本动因属于个体行为(David,1974;DeJond等,1981)还是结构因素,如特定社会经济转型下财富或机会的不平等(Fligstein,1981;Portes等,1981;Morawska,1990);三是合适的迁移分析层次(或基本分析单元)是个人(Todaro,1980;Yap,1977)、家庭(Stark,1984;Taylor,1986;Massey等,1987)或宏观层面(Greenwood,1981);四是研究的重点在迁移的原因(Borts等,1964)还是迁移的影响(Mines,1981;Massey等,1987),亦或是一种双向因果关系(Chalmers等,1985)。

表1 2008~2014年我国农民工规模的构成及变化趋势 (万人)

在迁移决策影响因素的实证研究中,部分学者从单个或部分因素分析,如(预期)城乡收入差距(Harris等,1970;朱农,2002;王格玮,2004)、迁移距离(王格玮,2004)、年龄(章铮,2006;Lee Sanglim,2010)、教育(赵耀辉,1997;邢春冰等,2013;李富强等,2014)、子女年龄(Ritchey,1976)、文化因素(Reagan等,2000)、迁移经验(Massey,1987)、社会资本(Massey等,1987;胡必亮,2004)或户籍制度(陈金永等,2004;和丕禅,2004;孙文凯等,2011)等。Massey (1990)提出在一定社会经济发展水平下,必须将个人、家庭和社区因素纳入统计模型探讨迁移决策行为。近年来,许多学者(庞丽华,2001;吴秀敏等,2005;宁光杰,2012;王子成等,2013)从个体特征、家庭特征、社区(或村庄)特征、社会网络或务工特征等多个层次综合探讨农民工的迁移决策。20世纪60~70年代,研究者多采用古典线性回归模型分析各地区经济和地理因素对移民量的影响(Greenwood,1975)。该方法将地区间的移民量或各地的净移民量作为因变量,这实际上是一个加总宏观计量模型,缺乏微观基础,未考虑个人的异质性问题(Niedercorn等,1969)和内生性问题(Barro等,1995),因而难以有效估计人口特征等因素对迁移决策影响。作为一种有限选择的迁移行为,学者逐渐采取非线性概率模型,包括Probit模型、Logit模型(庞丽华,2001)、MNL模型(Mc⁃Fadden,1973)和NL模型(McFadden,1981;Knapp等,2001)等。综上,本文将分别采用Probit模型和Logit模型从个体、家庭、社会网络和社区特征四个层面综合探讨农村劳动力迁移决策。

学者关于“迁移决策对工资的影响”的探讨始终未形成一致的看法。部分学者,如Golley等(2011)和宁光杰(2012)在控制年龄、受教育程度、健康状况等个体特征和工作经验、单位规模等就业特征后发现,外出者的工资明显高于在家乡从事非农产业的劳动者。Ernesto等(2011)在关于收入差距研究中发现,外出者为反向选择,而留守者为正向选择。Lalonde(1986)和Xing(2010)则强调“迁移决策对工资水平的影响”这一问题的非实验评估取决于迁移决策过程和工资决定模型的设定。其中,Xing(2010)利用构造反事实收入分布的方法发现,永久迁移提高工资水平,而临时移民对于农村收入水平并没有显著影响。为有效估计农村劳动力的迁移决策对于工资水平的影响,本文将深入分析农村劳动力阶段性的样本选择性偏差。一方面,迁移决策的不同阶段均面临群体的选择性问题(王子成等,2013)。移民是一个来自输出地人员的选择性群体(Chiswick,1978;Borjas等,1996;Reagan等,2000)。同样,回流者也是一个相对于外迁者的选择子样本,而回流移民的再迁移决策也是在一个特定的选择性群体中做出。如果迁移决策方程和工资方程中的不可观测因素相关时,一步最小二乘回归法无法获得一致的估计量。例如,如果工资方程和迁移决策方程的不可观察因素呈负相关,即使在已控制可观测因素的模型中,个体倾向于获得相对低的工资,即最小二乘回归结果将低估培训的影响。另一方面,样本中只有受雇佣个体才能观测到工资水平,即数据的可得性受与因变量取值相关的抽样过程影响。以上两种样本选择性偏差可分别概括为“迁移决策偏差”和“就业机会偏差”。目前克服样本选择性偏差的具体方法有Heckman两步法(Heckman,1976、1979;宁光杰,2012)、半参数多部门样本选择模型(邢春冰等,2013)、实验方法、DID方法和匹配方法(McKenzie等,2010)等。其中,Heckman(1979)验证如果工资方程和选择方程中的误差项是正态同方差分布,其条件期望正比于参与方程中误差项的条件期望,则Heckman两步法可有效解决样本选择性偏差。该方法的具体步骤是:第一步通过Probit模型估计迁移决策的影响因素,通过反Mills比率(即lambda系数)判断是否存在选择偏差,第二步估计工资水平的影响因素(宁光杰,2012)。

本文以中国城乡劳动力流动调查①中国城乡劳动力流动调查(RUMiC)包含三个部分:城镇住户调查、农村住户调查和农民工调查。由澳大利亚国立大学、昆士兰大学和北京师范大学等学校的一批学者联合发起,从澳大利亚研究委员会、澳大利亚国际发展署、福特基金会、劳动研究所以及中国社会科学院获得基金资助。(Rural-Urban Migration in China,简称RUMiC)的农村住户追踪调查数据为基础,考虑个体、家庭、社会网络和社区四层面因素对农村劳动力迁移决策的影响。利用Heckman两步法克服样本选择性偏差,研究迁移决策对农村劳动力工资水平的影响。

二、数据说明与模型设定

本文使用数据来自2008年和2009年RUMiC农村住户追踪调查,其样本抽取以及入户访谈由国家统计局依据年度农村住户调查设计,在我国劳动力流动数量最大的9个省份进行,包括河北、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、广东、重庆和四川,涵盖82个县、800个村庄、约8 000个家庭户。农村住户调查问卷包含详细的家庭成员人口统计学特征、教育及培训情况、就业经历、子女教育、家庭社会关系及生活事件等信息。

迁移行为(或决策)主体的界定是首要问题。古典迁移理论假定迁移是以个人为行为主体,追求收益最大化的理性行为(Lee,1966;Harris等,1970;Ritchey,1976)。20世纪80年代兴起的新迁移经济学则强调以家庭作为行为主体,根据收入最大化和风险最小化原则做出迁移决策(Stark等,1982;Stark等,1985)。当面临迁移成本和制度性限制的双重压力时,我国农村人口外迁大多采取个人迁出的方式(蔡昉,1997;吴兴陆,2005)。但随着农民工迁移群体和迁移范围的扩大以及户籍制度改革的有效推进,农民工结构逐渐从男劳动力外出“独闯”转为夫妻二人同时外出务工以及携子女流动的形式,迁移的家庭化趋势日趋明显(韩俊等,2009;周皓,2004;洪小良,2007)。然而,举家迁移概念②家庭迁移的指标设定主要包括“一家人集体迁移”(周皓,2004)、“出现追随先行迁移者的第二个及更多家庭成员的后继迁移”(洪小良,2007)、“至少包含夫妻二人共同迁移”(张玉洁等,2006)、“户主或户主配偶至少有一人外出打工”(袁霓,2008)等。较为直观形象,但其外延不明确(洪小良,2007;邵岑等,2012)且缺乏有效的统计数据。因而本文主要讨论农村劳动力的个体迁移决策及其对工资的影响,其中农村劳动力定义为16~60岁有劳动能力且从事工资性工作、务农、自我经营、家庭帮工或者失业的农村户籍人口。

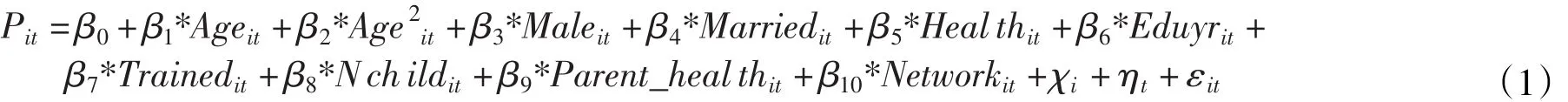

基于以户主及其配偶为样本的非平衡面板数据,将从个体特征、家庭特征、社会网络和地域信息等多层次因素对农村住户的迁移决策进行实证研究,具体计量模型设定见式(1):

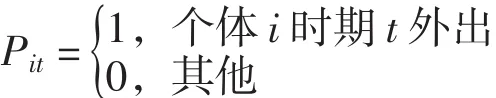

其中,i表示第i个个体,t表示年份(t=2008或2009)。Pit代表迁移决策的虚拟变量,具体而言,对于“留乡-外出”二元迁移决策,

对于“留乡-外出-返乡”多元迁移决策,

其中,“外出”定义为在去年由于工作原因离开本县至少3个月,而曾外出工作但去年并未因工作离开本县3个月或3个月以上的农村劳动力被定义为返乡者(返乡的具体时间未知)。公式(1)中各变量的具体定义见表2,另外需补充说明以下几点:Marriedit是婚姻状况的虚拟变量,若个体i在时期t已婚、同居或再婚,则Marriedit=1,;否则Marriedit=0。Healthit是健康状况的代理变量,依据被调查者实际的身高体重比(Body Mass Index,简称BMI)构建所得。数据中包含被调查者对于自身健康状况的主观评价数据,考虑到被调查者的主观评价误差较大或者隐瞒信息与数据统计误差的可能性,选择客观健康状况虚拟变量。参数β0是截距项,β1-β10均为待估计参数,χi表示以被调查者所在县城为代理变量的地区固定效应,ηt表示时间固定效应,εit为误差项。

在控制农村劳动力的个体特征和就业特征的基础上,分析迁移决策对农村劳动力非农工作工资水平的影响。具体模型设定见式(2):

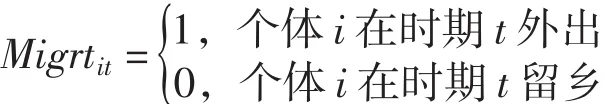

其中,ln(wage)it表示平均月工资的对数,就业信息(包括工资、每周工作小时数、工作经验、行业部门和单位规模等)均是被调查者当前或回到家乡前的非农就业信息。参数β0-β10、χi、ηt和εit的含义与公式(1)设定相同,δj(j=1,2,···,27)是待估计参数。α是迁移决策的待估计系数,Migrtit是“留乡-外出”迁移决策的二元虚拟变量

公式(2)中各变量的具体定义见表2,另外需补充说明以下几点:Experienceit表示从事与当前或回到家乡前所从事的非农工作相同行业部门的时间,作为工作经验的代理变量。Indjit是代表行业部门的虚拟变量,下标j表示不同的行业部门,比如:j=1代表农、林、牧、渔业③行业代码具体如下:1.农、林、牧、渔业;2.采矿业;3.制造业;4.电力、热力、燃气及水生产和供应业;5.建筑业;6.交通运输、仓储和邮政业;7.信息传输、软件和信息技术服务业;8.批发零售业;9.住宿和餐饮业;10.银行业;11.安全活动;12.保险业;13.房地产业;14.法律;15.商业租赁和商业服务类;16.其他租赁和商业服务类;17.科学研究和技术服务业;18.水利管理业;19.社会中介服务业;20.旅游服务业;21.其他服务业;22.教育;23.健康;24.社会保障;25.新闻媒体业;26.娱乐业;27.公共管理和社会组织。。

其他行业类型虚拟变量采取类似设定。

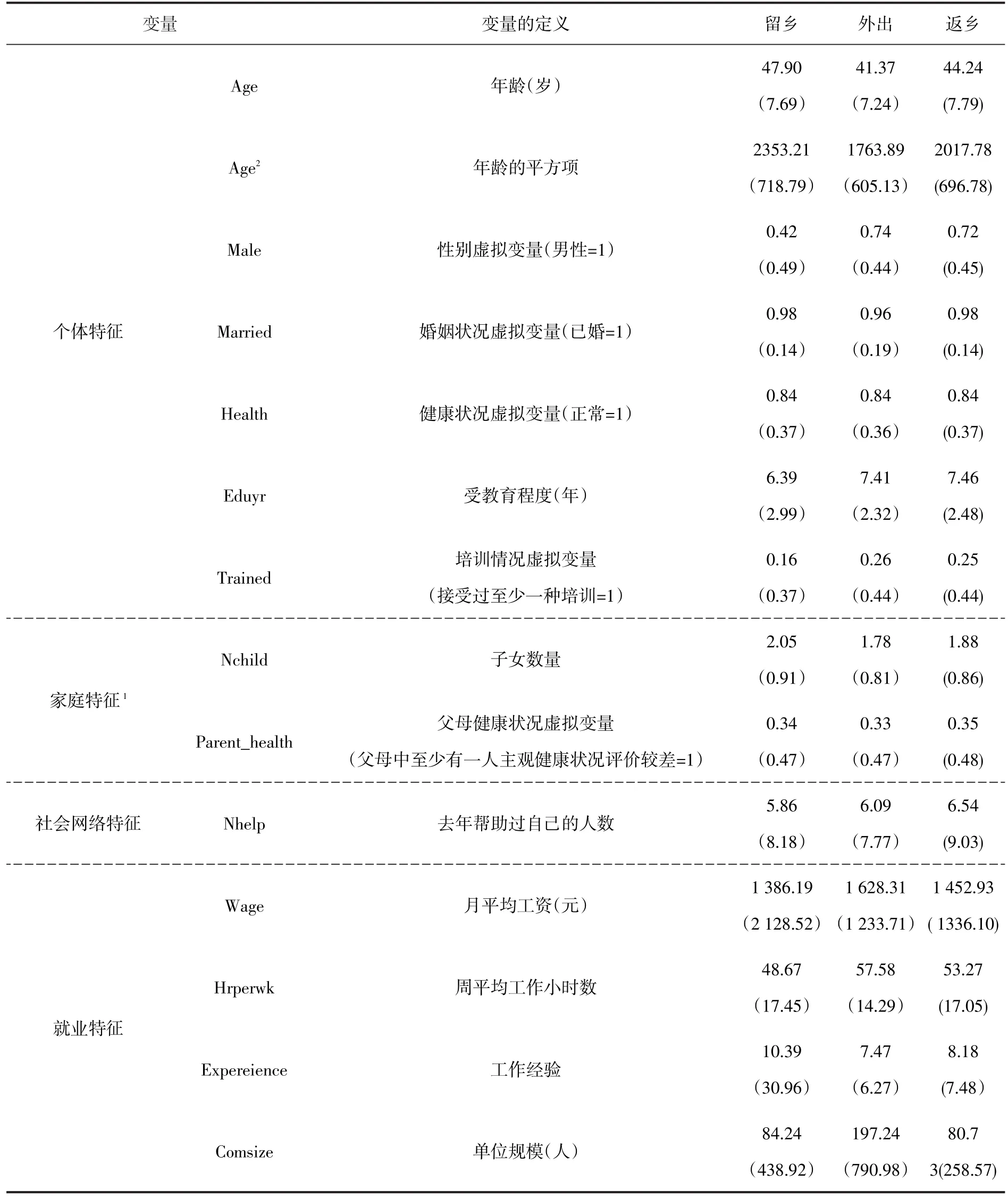

式(1)和式(2)中所有变量的描述性统计见表2。

表2 变量的描述性统计

续表

根据表2的描述性统计结果可知,被调查者普遍年龄偏大(平均年龄超过40岁),已婚且健康状况良好。其中,外出迁移群体较年轻,平均比留乡群体小6岁;外出和返乡群体当中男性比例均高于70%,留乡者中男性仅占43%。迁移和返乡群体的受教育程度和培训情况明显高于留乡者,这在一定程度上说明迁移决策过程中样本选择性偏差问题存在的可能性。就家庭特征而言,农村劳动力的子女数量约为2个,其中留乡群体的子女数量均值最高,为2.05;不同迁移决策群体中,父母健康状况主观评价较差的比例均达到30%以上。本文选取去年帮助过自己的人数作为社会网络代理变量,其中,返乡群体中去年帮助过自己的人数低于外出迁移群体和留乡者,这在一定程度上反映了迁移经验对于社会网络拓展的积极作用,也体现中国是一个“关系型社会”(Hwang,1987;Bian,1997;章元等,2009)。从就业特征信息来看,外出者群体的平均月工资明显高于其他迁移决策群体,且数据波动性较小;外出者群体的每周平均工作小时数最高、工作经验最少,且就业单位规模约为非外出者的一倍。本文数据统计描述与国家统计局2014年公布的农民工基本特征大体相同,即“六成以上为男性农民工、平均年龄上升至38.3岁以及其就业行业集中制造业、建筑业和批发零售业”。

三、实证结果与分析

(一)农村劳动力的迁移决策

1.“留乡-外出”二元迁移决策

迁移行为属于一次性的离散流动(Murphy,1999;Kirdar,2004;Dustmann等,2007;王德文,2008),还是交互性的动态模式(Bellemare,2007;Constant等,2011),古典迁移理论的基本假定之一是迁移决策属于一次性的个体理性行为。韩俊等(2009)利用国务院发展研究中心课题组2006年和2007年全国调研数据分析发现,我国人口流动由改革开放之初以在原籍务农为主、农闲时节外出务工的季节性流动,转变为以外出务工为主、以务工为主要收入来源的全年性、多年性流动。宁光杰(2012)利用2008年中国城乡劳动力流动调查数据研究发现,农村劳动力流动市场伴随着返回迁移(即迁移一段时间后又回到家乡)和重复迁移(不断变化就业地域)现象,这可能源于我国户籍制度、农村土地制度、城市社会身份认同等制约因素的存在。农村劳动力“留乡-外出”二元迁移决策的回归结果(见表3)。

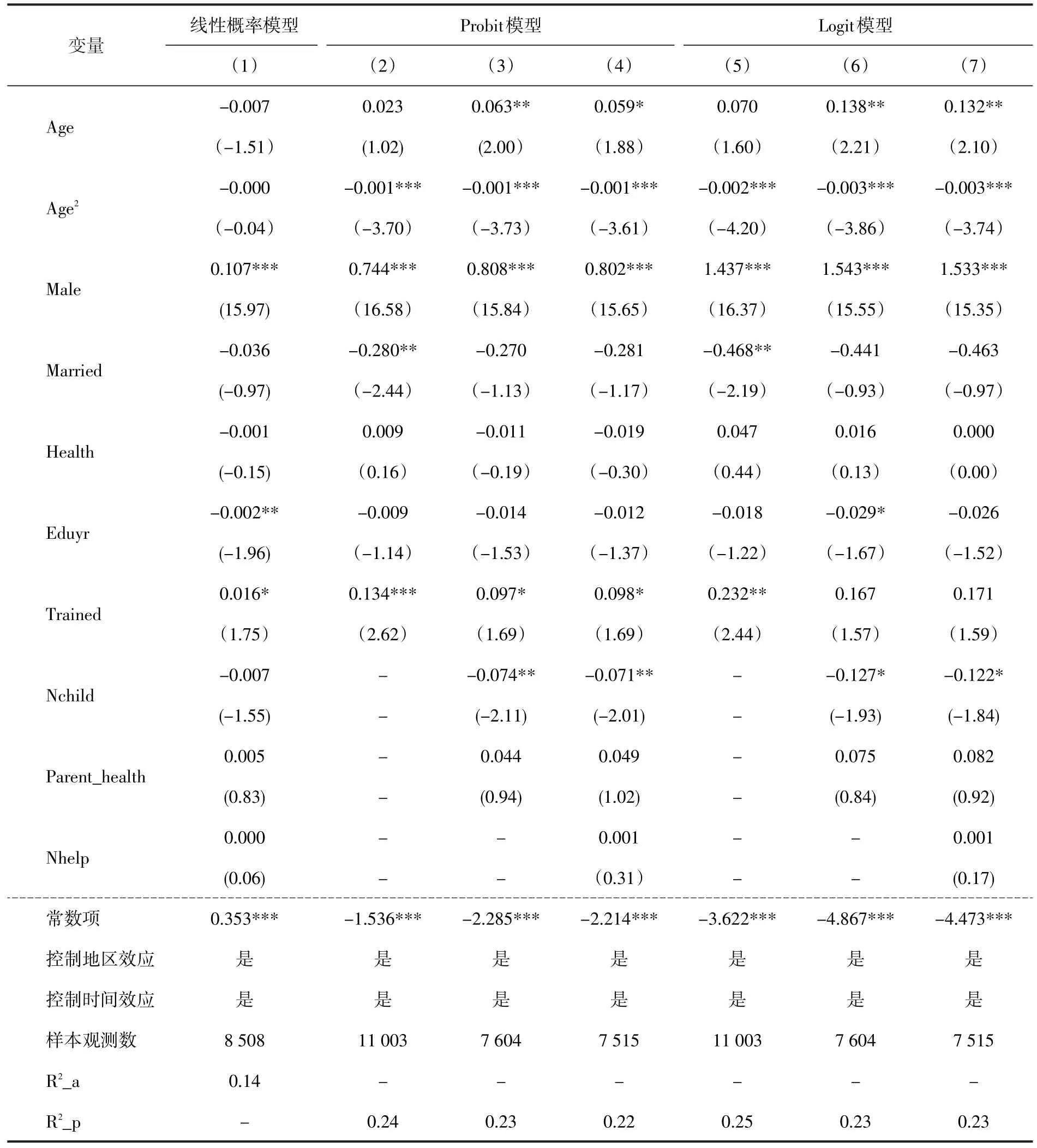

表3 “留乡-外出”二元迁移决策的估计结果

列(1)是线性概率模型的回归结果,列(2~4)是在Probit模型下逐步加入农村劳动力的个体特征、家庭特征和社会网络特征作为解释变量的回归结果,列(5~7)是在Logit模型下逐步加入农村劳动力的个体特征、家庭特征和社会网络特征作为解释变量的回归结果。所有回归结果均为控制地区效应和时间效应后异方差稳健性回归结果。列(1)作为线性概率模型的回归结果,其系数表示在固定回归中其他变量的情况下,自变量变化一个单位引起的概率预测值变化估计。其中,男性劳动力选择迁移的概率比女性高10.7个百分点,在1%显著性水平下统计显著。男性劳动力,作为中国传统的“家庭支柱”地位及其独特的性别特征,具备更多责任和勇气外出工作;另外,农村女性常常留乡承担抚育子女和照顾长辈的责任。受教育年限的系数显著为负,表明迁移概率随着农村劳动者的受教育程度的增长而减小,在一定程度上说明,外出务工者为反向选择。原因可能在于本地教育收益率更高、收入差距更大(Borjas,1987),也可能因为年轻和高学历的劳动力已经外出,留守者多是中老年劳动者(样本的平均年龄超过40岁)且平均受教育年限约为7年,学历对迁移的作用被弱化。这与一些学者的研究结果相悖,即高学历者倾向于外出打工(盛来运,2007;Xing,2010)或教育对迁移概率没有显著影响(Hare,1999)。另外,培训经历的系数在10%显著水平上统计显著为0.016。家庭特征和社会网络因素对于迁移概率均没有显著影响,一方面可能是因为家庭对于迁移决策影响矛盾——较大的家庭负担激励家庭成员外出务工,但情感的关切与乡土情结使之倾向于留乡;另一方面可能是因为农村劳动力的社会网络主要是基于同乡或同宗族的情感血脉维系,但数据中并没有更适合的社会网络代理变量替代“去年帮助过自己的人数”这一变量。

线性概率模型采用线性关系设定,使迁移决策的概率可能小于0或大于1,因而本文采取两种基本非线性概率模型,即Probit和Logit回归模型。两个非线性模型估计得到类似的结果,且根据R2_p(该指标的含义类似于线性概率模型中的拟合优度R2)数值发现,非线性回归模型的拟合程度明显优于线性概率模型。与列(1)不同的是,列(4)和列(7)中的年龄与外出迁移决策呈现1%显著水平上的“倒U型”关系,且家庭特征中子女数量至少在10%显著水平上显著为负。原因在于在一定年龄段中,健康人力资本随着年龄的增长而下降,且当前农民工用工结构呈青年型趋势;子女数量的增加提高抚育子女的责任,从而降低外出概率。为有效了解各解释变量对于迁移概率的具体影响程度,本文采取除特定变量以外的所有回归变量均取样本均值的“平均”农村劳动力观察不同因素对于迁移概率的影响(见表4)。除年龄以外所有解释变量的系数符号与线性概率模型估计基本一致。其中的原因可能是由于样本的平均年龄大于40岁,而非线性模型估计的年龄与迁移决策关系的转折点大致为30岁,且线性概率模型本身由于线性关系的设定存在估计偏误。当控制其他因素不变的情况下,性别对于迁移决策的边际效应最大,将近10%。

表4 “留乡-外出”二元迁移决策的边际效应估计结果

2.“留乡-外出-返乡”多元迁移决策

蔡昉(2001)提出中国劳动力流动是一个既有流出又有回流的过程,或被称为“钟摆现象”(周大鸣,2005)。具体而言,农民工经历一段时间的外出后,由于城市的“推力”、农村的“拉力”(石智雷等,2013)或“生命周期效应”(Pickles等,1991;章铮,2006)而选择返乡。因此,本文利用多项Logit模型和多项Probit模型研究“留乡-外出-返乡”动态迁移决策的影响因素,回归结果见表5。

列(1)~(6)是在多项Logit模型下控制地区效应和时间效应,逐步加入农村劳动力的个体特征、家庭特征和社会网络特征作为解释变量的异方差稳健性回归结果,其中前三列是外出决策群体的估计结果,后三列是返乡决策群体的估计结果。列(7)~(8)是多项Probit模型下相应的回归结果,地区效应的控制通过控制农村劳动力来源省份实现。外出决策群体的回归结果与“留乡-外出”二元迁移决策的回归结果类似,年龄呈显著的“倒U型”关系,男性和接受过培训的农村劳动力明显偏好外出。在多项Probit模型中,受教育程度的系数依然为负数,并在1%显著水平上统计显著。相对比较,男性、接受过培训或者父母健康状况欠佳的农民工显著倾向于返乡。由于我国城乡二元户籍制度和农村土地制度的约束,农民工最终倾向于返乡,而接受过培训的男性劳动力更容易获取就业机会、掌握工作技能且积累一定资金,然后返乡自主创业或在家乡就业。另外,由于样本中被调查者的平均年龄超过40岁,为践行孝道,农民工倾向返乡照顾年迈体弱的父母。

(二)迁移决策对工资水平的影响

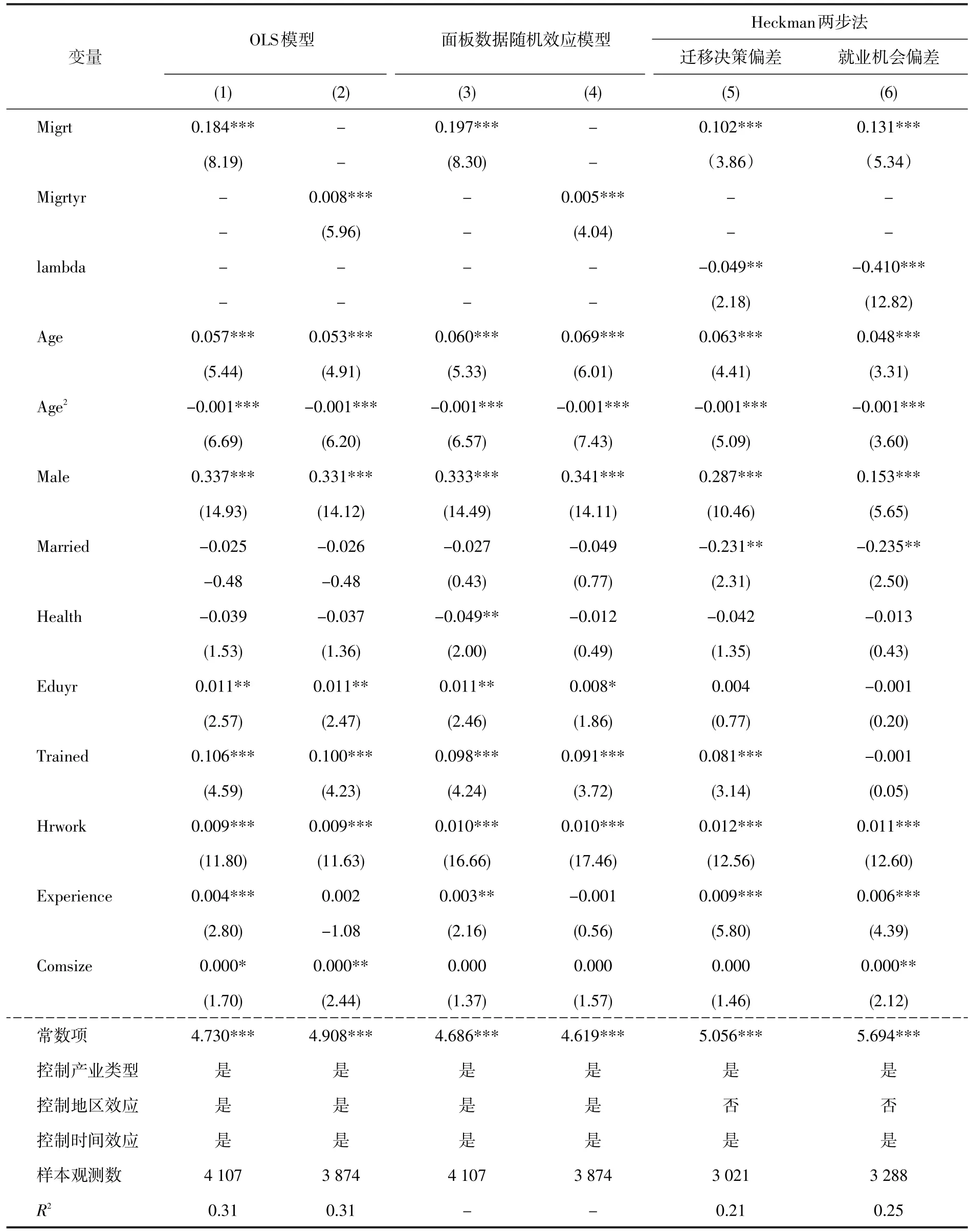

在控制个体特征、就业特征基础上,研究农村劳动力迁移决策对工资水平的影响,具体回归结果见表6。

列(1)和(2)分别是在OLS模型中以“留乡-外出”迁移决策的虚拟变量和迁移经验作为迁移决策代理变量的回归结果,列(3)和(4)是相应的面板数据随机效应回归结果,列(5)和(6)分别是考虑“迁移决策偏差”和“就业机会偏差”的Heckman两步法回归结果。其中迁移经验(Migrtyr)由“第一次外出迁移的年份”这一问题的答案计算所得,未曾外出者记为0。在OLS回归模型中,迁移决策在1%显著水平上对于工资水平存在显著的正相关关系。其中的原因可能在于迁入地为农民工提供较多的就业机会,使农民工的就业选择弹性较大,以及通过“学习效应”和职业培训等途径提高个人人力资本,从而提高工资水平。通过Hausman检验,选择面板数据随机效应模型,其回归结果与OLS回归结果基本一致。在研究迁移决策对于农村劳动力工资水平的影响机制时,以上回归估计结果均可能由于样本选择性偏差的存在而产生偏差。一方面,劳动者在不同城市间并非随机分布,外出群体可能存在一些不可观测因素且不同于留乡群体,这种因素很可能影响迁移决策,进而影响工资水平;另一方面,样本中只有受雇佣群体才能观测到工资水平,即数据的可得性受到与因变量取值相关的抽样过程影响。本文将这两种样本选择性偏差概括为“迁移决策偏差”和“就业机会偏差”。列(5)和(6)回归结果中lambda的系数分别在5%和1%显著水平上统计显著,说明农村劳动力面临“两阶段选择”,即农村劳动力决定是否外出寻找就业机会;劳动者由相应的劳动力市场选择是否被雇佣时,均存在样本选择性偏差。同时,控制样本选择性偏差后,“留乡-外出”二元迁移决策对于工资水平的促进作用有所弱化,但仍在1%显著水平上统计显著。值得注意的是,除了婚姻状况、健康状况和单位规模以外的所有控制变量均在10%以下的显著水平上统计显著,且系数符号基本符合预期。

表5 “留乡-外出-返乡”多元迁移决策的估计结果

表6 工资水平决定的估计结果

四、结论与讨论

基于RUMiC农村住户追踪调查面板数据,本文控制所属县城的地区固定效应和时间固定效应后发现:年龄、性别和子女数量显著影响外出决策,受教育程度与外出决策成负相关关系。其中,年龄与外出决策呈“倒U型”关系符合“生命周期效应”以及人力资本理论中健康状况的考虑,并且当前的用工结构呈青年型;男性,具备更多的责任和勇气外出工作,而女性则主要承担照顾家庭责任;子女数量反映了父母的抚育负担,从而抑制了迁移决策;最后,受教育程度的系数为负数,在一定程度上说明外出务工者迁移决策的反向选择。本文利用多项Logit模型和多项Probit模型分析“留乡-外出-返乡”限值因变量,估计结果显示性别、培训情况和父母的健康状况显著影响农民工的返乡概率。本文进而利用Heckman两步法分别克服“迁移决策偏差”和“就业机会偏差”两种样本选择性偏差,发现农民的迁移决策对工资水平具有显著的促进作用。原因可能是良好的就业机会与就业环境以及在职业搜索和业务培训过程中,农村劳动力人力资本有所提高。综上,本文较系统地分析我国农村劳动力的个体迁移决策及其对工资的影响,在一定程度上有助于引导农村劳动力的迁移行为,保障农民工工资水平和生活质量,从而促进我国城乡劳动力市场的协同管理和城乡经济的协调发展。其中,具体的举措建议包括:政府应加强农民的技能培训,进一步完善农村医保系统,推进城乡一体化进程;企业单位需加大对员工业务能力的培训,从而提高农村劳动力的人力资本。

本文在研究过程中存在的局限,一是将农村劳动力的迁移决策抽象为一次性决策行为,因缺失被调查者历史迁移数据,未有效分析迁移决策的历时趋势。二是由于数据限制,在分析迁移决策时未考虑迁入地因素和制度因素,如:预期收入差距、就业机会、户籍制度等;此外,未解决迁移决策与工资水平的双向因果关系而导致的内生性问题。实证发现,农村劳动力普遍面临两阶段选择——首先,农村劳动力决定是否外出寻找就业机会;然后,劳动者由相应的劳动力市场选择是否被雇佣,即“迁移决策偏差”和“就业机会偏差”,本文还无法同时控制这两种偏差获得无偏且有效的估计结果。另外,Heckman两步法在控制选择性偏差问题的有效性上得到普遍认同,但仍存在一定的局限或质疑——工资方程和选择方程中的误差项为正态同方差分布,因而该非实验方法并不能确保估计结果的有效性。

参考文献

[1]朱农.论收入差距对中国乡城迁移决策的影响[J].人口与经济, 2002(5): 10-17.

[2]王格玮.地区间收入差距对农村劳动力迁移的影响——基于第五次全国人口普查数据的研究[J].经济学(季刊), 2004(S1): 77-98.

[3]章铮.进城定居还是回乡发展?——民工迁移决策的生命周期分析[J].中国农村经济, 2006(7): 21-29.

[4]赵耀辉.中国农村劳动力流动及教育在其中的作用——以四川省为基础的研究[J].经济研究, 1997(2): 37-42.

[5]邢春冰,贾淑艳,李实.教育回报率的地区差异及其对劳动力流动的影响[J].经济研究, 2013(11): 114-126.

[6]李富强,王立勇.人力资本、农村劳动力迁移与城镇化模式——来自基于面板矫正型标准误的多期混合多项Logit模型的经验证据[J].经济学动态, 2014(10): 87-98.

[7]和丕禅,郭金丰.制度约束下的农民工移民倾向探析[J].中国农村经济, 2004(10): 64-68, 80.

[8]孙文凯,白重恩,谢沛初.户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究, 2011(1): 28-41.

[9]庞丽华.多层次分析方法在人口迁移研究中的应用——省际劳动力迁移的多层次分析[J].中国农村观察, 2001(2): 11-17.

[10]吴秀敏,林坚,刘万利.城市化进程中西部地区农户的迁移意愿分析——对成都市农户的实证研究[J].中国农村经济, 2005(4): 27-33.

[11]宁光杰.自选择与农村剩余劳动力非农就业的地区收入差异——兼论刘易斯转折点是否到来[J].经济研究, 2012(S2): 42-55.

[12]王子成,赵忠.农民工迁移模式的动态选择:外出、回流还是再迁移[J].管理世界, 2013(1): 78-88.

[13]蔡昉.迁移决策中的家庭角色和性别特征[J].人口研究, 1997(2): 7-12.

[14]吴兴陆.农民工定居性迁移决策的影响因素实证研究[J].人口与经济, 2005(1): 5-10, 43.

[15]韩俊,崔传义,金三林.现阶段我国农民工流动和就业的主要特点[J].发展研究, 2009(4): 45-48.

[16]周皓.中国人口迁移的家庭化趋势及影响因素分析[J].人口研究, 2004(6): 60-69.

[17]洪小良.城市农民工的家庭迁移行为及影响因素研究——以北京市为例[J].中国人口科学, 2007(6): 42-50, 96.

[18]章元,陆铭.社会网络是否有助于提高农民工的工资水平?[J].管理世界, 2009(3): 45-54.

[19]盛来运.中国农村劳动力外出的影响因素分析[J].中国农村观察, 2007(3): 2-15, 80.

[20]蔡昉.劳动力迁移的两个过程及其制度障碍[J].社会学研究, 2001(4): 44-51.

[21]石智雷,易成栋.长期保障、投资回报与迁移劳动力回流决策[J].经济评论, 2013(3): 66-76.

[22] Bellemare C. A life-cycle model of out-migration and economic assimilation of immigrants in Germany[J]. European Economic Review, 2007, 51(3): 553-576.

[23] Borjas G J, Bratsberg B. Who Leaves? The out-migration of the foreign-born[J]. The Review of Economics and Statistics, 1996, 78: 165-176.

[24] Borjas G J. Self-selection and the earnings of immigrants[J]. American Economic Review, 1987, 77: 531-553.

[25] Chiswick B R. Are immigrants favorably self-selected?[J]. The American Economic Review, 1999, 89(2): 181-185.

[26] Constant A F, Zimmermann K F. Circular and repeat migration: counts of exits and years away from the Host Country[J]. Population Re⁃search and Policy Review, 2011, 30(4): 495-515.

[27] Douglas S, Massey. Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration[J]. Population Index, 1990, 56(1): 3-26.

[28] Ernesto Aguayo-Telle, . Rivera-Mendoza C I. Migration from mexico to the United States: Wage benefits of crossing the border and go⁃ing to the U. S. Interior[J]. Politics and Policy, 2011, 39(1): 119-140.

[29] Greenwood M J. Research on internal migration in the United States: A Survey[J]. Journal of Economic Literature, 1975(13): 397-433.

[30] Harris J R, Todaro M P. Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis[J]. The American Economic Review, 1970, 60(1): 126-142.

[31] Heckman J J. The Common structure of statistical models of truncation, sample selection and limited dependent variables and a simple estimator for such models[J]. Annals of Economic and Social Measurement, 1976, 5(4): 475-492.

[32] Heckman J J. Sample selection bias as a specification error[J]. Econometrica, 1979, 47(1): 153-161.

[33] Knapp T A, E. White N, Clark D E. A nested logit approach to household mobility[J]. Journal of Regional Science, 2001, 40(1): 1-22.

[34] Kwang-kuo H. Face and favor: The Chinese power game[J]. American Journal of Sociology, 1987, 92: 944-974.

[35] LaLonde R J. Evaluating the econometric evaluations of training programs with experimental data[J]. The American Economic Review, 1986, 76(4): 604-620.

[36] Massey D S. Understanding mexican migration to the United States[J]. American Journal of Sociology, 1987, 92(6): 1372-1403.

[37] McKenzie D, Gibson J, Stillman S. How important is selection? Experimental vs. non-experimental measures of the income gain from migration[J]. Journal of European Economic Association, 2010, 8(4): 913-945.

[38] MurphyR. Return migrant entrepreneurs and economic diversification in two counties in south Jiangxi, China[J]. Journal of International Development, 1999, 11(4): 661-672.

[39] Neal P. Ritchey. Explanations of migration[J]. Annual Review of Sociology, 1976(2): 363-404.

[40] Niedercorn J H, Bechdolt Jr B. V. An economic derivation of the "Gravity Law" of Spatial Interaction[J]. Journal of Regional science, 1969(9): 273-282.

[41] Reagan P B, Olsen R J. You can go home again: Evidence from longitudinal data[J]. Demography, 2000, 37(3): 339-350.

[42] Stark O, LevhariD. On migration and risk in LDCs[J]. Economic Development and Cultural Change, 1982, 31(1): 191-196.

[43] Stark O, Bloom D E. The new economics of labor migration[J]. American Economic Review, 1985, 75: 173-181.

[44] Xing C B. Migration, Self-selection, and income distributions: Evidence from rural and urban China[J]. China Economic Quarterly, 2010 (2).

Migration Decision of Chinese Rural Labor Force and Its Impact on Wages——An Empirical Study Based on RUMiC Panel Data of Rural Households

LAN Qiaozhen

(Institute of Finance and Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Abstract:Based on RUMiC panel data of rural households, migration decisions of Chinese rural labor force were studied from four perspectives, including individual characteristics, household characteristics, social network and local information. The paper found that several factors, including age, gender and number of children at home significantly affected rural labor force's decision to move out of their own counties. The impact of age on migration decision was inverted U curve, and male individual with less number of children tend to migrate. On this basis, the "stay-migrate-return" dynamic migration decisions were also elementarily discussed. It was worth noting that gender, training condition and parents' health condition had significant impact on "return" decision. Furthermore, Heckman two-step method was used to overcome sample selection bias when exploring the effect of migration decision on wages. After controlling individual and employment characteristics, it was concluded that migration decision significantly increased rural labor force's wages.

Key words:rural labor force; migration decision; wage; sample selection bias

作者简介:兰巧珍(1992-),女,硕士研究生,研究方向:区域经济学。

中图分类号:F304.6

文献标志码:A

文章编号:1674-9189(2016)01-0055-14