中国鬼怪故事:在镜中照见自己的荒诞……

曹寇

中国鬼怪故事直指的是人心,也就是竭力获取世俗的情感共鸣。凛然一惊,继而三省吾身,算是最高境界。

虽谈鬼色变,但中国人自古喜谈。从《搜神记》到《聊斋》,大家对鬼的态度并不神圣,只是用鬼代言中国的劝世理论和因果报应,成为一种民间的娱乐消遣。中国鬼怪故事直指的是人心,竭力获取世俗的情感共鸣,用以逃离现世和现实的污浊。而这些年,国人“谈鬼”诞生出一种包含童年记忆、城乡变迁史、人生荒诞感的特殊鬼故事,共同构成了当代中国的某种象征。

中国人虽然自古就喜谈鬼怪,但对它的态度并不神圣,因为孔子规定了准则:不知生焉知死,敬而远之。相对而言,街谈巷议,也就是民间是鬼怪故事的沃土。因来自民间,这些鬼怪故事主要功用在于娱乐消遣。与此同时,其中套路式的劝世理论、因果报应以及将现世生活投射于神鬼二界的技术性做法(阴间仍然是一个以阎王为最高统治者的专制政治体系)往往消解了鬼怪的恐怖系数,从而使之形成了儒家学说纲常礼教的“外编”。

干宝《搜神记》也不吓人,不过那会儿主要是道家方士的时代,多少还有点万物有灵、大千世界神秘而人不可解的意思。但《太平广记》,再到《阅微草堂笔记》的笔记体,鬼怪故事不仅是某种道德伦理上的“劝世良言”,而且还演变成了某种文人趣味。直到周作人“街头终日听谈鬼”,它不仅带有“革命性”地弃儒家本义于不顾,而且已然成为文人“个性”和“趣味”的追求道具,遑论对未知和神秘的探索精神?一个人深夜读《聊斋》,是很难毛骨悚然的。鉴于“牛鬼蛇神倒比正人君子更可爱”,《聊斋》的不朽与恐惧无关,反而在于它的温暖。现世和现实的污浊是有目共睹的,而那些未经现世污染的个体存在(人鬼狐等“异”)如何不叫人感动?

追求传奇性,也就是故事性,而非最大程度的恐怖效果,是中国鬼怪故事的伟大传统。真正吓人的是不可解,是没来由,即那些在现实伦理和逻辑之外的事物。日本人似乎更谙此道。比如在《百物语》中,一个小和尚爱吃人肉,起因是他在帮师傅剃头时一时手滑割掉了后者一块头皮,为了掩饰自己的错误,他将那块头皮吃了下去,并自此发觉人肉乃不可匹敌的美味。这貌似有源头和来由,但细究之,你会发现并非如此。虽然《午夜凶铃》和《咒怨》最终也都找到了“闹鬼”的源头,但贞子爬出电视、明明看见一个女孩进了卫生间而当你打开门找她时却什么也没有……此类细节的不可理喻正是滋生恐惧的暗湿土壤。寻找源头和解释,可能是克服恐惧的唯一办法。而当我们置身于这一寻找途中迷失方向后,恐惧则会表现出最有力的一面,一如《2001太空漫游》中那块黑色的石碑。

也就是说,如果我们想得到酣畅淋漓的恐惧,那么首先就应该使其没有任何道理可言,而在你寻找它的答案过程中,则必须迷路。基于上述,中国的鬼怪故事基本与此无关。中国鬼怪故事直指的是人心,也就是竭力获取世俗的情感共鸣。凛然一惊,继而三省吾身,算是最高境界。所以我不妨讲一个与此有关的当代鬼故事:

小的时候,我和张德贵是非常好的朋友,是村里的祸害,经常一起开展偷邻居家的黄瓜之类的活动。每次进行此类活动之前,他都会敲我的窗户,然后我爬出去。当然,我们现在都长大了,不会再干这些了,而且也有很多年没见了。昨天晚上十一点多的时候,我正在网上斗地主,我又听到有人敲我的窗户,一看,果然是张德贵,他几乎没有任何变化。我非常高兴,正想起身,想问问他今晚有什么活动安排,但不知道为什么,我没有一点力气站得起来,我瘫坐在椅子上只想到一个问题:我现在住在22楼。

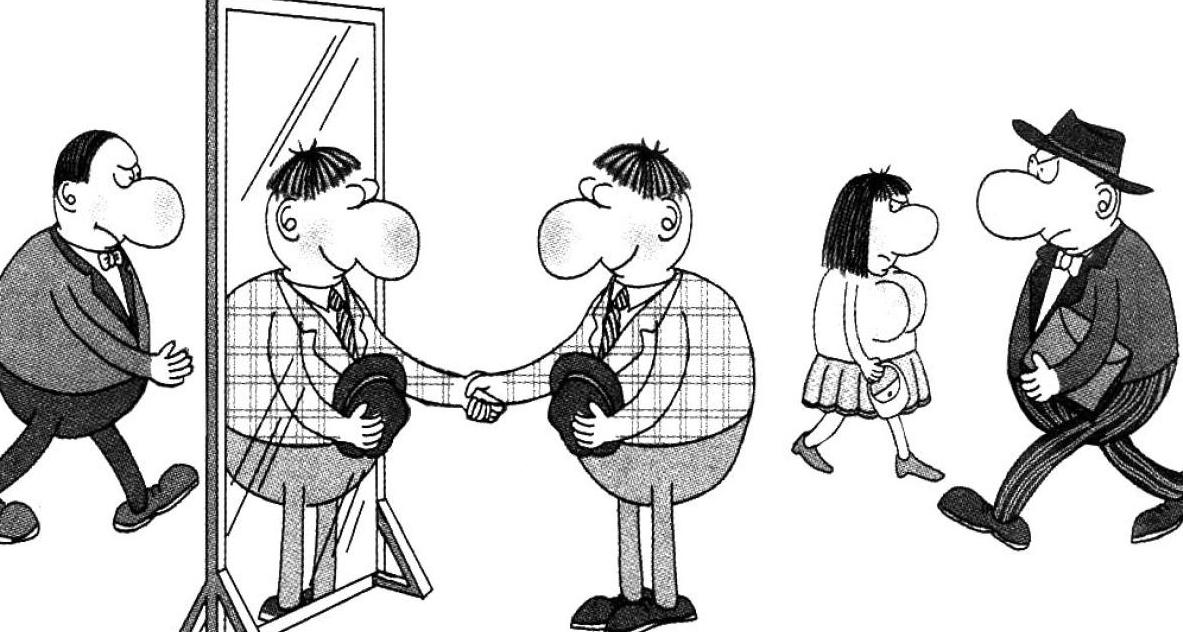

这是我这些年来看到的最为文学最为伤感的鬼故事。它几乎就是当代中国人的共同经验:童年记忆、成长的不可操纵、城乡变迁史、漫无目的的人生及其荒诞感,以及在这整个过程中必不可少的生离死别和阴阳相隔。乃至于它构成了当代中国的某种象征。对比于《京城81号》这种都市题材的鬼怪电影,其固然没有资本、美女、爱情、凶杀、幽怨等传奇性,也就是没有任何“看点”。确实如此,人们热衷于那些己身不具的东西,而对己身所经验的惊悚恐惧和锥心泣血的事物浑然不觉。但请大家相信我,当你坐下来凝视镜中的自己,你是会被自己吓坏的。因为你自己就是鬼,或者是它的一部分。