空间视角下生产性服务业集聚对城市土地集约利用的影响研究

周 游,谭光荣

(1. 湖南大学经济与贸易学院,湖南 长沙 410079;2. 湖南涉外经济学院商学院,湖南 长沙 410205)

空间视角下生产性服务业集聚对城市土地集约利用的影响研究

周 游1,2,谭光荣1

(1. 湖南大学经济与贸易学院,湖南 长沙 410079;2. 湖南涉外经济学院商学院,湖南 长沙 410205)

研究目的:从空间视角研究生产性服务业集聚对中国城市土地集约利用的决定作用,为新型城镇化建设进程中合理安排城市产业布局、促进土地利用方式转变、实现城市经济和土地集约利用协同发展提供新思路。研究方法:空间计量分析法。研究结果:中国城市间生产性服务业集聚和土地集约利用在地理分布上具有显著空间关联性;全国层面,生产性服务业通过专业化集聚、多样化集聚产生的技术外溢效应和集聚规模产生的规模经济效应显著提高了城市土地集约利用水平;分板块层面,生产性服务业多样化集聚和集聚规模对城市土地集约利用的正向效应呈现东、中、东北、西部板块依次递减现象,而专业化集聚对城市土地集约利用的技术外溢效应在西部地区更明显。研究结论:提升生产性服务业集聚水平、促进产业结构优化和人口集聚有利于中国城市集约利用土地资源。

土地利用;生产性服务业集聚;STIRPAT模型;空间计量分析

1 引言

现行城乡土地二元分割制度背景下,以“土地引资”和“土地财政”为引擎的城镇化一定程度上促进了城市经济增长,但也导致中国城市土地资源利用的矛盾日益突出[1],因此,积极探索促进城市土地集约利用的新型驱动机制,推动城市土地利用方式由粗放低效向集约高效转变是实现中国城市经济和土地可持续发展的客观需要。2009—2014年,中国第二产业用平均45.53 %的产值份额提供了社会28.94 %的就业岗位,而第三产业却用45.11 %的产值份额提供了社会35.37 %的就业岗位。与第二产业相比,服务业具有更强的就业和人口集聚能力,而具有高附加值和高技术含量特征的生产性服务业将是服务业未来发展方向[2]。生产性服务业集聚能够有效促进城市产业结构调整,推动城市土地立体空间的多维利用,从而优化城市土地空间布局并提高城市土地利用效率[3]。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》亦提出将顺应制造业向产业链高端发展作为优化城市产业结构的核心内容,将促进生产性服务业专业化与多样化发展,指引其在城市核心区和制造业集中区集聚作为优化城市产业结构的主要内容,以期促进城市经济转型升级并提高城市空间利用效率。可见,提高现代生产性服务业集聚化水平是优化城市产业结构、推动城市人口集聚和产城融合,进而有效促进城市土地集约利用的重要突破口。

从20世纪80年代开始,服务业逐步取代传统制造业成为推动经济增长新动力,产业和区域经济研究也开始从制造业转向服务业领域。与制造业相比,服务业能够产生更大集聚效应[4]。Marshall[5]和Jacobs[6]的技术外部性理论为解释城市土地集约利用中生产性服务业集聚作用提供了理论基础,该理论认为生产性服务业主要通过产业内专业化集聚或不同产业多样化集聚产生技术经济外部性,这些布局有利于企业间知识或技术的合作与交流并促进专业化劳动力市场共享。通过专业化或多样化集聚产生的“动态外部性”是提升企业技术效率、提高城市土地产出效益的重要来源[7]。Eswaran和Kotwal[8]认为生产性服务业中的金融、研发等具有创新能力的部门集聚不仅改善了当地投资环境,而且推动了企业间技术交流,提高了地区劳动生产率。近年来,生产性服务业已成为中国中心城市的主导服务行业,且中心城市生产性服务业集聚对外围城市产生了较大辐射作用[9]。生产性服务业集聚将带动城市其他服务业和工业发展,通过推动城市产业结构升级促进土地集约利用[3]。以上研究表明生产性服务业集聚有利于推动本土技术创新和科技进步,提高区域技术扩散效率进而促进土地集约利用,但并未具体解答生产性服务业集聚的技术溢出效应具体来源于哪种模式。另有学者从垂直关联理论出发,认为生产性服务业集聚有利于降低产业链上下游企业交易及生产成本,进而产生规模经济[10-11],这种不同产业集中分布形成的产业间集聚有利于产业结构优化进而促进城市土地集约利用。此外,相关研究表明区域环境质量[2]、对外开放度[12]、人力资本[13]、交通条件[2]等对生产性服务业集聚的外溢效应起调节作用,因而生产性服务业集聚对城市土地集约利用影响效果可能呈现明显区域差异。

上述研究深化了对生产服务业集聚与城市土地集约利用的认识,但仍存在不足之处,主要体现在:首先,现有文献多从产业层面研究生产性服务业集聚与土地集约利用的关系,但鲜有从空间维度方面进行探讨。若不考虑被解释变量与解释变量间的空间相关性对模型的影响,估计结果将变为有偏或无效[14];其次,多数研究认同城市同一产业专业化分工或不同产业多样化分布形成的技术外溢效应和不同产业集中分布形成的规模集聚效应是土地利用效率递增的来源,但并未将两者纳入同一框架研究。为此,在已有研究基础上,选取2004—2014年中国286个城市数据为样本,构建城市生产性服务业专业化集聚、多样化集聚、集聚规模和土地集约利用指标体系分析其空间分布趋势及关联性,并在外部性理论和垂直关联理论框架下构架空间计量模型,实证检验全国和分东部、中部、东北、西部4大板块①由于2015年《政府工作报告》提出了统筹实施“四大板块”和“三个支撑带”战略布局,故将中国城市分为“东部、中部、东北、西部”4大板块进行实证分析。城市生产性服务业集聚对土地集约利用的影响。

2 生产性服务业集聚与城市土地集约利用评价指标体系

2.1 生产性服务业集聚指标选择

根据城市划分行业就业统计口径,把19个行业中具有生产性服务业特征的9个行业②这9个行业分别为电力煤气供水、建筑、交通运输仓储邮政、信息传输计算机服务和软件、批发零售、金融、租赁和商业服务、科技服务和地质勘查、水利环境和公共设施管理。合并代表生产性服务业。生产性服务业各集聚模式指标说明如下:

(1)生产性服务业专业化集聚M。生产性服务业专业化集聚指标可表示为[15]:

式(1)中,Ei,j和Ei分别表示i城市某生产性服务业j就业人数和i城市总就业人数,E'j和E'分别代表全国生产性服务业j就业人数(除城市i外)和全国就业总人数(除城市i外)。该指标系数为正则表明生产性服务业集聚存在“马歇尔技术外部性”(即由同一产业专业化集聚引起的知识或技术溢出效应)。

(2)生产性服务业多样化集聚D。改进Combes[16]衡量产业多样化的指标(Herfindahl-Hirsh-man-index系数)来衡量生产性服务业的多样化集聚,改进的H-H系数(式(2))不仅考虑了各产业在经济结构中的权重,还注重了城市层面与国家层面产业的相比性。

式(2)中,Ei,j、Ei、E'j变量解释同式(1),Ej为全国生产性服务产业j就业人数,E是全国总就业人数,Ei,j'表示i城市除产业j外其他某产业j'就业人数。该指标值越大,表明某城市生产性服务业多样化程度越高。该指标系数为正则表明生产性服务业集聚存在“雅各布斯技术外部性”(即由多个产业的多样化集聚引起的知识或技术溢出效应)。

(3)生产性服务业集聚规模PS。利用各城市生产性服务业就业规模占该城市所在省份就业总数比例衡量生产性服务业集聚规模[17]:

式(3)中,PSi表示i城市生产性服务业集聚规模,Ei,j表示i城市某生产性服务产业j就业人数,E表示i城市所在省或直辖市(自治区)就业总人数。

2.2 城市土地集约利用水平指标

借鉴彭冲等[1]估计方法,从土地投入强度、利用强度、利用效益和利用结构4方面构建指标并采用主成分分析法计算土地集约利用水平(I)。其中,城市容积率用该城市建筑面积与建设用地面积的比值表示,而城市平均建筑密度用该城市建设用地面积与城区面积的比值衡量。鉴于表1中描述的14个指标变量原始数据量纲的显著差异,首先对各变量进行标准化处理,然后采用主成分分析法得到测算结果①具体标准化公式和主成分数值计算过程参照廖进中等[18]:《长株潭地区城镇化对土地利用效率的影响》。,为便于后续实证研究,最后采用统计学中的3σ原则,运用坐标平移公式Yti= L + Yt消除主成分分析结果中负值的影响,得到城市土地利用的综合指数值,土地利用综合指数值越大表明城市土地集约利用水平越高。

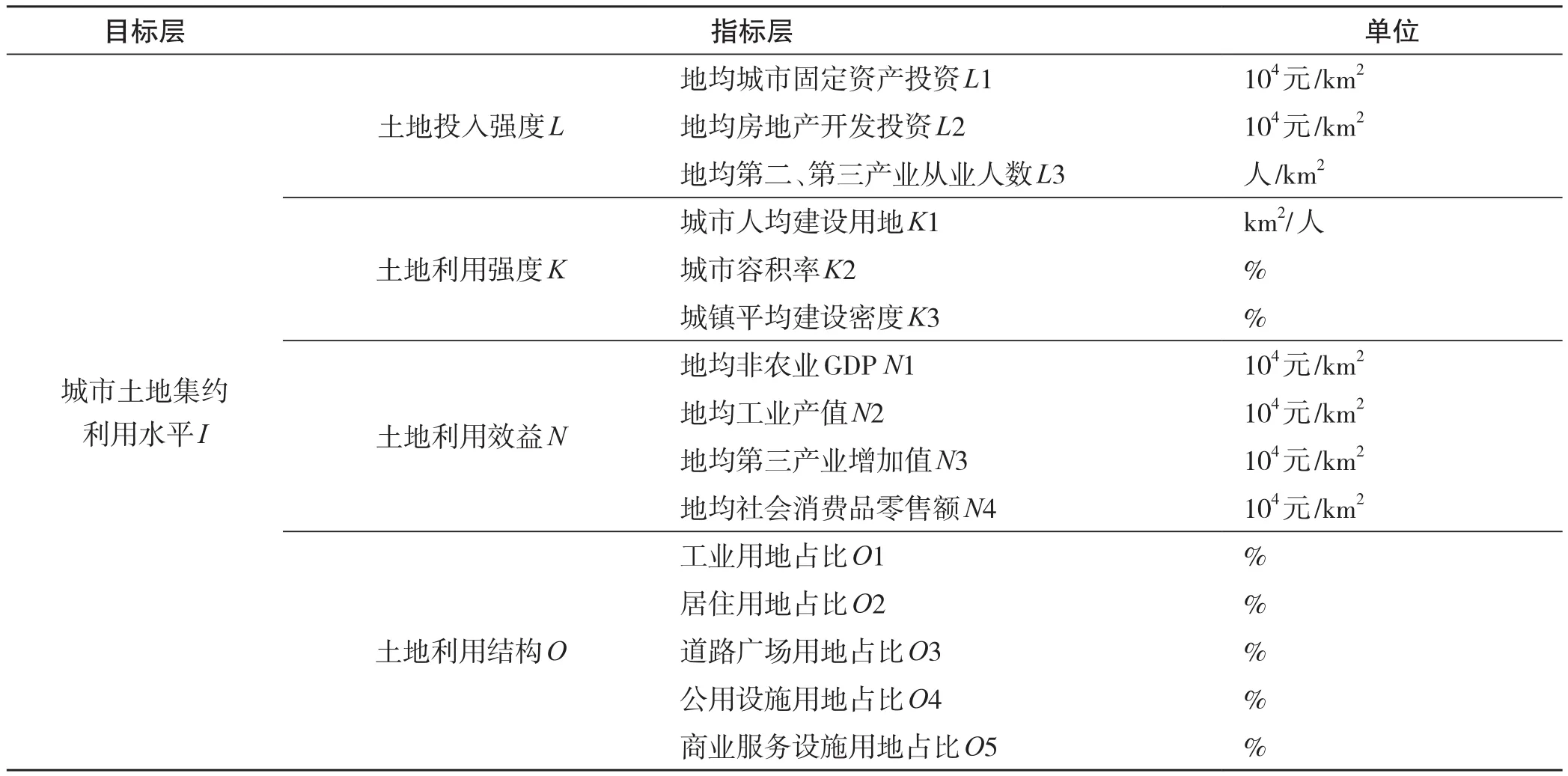

表1 城市土地集约利用指标体系Tab.1 The assessment indicators on the intensive urban land use

3 生产性服务业集聚与城市土地集约利用的探索性空间数据分析

3.1 空间自相关检验

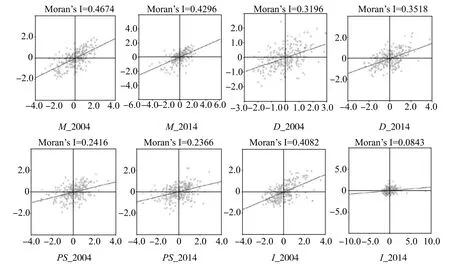

为检测生产性服务业集聚与城市土地集约利用的空间集聚度,可采用Moran指数及其散点图分析。结果发现②篇幅所限,2004—2014年生产性服务业集聚与城市土地集约利用的Moran指数表未给出,如有需要可以向笔者索取。,生产性服务业专业化集聚、多样化集聚、集聚规模变量的Moran值为正且均在5%显著性水平下显著,说明生产性服务业各集聚模式的空间分布并非是无序的,而是表现出空间正相关现象。对城市土地集约利用的Moran值考察,除2006年外,其他年份城市土地集约利用的Moran值均通过显著性水平检验并呈现出波状起伏趋势,整体看,城市土地集约利用具有空间自相关性,其在空间分布上存在集群现象。

Moran指数散点图可将集群分4种模式:即第一象限的HH集聚区(生产性服务业集聚水平高的城市被同是高集聚水平的其他城市包围)、第二象限的LH集聚区(生产性服务业集聚水平低的城市被高集聚水平的其他城市包围)、第三象限的LL集聚区和第四象限的HL集聚区。城市生产性服务业和土地集约利用的Moran散点图显示大部分城市位于第一和第三象限,因此大部分生产性服务业专业化集聚、多样化集聚、集聚规模水平和土地集约利用水平高的城市在空间上相互集中,而其水平低的城市被同样是低水平的其他城市所包围。

图1 生产性服务业专业化集聚(D)、多样化集聚(M)、集聚规模(PS)和城市土地集约利用(I)Moran散点图Fig.1 Moran scatter diagram of all kinds of productive service agglomeration and intensity of urban land use

3.2 空间关联局域指标LISA集群图

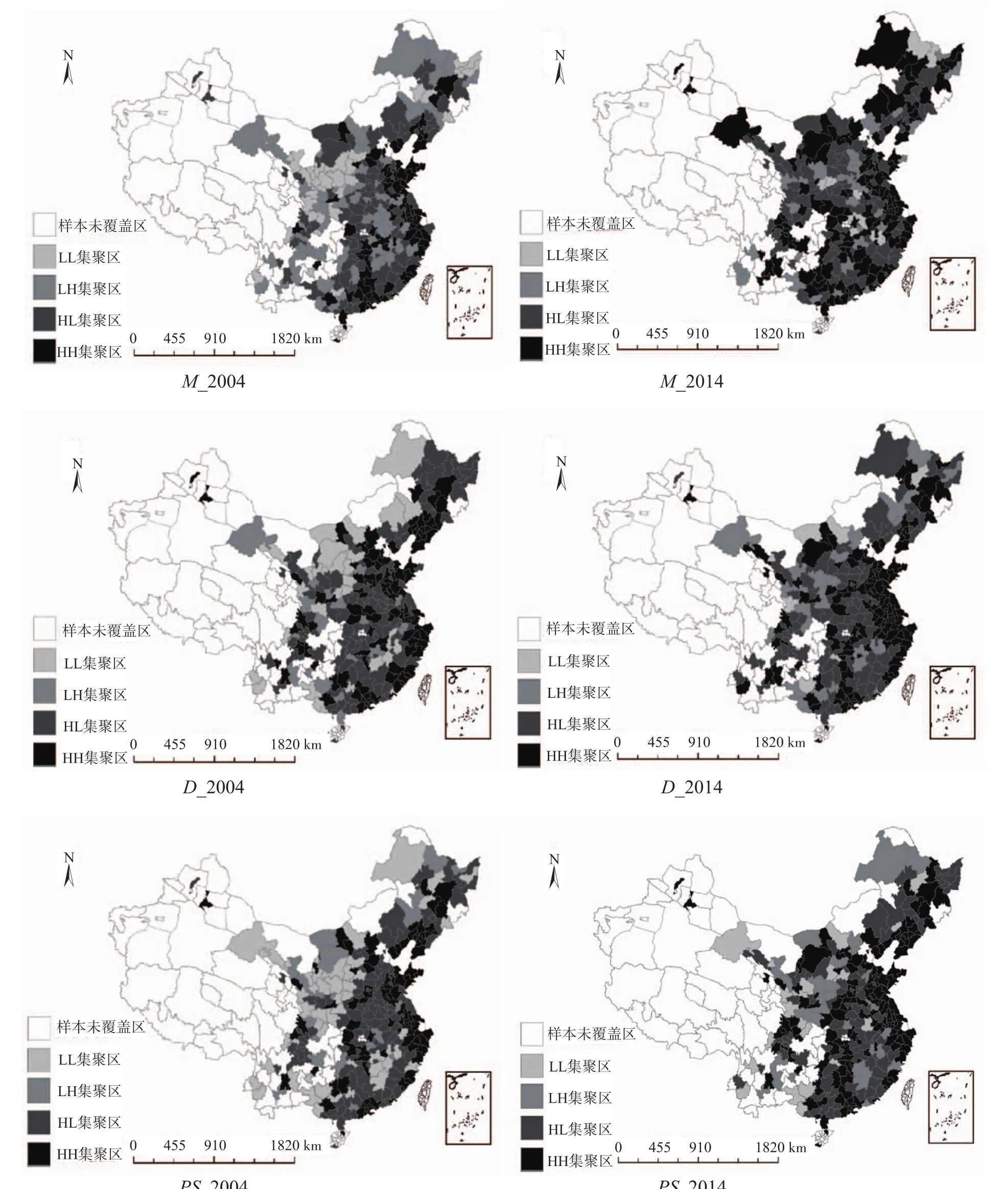

为进一步分析城市生产性服务业和土地集约利用的局域空间关联性,采用局域空间关联指标LISA测算局部地区间空间关联模式。从图2可知,2004年生产性服务业专业化集聚、多样化集聚和集聚规模区域空间分布比较分散,除部分沿海城市生产性服务业集聚水平处在高值(HH)集聚区外,大部分城市均处于中值(HL和LH)或低值(LL)集聚区,总体看, 城市生产性服务业集聚特征并不明显。到2014年,城市生产性服务业专业化集聚、多样化集聚和集聚规模的空间分布层次较清晰,形成了沿海城市为纵轴(由辽宁、山东、江苏、浙江和广东辖区沿海城市串联而成)的中高值集聚带(主要为HH和HL集聚区);沿京哈京广线城市为纵轴的绵延(由黑龙江、吉林、辽宁、北京、河北、河南、湖北、湖南城市串联而成)中值水平集聚带(主要为HL和LH集聚区);以包昆铁路沿线(由内蒙古、陕西、四川、云南城市串联而成)为纵轴的低值水平集聚带(主要为LL集聚区)。总体而言,2014年生产性服务业多样化集聚比专业化集聚和集聚规模的空间分布层次更明显,且中西部和东北部城市带生产性服务业各集聚模式值普遍分布在中低值(HL、LH和LL)集聚区,而东部城市位于高值(HH)集聚区的数量更多。

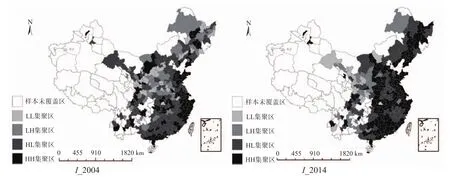

相比于生产性服务业各集聚模式,城市土地集约利用的空间分布演化路径与其具有较为明显相似性和同步性。2004年,虽有少部分东部沿海城市土地集约利用水平处于高值(HH)集聚区,但总体而言,全国大部分城市处于较低水平集聚区,基本呈现由东至西依次降低态势,到2014年,东、中、东北板块城市土地集约利用水平明显提高,但甘肃、陕西、四川、云南等西部城市则一直处在中低值集聚区(主要为LH和LL集聚区)。图3显示,2004—2014年,辽宁、天津、山东、江苏、浙江、广东等辖区沿海城市利用自身地理优势不断提高了土地集约利用水平,其高值(HH)集聚区面积不断扩大,在邻近东部沿海地区带动下,湖北、湖南、河南、安徽等中部城市土地集约利用不断向中高水平发展,呈现出以点带线、以线促面的集聚特征。总体而言,东部地区土地集约利用的邻域辐射效应大于其他三大板块。

从城市生产性服务业专业化集聚、多样化集聚、集聚规模和土地集约利用水平的空间布局看,生产性服务业集聚和土地集约利用分层集聚格局存在较明显的同步性和相似性,两者间具有显著的空间依赖特征,因而有必要进一步构建空间计量模型进行实证检验。

图2 2004、2014年生产性服务业专业化集聚(D)、多样化集聚(M)和集聚规模(PS)的LISA集群图Fig.2 LISA cluster diagram of all kinds of productive service agglomeration in 2004 and 2014

图3 2004年、2014年中国城市土地集约利用水平(I)的LISA集群示意图Fig.3 LISA cluster diagram of urban land intensive use in 2004 and 2014

4 模型设定和变量说明

4.1 模型设定

结合外部性理论和垂直关联理论对集聚经济效应的解释,认为生产性服务业集聚主要通过技术外溢效应和规模经济效应作用于城市土地集约利用:(1)生产性服务业技术外溢效应。根据外部性理论,生产性服务业专业化和多样化集聚是生产性服务业产生技术外溢效应的主要途径[5-6]。生产性服务业专业化集聚能够提升区域企业效率,激发城市产业发展活力,不仅有利于吸引高素质人才向该城市集聚,而且促进了技术研发活动集聚,对于提高土地生产效率具有显著推动作用[7]。生产性服务业多样化集聚会对城市产业间竞争尤其是技术竞争产生正外部性,竞争性较强的高新技术产业将在市场选择效应下脱颖而出,进而提高单位土地生产效率,促进城市土地集约利用。(2)生产服务业集聚的规模经济效应。根据垂直关联理论,生产性服务业集聚规模产生的规模经济效应也是促进城市土地集约利用的重要力量[10-11]。一方面,生产服务业集聚规模会引致城市人口集聚和产业集聚,进而会降低工业成本,产生规模经济,带来单位土地投入强度不断增加和产出效益不断提升;另一方面,产业集聚将促进并深化各地区产业内或产业间的专业化分工,有助于提升企业间和产业间的关联效应,更好地发挥产业间协同作用,不仅优化了城市土地利用结构,也提高了城市土地经济密度,从而促进了土地集约利用。

为进一步检验中国城市生产性服务业各集聚模式对土地集约利用的影响,引入Dietz and York[19]建立的分析环境压力与人文驱动力关系的STIRPAT模型:

式(4)中,I为环境影响,土地利用是环境影响的关键因素,用土地集约利用水平衡量;a为常数项,P是人口规模;A为人均财富;T为技术进步水平(由技术条件和规模经济决定);e为随机扰动项。生产性服务业在城市集聚是促进区域技术进步的重要途径,主要表现为技术外溢和集聚规模(PS),而技术外溢效应主要来源于专业化集聚(M)和多样化集聚(D),因此,将技术进步函数T = f(s)= T0sθ= T0(s0MαDβPSχ)带入式(4)并取对数得:

式(5)中,A0= lnaTd0sθd0,λ1= αθd,λ2= βθd,λ3= χθd,εit= lneit;i,t分别表示城市和年份。

由空间数据分析可知,城市生产性服务业集聚与土地集约利用存在较明显的空间关联性,因此模型中需纳入空间相关性。此外,考虑回归结果稳定性和样本数据可得性,加入以往研究中已达成基本共识的重要影响因素作为控制变量,主要包括城市环境质量(EQ)、对外开放度(Open)、人力资本(HC)和交通条件(TRA)。

根据观测值空间相关性冲击方式不同,空间计量模型可分为空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)。SLM模型为:式(6)中,wit是服从标准正态分布的随机误差项,ρ为空间滞后系数,反映其他城市土地集约利用观测值对本城市的作用;Xit代表控制变量;Wij代表空间权重矩阵。Wij的计算借鉴引力模型思想,如式(7),该矩阵不仅反应了不同城市经济间关联性,还较好地刻画出变量作用随距离衰减规律[20]。式(7)中,Q表示样本期内两城市人均GDP均值的积,di,j代表两城市中心距离①数据来源于卫星定位系统Google earth的测量和地理网(www.geobytes.com/citydistance)。。

空间误差模型表达式为:

4.2 变量与数据说明

数据为2004—2014年全国286个城市面板数据②拉萨数据缺失严重故剔除。,主要来源于2005—2015年各省《统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、《中国国土资源统计年鉴》以及《中国城乡建设统计年鉴》。生产性服务业专业化集聚(D)、多样化集聚(M)、集聚规模水平(PS)和城市土地集约利用水平(I)用前文所述指标测算。人口规模(P)用城镇人口规模表示,人均财富(A)以人均GDP作为替代变量。城市环境质量主要受环境污染和绿化水平影响,借鉴韩峰[2]的方法,用城市环境质量综合指数(EQ)衡量③首先对影响环境质量的正向指标(建成区绿化覆盖率)和逆向指标(市工业废水、二氧化硫、烟尘排放量)进行标准化处理,然后采用主成分分析法得到评价城市环境质量的综合指数。。对外开放度(Open)采用实际利用外商直接投资存量衡量,结果采用永续盘存法计算得到。人力资本(HC)用普通中学和高校毕业生人数占当地总人口比重表示。交通条件(TRA)与城市道路建设有关,用市人均道路铺装面积(m2)近似表示。

5 计量检验与结果分析

对模型进行回归分析前需检验城市土地集约利用及其影响因素是否存在空间自相关。为保证结果更好地适用模型,分别采用Moran Walds、Lratios、Lmsar、Lmerr等指标检验。SEM估计结果显示,模型1—5中所有检验都在5%显著性水平下显著,表明城市土地集约利用与各自变量间具有显著的空间自相关。Robust Lmerr统计量在1%显著性水平下显著,而Robust Lmsar统计量未通过10%的显著性检验,因而空间误差模型(SEM)结果更合理。进一步进行Hausman检验结果支持原假设,因而选择空间误差固定效应模型。LR检验(经似然比)结果表明存在地区效应而不存在时间效应,且空间固定效应模型拟合优度和Log Likelihood值明显大于无固定效应模型④根据对空间效应和时间效应的不同控制,固定效应可以分为无固定效应(nonF)、空间固定效应(sF)、时间固定效应(tF)、既有空间又有时间固定效应(stF)。,说明考虑空间相互作用因素后模型的稳健性和合理性得到了提高,这意味着中国城市土地集约利用存在明显的空间集聚特征,土地集约利用水平变化主要受同期城市间土地集约利用差异的影响,一个城市土地集约利用水平不仅受到周边邻近城市土地集约利用水平的相互冲击,还受到城市间结构性差异的误差冲击。

模型1中空间误差系数λ显著为正,说明中国城市土地集约利用存在显著的空间依赖性,城市土地利用行为具有明显的“局域俱乐部集团效应”(即局部地区城市土地集约利用的高值或低值在空间上趋于集聚)。模型1中,生产性服务业专业化和多样化集聚系数在1%的水平线显著为正,这意味着生产性服务业专业化集聚产生的“马歇尔技术外部性”和多样化集聚产生的“雅各布斯技术外部性”对城市土地集约利用具有明显正向促进作用。进一步分析发现,城市生产性服务业专业化集聚对土地集约利用的促进作用更为突出。生产性服务业集聚规模变量系数在1%水平下显著为正,说明生产性服务业集聚通过城市间不同产业间企业的投入产出关联确实可以促进土地集约利用。可能的原因是,生产性服务业企业集聚产生的规模经济效应减少了供应链上下游企业生产成本,促进其上下游企业更大规模集聚,进而提高城市土地经济密度和城市土地产出效益。

模型2、3、4、5结果表明,东、中、东北、西部4大板块城市生产性服务业集聚对土地集约利用的影响程度存在明显差异。生产性服务业专业化集聚对城市土地集约利用的效应显著为正,且作用效果在西部地区更为明显,说明生产性服务业专业化集聚产生的“马歇尔技术外部性”对欠发达地区城市土地集约利用至关重要。其原因可能是:相对于其他板块城市,西部地区城市大多属于资源性城市,通过发展与当地比较优势相适应的生产性服务业并依靠生产性服务业专业化集聚产生的技术外溢与资源禀赋的互补效应,将更有利于当地产业结构调整,促进城市土地集约利用。生产性服务业多样化集聚对城市土地集约利用的影响效应由东至西依次递减,说明生产性服务业多样化集聚产生的“雅各布斯技术外部性”在东部经济发达城市更明显。与其他三大板块城市相比,东部地区城市产业部门种类齐全,因而与之配套的生产性服务业功能多样,有利于降低东部城市企业生产成本,提高企业全要素生产率,进而提高单位土地利用效率。生产性服务业空间规模集聚对各板块城市土地集约利用的影响显著为正且呈现由东向西依次递减现象,表明生产性性服务业集聚规模所产生的规模经济效应在东部地区比在其他三大区域更明显。东部地区城市群规模和生产性服务业规模均明显大于中部、东北和西部地区,因而东部地区市场规模远大于其他三大地区,这有利于充分发挥市场规模经济效应,而中部、东北和西部城市大部分分布在内陆,彼此间联系较少,受限的市场规模阻碍了规模经济效应发挥。

各控制变量中,城市人口规模显著促进了东、中部和东北地区城市的土地集约利用,而对西部地区的影响虽然为正但不显著;人均财富(人均GDP)对城市土地集约利用的影响效应由东至西依次递增,原因可能是经济发达地区过度追求GDP增长造成城市土地资源乱开发现象严重,造成土地资源浪费,抵消了其对土地集约利用的积极影响;城市生态环境质量对西部城市土地集约利用影响显著为正,而对其他3大板块城市的影响为负;对外开放度对四大板块城市土地集约利用影响显著为正,且对中、西部地区促进作用更大,因此,鼓励外资流向相对缺乏资本的中西部地区有利于当地产业发展;人力资本对4大板块城市土地集约利用的影响均显著为正,对中部和东北板块城市的正向促进作用尤为明显;城市交通条件的改善对4大板块城市土地集约利用的影响显著为正,但对中部和东北地区的促进作用更明显。

6 主要结论与政策启示

生产性服务业主要通过专业化集聚、多样化集聚和集聚规模三个途径影响城市土地集约利用水平。全国层面实证结果表明,生产性服务业专业化集聚和多样化集聚产生的技术外溢效应是推动中国城市土地集约利用的重要因素,但专业化集聚产生的“马歇尔技术外部性”作用甚于多样化集聚产生的“雅各布斯技术外部性”,此外,生产性服务业集聚规模产生的规模经济效应也显著促进了城市土地集约利用;进一步分板块检验发现,生产性服务业多样化集聚和集聚规模对城市土地集约利用的影响呈现由东、中、东北、西部依次递减现象,而专业化集聚对西部城市的作用强于其他3大板块城市。

各板块城市要注重生产性服务业的集聚特点,促进其在规模较大、功能较全的中心城市聚集,通过市场一体化、信息化等手段,来加强中心城市生产性服务业的辐射能力和带动能力。同时,统筹中心城市生产性服务业专业化和多样化集聚产生的技术溢出效应,以生产性服务业集聚优化城市产业结构、促进人口城镇化和空间城镇化并进发展,为提高城市土地集约利用提供新动力。

应在保证东、中部和东北板块中心城市生产性服务业专业化发展的同时更加注重其多样化发展,以“人无我有,人有我专”的发展思路打造形式多元、功能齐全的生产性服务业集聚区,提高城市土地利用效益;西部地区则应发展与当地制造业和资源优势相匹配的生产性服务业,重点依托其中心城市专业化的高新技术生产性服务业集聚带动当地产业结构升级,提高城市就业吸纳能力,促进人口和产业集聚进而推动城市土地集约利用。

(References):

[1] 彭冲,肖皓,韩峰. 2003—2012年中国城市土地集约利用的空间集聚演化及分异特征研究[J] . 中国土地科学,2014,28(12):24 - 31.

[2] 韩峰,洪联英,文映. 生产性服务业集聚推进城市化了吗?[J] . 数量经济技术经济研究,2014,(12):3 - 21.

[3] 楚明钦. 生产性服务业集聚与城市土地集约化利用[J] . 税务与经济,2013,(4):13 - 16.

[4] Illersis S., Philippe J. Introduction: The role of services in regional economic growth[J] . service industries journal,1993,13(2):3 - 10.

[5] Marshall A. Principle of Economics: An Introductory Volume[M] . London: The Macmillan press, 1961:89 - 105.

[6] Jacobs J. The Economy of Cities[M] . New York: Vintage press, 1969:45 - 62.

[7] Glaeser E., Kalial H. D., et al. Growth in cities[J] . Journal of Political Economy, 1992,100(6):1127 - 1152.

[8] Eswaran M., Kotwal A., Scheinkman J. A. The Role of Service in the Process of Industrialization[J] . Journal of Development Economics, 2002,68(2):401 - 420.

[9] 钟韵,孙建如. 中心城市生产性服务业与外围城市制造业的互动关系——基于上海与苏州的实证研究[J] . 经济问题探索,2015,(4):80 - 87.

[10] Venables A. J. Equilibrium locations of vertically linked industries[J] . International Economic Journal, 1996,(37):341 - 359.

[11] Duranton G., Diego Puga. Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies[J] . Journal of Urban Economics, 2004,(42):1 - 14.

[12] 宣烨. 生产性服务业空间集聚与制造业效率提升——基于空间外溢效应的实证研究[J] . 财贸经济,2012,(4):121 - 128.

[13] 韩锋,张永庆,田家林. 生产性服务业集聚重构区域空间的驱动因素及作用路径[J] . 工业技术经济,2015,(7):64 - 71.

[14] Anselin, L. Spatial Econometrics: Methods and Models[M] . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988:32 - 45.

[15] Ezcurra R., Pascual, M. Rapun. Regional Specialization in the European Union[J] . Regional Studies, 2006,40(6):601 - 616.

[16] Combes P. P. Economic structure and local growth: France, 1984—1993[J] . Journal of urban economics, 2000,(47):329 - 355.

[17] 韩峰,王琢卓,李玉双. 生产性服务业集聚与城市经济增长——基于湖南省地级城市面板数据分析[J] . 产业经济研究,2011,(6):19 - 27.

[18] 廖进中,韩峰,张文静,等. 长株潭地区城镇化对土地利用效率的影响[J] . 中国人口·资源与环境,2010,20(2):30 - 36.

[19] York R, Rosa E. A., Dietz T. STIRPAT, Ipat and Impact: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts[J] . Ecological Economics, 2003,46(3):351 - 365.

[20] 候新烁,张宗益,周靖祥. 中国经济结构的增长效应及作用路径研究[J] . 世界经济,2014,(5):88 - 111.

(本文责编:陈美景)

The Impacts of Productive Services Agglomeration on the Intensity of Urban Land Use from the Spatial Perspective

ZHOU You1,2, TAN Guang-rong1

(1. College of Economics and Trade, Hunan University, Changsha 410079, China; 2. College of Business, Hunan International Economics University, Changsha 410205, China)

The purpose of this study is to investigate the effect of productive services clustering on the intensity of urban land use in China from the spatial perspective, it is significant to provide suggestion for government to arrange reasonable industrial layout, to promote the conversion of urban land use, and to achieve collaborative development of urban economy and land intensive use in the process of new urbanization in China. Methods of principal component analysis and spatial econometrics analysis were employed. The results indicate that: 1)it exists significant spatial association between the productive services agglomeration and intensive urban land use; 2)on the national level, there are significantly positive effects of productive services agglomeration on the intensive urban land use through the technologyspillover effect by specialized agglomeration, diversification agglomeration and the economies of scale by agglomeration scale; 3)on the regional level, the positive effects of diversification agglomeration and agglomeration scale on the eastern, central, northeast and west areas present a phenomenon in descending order, moreover, the technology spillover effect of specialized agglomeration is more evident in the west than that in the other three regions of China. The paper concludes that enhancing the level of productive services clustering, optimizing the industrial structure, and promoting population agglomeration are all helpful to the intensity of urban land use in China.

land use; productive services clustering; STIRPAT model; Spatial Econometrics Analysis

F301.2

:A

:1001-8158(2016)10-0037-10

10.11994/zgtdkx.20161026.140620

2016-05-22;

2016-09-02

国家社会科学基金项目(16BJY144);湖南哲学社会科学基金项目(15YBA249);湖南省软科学研究课题(2015ZK3008);湖南省教育厅科学研究项目(16C0929)。

周游(1984-),男,江西抚州人,讲师,博士研究生。主要研究方向为产业经济学、城市经济学。E-mail: 24968451@qq.com

谭光荣(1963-),男,湖南湘乡人,教授,博士生导师。主要研究方向为产业经济学、城市经济学。E-mail: 466748818@qq.com