中国发达地区工业土地集约利用的驱动因素

——基于企业微观数据的研究

张 琳,王亚辉,郭雨娜,刘冰洁

(大连理工大学管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

中国发达地区工业土地集约利用的驱动因素

——基于企业微观数据的研究

张 琳,王亚辉,郭雨娜,刘冰洁

(大连理工大学管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

研究目的:中国工业发展与土地资源现状均对工业土地集约利用提出了迫切需求,而工业企业的土地集约利用则是实现区域工业土地集约利用的微观基础。研究方法:在现有研究多集中于中、宏观层面的背景下,本文将研究深入至企业微观层面,先从理论角度分析了各个驱动因素及其传导机理。然后选取中国工业化进程较快的两个省份(广东和江苏)作为研究区域,以1999—2009年1290家工业企业面板数据为样本进行实证检验,实证结果与理论分析相互印证。研究结果:在所有驱动因素中,工业用地价格对集约用地促进作用最明显;中国目前处于土地边际报酬递增阶段,单位土地要素投入的增加可促进企业集约用地,其中劳动投入的系数最大;外资企业相较于其他所有制企业,集约用地水平较高。研究结论:企业规模和企业距港口距离与集约用地水平呈倒U型关系;良好的地理区位、盈利水平及经济环境等均能在一定程度上促进企业集约用地。

土地利用;工业;集约;驱动因素

1 问题提出

在相对较短的工业化历程中,中国工业的发展创造了“中国奇迹”,但也付出了高昂的资源代价,尤其在土地资源日益稀缺的背景下,工业用地的粗放利用仍较普遍,出现了工业高速发展与土地低效利用并存的现象。根据对17个较发达城市抽样调查数据显示,其工业用地产出率不到发达国家20世纪80年代的2%,就连工业用地产出率高的深圳市也只相当于20世纪末发达国家7%的水平[1]。在中国继续推进工业化进程的背景下,促进工业用地的集约利用将是缓解土地资源约束的根本途径。

一直以来,土地集约利用是学术界的研究热点之一,从研究对象来看,早期倾向于将城镇建设用地作为一个整体进行研究[2]。之后,随着工业化进程不断推进,工业用地逐渐从城镇建设用地中被分离出来单独研究[3]。从研究内容看,早期多以现状评价与空间比较分析为主[4-6],随着现实发展与政策制定的需求,研究重心逐渐转向更深层次的驱动因素与机理分析上来[7-8]。从研究尺度来看,已有成果大多运用统计数据分析,多集中于宏观、中观层面。国家、省级、地市级的研究表明市场化水平、区位条件、经济水平、城镇化率等因素造成土地集约利用水平差异[9-16];而开发区层面的研究则表明开发区级别、区位、布局、企业集聚水平及土地政策是影响土地集约利用的主要因素[17-18]。由于受到诸多条件限制,再进一步深入到企业层面的研究就十分有限,仅有个别学者基于小范围企业样本进行调研分析。如Tan Dan等基于江苏三个城市的企业调查研究[19];赵小凤和黄贤金利用企业数据研究不同层面因素对工业土地集约利用的影响[20];邹伟等检验了土地保有税对工业企业土地效率有显著正向影响[21]。

但实际上,工业企业集约用地是构成并实现区域层面工业土地集约利用的微观基础,企业的生产决策及经营状况才是影响土地集约利用的根本原因。因此,深入到企业层面的驱动因素研究是摸清企业用地规律与合理引导企业用地的基础,对促进区域范围内的工业用地集约利用更具有实际意义。只有基于企业层面的数据分析,才能将行业、所有制结构、企业规模等之前研究未曾涉及的因素纳入到研究中来,从而更加全面深入地进行驱动因素分析与机理剖析。

因此,笔者基于《中国工业企业数据库》进行企业用地的调研与数据收集,从微观层面对土地集约利用的驱动因素进行探索,前期研究已经验证了企业规模对于企业用地有显著影响[22]。在此基础上,本文选择了中国工业化进程最快,最具代表性的两个省份(广东省和江苏省)作为研究区域,补充数据后,进一步从经营投入、企业属性、地理区位及经济环境4个方面对工业企业集约用地的驱动因素进行深入剖析,并提出相应政策建议。

2 模型、变量与数据说明

2.1 模型

本文采用面板数据模型进行实证分析。首先,进行了Hausman检验[23-24],结果建议选择固定效应模型。接下来,根据本文研究目的和理论进行进一步分析,如果单纯使用固定效应模型,研究中很多重要驱动因素如企业所属行业、地理区位因素等由于不随时间改变,在固定效应模型中将会被剔除,从而影响研究的全面性。因此,在参考了相关研究的基础上[25-26],本文采用随机效应模型与固定效应模型相结合的方式进行研究,即首先用随机效应模型将全部驱动因素纳入进行拟合,然后再用固定效应模型剔除掉部分不随时间变化的驱动因素进行拟合,由此可以作为随机效应模型的稳健性检验,如果固定效应和随机效应中各变量的估计结果大致相当,则说明该模型的设定较准确,这样设计将使得分析结果更加严谨准确。

模型确定之后,需对固定效应模型进行估计,估计操作步骤如下:(1)采用似然比(Likelihood Ratio)检验来检验模型是否存在异方差;(2)采用Wooldridge检验来检验模型是否存在序列相关;(3)采用Pesaran检验来检验面板数据是否存在截面相关;(4)如果面板数据存在异方差或者序列相关,且存在截面相关,那么将采用Driscoll and Kraay的估计方法加以修正;反之,如果不存在异方差或序列相关、截面相关,那么将采用Rogers的估计方法加以修正[27]。

固定效应模型的检验结果表明,本文存在异方差、序列相关和截面相关,故模型估计采用Driscoll and Kraay的方法来处理。

基于上述分析,本文分别构建如下模型:

第一,面板固定效应模型:式(1)中,ILUit为i企业第t年工业用地集约利用水平,X1it为影响工业企业集约用地的直接驱动因素,X2it为影响工业企业集约用地的间接驱动因素。其中,直接驱动因素主要是指工业生产过程中的直接要素投入,如劳动力、资本等,这些要素的投入多寡与企业集约用地水平直接相关;间接驱动因素一般包括企业所在环境、所属行业及企业特征等,这些因素通常会通过其他机制或渠道来影响企业要素投入,进而影响集约用地水平。αi为企业间的个体差异;εit为误差项;β为待估参数。

第二,面板随机效应模型:

式(2)中,ILUit为i企业第t年工业用地集约利用水平,X1it为影响工业企业集约用地的直接驱动因素,X2it为影响工业企业集约用地的间接驱动因素,Z为影响工业企业集约用地不随时间变化的驱动因素,比如企业距离港口的距离、企业所属行业等,αi为企业间的个体差异,ηit为误差项,β为待估参数。

2.2 变量说明

(1)因变量构造。本文因变量为工业企业土地集约利用水平。比较考虑了目前常用的单一指标法和综合指标法,为避免共线性,本文将采用单一指标评价法(工业产出)进行衡量。计算公式如下:

式(3)中,ILU为企业集约用地水平;GIP为企业工业总产值;S为企业生产占地面积。

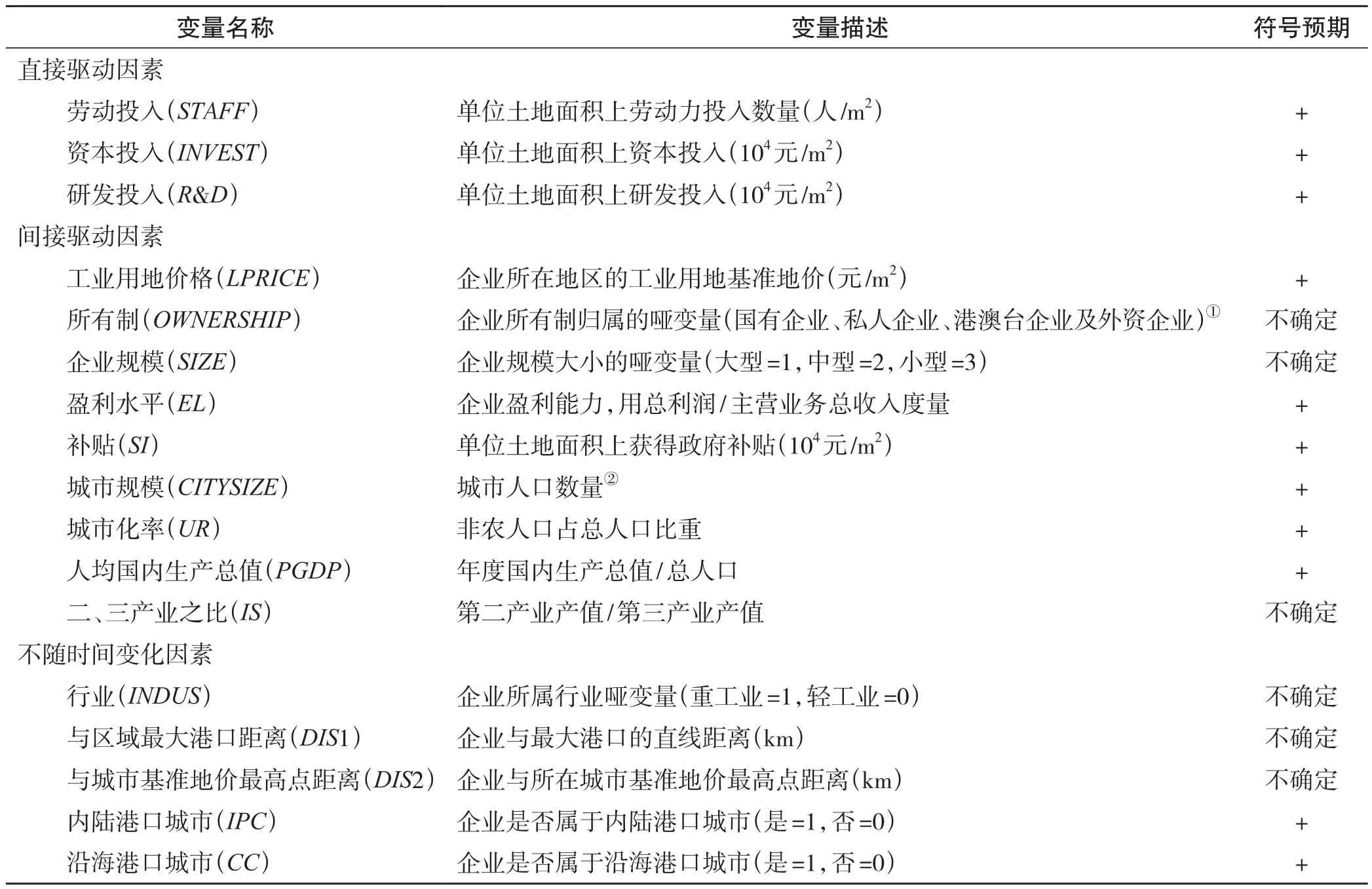

(2)自变量选择。为了更加全面地揭示工业企业集约用地的驱动因素,同时尽量减少模型的遗漏变量偏误,本文从直接驱动和间接驱动两方面,对可能的变量进行筛选(表1)。

2.3 数据说明

本文研究区域为广东、江苏两省,属沿海发达地区,工业化进程速度快且具有代表性,使得结果对于其他地区具有较强的前瞻性和借鉴性。基础数据来源于1999—2009年①本文研究区间为1999—2009年,由于国家统计局官方公布的《中国工业企业数据》只更新到2009年,其他渠道流传的2010、2011年的数据经调查检验,可能存在一定的偏差,故本文没纳入。两省《中国工业企业数据库》(下称《数据库》)。具体的数据处理过程如下:

(1)样本选取。把两省11年间一直存活下来的企业进行按照“法人代码”进行年际之间匹配,共计广东813家、江苏529家,共1342家工业企业。

表1 变量说明Tab.1 Variable explanation

(2)数据补充调研。原数据库中收集了工业企业概况、财务等相关经济指标近120个,但缺乏土地、地理区位及社会经济等指标,而这些指标是本研究的关键。本文对相关数据进行补充调研。企业占地面积数据主要采用网络调查;地理区位数据(主要包括各企业与区域最大港口距离、与城市最高基准地价距离等)采用Google地图实验室中的距离测量工具测量所得;社会经济数据主要来源于《广东统计年鉴》和《江苏统计年鉴》;片区工业用地价格则根据企业所在地址定位,通过“中国城市地价动态监测网”搜集所得,精确到城市内各区,且各数据均经过了指数平减等相应处理。

(3)样本剔除整理。样本调查中剔除了电力、煤炭、矿业及天然气等企业,因为这些企业调研的数据是服务所辖地区的面积,而不是生产用地面积;此外,还剔除了11年间占地面积多次变更的企业、个别调研数据依据常规判断不真实及数据库中重要指标缺失的企业。经过剔除整理,最后剩下广东788家、江苏502家,共计1290家工业企业为本文的样本。

3 实证结果分析

表2分别呈现了固定效应和随机效应回归结果,其中固定效应采用Driscoll and Kraay的估计方法[30],随机效应模型采用Hausman-Taylor估计方法[31],两种模型可以作为相互补充以确定各变量的估计准确程度。

表2 实证结果Tab.2 The empirical results

表2中模型的异方差、序列相关及截面相关均进行了系统性处理,得出稳健性的结果。其中,随机效应的R2-between可以达到0.8847 ,说明模型中已囊括绝大多数影响工业企业集约用地的因素,遗漏变量的可能性很小,模型总体拟合效果较好。下面分别对随机效应和固定效应估计的结果进行逐一分析。

3.1 随机效应分析

本文先对数据进行取对数、标准化等处理,然后回归分析之后进行内生性检验和工具变量合理性检验,结果表明模型已不存在内生变量,工具变量合理性检验的Sargan-Hansen统计量为5.328 ,P值为0.1587 ,工具变量选择较为合理。

表2结果显示,回归结果的Wald统计量为13696.94 ,R2为0.8847 ,方程总体上显著,大部分变量均在1%的置信水平下显著。整体来看,实证结果与理论推断相互印证,拟合结果良好。

比较各驱动因素来看,工业用地价格变量的回归结果为正,且系数最大,为1.0205 。由此说明,工业用地价格是企业集约用地的重要驱动因素,这与理论分析相吻合,同时也与中国的实际发展情况相符。中国土地市场化配置改革起步较晚,前期大量的土地多以划拨或低价出让等形式进行分配,从资源经济学理论分析,资源价格过低,无法正确反映资源价值,将会造成资源的浪费与粗放利用,工业用地就是个很好的例子。之后,随着土地市场化出让制度的逐步完善,工业用地价格逐渐回归正常,能够反映出市场的供需水平。工业用地价格越高,一方面获取土地的企业实力就越强,另一方面,较高的土地成本也会刺激企业进行要素替代,从而提高集约用地水平。在已有研究中,也有学者从宏观层面证明了土地市场发育水平对土地集约利用有着重要的促进作用[9]。

直接驱动因素拟合结果与理论分析相一致,单位土地的投入要素越多,工业用地集约利用水平就越高,由此也印证了本文关于目前中国处于土地报酬递增阶段的判断。其中,劳动投入和资本投入的系数较高,劳动力系数达0.5347 ,而研发投入系数较小。这说明现阶段中国工业企业仍然以投入劳动力和资本为主,劳动和资本对工业企业的发展起到了关键性作用。以企业为导向的研发处于较低水平(研发投入企业占比为10.92 %),因此对土地集约利用的促进作用仍显不足。

间接驱动因素中,系数较大的变量为外部经济环境与企业盈利水平。一般来说,区域发展阶段与经济水平越好,企业的管理水平、要素配置等水平也通常随之提高,因此均会显著提高土地集约利用水平。具体来看,人均GDP和二、三产业之比两个因素均显著为正,说明区域经济水平的提高与产业结构的升级均能促进当地工业企业的集约用地。相较而言,城市规模的系数为负,说明城市规模越大,工业企业集约用地水平反而越低。这与发达城市“退二进三”的实际情况以及中国的产业梯度转移相吻合。广东、江苏均属于中国工业发展最快、经济最发达的省份,随着产业发展阶段的推进,很多大城市的工业企业不断向外转移,而工业内部的结构优化升级与替代尚未跟上,导致工业相对萎缩;而中小城市由于承接了相应的产业转移,工业则处于快速发展阶段。如此一来,就出现城市规模扩大,而工业企业集约用地水平下降的局面。这也是中国工业发展过程中的一个过渡时期,目前发达地区也都着重推进工业转型升级,随着这项工作的推进,土地集约利用水平还会再次提高。

此外,企业所有制变量系数均为负,且国有企业系数绝对值最大,达到0.1651 。由于本文将外资企业作为对照组,这说明相较于外资企业而言,其他所有制结构的工业企业集约用地水平较低,尤其以国有企业集约用地水平最低。这与中国的实际状况相符,中国大量的国有企业用地是计划经济时代靠政府划拨所得,土地成本低,利用相对粗放,而大部分外资企业的土地则是靠租赁或出让等市场化手段获得,土地成本相对要高,因而也提高了集约用地水平。从行业比较,一般重工业企业的集约用地水平要比轻工业企业要高,而企业规模的二次项系数为正,说明其与土地集约利用水平呈“U”型关系,这些结果也都验证了理论判断。

最后,不随时间变化的影响因素。区位因素的系数整体上较小,对土地集约利用的影响相较于其他方面因素要弱。但从实证结果来看,各变量均显著,并能体现一定的规律。与城市基准地价最高点距离的系数为0.0105,且在1%置信水平下显著,表明随着企业远离城中心其集约用地水平反而有所提升。这点与中国很多发达城市产业布局导向相吻合,即将市内的工业企业(主要是制造业)搬迁到离城市中心较远的郊区或工业园区,腾退土地用以商业开发,导致了城市中心工业空心化,很多经营良好的工业企业则多集中于城市外围工业区,从产业集聚的角度来看,可以促进企业的集约用地。

而进一步分析与区域最大港口距离变量发现,其与集约用地水平之间呈现倒“U”型关系。即随着企业与港口的距离逐渐变远,其集约用地水平先增大后降低,转折点在与最大港口距离为362.08 km处。通过对本文的样本统计可知,大约有96.74 %的企业处于距离最大港口小于362.08 km的位置,即绝大多数企业的集约用地水平会随着与区域最大港口的距离变远而增大。这与前文的分析结果相互印证,表明除了城市内部的产业布局调整之外,城市之间的产业梯度转移,也使得很多工业从发达地区搬迁至相对欠发达的地区,从而使得相应的土地利用发生了变化,与最大港口有一定距离的二三线城市成了工业用地利用相对集约的地区。

3.2 固定效应分析

为了对比回归结果,本文又采用固定效应模型进行拟合,模型自动剔除不随时间变化的部分变量,本文又剔除不显著变量(篇幅所限,结果未全部列出),回归结果如表2所示。

回归方程整体上显著,且模型均通过了截面异方差检验和时间序列检验,内生性检验和工具变量合理性检验。11项指标均在不同置信水平下显著。与随机效应模型的实证结果比较可以看出:各变量的回归系数、标准误及显著性等具有高度一致性。其中,各驱动因素的拟合符号基本一致。影响程度最大的因素基本一致,第一为工业用地价格,其次是劳动投入(随机效应模型中系数第二大的企业规模变量,在固定效应模型中被剔除了)。两个模型的拟合结果相互印证吻合,说明本文的驱动因素分析结果真实可信。

此外,由于剔除了较多变量,固定效应模型的拟合优度(0.5508 )要低于随机效应模型(0.8847 ),由此说明,如果一开始就采用固定效应模型,会有较多的驱动因素被忽略掉,从而影响分析的全面性和准确性。本文的尝试也证明,采用随机效应模型分析此类问题能够尽可能地保留自变量,避免驱动因素的损失与遗漏,同时也可以通过相关检验,符合计量方法的要求,今后可以在类似研究中应用。

4 结论与建议

(1)提高工业项目投资准入门槛,增加工业用地投入强度。本文回归结果显示,劳动投入、资本投入、技术投入的系数均显著为正,由此说明中国工业企业的生产尚处于土地边际报酬递增阶段,单位面积土地上生产要素投入的增加能提高土地利用集约度,因此,政府积极促进工业用地的要素投入强度提高十分必要。2008年,国家颁布了《工业项目建设用地控制指标》,明确规定了工业用地地均投资强度不得低于300万元/亩,笔者前期研究发现,大部分样本企业可达标,并且很多企业要远高出这一指标[22]。与此同时,中国土地投资强度相较于国外仍存在较大差距。所以,今后仍需进一步提高工业用地投资的准入门槛。此外,实证结果显示,目前工业企业的研发投入对土地集约利用的驱动力不足,今后应加大鼓励工业企业研发投入,从而促进土地—技术之间的要素替代。

(2)深化工业用地市场化配置改革,科学制定工业用地基准地价。本文研究结果显示,工业用地价格是工业企业集约用地最重要的驱动因素,对集约用地有积极的促进作用。因此,今后应进一步深化工业用地市场化配置改革,进一步完善工业用地出让、租赁机制,使得土地价格充分体现资源的稀缺程度与资源价值,并结合所在区域的宏观经济背景与后备资源禀赋,科学制定工业基准地价,正确反映当地的工业用地供需水平,避免为了招商引资,刻意压低工业地价的做法。

(3)积极提高工业企业规模,引导企业做大做强。本文研究结果显示,企业规模与集约用地水平呈现“U”型关系,笔者前期研究也表明大型企业的土地集约利用程度较中、小型企业有很大飞跃[22]。因此,政府首先应尽量引导一些资金、技术相对较成熟的大型工业企业落地,同时扶持现有企业做大做强,突破土地集约利用的低值区,提高土地利用的规模效应,使得企业在较高的生产经营水平上实现土地集约利用。而一些小型工业企业,除了集约用地水平低下,很可能其带来的环境污染也相对较严重,从社会总体福利而言,往往得不偿失,今后应禁止上马以限制其数量。

(4)适时引导企业重组,提高企业管理水平。本文实证结果显示,相较于外资企业而言,国有企业、私人企业及港澳台企业的集约用地水平仍偏低,尤其是国有企业的集约用地水平最低。一方面是由于土地获取途径不同导致土地成本有所差异,另一方面也有可能是不同所有制下的企业在经营理念、管理水平等方面存在差异所致。因此,适时引导企业重组,比如积极推进国有企业混合所有制改革,引入社会多元化资本,鼓励有能力的企业上市,激发企业内部活力,能促使企业内部各要素优化配置,提高企业运营效率,促进土地集约利用。

(5)合理规划工业布局,促进工业集聚发展。理论分析和实证检验均表明合理的空间积聚会促进企业集约用地。因此,对于新增工业企业,要合理引导其选址布局;对于城市已有的工业企业,则应结合城市发展规划,逐步引导搬迁至相应园区。此外,对于已经存在各类工业园区也应加强评估、监管,实行园区、工业企业间的适度动态淘汰机制,从源头上杜绝工业用地粗放利用,提高园区的土地集约利用水平。

(References):

[1] 王立彬. 述评:必须抬高中国工业用地的准入门槛[EB/OL] . http://finance.sina.com.cn/review/20080215/19544509610. shtml/2008 - 02 - 15.

[2] Chen Jianfei, Kang-tsung C, Karacsonya D. Comparing Urban Land Expansion and Its Driving Factors in Shenzhen and Dongguan, China[J] . Habitat International, 2014, 43(7):61 - 71.

[3] 熊强,郭贯成. 中国各省区城市工业用地生产效率差异研究[J] . 资源科学, 2013,35(5):910 - 917.

[4] 费罗成,吴次芳,程久苗,等. 资源城市转型期工业用地集约利用评价——以枣庄市为例[J] . 城市问题,2013,(2):29 - 36.

[5] 王成新,刘洪颜,史家璐,等. 山东省省级以上开发区土地集约利用评价研究[J] . 中国人口·资源与环境,2014, 24(6):128 - 133.

[6] 彭冲,肖皓,韩峰. 2003—2012年中国城市土地集约利用的空间集聚演化及分异特征研究[J] . 中国土地科学,2014,28(12):24 - 32.

[7] Salvador D. S., Leandro G. M. Public Provision Versus Private Provision of Industrial Land: A Hedonic Approach[J] . Land Use Policy,2005,22(3):215 - 223.

[8] LI Guang-dong, FANG Chuang-lin, PANG Bo. Quantitative Measuring and Influencing Mechanism of Urban and Rural Land Intensive Use in China[J] . Journal of Geographical Sciences,2014,24(5):858 - 874.

[9] 吴郁玲,曲福田. 中国城市土地集约利用的影响机理:理论与实证研究[J] . 资源科学,2007,29(6):106 - 113.

[10] 郑新奇,邓红蒂,姚慧,等. 中国设区市土地集约利用类型区划分研究[J] . 中国人口·资源与环境,2010,20(2):6 - 11.

[11] 郭婧锐,周伟. 青海省土地集约利用与经济发展时空差异分析[J] . 水土保持研究,2014,21(2):194 - 199.

[12] 李玉双,葛京凤,梁彦庆,等. 河北省城市土地集约利用与城市化的耦合协调度分析[J] . 水土保持研究,2013,20(2):238 -242.

[13] 吴广玲,金丽国,黄凌翔. 天津市土地集约利用评价及影响因素关联分析[J] . 湖南农业科学,2013,(13):59 - 62.

[14] 渠丽萍,张丽琴,胡伟艳. 城市土地集约利用变化影响因素研究——以武汉市为例[J] . 资源科学,2010,32(5):970 - 975.

[15] 李灿,张凤荣,姜广辉,等. 京郊卫星城区域农村居民点土地利用特征分析[J] . 农业工程学报,2013,29(19):233 - 243.

[16] 钮心毅,李时锦,宋小冬,等. 城市工业用地调整的空间决策支持——以广州为例[J] . 城市规划,2011,35(7):24 - 30.

[17] 范颖超,聂宜民,陈红艳,等. 基于GIS空间模型的开发区工业企业土地集约利用潜力研究[J] . 安徽农业科学,2014,42(6):1836 - 1839.

[18] 黄凌翔,赵娣,金丽国. 开发区土地集约利用潜力实现研究——基于天津经济技术开发区673个地块的调研[J] . 中国土地科学,2014,28(10):33 - 39.

[19] Tan Dan, Huang Xian-jin. Influencing Factors of the Levels of Intensive Use of Typical Industrial Land[J] . China Population Resources Environment,2008,(6):23 - 29.

[20] 赵小风,黄贤金. 江苏省开发区土地集约利用的分层线性模型实证研究[J] . 地理研究,2012,(4):56 - 61.

[21] 邹伟,赵杰,吴群. 土地保有税对工业企业土地利用效率影响研究——基于江苏省的典型企业调查[J] . 中国土地科学,2014,28(1):60 - 67.

[22] 张琳,王亚辉. 微观企业视角下工业用地产出效率的影响因素研究—基于2088家工业企业样本的实证分析[J] . 华东经济管理,2014,28(9):43 - 48.

[23] Badi H. Baltagi, Georges Bresson. A Robust Hausman-Taylor Estimator[J] . Advances in Econometrics, 2012,(1):1 - 23.

[24] Badi H. Baltagi, Long Liu. The Hausman-Taylor Panel Data Model with Serial Correlation[D] . New York: Syracuse University, 2012.

[25] Egger. P, Pfaffermayr M. Distance, Trade and FDI: A Hausman-Taylor SUR Approach[J] . Journal of Applied Econometrics, 2004, 19(2):227 - 246.

[26] 钱忠好,牟燕. 土地市场化是否必然导致城乡居民收入差距扩大——基于中国23个省(自治区、直辖市)面板数据的检验[J] .管理世界,2013,(2):78 - 89.

[27] 陈强. 高级计量经济学及stata应用[M] . 北京:高等教育出版社,2014:66 - 84,250 - 270.

[28] 陆铭,高虹,佐藤宏. 城市规模与包容性就业[J] . 中国社会科学,2012,(10):47 - 66.

[29] Wang Z, Zhu J. The Evolution of China’s City Size Distribution: Empirical Evidence From 1949 to 2008[J] . Chinese Economy, 2012,(6): 6 - 17.

[30] Driscoll J. C., A. C. Kraay. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data[J] . Review of Economics and Statistics,1998,80(4):549 - 560.

[31] Hausman J, Taylor W. Panel data and unobservable individual effects[J] . Econometrica,1981,49(6):1377 - 1398.

(本文责编:王庆日)

Research on Driving Factors of Intensive Land Use of Industrial Enterprises in Developed Regions in China: Empirical Research based on Micro-Data

ZHANG Lin, WANG Ya-hui, GUO Yu-na, LIU Bing-jie

(Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

With rapid industrialization in China, the land resource is increasingly scarce. It is important to reveal the driving factors on intensive land use of industrial enterprises, which can effectively improve relevant land policies and reduce the extensive land use. Under the background of existing research focusing on the macro or median level, this article analyzed the driving factors from the view of theory and explored its transmission mechanism in the micro level of the enterprises. And then, based on 1290 industrial enterprises from 1999 to 2009 in Guangdong and Jiangsu provinces, this article studied the driving factors of intensive land use. The empirical results were in accordance with theoretic analysis. The results showed that industrial land price is the most significant driving factors, and input factor can improve the land use intensity significantly, especially the labor input, because China is on the stage of increasing marginal landreturns, and the land use intensity of foreign capital enterprises is higher than other ownership enterprises. In addition, the enterprise size and distance from ports presents an inverted U-shaped relationship with land use intensity,and the land use intensity can be enhanced effectively by good location, level of profitability and economic environment.

land use; industry; intensive; driving factors

F301.2

A

1001-8158(2016)10-0020-09

10.11994/zgtdkx.20161111.110202

2016-05-24;

2016-09-09

国家自然科学基金“微观视角下工业企业集约用地的动力机制和政策优化”(71403038);中央高校基本科研业务费“产业升级中的土地资源协调保障机制研究”(DUT16RW128)。

张琳(1978-),女,黑龙江海林人,博士,副教授,硕士生导师。主要研究方向为土地经济学。E-mail: zhanglintg@126.com