社会网络视角下集体行动的发生机理研究

黄岭峻,薛彬彬

(华中科技大学马克思主义学院,湖北武汉430074)

社会网络视角下集体行动的发生机理研究

黄岭峻,薛彬彬

(华中科技大学马克思主义学院,湖北武汉430074)

摘要:在集体行动研究领域,奥尔森的理论一直居主导地位,但是上世纪八十年代有学者从社会网络视角重新解读集体行动,得到较大关注。马维尔和奥利弗合著的论文《社会网络和集体行动:一种临界物质理论》是这一转向的代表作。社会网络视角下,学者们从社会人角度出发来研究集体行动,通过阐述社会网络的模型,即人际关系和组织模型来分析网络结构对集体行动产生的影响,丰富了人们对于集体行动发生原因的认识。社会网络视角下的集体行动理论弥补了奥尔森方法论个人主义、搭便车问题以及集团规模的划分上的不足。

关键词:社会网络;个人主义;集体行动

一、导论

学界对集体行动的研究由来已久。近百年前,勒庞在《乌合之众》中提出了人们参与集体行动具有无理性、盲从的特点。而在上世纪六十年代,奥尔森发表《集体行动的逻辑》一书,将集体行动研究推向高峰。对奥尔森而言,个人只有获得的收益大于成本时,才会选择参与集体行动,即其是否参与集体行动是基于“理性人”假设。奥尔森的理论在集体行动研究中长期占据制高点,后世有很多学者从各种角度补充奥尔森集体行动理论视角,如特博琼(TorbjornTannsjo)、[1]罗默(John E. Roemer)[2]从非理性角度出发来解释情感、观念等因素对集体行动的影响,认为个体单独采取行动时,可能是理性的,但是当个体结合成为组织时,自觉的个体将会消失;贝尔特·克兰德尔曼斯、戴维·A·斯诺和罗伯特·D·本特福则从建构主义的视角修正奥尔森的集体行动理论。[3]

而到1980年代后期,有学者从社会网络角度对奥尔森的集体行动理论提出质疑,使得集体行动理论的研究范式发生很大转换。鉴于国家学界对此转换的介绍还不多见,本文拟对之做一梳理,以就正于方家同道。

二、形成过程

揆诸社会网络视角下集体行动理论的形成过程,它大体上历经三个阶段:即酝酿期、形成期与发展期。

(一)酝酿期:20世纪30年代到20世纪70年代

这一时期,奥尔森的集体行动理论异军突起,应者云集。譬如,斯塔西斯(StathisN.Kalyvas),马修·亚当·克歇尔(Matthew Adam Kocher)等学者,他们都认为个人参与集体行动是建立在理性的基础上。[4]赞成奥尔森的学者强调理性因素,反对奥尔森的学者则看重非理性因素。但在在理性和非理性之争中,1967年北卡罗莱纳大学教授、美国威斯康星大学麦迪逊分校社会学名誉教授博特·N·亚当斯(Bert N. Adams)另辟蹊径,提出了基于社会网络分析的“社会互动理论”。在他看来,共识、爱好以及责任构成了人们进行交往的因素;而人的社会网络则包括亲属关系(kin)、非亲属关系(non-kin)。亚当斯明确指出:“个人的社会网络由他保持的那些人组成的并且具有社会联系的一些形式”,[5]言外之意,个体行为会受到社会关系的影响。集体行动发生于社会中,离不开个体之间的交往。亚当斯提出的社会互动理论暗含着应该从社会交往而不是单纯从个人选择的角度来解释集体行动的动机。这事实上可视为后世从社会网络角度关注集体行动的先声。

(二)形成期:20世纪70年代至90年代

这一阶段,研究集体行动的学者开始普遍提高对社会网络分析的关注度,主要代表人物有诺埃尔·M·蒂希(Noel M. Tichy),杰拉德·马维尔(Gerald Marwell)以及帕梅拉·E·奥利弗(Pamela E. Oliver)。他们认为组织及个体所参与的集体行动与社会网络有较高相关性。[6]

作为密歇根大学罗斯商学院管理学和组织学教授,蒂希在组织学方面造诣颇深,其代表著有《继承:掌握领导层换届的成败过程》、《前线的判决:聪明的领导人怎样通过信任他们的人民取得胜利》等。1979年,诺埃尔·蒂希发表《对组织的社会网络分析》一文,首次介绍了社会网络分析方法,提出对组织中的沟通研究和政治过程研究都离不开社会网络。正是受到蒂希的启发,马维尔与奥利弗开始研究社会网络与集体行动的关系。

1988年,马维尔和奥利弗合著的文章《社会网络和集体行动:一种临界物质理论》问世,也标志着社会网络视角下集体行动研究理论的形成。“临界物质理论”是马维尔和奥利弗研究集体行动的重要成果,它非常具体地阐明了社会网络的密度、规模对集体行动的影响。马维尔,美国社会学家、社会心理学家以及行为经济学家,曾任纽约大学社会学教授,他以对集体行动问题的创新性研究、合作、社会运动以及游说行为等研究而著称。马维尔在研究集体行动中批判了奥尔森关于搭便车问题的观点,认为对于非排他性公共物品,其边际成本不会随着消耗它的人数的增多而增加。因此,对于这类公共物品的竞争,人们会参与其中而不是搭便车。奥利弗赞同马维尔的理论,认为一些社会机制能够抵消搭便车困境的影响,在形成集体行动过程中起着重要作用。

(三)发展期:20世纪90年代至今

当代,这种发端于20世纪30年代的社会网络理论已经进入大多数研究集体行动的学者视野中。这一时期对社会网络视角下集体行动研究的方向主要有两方面:一是倾向于将社会网络具体化,比如研究互联网时代集体行动具备的特点,以尼古拉斯·克里斯塔斯基为代表;二是关注社会网络中的信息搜索,以约翰·T·肖尔茨(John T. Scholz)以及大卫·A·西格尔(David A. Siegel)为代表。

对社会网络理论有重要发展的是尼古拉斯·克里斯塔基斯。尼古拉斯·克里斯塔基斯是美国哈佛大学社会学教授、社会网络研究权威专家,因研究社会网络是如何形成与运转而享誉世界,代表作有《大连接》。他认为:“群体具备个人所不具备的性质,而究其原因在于我们组织个体的方式,使得群体优于个体。”在《大连接》一书中,他特别指出,三度影响力[7](即朋友的朋友的朋友也能影响到你)是社会网络的强连接原则,并决定着社会化网络的功能。《大连接》非常详细地论述了集体行动是如何受到网络的影响,不仅清楚阐述了理论的形成发展过程,而且用这一理论来分析具体案例。

约翰·T·肖尔茨、大卫·A·西格尔等,则对社会网络是否能够解决集体行动的困境产生质疑:“紧密的网络增强信任,支持合作,然而庞大的网络易于信息的搜索,在研究结果中,似乎是对信息的搜索更容易导致集体行为。”[8]作者认为集体行动的发生和网络的紧密度无关,真正起作用的是对信息的搜索。这也是对社会网络视角下集体行动理论的进一步思考。

综上所述,从上世纪30年代至今,社会网络视角下集体行动理论发端于亚当斯对社会网络的关注,形成于马维尔与奥利弗提出的“临界物质理论”,而在当下,有学者则从更为具体的角度研究集体行动中的“网络”究竟是何指。

三、主要观点

不同于奥尔森的集体行动理论,社会网络视角下集体行动理论认为集体行动的发生是社会中一系列复杂、综合因素共同作用的结果。因此,我们应该从人与人的关系,而非单个人的角度来研究集体行动的发生机理。归纳起来,其主要观点如下:

(一)人的行为选择不仅是个人算计的结果,也是他人态度影响的结果

奥尔森的集体行动理论在方法论上基本属于个人主义,他关注的是个体决定是否要参加集体行动,选择的依据是个人理性计算的结果。社会网络理论则认为奥尔森的“理性人”假设没有考虑到社会中其他因素对个体参加集体行动所产生的影响。我们每个人都是社会人,采取行动时,不仅只考虑到个人的利益,而且往往受到他人态度及决定的左右。

上世纪70年代,克莱德·米歇尔(J. Clyde Mitchell)在《社会网络》中介绍网络的概念时提到:“对于社会网络分析方法的使用建立在这样的命题之上,即在这种方法中,一对‘点’的发生影响到邻近‘点’的发生”。[9]显然,他是基于“任何事物都具有社会性”这一命题假设来界定社会网络的概念,言外之意,作为事物之一种的“人”,当然也具有社会性。马维尔和奥利弗等进一步研究社会中的个体参与集体行动的动机,论证了人们选择是否参与集体行动时,所做的决定并不是独立的,按照其原话,就是“很多对集体行动的分析同意克服搭便车行为需要组织潜在的贡献者,因此使得他们的决定不再是独立的”。[10]罗杰·古尔德(Roger V. Gould)也假设个人对集体物品做贡献时,特别关注他人所做的贡献。因此,个体选择是否参加集体行动不只是受到自己意愿的决定,社会网络使得个体与他人联系起来,自己的行为能够影响到他人,同时也受到他人的影响。

(二)人际关系的亲疏影响个体是否参与集体行动

社会网络理论认为个人参与集体行动的动机深受与自己有联系的他人的影响,甚至形成一套临界值理论。迈克尔·苏克(Michael Suk‐Young Chwe)认为,如果临界值达到了个体要参与集体行动的那个值,却不一定就会发生行为,这和他得知的他人是否会参加集体行动的信息有关,如果某个人的利益受损,产生不满情绪,但是他却不知道其他利益受损的人会不会产生不满情绪,在这种情况下,他通常会保持沉默而不是行动起来;反之,如果这个人了解他的同伴,认为利益受损的同伴一定会有不满情绪并且有进行行动的动机,这样一种情况下,这个人往往会有所行动。因此,人际关系中信息的对称性对个体参与集体行动具有重要影响。人际关系对个体参与集体行动的影响作用在另一方面的体现是“共意建构”过程。克兰德尔曼斯认为共同意识的建构有三个方面,即公共话语层次,劝说性沟通层次以及意识提升的层次。[11]通过这三个方面,人们达成共识,进行集体行动,而其中的过程就是人际关系发挥作用的过程,研究发现,共同意志的形成首先是在亲密型的人际关系中形成,然后再波及到其他。

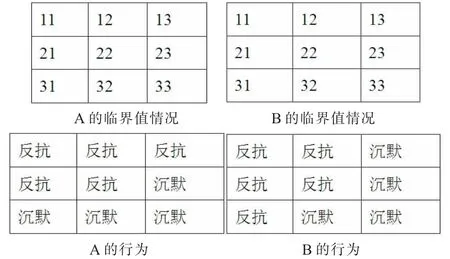

人际关系对个体参与集体行动的影响通过下面两个模型对比表现出来:[12]

模型一:假设A和B两人都有1、2、3的行为临界值(数值越小越容易反抗),如果A和B完全不沟通,两人只知道自己的临界值,那么A的临界值可能是{11,12,13},{21,22,23},{31,32,33},如图4,在这样的情况下,如果A是1的临界值,那么A一定会反抗,但是如果A是2的临界值,以及A不知道B的临界值,那么A就会选择沉默;同理,B也是这样。从图1可以看出,在信息不对称的情况下,是不容易发生集体行动的。

图1:信息不对称的人际关系

模型二:假设A和B完全了解,也就是每个人都知道对方的临界值,现在A的情况和B的临界值情况是一样的,即{11},{12},{13},{21},{22},{23},{31},{32},{33}。在这样一种对彼此信息完全掌握的情况下,A和B的行为如图2所示:由此可以得出结论,在完全了解信息的情况下,发生集体行动的可能性是大于保持沉默的可能性的。

图2:信息完全对称的人际关系

(三)不同的组织结构下集体行动发生的可能性不同

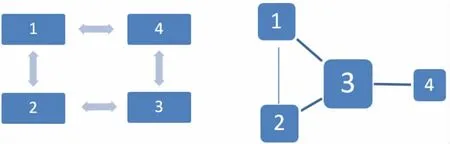

迈克尔·苏克采用临界值的方法论证了结构和策略对集体行动的影响,认为集团中的每个人只有在所有的成员参加或者是达到他的行为的临界值的时候,他才会参加集体行动;人们通过网络来传达他的临界值,在不同的网络结构中,人们与他人的联系和沟通受到结构的限制。因此,人们在知道自己参加行动的临界值的同时,能够得知和他相邻的人的临界值及其参与集体行动的可能性,这对个人是否参加集体行动会产生很重要的影响。我们采用迈克尔·苏克的设计的一个模型来具体说明这一点:

迈克尔·苏克假设了两种结构,方形结构(square)和风筝结构(kite),[13]如图3:

图3:方形结构和风筝型结构

在方形的结构中,假设每个人都有3的临界值,均衡状态就是3333。第1个人知道第2个人和第4个人都有3的临界值,但不知道第3个人的临界值,因此可能的状态是{3313,3323,3333,3343,3353},例如,如果是3353的情况,第3个人具有5的临界值,并且其他的人只有3的临界值。第1个人在得知其他的两个人在每一种状态中都会反抗时才反抗。在3353的状态下,第2个人会怎样做?第二个人不知道第4个人的临界值,因此可能的情况是{3351,3352,3353,3354,3355},如果在这些情况下2选择反抗,他可能只有一个同伴,第二个人在3353的情况下是不愿意反抗的,那么如果1反抗,也只有4这一个同伴了,1也不会反抗,以此可以类推3和4在这一结构中均不会参与集体行动。

但是在风筝结构中,3知道每个人的临界值并且知道均衡的状态是3333。1和2知道所有的事情除了关于4的临界值因此他们知道状态可能是这样的{3331,3332,3333,3334,3335},在这样的状态中,1、2和3都会反抗,但是4不会选择反抗因为他只了解他的邻居3的临界值,不知道1和2的临界值。因此,在风筝结构中,会有三个人选择反抗,即参与集体行动。所以,从这个模型可以看出,结构对于集体行动的发生有着很大的影响。

四、评析

从社会网络的角度研究集体行动,是对个人主义基础上的集体行动研究很大的发展。它起码在如下两个方面弥补了奥尔森集体行动理论的不足。

首先,社会网络研究视角能够一定程度上解决奥尔森提出的集体行动的困境,即搭便车行为。搭便车问题是奥尔森提出来的集体行动的困境,对于某些公共物品,如果个体不参与该集体行动或者在进行集体行动过程中并没有付出百分之百的努力,但是最后却依然可以分享到公共物品,这就会导致个体不参与或者不积极参与集体行动,导致集体行动困境。[14]社会网络理论认为,人们是否选择搭便车与他对信息的掌握程度有密切相关性。社会网络视角下,可以通过两个方面来克服搭便车问题:一方面,重视“共意”构建。共同意志的建构是集体行动发生的重要条件,建构过程是综合利用社会网络资源的过程,因此,对某一事件的“共意”构建程度越高,即对社会网络资源的综合利用度越高,就越能够克服搭便车行为;另一方面,提高信息的对称度。信息对称性模型和信息不对称模型已经表明,在信息对称性的模型中更容易发生集体行动,奥尔森所描述的搭便车问题是在人与人之间信息相对封闭的状态下发生的,而社会网络理论关注的正是信息的交流和沟通,因此,增强社会网络中的联系密度、提高信息对称度在一定程度上能够克服搭便车行为。

其次,社会网络视角下的集体行动理论是对奥尔森关于大集团和小集团理论的发展。奥尔森在《集体行动的逻辑》一书中,将集团按规模划分为大集团和小集团。“在集体行动的理论中,小集团和大集团是两个标志性的概念。但由于奥尔森并没有提供区分集团大小的量化标准,这两个标志性概念的具体含义非常模糊。”[15]因此奥尔森在划分集团规模的标准上没有给出清楚的界定。此外,奥尔森认为小集团比大集团更容易发生集体行动。[16]社会网络在讨论组织的集体行动时,不是通过大集团和小集团来划分的,而是直接着眼于组织的结构方面。在它看来,目前的组织结构主要有两种,即垂直型组织和平行化组织。垂直型的组织属于高密度的社会网络,平行化的组织属于松散型的社会网络。社会网络理论认为高密度的社会网络结构有利于促进集体行动的发生。在密度比较大的社会网络中,人们之间的关系比较复杂,这些复杂的联系个体与他人会产生较多的共同利益,更加容易受到他人的影响;而在松散型的社会网络中,关系的范围比较广泛,导致消息的传播速度比较快,但由于连接性较弱,人们之间的联系不够紧密导致交流沟通的不够,因此,人们获取信息的难度比较大,最终不利于集体行动的发生。按照此种逻辑,即使在一个大集团中,只要其组织结构非常合理,也是容易发生集体行动的。这就推翻了奥尔森认为的大集团中不容易发生集体行动的论断。这样的一种分析方法,一定程度上克服了奥尔森关于大集团、小集团理论的缺陷。

尽管社会网络视角下的集体行动理论问世已有近30年,但是,由于社会网络分析的复杂性,此理论在具体操作过程方面也还存在一些问题。一方面,社会网络理论过分强调信息的对称性对个体参与集体行动的影响,认为熟人社会中,搭便车现象较少,更容易发生集体行动。但是,经验研究证明:在某些情况下,对信息的掌握程度过高却不利于集体行动的发生。比如在熟人社会中,由于对他人太过熟悉,在发生集体行动时,我们可能碍于面子或者其他考虑而不选择参与其中。相反,如果在一个陌生环境中,对周围他人不熟悉,在这种情况下或许个体参与集体行动的顾虑较少,反而有利于集体行动的发生。这其中的影响因素及转换机制有待进一步探索、研究。

另一方面,社会网络中关于行为主体的研究尚欠充分。从社会网络的角度来分析集体行动,应看到某一主体(人或组织)与其他主体的关系对主体的行为产生的影响,并且关注社会网络所涉及的不同个体之间的关系,以及这些不同的关系类型导致的社会资本在信息资源、组织资源和社会支持等维度上的差异。17但是,目前国内外关于这方面的研究非常少,从搜集来的资料来看,学者们对于社会网络视角下的集体行动研究还仅限于理论分析阶段,至多通过建立模型来论证理论。还很少将理论应用到实践中去,更没有从社会网络关系中个体角色的划分来分析不同角色对集体行动产生的影响,比如领袖在集体行动中的作用、精英型领袖和草根型领袖在集体行动中的行为有何区别,等等,这些都是需要后来者进一步思考。

(注:本文系教育部人文社会科学规划项目“工厂环境中农民工的集体行动逻辑研究”,项目编号:14YJA810004)

参考文献:

[1] Torbjorn Tannsjo. The Morality of Collective Actions [J].The Philosophical Quarterly,1989,(38):221-228.

[2] John E. Roemer. Neoclassicism, Marxism, and Collective Action [J].Journal of Economic Issues,1978,(12):147-161.

[3]曾鹏,罗翠观.集体行动何以能—关于集体行动动力机制的文献综述[J].开放时代,2006,(1).

[4] Stathis N. Kalyvas and Matthew Adam Kocher. How“Free”Is Free Riding in Civil Wars? Violence, Insurgency, and the Collective ActionProblem[J].World Politics,2007,(59):177-216.

[5] Bert N. Adams. Interaction Theory and the Social Network[J]. Sociometry,1967,(30):64-78.

[6] Gerald Marwell, Pamela E. Oliver and Ralph Prahl.Social Networks and Collective Action: A Theory of the Critical Mass. III [J].American Journal of Sociology,1988,(94):502-534.

[7]尼古拉斯·克里斯塔基斯.大连接[M].中国人民大学出版社,2012.10-12.

[8] John T. Scholz, Ramiro Berardo and Brad Kile.Do Networks Solve Collective Action Problems? Credibility, Search, and Collaboration[J].The Journal of Politics, 2008,(70):393-406.

[9] J. Clyde Mitchell. Social Networks [J].Annual Review of Anthropology,1974,(3):279-299

[10] Gerald Marwell, Pamela E. Oliver and Ralph Prahl.Social Networks and Collective Action: A Theory of the Critical Mass. III[J].American Journal of Sociology,1988,(94):502-534.

[11] Klandermans, Bert and Dirk Oegama..“Potential, Net-works, Motivations and Barriers”[J].American Sociological Review,1987,(52):519-31.

[12] Michael Suk‐Young Chwe. Structure and Strategy in Collective Action[J].American Journal of Sociology,1999,(105):128-156.

[13] Michael Suk-Young Chwe.Structure and Strategy in Collective Action[J].American Journal of Sociology,1999,(105):128-156.

[14]奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海人民出版社,1965.31-35.

[15]高春芽.理性的人与非理性的社会——奥尔森集体行动理论研究[M].中国社会科学出版社,2009.70-71.

[16]奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海人民出版社,1965.35-64.

[17]王国勤.社会网络视野下的集体行动——以林镇群体事件为例[J].开放时代,2011,(2).

——以《文化偏至论》为例