再城市化趋势下巴黎的人口调控措施与利弊时效权衡

于怡鑫+吕华侨+申峥峥+李铮

导读:随着法国工业革命的推进,巴黎迎来强劲的移民大潮。到20世纪20年代人口数量达到史上最高的290万后开始缓慢下滑,二战结束初期出现短暂人口增长后,60年代至90年代末的40年间巴黎市区人口一直处于负增长状态,这种局面到2000年有所转变,因再城市化趋势以及人口出生率的提高,市区人口再度增长。再城市化导致的人口过于集中带给巴黎交通拥堵、地价飞涨、环境恶化等大城市病。为解决巴黎人口过度膨胀问题,政府采取了各种政策手段加以调控:一是提高生活成本,缩减公共基础设施;二是城市改造与扩建;三是以限制巴黎为主题的分散工业和鼓励机构外迁;四是以均衡为主题的“领土整治”;五是以发展为主题的区域规划和新城建设。

关键词:人口集聚;人口调控;再城市化;外来人口

一、巴黎的人口规模及其变化过程

法国巴黎与日本东京、美国纽约、英国伦敦并列四大世界城市。巴黎有大小巴黎之分,小巴黎是巴黎市区的俗称,人口227万(2013年),面积为105平方公里。行政区划包括原巴黎城墙内的20个专区,它们是以塞纳河心的西岱岛上的巴黎圣母院和塞纳河右岸的卢浮宫为中心,按顺时针方向呈螺旋状向外扩展构成(图1)。巴黎市区面积约占大巴黎总面积的1%,大巴黎也称巴黎大区或法兰西岛,其面积除市区外还包括近郊三省(分布在巴黎城墙周围、由同巴黎连成一片的市区组成的上塞纳省、瓦勒德马恩省和塞纳圣但尼省),以及远郊四省(伊夫林省、瓦勒德瓦兹省、塞纳马恩省和埃松省)(图2),人口近1200万。

从一个两千多年前以西岱岛为中心、占地仅0.5平方公里的小渔村,最终发展成为一座1.2万平方公里、承载千万人口的世界超大城市,巴黎人口规模的发展演化经历了漫长的历史进程。

18世纪末以前巴黎市人口规模仅为50余万,规模不大且变化稳定,人口增长主要源于自然增长。巴黎人口发生剧烈变化的起点是法国大革命(1789年)。当时巴黎市人口52.4万,到1801年总人口变为54.8万,虽然数值变化并不显著,但这背后隐藏这一个事实:大量外来人口涌入巴黎!除了大革命期间死亡人数远超过出生人数外,约有6万贵族、牧师和资产阶级逃离巴黎(1789-1792年间),同期前往首都定居的人数为18万人。也就是说,大量死亡和流亡人口数掩盖了外来人口的快速增长,实际在这一时期巴黎有1/3的人口经历了“大换血”。

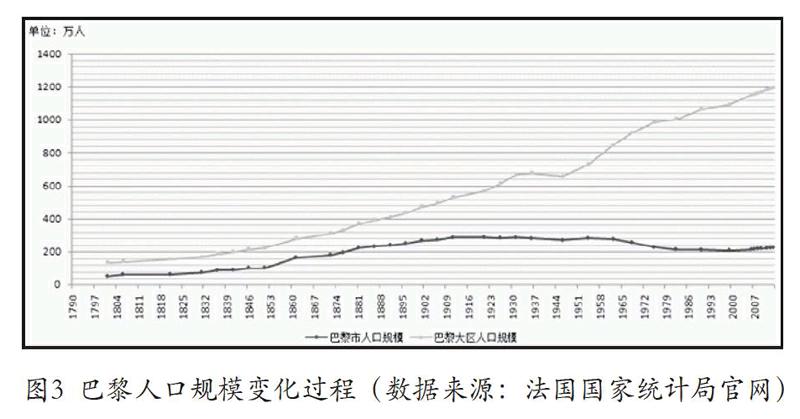

此后,随着法国工业革命的推进,巴黎迎来强劲的移民大潮,巴黎市区人口到1850年已经翻了一番,增长到105万。市区人口增速最快的时期集中于19世纪,到20世纪20年代人口数量达到史上最高的290万后开始缓慢下滑,二战结束初期出现短暂人口增长后,60年代至90年代末的40年问巴黎市区人口一直处于负增长状态,这种局面到2000年有所转变,因再城市化趋势以及人口出生率的提高,市区人口再度增长。

18世纪末19世纪初,市区人口膨胀的同时巴黎郊区人口也开始膨胀,到19世纪80年代,郊区人口集聚的速度超越市区,此后郊区成为巴黎大区人口增长的“主战场”。又持续了一百年,到20世纪80年代,整个巴黎大区人口膨胀才终于停止。也就是说它足足膨胀了200年(除了在二战时出现人口负增长外)。之后,巴黎大区人口增长率基本等同于自然增长率(图3)。

二、巴黎人口膨胀的原因和机理

(一)城市化进程是巴黎人口膨胀的主要原因

巴黎持续200余年人口膨胀源于法国漫长的城市化进程。从时间上可以验证这一论断。一般认为,法国的城市化进程从19世纪30年代正式启动到20世纪70~80年代基本结束,巴黎也是在19世纪30年代正式跨入人口集聚期,20世纪80年代以后巴黎大区人口高速增长状态结束,至今近三十余年再没有出现人口爆炸性增长的情况。然而,二者步调并不完全相同,巴黎在法国的特殊地位使得它在法国城市化进程中充当先锋,其人口膨胀步伐稍快于法国整体城市化进程。

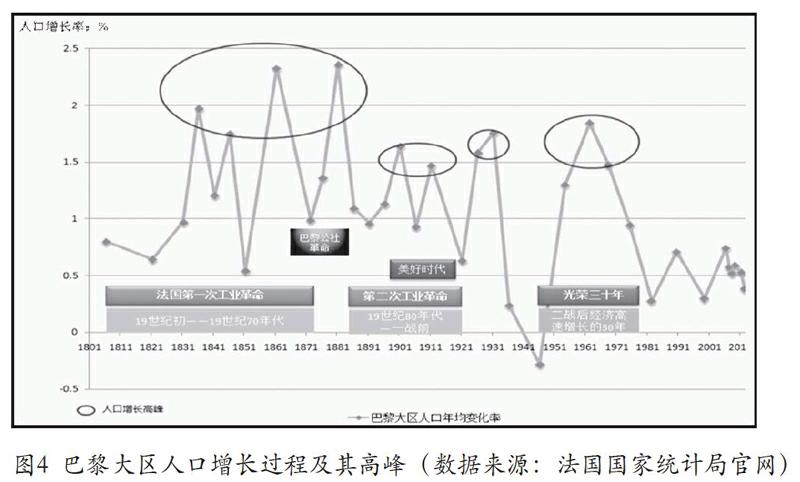

(二)科技进步带动的产业升级和经济繁荣是巴黎人口膨胀的动力

对于国家发展而言,如果说城市化进程好比“加速器”,那么工业化就可喻为“发动机”。法国农村人口流向城市首先也是由工业化进程推动的。法国农村人口外流始于工业革命,并随着工业革命的深化和工业化的展开而同步发展。法国工业化的历史表明,从大革命的工业化准备期到波旁王朝复辟时期(1815-1830年)的工业化全面开展期,再到第二帝国时期(1852-1870年)完成第一次工业革命期,经济出现较快增长的同时城市人口也经历了高速膨胀。此后的一个多世纪,法国工业和经济曾出现过3个增长高峰(即1896-1913年、1920-1929年、1946-1970年)。对照巴黎大区人口年均增长率曲线的变化可以看出,上述时间段正是巴黎人口膨胀的高峰时期(图4)。

(三)外省人和外国移民是巴黎人口膨胀的来源

巴黎持续如此高速的人口增长显然不是由于本地出生率的大幅提高(相反,20世纪30年代巴黎就出现了低生育率问题)而是城市化进程中外来人口的集中涌入。以法国发展史上两次鼎盛时期为例。第二帝国结束后,巴黎市区人口达到198.7万(1872年),其中巴黎人仅为64.3万,134.4万人来自外省或者外国。二战后的50~60年代,巴黎大区人口增长114.3万人,其中自然增长人口为43.3万人,外省和外国移民人口增长71万人。法国自古就有接纳移民的历史,1889年法国大革命一百周年时,移民人数已超过百万。近代出现过两次移民浪潮,一次是一战和二战期间,法国从中东欧地区吸收了不少难民作为劳动力。第二次是二战后,法国经历高速发展的“光辉三十年”,工业化加速使劳动力需求增大,法国从非洲前殖民地吸收了大量劳动移民(黑人穆斯林)。巴黎作为法国经济最发达的地区,是这些移民在法国的主要落脚地。尽管法国于20世纪70年代出台政策限制外来移民,也推出了鼓励移民返国的奖励措施,但家庭团聚政策颁布后,劳工的妻儿父母开始大规模举家移居法国,也就是说没能控制住穆斯林移民人口的日益膨胀。

(四)区域发展不平衡是巴黎人口持续膨胀的根源

法国自古就是一个高度中央集权制国家,专制王权是通过把大部分资源,包括将全国贵族迁移和集中到首都实现的,以致巴黎成了法国本身。权利、财富和其他各类优质资源高度集中于巴黎。巴黎的基础设施和投资环境大大优于外省,尤其是全国的交通网都以首都为中心向外呈放射状延伸,致使巴黎的产业规模和经济职能过于膨胀,外省则难以望其项背。区域发展的巨大差距必然导致巴黎成为吸引法国人口和经济活动流向的绝对优势地区:自1861~1962年法国人口增长880万,其中被吸引到巴黎的就达560万。这一局面又进一步加剧了巴黎与法国其他地区的发展不平衡,形成不断强化的恶性循环。

三、政府的人口调控措施及效果

人口过于集中带来交通拥堵、地价飞涨、环境恶化等大城市病。为解决巴黎人口过度膨胀问题,政府采取了各种政策手段加以调控。

(一)提高生活成本,缩减公共基础设施

法国政府很早就有了控制巴黎人口的意识,18世纪政府建立了包税者城墙,以限制农民随意入城。从1914年开始,政府执行过相当长时期的房租限价政策(对房租的最高价格给予一个限定,房主不得高于该价格出租房屋,也不能随着物价等上涨而提高房租),希望通过抑制住房供给控制外来人口增加。政府提高巴黎生活成本的政策对于富人定居巴黎并无实质性影响,他们能够负担税费也能够通过贿赂等手段绕开房价管制;穷人则被这样的政策挡在巴黎大门之外。无法进入城区的大批新增外来人口和被挤出市区的贫民并没有远离巴黎,而是向城外郊区的聚集,导致巴黎城郊在主城区周遭形成了一个误解丛生、交通闭塞、敌对情绪浓重且人人避之不及的地带,久而久之便形成了一个敌对势力圈,加剧了社会各阶层的隔阂。

1975年以后,巴黎大区缩减公共设施预算,以降低城市吸引力来抑制外来人口。巴黎大区的人口增速确实明显降低:1975~1982年,巴黎大区总人口年均增长率从0.95%降到0.28%。然而,这样的措施带来的不良影响却是相当持久的:由于生活成本居高不下、生活质量和公共交通网络的服务质量持续下降,人们大量迁移到具有更好生活品质的法国其他城市,如波尔多、雷恩、蒙彼利埃等的趋势自上世纪90年代越发明显。

(二)城市改造与扩建

19世纪中叶,随着工业革命在法国的进行,法国的社会经济状况发生了很大的变化。巴黎作为国家的首都和最大的城市,经济获得高速发展、人口增长迅猛的同时,建于中世纪的城市的基础设施越来越不堪大量人口的重负,城市极度拥挤。在拿破仑三世的强力支持下,塞纳省省长奥斯曼男爵主持了一场近代史上对这座古老城市一次最大规模改造(1853-1870年)。

改造的核心是道路交通。如通过建设巴黎“大十字”加“环路”的交通性城市干道疏通最拥挤的城市中心街区,以及通过城郊铁路网的建设打开城市空间,把郊区和市区整合起来。1860年,新的城市规划法通过,巴黎的行政区域扩大,面积变成原来的两倍,人口也从120万变为170万。改造对巴黎最直接、最深远的影响是巴黎城市容貌环境与市政设施的现代化。然而,它也加剧了外来人口向巴黎的集聚和城市人口的又一次“换血”。数据表明,巴黎城市大改造期间也是巴黎人口增长速度最快的时期。1848年巴黎市人口总数仅占全国人口数的2%,但到1870年,人口比重已上升至5.3%,如果将郊区人口也计算在内,那么这个数据将近7%。而且,改造之后巴黎原著民仅占总人口的1/3:1872年人口普查数据表明,当时巴黎人口总数为198.7万人,其中只有64.3万为巴黎人,还有132.4万人来自外省或者外国。新来的人口中,既包括外省贵族及老板阶层等有钱人又包括大批背井离乡的苦劳力(庞大的市政工程本身也吸引了大量的建筑工人)。值得注意的是,受奥斯曼工程吸引前来巴黎的外省人在巴黎公社运动中扮演了重要的角色:巴黎公社遭镇压后,军事法庭传讯了36309名公社囚犯,其中只有8841人出生在塞纳省,不到总数的1/4。

(三)以限制巴黎为主题的分散工业和鼓励机构外迁

为了防止巴黎的继续膨胀,从1950年开始,政府试图通过严格的限制性政策来控制巴黎市区发展规划,将产业、人口向城市郊区疏散。如不批准市区内的新工业项目(1955年)。对工业建筑用房进行严格的行政审批和限制:禁止在市区内建造1万平方米以上的办公大楼(1959年);现有市内工业企业改扩建占地规模不得超过现有场地面积的10%(1958年)。除行政限制外还征缴高额税金,如对市内企业开征“拥挤税”(1960年),交通建设资助税(数额相当于企业发放工资的1.7%);对巴黎大区在建的工业用房征收昂贵的土地使用费(每平方米征收50-100法郎)。若从巴黎市区迁出占地500平方米以上的工厂,则给予60%的拆迁补偿费用。另外,为了控制写字楼的发展,巴黎规定每年办公楼的建设总量不得超过100万平米,而且要缴纳特许使用费,具体金额因地段而异,如在巴黎最为繁华的中心区或者西部近郊,税金为400法郎/平方米。然而,如果建在新城则不收这笔税费。

限制性政策被严格实施且效果十分明显。1960年,巴黎大区获批在建的工业用房面积只占到全国总量的10%。1961~1966年,巴黎市区和周边地区拆除的商业用房面积(32.2万平方米/年)远远超过了新建面积。到20世纪80年代初期,市区50年代的老企业关闭了四分之一,外迁项目达到3000多个。在1963~1973年期间,巴黎地区百人以上的工业企业从1726家减少到1347家,减少了22%(整个法国减少了11%)。1954~1962年,巴黎工业就业(不包括建筑和公共工程)年平均增长0.9%,1962~1975年间(工业疏散政策实施后)平均每年下降1%。到1975年以后,工业已经被“赶出”了巴黎,第三产业成为巴黎的支柱产业。

郊区土地价格的不断上涨和政府对企业严格审批制度和高昂税收政策的实行使企业向外省迁移,外省从巴黎那里获得了近50万个工作机会(1950-1971年),这个数字是庞大的,但这些工作岗位超过半数位于首都方圆300公里的辐射圈内,也就是说集中在巴黎盆地。比如鲁昂、奥尔良和兰斯等,这些城市距离巴黎市区140公里左右,属于巴黎1小时经济圈内,承接了巴黎大区60年代转移的工业。事实证明,高昂税费以及强制实行的审批制度的确让很多工业企业对巴黎望而却步,然而它们在巴黎盆地范围内的集中也说明该地区是一个不以人的意志为转移的强有力的大区集合体。

除企业和产业外,政府还鼓励机构迁出。这类措施最早可追溯到19世纪末20世纪初,由于巴黎人口密度一直在增长(当时巴黎市区的人口密度是现在的三倍),首都在第一次世界大战爆发前夕,将收容所、救济院、火车调度站、货运客站、公墓、跑马场、飞机场等大量非营利性质的公共设施迁到了城郊接合地带。此后,某些大型机构的外迁在法国整体的国土规划中不断被提及,尤其是20世纪60年代以来。比如,从巴黎市区迁出的各类机构,均可享受15%~20%的投资补偿津贴。但实际迁出的学校不多,且大多迁至离首都不远的郊区。巴黎继续占据着教育中心的地位,更没有看到丝毫关于法国知识中心真正向外迁移的明显迹象。另外,政府还积极促进文化机构向郊区的外迁,如特意给落户于巴黎郊区的剧院增加了财政补贴。其中好几家剧院都获得了极高的声誉,成为巴黎地区最出名的剧院。

(四)以均衡为主题的“领土整治”

战后十年经济复苏时期,人口和经济在地区和全国范围内的不平衡分布成为当时法国社会的主要特征。1955年佩鲁(F.Perroux)发表了“增长极理论”,认为应当通过在区域范围内建立新的增长点来寻求区域整体的均衡发展,这为法国开展控制巴黎人口规模、平衡全国各区域发展的国土整治行动实践提供了理论指导。同年,政府颁布了“领土整治令”,拉开了法国国土整治公共行动的序幕。

领土整治的核心内容是在全国规划建立“平衡性城市”,即通过在全国选取具有带动效应的城市,形成有竞争力的城市群,来抗衡巴黎强大的磁力作用。1966年“领土整治与大区建设委员会”确定建立8个平衡大城市,鼓励把可以促进地区进一步发展的关键性工业放在这8个重点发展地区。这些平衡性城市都享受区域交通设施、城市建设、工业发展的优先权。政策除分散了巴黎的工业功能和人口外,还在后期分散了其服务业(包括管理机构)和教育资源(如研究所、大学等)。

过去巴黎工业政策影响外迁的工业企业一般不超过距离巴黎200~300公里的范围,而1968~1975年全国新增加工业就业总数中却有2/3强在巴黎盆地以外。1968~1975年巴黎的人口减少了11.1%,同期马赛增加了2.3%的人口,图卢兹增加了6.7%,斯特拉斯堡增加了1.3%的人口,人口的此消彼长有力地说明了建立平衡大城市对区域协调发展具有平衡作用。必须强调,20世纪五六十年代,法国正迎来城市化进程加速期,农村人口向城市的迁移在1954~1968年间维持较高速度。这些人口并没有持续、大量地往巴黎地区迁移,而是在本地区以外的大、中型城市中保持较高的净迁移比例,区域均衡化政策功不可没。

(五)以发展为主题的区域规划和新城建设

1960年的《巴黎区域开发与空间组织总体计划》(简称PADOG)提出通过改造和建立新的城市发展极核对已基本实现城市化的郊区进行空间结构调整,形成多中心的城市空间格局。1965年的《巴黎地区国土开发与城市规划指导纲要(1965-2000年)》(简称SDAURP规划)摒弃以往以限制为主的指导思想,坦承在未来相当长时期地区城市发展的步伐不会放缓,人口规模和城市用地规模将继续扩大,并主张优先考虑满足人口增长和城市发展的空间需求。它指出未来城市发展必须有利于区域整体的协调发展,并首次提出通过新城建设分解巴黎中心城区集聚的能量,容纳新增的人口和就业。这标志着巴黎区域规划指导思想已经从限制变为区域协同发展。

SDAURP在塞纳马恩和瓦兹河谷规划两条城市优先发展轴,从巴黎城市密集区的南北两侧相切而过,并在该轴上距离市中心20~30km规划了5座人口规模在20万~50万人的新城:赛日蓬图瓦兹(Cergy-Ponotoies)、马恩拉瓦莱(Manre-La-Vallee)、圣康坦昂伊夫林(St.Quentin-en-Yvelines)、埃夫利(Evry)、默伦赛纳(Melun-Senart),改变了传统同心圆城市形态。

值得注意的是,巴黎新城建设并非一蹴而就,其吸纳人口的效果更是在经历了二十余年之后才越发明显。其实,在头15年间,它们只吸收了巴黎近郊20%的新增人口,远低于预期。但之后的8年问,人们才发现这些新城终于大获成功:它们吸纳了整个大区1/3的新增人口(58.7万人口中的21万),在很大程度上担负起赋予它的重任,避免了新增人口向巴黎的聚集和在现状城区的蔓延,使巴黎大区发展更趋于动态均衡。

四、巴黎的经验和启示

(一)以城市化进程和产业发展为宏观线索谋划人口调控政策

透过巴黎的案例我们发现,尽管特大城市人口发展问题与复杂的经济社会问题相关的因素千头万绪,但其中有两条基础性线索:一是城市化过程,二是产业发展进程。城市化是大城市人口持续膨胀的根源,城市化进程结束特大城市人口的急剧膨胀也就停止了。就业是人口立足的根本,疏散人口的过程中产业转移和产业重新布局是关键。因而,只有将人口调控与二者的运动规律密切结合,才能做出正确的预判,制定符合客观发展规律的政策。法国在上世纪60年代的相关政策就是个典型案例。当时,法国迎来经济大繁荣和城市化加速期,如果任由事态发展,大量的外来人口会继续疯狂涌入巴黎并在郊区定居,整个巴黎大区的“膨胀”令人难以想象。关键时刻,法国推出的“领土整治”计划,通过平衡性城市基础设施建设和产业的优惠政策,将企业、项目、资金和劳动力吸引到法国各重点扶植的潜力城市群中,有效地缓解了巴黎的人口压力。巴黎新城的布局也是在20世纪60~70年代开始展开,当时巴黎远郊城市化进程加速,又面对外来人口的巨大压力,科学合理地规划和建设新城,使得巴黎郊区得到较快发展,并成功吸纳了涌入巴黎的外来人口。同时,产业布局从疏散工业到连同工业和第三产业一起疏散再到重新加强工业的弯路和历史教训也值得我们反思、吸取。

总之,在研究制定特大城市人口政策之时,我们要在宏观层面把握城市化进程中人口的空间运动规律和特点;把握产业发展的一般进程,尤其是产业升级和产业在区域中的空间布局规律。研判特大城市所在国家和区域的城市化进程,以此为基本依据,判断人口规模变化趋势和掌握调控力度:确定特大城市经济和产业所处发展阶段及未来发展方向,以此为主要指引,在调整产业布局、升级产业结构中科学调控人口。

(二)权衡各类政策的利弊与时效选择适宜的调控措施

结合后续的经济社会影响,我们总结巴黎主要人口调控政策的适用情况。

1.对于城市发展的限制性政策虽然在遏制人口方面具有明显效果,但长期看过度的干预和消极限制不利于城市发展,要结合城市发展战略使用。

上世纪50年代实行的严格限制城市化地区内增加新工业项目等措施,致使积极的工业疏散政策演变成对巴黎地区工业和商业发展的消极限制,外迁工业企业和一些新工业项目不得不到巴黎地区以外寻求发展空间。这样的限制政策促使城市化发展在更大的地域范围内无序发展。很多人提出,对巴黎经济尤其是工业发展的一味限制,削弱了法国唯一一个拥有国际地位城市的实力,从而国家竞争力逐渐衰落。没有工业作为支撑,城市的发展和社会的稳定缺乏坚实的后盾。现今,从萨科齐政府的“再工业化战略”到奥朗德政府的“新的工业法国”的发展路径,无不力图通过重新振兴法国制造来推动法国企业竞争力的提升,使法国国家竞争力重新跻身世界前列。而这一政策正是基于削弱巴黎以后,法国缺少强大制造业支撑,国民经济越来越“空心化”的判断。

虽然带有副作用,但并不是说一定不能限制。例如,在巴黎最近的一次区域规划(1994年颁布的SDRIF规划)中,强调要适度控制城市发展速度,将未来25年的区域城市发展建立在适度增长的政策基础上,进而把提高质量、追求平衡作为区域城市化发展的重点予以优先考虑,甚至不惜以牺牲规模增长为代价。可见,限制与否和限制到什么程度要根据城市发展阶段及所面临的主要发展问题而定。巴黎的发展经验告诉我们,在人口膨胀问题极为严重、人口压力巨大的特殊时期,限制政策仿佛一剂强行针,十分奏效;而从长期来看,对增长的适度控制、经济增长在追求质量和平衡发展目标下的让位,可能是像北京这样的特大城市当前和未来发展应当采取的原则。人口调控应当建立在这一基础上,重点从控规模向调结构转变。在疏散低端产业与培育高端产业的过程中,吸纳具有高文化素质和高文明素养的人口。

2.国家层面的平衡区域政策、都市圈范围内的协同发展政策有利于从根本上解决特大城市人口过度集聚问题,同时还应依据不同发展阶段的主要矛盾适时调整。

法国在“光辉30年”期间的均衡化政策符合法国的产业演进和城市化进程,平衡型大都市成功吸纳了大量农村人口,分担了巴黎地区进一步急速膨胀的压力,也带动了法国一批中小型城市的发展,促进了区域平衡发展。巴黎区域规划中的新城建设于此同出一辙,只是范围放到了巴黎大区内。二者同是国家和地区城市化加速时期,缓解特大城市人口加速集聚的良方,尤其适用于资源优势过度集中、吸引力难以控制的特大城市。

然而借鉴这样政策的同时,巴黎的发展经验也显示,事物并非一成不变,在大背景改变后原本适用的政策可能不再适应时代发展的需求。20世纪80年代,法国国内的区域政策受到欧洲一体化政策的影响,城镇体系结构已逐渐跳出国家的范畴,而放到了整个欧洲乃至全世界更广泛的视野中。在这一背景下,人们指出,法国范围内长期实行区域均衡化政策一定程度上削弱了巴黎在世界范围的综合实力。可以看出,新环境下“国际战略”的愿望和限制巴黎的措施存在着比较明显的矛盾,需要进行重新调整。事实表明,无论是均衡化措施还是其他被证明有效的人口调控措施,都不是万年不变的灵药。政策制定者应抓住和预测不同发展阶段的关键问题,及时调整相关政策,而不能仅仅停留在思维的延续上。

3.通过提高成本抬高门槛的调控手段既无法彻底解决人口集聚问题而且为城市可持续发展埋下隐患。

首先,巴黎实施的此类人为提高生活、居住成本的措施扰乱了市场经济本身的秩序(如前文的房租限价政策),破坏了城市经济的健康发展。其次,高成本社会的政策也降低其对有创新能力的年轻人和成长型企业的吸引力,进而城市流失了支持未来持续发展动力的最宝贵资源。再次,简单的“堵”或“撵”的手段,由于不是从源头上解决巴黎人口集聚,导致外来人口驱而不散。思维形态上对社会的怨气,空间上在郊区的聚集,是酿成巴黎“郊区病”的源头。其实,特大城市本身生活、生产成本己然高于其他城市,这是市场经济规律发挥作用的体现,也就是说市场已经在这方面设置了最为科学的门槛。政府的人口调控应综合考量各种有利于城市可持续发展的标准,而非带有明显的“嫌贫爱富”导向。

(三)人口调控政策制定中要注意外来人口的基本特征及其对整个地区人口结构的影响

从法国大革命到巴黎公社运动,巴黎人口变化和城市发展进程显示,在巴黎暴力的社会革命中外来人口在其中担当了重要角色。近年巴黎郊区频繁发生的骚乱以及最近在巴黎发生系列恐怖袭击事件,也与聚集在巴黎郊区的大量北非穆斯林移民后裔直接相关。更为严重的是,郊区移民的高出生率才是20世纪70年代以来整个巴黎大区新增人口的主要来源。人们越来越担心巴黎乃至法国和欧洲的穆斯林化。巴黎的教训给我们敲响了警钟,制定人口调控政策须慎重考虑外地人口和外国移民的宗教信仰、出生率等人口基本特征,及其与本地人口的相融性。要设置警戒线,必要时采取严格限制手段维持本地人口和外地人口的合理比重,人口调控要以维护社会和谐稳定为根本原则。

责任编辑:张炜