市场规模、市场化程度与外商直接投资溢出——来自中国中部地区制造业的实证研究

陈著石

(合肥工业大学 经济学院,合肥 230601)

市场规模、市场化程度与外商直接投资溢出

——来自中国中部地区制造业的实证研究

陈著石

(合肥工业大学 经济学院,合肥230601)

摘要:采用中国中部地区9个省1990-2013年的面板数据,考察外商直接投资(FDI)溢出效应在该地区制造业是否存在,并找出影响FDI溢出效应的环境因素。结果表明,FDI对中部地区内资制造业的溢出效应是分阶段逐步显现的;市场规模没有明显促进FDI溢出效应的发挥,而市场化程度对FDI溢出效应具有显著的积极影响,FDI溢出效应是随着该地区市场化程度的提高而提高的;进一步分析发现,政府对市场干预的减少、非国有经济的发展可以促进中部地区制造业的FDI 溢出效应;而产品市场发育、要素市场发育和市场法律环境不是影响FDI 溢出效应的积极因素。最后提出相应的政策建议。

关键词:外商直接投资;市场规模;市场化程度;溢出效应

一、引言

改革开放以来,中国的外商直接投资(FDI)流入量逐年增加,这一方面为中国的技术进步和产业升级提供了机遇 , 另一方面也对国内某些落后产业,特别是制造业的发展构成了不小的冲击。当今世界制造业的格局正面临着变化,新技术的发展、企业的变革及市场制度的完善对传统制造业提出了新要求,而中国与其他依赖制造业的发展中国家都在设法使其国内的制造业在新格局下获得持续增长,以维持其国际竞争力。中国自改革开放以来的经济增长离不开制造业的贡献,而大多数在中国的外商直接投资也都集中在制造业。近期东部沿海地区投资成本的上升导致外资制造业逐步向内陆转移,中部地区存在通过承接产业转移从而实现其区域内制造业升级的机遇。另外,当前中国正处于以市场化改革为中心的经济体制改革新时期,中国国内的市场规模庞大,市场化程度也在逐步加深,但部分地区距离完全的市场经济体系这一标准仍存有较大差距,这导致了一些影响经济效率的问题的产生,其中包括可能存在的对FDI溢出效应的抑制问题。因此,如何评价中部地区制造业的FDI溢出效应,以及市场规模和市场化程度对FDI溢出效应的影响,有着重要的现实意义。

FDI的技术溢出效应在理论上已经得到学界普遍认同, 但是大部分对FDI技术外溢效应影响因素的研究都局限于一国或地区的局部或者显性因素上,对制度环境因素则关注不够。这显然无法全面阐述在国内市场化转型和经济体制改革的政策环境下,庞大的市场规模和逐步加深的市场化程度如何影响FDI溢出效应的发挥。本文选取市场规模作为投资环境的显性因素,市场化程度作为制度因素,以期能够从不同方面综合考察投资环境对FDI溢出效应的影响。研究拟分为以下几步骤:首先通过中国中部地区9个省1990-2013年的面板数据,考察FDI溢出效应在该地区制造业是否存在,并将样本期合理划分成三阶段,以体现出FDI溢出效应的动态特点,从而提出可能造成这一变化的环境因素;之后将环境因素分为市场规模和市场化程度两方面,分别检验其对FDI溢出效应是否具有促进作用,并据此提出具体的政策建议。

二、模型设计与数据说明

1.模型设定

(1) 基础模型在模型的设定上,本文借鉴了技术进步驱动的内生增长模型,以描述FDI技术溢出对内资部门经济效率的影响:

(1)

其中,下标 i 和 t 分别代表各省区和时期,TFP为各省区内资制造业的全要素生产率,F为FDI技术溢出指标,Z为影响经济运行效率的若干控制变量,η为面板数据模型截距项,ε为随机扰动项。为了反映FDI溢出效应以外影响经济效率的因素,需加入相应的控制变量,否则有可能会高估FDI溢出效应,同时拟合度也可能受影响。除了FDI溢出效应外,外贸引起的技术溢出、固定资产投资增速、人力资本水平以及本地内资部门的研发都有可能提高内资部门的经济效率。于是引入下列控制变量: 通过进口产生的技术溢出M、固定资产投资率I、人力资本存量H、国内技术水平D。

(2) 扩展模型在讨论FDI溢出效应是否存在的同时,本文也试图确认影响FDI溢出效应的环境因素。于是在模型(1)的基础上,引入了新解释变量:FDI溢出效应的影响因素E(描述外商投资环境),以及FDI溢出指标和FDI溢出效应影响因素的交互项E×F,得到模型(2):

(2)

为了确保交互项没有替代FDI溢出效应及其影响因素对经济增长的影响,回归方程中依然保留了这两个变量。对FDI溢出效应影响因素的讨论主要从两方面展开:用市场规模代表投资环境中的显性因素;用市场化程度代表制度环境。这两个因素共同影响FDI溢出效应,但有可能存在相互干扰,很难明确区分。所以这里将市场化程度和市场规模两个变量分别引入回归模型进行估计。

外商投资环境对FDI技术溢出效应的影响,可以体现在模型(2)中的系数β2上。如果该交互项的系数估计结果是显著的,这意味着FDI溢出效应取决于投资环境。如果交互项的系数显著大于零, 表明投资环境有利于外商直接投资技术溢出的产生;如果该系数为负,说明投资环境会抑制外商直接投资技术溢出效应的产生。

计量方法上,首先通过散点图分析模型形式,将市场化程度MARKET及其与FDI溢出指标F的交互项以外的各变量取对数,以降低各变量之间可能存在的非线性关系和异方差。对于可能出现的DW值接近 0或4、存在自相关的情况,需通过统计软件在模型中加入变量AR(1)。如果AR(1)的系数显著的不为零,DW的值接近于2,则说明模型已消除了自相关。

常用的面板数据模型一般分三种类型:混合模型、固定效应模型、随机效应模型。个体效应问题在这里具体表现为:很难区分较高的全要素生产率是当地固有的地区优势造成的还是外资进入造成的,外资往往会选择生产率高的地区,于是即使没有发生外溢效应,外资溢出指标与生产率之间也是正相关的,这会高估溢出效应。于是需要对可能存在的个体效应进行检验。

对于选择混合模型还是固定效应模型,一般采用F检验。由于混合模型的假设一般与实际情况不符,这里跳过F检验。对于选择固定效应模型还是随机效应模型,采用的是Hausman检验,即通过判别两种模型估计结果差异的非零显著性,从而检验是否存在固定效应。如果H统计量的p值低于5%,选择固定效应模型。对固定效益模型一般运用组内估计法;对随机效应模型运用GLS的估计结果是一致和有效的。由于篇幅所限,这里省去了对个体效应截距项和变量AR(1)系数的报告。

2.主要变量说明

(1) 内资制造业全要素生产率TFP本文直接选取TFP的水平量作为技术进步指标度量中部地区各省内资制造业企业的全要素生产率,运用的是依据C-D模型的参数法:

TFP=Y/KɑLβ

式中, Y、K和L分别表示内资部门的产出、资本存量和劳动力投入。ɑ与β分别是资本存量和劳动力投入对于产出的弹性系数, 并且ɑ与β之和等于 1。对于资本和劳动的产出弹性,国内学者给出了许多估算,被采用的数值一般是ɑ=0.4 和β=0.6(叶裕民,2002)[1]。Y、K、L分别由内资制造业工业增加值、内资制造业固定资本存量和内资制造业企业年底就业人数表示。

内资制造业工业增加值存在统计缺失的部分,可以由该地区制造业工业增加值减去规模以上工业企业中的的外资企业工业增加值近似估计,并通过工业品价格指数对工业增加值进行平减处理(以1990年为不变价格)。相关数据来源于《中国工业经济统计年鉴》提供的中部地区 9个省区 1990-2013年期间分地区、行业的统计结果。中部地区包括山西、内蒙、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖南、湖北。

对于内资制造业固定资本存量,可以先通过《中国工业经济统计年鉴》汇总获得各省区的制造业固定资产投资额。内资制造业固定资产投资额由制造业固定资产投资额减去外资企业固定资产投资额得到近似估计。通过永续盘存法计算固定资本存量,并使用固定资产投资价格指数折算为不变价的固定资本存量。固定资产投资价格指数缺失部分由工业品价格指数来代替。固定资本折旧率取值5%。

内资制造业企业年底就业人数,通过《中国工业经济统计年鉴》汇总的各制造业行业年底就业人数合计,再减去外资企业年底就业人数近似估计得到。

(2) FDI技术溢出指标F该变量的系数反映外商直接投资对内资制造业技术外溢效应的大小。如果该系数估计结果显著大于零,则说明FDI对内资制造业产生了溢出效应;如果该系数估计结果显著小于零,则说明外商直接投资对内资制造业产生了挤出效应。

借鉴L-P模型[2]度量FDI技术溢出指标F,具体计算如下所示:

其中n表示对东道国存在技术溢出的国家数量,这里选取 G-7 以及香港 、韩国 、新加坡作为FDI溢出来源地,即 n = 10。 Fit表示t 期通过FDI 渠道流入东道国i省的国外研发投入总额, Sjt是 t 期 j国的研发投入支出, FDIjt是 t 期 j 国对东道国的直接投资总额 , Kjt是 t 期 j 国的固定资本形成。 Vit是i省的FDI引入量占全国的比重。有关数据来源于OECD统计资料中的 《主要科学技术指标》《对外经济贸易统计年鉴》和《中国统计年鉴》以及各省(市)统计年鉴。

(3) FDI溢出效应的影响因素E本文分别从市场规模和市场化程度两方面考察FDI溢出效应的影响因素。对于一国或地区的市场规模,不同的学者根据其研究目的,往往会选择不同的指标。由于GDP是按国土原则核算的生产经营的最终成果,外资在中国境内创造的产值就应该计算在GDP中,这可能会造成模型(2)的多重共线性问题。所以在借鉴以往研究的基础上,可以通过按国民原则核算的该地区实际人均GNP(PGNP)反映各省份市场规模的大小,以规避这一问题。

以往研究多是以国有经济成分来表示市场竞争程度,与此不同,本文采用的则是樊纲和王小鲁等《中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告》[3]中测算的各省市市场化指数(MARKET)。该指数除总得分外,分为五个分项得分,包括政府与市场的关系、非国有化水平、产品市场的发育、要素市场的发育、市场中介组织发育和法律制度环境。缺失时期的指数采用趋势外推法进行了补充。

(4) 通过外贸渠道产生的技术溢出M借鉴Coe和Helpman(1995)[4]的方法对以国际贸易为途径的技术溢出进行度量,具体计算如下所示:

与上述L-P模型相似,假定考虑 n 个国家对东道国存在国际技术溢出 , IMit是 t 期通过进口渠道流入东道国i省的国外研发投入总额, Sjt是t期 j国的R&D支出, IMjt是t 期东道国从 j 国的进口总额, GDPjt是j国t期的国内生产总值,Vit是t期i省的进口占中国进口总额的比重。

(5) 固定资产投资率I该变量可以控制设备投入更新导致的内资制造业生产率水平的提升,其指标采用的是固定资产价格指数平减后的实际固定资产投资占实际GDP的比重。

(6) 人力资本 H对中国人力资本存量的度量学界普遍采用的是受教育年限法,即将某一年龄及其以上人口按照学历分类,然后用各种学历相对应的教育年限对各种学历相对应的人口数量进行加权求和,再将求和的结果除以这一年龄及其以上人口总量,所得到的比值就是这一年龄及其以上的全体人口的平均受教育年限。李秀敏(2007)[5]用此方法估计了1990-2004年全国各省、自治区、直辖市的平均受教育年限,可以直接引用其数据。2005-2013年全国各省、自治区、直辖市的平均受教育年限可根据《中国统计年鉴》相关数据求出。

(7) 东道国技术水平D国内的技术水平以东道国研发存量来表示,并通过永续盘存法计算得到。基期的研发存量则根据 Griliches(1980)[6]方法计算所得。采用如下的公式计算:

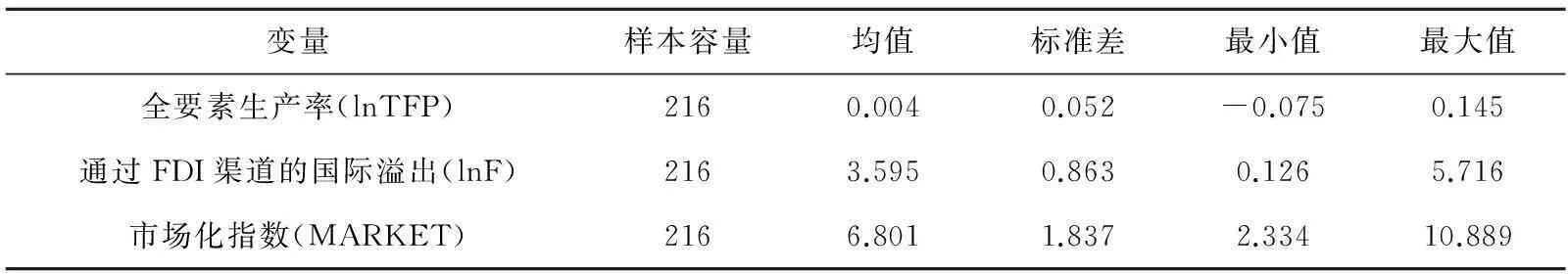

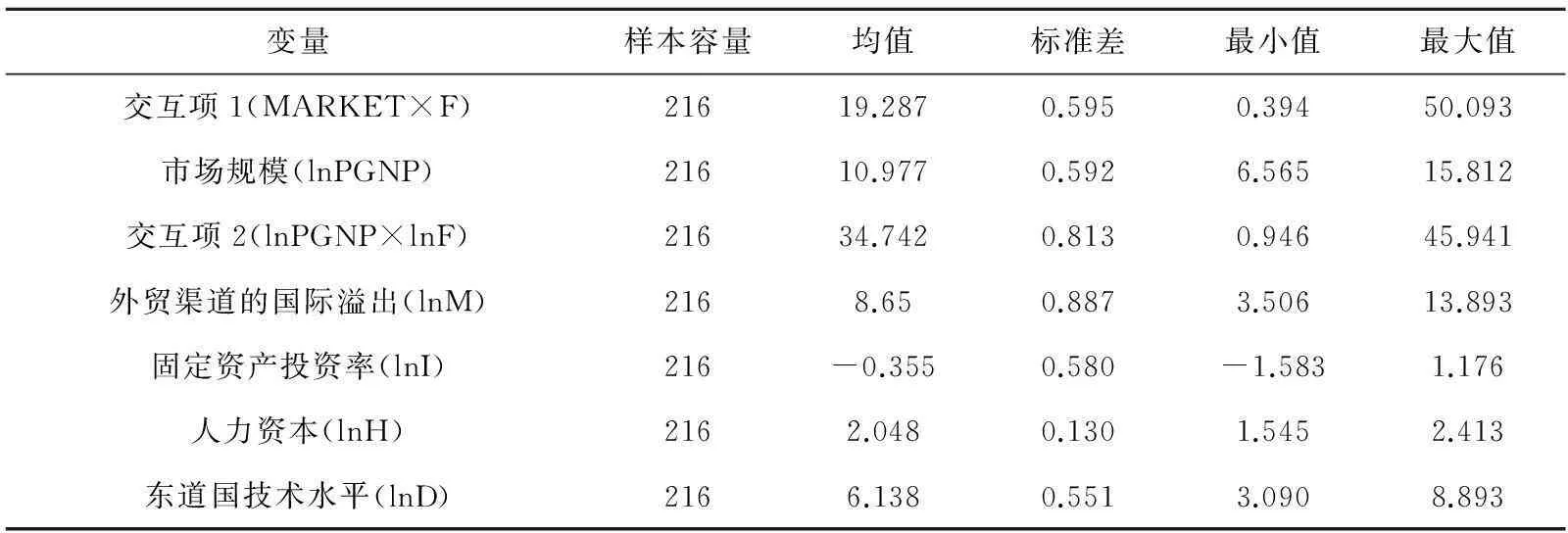

S0、St、St-1是基期、t期、(t-1)期研发存量, RD0、RDt是基期、t期研发投入,ρ是折旧率,g是样本期内研发投入平均增长率。RD由各地区研究与发展经费内部支出总额表示。相对于固定资本,技术具有更短的生命周期,因此 R&D 资本的折旧率取值高于固定资本折旧率,取9%。变量的描述性统计结果见表 1。

表1 变量的描述性统计

续表

三、实证分析

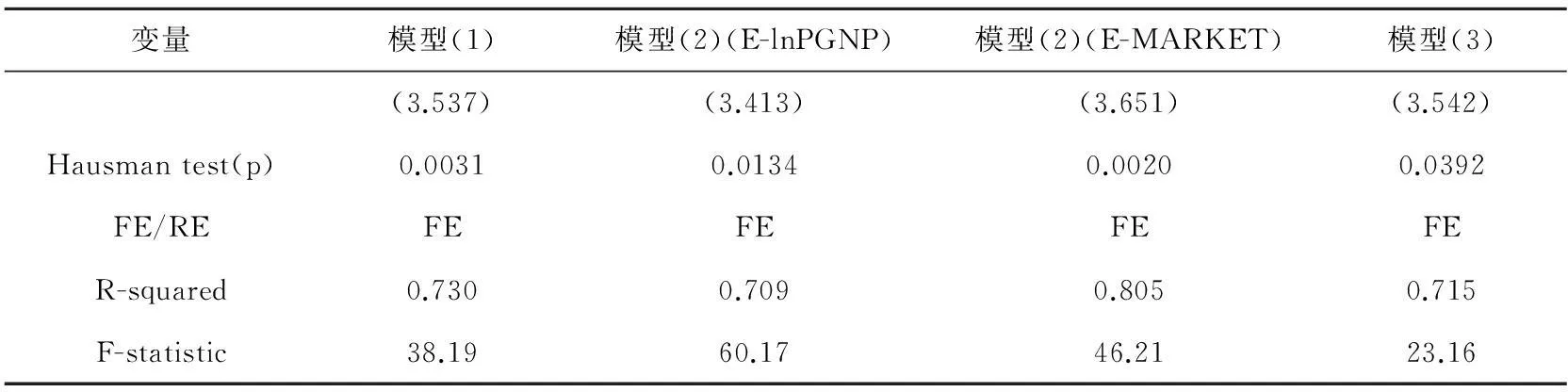

表2报告了基本模型和扩展模型的估计结果。其中模型(1)报告了FDI溢出效应的初步估计结果;模型(2)(E-lnPGNP)报告了在基础模型中加入市场规模指标(PGNP)及其与FDI技术溢出指标交叉项(PGNP×F)的估计结果;模型(2)(E-MARKET)报告了在基础模型中加入市场化指数总得分(MARKET)及其与FDI技术溢出指标的交叉项(MARKET×F)的估计结果;模型(3)报告了FDI溢出效应的分阶段估计结果。

表2 回归结果1

续表

注:*、**和***分别表示在10%、5%和 1%的水平上显著。

1.FDI溢出效应回归结果

上页表2中的模型(1)报告了FDI 溢出效应的初步估计结果。结果显示,Hausman统计量相应的p值小于0.05,即推翻原假设,选择固定效应模型。可决系数是0.73,拟合效果一般。lnF的系数是0.187,但没有通过10%的显著性水平检验,即FDI可能具有一定溢出效应但在统计上不显著,这说明在样本期内,外商直接投资对中部地区内资制造业并没有明显的促进作用。首先这可能与中部地区的外资结构有关。中部地区制造业的外资主要是劳动密集型,一般附加值小,技术水平低,不利于FDI溢出效应的发挥。跨国公司进入后也有可能争夺部分创新型内资企业的市场份额,抑制了内资企业的研发活动。在政策方面,地方政府出台过多的外资优惠政策,却反倒可能造成内外资的优惠政策的差距过大,从而挤出国内投资,特别是相对更有效率的私营企业投资。控制变量的估计结果符合新增长理论,在此不再赘述。

2. FDI溢出效应分阶段回归结果

接下来根据中国利用外资的进展将样本期分为三个阶段,以期进一步确认不同阶段FDI溢出效应的存在与否。在样本期内,中国实际利用外资量有三个较为明显的拐点: 1992年,全面推进的市场化体制改革导致了外资的大量进入; 1998年,亚洲金融危机导致中国的出口和增长受到有限的影响; 2008年,全球金融危机导致出口和外商投资的骤减。根据上述拐点可以将样本期分为三个阶段。第一阶段为:1990年-1997年;第二阶段为:1998年-2007年;第三阶段为:2008年-2013年。

按上述阶段划分把样本分为三个组别,引入虚拟变量,通过模型(3)讨论FDI对中部地区内资制造业溢出效应的动态特点。将归入第一阶段的样本作为参照组,虚拟变量在样本归入第二阶段设定为 1,否则为 0。虚拟变量D1在样本归入第三阶段设定为 1,否则为 0。虚拟变量D1和虚拟变量D2与F 交互项为:β1F +β2F×D1+β2F×D2。第三阶段FDI的溢出效应为β1+β2,第二阶段FDI的溢出效应为β1+β2,第一阶段FDI的溢出效应为β2。

(3)

上页表2中模型(3)的报告显示, 第一阶段FDI溢出效应的估计结果为0.220,但没有通过10%的显著性水平检验。第二阶段的FDI溢出效应的估计结果为0.461,在5%的水平上显著。这表明对于中部地区制造业,明显的FDI溢出效应直至第二阶段才产生。根据Blomstrom(1994)[7]和Borenztein(1998)[8]提出的发展门槛理论,在第一阶段之所以没有产生明显的溢出效应,是因为中部地区的劳动力、基础设施和制度水平达不到发展门槛;而在第二阶段,该地区在进一步完善投资环境后,基本达到了发展门槛,因此产生了明显的溢出效应。第三阶段的FDI溢出效应的估计结果为0.582,在5%的水平上显著。这说明FDI对中部地区内资制造业的溢出效应较之前一个时期有所提高。原因可能在于,当中部地区跨过发展门槛后,其内资部门竞争力的提高致使外资部门为保持竞争优势引进额外的技术,从而产生新的溢出效应[9]。此外,中部地区在国际金融危机后凭借更低的生产成本和投资环境的改善吸引沿海地区外资制造业向内陆转移,也在一定程度上促进了该地区FDI溢出效应的提升。综上所述,FDI对中部地区内资制造业的溢出效应是分阶段逐步显现的,由此可以推测其原因可能在于投资环境的变化,环境因素的改善有利于发挥 FDI 的溢出效应。因此接下来的讨论重点在于找出影响FDI溢出效应的环境因素,即代表显性因素的市场规模或者代表制度因素的市场化程度是否对FDI溢出效应有显著影响,及其影响是如何产生的。

3.市场规模对FDI溢出效应的影响

上页表2中模型(2) (E-lnPGNP)报告了在基础模型中加入市场规模指标(PGNP)及其与FDI技术溢出指标交叉项(PGNP×F)的估计结果。结果显示,F与PGNP的交互项系数为-0.045,但不显著,这表明市场规模对FDI溢出效应的没有明显促进作用,市场规模大反而可能抑制FDI溢出效应的发挥。这可能是由于跨国公司在投资选择时存在不同的动因:成本导向说认为国家间要素禀赋的差异尤其是劳动力成本的差异, 是外商投资选择的主要决定因素;而市场导向说则强调潜在市场规模对吸引 FDI的重要性。由于人均GNP在表示购买力水平的同时也潜在地代表了该地区的总体工资水平,即劳动力成本,所以F与PGNP的交互项系数的系数实际捕捉的是两种对FDI溢出效应有相反作用的影响。在中部地区,外商在制造业的投资更可能是成本导向型的,外资选择在中部投资主要是出于成本考虑而不是市场。制造业投资对用工成本等要素价格较其他产业更加敏感,所以市场规模大的地区同时劳动力成本也较高,这就抑制了FDI对当地制造业的溢出效应。因此可以推测上述投资环境的改善,并不在于市场规模,而是来源于制度环境的改善,即市场化程度的提高。

4.市场化程度对FDI溢出效应的影响

前文表2中模型(2)(E-MARKET)报告了在基础模型中加入市场化指数总得分(MARKET)及其与FDI技术溢出指标交叉项(MARKET×F)的估计结果。结果显示,F与MARKET的交互项系数为0.097,在10%水平上显著。这表明市场化程度对于FDI溢出效应具有显著影响:FDI溢出对中部地区内资制造业效率的改善是随着该地区市场化程度的提高而提高的,市场化转型能有效促进FDI溢出机制的效率。这表明一国或地区的制度环境是 FDI 通过溢出效应发挥积极作用的重要条件[10]。良好的制度环境甚至可以克服诸如外资结构不佳、经济开放度不够以及政策失灵等问题。因此,扩大 FDI 对中部地区内资制造业的溢出效应需要提高该地区的市场化程度。

5.市场化分项得分的回归结果

对市场化指数总得分的回归确认了市场化程度对FDI溢出效应的积极影响,要进一步讨论市场化程度如何具体影响FDI溢出效应并从中得出政策性建议,则需从市场化指数的分指标出发,对各分项得分进行回归以细化分析不同的制度环境因素与 FDI 溢出效应的关系。市场化指数分为以下分指标:政府与市场的关系、非国有化水平、产品市场的发育、要素市场的发育、市场中介组织发育和法律制度环境。具体结果如下页表3所示。

政府干预减少的分指标market1与FDI溢出指标F的交互项系数为0.711,在5%水平显著。这说明政府减少对经济(主要是地方经济和微观经济)的干预有利于FDI溢出效应的发挥,而政府对经济过度管制,比如对资源分配的过度控制、较高的国有化成分、不合理的引资政策导致的产能过剩等,会抑制FDI溢出效应。

非国有经济发展分指标market2与 FDI 溢出变量F的交互项系数为0.562,在5%的水平显著。这说明降低中部地区经济的国有化成分有利于 FDI 对当地制造业溢出效应的发挥。内外资企业技术差距不大时, 外资的进入会促进内资企业的技术创新[11]。而内资制造业中的私营企业由于在竞争的市场环境中,相较于国有制造业企业具有更大的研发动力,与外资制造业的技术差距相对较小。因此,发展中部地区非国有制造业企业,可以进一步缩小该地区内外资部门间的技术差距,从而促进FDI溢出效应的发挥。

产品市场发育分指标market3与 FDI 溢出变量F的交互项系数为0.216,但没有通过10%水平的显著性检验。这说明中部地区产品市场的发育没有积极促进当地的FDI溢出效应。原因可能在于,在中部地区,本地产品受到过大的地方保护,不利于市场充分竞争,因此本地制造业企业无法通过竞争效应产生水平方向的FDI溢出;而完整供应链的缺乏则导致内资企业很难通过示范效应产生垂直方向的FDI溢出。

要素市场发育分指标market4与FDI溢出变量F的交互项系数为0.023,但不显著。这说明中部地区要素市场的发育没有明显促进当地FDI溢出效应的发挥。这可能是出于该地区金融业市场化水平的不足。目前在全国大部分地区,信贷资金或多或少都存在配置扭曲现象,国有银行对非国有企业的信贷资金分配限制,造成了一些具有效率和竞争力的非国有内资企业的资金紧张,制约了其通过FDI溢出效应进行的产业升级[12]。另外,内外资企业间的劳动力流动不足也可能影响到溢出效应的发挥。

市场中介和法律分指标market5与 FDI 溢出变量F的交互项系数为-0.074,不显著。这说明在中部地区,市场中介组织和基本法律环境还不够完善,无法对外资企业本地化经营提供有效的协助。而审批、市场准入许可和价格管制等形式的管制给外资企业造成了额外的经营和法律风险,不利于FDI溢出效应的发挥。

表3 回归结果2

注:*、**和***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著。

四、结论和政策建议

本文的实证结果表明,由于门槛效应的存在,FDI对中部地区制造业的溢出效应是分阶段逐步显现的。通过对市场规模和市场化程度这两个具有代表性的环境因素进行分析表明,FDI溢出效应在中部地区制造业中的存在与否,在很大程度上依赖于市场化转型这一制度条件,而不是市场规模这一显性条件。FDI对中部地区制造业的溢出效应随着市场化程度的提高而提高。进一步对市场化指数分指标的分析发现,政府对市场干预的减少、非国有化经济的发展可以促进中部地区制造业的FDI 溢出效应;而产品市场发育、要素市场发育和市场法律环境不是影响中部地区制造业的FDI 溢出效应的积极因素。因此,相应的政策建议是:

第一,对于劳动密集型的内资制造业,重点在于鼓励内资企业进行研发活动,提高内资企业技术水平。实证结果表明,对FDI溢出效应具有促进作用的环境因素是市场化程度而不是市场规模。市场规模在理论上是影响外商投资选择的重要因素,但市场规模的扩大也意味着工资水平的提高,从而降低外商在当地的投资意愿,进而抑制了当地劳动密集型行业的FDI溢出效应。因此中部地区的制造业需要进行产业升级,帮助劳动力密集型企业转型成资本、技术密集型企业,以摆脱对劳动力成本的依赖,从而降低外商投资选择时成本因素的负面影响,充分发挥市场规模的积极作用。

第二,中部地区在市场化进程中需建立和完善制度环境。从实证结果可以看出,市场化程度的提高可以促进FDI溢出效应的发挥。因此,中部地区需进一步改善制度环境,为潜在的投资者营造一个更加透明的制度环境,可以通过竞争效应和示范效应提升资源配置效率,促进FDI溢出效应的产生。在有些地方,由于存在着“GDP竞争”的角逐和地方保护主义,推进市场化进程可能无法在短期内产生可观的绩效,但应当看到,建立完善的市场化制度环境对长期经济增长具有很大的帮助。

第三,中部地区可以考虑从以下几方面逐步建立市场化的制度环境。一是减少政府对市场的干预,促进非国有经济的发展,完善市场竞争秩序。实证结果表明,减少政府对市场的干预、降低经济的国有化成分有利于FDI溢出效应的发挥。一方面,过多的外资优惠政策会造成内外资的优惠政策的差距过大,反倒可能挤出国内投资,特别是相对更有效率的私营企业投资。因此,逐步取消外资企业独享的优惠条件,有利于营造公平竞争的市场环境,有助于消除寡头利润,促进内资企业发展进而提高东道国地区的福利。另一方面,继续推进国有企业经营机制改革,让国有企业和非国有企业平等竞争,同时减少对企业的规制、价格控制及其它寻租活动。二是纠正长期存在的、对非国有企业的歧视性制度。实证结果说明,中部地区要素市场的发育没有明显促进当地FDI溢出效应的发挥,而要素市场的问题主要在于金融业市场化水平的不足。国有银行对非国有企业的信贷分配限制,造成了一些有竞争力的非国有内资企业的资金紧张,制约了其通过FDI溢出效应进行的产业升级。因此,消除在信贷和市场准入等方面对非国有企业的歧视现象,对有能力承接、转化FDI溢出的非国有企业可以在政策、资金方面给予扶植。三是建立竞争性的要素市场,推进要素市场改革,健全资本、土地市场的制度规范,提高要素市场交易的透明度,引导更多的信贷、土地投向有效率的内资企业,使更多的内资企业有能力去承接与转化FDI技术溢出。四是推动司法制度的完善。实证结果表明,中部地区的市场中介组织和基本法律环境还不够完善,无法对外资企业的长期经营提供有效协助。因此,需减少直接审批、市场准入许可以及价格管制等直接干预企业的活动,为外资企业的本地化经营建立值得信赖和依靠的法律环境。

参考文献:

[1]叶裕民.全国及各省区市全要素生产率的计算和分析[J]. 经济学家,2002,(3):47-66.

[2]Bruno van Potelsberghe de la Poterie, Frank Lichtenberg. Does Foreign Direct Investment Transfer Technology across Borders?[J]. The Review of Economics and Statistics, 2001,(3):490-497.

[3]樊纲,王小鲁.中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告[M].北京:经济科学出版社,2011.

[4]D.Coe,E.Helpman. International R&D Spilovers[J]. European Economic Review,1995,(39):859-887.

[5]李秀敏. 人力资本、人力资本结构与区域协调发展——来自中国省级区域的证据[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2007,(3):34-45.

[6]Griliches, Zvi. R & D and the Productivity Slowdown[J].American Economic Review, 1980, (2): 343-348.

[7]A Kokko, M Blomstrom. Policies to encourage inflows of technology through foreign multinationals[J]. World Development, 1995, (3): 459-468.

[8]E Borensztein,JD Gregorio, JW Lee. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?[J]. Journal of International Economics,1998, (45):115 -135.

[9]罗军,陈建国. 研发投入门槛、外商直接投资与中国创新能力——基于门槛效应的检验[J]. 国际贸易问题,2014,(8):54-61.

[10]蒋殿春,张宇. FDI技术外溢的地区差异与门槛效应——基于DEA与中国省际面板数据的实证检验[J]. 当代经济科学,2007,(5):52-61.

[11]陈涛涛,陈娇. 行业增长因素与我国FDI行业内溢出效应[J]. 经济研究,2006,(6):50-58.

[12]王勇,王惠娜. 外商直接投资对我国产业结构升级的影响研究[J]. 中国外资,2014,(4):24-31.

(责任编辑谢媛媛)

Market Size, Marketization Degree and Technology Spillovers of Foreign Direct Investment:

An Empirical Study of Manufacturing Industry in Central China

CHEN Zhu-shi

(School of Economics, Hefei University of Technology, Hefei 230601, China)

Abstract:By using the panel data of nine provinces, autonomous regions and municipalities in central China from 1990 to 2013, this paper explores whether the technology spillovers of foreign direct investment(FDI) have impact on the manufacturing industry in central China and tries to find out the factors that influence the spillovers of FDI. The result indicates that the spillover effect of FDI on the manufacturing industry in central China gradually emerges by stages; the marketization degree has significant positive effect on the technology spillovers of FDI instead of market size, with higher degree of marketization, more technological progress from the inflow of FDI is gained. It is also found that the decrease of government intervention and the development of non-state owned economy can be helpful for the local firms to benefit from the technology spillovers of FDI, but the product market, factor market and legal environment still have no significant effect on FDI spillovers. The corresponding policy recommendations are provided based on the conclusions.

Key words:foreign direct investment(FDI); market size; marketization degree; spillover effect

中图分类号:F424;F224

文献标志码:A

文章编号:1008-3634(2016)01-0035-09

作者简介:陈著石(1987-),男,安徽合肥人,硕士生。

收稿日期:2015-07-24;修回日期:2015-09-02