制度有效性检验:基于实验经济学的一个综述

崔驰+韩天卓+刘芳?

摘要:长期以来,制度有效性的检验问题一直制约着制度经济学的发展,而近期实验经济学中大量的机制设计实验为其提供了一种新的检验手段。本文着重研究实验经济学中公共物品自愿捐赠机制对有关正式制度与非正式制度的比较研究方面的影响,同时梳理了相应文献。其文献大致可分为两类:外生制度静态比较与内生制度研究。外生制度的静态比较是指在可控制条件下检验不同制度的有效性,着眼于比较不同制度下的贡献度以及社会福利等问题;而内生制度则扩展了有效性检验,人们可以通过选择不同的制度或治理结构来约束其行为,进而来检验制度的稳定性。实验方法弥补了主流经验研究中不能对制度进行有效性检验这一不足,为研究制度经济学提供了一条新的思路。

关键词:公共品博弈实验的自愿捐赠机制 正式制度 非正式制度(私人多边惩罚机制)

Key words: VCM; contribution; Formal Governance Institution; Multilateral Punishment Strategy;

一、引言

North等人首先提出不同的制度才是真正影响经济增长的动因[1]。随后Acemoglu等人从实证角度肯定了制度对经济增长的作用[2]。自此,制度的重要性不言而喻,然而,随之产生了一个更为重要的问题:什么样的制度才是更有效的?诺斯区分了正式约束和非正式约束。诺斯指出,制度是一个社会的游戏规则,或者更规范地说,它是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约,包括 “正规约束”如规章和法律等,“非正规约束”如习惯、行为准则、伦理规范等,以及这些约束的“实施特性”[3]。Fehr等人在研究中强调了非正式制度的作用,他们认为社会规范(通常是非正式制度)能够使人们抑制“自私的基因”,趋于合作[4]。无论是正式制度还是非正式制度,其本身的作用都是维持人们的合作,防止交易中的机会主义行为以及激励人们改变一些“不正当”的行为。因此,我们将“维持合作水平”作为评价制度有效性的一个重要指标是有理论依据的。

在这之后,许多经济学家试图从不同角度来研究制度有效性问题。Milgrom等人研究表明,一些商人的私下裁决原则已被后来的正式法律吸纳[5]。Greif则通过运用历史比较制度分析的方法,对中世纪晚期的热那亚和马格里布的商人进行了研究发现不同的文化传统对热那亚和马格里布的社会制度和政治制度的选择以及经济的发展产生了深远的影响[6-10]。我国很多学者运用类似历史比较制度的分析方法研究了不同历史时期商人阶层的兴衰以及企业发展的演化路径(如史晋川 [11];王东 [12])。

在此基础上,Dixit综合了大量的非正式制度研究,将检验非正式制度的有效性模型化。在此期间,他重点研究了非正式制度中的多边惩罚治理模式,即当事人几乎不会与同一个人保持长期关系,但却始终是属于一个大团体的成员。如果在博弈中参与人B欺骗了参与人A,而在将来A再与B合作的概率将变得特别小,从而直接的双边互惠变得无效率。那么,在未来与B的合作中,A与群体内的其他人C,D,……共同惩罚B,这种治理被称为多边惩罚机制(或多边自我履行机制、第二方惩罚机制) [13-14]。

对于多边惩罚机制的有效性其前提条件为信息质量与执行惩罚是可置信的,且都与非正式制度的范围有关。Ostrom描述了如何保证多边惩罚的执行:“在较小规模的公共财产资源范围内,个体之间在局部的物理环境中彼此交流,…(他们)知道要去相信谁…形成了共有的规范和互惠互利方式” [15]。因此,随着群体规模的扩大,交流网络将被削弱,信息质量将会下降,从而多边惩罚系统的有效性也将随之下降。Ostrom与Greif等人的案例研究都证实了上述观点。随后,Greif将多边惩罚系统描述为“社会制度在多边惩罚制度的收益(或不愿建立正式制度的成本)与交易范围相对狭小之间的权衡取舍。”为了降低中国社会管理成本,崔驰等比较了正式制度与非正式制度的有效性条件,并提出了一种混合治理模式的构想[16]。

虽然,目前仍存在着很多关于正式制度与非正式制度的理论研究,但与此相比,实证研究还比较少,其原因是有关正式制度与非正式制度有效性的检验困难重重,这对相关研究带来了不利的影响。这些困难主要体现在以下几个方面。第一,因为环境的复杂性而难以对制度进行有效地控制。不同制度的比较往往包含了变量之间的交互效应以及其他混杂因素,因果关系被极大地削弱了。如非正式制度往往历经数千年的演变,发展非常缓慢,是一种“自发性的起源”,并且在其发展中,可能会与社会文化等因素融合在一起,在不知不觉中影响着人们的行为。因此,在研究正式制度变迁过程中,我们可观察到的结果很有可能受到了正式制度与非正式制度的混同影响。例如,我国社会管理中多依赖于正式制度,成本较高,在一些小规模地区的发展中采用了改进的治理结构并取得了一定的成果。但是一旦将其推广到其他地区时却很难成功。主要原因就在于许多因素随着时间变迁混杂在了一起,因此很难区分出真正的因果关系。虽然计量经济学家试图分解出这些变量的效应,如很多非正式制度与正式制度的经验研究(Pmuk [17];Glaeser [18];Williamson C.R. [19]),但因为独特的历史情境往往不是随机形成的,所以自然数据往往不支持理论命题的关键性检验。第二,通过观察法得到的数据往往不可重复获得,且数据样本量太小。比较历史研究需要找到大量的历史材料,但对制度的研究只能作为个例研究,很难进行重复性检验,结论是否存在着普遍性受到质疑。天然产生的数据或一些社会学的调研研究往往没有对相应的环境条件进行良好的控制,特别是在制度研究方面,由于不是在匿名制原则下,人们的行为可能是在对潜在的策略或声誉方面的考虑之后做出的,因果关系并不明显。第三,制度变迁成本可能非常巨大。如果我们盲目地将新理论运用到现实经济中,一旦制度设计失败,不仅会造成巨大的经济损失,而且可能会动摇公众对政府政策的信心,其严重后果是不可想象的。国内外曾有大量学者从事制度经济学领域的研究,但因其理论不可检验,制度经济学研究的热度变低。而实验经济学则凭借着“可复制性”、“可控制性”和“低成本”的优势恰好解决了上述问题。在实施田野(试点)实验之前,采用实验方法可在控制性的环境中,更好地检验制度有效性的因果关系,这将提高推广制度改进的效率并降低成本。

二、外生制度与内生制度的文献综述

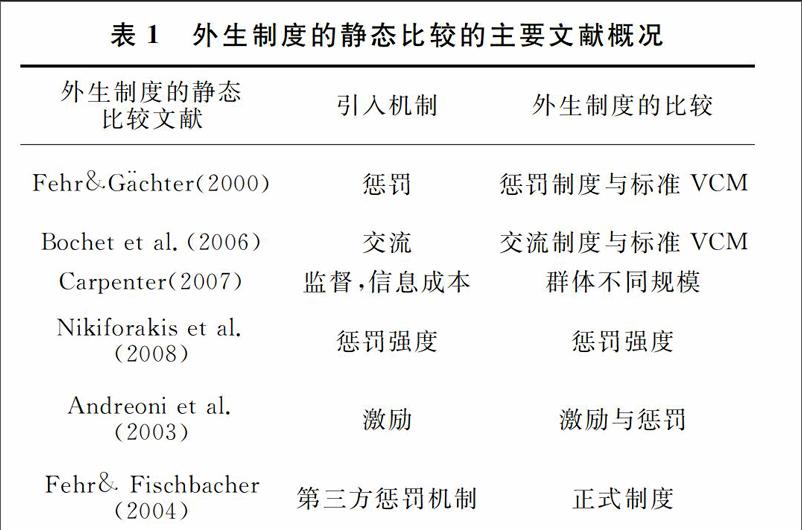

在实验经济学领域中,对维持合作的不同制度有效性的比较研究一直是关注的焦点之一。当前主要存在两种文献:一是外生制度的静态比较;二是制度的内生性问题研究。早期的研究集中在不同制度的静态比较上,主要研究不同制度条件下人们是否会自愿捐赠公共物品?其贡献度是多少?社会福利是多少?最近,国外大量文献集中在内生制度问题上,不再单纯研究固定制度下人们愿意提供多少单位的公共物品,而是研究人们如何选择不同的制度或治理结构来约束人们的行为。内生制度化主要考虑的三个问题是:1、公共物品的自愿捐赠率,是否可达到高合作水平;2、不同制度下的效率(用所有人的净利益之和来表示);3、不同制度之间的比较以及制度的稳定性。首先,我们从梳理外生制度的静态比较研究开始。

(一)外生制度的静态比较研究

与制度相关的实验方法比较多,但与正式制度与非正式制度的比较分析最接近的实验是公共品博弈实验的自愿捐赠机制(Voluntary ContributionMechanism,以下简称VCM)。实验规则为:假设共有n个被试者参加实验,给予每个被试者初始禀赋单位筹码,所有被试者需同时决定向某种公共物品进行投资,xi表示被试者的私人贡献度。当该轮投资完毕后,将对该公共品的总投资量乘以边际个体回报系数MPCR(Marginal Per Capita Return)后,再回报给所有参与实验的被试者(无论该被试者是否进行了投资)。这样每个人得到的物质财富就是个体原来的禀赋减去向公共物品投资的禀赋再加上从公共物品投资中所得到的回报。此时被试者 所获的物质效用可用公式表达为: ,而该轮中群体的总收益为 。其中MPCR的设定需要满足以下条件: ,此时对个体 来说由于 ,故在每一轮中个体 的理性最优策略是对公共品投资水平为零。但从群体的总收益角度来说,社会最优策略是每个人的投资都是最大值,因为有 。虽然从理论上来说,当大家将所有钱都投入公共物品时,集体收益将会达到社会最优水平,然而一旦某人选择不投资即等待别人投资,他的个人收益将更大,而这一行动却使集体收益下降。在该模型中,被试者的投资额被用来度量公共物品博弈中的自愿贡献水平,即投资额越高,则说明自愿合作水平越高,反之亦然。

公共品博弈实验的自愿捐赠机制与囚徒困境类似,反应了一个重要的社会困境:个人理性与集体理性之间的冲突。而经济学理性预期的结果是每个人都会搭便车,需要通过制度来约束人们的行为问题,保证人们合作,提高社会效率。因此,研究者在制度比较研究中更多采用VCM机制。从实验结果来看,合作是非常脆弱的,随着博弈次数的增加,搭便车现象呈现增加的趋势(Ledyard [20];周业安和宋紫峰 [21])。对此,许多经济学家试图从不同的角度对此进行解释。Andreoni从“‘混淆还是‘慈爱”的角度来解释合作的脆弱性[22-23],而Fischbacher从“多数的人是不完美的条件型合作者”的角度对其进行解释[24-25]。但一个关键的问题是:什么样的制度环境能够提高人们的合作水平以及社会福利?对此我们发现,运用实验的方法研究制度结构有效性与制度经济学研究不谋而合,而早期多数的文献仅仅集中在对多边惩罚这种非正式制度的研究上。

那么,为了解决公共物品博弈的社会困境,引入惩罚机制会不会增加贡献率呢?针对这一问题,传统博弈论的预测是:在完全信息下公共物品提供的子博弈纳什均衡中,存在惩罚是不可置信的。因为惩罚本身作为了一个两阶公共物品,参与人最优的决策是等待其他人提供惩罚、自己搭便车,而如果所有人都选择这样去做,惩罚就是不可置信的。但Fehr设计的有惩罚性公共物品提供实验的结果却与理论预测相反,惩罚确实可以保证合作的稳定性,合作的贡献度会提升,而且在实验中会有人作为惩罚者来保证群体合作的产生[26]。随后有大量的研究证实了这一结果(Bochet [27];Sefton [28])。Fehr等人的实验设计是非常有意义的,存在惩罚的自愿捐赠公共物品博弈实验本质上是非正式制度中的多边惩罚机制(或私人惩罚机制),它可以维持合作的稳定性,而条件型合作者愿意提供惩罚(Fehr [29];Fehr[4])。这些实验从微观角度证实了Ostrom等学者的观点:在实施有效惩罚的监督作用与分级制裁作用条件下,非正式制度相对于正式制度可能会更有效地解决“公共物品提供不足”这种“集体行动困境”问题[30]。

但这种非正式惩罚制度也存在着一定的不足,将可能导致社会福利的降低以及反惩罚现象。惩罚是需要成本的,所以社会总福利并不一定会提高。非正式惩罚机制可能会引起一个更为严重的负效应即存在着反惩罚或报复现象。虽然惩罚者会惩罚一些不合作者,但不合作者反过来也可能会运用惩罚手段报复惩罚者,最后那些贡献度较高的人反而可能受到惩罚,进而可能产生“互斗”,降低社会效率(Cinyabuguma [31];Herrmann [32];连洪泉 [33]),这无疑削弱了惩罚机制的有效性。

除惩罚机制以外,交流机制也会影响人们的合作水平。Bochet比较研究了交流机制(communication)与惩罚机制的有效性等问题[27]。为了避免早期由Isaac设计的“面对面交流”而产生的非匿名性影响(人们在视觉上、听觉上可能产生声誉效应) [34],Bochet采用了5分钟的纯文字式交流进而保证匿名性原则。他们发现,纯文字交流机制的贡献度只比“面对面”交流机制的略低,更为重要的是,交流机制几乎不会对效率结果产生影响。但这一结果可能是由于提供了一个“共同信念”作为参考点,从而影响了人们的行动,交流的方式不一定是通过纯文字的交流方式,只要有一个共同信念信息的发送就可能达到相同的效果,我们之后会在Fehr [35]的文章中看到这一点。

Carpenter等从制度的监督成本角度改进了实验设计。根据制度经济学中“多边惩罚系统依靠信息质量和惩罚的可置信性会随着群体规模的扩大而衰减”的直觉,提出假设:随着群体规模的扩张,贡献率会随着监督水平的下降而降低。他在实验中设定了:“完全监督”、“一半监督”、“只有单一监督”与“没有监督”四个不同的实验局。在完全监督实验局中,只要受试者还拥有资源,他就可以惩罚群体内任何其他成员;在一半监督实验局中,受试者只能监督群体圈内与他最近的一半其他受试者;而单一监督者只能监督一名其他受试者。实验结果发现,完全监督与一半监督两种实验局下自愿捐赠度要显著地大于只有一名监督与没有监督这两种实验局,也就是说,在信息成本不断提高的条件下,结论证实了VCM的贡献度会随着群体规模的变大而降低[36]。

Nikiforakis等研究了惩罚强度与效率之间的关系。他们设计了五个实验局:一个无惩罚的对照组与四个惩罚组。四个惩罚组的区别在于惩罚强度的不同,也就是每一个单位成本惩罚对方的点数是不同的。四个惩罚组的惩罚强度分别是1:1,1:2,1:3,1:4。他们发现随着惩罚强度的提升,贡献度也随之提升(平均贡献度从无惩罚的对照组开始分别是9%;33%;57%;87%)。但有意思的是,由于存在惩罚成本,较高的贡献度并不总能够转化为较高的社会效率,且只有当惩罚强度远远大于惩罚成本时,惩罚机制才会起到一种威慑的作用进而提高社会合作水平[37]。

在激励制度安排中,很多学者认为惩罚与奖励起到的作用是不同的。Andreoni等通过实验发现,如果只存在奖励机制,而没有惩罚机制的话,制度安排将会是低效率的[22-23]。即使在惩罚很少被使用的情况下,惩罚的威慑力也是有效的。为了达到目标,奖励与惩罚不仅是一种替代机制,而且在实施过程中,它们的可行性也可能改变着人们理想的目标。因此,如果将奖励与惩罚机制结合起来,那么合作效果将会变得更好。随后,Sefton等也得到了“将惩罚机制与激励机制组合在一起会提高公共物品的贡献率”的结论[38]。但针对这一结论也有学者提出了质疑,如Gürerk等则认为在人们可以选择制度安排的情况下,将与上述观点大为不同[39-40]。

现在已有大量关于检验非正式制度有效性的实验研究,但在现实生活中最常见的治理体系是正式制度,通过政府、法庭、警察等第三方所起到的仲裁作用来维持社会的合作水平。这引申出了一系列的问题,如为什么多数情况下正式制度会逐渐替代非正式制度?将非正式制度与正式制度放在相同框架下,哪种制度会更稳定等。这些问题目前仍然属于开放性问题。与非正式制度研究相比,实验经济学中的正式制度研究起步较晚,直到近些年才成为研究焦点。为了解决Fehr实验中非正式惩罚制度可能引起的反惩罚现象[29],Fehr开始对正式制度的检验方面进行研究,他们利用三人一组的修正的独裁者博弈(Dictator Game)研究了第三方惩罚制度[4]。实验共有三类参与者:除了标准独裁者博弈实验中的担任独裁者与响应者角色的参与者以外,他们在实验中还引入了第三方作为惩罚机制。第三方可以选择惩罚独裁者的“过度自利”的提议,但他们不能从惩罚中得到任何利润收益,而且还需要自己支付惩罚成本。他们发现,即使惩罚存在成本时,第三方也愿意提供惩罚,此时社会总体效率较高。随后很多学者运用计算机仿生模拟或改进实验手段都证实了第三方惩罚机制的有效性(Herrmann[32];Carpenter [41];Balafoutas [42];Tan [43-44])。但是,与私人的多边惩罚(或称为第二方惩罚)这种非正式制度相比,第三方惩罚的惩罚点数明显要更低(Fehr[4];Kurzban [45];Carpenter[41])。

外生制度的静态比较文献 引入机制 外生制度的比较

Fehr&G?chter(2000) 惩罚 惩罚制度与标准VCM

Bochet et al.(2006) 交流 交流制度与标准VCM

Carpenter(2007) 监督,信息成本 群体不同规模

Nikiforakis et al.(2008) 惩罚强度 惩罚强度

Andreoni et al.(2003) 激励 激励与惩罚

Fehr& Fischbacher(2004) 第三方惩罚机制 正式制度

表1 外生制度的静态比较的主要文献概况

(二)制度内生化的研究

俗话说“人以类聚、物以群分”,人们往往选择与自己有相似偏好的社会群体。在外生制度下,人们总是被随机地分配到固定的制度之中,且不能表达出自己对不同的制度的偏好。而最近很多学者在研究内生制度化时试图改变上述问题,他们在实验中给予了人们可以选择更为适合自己的制度的权利。内生化制度研究主要关注两类问题:一、人们是否可以投票选举出合意的制度(或权威);二、人们是否可以在不同制度条件下自由流动以达到帕累托效率,即Tiebout假设检验。我们先从后者介绍起。

1. 内生化限制进入、退出的Tiebout模型检验

传统经济家认为,市场一般不能有效地提供公共物品,因为市场无法迫使人们表露其对公共物品的真实偏好,每个人都想成为搭便车者,因此需要某种政府干预。Tiebout(1956)认为解决地方公共物品问题可以运用市场方法,通过允许人们在各辖区之间的流动来实现。人们自由流动、“用脚投票”,选择到公共服务和“税收”(不同制度)的组合令他们最满意的社区去住,从而使资源达到一种社会效率最优的配置[46]。Tiebout的假设已成为采用实验经济学方法研究制度内生化的标准性方法之一。

运用实验经济学方法最早来检验Tiebout模型的是Ehrhart[47],他们引入了重组机制,允许受试者们在同质的群体中自由移动。实验的第一阶段仍然是每个群体进行相同的公共品博弈实验的自愿捐赠机制(VCM),而在第二阶段,每个受试者决定仍然待在这个群体或支付一个成本离开这个群体,他们可以进入另一个群体或重新组建新的群体。Ehrhartr并没有证明Tiebout假说中自由流动与效率之间的关系,他们发现:当高贡献率者选择其他群体或创建一个新的群体时,搭便车者会立刻“跟随”进入,除了较低的贡献度之外,群体规模也是不稳定的。这是由于实验设计缺乏任何抑制性的制度,虽然存在自由流动,但都是相同的标准VCM制度,因此导致低效率的结果。Charness等同样通过重组来表达偏好,但除重组之外,他们还引入了排他性的投票机制,多数人可以通过投票方法,将搭便车者排除出群体之外。他们发现,在这种情况下,贡献度与效率都会随之提升[48]。

同时,Ahn运用Tiebout的思想,进一步比较检验了排他性制度与其他制度的有效性[49]。人们可以在一定规则下选择不同的群体,通过内生化群体规模来检验群体规模的边界以及制度安排下群体的稳定性等问题。他们比较了三种制度环境,分别是自由进入与退出(FEE,Free Entry/Exit)、限制进入制度(RE,Restricted Entry)以及限制退出制度(RX,Free Exit)。如果有人希望申请进入RE组,那么他需要得到RE组内部超过50%以上的人的同意,否则将会回到原来群体之中。同理,RX与之相似,如果有人希望退出RX组,则需要有组内至少超过50%以上的人同意,才可以退出。他们的实验结果发现:与FEE、RX相比,限制进入制度(RE)的贡献率与社会效率都要更高。这是因为较小规模群体限制了正外部性的溢出,因此,限制进入明显的提升了合作水平。限制进入制度在一定程度上解决了私人惩罚机制带来的反惩罚问题,同时也提升了合作水平并且得到了一种稳定的解。

另外,Ahn[49]与其他内生化制度文献相比在实验设计上还存在着一个重要变化,就是在MPCR设定上。由于内生化制度的一个重要的内生变量就是群体规模,而群体规模与每个人MPCR是有关系的,一般实验文献中参考了Isaac等将群体规模n与每个MPCR的乘积设定为固定常数(MPCR·n=常数),即MPCR随群体规模的变大而变小[50-51]。虽然,这种设定在一定程度下可以解释为随着群体规模变大,享有公共物品变得拥挤,从而降低了每个人的MPCR,但这种设定并不能很好的体现出公共物品的规模效应与拥挤效应。如果只将MPCR·n设定为常数,那么在一个良好的制度中,群体规模将可以无限扩张,不存在边界。Ahn等[49]通过引入一个公共物品拥挤成本(Congestible public good)的概念来代替原来MPCR随群体规模的变大而变小的设定从而解决公共物品的规模效应与拥挤效应,这种实验设定为内生化制度的“最优规模”提供了一种新思路。他们发现,对群体成员给定一个平均贡献水平,则在限制进入制度下较少发生拥挤问题,并且能够较好地维持在最优群体水平上。Charness等的实验设计更加明确地表达了一个群体对最优群体水平的选择[52]。人们会在“群体的规模效应”与“群体规模过大而导致更严重的搭便车问题”之间作出权衡取舍,其实验设计与制度建模方式更为相似。

2、内生惩罚制度稳定性的比较

更多学者倾向于从惩罚或激励角度研究内生化制度的问题。制度设计的区别主要体现在以下三点:(1)固定群体中人们是否选择惩罚制度;(2)谁来施行惩罚,是由同群体的私人惩罚(非正式制度)还是由中央惩罚(或是第三方惩罚的正式制度);(3)人们是否可以在不同群体之间流动。

早期的惩罚研究都是将受试者固定分配到每个制度之中,人们并没有权力选择制度形式。Kosfeld等修改了实验设计,他们增加了人们的选择:人们采用投票的方式选择是否构建一个组织来实施惩罚,如果4人一致同意形成一个组织,将会实施惩罚阶段确保合作的产生。没有进入组织的外部者,将不会受到惩罚,并且进行标准公共物品实验。他们的结果表明,机制的形成有利于提升社会福利。虽然,人们可以选择是否建立制度,但由于初始时人们就被分配到一个固定的制度之中,分组原则还是外生给定的,从而人们是不可以在不同制度之间流动的[53]。Gürerk[39-40]等改进了内生化分组原则,允许人们自由选择不同制度,并且将实验设计修正为“只有相同制度条件下的人才能享受到内部收益”。在此基础上,他们经过检验得出结论:在人们可以自主选择制度的条件下,私人惩罚制度是最有效的。沿着第三方惩罚(正式制度)这一方向,很多学者致力于研究内生化第三方机制,即第三方是被选举出来的中央惩罚者。Andreoni等[23]研究了作为第三方的外部执行者的惩罚制度(gun-for -hire),群体内部成员决定是否雇佣外部人作为中央(第三方)来实施惩罚,他们发现,这种正式制度有效地中止了反惩罚现象,并提高了社会的福利。随后,Lim等进一步改进了实验设计,他们将实验设计修正为:中央惩罚者是在群体内部选择出来的,也得出了提高效率的类似结论[54]。

在这些研究的基础上,Fehr[35]等综合了内生化的选举机制以及流动性机制。他们通过实验的方法比较了有协调的多边惩罚制度与中央惩罚制度的有效性,结果发现,无论是从制度稳定性、公共物品的贡献率还是社会总福利、效率方面,这两种制度都达到了良好的结果。

他们比较四种制度内生化稳定性,即人们可以选择不同的制度环境,哪种制度能稳定地提供高贡献率的公共物品。这四种制度模式分别是1、无惩罚的公共物品提供(No Punishment,简记为NP);2、无协调性的私人惩罚(无协调性的同伴惩罚,Uncoordinated Peer Punishment);3、有协调性的私人惩罚(Coordinated Peer Punishment;PP)以及4、有协调性中央惩罚(Coordinated Central Punishment,简记为CP)。1、2两种制度都是早期的实验经济学的模式,第一种无惩罚制度只有贡献阶段;第二种无协调的私人惩罚制度其实就是Fehr[29]中多边惩罚机制:在贡献阶段之后,增加了惩罚阶段。第三种是有协调的私人惩罚制度:一共有三个阶段,后两个阶段与无协调的私人惩罚机制一样,但区别是在贡献阶段之前加入了协调机制。在此制度下的贡献阶段之前,每个人要求私下回答一个问题:“您认为每个参与者应该对公共物品项目投入多少?”而在贡献阶段时,将群体内人们对上述问题的平均响应值显示在电脑屏幕上,成为群体内人们的公共信息。有协调的设计与Bochet[27]的交流机制是类似的,采用了更为简化的cheap-talk的方式。第四种有协调的中央惩罚制度:一共有四个阶段。与有协调的私人惩罚制度相比,有协调的中央惩罚制度增加了一个选举阶段,第一阶段中加入投票机制选举“中央权威”(central authority)。票数最高的人将成为权威,如果票数一致,则随机决定谁将成为权威。权威的作用是来执行惩罚,但是惩罚成本将由群体内的每个成员平均分担。随后的机制与有协调私人惩罚制度一样,分别进入协调、贡献、惩罚阶段。但与之前制度的区别是,惩罚仅是由权威一人来完成。图1表示四种制度不同阶段次序。

图1 Fehr和Williams(2013)实验设计中的决策过程

不同制度内有着不同的信息设定。相比其他制度而言,每位被试者更了解自己所在群体内(制度)的信息。每轮次开始之前,电脑上会显示所有被试者上一期所在的每个群体的平均收益与群体规模(人数),这是所有人可以得到的公共信息。而只有同一群体内部的被试者才能知道其他群体成员个体的贡献度,并且选举正是基于这一信息而进行的投票。他们发现,得票率高的人往往是那些贡献率高的人,人们有权力选举一个“最适合”的中央权威。在这种设定下他们发现了“中央惩罚”排除“反社会惩罚”倾向。

Fehr[35]随机选用了128名被试者,(还有另外的128人作了外生给定四种制度的比较研究) 。开始有5轮无惩罚的基准实验,之后人们可以自由地选择这四种不同的制度,且转换另一个制度环境是不需要成本的。实验结果显示,无协调的惩罚机制基本没有人选择。经过几轮次的重复之后,只有“有协调的私人惩罚制度(PP)”和“有协调的中央惩罚制度(CP)”能够稳定保留下来。无论从平均贡献度,还是从社会平均效率角度,协调的中央惩罚与私人惩罚都接近了有效水平。前五轮是无惩罚的基准实验,PP与CP两种制度的平均贡献度非常高,而无惩罚制度NP随着实验的重复进行而逐渐降低。他们用“每个群体内部的利润率之和”来定义社会效率。结果发现初始NP、PP与CP三者的社会效率差不多,但随着实验重复进行,PP与CP的社会效率明显的优于NP,这说明惩罚是维持合作的有效条件之一。

Fehr很好的比较了非正式制度与正式制度的内生化有效性,在他们设计的实验环境中,正式制度(CP)与非正式制度(PP)都具有了高贡献度与制度稳定的特征。但其实验设计并不能回答以下问题:为什么现实中广泛采用的仍是正式制度?什么因素限制了非正式制度有效性?是否如制度经济学中所预测那样,非正式制度的有效性随着规模范围的扩张而降低?目前的内生制度还不能描述正式制度和非正式制度之间的互相转化。此外,Fehr和Williams的实验设计还存在一些其他不足,例如模型的权衡取舍并不是很清楚,如果无限增加参与人数,内生化制度可能出现无限扩展的结果,这种条件下非正式制度与正式制度的有效性与稳定性仍然是一样的吗?这些问题仍然都是开放性问题,并且仍然需要大量新的实验设计与研究进行解释。

内生化制度文献 是否有选举

制度 是否可自由

流动 主要检验的制度

Ehrhart et al.(1999) 否 是 流动性

Kosfeld et al.(2009) 是 否 制度建立

Andreoni et al (2012) 是 否 外部第三方作为

中央

Lim & Zhang(2014) 是 否 中央惩罚制度

Ahn et al.(2009) 否 是 限制进入

Gürerk et al.(2006) 否 是 惩罚与无惩罚制度

Gürerk et al.(2013) 是 是 惩罚与激励

Fehr&Williams(2013) 是 是 有协调的中央惩罚与私人惩罚制度

表2 内生制度比较的主要文献的概述

三、小结

公共品博弈实验的自愿捐赠机制(VCM)反应了集体理性与个人理性之间的冲突,通过制度的建立保证人们的合作意愿,减少冲突,进而可以检验制度设计的有效性、稳定性等问题。本文分别从外生制度的静态比较与内生化制度的比较两个方面做了介绍。外生制度的静态比较分析是在控制条件下检验不同制度的有效性;而在内生制度下,人们可以选择不同的制度或治理结构来约束人们的行为,进而检验哪种制度是稳定的。而近期,比较正式与非正式治理机制有效性的实验研究成为了热门研究话题之一,可检验制度经济学中相关理论与实践效力。

公共品博弈实验为治理机制设计提供了一个检验方案的试验平台,若一个方案在简单的实验情境中表现不佳的话,就很难期望它能适用于更为复杂的现实情况。这无疑为政府在制度设计中减少社会治理创新的改革风险和社会成本。越来越多的经济学家使用实验方法证明其理论的有效性,如Ostorm等工作的贡献而获得2009年的诺贝尔经济学奖一样,通过实验设计检验经济理论的方法将为制度经济学研究提供一种新的实证手段。

参考文献

[1]North D C, Thomas R P. The rise of the western world: A new economic history[M]. Cambridge University Press, 1973.

[2]Acemoglu D, Johnson S, Robinson J A. Institutions as a fundamental cause of long-run growth[J]. Handbook of economic growth, 2005, 1: 385-472.

[3]诺斯. 经济史中的结构变迁[J]. 上海三联书店 1994 年版. 1991.

[4]Fehr E, Fischbacher U. Third-party punishment and social norms[J]. Evolution and human behavior, 2004, 25(2): 63-87.

[5]Milgrom P R, North D C. The role of institutions in the revival of trade: The law merchant, private judges, and the champagne fairs[J]. Economics & Politics, 1990, 2(1): 1-23.

[6]Greif A. Institutions and international trade: Lessons from the commercial revolution[J]. The American Economic Review, 1992: 128-133.

[7]Greif A. Contract enforceability and economic institutions in early trade: The Maghribi traders' coalition[J]. The American economic review, 1993: 525-548.

[8]Greif A. Cultural beliefs and the organization of society: A historical and theoretical reflection on collectivist and individualist societies[J]. Journal of political economy, 1994: 912-950.

[9]Greif A. Historical and comparative institutional analysis[J]. American Economic Review, 1998: 80-84.

[10]Greif A, Tabellini G. Cultural and institutional bifurcation: China and Europe compared[J]. The American economic review, 2010: 135-140.

[11]史晋川. 温州模式的历史制度分析——从人格化交易与非人格化交易视角的观察[J]. 浙江社会科学, 2004, 2(16): 2.

[12]王东. 美国日本企业的历史比较制度分析[J]. 经济评论, 2002 (2): 108-113.

[13]Dixit A K. Lawlessness and economics: alternative modes of governance[M]. Princeton University Press, 2007.

[14]Dixit A. Governance institutions and economic activity[J]. The American Economic Review, 2009: 3-24.

[15Ostrom E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action[M]. Cambridge university press, 1990.]

[16]崔驰, 李秀敏. 正式制度治理与多边惩罚治理的比较及综合——以公共秩序服务为例[J]. 东北师大学报: 哲学社会科学版, 2014 (3): 93-99.

[17]Pamuk A. Informal institutional arrangements in credit, land markets and infrastructure delivery in Trinidad[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2000, 24(2): 379-496.

[18]Glaeser E L, La Porta R, Lopez-de-Silanes F, et al. Do institutions cause growth?[J]. Journal of economic Growth, 2004, 9(3): 271-303.

[19]Williamson C R. Informal institutions rule: institutional arrangements and economic performance[J]. Public Choice, 2009, 139(3-4): 371-387.

[20]Ledyard J. Public goods: A survey of experimental research[R]. David K. Levine, 1997.

[21]周业安, 宋紫峰. 公共品的自愿供给机制: 一项实验研究[J]. 经济研究, 2008, 7: 90-104.

[22]Andreoni J, Harbaugh W, Vesterlund L. The Carrot or the Stick: Rewards[J]. Punishments, and Cooperation, 2003, 93.

[23]Andreoni J, Gee L K. Gun for hire: delegated enforcement and peer punishment in public goods provision[J]. Journal of Public Economics, 2012, 96(11): 1036-1046.

[24]Fischbacher U, G?chter S, Fehr E. Are people conditionally cooperative? Evidence from a public goods experiment[J]. Economics Letters, 2001, 71(3): 397-404.

[25]Fischbacher U, G?chter S. Social preferences, beliefs, and the dynamics of free riding in public good experiments[J]. 2008.

[26]Fehr E, G?chter S. Cooperation and punishment in public goods experiments[J]. Institute for Empirical Research in Economics working paper, 1999 (10).

[27]Bochet O, Page T, Putterman L. Communication and punishment in voluntary contribution experiments[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2006, 60(1): 11-26.

[28]Sefton M, Shupp R, Walker J M. The effect of rewards and sanctions in provision of public goods[J]. Economic Inquiry, 2007, 45(4): 671-690.

[29]Fehr E, G?chter S. Fairness and retaliation: The economics of reciprocity[J]. The journal of economic perspectives, 2000: 159-181.

[30]Ostrom E, Gardner R, Walker J. Rules, games, and common-pool resources[M]. University of Michigan Press, 1994.

[31]Cinyabuguma M, Page T, Putterman L. Cooperation under the threat of expulsion in a public goods experiment[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(8): 1421-1435.

[32]Herrmann B, Th?ni C, G?chter S. Antisocial punishment across societies[J]. Science, 2008, 319(5868): 1362-1367.

[33]连洪泉, 周业安, 左聪颖, 等. 惩罚机制真能解决搭便车难题吗?——基于动态公共品实验的证据[J]. 管理世界, 2013, 4: 010.

[34]Isaac R M, Walker J M. Communication and free‐riding behavior: The voluntary contribution mechanism[J]. Economic inquiry, 1988(b), 26(4): 585-608.

[35]Fehr E, Williams T. Endogenous emergence of institutions to sustain cooperation[R]. mimeo, 2013.

[36]Carpenter J P. Punishing free-riders: How group size affects mutual monitoring and the provision of public goods[J]. Games and Economic Behavior, 2007, 60(1): 31-51.

[37]Nikiforakis N. Punishment and counter-punishment in public good games: Can we really govern ourselves?[J]. Journal of Public Economics, 2008, 92(1): 91-112.

[38]Sefton M, Shupp R, Walker J M. The effect of rewards and sanctions in provision of public goods[J]. Economic Inquiry, 2007, 45(4): 671-690.

[39]Gürerk ?, Irlenbusch B, Rockenbach B. The competitive advantage of sanctioning institutions[J]. Science, 2006, 312(5770): 108-111.

[40]Gürerk ?, Irlenbusch B, Rockenbach B. On cooperation in open communities[J]. Journal of Public Economics, 2014, 120: 220-230.

[41]Carpenter J P, Matthews P H. Norm enforcement: The role of third parties[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics JITE, 2010, 166(2): 239-258.

[42]Balafoutas L, Grechenig K, Nikiforakis N. Third-party punishment and counter-punishment in one-shot interactions[J]. Economics Letters, 2014, 122(2): 308-310.

[43]Tan F, Xiao E. Peer punishment with third-party approval in a social dilemma game[J]. Economics Letters, 2012, 117(3): 589-591.

[44]Tan F, Xiao E. Third-Party Punishment: Retribution or Deterrence?[J]. 2014.working paper.

[45]Kurzban R, DeScioli P, O'Brien E. Audience effects on moralistic punishment[J]. Evolution and Human behavior, 2007, 28(2): 75-84.

[46]Tiebout C M. A pure theory of local expenditures[J]. The journal of political economy, 1956: 416-424.

[47]Ehrhart K M, Keser C. Mobility and cooperation: On the run[R]. Sonderforschungsbereich 504, Universit?t Mannheim & Sonderforschungsbereich 504, University of Mannheim, 1999.

[48]Charness G, Yang C L. Endogenous group formation and public goods provision: Exclusion, exit, mergers, and redemption[J]. Exit, Mergers, and Redemption, 2008.

[49]Ahn T K, Isaac R M, Salmon T C. Coming and going: Experiments on endogenous group sizes for excludable public goods[J]. Journal of Public Economics, 2009, 93(1): 336-351.

[50]Isaac R M, Walker J M, Williams A W. Group size and the voluntary provision of public goods: experimental evidence utilizing large groups[J]. Journal of public Economics, 1994, 54(1): 1-36.

[51]Isaac R M, Walker J M. Group size effects in public goods provision: The voluntary contributions mechanism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1988: 179-199.

[52]Charness G, Yang C L. Starting small toward voluntary formation of efficient large groups in public goods provision[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2014, 102: 119-132.

[53]Kosfeld M, Okada A, Riedl A. Institution formation in public goods games[J]. The American Economic Review, 2009: 1335-1355.

[54]Lim W, Zhang J. Who Carries the Gun?[J]. 2014.working paper.