土地流转促进了农地资源的优化配置吗?

——基于8省858个农户样本的经验分析

史常亮,栾江,朱俊峰

(1.中国农业大学经济管理学院,北京100083;2.中共天津市委党校经济学教研部,天津300384)

土地流转促进了农地资源的优化配置吗?

——基于8省858个农户样本的经验分析

史常亮1,栾江2,朱俊峰1

(1.中国农业大学经济管理学院,北京100083;2.中共天津市委党校经济学教研部,天津300384)

理论研究认为,土地的自由流转通过将土地向更高生产能力的农户转移和集中,有利于实现农地资源的优化配置。基于全国8省858个样本农户的微观数据,本文建立双变量Probit模型对该理论假说进行了实证检验。研究结果表明,现行土地流转市场机制总体上起到了将土地引导集中到农业生产能力高的农户手中的作用。此外,研究还发现,土地流转市场倾向于将土地从初始土地禀赋量多的农户向初始土地禀赋量少的农户手中转移。这意味着,农村土地流转市场的有效运作,不仅有助于提高农地资源的配置效率,而且能够提高土地分配的公平性,即具有提高效率和公平的双重作用。

土地流转;效率性;公平性;双变量Probit模型

一、引言

始于上世纪70年代末80年代初的家庭联产承包责任制通过土地均分到户的制度安排,实现了土地所有权和使用权的分离,极大地促进了农村经济的转型和增长[1]。但是,进入21世纪以后,随着工业化、城市化进程的全面推进和农户职业类别、收入水平的不断分化,家庭承包责任制的制度红利逐渐消失,其负面效应却日渐凸显。表现在:其一,出于公平要求,承包到户时多数村组采取了兼顾远近、好坏搭配的土地分配方式,导致农地细碎化严重且互相插花,不仅造成了农业经营效率的损失[2],而且带来了负社会外部性(比如需要更多的灌溉沟渠和田间道路);其二,按人口平均分配土地的制度安排,由于忽略了农户在农业生产上存在的异质性,在客观上造成农户拥有的土地数量与其农业生产能力的不一致,导致农地配置扭曲和利用的低效率;其三,随着农户家庭成员的不断增减,自二轮承包起实行的“增人不增地、减人不减地”政策不可避免地会因户内人口的变化而出现集体内人均土地占有不均的问题[3]。

针对现行农地制度的不足,培育农地市场、允许农户有偿流转土地,被认为是我国农村土地改革的必然选择[4]。自20世纪80年代中后期以来,中国农地制度的一系列改革也基本上都是围绕着稳定地权和盘活经营权两个方向推进[4,5]。2016年,中央一号文件再次重申要“稳定农村土地承包关系,落实集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权,完善‘三权分置’办法,明确农村土地承包关系长久不变的具体规定”,在鼓励土地流转上给予了充分的信号和引导。

在国家各项政策的积极推动下,过去十多年里,中国农村土地流转市场蓬勃发展。据农业部经管总站提供的数据,2005年,全国农村家庭承包耕地流转面积0.55亿亩,只占到家庭承包耕地总面积的4. 6%;而到2015年,这一数字已分别增加至4.47亿亩和33.3%。从农户的参与情况来看,根据张丁和万蕾对全国15个粮食主产省(区)的抽样调查,2004年,只有22.8%的农户参与了土地流转[7];而到2015年,根据何欣等对全国29省(区)代表性农户的追踪调查,参与土地流转的农户比例已达到31.4%,其中有12.8%的农户转入过土地,有18.2%的农户转出过土地[8]。

由于不同农户的农业生产能力存在异质性[9],在农村劳动力市场不完善的情况下,土地市场的形成以及土地的自由流转,通过将土地从生产能力低的农户手里转让给生产能力高的农户,会产生一个“边际产出拉平效应”[10],有助于实现农地资源配置效率的“帕累托改进”。一些针对发展中国家农村土地市场的经验研究,如Deininger等对印度的研究[11],Huy等对越南的研究[12],Deininger等对埃塞俄比亚的研究[13],Jin和Jayne对肯尼亚的研究[14],Crookes和Lyne对南非夸祖鲁—纳塔尔省的研究[15],以及Chamberlin和Ricker-Gilbert对马拉维和赞比亚的研究[16]都强调了这一点。

上述研究的对象主要集中在南亚和非洲。那么,对于中国农户而言,那些农业生产能力更强的农户能否通过土地流转获得与其能力相称的土地规模呢?对此,现有文献并未给出明确的回答。Deininger和Jin对贵州、湖南、云南3省农户调查数据的分析发现,土地流转市场的运作会将土地从农业生产能力低的农户转移到生产能力较高的农户手中,具有显著的效率促进作用[17]。田传浩和贾生华对苏浙鲁3省农户调查数据的检验[18],以及陈海磊等对全国农村固定观察点数据的检验也都有类似发现[19]。然而,也有一些学者对此持相反观点,认为当前土地流转并非是按照Yao(2002)所说的“由土地边际产出低的农户流转给边际产出高的农户”;相反,在不少农村地区,由于大量青壮年劳动力都选择了外出务工,土地往往通过就近流转的方式从年青、文化程度较高的农户转移到年龄大、文化程度较低的滞留农户手中,因而没有所谓的“边际产出拉平效应”,也不会出现土地资源配置的“帕累托改进”[20]。李承政等对浙江农村固定观察点数据的实证检验[21],以及何欣等基于中国家庭金融调查数据的经验研究都倾向于认为,现行的流转市场并没有将土地引导集中到农业生产能力高的农户手中,因此不能起到改善农地配置效率的作用。

矛盾之处说明已有研究对中国农村土地流转市场的运行效率(efficiency)尚存疑虑,值得进一步探讨。此外,从方法论的角度看,现有文献对农户土地流转行为的研究通常都是首先构造农户是否转入、转出土地的0—1变量,然后再与各影响因素进行Logit模型或Probit模型估计,相关实证分析隐含着农户在“是否转入土地”和“是否转出土地”之间做出选择时两种行为决策相互独立的前提假设。然而,经验告诉我们,存在一些观察不到的因素既影响农户的土地转入决策也影响其土地转出决策,即农户转入、转出土地的行为相互并不独立,而是具有很强的联立性特征[22]。倘若忽略它们之间的内在联系而对两个被解释变量分别进行Probit建模,则不仅无法完整、准确地描述农户的土地流转市场参与行为[23],而且还会导致参数估计的有偏性和无效性。

作为土地生产要素再配置的重要形式,土地流转的效率水平直接决定了农业绩效的高低。那么,当前中国农户土地流转的效率究竟如何,是否促进了土地向能力水平比较高的农户手中转移?本文建立了一个理论模型,并使用中国8个省区858个样本农户的微观调查数据对此进行实证检验。与以往文献不同,我们采用随机前沿方法(SFA)来估计农户生产函数,用得到的农业生产效率指数作为农户农业生产能力水平的衡量指标;在此基础上,使用双变量Probit模型来考察农户农业生产能力对其土地流转行为的影响,充分考虑到了农户土地转入、转出选择行为的联立性,避免了有偏估计。

二、理论分析与模型

(一)理论分析

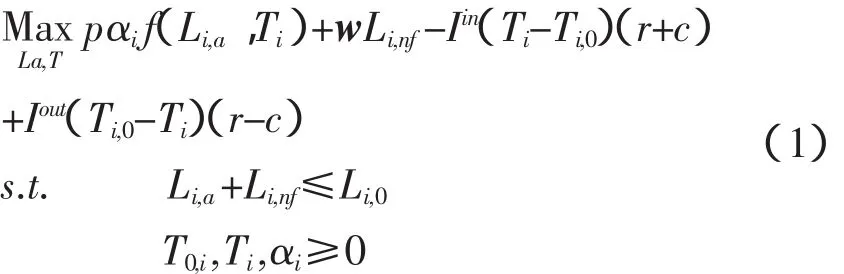

类似Carter和Yao、Deininger和Jin等[10,17],我们的分析从一个简单的农户生产模型开始。模型假设农户i拥有固定的劳动力禀赋Li,0、土地禀赋Ti,0(即农户初始家庭承包地面积)以及一定的农业生产能力αi(αi表示农户间生产的异质性,可视为是对农户从事农业生产比较优势的一种度量)。为实现家庭收入最大化,农户需要在农业和非农业部门之间合理地分配自己的劳动力:一方面,他可以投入一部分劳动力Li,a继续从事农业生产;另一方面,他也可以选择在给定ω的工资率下投入另一部分劳动力Li,nf从事非农业生产。相应地,农户会根据自己合意的农业劳动时间、农业生产能力以及土地禀赋来决定转入或转出一部分土地,以取得合适的土地—劳动力比率。我们用Ti表示农户当前实际耕种的土地面积,则农户的土地转入面积可以表示为Ti-Ti,0,土地转出面积可以表示为Ti,0-Ti。由于土地市场不完善,农户流转土地伴随着一定的交易成本c,不失一般性,我们假定该成本对于转入和转出双方是对称的,并且随着土地流转数量的增加而增加。即对于转入土地的农户而言,其转入Ti-Ti,0数量的土地需要付出的成本为(Ti-Ti,0)(r+ c);相应的,对于转出土地的农户而言,其转出Ti,0-Ti数量的土地所能够得到的收益为(Ti,0-Ti)(r-c),其中r为单位土地的租金率。从而,农户i面临的最优化问题可以写作:

式中p,代表农产品价格;αif(Li,a,Ti)为农户的农业生产函数,我们很一般化地假定f(·)满足:fLa>0,fT>0,fLaLa<0,fTT<0,fLaT>0,并且fLaLafTT-fLaT>0;Iin为农户转入土地的指示变量(转入=1,否则为0),Iout为农户转出土地的指示变量(转出=1,否则为0)。最优选择和T*将满足最大化问题(1)的一阶条件,也就是:

从式(3~5)可以看出,农户的土地流转行为取决于其不参与流转时土地的边际产出pαfT(为表述方便,在以下的偏导表达式中均略去了下标i)与土地净租金水平r±c的比较,只要选择转入(出)土地的农户满足pαfT>r+c(pαfT<r-c),则农户将继续选择转入(出)土地。这两个条件定义了农户农业生产能力的两个边界点:αi=(r-c)p-1使得生产能力比αu高的农户会有土地需求,选择继续从其他农户手中转入土地;生产能力比αi低的农户会有土地供给,选择继续转出土地;而生产能力介于(αi,αu)的农户将不会参与到土地流转市场交易中来。

我们更关心的是当农户的农业生产能力变动时,其土地流转决策如何变化。为此,将式(2)、(3)或(4)两边同时对α全微分,并根据克拉默法则(Cramer’s rule),推得:

式(6)表明,对于参与土地流转的农户而言,其实际经营耕地面积T对于α单调为正。在式(6)基础上,我们首先来考察农业生产能力α的变动对农户土地转入行为的影响。设转入土地农户的土地转入数量为Tin,它等于农户当前耕种的土地数量T与他从集体分配承包的承包地数量T0之差,即Tin=T-Tin。将其两边同时对α全微分得到:∂Tin∂α=∂T∂α>0。符号为正,这意味着对于选择转入土地的农户而言,其农业生产能力越高,其意愿转入的土地数量也将越多。类似地,可以考察α的变动对农户土地转出行为的影响。设转出土地农户的土地转出数量tout,它等于农户从集体分配承包的承包地数量T0与他当前耕种的土地数量T之差,即Tout=T0-T。将其两边同时对α全微分得到:∂Tout∂α=-∂T∂α<0。符号为负,说明对于选择转出土地的农户而言,其农业生产能力越低,其意愿转出的土地数量将越多。

可见,农户在农业生产能力上的异质性是土地市场得以存在、发展的前提条件。在土地流转发生时,那些生产能力较高的农户会有土地需求,将选择从其他农户转入土地,且其生产能力越高于αu,转入的土地数量越大;而那些生产能力较低的农户会有土地供给,将选择向市场转出土地,且其生产能力越低于αi,转出的土地数量越大。因此,土地流转的结果是,土地由生产能力低的农户向生产能力高的农户手中集中,从而起到优化农地资源配置的作用。

(二)计量模型设定

为检验土地流转是否果真如理论分析所揭示的,将促使土地由低生产能力农户向高生产能力农户手中转移,借鉴Deininger等、陈海磊等的做法[11,19],我们进行如下两步骤的估计:第一步,估计农户i的农业生产能力αi;第二步,估计αi对农户土地流转(包括转入或转出)决策的影响。

第一步,估计农户i从事农业生产的能力水平αi。与Deininger等的研究类似[11],我们用通过估计随机前沿生产函数所得到的农业生产效率指数来近似反映农户i从事农业生产的能力大小,其基本形式如下:

式中:i=1,2,…,n表示第i个生产单元(这里为农户);Yi为产出变量;Xi是一组投入要素向量,包括土地、资本和劳动;β为待估计参数向量;f(·)表示前沿生产函数,它可以选择不同的函数形式,常见的有C—D生产函数和超越对数生产函数。为降低函数误设的风险,这里采用形式更灵活、易估计、包容性强的超越对数生产函数,具体设定如下:

式中:Yi为种植业总产值;Si、Ki和Li分别代表农户i进行种植业生产所投入的土地、资本和劳动力数量;vi为传统的随机误差项,被假定服从正态分布;μi为非负的技术无效率项,常被假定服从半正态分布或指数分布、断尾正态分布以及伽马分布。不同的分布假设会导致不同的生产效率的估计结果,但是,科埃利等证明指出,当我们在所估算的生产效率基础上对生产单元进行排序时,各个排序相对于分布选择却是非常稳健的[24]。本着简单原则,我们假设μi服从均值为λ的指数分布。van den Broeck等证明了,相较于其他分布假设,指数分布对先验假设具有较弱的敏感性[25]。

对于式(8)确定的SFA模型,可以采用极大似然法进行联合估计。在得到模型参数后,就可以构造生产效率指数(Technical Efficiency,TE)对农户i的农业生产能力水平αi进行度量,该指数越大,表示农户从事农业生产的能力越高。在SFA模型中,生产效率指数TE被表示为农户实际产出与最优产出的偏离程度,被定义为:

第二步,设定并估计关于农户农业生产能力与其土地流转行为关系的计量模型。考虑到农户对土地流转市场的参与涉及到转入土地、转出土地、既不转入又不转出土地以及既转入又转出土地四种情况,并且农户“是否转入土地”和“是否转出土地”这两种行为决策相互并不独立,一些影响农户土地转入决策的不可观测因素同样也可能对其土地转出决策产生影响。因此,本文使用双变量Probit模型对农户的土地转入、转出行为同时进行联立估计。具体地,令R*为模型的潜变量表示影响农户土地转入意愿的潜变量表示影响农户土地转出意愿的潜变量,Rin、Rout分别代表农户是否转入或转出土地,建立如下的潜变量系统方程:

为方便起见,我们将式(10)中的第一个方程称为转入方程,第二个方程称为转出方程。式中,我们最感兴趣的一个变量是αi,代表每个农户固有的农业生产能力,如果其系数符号在转入方程中为正(即δ1>0)、而在转出方程中为负(即φ1<0),则表明土地市场的有效运作会使土地从生产能力低的农户向生产能力高的农户转移,即有助于实现土地资源的优化配置;Ti0为农户固有的土地禀赋;X代表其他可能影响农户土地流转决策的因素,作为控制变量;δ、η、φ、γ均为待估计参数(向量);ε1、ε2代表两个方程的残差项。

由于农户转入和转出土地的行为相互并不独立,一些不可观测因素同时影响着农户的土地转入和转出决策,因此在式(10)的设定下,残差项(ε1,ε2)被假设为相关的,相关系数Corr(ε1,ε2)=ρ。若参数ρ显著,则说明农户的土地转入、转出选择具有联立性,此时使用单一方程的Probit模型会导致参数估计的有偏性和无效性;若不显著,双变量Probit模型等价于分别估计两个单独的Probit方程,在大样本情况下估计出的参数仍然具有一致性。

三、数据来源、变量选取及描述统计

(一)数据来源

本文使用的数据来自课题组在2013年7—8月对黑龙江、河南、湖北、山东、浙江、广东、山西、云南8省所做的农户入户问卷调查。调查方案遵循随机抽样的原则,首先在确定的样本县内,按照人均工业总产值高、中、低三类各随机抽取1个乡;然后在每个乡内,再按照村人均纯收入从高到低随机抽取3个村;最后在每个村随机抽取8个左右农户进行调查。根据上述抽样方法,本项目共调查了16个县48个乡144个村的980个农户。在确定了要调查的农户后,由调查员到被选择的农户家中,通过与农户2个小时左右的面对面访谈来收集得到包括农户2012年的家庭基本情况、劳动力的非农活动、耕地经营状况、相关的投资活动以及一些关于农户生产活动等方面的信息。

在进行实证分析前,我们剔除了部分未进行农业生产①、只转出土地以及关键指标数据缺失严重、异常的样本,最终筛选出的样本涉及到137个村的858个农户家庭。在这些农户中,过去一年里(即2012年)共有359户农户发生了土地流转行为,占样本农户总数的41.84%,其中流转比例最高的是黑龙江省,达到70%;流转比例最低的是山西省,只有24. 55%。在土地流转规模方面,2012年样本农户共流转耕地8918.7亩,其中黑龙江省的土地流转规模最大,户均达到82.63亩;而云南省的土地流转规模最小,户均只有2.45亩。

在发生土地流转的359户农户中,有264户农户转入了土地,占样本农户总数的30.76%;有98户农户转出了土地,占样本农户总数的11.42%;另有3户农户在转入土地的同时又转出了土地。其中,参与转出的98户农户过去一年里共转出耕地303.61亩,占其家庭承包地面积的45.84%,平均每户转出耕地3.10亩,其中只有20.41%的农户选择转出半数以上的承包地,这印证了绝大多数农户都只是把自己的一小部分土地流转出去;参与转入的264户农户过去一年里共转入耕地8615.09亩,占其实际耕种土地总面积的73.47%,平均每户转入耕地32.63亩,其中有70.83%的农户转入土地的面积超过其自家承包地面积的一半以上。

(二)变量选取及描述统计

1.被解释变量

根据研究设计,我们把农户是否转入土地和是否转出土地作为双变量Probit模型的两个因变量,分别用Rin、Rout两个虚拟变量来表示:如果农户在过去一年里存在转入土地的行为,则令Rin等于1,否则为0;相应地,如果农户在过去一年里存在转出土地的行为,则令Rout等于1,否则为0。

2.核心解释变量

农户农业生产能力α。为了估计α,需要首先确定投入产出指标。由于不同农户所种植作物品种存在差异,不可直接在产量层面上进行加总,我们利用各品种的价格信息进行加总,即用种植业总产值表示产出Y。这也是大多数文献的处理方式。投入包括资本、劳动和土地三项,其中对于资本投入K,用农户年内在种植业经营上所投入物质费用数量来衡量,包括化肥费、农药费、种子费(如为自产种子则按照市场价格进行折算)、排灌费、(租赁)机械作业费、燃料动力费、小农具购置修理维护费和固定资产折旧等合计;劳动投入L指农户年内在种植业经营上所投入的劳动用工数量,包括雇工和自用工,按每天8小时折算成标准工日;土地投入S用农户年内种植业总播种面积表示。

农户固有的土地禀赋T0是我们所关心的另一个核心解释变量。在均分土地的制度安排下,农户所能够分到的土地多少主要取决于其家庭人口数量,与其生产经营能力无关。而土地流转按效率原则重新配置土地,对参与流转的农户来讲,无论是转入还是转出,都可视为是他们对家庭最优土地经营规模的一种适应性调整,即通过转入或转出土地来缩小实际经营规模与最优规模之间的差距[26]。因此,在其他条件相同的情况下,农户拥有的初始承包地数量越多,对转入户而言,意味着距离家庭最优土地经营规模的差距越小,越不利于其转入土地;对转出户来说,意味着距离家庭最优土地经营规模的差距越大,有利于增加转出土地的供给[27]。本文用农户从集体分到的人均承包地面积来反映其初始土地禀赋的丰裕程度。承包地数量早在二十世纪八九十年代村集体分配时就已经决定,与农户后期决策无关。因此,该变量能较好地反映农户固有的土地禀赋特征,也能在一定程度上避免由于后期土地调整导致的因果联立问题[28]。

3.其它控制变量

除农户的生产能力、固有土地禀赋,我们还需要对其他一些可能影响农户土地流转决策的因素加以控制。根据已有研究,这些因素包括:

家庭非农就业情况。由于非农部门的收入明显高于农业部门,如果农户能够获得非农就业机会,在比较利益驱动下,他们往往会优先选择转出土地而将更多的劳动力投入到非农业生产[7,8]。只有当农户的家庭劳动力比较充裕且缺乏外部非农就业机会时,他们才会考虑增加土地数量以取得合适的土地—劳动力比率。我们用家庭中外出务工劳动力数量来衡量农户的非农就业情况,同时也考虑了户主的非农就业经历对农户土地流转决策的影响。

土地细碎化程度。用农户家庭所承包耕地的地块数目表示。农地小规模分散经营和细碎化意味着规模效率的损失。因此,理论上讲,农户经营土地的地块数目越多越分散,越有动机去通过转入土地以改善土地细碎化状况,获得规模化经营优势[18]。但另一方面,较高的土地细碎化程度,也意味着如果承包地的受让人或承租人想流转土地从事规模经营,就必须与多个标的地块的承包户分别进行谈判,签订多份合同,这无疑会使土地流转的交易成本上升,增加(转出户)土地流转的难度[5]。

村庄土地流转交易活跃程度。土地流转市场上的交易是否活跃,不仅决定了农户能否顺利转包到所需要的土地数量,而且也决定了潜在的土地供给者能否成功转化为现实的市场供给者。由于现阶段农村土地主要还是在普通农户之间流转,特别是在本村村民之间[10],因此本文用村里参与土地流转的农户比例作为土地流转交易活跃程度的衡量指标,该比例越高,说明村庄土地流转市场越活跃,农户越容易转入和转出土地。

家庭及户主个体特征变量。影响农户土地流转决策的解释变量还应当包括户主的社会人口学特征、家庭特征以及家庭所处的地理位置等个体变量。因此,在实证模型中,我们还控制了户主的性别、年龄、受教育年限、家庭劳动力数量、家庭抚养比,并通过加入省份虚拟变量以控制地域环境中不可观测的异质性(例如经济和制度因素)对回归结果造成的影响。

上述各变量的具体定义及描述性统计见表1。

表1 变量定义及描述统计

四、实证结果分析

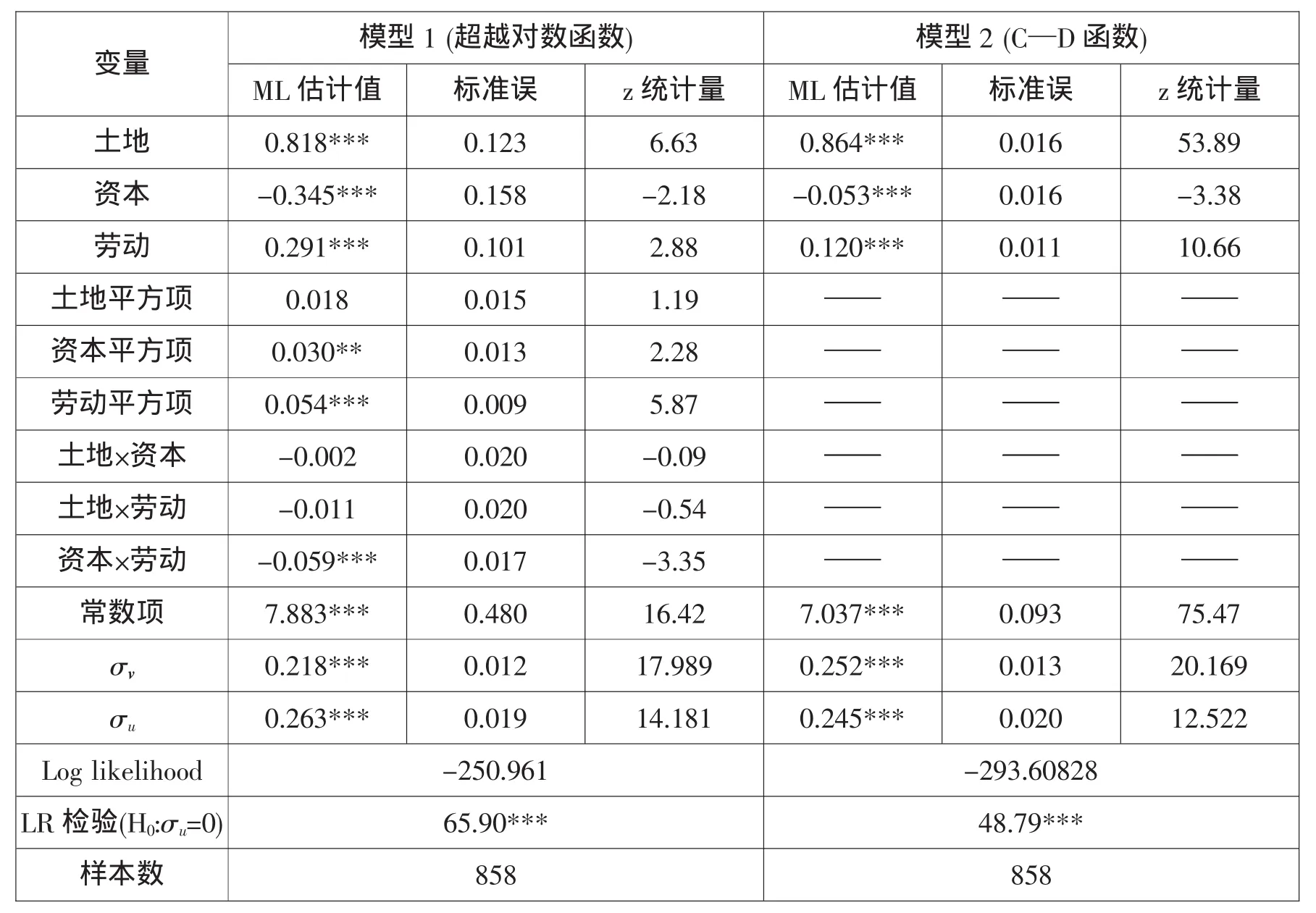

(一)农户生产能力估计

表2给出了不同生产函数形式(C—D函数、超越对数函数)设定下的SFA估计结果。为了从中选出最适宜数据的函数形式,我们利用估计得到的对数似然函数值计算了广义似然比统计量②,其值为85. 294,远大于5%显著性水平的渐进χ2分布的临界值12.59,拒绝“前沿生产函数采用C—D函数形式更合适”的零假设,这就表明基于超越对数函数形式的模型1能够更好地拟合样本数据。因此,余下的分析主要围绕模型1展开。估计结果显示,大部分参数在5%的显著性水平上都是统计显著的,表明该模型具有相当的解释力。LR检验表明,在1%的显著性水平上拒绝了“σu=0”的零假设,表明存在技术无效率的状况,SFA模型是一种更适合的分析方法。对各生产投入要素产出弹性的计算发现,播种面积的产出弹性最大,达到0.846,表明土地仍然是现阶段影响农业产出的最重要因素,这跟Wan和Cheng、许庆等同样采用农户调查数据研究所得出的结论一致[1,29]。其次是劳动力,其产出弹性为0.086。以物质费用衡量的资本投入的产出弹性为负值,这可能是由于农业生产中的资本都附着于土地之上,与土地投入高度相关,导致其对产出的重要性很难从土地中分离出来。这在一定程度上解释了为什么物质费用变量有与生产力经济学理论相反的结果[30]。

基于模型1的参数估计结果和公式(9),我们可以得到每个农户的农业生产效率值。计算结果显示,农户的农业生产效率从0.213到0.951变动,平均值为0.792。如果按照农户土地流转的三种状态划分样本,各类样本农户的农业生产效率均值分别为:转入户0.808,未参与流转户0.793,转出户0.742。可见,正如理论分析所揭示的,位于生产能力分布两端的农户,更容易发生土地流转活动;而那些位于分布中部的农户,受其生产效率水平所限,他们没有能力耕种更多的土地,维持原有土地规模耕种是他们的一般选择,参与土地流转的可能性较小。Yao对浙江省的调研也有类似发现[9]。

表2 随机前沿模型估计结果

图1 土地转入数量和农户农业生产能力关系的非参数回归

图2 土地转出数量和农户农业生产能力关系的非参数回归

一般来讲,农业生产能力越高代表农户从事农业生产的优势越大,也应该越倾向于转入土地。图1、图2分别以图示的形式描述了关于转入(出)户的实际土地转入(出)数量与其农业生产能力关系的非参数回归结果。图形显示,随着农户农业生产能力的上升,农户的土地转入面积趋向于增加,而土地转出面积则趋向于减少。该结果意味着,通过土地流转,那些农业生产能力强的农户将有机会获得更多与其生产能力相匹配的土地。这与政府推动土地流转的初衷相一致,显然也符合农地资源优化配置的基本要求。

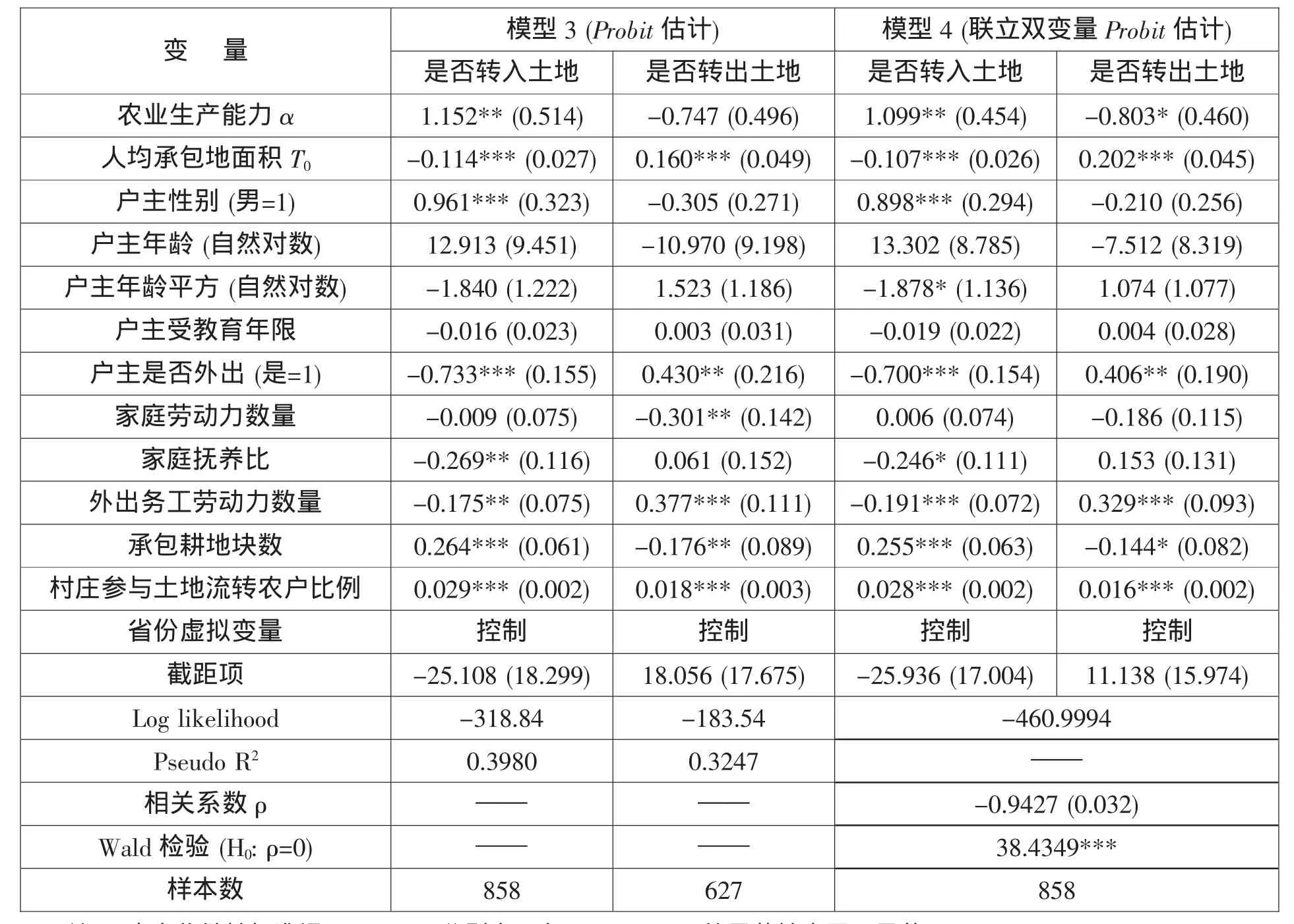

(二)土地流转市场参与

利用上述第一步得到的农户农业生产能力,可以估计农户的土地流转参与方程,结果报告在表3。由于不能明确区分哪些因素影响了农户转出土地的决策,哪些因素影响了农户转入土地的决策,在估计时,我们对转入、转出方程使用了相同的解释变量矩阵。首先来看表3左半部分单变量Probit模型的估计结果。就本文所关心的变量农业生产能力α而言,在控制了户主特征、家庭特征以及农户所处村庄特征之后,它的估计系数在转入方程中为正(5%水平上显著),而在转出方程中为负(但不显著),即更高的农业生产能力水平增加了农户转入土地的概率,而减少了转出土地的概率,初步验证了本文的假说。

单方程Probit模型假定农户转入、转出土地的行为决策是相互独立的。基于前述提到的联立性问题,即农户的这两种相关选择之间可能是相互影响的,我们使用双变量Probit模型对式(10)进行最大似然估计,结果报告在表3的右半部分。两个方程的误差项相关系数ρ为-0.9427,且通过了1%水平的显著性检验,说明农户的土地转入和转出行为相互并不独立,而是具有显著的关联性特征;同时也说明采用双变量Probit模型对两个方程同时进行联合估计是必要的,否则极有可能导致估计偏误。回归结果显示,在考虑了农户土地转入决策和土地转出决策的内生联合决定以后,核心解释变量农业生产能力α在转入和转出方程中的系数符号并没有发生变化,但其统计显著性有所增强,分别达到了5%和10%的显著性水平。因此从双变量Probit模型回归结果来看,现行的流转市场确实起到了将土地引导集中到农业生产能力高的农户手中的作用。显然,这样的土地流转能够实现优化土地资源配置、提高土地整体利用效率的目的。

再来看人均承包地面积变量T0。我们发现,无论是Probit估计还是联立双变量Probit估计,它的系数符号在转入方程中均为负值,而在转出方程中均为正值,并且都具有高度的统计显著性。这说明,初始土地禀赋越高的农户越倾向于转出土地,而土地禀赋低的农户则更倾向于转入土地。也就是说,初始承包地多的农户为市场提供了多数的土地供给,是土地的流出源,也是土地流转的主要供给者;而初始承包地数量较少的农户则更多地充当了土地转入者的角色,成为流转市场的需求方。

将上述估计结果相结合,我们很容易得出这样一个结论:当前进行的土地流转将使得那些土地初始拥有量较少但农业生产经营能力较强的农户获得了土地。这意味着,土地流转市场的有效运作,不仅有助于弥补当前土地承包制的不足,改善农地资源的配置效率,具有显著的效率促进作用;而且能够提高土地分配的公平性,具有实现公平的效果。因此,与其他发展中国家的情况类似,当前中国农村的土地流转同样遵循着土地利用效率和公平的原则。

其它控制变量的回归结果与已有文献相一致,表明本文结论具有一定的客观现实基础。具体来看:

在户主个体特征层面,户主年龄对农户转入土地决策的影响表现出一定的“∩”型特征,说明户主年龄对农户转入土地的影响在超过某一阈值后将趋于减弱。通常来说,户主年龄越大,可供其选择的非农就业岗位越少,越不容易进入城镇从事非农生产,此时转入土地从事农业生产就是一个较为理性的选择;同时农业生产又是一个需要体力的活动,随着年龄的增长,当体能和精力跟不上农业生产的需要时,此时就有可能减少转入土地。户主性别对农户转入土地决策亦产生了显著正影响,这符合农业生产中“男耕女织”的分工形态。

在家庭特征层面,抚养比作为反映农户家庭中可用劳动力数量多寡的一个重要指标,对农户转入土地有显著负向影响,即抚养比越高的家庭,越不倾向于转入土地。这是容易理解的。抚养比越高,即家中非劳动力人口占比越大,意味着家庭可用劳动力越少,为最大化劳动力价值,农户倾向于将有限的劳动力投入到回报率更高的非农行业,自然不愿意转入土地。

户主是否外出以及家庭外出务工劳动力数对农户土地转入和转出决策分别有显著负向和正向影响,说明家庭成员参与非农就业降低了农户的土地转入可能,但是增加了其土地转出可能。这与经验相符,启示我们要想实现土地的规模经营,加速推进农户经济的非农化是一条非常重要的途径。

表征土地细碎化程度的家庭承包耕地块数的回归系数在转入方程中的符号为正,且达到了1%的显著性水平,与我们的预期相符。这一结果从某种角度揭示出,农户之间之所以进行土地流转,一个很重要的原因就是想藉此将均分土地制度所人为形成的土地经营高度零碎化的格局进行改善。事实上,国家颁布的有关农村土地流转的政策文件也都将完善土地流转市场作为降低土地零碎化程度的一种可行方式。在转出方程中,地块数的回归系数在10%统计水平上显著为负,说明较高的土地零碎化程度对转出户顺利转出土地产生了负面影响,这与张丁和万蕾的研究发现相一致[7]。

最后,衡量土地流转市场活跃程度的村庄参与土地流转农户比例在转入、转出方程中的回归系数都为正值,且都通过了1%显著性水平的检验,与我们的预期相符。这说明,在不完全的市场条件下,通过合理的制度安排促进农村土地流转市场的活跃发展,不仅有助于使土地供给者增加土地供给,同时也有助于使土地需求者增加土地需求。

表3 农户土地流转参与的决定因素

五、结论

理论研究认为,自20世纪70年代末80年代初实行的土地均分制度,由于忽略了农户在农业生产能力上的异质性,造成了农地资源的配置扭曲;倘若允许土地在农户间自发流转,通过将土地从生产能力较低的农户向能力较高的农户转移,不仅能够提高农地配置效率,而且公平目标也可得到维护。本文使用来自全国8省的农户调查数据,建立双变量Probit模型对该理论假说进行检验。首先,我们发现,转入土地农户的农业生产效率要显著高于转出土地的农户。这表明,在土地流转问题上,农户的决策一样具有经济理性,并没有出现“土地都转移到生产能力较弱的滞留农户手中”的现象。其次,描述性数据和双变量Probit模型估计结果显示,现行的流转市场总体上起到了将土地引导集中到那些农业生产能力高的农户手中的作用。因此,当前中国农户的土地流转是有效率的,能够起到优化农地资源配置、改善农地配置效率的作用。最后,我们也发现,土地流转市场的发育还能够提高土地分配的公平性,使那些初始土地禀赋量少的农户从中得益,具有实现公平的效果。

[1]Lin JY.Rural reforms and agricultural growth in China[J].American Economic Review,1992(1).

[2]Wan G H,Cheng E.Effects of land fragmentation and returns to scale in the Chinese farming sector[J].Applied Economics,2001(2).

[3]林苇.农村承包地调整制度的社会实证分析[J].华中科技大学学报(社会科学版),2009(6).

[4]钱忠好.农村土地承包经营权产权残缺与市场流转困境:理论与政策分析[J].管理世界,2002(6).

[5]钱忠好.农地承包经营权市场流转:理论与实证分析——基于农户层面的经济分析[J].经济研究,2003(2).

[6]罗必良.农地流转的市场逻辑“产权强度—禀赋效应—交易装置”的分析线索及案例研究[J].南方经济,2014(5).

[7]张丁,万蕾.农户土地承包经营权流转的影响因素分析——基于2004年的15省(区)调查[J].中国农村经济,2007(2).

[8]何欣,蒋涛,郭良燕,等.中国农地流转市场的发展与农户流转农地行为研究——基于2013—2015年29省的农户调查数据[J].管理世界,2016(6).

[9]Yao Y.The Development of the land lease market in rural China[J].Land Economics,2000(2).

[10]Carter M R,Yao Y.Local versus global separability in agricultural household models:The factor price equalization effect of land transfer rights[J].American Journal of Agricultural Economics,2002(3).

[11]Deininger K,Jin S,Nagarajan H K.Efficiency and equity impacts of rural land rental restrictions:Evidence from India[J].European Economic Review,2008(5).

[12]Huy H T,Lyne M,Ratna N N,et al.Conference of the New Zealand Agricultural and Resource Economics Society[C]. Christchurch,New Zealand,2013.

[13]Deininger K,Jin S,Demeke M,et al.Marketand Non-market Transfers of Land in Ethiopia:Implications for Efficiency,Equity,and Non-farm Development[R].World Bank Policy Research Paper,2003.

[14]Jin S,Jayne T S.Agricultural and Applied Economics Association Annual Meeting[C].Pittsburgh,Pennsylvania, 2011.

[15]Crookes T J,Lyne M C.Efficiency and equity gains in the rentalmarket for arable land:Observations from a communal area of KwaZulu-Natal,South Africa[J].Development Southern Africa,2003(5).

[16]Chamberlin J,Ricker-Gilbert J.Participation in rural land rentalmarkets in Sub-Saharan Africa:who benefits and by how much?Evidence from Malawi and Zambia[J].American Journal of Agricultural Economics,2016(5).

[17]Deininger K,Jin S.The potential of land rentalmarkets in the process of economic development:Evidence from China [J].Journal of Development Economics,2005(1).

[18]田传浩,贾生华.农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济研究,2004(1).

[19]陈海磊,史清华,顾海英.农户土地流转是有效率的吗?——以山西为例[J].中国农村经济,2014(7).

[20]贺振华.农户外出、土地流转与土地配置效率[J].复旦学报(社会科学版),2006(4).

[21]李承政,顾海英,史清华.农地配置扭曲与流转效率研究——基于1995—2007浙江样本的实证[J].经济科学, 2015(3).

[22]李庆海,李锐,王兆华.农户土地租赁行为及其福利效果[J].经济学(季刊),2011(1).

[23]杨丹,高汉.信贷市场与农地使用权流转——基于双变量Probit模型的实证分析[J].世界经济文汇,2012(2).

[24]蒂莫西·J·科埃利,D·S·普拉萨德·拉奥,克里斯托弗·J·奥唐奈,等.效率与生产率分析引论[M].王忠玉,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[25]Van den Broeck J,Koop G,Osiewalski J,et al.Stochastic frontiermodels:A Bayesian perspective[J].Journal of E-conometrics,1994(2).

[26]Bhattacharya P.Determinants of land leasing decisions in shrimp farming in West Bengal,India:implications for government policy[J].Asian Journal of Agriculture and Development,2013(1).

[27]Skoufias E.Transaction costs and land tenancy[J].Land E-conomics,1995(1).

[28]普蓂喆,郑风田.初始禀赋、土地依赖与农户土地转出行为分析——基于23省5165个农户样本的实证分析[J].华中科技大学学报(社会科学版),2016(1).

[29]许庆,尹荣梁,章辉.规模经济、规模报酬与农业适度规模经营——基于我国粮食生产的实证研究[J].经济研究, 2011(3).

[30]谭淑豪,Nico Heerink,曲福田.土地细碎化对中国东南部水稻小农户技术效率的影响[J].中国农业科学,2006(12).

【注释】

①这些农户往往都已经将土地全部转出或者退包,从而使得调查中的土地转出面积和农户数都小于土地转入面积和农户数。

②似然比统计量LR=-2{ln[L(H0)]-ln[L(H1)]}~χ2(k),L(H0)和L(H1)分别是零假设H0和备择假设H1下的对数似然函数值(log函数值),k为自由度,表示约束条件的个数。通常认为LR检验统计量服从自由度为k的渐进χ2分布或者混合χ2分布,如果LR统计量大于临界值,则拒绝原假设;否则,接受原假设。

F301.3

A

1009-2447(2016)04-0020-10

2016-09-30

国家自然科学基金项目(71273262);粮食公益性行业科研专项(201513004-2)

史常亮(1988-),男,甘肃张掖人,中国农业大学经济管理学院博士生。