中国经济发展方式的转变动力及其作用途径

李福柱 赵长林

摘要:以全要素生产率增长动力作为经济发展方式的转变动力,本文采用1989-2013年4组省际面板数据经由可行广义最小二乘法实证估计了10个动力因素对全要素生产率增长率的贡献水平与作用途径。研究发现:技术创新水平、市场化水平、人力资本存量水平、异质性企业集聚水平和对外开放度的综合指数对中国全要素生产率增长率的回归估计系数分别为0.575 7,0.212 5,0.136 8,0.064 4和0.018,表明技术创新、市场化改革、人力资本积累、异质性企业集聚和对外开放是促进中国经济发展方式转变的直接动力因素。进一步的研究结果显示:技术创新和异质性企业集聚通过提高前沿技术进步率和生产效率变化率以及规模报酬收益率途径,市场化改革通过提高前沿技术进步率途径,人力资本积累与对外开放通过提高前沿技术进步率和规模报酬收益率途径,促进了中国全要素生产率增长。虽然产业结构变迁、城市化、基础设施建设、区域经济政策实施和金融发展对中国全要素生产率的增长表现为负向或拖累作用,但是,产业结构变迁与城市化能够提高前沿技术进步率,基础设施建设和区域经济政策能够提高规模报酬收益率,金融发展能够提高生产效率增长率和规模报酬收益率,这5项动力因素对促进中国全要素生产率增长的正向贡献有待提高。依据上述研究结论,本文提出尽快攻克制约生产率增长的核心技术,统筹考虑产业结构升级、城市化、基础设施建设和区域经济政策实施以及加快金融领域改革等政策建议,以期加快我国经济发展方式转变进程。

关键词:经济转型;全要素生产率增长率;动力因素;随机前沿分析

中图分类号 F20 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2016)02-0152-11

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.02.019

随着中国经济增速放缓,加快经济发展方式由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变是确保中国至2020年实现国内生产总值和城乡居民收入相比2010年翻一番以及转变经济发展方式取得重大进展等战略目标的唯一选择。经济发展方式转变与全要素生产率增长之间存在互为因果的关系,经济发展方式的转变意味着经济增长模式要由资源要素投入驱动型转向生产率驱动型,或更多地依靠全要素生产率增长来促进经济长期持续增长,全要素生产率的增长动力也因而成为转变经济发展方式的动力源泉。改革开放以来,我国逐步实施了一系列促进经济发展的改革举措,如对外开放与市场化改革,优化区域经济政策与产业政策,促进城市化发展,加大对教育、科技研发和基础设施建设的投入,推进金融领域改革与发展等,有关措施极大地促进了我国经济发展水平的提高。为考察促进我国经济发展方式转变的动力因素,本文在借鉴已有研究基础上尝试以市场化改革、对外开放、人力资本积累、技术创新、产业结构变迁、城市化与基础设施发展、异质性企业集聚、区域经济政策实施和金融发展作为促进全要素生产率增长的动力因素,然后,在同一个分析框架内对比分析各动力因素对全要素生产率增长率及其分解项的作用方向与贡献水平,进而厘定促进中国经济发展方式转变的直接动力因素及其作用途径,以期为加快我国经济发展方式转变进程提供决策参考依据,并为进一步丰富和完善促进中国全要素生产率增长的相关动力因素理论体系做出贡献。

1 文献回顾与动力因素的衡量指标选择

围绕中国全要素生产率增长动力的探讨,有关研究分别针对对外开放、市场化改革、人力资本积累、技术创新、城市化与经济集聚、产业结构变迁、基础设施建设、区域经济政策、金融发展等因素展开理论与实证分析,由于这些动力因素在促进全要素生产率增长方面可能存在替代或互补关系,在不同的实证分析中却往往得到不尽相同的研究结论[1-2]。有鉴于此,本文秉承有所创新原则选择以下十个动力因素及其分省衡量指标予以分析:

(1)市场化水平衡量指标选择。市场化改革可以完善产权结构与激励机制、培育竞争性产品与要素市场、激发民间投资与创新意愿,进而促进全要素生产率增长[3]。樊纲等从综合改革视角提出了包括23个分指标的市场化指数,通过构建一个内生性增长模型运用1997-2007年面板数据估计出市场化改革对中国全要素生产率的贡献高达39.23%[4];赵文军等参照市场经济地位的国际确认标准以1995-2010年经济非国有化、产品市场发育、政府减少干预、要素市场发育和健全经济法律制度指标衡量各省份五个领域市场化水平,认为制度健全对全要素生产率的增长贡献最大[5]。实际上,许多方面的改革都与市场化有关,衡量市场化应着重反映市场配置经济资源的程度[6],本文选用非国有规模以上工业企业产值、数量、劳动人员数占各省规模以上工业企业相应总数据的比重指标分别反映各省产品市场、经济组织和要素市场领域市场配置经济资源的程度。

(2)对外开放度衡量指标选择。外商直接投资伴随人才和技术流动,即使受国际知识产权严格保护,也能对引进国产生知识溢出效应,提高引进国创新水平[7],贸易自由化提高了参与国市场潜力,通过引致参与国扩大产量获取规模经济效益、促进知识溢出可以提高全要素生产率[8]。不过,Fracasso and Marzetti采用1971-2004年24个发达国家贸易量标准化数值构建了一个辅助贸易潜力模型分析贸易量与知识溢出强度之间的关系,发现知识溢出水平并不必然随着贸易总量增长而同步提高,而是取决于双边贸易的紧密程度和贸易结构[9],这一研究成果既为释解出口贸易、进口贸易对中国全要素生产率增长是否具有溢出效应的争论[10-11],也为本文考察对外开放的生产率效应提供了借鉴。本文选择进口总额、出口总额、外资直接投资总额占地区生产总值比重来综合衡量各省对外开放度。

(3)人力资本存量水平测度。在实践中,人力资本存量对全要素生产率的增长贡献由于核算样本与方法不同而常常出现较大分歧,颜鹏飞等以在校大学生数占总人口比重度量人力资本存量,得出人力资本积累对国内全要素生产率增长和技术进步有负影响、对效率改进有正向作用的研究结论[12];Fleisher 等将提高人力资本对中国全要素生产率贡献的途径归结为应提升高等教育规模与质量[13],赖德胜等以受高等教育从业人员比例为指标构建三部门配置模型分析1997-2012年中国人力资本创新效率,发现市场部门人力资本对创新有促进作用,政府和垄断部门人力资本对创新有程度不同的抑制[14];傅晓霞等以居民受教育水平度量人资本存量,发现人力资本对全要素生产率有较大促进作用[15]。为反映人力资本的直接与间接效应,本文兼顾全社会和从业人员的人力资本效应以6岁及6岁以上人口人均受教育年限与从业人员数乘积来度量各省人力资本存量水平,按通常处理方法,将6岁及6岁以上人口中文盲、小学、初中、高中与中专、大专及以上学历平均受教育年限分别设定为0、6、9、12、16年,以Xi为各省相应学历水平的从业人员数,那么,人力资本存量水平计算公式为H=(0*X1+6*X2+9*X3+12*X4+16*X5)/∑5[]i=1Xi。

(4)技术创新水平衡量指标选择。新古典增长理论虽然视技术创新为全要素生产率的增长动力,但却将其视为外生的技术进步;新增长理论通过对技术创新进行模型内生化处理而视其为促进经济长期增长的内生性动力,认为创新性技术应用与溢出能够促进全要素生产率增长。有关研究考虑创新投入、结果以及数据可获得性等多重因素,对技术创新水平的衡量主要有创新投入与创新结果两种视角,有学者认为R&D经费和人员投入对中国全要素生产率增长具有显著的促进作用,只是投入仍然不足[16];孙伍琴等认为,虽然专利数据并不能与技术创新完全等同,但在主流研究中却被普遍采用[17],Agrawal 等进一步认为并不是所有技术开发都能成功,专利数据更能反映技术创新的结果[18]。本文综合上述分析结果从反映创新能力、质量和结果等视角分别选取各省专利受理数、授权数和技术市场成交额(亿元)指标来衡量各省份技术创新水平。

(5)产业结构变迁水平衡量指标选择。产业结构转型升级是技术创新与主导产业交替作用下实现的,要素从低生产率增长部门流向高生产率增长部门同时促进了经济增长与全要素生产率提升。为克服规模报酬收益递减和成本上涨等不利因素,企业往往会通过创新提供新产品与服务,此过程伴随制造业份额下降、服务业集聚与区域生产率增长,产业结构随之而发生变化[19]。国内产业结构升级是政府调控与市场机制共同作用的结果,刘生龙、胡鞍钢以1988-2007年服务业就业人数占总劳动力人数比重来衡量国内产业结构变迁水平,认为产业结构升级滞后于全要素生产率的增长水平[20],值得注意的是,其衡量口径凸显了劳动结构变迁的影响,却忽略了产出结构升级的贡献,因此,本文选取第二、三次产业产值占各省生产总值比重和第二、三次产业就业人数占其总就业人数比重四个指标来综合反映各省份产业结构变迁水平。

(6)城市化水平衡量指标选择。生产率增长间接地表现为城市人口规模和集聚水平的提高,城市经济的发展提高了人均收入和人力资本水平,改善了资源配置效率[21]。一方面,城市人口规模的扩大与更好的教育、医疗条件和更多的就业岗位,既提高了劳动者技能和收入,也提高了知识扩散的速度和密度,能够产生积极的生产率外部性[22];另一方面,随着城市居民收入增长,对耐用消费品和服务业需求增加,从而促进了城市化发展,城市化与人均收入之间存在相互促进关系。从这些理论分析结果来看,衡量城市化应包含人口规模、集聚水平和收入水平三方面含义,本文选择各省城镇人口比重、城镇人口密度与人均GDP值三项指标来综合反映各省份城市化水平。

(7)基础设施发展水平衡量指标选择。发展基础设施可以改善要素与商品流通条件,引致规模报酬收益递增,促进产业的地理集中和技术溢出[23]。基础设施是否具有积极的外部性是衡量基础设施水平优劣的重要因素[24]。改革开放以来,基础设施从曾是经济增长“瓶颈”已转为“加速器”,基础设施的规模效应和网络效应促进了中国生产率的提高及发达地区对欠发达地区的溢出效应,刘生龙、胡鞍钢分别将铁路、公路和内河航道里程加总后除以各省国土面积表示交通基础设施水平,以各省人均能源消费量来衡量能源基础设施水平,以各省邮电业务总量来反映信息基础设施水平,在控制人力资本、对外开放度、产业结构和政府支出变量作用下分别检验了1988-2007年各省交通、能源和信息基础设施存量的溢出效应,指出交通、信息基础设施对全要素生产率有正向促进作用,能源基础设施则未表现出显著的溢出效应[20]。为对比分析基础设施与其它动力因素在同一个框架内对全要素生产率增长的贡献与作用途径,本文仍选用此三项指标来衡量各省基础设施发展水平。

(8)异质性企业集聚水平衡量指标选择。产业集聚通过基础设施与中间投入共享、劳动力共享和溢出效应等途径能够产生积极外部性[25],针对这一观点,异质性企业集聚理论认为,以往的集聚理论高估了产业集聚效应,异质性企业的空间集聚才是促进区域全要素生产率增长更为重要的力量[26],尤其是关于产业集聚效应在中国是否显著存在,学术界并未给出一致认识:如张宇等以1999-2005年中国21省制造业面板数据为样本构建HHI产业集聚指数,证明产业集聚对制造业全要素生产率增长存在正向作用[27];而梁琦等同样采用中国工业企业数据库,运用分位数回归方法,分别检验异质性企业定位选择行为与产业集聚对地区生产率差距的影响程度,指出异质性企业定位选择行为在中国确实存在,是影响地区生产率差距的另一重要微观机制,产业集聚对促进工业生产率增长的正向效应不明显[28]。

针对以上分歧,本文选择异质性企业集聚作为动力因素,原因在于:一是城市化部分反映了集聚因素,可以在很大程度上解释集聚效应,二是异质性企业空间集聚衡量指标在兼顾集聚现象基础上更突出了异质性企业的集聚效应。相比国内其它同类企业而言,港澳台外商投资企业具有更高的生产率,本文借鉴区位熵构建原理,从产出与组织两个视角,选取各省港澳台外商投资规模以上工业企业产值占各省规模以上工业企业总产值比重与全国港澳台外商投资规模以上工业企业产值占全国规模以上工业企业总产值比重的比值、外商及港澳台投资规模以上工业企业个数占各省规模以上工业企业总数比重与全国外商及港澳台投资规模以上工业企业个数占全国规模以上工业企业总数的比值,构建异质性企业的产值、数目集聚指数来综合反映各省份异质性企业集聚水平。

(9)区域经济政策力度衡量指标选择。改革开放后我国实施了一系列促进区域经济发展的政策措施,关于区域经济政策对地区全要素生产率增长或地区生产率差距的影响问题,国内学者多给予负面评价:王志刚等认为财政支出占地区生产总值比重过大会拖累生产效率增长[29],梁琦等认为对欠发达地区补贴政策吸引了低效率企业进入,扩大了地区生产率差距,不利于提高欠发达地区生产率[30];国外学者却给出了积极评价:认为区域激励政策促进了地区要素积累,通过鼓励采用适用技术改善了区域生产效率和规模报酬收益率,对促进全要素生产率增长具有一定程度的实际贡献[31],政策对全要素生产率增长的促进动机可以在政府支出构成中得以反映[32]。综合有关研究结果,本文以各省固定资产投资预算资金、年度财政支出占其生产总值比重指标来反映区域经济政策力度。

(10)金融发展水平衡量指标选择。金融发展能够改善融资条件、提高资金配置效率、为新技术与新产品开发提供资金支持,间接促进了生产率增长,不过,金融发展的长期生产率效应仍有待深入研究[33]。国内金融发展水平要落后于发达国家,统计数据不完善就是一个例证,有学者尝试采用多个替代性指标来衡量国内金融发展水平,如李青原等基于1999-2006年30省份27个工业行业样本,以各省全部银行信贷额与地区生产总值之比、银行向非国有部门信贷额与地区生产总值之比、家庭居民人民币储蓄存款额与地区生产总值之比三项指标来衡量地区金融发展水平,以地区投资弹性系数为被解释变量,研究认为金融发展提高了实体经济的资本配置效率[34]。本文认为,各金融指标在不同的经济发展环境中所能发挥的潜在作用方向是不确定的,衡量指标应考虑长期数据的可获得性并反映金融支持发展方式转变的能力水平,宜采用各省金融机构全部存款余额占地区生产总值比重、金融机构全部贷款余额占地区生产总值比重和家庭居民人民币储蓄存款余额占地区生产总值比重指标来衡量其金融发展水平。

2 估计模型与变量的数据处理

随机前沿分析理论将全要素生产率增长率分解为4部分,即前沿技术进步率、生产效率变化率、规模报酬收益率和资源配置效率,由于资源配置效率对全要素生产率的增长贡献很小,或也可以归入规模报酬收益率,在测度时常予以忽略[35]。被解释变量分别为生产效率变化率、规模报酬收益率、前沿技术进步率和全要素生产率增长率;10个动力因素指数被设定为解释变量,本文将回归估计基本模型设定如下:

本文将海南省和重庆市分别归入广东、四川省,合计为28省份(不含西藏、港澳台地区),数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》和相应年份中国及分省(市)统计年鉴。其中,实际生产总值(yit,亿元):以1978年生产总值乘其历年GDP指数得到各省1978-2013年实际生产总值;各省1978年资本存量(Kit,亿元)直接采用张军等核算数据[36],折旧率为9.6%,基于生产性资本视角以固定资本形成额作为新增投资额,以固定资本形成价格指数作为投资价格折算指数,运用永续盘存法核算各省份资本存量;劳动力(Lit)以各省1978-2013年三次产业从业人员总数作为劳动要素投入量;环境变量(Zit)的工具变量处理如前文所述:以当年与上一年资本与劳动投入比差分项Δ(K/L)it作为工具变量进行处理。

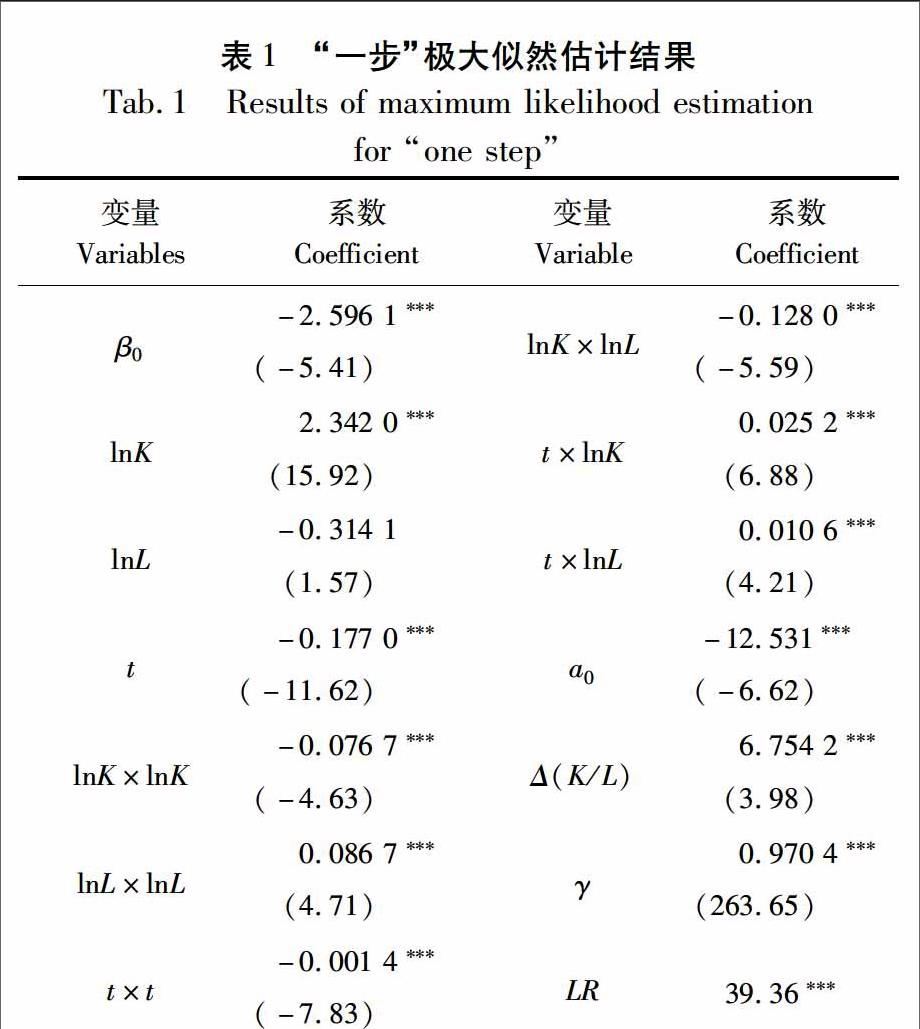

在模型估计前,首先对工具变量Δ(K/L)it进行Hausman检验,检验结果接受原假设:P值为0.120 4>0.05,工具变量与总产出变量之间不存在内生性影响,然后,对联立方程组进行“一步”极大似然估计,估计结果显示:绝大多数变量在1%的显著性水平下通过检验,γ值为0.970 4,说明复合残差主要是由生产过程的低效率所致,对极大似然函数比LR的检验结果也拒绝了备择假设,这

表明本文模型及变量设置合理,在删除与保留2013年数据情况下变量系数值及其显著性水平基本不变,估计结果可信(见表1)。

根据表1中估计系数值,可以计算出各省1980-2013年前沿技术进步率、生产效率变化率、规模报酬收益率和全要素生产率增长率估算值,但本文仅取1989-2013年相关数据(被解释变量数据取自作者承担的国家社科基金项目阶段性研究成果,核算年份延至改革开放初期有利于获得更稳定的估计结果,将被解释变量基期定为1989年旨在与动力因素时序保持一致)。

2.2 解释变量数据处理

表2报告了10个动力因素指数和各分项指标,以及解释变量代码Zi和各分项指标代码Zij。多个衡量指标能够反映动力因素的综合特点、避免单一指标选取可能存在的主观性。指标数据来源于1990-2014年分省(市)统计年鉴,部分年份缺失数据来源于同年《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》和《新中国60年统计资料汇编》以及1990年、2000年、2010年《中国人口普查年鉴》。除人力资本存量外,其它9个因素包含2-4个分指标。本文对9个因素的分项指标经由主成分分析确定各指标所占权重,并对其进行“归一化”处理,以所生成的动力因素指数分别作为解释变量,这样,指数变量不仅更能体现出分指标的差异性,还能够在尽量保留各分指标所含信息条件下避免指标间可能存在的共线性问题。

3 实证估计

3.1 单位根与协整检验

为避免出现伪回归估计问题,首先,对4组样本分别进行LLC单位根检验。检验结果显示:被解释变量生产效率变化率TE ·、前沿技术进步率FTP与解释变量对外开放度Z2、人力资本存量Z3、技术创新水平Z4、产业结构变迁水平Z5、异质性企业集聚水平Z8、金融发展水平Z10变量在1%的显著性水平下,被解释变量全要素生产率增长率TF ·P与解释变量市场化水平Z1变量在5%的显著性水平下,均拒绝“存在单位根”原假设,且均为零阶单整;被解释变量规模报酬收益率SE与解释变量城市化水平Z6、基础设施发展水平Z7、区域经济政策力度Z9变量的LLC检验结果在一定程度上接受原假设,但是,对这4个变量一阶差分处理后的各项数据在1%的显著性水平下拒绝了原假设,且均为一阶单整。

被解释变量与解释变量均为低(零或一)阶单整,笔者注意到协整检验有如下宽限规定:如果解释变量较多,被解释变量单整阶数不应高于解释变量单整阶数,只要协整检验判定被解释变量与解释变量之间存在长期稳定的均衡关系,就可以对其进行面板回归。

本文选用Kao检验法来检验变量之间是否存在协整关系,该检验模型设定为包含截距项,不包含时间趋势项,滞后期为1期,对包含四个被解释变量与十个不变解释变量的四组样本分别进行Kao协整检验,结果显示:在1%的显著性水平下四组变量均拒绝了“不存在协整关系”原假设,各被解释变量与解释变量之间存在长期稳定的均衡关系。

3.2 解释变量对全要素生产率增长率的作用方向与贡献

运用F检验、BPLM检验和Hausman检验来选择全要素生产率增长率TF ·P与10个被解释变量面板数据的估计模型。表3首先报告了对混合OLS、RE、FE估计模型的检验结果支持选用固定效应模型(3)进行面板回归。模型(3)估计结果显示:产业结构变迁水平Z5、基础设施发展水平Z7和异质性企业集聚水平Z8的变量系数不显著,原因在于解释变量过多且可能存在相关性与异方差问题,需要在模型(3)基础上检验数据是否存在序列自相关、异方差和截面自相关问题。但是,Wooldridge检验结果在1%的显著性水平下拒绝了“不存在序列自相关”原假设;Modified Wald检验结果在1%的显著性水平下也拒绝了“模型残差同方差”原假设;Pesaran检验结果在1%的显著性水平下同样拒绝了“不存在组间截面相关性”的原假设。

综合上述三项检验结果,可选用拓展一阶差分动态面板广义矩阵法(GMM)和可行广义最小二乘法(FGLS)来处理序列自相关、异方差和截面自相关问题。拓展的一阶差分动态面板广义矩阵法(GMM)一般将被解释变量一期滞后项也列为解释变量,要对模型过度识别约束进行Sargan检验,从模型(4)估计结果可知:一期滞后项TFP·i(t-1)估计系数为正、且在1%置信水平下显著,检验结果接受“模型过度识别约束有效”原假设,AR(1)项在1%置信水平下显著,AR(2)项在5%置信水平下显著,这表明GMM估计方法不能解决该组数据中的截面自相关问题。相比GMM估计,FGLS估计法通过模型转换与处理能够自动解决异方差、序列与截面自相关问题,更适宜作为本文的最终估计方法。

采用FGLS估计的模型(5)中Z10是唯一的系数为负、且不显著的变量,说明以存、贷款余额所占比重指标反映的金融发展水平与全要素生产率增长率之间存在不稳定的负相关性,从分项指标来看,投资渠道少、资金闲置问题导致负向影响超过了贷款的正向作用。暂时剔除金融发展水平Z10变量,本文得到9个解释变量均显著不为零的模型(6)估计结果。

按贡献从大到小,技术创新、市场化改革、人力资本积累、异质性企业集聚、对外开放依次成为全要素生产率增长或经济发展方式转变的主要动力。需要特别说明的是,对外开放度对全要素生产率增长率的估计系数为正,但未通过10%置信水平下的显著性检验,原因可能在于:改革开放以来出口产品多为能够发挥比较优势的资源型、劳动密集型产品,多侧重“创汇”与带动地区经济增长,相比引进先进技术或设备与产品的外商直接投资与进口贸易而言,具有更低水平的溢出效应,而且,各省出口依存度差异较大,其综合效应使得来自对外开放度的正向作用表现为存在且不稳定。

与理论预期不完全相符的是:区域经济政策力度Z9、城市化水平Z6、产业结构变迁水平Z5、基础设施发展水平Z7变量的回归估计系数均在1%置信水平下显著为负,对全要素生产率增长率表现为拖累作用。

尽管产业结构变迁、城市化、基础设施发展、区域经济政策拖累中国全要素生产率的增长,但并不能就此否认对生产率的促进作用,有待分析各动力因素在促进经济发展方式转变中的具体作用途径来予以判定。

3.3 解释变量对全要素生产率增长率分解项的作用方向与贡献

分别以生产效率变化率TE ·it、规模报酬收益率SEit和前沿技术进步率FTPit为被解释变量,以十个动力因素指数为解释变量,分三组样本考察各解释变量的作用方向与贡献水平,旨在实现两个目标:一是判断各动力因素对全要素生产率增长率的促进途径;二是检验动力因素是否存在理论预示的部分生产率效应。三组样本的Wald检验结果均拒绝了“解释变量估计系数为零”的原假设,这样,依据前述检验结果选择FGLS模型作为估计方法。表4报告了三组FGLS面板估计结果。

模型(1)估计结果显示:按贡献从大到小,金融发展水平

Z10、异质性企业集聚水平Z8、技术创新水平Z4变量对生产效率变化率的估计系数在1%置信水平下依次显著为正,其它7个解释变量在1%置信水平下显著为负。金融发展水平越高,存、贷款越多,企业越易解决资金短缺问题,生产效率增长率越高;异质性企业集聚指数越大,生产效率增长率越高,也越能够通过产业链和溢出效应带动关联企业生产效率增长;技术创新水平越高,就越能提高资源与要素利用效率,提升生产效率增长率。其它7个动力因素表现为拖累生产效率的增长,原因比较复杂,原因之一在于这些方面的发展水平较低或仍有较大改革空间:如市场配置资源比重、城市化与基础设施运营效率及人力资本配置效率偏低,企业发展不能满足国内外市场和产业转型升级的要求等。

从模型(2)估计结果可以看出,按贡献从大到小,规模报酬收益率的提升来自于技术创新、基础设施发展、区域经济政策、金融发展、人力资本积累、对外开放、异质性企业集聚的直接贡献。这表明:技术创新水平越高,资源 利用率越高,规模报酬收益率也越高;基础设施发展水平越高,人员、货物、资金、信息流通的便利性和能源供给的有效性越好,资源配置效率就越高,能够带来更大的规模收益;区域经济政策扶持力度越大,既可以解决制约地区经济增长的部分“短板”,也能促进对待开发资源的有效利用,进而提高规模报酬收益率;金融发展水平越高,企业越易通过资金支持获取更大的规模报酬;人力资本积累能够提升劳动力的规模经济性,是企业实现规模报酬收益递增的必要条件与动力源泉;外商直接投资额越多,进口紧缺设备越多,地区出口专业化水平越高,企业就越能够获得更高的内部和外部规模经济效益;除了异质性企业本身就具有较高的规模报酬收益率之外,其空间集聚还通过链式传导效应引致关联企业提高规模效益。市场化水平Z1、产业结构变迁水平Z5、城市化水平Z6变量对规模报酬收益率的估计系数显著为负,这可能源于国内市场化改革与产业结构转型升级缓慢、城市化粗放式发展拖累了规模报酬收益率的提升。

在模型(3)估计中,按其贡献大小,前沿技术进步率主要来自于城市化发展、市场化改革、技术创新、人力资本积累、产业结构升级、对外开放和异质性企业集聚的直接贡献。城市集聚的资源与要素越多,潜在最大产出水平也越高,同样,城市化发展水平越高,创新人才越多,技术外部性越强,前沿技术进步率也越高;市场竞争越激烈,企业创新生产工艺与管理水平的动力越强,越能释放生产潜能;技术创新水平越高,先进技术与设备应用比例越高,就越能提高企业前沿技术进步率;较高的人力资本存量是有效吸收先进技术与管理经验、提高企业创新水平的前提条件,人力资本积累通过提升劳动者潜能与实施创新来提升前沿技术进步率;产业结构变迁通过二、三次产业规模扩张提高了潜在的最大产出水平或前沿技术进步率;对外开放提高了贸易潜力,扩大了市场空间,引进了紧缺技术与设备,进而提升了前沿技术进步率;进一步,异质性企业集聚水平越高,越多的外商及港澳台企业就越能通过直接与间接效应提升前沿技术进步率。基础设施建设、区域经济政策和金融发展对前沿技术进步表现为拖累作用,本文认为这三项因素可能对前沿技术进步率有着非线性的复杂作用,如果它们仅是在生产环节发挥补充性作用,再加上运行效率低等其它复杂因素的影响,极易拖累前沿技术进步率的提高。

3.4 实证结果综合分析

综合上述实证结果,各动力因素对全要素生产率增长率的贡献与作用途径不尽相同。技术创新、市场化改革、人力资本积累、异质性企业集聚和对外开放是转变经济发展方式或提升全要素生产率增长率的主要动力(见表5)。技术创新与异质性企业集聚是仅有的能够同时提高前沿技术进步率、生产效率增长率和规模报酬收益率的两个动力因素,技术创新水平对全要素生产率增长率的估计系数高达0.575 7,异质性企业集聚的估计系数为0.064 4。市场化改革主要通过提高前沿技术进步率来途径、人力资本积累与对外开放主要通过提高前沿技术进步率和规模报酬收益率途径来提升全要素生产率增长率。

尽管以下动力因素对全要素生产率增长总体上表现为拖累,但并不能认为它们就没有促进作用,因为城市化与产业结构升级能够显著提升前沿技术进

步率,或对提高潜在最大产出水平具有积极作用;金融发展能够同时提高生产效率增长率和规模报酬收益率;基础设施建设与区域经济政策对提高规模报酬收益率具有正向作用,这也是它们与理论预期存在部分契合关系的原因。它们对转变经济发展方式存在负向影响预示国内在这些领域存在较大的改进空间。

4 研究结论与政策建议

本文以全要素生产率增长动力作为经济发展方式转变动力,选择出1989-2013年28省份动力因素衡量指标,以主成分分析所生成的十个动力因素指数作为解释变量,以随机前沿超对数柯布—道格拉斯生产函数模型“一步”估计所获得的分省全要素生产率增长率、前沿技术进步率、生产效率变化率和规模报酬收益率估算值作为被解释变量,采用可行广义最小二乘法(FGLS)对四组样本分别进行面板回归,得到如下新发现:

第一,按贡献从大到小,中国经济发展方式的转变主要来自于技术创新、市场化改革、人力资本积累、异质性企业集聚和对外开放的直接贡献,技术创新的贡献远高于其它4个因素。就其作用途径而言,技术创新和异质性企业集聚通过提高前沿技术进步率、生产效率变化率和规模报酬收益率途径、市场化改革主要通过提高前沿技术进步率途径、人力资本积累与对外开放主要通过提高前沿技术进步率和规模报酬收益率途径来促进经济发展方式的转变。

第二,部分契合理论预期,城市化与产业结构变迁能够提升前沿技术进步率;金融发展能够提高生产效率增长率和规模报酬收益率;基础设施与区域经济政策能够提高规模报酬收益率。这些因素对经济发展方式的转变总体上表现为拖累,可能源于这些领域存在发展水平和运行质量较低、较大地区差异等原因所致。

第三,与“新”新经济地理学理论相符,异质性企业空间集聚对全要素生产率增长率的促进作用远强于城市化所间接反映的集聚效应。

研究结果表明,各动力因素对中国经济发展方式转变的贡献与作用途径不尽相同,应根据其作用途径,从发挥促进作用与扭转“短板”两个方面入手选择加快经济发展方式转变的相应政策:

(1)加大对关键、核心技术研发和科技成果转化的支持力度,扶持载体企业和科研机构协同研发涉及多个领域的核心、关键技术,攻克一批制约生产率增长的核心技术。创新体制机制和市场化改革,加快清理阻碍创新驱动发展的不适宜的政策,鼓励“万众创新”,并提高专业人才培养质量和研发积极性。尤其对于落后地区而言,不仅要加大对外商直接投资、先进适用技术和人才的引进力度,也要加快改革与创新,积极对接“走出去”战略。

(2)统筹考虑产业结构升级、城市化、基础设施建设和区域经济政策实施。注重产业升级与城市融合发展,大力推行“互联网+”模式,促进制造业和服务业与信息化融合;基础设施建设要适度超前并合理规划,区域政策在发挥“保民生”和“托底”功能的同时要提高对地区产业转型升级的扶持力度。

(3)加快金融领域改革。创新并完善金融市场体系,建立公正、公开和规范运作的金融市场,包括设立扶持创新、创业的投资基金和风险担保基金,为居民和机构提供更多的投资机会,盘活居民和机构存款,提高资金使用效率,使其更好地服务于实体经济发展和创新、创业活动。

总之,转变经济发展方式的动力绝不仅限于技术创新,实现创新驱动发展,需要多个领域的协同改革与推进才能尽快转变经济发展方式。

(编辑:李 琪)

参考文献(References)

[1]Fleisher B M, Chen J. The Coastnoncoast Income Gap, Productivity and Regional Economic Policy in China[J]. Journal of Comparative Economics, 1997, 20(2): 220-236.

[2]Chen K H, Huang Y J, Yang C H. Analysis of Regional Productivity Growth in China : A Generalized Metafrontier MPI Approach[J]. China Economic Review[J], 2009,20(5): 777-792.

[3]Wei L. The Impact of Economic Reform on the Performance of Chinese State Enterprises: 1980-1989[J]. Journal of Political Economy, 1999, 105(5):1080-1106.

[4]樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011,(9):4-16.[Fan Gang, Wang Xiaolu, Ma Guangrong. Contribution of Marketization to Chinas Economic Growth[J]. Economic Research Journal, 2011, (9):4-16.]

[5]赵文军,于津平.市场化进程与我国经济增长方式:基于省际面板数据的实证研究[J].南开经济研究,2014,(3):3-22.[Zhao Wenjun, Yu Jinping. Marketization and Economic Growth Pattern in China: Empirical Analysis Based on Provincial Panel Data [J]. Nankai Economic Studies, 2014, (3):3-22.]

[6]Chang H J. Institution and Economic Development: Theory, Policy and History [J]. Journal of Institutional Economics, 2011, 7(4):473-498.

[7]Naghavi A, Strozzi C. Intellectual Property, Diasporas and Domestic Innovation[J]. Journal of International Economics, 2015, 96(5): 150-161.

[8]Liu D, Meissner C M. Market Potential and the Rise of US Productivity Leadership[J]. Journal of International Economics, 2015, 96(5): 72-87.

[9]Fracasso A, Marzetti G C. International Trade and R&D Spillovers[J]. Journal of International Economics, 2015, 96(5): 138-149.

[10]高凌云,王洛林.进口贸易与工业行业全要素生产率[J].经济学 (季刊),2010,9(2):391-414.[Gao Lingyun, Wang Luolin. Imports and Total Factor Productivity at the Industrial Level[J]. China Economic Quarterly, 2010, 9(2):391-414.]

[11]叶明确,方莹.出口与我国全要素生产率增长的关系:基于空间杜宾模型[J].国际贸易问题,2013,(5):19-31.[Ye Mingque, Fang Ying. Relationship Between Export and Total Factor Productivity Growth in China: A Study Based on Spatial Durbin Model[J]. Journal of International Trade, 2013,(5):19-31.]

[12]颜鹏飞,王兵.技术效率、技术进步与生产率增长:基于DEA的实证分析[J].经济研究,2004,(12):55-65.[Yan Pengfei, Wang Bing. Growth, Technical Progress and Technical Efficiency of Manufacture Sector in China:An Empirical Study Based on DEA [J]. Economic Research Journal, 2004, (12):55-65.]

[13]Fleisher B M, Hu Y F, Li H Z,et al. Economic Transition, Higher Education and Worker Productivity in China [J]. Journal of Development Economics, 2011, 94(1): 86-94.

[14]赖德胜,纪雯雯.人力资本配置与创新[J].经济学动态,2015,(3):22-30.[Lai Desheng, Ji Wenwen. Research on Configuration of Human Capital and Innovation[J]. Economic Perspectives, 2015,(3):22-30.]

[15]傅晓霞,吴利学.技术效率、资本深化与地区差异 [J].经济研究,2006,(10):52-61.[Fu Xiaoxia, Wu Lixue. Technical Efficiency, Capital Deepening and Regional Disparity [J]. Economic Research Journal, 2006, (10):52-61.]

[16]王玲,Szirmai A.高技术产业技术投入和生产率增长之间的关系研究[J].经济学(季刊),2008,(3):913-932.[Wang Ling, Szirmai A. Technological Inputs and Growth in Chinas High-Tech Industries [J]. China Economic Quarterly, 2008,(3): 913-932.]

[17]孙伍琴,王培.中国金融发展促进技术创新研究[J].管理世界,2013,(5):172-173.[Sun Wuqing, Wang Pei. Research on Chinas Financial Development to Promote Technology Innovation[J]. Management World, 2013,(5):172-173.]

[18]Agrawal A, Cockburn I, Galasso A, et al. Why are Some Regions More Innovative than Others? The Roles of Small Firms in the Presence of Large Labs[J]. Journal of Urban Economics,2014, 81(6): 149-165.

[19]Desmet K, RossiHansberg E. Spatial Development[J]. American Economic Review, 2014, 104(4):1211-1243.

[20]刘生龙,胡鞍钢.基础设施的外部性在中国的检验:1988-2007[J].经济研究,2010,(3):4-15.[Liu Shengong, Hu Angang. Test on the Externality of Infrastructure in China :1988-2007 [J]. Economic Research Journal, 2010, (3): 4-15.]

[21]Henderson J V. The Urbanization and Economic Growth: The SoWhat Question [J]. Journal of Economic Growth, 2003,(8): 47-71.

[22]李福柱,厉梦泉.相关多样性、非相关多样性与地区工业劳动生产率增[J].山东大学学报:哲学与社会科学版,2013,(4):10-20.[Li Fuzhu, Li Mengquan. Related Variety, Unrelated Variety and the Growth of Regional Industrial Labor Productivity[J]. Journal of Shandong University:Philosophy and Social Sciences, 2013, (4):10-20.]

[23]Healey R G. Railroads, Factors Channeling and Increasing Returns: Cleveland and the Emergence of the American Manufacturing belt[J]. Journal of Economic Geography, 2015, 15(2): 499-538.

[24]Hulten C, Bennathan E, Srinivasan S. Infrastructure, Externalities and Economic Development: A Study of the Indian Manufacturing Industry [J]. World Bank Economic Review, 2006, 20(2): 291-308.

[25]Krugman P R. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(5):483-499.

[26]Borowiecki K J. Geographic Clustering and Productivity: An Instrumental Variable Approach for Classical Composers [J]. Journal of Urban Economics, 2013, 73(1): 94-110.

[27]张宇,蒋殿春.FDI,产业集聚与产业技术进步[J].财经研究,2008,(1):72-82.[Zhang Yu, Jiang Dianchun. FDI,Industrial Agglomeration and Technology Progress:Evidence from Chinese Manufacturing Industries [J]. Journal of Finance and Economics, 2008, (1):72-82.]

[28]梁琦,李晓萍,简泽.异质性企业的空间选择与地区生产率差距研究[J].统计研究,2013,(6):51-57.[Liang Qi, Li Xiaoping, Jian Ze. The Spatial Selection of Heterogeneous Firms and Regional Productivity Gap[J]. Statistical Research, 2013,(6):51-57.]

[29]王志刚,龚六堂,陈玉宇.地区间生产效率与全要素生产率增长率分解(1978-2003)[J].中国社会科学,2006,(2):55-66.[Wang Zhigang, Gong Liutang, Chen Yuyu. Chinas Regional Differences in Technical Efficiency and the Decomposition of Total Factor Productivity Growth (1978 -2003)[J]. Social Sciences in China, 2006, (2):55-66.]

[30]梁琦,李晓萍,吕大国.市场一体化、企业异质性与地区补贴:一个解释中国地区差距的新视角[J].中国工业经济,2012,(2):16-25.[Liang Qi, Li Xiaoping, Lv Daguo. Market Integration, Firm Heterogeneity and Regional Investment Subsidy:A New Perspective Explaining the Regional Inequality in China [J]. China Industrial Economics, 2012, (2):16-25.]

[31]Chen K H, Huang Y J, Yang C H. Analysis of Regional Productivity Growth in China: A Generalized Metafrontier MPI Approach [J]. China Economic Review, 2009, 20(5):777-792.

[32]Gozzi G, Impullitti G. Government Spending Composition, Technical Change and Wage Inequality[J]. Seminar at New York University,2009,(4):1-47.

[33]Levine R. Finance and Growth: Theory and Evidence [R]. Working Paper at University of Minnesota and the NBER,2004, (9): 3-109.

[34]李青原,李江冰,江春,等.金融发展与地区实体经济资本配置效率:来自省级工业行业数据的证据[J].经济学(季刊),2013,(1):527-548.[Li Qingyuan, Li Jiangbing, Jiang Chun, et al. Financial Development and Local Real Economy Capital Allocation Efficiency: Evidence from ProvinceLevel Industrial Data [J]. China Economic Quarterly, 2013, (1): 527-548.]

[35]Kumbhakar S C,Lovel C A K. Stochastic Frontier Analysis [M]. Cambridge University Press, 2000, (5):281-287.

[36]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000 [J].经济研究,2004,(10):35-44.[Zhang Jun, Wu Guiying, Zhang Jipeng. The Estimation of China s Provincial Capital Stock:1952-2000[J].Economic Research Journal, 2004, (10): 35-44.]

Abstract Taking the growth power of total factor productivity as the changing power of economic development mode, this paper empirically estimates the contributions and pathways of ten dynamic factors to the growth rate of total factor productivity based on the four sets of the Chinas provincial panel data between the year 1989 to 2013 by the feasible generalized least squares method. The conclusions are as follows: the regression coefficients of technological innovation level, market oriented reform level, human capital stock level, heterogeneous firms agglomeration level, and the degree of openingup to the outside world to the growth rate of total factor productivity in China are 0.575 7, 0.212 5, 0.136 8, 0.064 4 and 0.018 0 respectively. It indicates that technological innovation, market oriented reform, human capital accumulation, heterogeneous firms agglomeration and openingup to the outside world are direct dynamic factors to promote the changing of Chinas economic development mode. It also shows that the growth rate of total factor productivity promoted by increasing the frontier technological progress rate, the rate of change of production efficiency and the rate of return of scale from technological innovation and heterogeneous firms agglomeration. The market oriented reform promotes the growth of total factor productivity by increasing the frontier technological progress rate. The human capital accumulation and openingup to the outside world improves the growth of total factor productivity through increasing the frontier technological progress rate and the rate of return of scale. Although the industrial structure, urbanization, infrastructure construction, regional economic policies and financial development generally performances negative effects or some drags, the industrial structure change and urbanization can improve the frontier technological progress rate. And the infrastructure construction and regional economic policies can improve the rate of return of scale while the financial development can improve production efficiency and the rate of return of scale. Those five dynamic factors should be further improved to promote the growth of total factor productivity in future. Based on the results, this paper puts forward the core technology to overcome the constraints of productivity, and takes generally into accounting the industrial structure upgrading, urbanization, infrastructure construction, regional economic policy implementation, the reform of financial sector accelerating and other policy recommendations in order to promote the changing of Chinas economic development mode.

Key words economic transformation; growth rate of total factor productivity; dynamic factor; stochastic frontier analysis