网民对“人祸”事件的道德情绪特点

——基于微博大数据研究*

叶勇豪 许 燕 朱一杰 梁炯潜 兰 天 于 淼

(1北京师范大学心理学院, 北京 100875) (2北京师范大学应用实验心理北京市重点实验室, 北京 100875)

(3 Deparment of Computer Science and Engineering, The Ohio State University, Columbus, OH 43210 U.S.A)

1 问题提出

随着Web 2.0时代的到来, 在线社交媒体凭借其开放性、交互性和实时性等特点获得了空前的发展。微博作为国内最具代表性的在线社交媒体之一,自2009年成立以来, 短短5年内已累积超过5亿用户, 每天产生或转发微博数达1亿多条。通过微博平台, 人们可以进行在线互动, 并自由公开地对时事热点表达自己的观点和情感。微博产生的海量在线文本信息包含了人类丰富的心理过程, 逐渐成为社会科学研究的新宠(乐国安, 董颖红, 陈浩, 赖凯声, 2012)。与此同时, 大数据研究方法的蓬勃发展也为进行在线文本分析提供了方法论上的支持。

2011年7月23日晚, 中国浙江省温州市发生了一起动车相撞的突发公共事件, 造成200多人伤亡。民众对此事故的关注强度和反馈的积极性可谓空前, 尤其是在社交网络上。国务院对温州动车事故的调查报告显示, “导致事故发生的原因是:通号集团所属通号设计院在 LKD2-T1型列控中心设备研发中管理混乱, 通号集团作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力, ……上海铁路局有关作业人员安全意识不强, 在设备故障发生后, 未认真正确地履行职责, 故障处置工作不得力, 未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用。”根据此调查报告所述, 首先, 该突发事件性质上属于“人祸”, 事故主要是由铁道部门组织和管理不善所造成的; 其次, 有关部门在事故后续的处理过程中,出现了不负责任的态度和行为; 另外, 微博这一社交工具的普及, 为广大民众提供了一个信息共享、观点表达和情绪宣泄的平台。这三个因素共同导致了民众通过微博对动车事故及其社会衍生事件的热切关注。

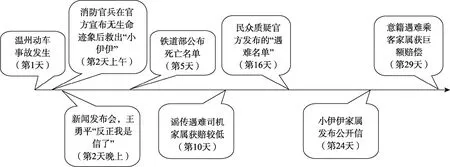

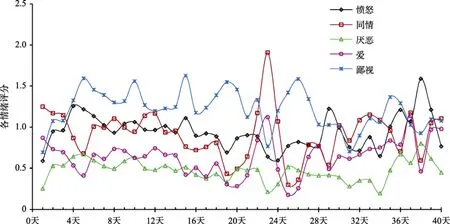

动车事故带来了一系列社会衍生事件, 这些事件在事故发生后不同时段, 伴随着有关部门对动车事故的处理而相继出现(如图 1), 并在微博上引起了民众不同程度的反应。例如, 事故发生后的第二天, 新闻发布会上王勇平被问及为何在官方宣布无生命迹象后救出幼童“小伊伊”时, 发表了“这是个奇迹, 不管你信不信, 反正我是信了!”这种在民众看来是不负责任的言论。网民对此口诛笔伐, 该言论也一度成为网民调侃、揶揄铁道部门的流行语。除此之外, 还出现了其它一些事情, 如网传意籍乘客获得了高于本国乘客的巨额赔偿引发了群众的愤懑之情, 小伊伊家属发布网络公开信后网民为小伊伊的不幸遭遇而深表同情等。在这些与动车事件相关的微博中, 针对不同的事件网民表达的情绪也不同。这是因为动车事故发生后, 政府的行为所涉及的有关权威、责任、公平、伤害等问题属于人类基本道德范畴, 政府的行为实际上关联着不同的道德基础(moral foundation), 从而可能诱发相应的道德情绪(Haidt, 2003)。

图1 动车事故衍生事件的时间轴

1.1 道德基础理论

Shweder, Much, Mahapatra 和 Park (1997)认为道德、情绪和躯体联系是随文化环境改变而改变的道德准则(moral code)的伴随产物, 他提出3种道德准则(“Big Three” model)——公共性(community)、自治性(autonomy)和神性(divinity)。公共性包括个人对群体的责任、等级意识等社会规范。自治性包括不得伤害他人权利和正义等道德规范, 这些规范使得个体选择和意志得以实现。神性道德则包括遵守宗教教义和传统文化规范, 以保证灵魂的纯洁性和自然的秩序, 避免堕落。Haidt和 Joseph (2004)对Shweder等人的理论进行了延伸, 结合进化心理学和人类学的研究方法提出了和这3种道德准则对应的5组与生俱来的道德基础, 称为道德基础理论(moral foundation theory, MFT), 它们分别是伤害/关心(harm/care), 公平/互惠(fairness/reciprocity),内群体/忠诚(in-group/loyalty), 权威/尊重(authority/respect), 纯洁/圣洁(purity/sanctity)。伤害/关心是指对他人的关爱和保护, 与进化而来的依恋系统有关,是一种对他人痛苦的感知力。公平/互惠是指根据共享规范表达正义, 与进化而来的利他主义有关。内群体/忠诚是指与内群体的规范保持一致, 与我们从部落文明到联盟的文化历史有关, 是爱国主义和群体自我牺牲的基础。权威/尊重是指遵从传统和合法权威。它形成于灵长类动物的社会交往等级, 是领导力的基础。与包含尊敬、责任、羡慕和服从等元素的社会等级相关。纯洁/圣洁是对美好的食物、行为等事物的生理和心理反应, 是宗教观念的基础。

1.2 道德情绪

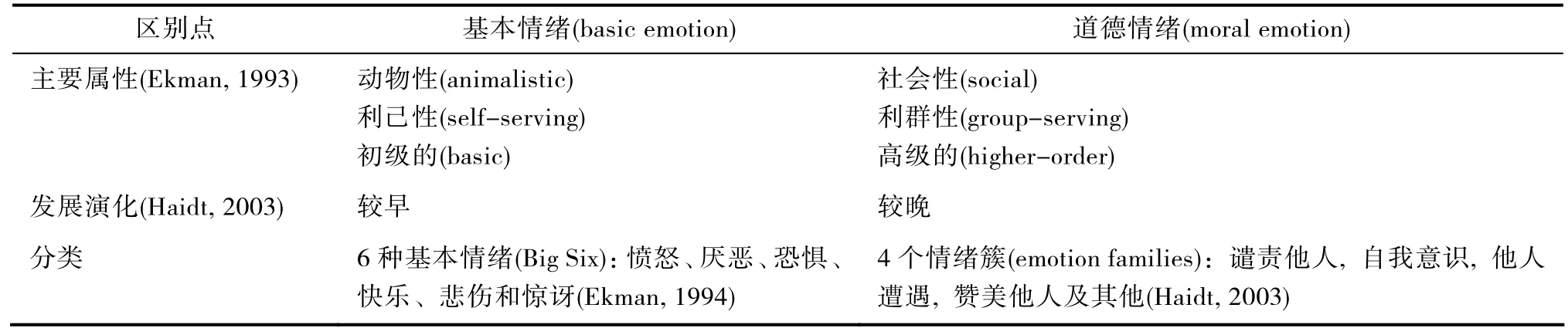

对于情绪的起源有两种观点, 一种认为情绪是自然选择的结果(Ekman & Friesen, 1971), 另一种则认为它是社会化的结果, 是文化塑造的产物(Averill,1980)。而大部分学者比较认同的观点是, 情绪既有进化的基础, 又是社会建构的结果, 与生俱来的情绪是基本情绪, 而那些受到后天社会文化影响而形成的则属于非基本情绪(Ciompi & Panksepp, 2005),其中道德情绪属于后者。道德情绪(moral emotion)是指个体根据一定的道德标准评价自己或他人行为和思想时所产生的情绪(周详, 杨治良, 郝雁丽,2007)。它能激发个体做出对他人或整个社会有利行为的情绪性反应(Haidt, 2003; Pagano & Huo,2007)。基本情绪(basic emotion)则是指对自身躯体状态感知而产生的情绪性反应(Ekman, 1994)。可见,基本情绪具有明显的动物性(animalistic)和利己性(self-serving), 而道德情绪最大的特点是社会性(social)和利群性(group-serving, Ekman, 1993)。可以说道德情绪是人类区别于其他物种的重要特征之一, 且其出现和发展均晚于基本情绪, 是一类高级的社会情绪(Haidt, 2003)。此外, 就情绪的分类而言,基本情绪一般采用Ekman的“大六(Big Six)”基本情绪论, 将基本情绪分为愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤和惊讶六种情绪(Ekman, 1994)。而对于道德情绪, 学者们倾向于认为不同道德情绪可以按其特点归为几大类(Shweder, 1994; Wierzbicka, 1992)。Ekman (1993)称之为“情绪簇(emotion family)”。本文将依照 Haidt(2003)的观点, 沿用情绪簇的概念,将道德情绪分为谴责他人(other-condemning)、自我意识(self-conscious)、他人遭遇(other-suffering)、赞美他人(other-praising)以及其他情绪这几种不同的情绪簇。基本情绪和道德情绪二者的主要区别整理如表1所示。

表1 基本情绪和道德情绪的主要区别

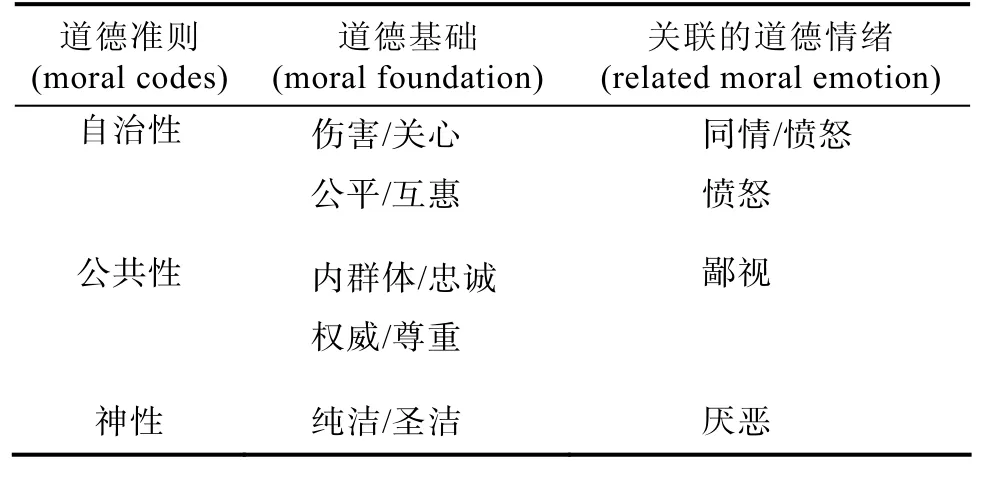

1.3 道德基础与道德情绪的关系

根据道德基础理论, 有学者提出与道德准则(autonomy/community/divinity)和道德基础对应的三种道德情绪——愤怒(anger), 厌恶(disgust)和鄙视(contempt), 简称 CAD道德情绪理论(Rozin,Lowery, Imada, & Haidt, 1999)。道德情绪是由于违反人类不同的道德基础所产生的(Schnall, Haidt,Clore, & Jordan, 2008)。自治性对应道德基础理论中的“关心/伤害”和“公平/互惠”, 违反这两个道德基础都会诱发愤怒情绪。公共性则对应“权威/尊重”和“内群体/忠诚”, 违背这两种道德基础会诱发鄙视情绪。而与神性相关的道德基础则是“纯洁/圣洁”,违反此类道德基础会诱发厌恶情绪(Haidt & Joseph,2004)。Haidt(2003)随后又对道德准则、道德基础和道德情绪的对应关系进行了完善, 认为违反“伤害/关心”会同时诱发对遭受苦难者的同情和对伤害者的愤怒。(道德基础与道德情绪的对应关系见表2)

基于上述现实背景和理论背景, 本研究主要探讨动车事故发生后网民道德情绪特点。

分析网络文本的情绪特点, 常用的方法是情感分析(sentiment analysis), 即通过各种数据挖掘技术对文本中不同的情绪进行分析(Chaovalit & Zhou,2005)。以往情感分析多采用正负情绪或基本情绪作为情绪分类标准(Li & Xu, 2014)。然而, 已有研究发现, 相对于基本情绪而言道德情绪具有更强的行为预见性, 且个体能够根据预期的情绪反应来调整自己的实际行为(Tangney, Stuewig, & Mashek, 2007;Prinz, 2007)。而根据道德基础理论(moral foundation theory, MFT)所述, 道德情绪是由于违反人类不同的道德基础所产生的(Schnall, Haidt, Clore, & Jordan,2008)。可见, 道德情绪在个体的道德基础和道德行为间起着重要的调节作用(Krebs, 2008)。

表2 道德基础与对应的道德情绪

Sanfilippo, Mcgrath和Bell (2014)利用情感分析的方法建立恐怖暴力行为预警模型, 用以监控和发现社交媒体中的恐怖暴力行为。另外一些学者则认为未来侦查恐怖分子的趋势之一是对社交媒体的数据进行挖掘, 即将在线文本所包含的负性道德情绪(愤怒、鄙视和厌恶)的异常变化作为暴力事件的早期情感预警信号(early-warning emotional signals, Reid & Yakeley, 2014)。由此可见, 利用情感分析技术对社交媒体进行在线文本分析对于正确舆论引导, 及早发现普通集群行为乃至恐怖暴力行为是互联网时代下的一个必然趋势。因此, 本研究将以道德情绪为分类标准对动车事故相关微博进行情感分析。

综上, 本研究基于微博实时行为数据, 利用大数据研究方法和传统抽样统计方法相结合的方式,通过两个研究对“7·23动车事故”发生后的一系列社会衍生事件中网民的道德情绪特点及不同群体间的差异进行分析。其中, 研究一进行微博数据提取、数据预处理及情感分类, 并根据情感分析的情绪–时间趋势图的拐点, 选取与拐点对应的若干事件进行进一步分析, 以揭露网民在不同事件中的情绪特点; 研究二以微博用户为样本单位, 以性别、VIP身份认证为群体分类标准, 探讨各种道德情绪的群体差异。

2 研究1:网民道德情绪特征

2.1 研究1-1:情绪随社会衍生事件的变化趋势研究

2.1.1 研究方法

采用大数据研究中常用的数据挖掘技术和情感分析法对道德情绪变化趋势进行分析。数据挖掘部分包括微博数据提取和数据预处理, 情感分析部分包括人工情感分类和采用机器学习法对数据集进行情感分类。具体步骤如下:

第一步:微博数据提取

(1) 微博数据

本研究利用新浪微博应用程序接口(application programming interface, API) (网址: http://open.weibo.com/wiki/API%E6%96%87%E6%A1%A3/en ) 来获取新浪微博数据。并根据时间轴, 利用若干开发者证书(developer IDs)来持续地进行实时微博的爬取。爬取的微博样本包含许多无关微博, 因此, 本研究利用一系列动车事故相关的关键词来提取微博。另外, 由于微博用户对动车的关注度主要集中在动车发生后的 40天内, 本研究将爬取的时间区间设定为2011年7月23日到2011年9月1日。最终获得94,562条有效微博。

(2) 微博用户数据

为了对这些微博进行更进一步的分析, 还需要微博用户的一些基本信息, 如性别和VIP认证信息等。但由于新浪微博应用程序接口的速率限制, 共获得21,466条微博对应的微博用户的个人信息。

第二步:数据预处理

由于新浪微博的内容是中文表达, 需要对其进行中文分词(word segmentation)。本研究运用结巴中文分词工具(网址: https://github.com/fxsjy/jieba)。中文分词的结果显示, 有一些异常低频或异常高频的词。前者可能由打字输入错误或其它原因导致,而后者则多是一些助词或介词。因此, 需要先对它们进行删除, 然后再对每一条微博进行标注。

第三步:情感分类

按照大数据研究的一般思路, 本研究从总数据集中随机抽取约1/10的数据(共10,006条微博)作为训练数据集(training dataset), 即用来训练模型或确定模型参数的数据集(Ripley, 1996)。余下的9/10数据(共 84,556条微博)称为测试数据集(test dataset),它是为了测试已经训练好的模型的推广能力(Ripley, 1996)。情感分类包括人工情感标注和机器学习分类两步。

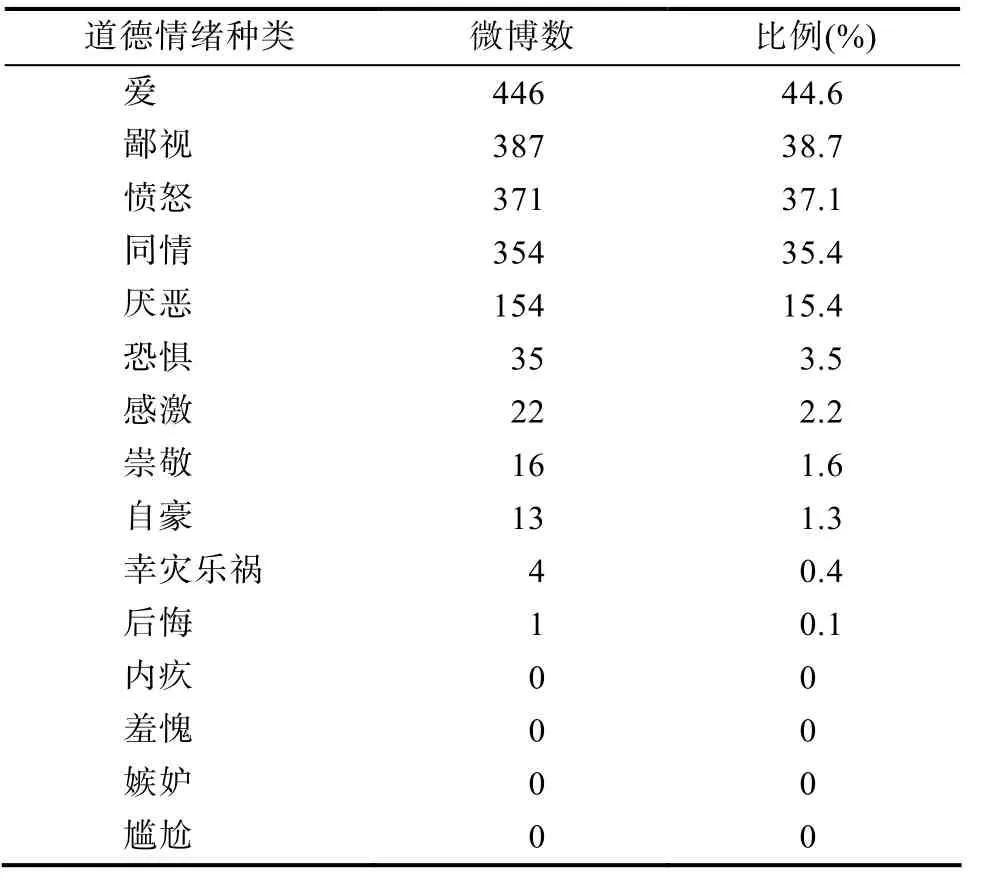

(1) 人工情感标注

招募北京师范大学心理学专业学生 41名, 并对他们进行有关情绪评定工作的统一培训, 培训主要包括两方面内容:第一, 分类标准。抽取训练数据集中的 1,000条微博进行情感标注, 先按 Haidt(2003)对道德情绪的分类标准, 包括谴责他人(愤怒、蔑视、厌恶)、他人遭遇(同情)、赞美他人(感激、崇敬)、自我意识(羞愧、尴尬、内疚、自豪)以及爱、幸灾乐祸、后悔共 15种道德情绪。结果发现, 除愤怒、厌恶、鄙视、爱、同情这5种道德情绪以外, 包含其他道德情绪的微博数量很少(如表3所示)。因此, 本研究采用这5种道德情绪作为人工情感标注的依据, 对训练数据集中剩余的微博进行情感标注。第二, 评分标准。为了尽量减少专家评分的误差, 首先从动车相关微博中随机抽取100条, 分别让41名专家对其进行试评, 41名专家对每条微博评分的平均分作为道德情绪评分标准示例。然后, 情绪评定专家对训练数据集中的微博按0~5分对其道德情绪强弱进行标注。最终, 训练数据集中每一条微博都会在 5种道德情绪中得到0~5的一个情绪值。根据该训练数据集, 再进行下一步的数据分类。

表3 各道德情绪占比(1,000条微博人工情感标注结果)

(2) 机器学习分类法

和传统的人工分类方法不同, 本研究将采用机器学习的方法对文本进行自动分类, 弥补了人工分类无法对海量数据进行分类的缺陷。能够分类的机器学习方法很多, 包括支持向量机(SVM)方法、决策树方法(DT)和最大熵方法(MEM)等。然而, 本研究最终选择了与任务要求十分契合的KNN方法。主要理由有:首先, KNN的特点是允许文本可以属于多个分类(Pang & Lee, 2008), 即可以对多种情感进行统一分析而不需要对每个情感独立做分类或回归; 其次, 由于加权平均得到情感的数值是连续数值, 尽可能地保留了原有的信息, 而传统的 0/1分类算法则会造成信息精度损失; 再次, 基于微博文本数据创建的特征向量与目标值(情绪评分)不是线性关系, 而 KNN比较适合用于非线性关系的分析; 最后, KNN算法复杂度比较低, 适合于像本研究这种样本数量比较多的情况。

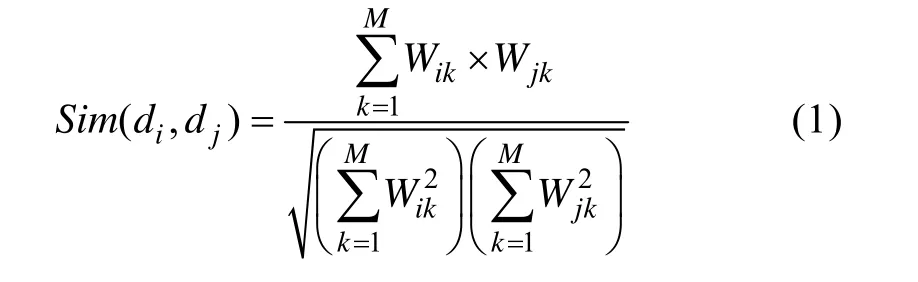

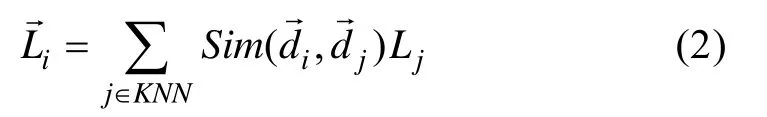

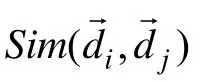

KNN方法的具体步骤如下:

首先, 对完成人工情感标注的微博采用频率–逆向文件频率法(TF-IDF), 为每一条微博建立一个基于权重的特征向量。这种加权方法增加那些较少出现在其他文件的词的权重, 减少了那些在所有文档都频繁出现的词。然后, 研究采用 KNN法对测试数据集中的样本进行分类。即, 先根据其在训练数据集中的 K个最邻近样本的特征向量去搜索测试数据集中的每一条微博, 再以向量空间余弦相似度(cosine similarity)为矩阵, 来搜索 K个最邻近样本(此研究中, K值设定为5)。具体计算公式为:

2.1.2 结果分析

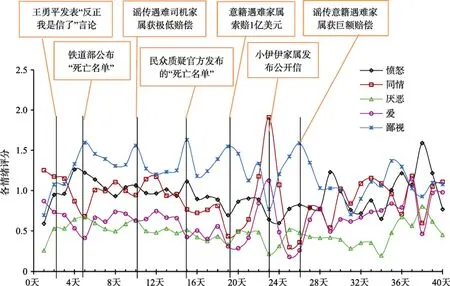

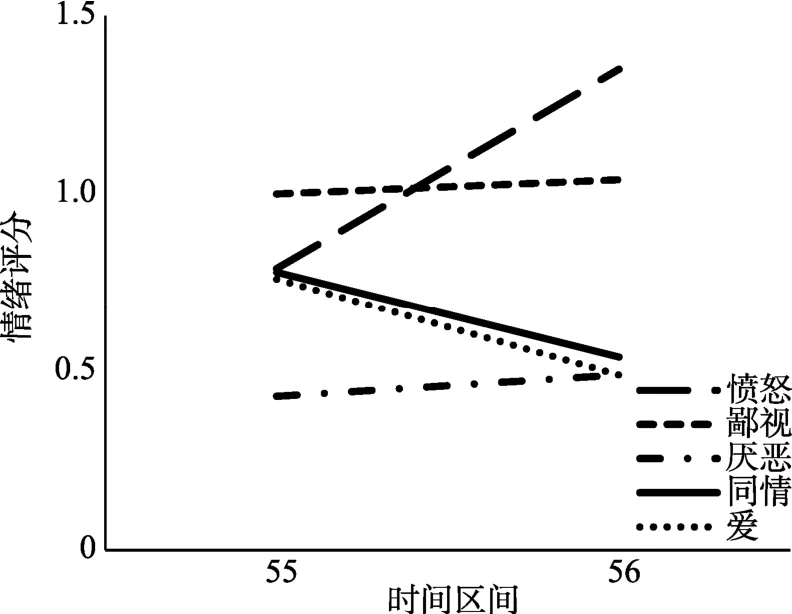

通过对整个测试数据集进行算法运算后, 所有微博在5种情绪分类上都有一个得分。为了在同一水平上比较各种情绪表达的相对强度, 对每种情绪在各个时间区间的平均分用“所有微博在该情绪上得分的总和/总微博数”表示, 并以24小时为一个时间单位, 画出情绪–时间走势图(如图2所示)。

图2 情绪变化走势图

由情绪变化走势图可知, 愤怒、鄙视和厌恶三种情绪的变化趋势几乎是同步的, 爱和同情也基本趋同, 但与前三者变化方向恰恰相反。另外, 情绪走势图中出现许多“拐点”, 经查对动车事故发生和发展的时间轴后, 发现这些“拐点”分别对应不同的事件, 即不同性质的事件主要诱发的道德情绪不同。从情绪表达的强度来看, 动车事故相关的微博所表达的情绪强度平均处于0.5~1.5的水平(5点评分)。

2.2 研究1-2:情绪“拐点”与事件关系的研究

研究1-1主要利用情感分析法对动车事故发生后40天内的情绪变化特点进行了描述, 对图1和图2的分析发现:5种道德情绪呈现一定的规律性, 并且情绪走势图中出现的许多拐点与当时的社会衍生事件发生的时间相吻合(如图3所示)。为了进一步探讨不同道德情绪“拐点”与不同事件的关系, 需要结合传统统计学方法对数据进行分析。

2.2.1 研究方法

由于“拐点”所在时间区间内可能同时有不止一个事件发生, 因此本研究选择典型的事件时须同时考虑以下两个条件:其一, 该事件在其所在时间区间中的微博数占该时间区间总微博数的比例达到 70%; 其二, 该时间区间内无其它与动车事故相关的重大社会衍生事件同时发生。根据这两个条件,最终, 本研究按照事件发生的先后顺序共选取如下3个典型事件作为研究点。它们分别是:王勇平发表不当言论(事件 1); 小伊伊家属发表网络公开信(事件 2); 网传意籍乘客家属获巨额赔偿(事件 3)。而其他几个事件由于微博数所占比例过小或其所在时间区间内有其他事件交叠发生的缘故, 未被纳入研究。

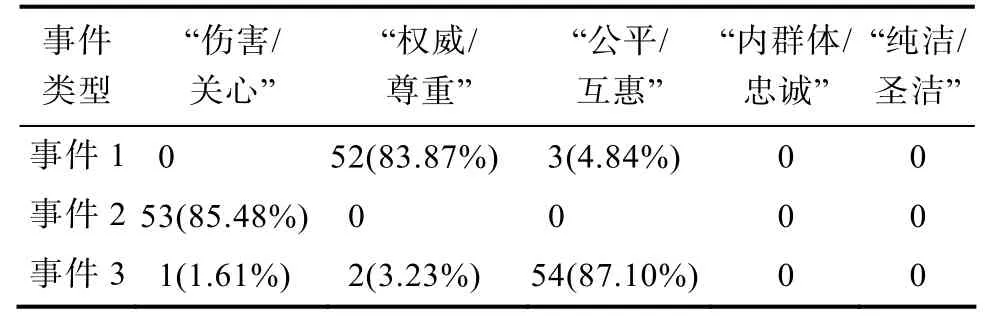

招募心理学专业62名学生对这3个事件的性质进行评定。其中, 认为每个事件涉及道德基础的人数分别为55(88.71%), 53(85.48%)和57(91.94%),对各个事件具体对应的道德基础进行评定, 发现54人(87.10%)认为事件1包含的道德基础是“权威/尊重”, 53人(85.48%)认为事件2包含的道德基础为“伤害/关心”, 57人(91.94%)认为事件3包含的道德基础为“公平/互惠”, 如表4所示。

可见, 王勇平发表不当言论(事件 1)对应的道德基础是“权威/尊重”; 小伊伊家属发表网络公开信(事件 2)对应“伤害/关心”; 网传意籍乘客家属获巨额赔偿(事件3)则对应“公平/互惠”。

为了分析不同事件和道德情绪的对应关系, 本研究对每个事件前后半天的情绪评分进行比较。首先, 对各种情绪分别做两时段的t

检验, 以确定该事件发生前后的情绪平均值是否有显著变化; 然后,对2个时段、5种情绪做2×5两因素混合设计, 以确定该事件发生后哪种道德情绪占主导。

图3 情绪拐点与社会衍生事件的对应关系

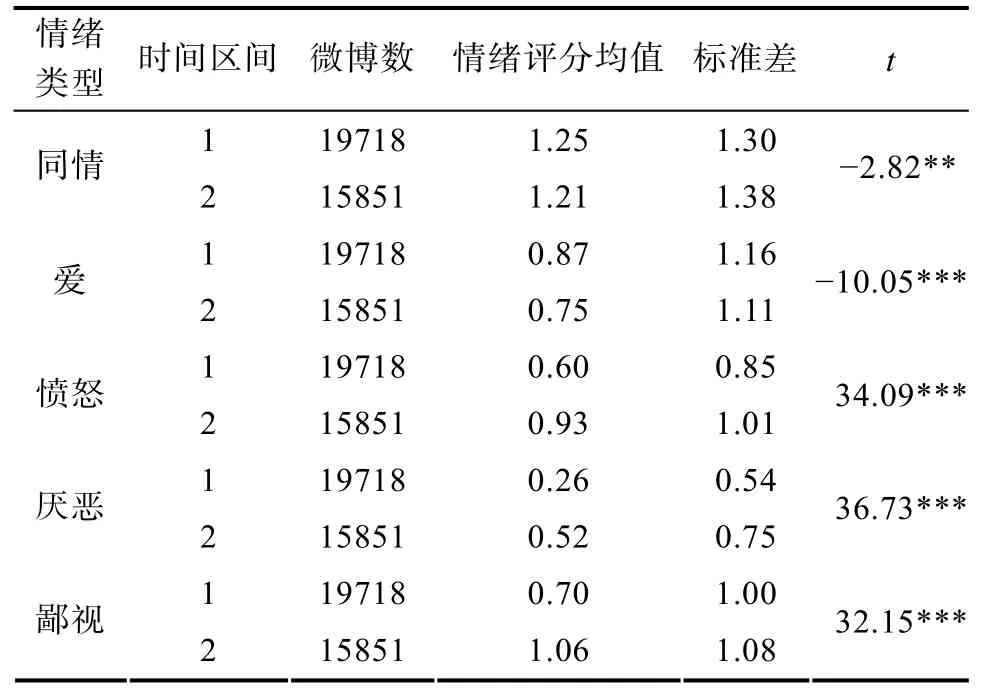

2.2.2 结果分析

事件 1发生前后相比, 独立样本t

检验(df =

35,567)结果表明, 愤怒、鄙视和厌恶情绪显著增高(t

= 34.09,p

< 0.001,Cohen’d

= 0.36;t

=32.150,p

< 0.001,Cohen’d

= 0.34;t

= 36.73,p

< 0.001,Cohen’d

= 0.39), 同情和爱显著降低(t

= −2.82,p

= 0.005,Cohen’d

= 0.03;t

=−10.05,p

< 0.001,Cohen’d

= 0.11, 见表 5)。方差分析的结果表明, 鄙视情绪与其他4种情绪的两两比较与时间段的交互作用均显著:与愤怒比较时,F

(1, 35567) = 4.39,p

= 0.036, η= 0.01;与同情比较时,F

(1, 35567) = 362.49,p

< 0.001, η=0.01; 与厌恶比较时,F

(1, 35567) = 106.62,p

<0.001, η= 0.01; 与爱比较时,F

(1, 35567) = 637.23,p

< 0.001, η= 0.02 (见表 6)。

表4 各事件与道德基础之间的关系

表5 时间区间1、2情绪评分水平的差异分析

表6 情绪与时间的两两交互作用(以鄙视为对照)

这表明鄙视情绪随时间的变化量与其他4种情绪随时间的变化量存在显著差异, 且鄙视情绪的增加量均高于其他4种情绪(如图4)。

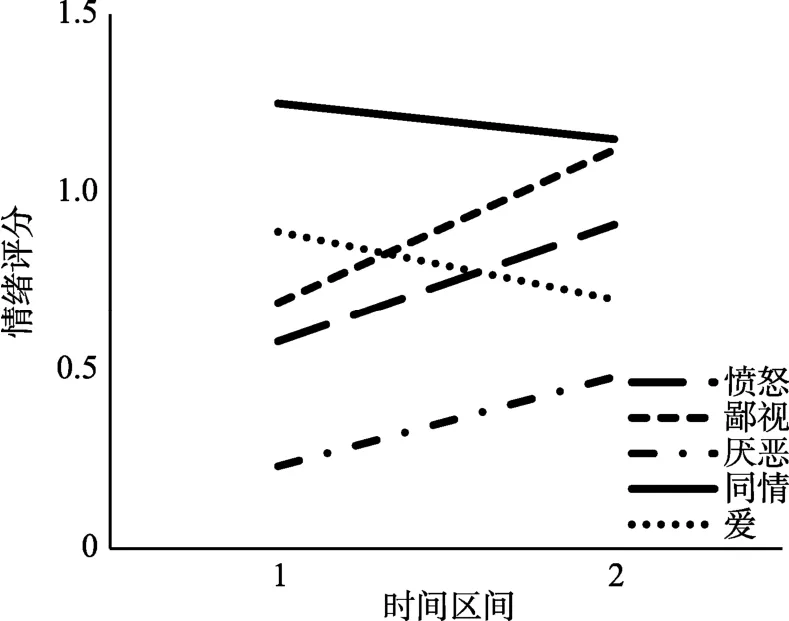

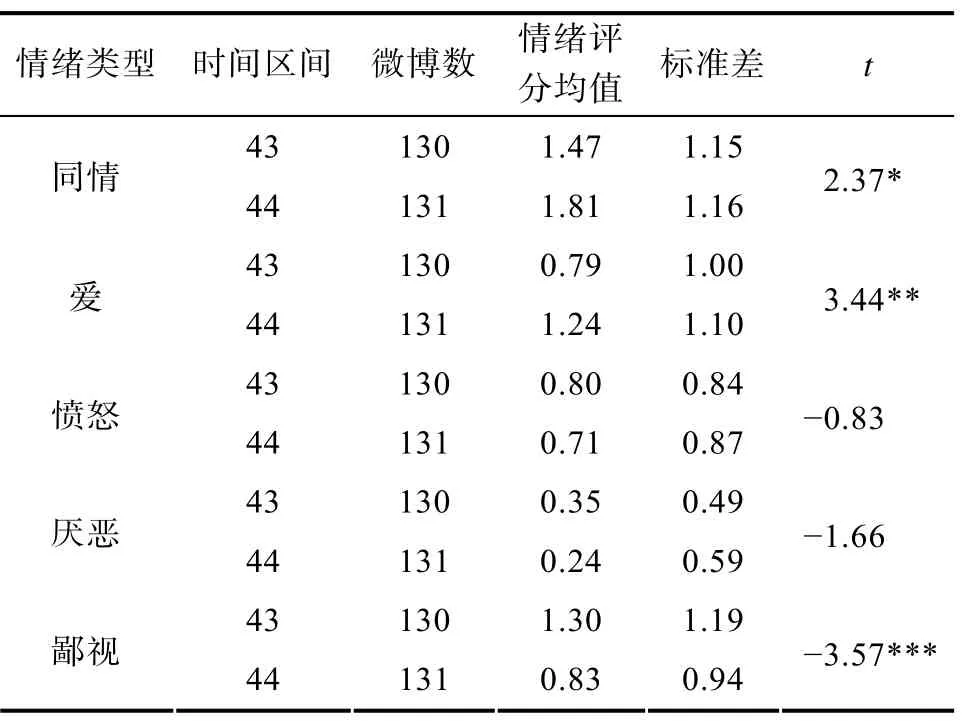

事件2发生前后相比, 独立样本t

检验(df

= 259)结果表明, 鄙视情绪显著降低(t

= −3.57,p

<0.001,Cohen’d

= 0.44), 愤怒和厌恶变化不显著(t

= −0.83,p

= 0.407;t

= −1.66,p

=0.098), 同情和爱显著增高(t

= 2.37,p

=0.018,Cohen’d

= 0.29;t

= 3.44,p

= 0.001,Cohen’d

= 0.43, 如表 7)。方差分析的结果发现, 同情和爱的比较与时间段的交互作用不显著F

(1, 259) = 0.60,p

= 0.438,证明二者随时间的变化量一致; 而这两种情绪与剩余3种情绪的两两比较和时间段存在显著的交互作用:同情与愤怒比较时,F

(1, 259) = 4.35,p

= 0.038,η= 0.02, 同情与鄙视比较时,F

(1, 259) = 11.82,p

=0.001, η= 0.04, 同情与厌恶比较时,F

(1, 259) =6.25,p

= 0.013, η= 0.02 (如表 8)。

图4 估算边际均值

爱与愤怒比较时,F

(1, 259) = 8.45,p

= 0.004,η= 0.03, 爱与鄙视比较时,F

(1, 259) = 18.16,p

<0.001, η= 0.07, 爱与厌恶比较时,F

(1, 259) =11.31,p

= 0.001, η= 0.04 (如表 9)。这表明同情和爱随时间的变化量与其他3种情绪随时间的变化量存在显著差异, 且同情和爱的增加量均高于其他3种情绪(如图5)。

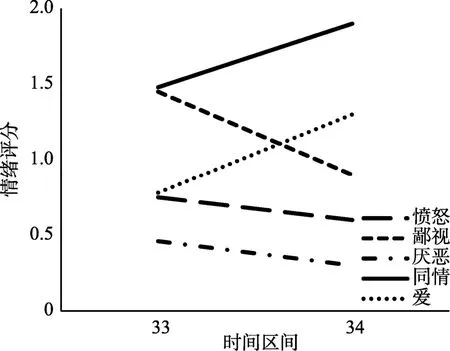

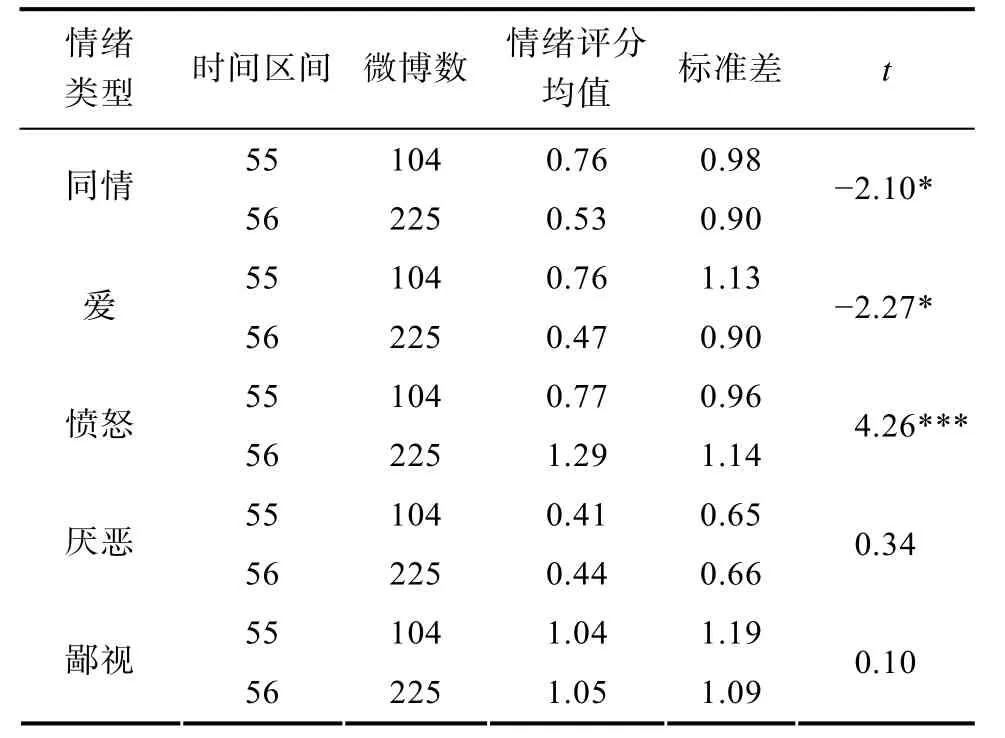

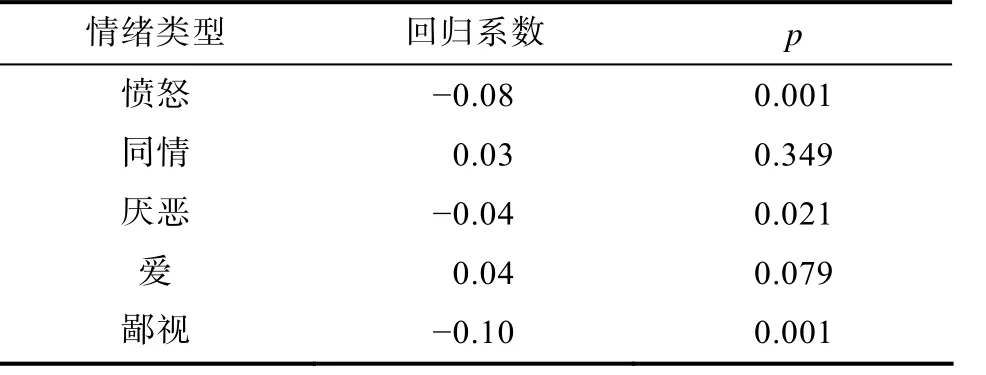

事件3发生前后相比, 独立样本t

检验(df =

327)结果表明, 愤怒情绪显著增高(t

= 4.26,p

<0.001,Cohen’d

=0.51), 鄙视和厌恶变化不显著(t

= 0.10,p

= 0.921;t

= 0.34,p

= 0.73), 同情和爱显著降低(t

= −2.10,p

= 0.037,Cohen’d

= 0.25;t

= −2.27,p

= 0.025,Cohen’d

=0.27, 如表 10)。

表7 时间区间43、44情绪评分水平的差异分析

表8 情绪与时间的两两交互作用(以同情为对照)

表9 情绪与时间的两两交互作用(以爱为对照)

图5 估算边际均值

表10 时间区间55、56情绪评分水平的差异分析

方差分析的结果发现, 与愤怒情绪相比, 其他4种情绪的两两比较与时间段的交互作用均显著,与爱比较时,F

(1, 327) = 17.00,p

< 0.001, η= 0.05;与鄙视比较时,F

(1, 327) = 11.96,p

= 0.001, η=0.04; 与厌恶比较时,F

(1, 327) = 22.58,p

< 0.001,η= 0.07; 与同情比较时,F

(1, 327) = 16.59,p

<0.001, η= 0.05 (如表 11)。这表明愤怒情绪随时间的变化量与其他4种情绪随时间的变化量存在显著差异, 且愤怒情绪的增加量均高于其他4种情绪(如图6)。

表11 情绪与时间的两两交互作用(以愤怒为对照)

根据前文表4的结果可知, 王勇平发表不当言论事件(事件1)对应 “权威/尊重”道德基础; 小伊伊家属发表网络公开信事件(事件2)对应“伤害/关心”;网传意籍乘客家属获巨额赔偿事件(事件 3)则对应“公平/互惠”。而研究1的结果表明, 事件1主要诱发鄙视情绪, 事件2主要诱发同情和爱, 事件3主要诱发愤怒情绪。因此, 研究1的结果很好地证明了表2中道德基础与道德情绪的对应关系。

图6 估算边际均值

3 研究2:道德情绪的群体差异研究

研究1对网民道德情绪特点进行了描述, 结果符合道德基础理论。然而, 当我们按照群体特征进行深入的探究时却发现, 道德情绪在不同的群体特征上呈现出一定的差异性。据41名专家反映, 在对训练数据集10,006条微博进行人工情感标注时, 发现男女用户在对动车事故相关事件的情绪表达有较大不同。例如, 对于“小伊伊家属发表网络公开信”事件(事件2)女性用户比男性用户更倾向于表达怜悯之心, 而对于“网传意籍乘客家属获巨额赔偿”(事件 3)女性用户似乎比男性用户更愤怒。Lennon和 Eisenberg (1987)认为, 在人们的刻板印象中女性天生比男性更富有同情心。而主体间共识理论(intersubjective consensus)认为, 个人对群体中其他人观念的认知, 可以形象表述为“我眼中他人对我/某种事物的看法”或“我认为他人对我/某种事物持有的观点”。这种知觉到的群体规范, 也即主体间共享的规范或价值观(intersubjective values)对人们行为的预测作用大于传统研究中统计意义上的价值观(statistical values, Wan, Chiu, Peng, & Tam, 2007)。根据该理论, 不管女性是否真的比男性更容易同情他人, 或者男性比女性更倾向于表达负性情绪, 只要人们普遍存在这种性别差异的刻板印象, 共享的社会规范就会驱使男女在同情及其他情绪表达上表现出应有的差异。

计算机媒介沟通(computer-mediated communication, CMC)环境中有一定的匿名性(anonymity), 但微博VIP用户群体和非VIP用户群体的匿名程度不同。显然, VIP用户由于实名认证的规则, 其匿名程度很弱, 相反, 非 VIP群体则有较强的匿名性。去个性化效应的社会认同模型(social identity model of deindividuation effects,SIDE)认为, 当环境匿名性(anonymity)较强时, 人们会策略性地调整自己的行为以符合所处内群体的规范, 反之, 当环境匿名性较弱时, 人们又会策略性地调整自己的行为以符合一般社会群体的规范(Reicher, Spears, & Postmes, 1995)。Coffey和Woolworth (2004)比较了在匿名的网上论坛和公开集会条件下, 个体对罪犯的态度表达上的差异。他们发现, 在匿名的网络论坛中, 个体对罪犯表达了更多的偏见、憎恨和报复, 然而在公开集会中, 这些陈述显著减少。SIDE可以解释这种差异, 因为网络论坛的规则支持个体表达憎恨、报复的情绪和态度, 而网络中的匿名性又加强了人们对这一规则的遵守; 但是在公开集会的条件下, 人们遵守的是保守的社会规则, 因此对罪犯的评价趋于缓和。在进行人工情感标注时, 我们也发现了这一规律。如,与“王勇平发表不当言论事件(事件 1)”相关的微博中, VIP用户更多地用隐晦的嘲讽方式表达情绪,而非VIP用户微博用语则比较偏激, 其中不乏一些不文明用语。

道德基础理论的相关文献中对道德情绪群体差异的探讨并不多, 尤其是在CMC环境中。然而,生活在互联网时代的我们却不得不考虑网络环境的特殊性, 以往许多基于现实环境的经典心理学理论很可能在 CMC环境中有新的诠释。因此, 为了探究道德情绪表达是否存在规律性的群体差异, 研究 2将探讨不同性别群体及不同身份的用户(VIP用户和非VIP用户)情绪表达的差异。

3.1 研究方法

对研究 1-1提取的微博用户数据, 包括 8,788个微博用户的性别、VIP认证等个人信息以及匹配的21,466条微博的情绪评分进行分析。

3.2 结果分析

该研究以个体为样本单位, 研究愤怒、同情、厌恶、爱、鄙视这5种情绪与个体的性别(0为女性,1为男性)、VIP认证(0为非VIP用户, 1为VIP用户)之间的关系。其中每种情绪研究两个因变量, 一是该个体表达某情绪的倾向性(0为不表达, 1为表达), 二是该个体所有微博中各情绪评定的平均指数, 即表达某情绪的强度。同时分析两个因变量能从定性和定量两个层面全面分析不同群体在情绪表达上的差异。我们认为一个人在表达某种情绪时,完全不表达与表达不仅存在着量上的区别, 有可能还存在质上的差异。从0到非0的变化, 既可以看作量变, 也可以看作质变。也就是说, 情绪评定为0的人, 有可能是他对这种情绪的表达量为 0, 也有可能是这个人根本不表达这种情绪。因此, 为了更全面地分析不同群体间表达情绪的差异, 我们不仅需要了解某些群体特征在表达情绪强弱上的差异,也有必要探索这些群体特征在表达情绪时是否存在质的区别。

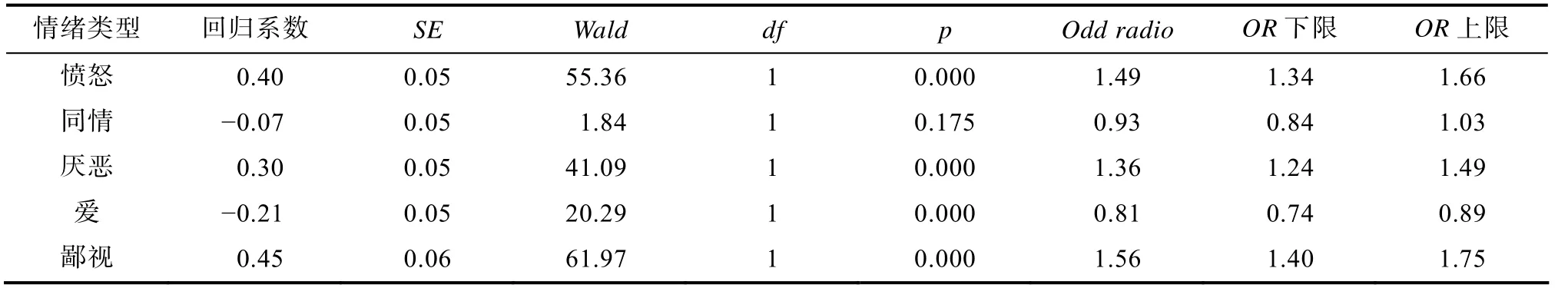

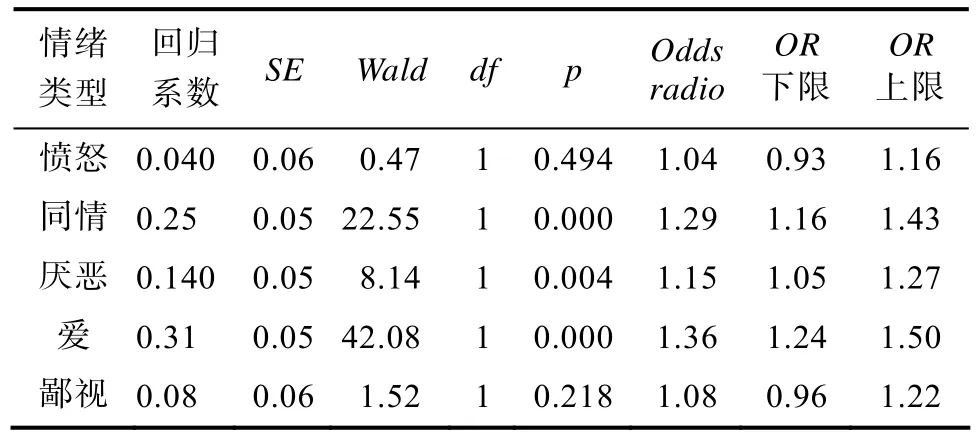

表10和表12分别为不同性别和不同身份群体(VIP用户和非VIP用户)在情绪表达倾向性上的差异, 是对性别(0为女性, 1为男性)与VIP认证(0为非VIP用户, 1为VIP用户)进行logistic回归得到的结果; 表11和表13分别为不同性别群体和不同身份群体(VIP用户与非VIP用户)在情绪表达程度上的差异, 是对性别与用户身份进行稳健极大似然估计(MLR)得到的结果。

3.2.1 男性和女性的情绪表达差异

由表12和表13的结果可知, 男性和女性在表达愤怒情绪的倾向性都是正向的, 即男性表现出愤怒的倾向性显著高于女性(前者是后者的 1.49倍),而男性表现出愤怒情绪的程度也显著高于女性; 对同情而言, 男性与女性在表达倾向上没有显著差异,而表达程度上女性显著高于男性; 对于厌恶情绪,男性表现出该情绪的倾向性显著高于女性(前者是后者的 1.36倍), 但二者在厌恶情绪的表达程度上没有显著差异; 对于爱, 男性表现出该情绪的倾向性显著低于女性(前者是后者的0.81倍), 同时男性对该情绪的表达程度也显著低于女性; 对于鄙视情绪, 男性表现出该情绪的倾向性显著高于女性(前者是后者的 1.56倍), 同时男性对该情绪的表达程度也显著高于女性。总的来说, 在负性情绪(愤怒、厌恶、鄙视)上, 男性普遍有更高的表达倾向和表达程度, 而在正性情绪(同情、爱)上, 女性有着更高的表达倾向和表达程度。

表12 男性和女性的情绪表达倾向差异

表13 男性和女性的情绪表达程度差异

3.2.2 不同身份(VIP用户和非VIP用户)的情绪表达差异

由表14和表15的结果可知, 不同身份(VIP用户和非VIP用户)在愤怒的表达倾向上无显著差异。而在愤怒情绪的表达程度上, VIP用户显著低于非VIP用户; 对于同情情绪, VIP用户的表达倾向显著高于非VIP用户(前者为后者的1.29倍), 而在表达程度上, 二者没有显著差异; 在厌恶情绪上, VIP用户的表达倾向显著高于非 VIP用户(前者为后者的1.15倍), 而在表达程度上, VIP用户反而又显著低于非VIP用户; 对于爱, VIP用户的表达倾向显著高于非VIP用户(前者为后者的1.36倍), 而在表达程度上, VIP用户边缘显著地高于非 VIP用户;在鄙视情绪上, VIP用户的表达倾向与非VIP用户没有显著差异, 而在表达程度上, VIP用户则显著低于非VIP用户。

由上述结果可以发现, VIP用户在负性情绪的表达程度上均显著低于非VIP用户。但是VIP用户在负性情绪的表达倾向上的效果并不一致。特别是在厌恶情绪中, 不同用户身份在表达倾向与表达程度上的差异是相反的。这表明, VIP认证的用户中可能存在一定的群体分化。另外, 不同用户身份表达爱和同情的差异也没有达到统计学上的显著水平。因此, 本研究考虑对VIP用户进行再分类, 然后单独对新的分类进行情绪的表达倾向和程度的分析。

表14 不同用户身份的情绪表达倾向差异

表15 不同用户身份的情绪表达程度差异

3.2.3 不同VIP认证群体的情绪差异

通过检查数据发现, VIP认证的微博用户中,有“蓝 V”和“黄 V”之分, 前一类用户是团体认证,后一类用户是个人认证。由于团体VIP认证的用户代表一个群体, 除了实名效应之外, 还多了一层维护群体形象的职责。对中国人而言, 维护团体形象比起维护个人形象更加重要(黄光国, 胡先缙,2010)。因此, 本研究猜测VIP认证群体的效应之所以不稳定有可能与这两类VIP用户的差异有关。故将“黄 V”群体用户编码为1, “蓝V”用户为2, 进行各种情绪的分析。

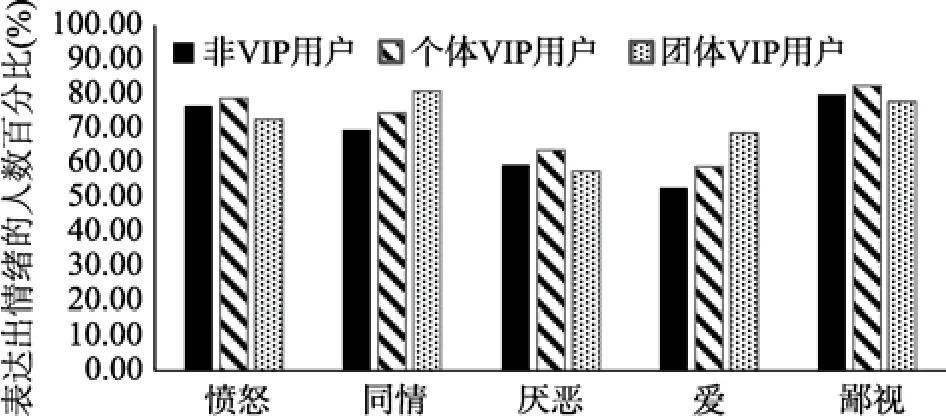

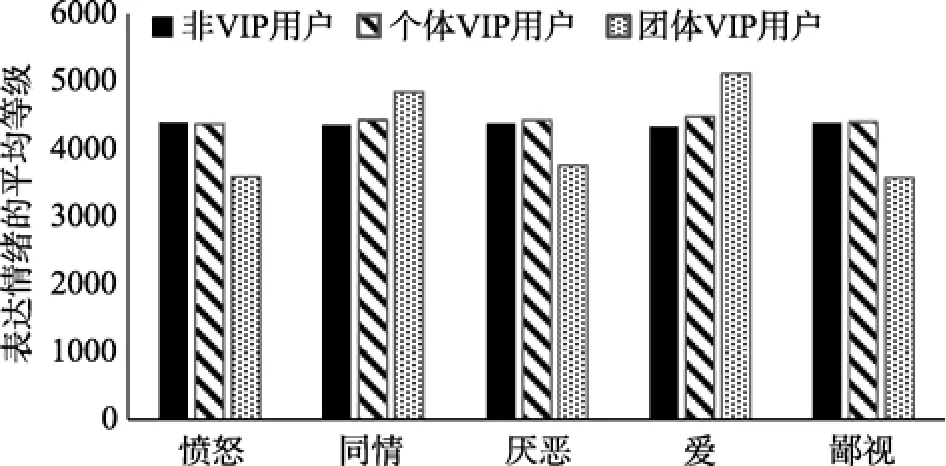

对于情绪的二分变量, 采用交叉表的方法进行卡方分析, 结果如图7所示; 对于情绪的均值变量,采用 Kruskal-Wallis单因素方差分析的方法, 结果如图8所示。详细结果分别如下:

对于愤怒, 在表达倾向上, 三类群体的差异为边缘显著(χ= 5.34,df

= 2,p =

0.069), 从趋势上看,VIP认证个体最高, 非VIP用户其次, VIP认证团体最低。在表达程度上, 三类群体的差异显著(χ=10.14,df

= 2,p =

0.006)。两两比较发现, 团体VIP用户组的情绪强度平均等级显著低于非 VIP用户组(Z

= 3.18,p =

0.004)和个体VIP用户组(Z

= 3.05,p =

0.007), 而后两组之间没有显著差异(Z

= 0.39,p=

1.000)。

图7 不同用户身份的情绪表达倾向差异

图8 不同用户身份的情绪表达程度差异

对于同情, 在表达倾向上, 三类群体的差异显著(χ= 25.02,df

= 2,p

< 0.001)。两两比较发现, 个体VIP用户组显著高于非VIP用户组(χ= 20.35,df

= 1,p

< 0.001), 团体VIP用户组也显著高于非VIP用户组(χ= 5.81,df

= 1,p =

0.016), 而后两组没有显著差异(χ= 2.00,df

= 1,p =

0.157)。在表达程度上, 三组没有显著差异(χ= 4.42,df

= 2,p =

0.110)。从趋势上看, 团体VIP用户组的情绪平均等级有可能高于其他两组, 而其他两组之间没有差异。对于厌恶, 在表达倾向上, 三类群体的差异显著(χ= 13.82,df

= 2,p =

0.001)。两两比较发现, 个体VIP用户组显著高于非VIP用户组(χ= 13.44,df

= 1,p

< 0.001)。而团体VIP用户组与非VIP用户组(χ= 0.14,df

= 1,p =

0.707)和个体 VIP 用户组(χ=1.56,df

= 1,p =

0.211)均无显著差异。在表达程度上, 三组也有显著差异(χ= 7.02,df

= 2,p =

0.030)。两两比较发现, 团体 VIP用户组情绪的平均等级,显著低于非VIP用户组(Z

= 2.48,p =

0.040)和个体VIP用户组(Z

= 2.63,p =

0.026), 而后两组没有显著差异(Z

= −0.78,p =

1.000)。对于爱, 在表达倾向上, 三类群体的差异显著(χ= 33.89,df

= 2,p

< 0.001)。两两比较发现, 个体VIP用户组显著高于非VIP用户组(χ= 25.92,df

=1,p

< 0.001), 团体VIP用户组也显著高于非VIP用户组(χ= 9.85,df

= 1,p =

0.002), 边缘显著高于个体VIP用户组(χ= 3.77,df

= 1,p =

0.052)。而在表达程度上, 三组之间差异显著(χ= 14.37,df

= 2,p=

0.001)。团体VIP用户组的情绪平均等级显著高于非VIP用户组(Z

= −3.16,p =

0.005)和个体VIP用户组(Z

= −2.58,p =

0.029)。而个体VIP用户组显著高于非VIP用户组(Z

= −2.30,p =

0.065)。对于鄙视, 在表达倾向上, 三类群体的差异显著(χ= 7.56,df

= 2,p =

0.023)。两两比较发现, 个体VIP用户组显著高于非VIP用户组(χ= 7.10,df

=1,p =

0.008), 而团体VIP用户组与非VIP用户组(χ= 0.25,df

= 1,p =

0.616)和个体 VIP 用户组(χ=1.36,df

= 1,p =

0.244)均无显著差异。在表达程度上, 三组之间也有显著差异(χ= 10.35,df

= 2,p =

0.006)。团体VIP用户组的情绪平均等级显著低于非VIP用户组(Z

= 3.19,p =

0.004)和个体VIP用户组(Z

= 3.20,p =

0.004), 而后两组没有显著差异(Z

= −0.24,p =

1.000)。由上述结果, 结合图7和图8可知:在负性情绪的表达倾向上, 差异最大的是个体VIP用户组与非VIP用户组, 而团体VIP用户组与这两组差异不显著; 但在负性情绪的表达程度上, 则是团体 VIP用户组显著低于其他两组, 其他两组没有显著差异。在正性情绪的表达倾向上, 团体VIP用户组>个体VIP用户组>非VIP用户组的趋势基本成立;在表达程度上, 团体VIP用户组最大, 其他两组差异不大的趋势也基本成立。

比起非VIP用户, VIP认证团体确实呈现出一定的规律性, 即负面情绪更少, 积极情绪更多。而VIP认证的个体在情绪的表达倾向上, 无论是负面还是正面的情绪, 都会增加; 在表达情绪的强度上,无论负面还是正面的情绪, 都与非VIP用户差异不大。这也解释了为何前一部分中, VIP认证对情绪的影响出现了不规律的现象。

4 讨论

4.1 违反道德基础诱发相应道德情绪

依据道德基础理论, 对事件性质进一步分析发现, 3个事件分别与几种道德基础相对应:事件1(王勇平不负责言论)违反了“权威/尊重”; 事件2(“小伊伊”事件)违反了“伤害/关心”; 事件3(意籍乘客获高额赔偿)违反了“公平/互惠”。这与以往的研究结果基本一致, 即违反这 3种道德基础将分别诱发鄙视、同情和愤怒这3种不同的道德情绪(Graham et al.,2013)。

“权威/尊重”道德基础在人类社会形成之前就已经出现, 那些懂得在社会互动中准确解读社会的等级性并与各个阶层形成良好人际关系的人更具生存优势(Fiske, 1991)。而鄙视是指看不起对方且认为自己比对方在道德上高一筹(Ekman, 1994), 并在不同的社会形态下, 其表现方式各不相同(Haidt,2003)——在等级社会中, 鄙视表现为对对方的漠不关心, 认为不值得为其表达像愤怒这样强烈的情绪; 在倡导平等的社会中, 则表现为对他人能力的质疑, 或对其是否胜任所在岗位的不信任; 而在民主社会中, 鄙视则更多地表现为较低阶层对较高阶层的鄙视。现阶段中国正处于多种社会形态并存的阶段(陈新光, 钱海清, 2012), 面对王勇平不负责的言论, 处于较低阶层的民众对其代表的政府一方面表现出了道德优越感, 另一方面又对其行政胜任力产生了质疑, 因此产生了鄙视情绪。

“伤害/关心”道德基础起源于对自己的小孩的遭遇、需求和悲伤的感知, 但这种感知会迁移到他人的小孩或小动物身上, 甚至是看到受伤害的成年人也会触发该道德基础(Graham et al., 2013), 进而诱发对受害者的同情, 有时候也会同时诱发对伤害者的愤怒情绪。动车事故后对年幼的“小伊伊”经历丧亲、受伤并可能失去双腿一系列的悲惨遭遇的感知, 属于典型的“伤害/关心”道德基础范畴。而“小伊伊家属的公开信”以作为亲历者的家属的角度讲述了“小伊伊”在事故发生以来所遭遇的种种痛苦,引起了民众对于“小伊伊”悲惨遭遇更为直接、强烈的感知, 微博上对此事较高的关注度也证明了这一点。然而, 与以往研究不同的是, 就“伤害/关心”道德基础而言, 之前的研究大多基于先验假设来研究“伤害/关心”与同情的关系(Haidt & Joseph, 2004),而并未提及爱这种道德情绪与“伤害/关心”的关系。而本研究采用大数据的研究方法发现, 违反“伤害/关心”道德情绪会同时诱发爱和同情情绪。当然, 出现这种结果也有可能是因为微博文本中爱和同情这两种情绪比较难进行严格区分所导致的。另外,道德基础理论认为, 对于违反“伤害/关心”道德基础的事件, 人们一方面表达对伤害者的愤怒情绪,另一方面则对遭遇伤害者表达同情(Graham et al.,2013)。本研究结果也支持了这一点——同情和爱在该事件所在时间区间占主导, 其次是愤怒情绪。但由于愤怒的情境依赖性较强(Russell & Giner-Sorolla, 2011), 持续时间较短, 而此事件距离发现“小伊伊”相隔时间较长, 从而导致此事件诱发的愤怒情绪的强度不及同情和爱。实际上, 包含某一道德基础的事件与道德情绪的对应关系其实是相对的, 这是因为, 一方面, 网民对于现实事件的反应具有延时性, 而这种延时性又导致该事件发生的时间区间包含对其他事件的情绪表达; 另一方面, 某一事件所对应道德基础也并非绝对, 例如, 包含“公平/互惠”道德基础的事件从另一角度来看也会涉及“伤害/关心”。

“公平/互惠”道德基础源于人类社会化初期日常生活合作、交换的博弈中 (Trivers, 1971)。那些能敏感地区分群体中的公平和互惠, 并能衍生相应的道德情绪来驱使自己“一报还一报(tit for tat)”的人, 比起群体中那些独来独往和“以怨报德”的人更能适应社会化生活(Frank, 1988), 而衍生的这种道德情绪便是愤怒。随着人类社会的高度社会化, “公平/互惠”道德基础的范畴已经从仅仅和自己利害相关的内群体社会活动演变成对外群体他人的行为或遭遇的感知(Graham et al., 2013)。在动车事故中,名为“中国秦火火”的网友在微博上制造的关于政府对意籍和本国遇难者施行赔偿双重标准的事件是典型的违反“公平/互惠”道德基础的事件。尽管政府在数小时后便对此事进行了辟谣, 但由于愤怒是所有情绪中传播最快、传播范围最广的情绪之一(Fan, Zhao, Chen, & Xu, 2013), 加上政府的权威和公信力在处理整个动车事故的表现上已经大打折扣, 该谣言依然引发了网民广泛的愤怒情绪。

因此, 对人为因素导致的突发事件(“人祸”),政府有关部门应根据对应不同道德基础的事件而采取恰当的处理措施。首先, 在“人祸”突发事件已经造成伤害后, 处理方式上应避免违反“公平/互惠”或“权威/尊重”, 否则将引发网民的愤怒和鄙视情绪, 进而增加网络暴力行为。其次, 如果发生了违反“公平/互惠”道德基础的事件, 监管部门应提高对其监管和处理的优先级。这是因为愤怒情绪传播迅速、范围广, 而且愤怒很容易转化为线上、线下的集群行为和暴力行为。另外, 违反“伤害/关心”道德基础的事件往往既引发对被伤害者的同情和关爱, 又会对伤害者产生愤怒情绪, 因此, 有关部门应通过大众传媒手段将舆论重点引向对被伤害者的关注, 并减少对伤害者的讨论。

4.2 道德情绪存在性别和身份的群体差异

有些研究发现道德情绪没有性别差异(e.g.Batson et al., 2007), 有些则认为存在明显的性别差异(e.g. Baron-Cohen, Knickmeyer, & Belmonte,2005; Rozin, Haidt, & McCauley, 1999; Wheelwright et al., 2006)。本研究的结果支持后者。相对于男性而言, 女性更倾向于表达同情和爱, 且情绪的强度更大。而男性则比女性更可能表达愤怒、鄙视和厌恶这些负性情绪, 且情绪强度也更大。然而, 这并不足以证明男女在道德情绪体验上存在差异。因为在人们的刻板印象中, 女性天生比男性更富有同情心和爱心(Lennon & Eisenberg, 1987), 所以很可能是这种共享的性别认同(shared gender identification)造成道德情绪的性别差异(Bierhoff, 2005)。已有研究也支持了这一观点(e.g. Nunner-Winkler, Meyer-Nikele, & Wohlrab, 2007)。在最新的研究中, 研究者综述了以往利用自我报告法、实验法以及 ERP和fMRI技术对同情情绪性别差异的研究发现, 一方面, 男性和女性在道德情绪体验上存在生理上的差异; 另一方面, 这种差异也受到社会学习和性别认同的调节(Christov-Moore, et al., 2014)。

在虚拟网络中, 匿名性(anonymity)赋予了个人更自由空间去表达和宣泄自己的情绪, 而认证用户(verified account)则因受制于一定的社会规范而更注重表达的恰当性。在一项研究中, 研究者对Facebook和 Disqus两个社交和评论平台进行内容分析, 发现认证用户比匿名用户的表达更积极, 而匿名用户比认证用户表达的愤怒情绪和消极情绪更多(Omernick & Sood, 2013), 这与本研究的结果相一致。另外, 同为实名用户, 团体VIP认证用户比个体VIP认证用户的群体身份更为凸显, 导致团体 VIP认证用户更倾向于表达同情和爱这类正性情绪。

基于道德情绪存在的群体差异, 首先, 网络监管部门应该有针对性地对不同群体实施不同的管控力度, 提高监管效率。其次, 社交媒体应该开发更多不同等级的身份认证, 使大部分匿名用户得到不同程度的认证, 从而促使其在网络社交中表现得更文明、更理性。

4.3 研究意义与局限

首先, 本研究主要贡献是将大数据技术运用于社会心理学中的道德情绪研究, 研究的新范式和经验对于今后运用大数据技术进行社会科学研究具有借鉴意义。其次, 应用价值方面, 本研究以动车事故为例, 对人为因素导致的突发事件(“人祸”)诱发的道德情绪特点进行了分析, 发现“人祸”事故背景下, 不同性质的事件诱发的道德情绪不同。为政府相关部门在“人祸”突发事件发生后如何采取恰当的处理方式提供了研究依据。另外, 理论价值方面, 由于对于道德基础理论中对道德情绪与道德基础之间关系的探讨, 以往的研究多基于传统的纸笔测验和实验法对现实情境进行研究, 而本研究利用大数据技术对网络环境下人们情感变化特点及群体差异进行了分析, 因此, 本研究采用大样本对网络环境中人们道德情绪和道德基础关系的探讨, 是对道德基础理论有效的补充。

然而, 本研究依然存在不足之处。在数据上,由于随着时间的推移事故产生的影响迅速降低, 使得在研究1-2中, 事件2和事件3的微博数相对较少, 一定程度上会增加犯二类错误的概率。在研究方法上, 一方面微博短文本特征关键词数量少, 文本特征比较稀疏, 可能会在一定程度上妨碍挖掘特征之间的相互关联。另一方面, 训练数据集采用的人工情感标注属于他评而非用户自评, 这种他评方式在一定程度上也会导致低估微博用户的情绪水平。

在未来的研究中, 应考虑纳入一些有意义的因变量, 如集群行为、暴力行为的发生率, 亲社会行为(捐款行为等), 甚至一些经济学指标等。利用格兰杰因果检验(granger causality analysis)等方法深入探讨道德情绪与行为之间的因果关系。其次, 可以尝试建立“道德事件→道德情绪→道德行为”突发事件预警模型。这将有利于有关部门在突发事件发生之后对可能引发的行为进行监控, 一方面, 能对网民的情绪进行正确引导, 另一方面, 也有利于及时避免可能发生的恶性事件。

Averill, J. R. (1980). A constructivist view of emotion. In R.Plutchik & H. Kellerman (Eds.),Emotion: Theory, research,and experience

(pp. 305–339). New York: Academic Press.Baron-Cohen, S., Knickmeyer, R. C., & Belmonte, M. K.(2005). Sex differences in the brain: Implications for explaining autism.Science, 310

(5749), 819–823.Batson, C. D., Kennedy, C. L., Nord, L. A., Stocks, E. L.,Fleming, D. Y. A., Marzette, C. M.,... Zerger, T. (2007).Anger at unfairness: Is it moral outrage?.European Journal of Social Psychology, 37

(6), 1272–1285.Bierhoff, H. W. (2005). The psychology of compassion and prosocial behaviour.Compassion: Conceptualisations,research and use in psychotherapy

, 148-167.Chaovalit, P., & Zhou, L. (2005, January). Movie review mining: A comparison between supervised and unsupervised classification approaches. InProceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference onSystem Sciences

(p. 112c). Big Island, HI, USA: IEEE.Chen, X. G., & Qian, H. Q. (2012). The research and inspiration of social risk prevention in megacities in the world.Scientific Development,

(10), 21–29.[陈新光, 钱海清. (2012). 世界特大城市社会风险防范研究和启示.科学发展,

(10), 21–29.]Christov-Moore, L., Simpson, E. A., Coudé, G., Grigaityte, K.,Iacoboni, M., & Ferrari, P. F. (2014). Empathy: Gender effects in brain and behavior.Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 46

, 604–627.Ciompi, L., & Panksepp, J. (2005). Energetic effects of emotions on cognitions-complementary psychobiological and psychosocial findings. In R. Ellis & N. Newton (Eds.),Consciousness & Emotion: Agency, Conscious Choice, and Selective Perception

(pp. 23–55). Amsterdam-Philadelphia:J. Benjamins Publishing Company.Coffey, B., & Woolworth, S. (2004). “Destroy the scum, and then neuter their families:” the web forum as a vehicle for community discourse?.The Social Science Journal, 41

(1),1–14.Ekman, P., & Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion.Journal of Personality and Social Psychology, 17

(2), 124–129.Ekman, P. (1993). Facial expression and emotion.American Psychologist, 48

(4), 384–392.Ekman, P. (1994). Strong evidence for universals in facial expressions: A reply to Russell's mistaken critique.Psychological Bulletin, 115

(2), 268–287.Fan, R., Zhao, J., Chen, Y., & Xu, K. (2013). Anger is more influential than joy: Sentiment correlation in Weibo. arXiv preprint arXiv:1309.2402.

Fiske, A. P. (1991).Structures of social life: The four elementary forms of human relations: Communal sharing, authority ranking, equality matching, market pricing

. New York:Free Press.Frank, R. H. (1988).Passions within reason: The strategic role of the emotions

. New York: W. W. Norton & Co.

Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik,S. P., & Ditto, P. H. (2013). Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism.Advances in Experimental Social Psychology, 47

, 55–130.Haidt, J. (2003). The moral emotions. In R. J. Davidson, K. R.Scherer, & H. H. Goldsmith (Eds.),Handbook of affective sciences

(pp. 852–870). Oxford: Oxford University Press.Haidt, J., & Joseph, C. (2004). Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally variable virtues.Daedalus, 133

(4), 55–66.Hwang, K. K., & Hu, X. J. (2010).Renqing and Face: Chinese power games

. Beijing, China: China Renmin University Press.[黄光国, 胡先缙. (2010).人情与面子: 中国人的权力游戏

.北京: 中国人民大学出版社.]Krebs, D. L. (2008). Morality: An evolutionary account.Perspectives on Psychological Science, 3

(3), 149–172.Lennon, R., & Eisenberg, N. (1987). Gender and age differences in empathy and sympathy. InEmpathy and its development

(pp. 195–217). New York: Cambridge University Press.Li, W. Y., & Xu, H. (2014). Text-based emotion classification using emotion cause extraction.Expert Systems with Applications, 41

(4), 1742–1749.Nunner-Winkler, G., Meyer-Nikele, M., & Wohlrab, D. (2007).Gender differences in moral motivation.Merrill-PalmerQuarterly, 53

(1), 26–52.Omernick, E., & Sood, S. O. (2013, September). The impact of anonymity in online communities. In2013 International Conference on Social Computing (SocialCom)

(pp.526–535). Alexandria, VA: IEEE.Pagano, S. J., & Huo, Y. J. (2007). The Role of Moral Emotions in Predicting Support for Political Actions in Post‐War Iraq.Political Psychology, 28

(2), 227-255.Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis.Foundations and Trends in Information Retrieval,2

(1–2), 1–135.Prinz, J. (2007).The emotional construction of morals.

Oxford:Oxford University Press.Reicher, S., Spears, R., & Postmes, T. (1995). A social identity model of deindividuation phenomena.European Review of Social Psychology, 6

, 161–198.Reid, M, J., & Yakeley, J. (2014). The violent true believer as a “lone wolf”–psychoanalytic perspectives on terrorism.Behavioral Sciences & the Law, 32

(3), 347–365.Ripley, B. D. (1996).Pattern recognition and neural networks

.Cambridge: Cambridge University Press.Rozin, P., Haidt, J., & McCauley, C. R. (1999). Disgust: The body and soul emotion. In T. Dalgleish & M. Power (Eds.),Handbook of cognition and emotion

(pp. 429–445). New York: John Wiley & Sons, Ltd.Rozin, P., Lowery, L., Imada, S., & Haidt, J. (1999). The CAD triad hypothesis: A mapping between three moral emotions(contempt, anger, disgust) and three moral codes (community,autonomy, divinity).Journal of Personality and Social Psychology, 76

(4), 574–586.Russell, P. S., & Giner-Sorolla, R. (2011). Moral anger, but not moral disgust, responds to intentionality.Emotion, 11

(2),233–240.Sanfilippo, A. P., Mcgrath, L. R., & Bell, E. B. (2014).Computer modeling of violent intent: A content analysis approach

(No. PNNL–SA–91041). Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), Richland, WA (US).Schnall, S., Haidt, J., Clore, G. L., & Jordan, A. H. (2008).Disgust as embodied moral judgment.Personality and Social Psychology Bulletin, 34

, 1096–1109.

Shweder, R. A. (1994). "You're not sick, you're just in love":Emotion as an interpretive system. In P. Ekman & R. J.Davidson (Eds.),The nature of emotion: Fundamental questions

(pp. 32–44). New York: Oxford University Press.Shweder, R. A., Much, N. C, Mahapatra, M., & Park, L. (1997).The ‘Big Three’ of morality (autonomy, community,divinity) and the "Big Three" Explanations of Suffering. In A. M. Brandt & P. Rozin (Eds.),Morality and health

(pp.119–169). New York: Routledge.Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral behavior.Annual Review of Psychology,58

, 345–372.Trivers, R. L. (1971). The evolution of reciprocal altruism.The Quarterly Review of Biology, 46

, 35–57.Wan, C., Chiu, C. Y., Peng, S. Q., & Tam, K. P. (2007).Measuring cultures through intersubjective cultural norms:Implications for predicting relative identification with two or more cultures.Journal of Cross-Cultural Psychology,38

(2), 213–226.Wheelwright, S., Baron-Cohen, S., Goldenfeld, N., Delaney, J.,Fine, D., Smith, R., … Wakabayashi, A. (2006). Predicting autism spectrum quotient (AQ) from the systemizing quotient-revised (SQ-R) and empathy quotient (EQ).Brain Research, 1079

(1), 47–56.Wierzbicka, A. (1992).Semantics, culture, and cognition.

New York: Oxford University Press.Yue, G. A., Dong, Y. H., Chen, H., & Lai, K. S. (2013). Online textual sentiment analysis technology and it’s applications.Advances in Psychological Science, 21

(10), 1711–1719.[乐国安, 董颖红, 陈浩, 赖凯声. (2013). 在线文本情感分析技术及应用.心理科学进展, 21

(10), 1711–1719.]Zhou, X., Yang, Z. L., & Hao, Y. L. (2007). The limitation of rational learning: the enlightenment of moral emotion theory to the formation of morality.Morals and Civilization,

(3), 57–60.[周详, 杨治良, 郝雁丽. (2007). 理性学习的局限: 道德情绪理论对道德养成的启示.道德与文明

, (3), 57–60.]