善待追问 优化生成

杜菊华

新课程背景下的课堂教学,不再是教师一成不变地上演“教案剧”,而是师生、生生之间不断互动而生成的精彩华章,是师生积极互动、共同交往、共同发展的一个动态过程,因此,新课程理念下的课堂教学要求教师必须处理好预设与生成的关系,在精心预设的基础上,针对课堂教学实际进行灵活调整,追求动态生成,从而让数学课堂在预设与生成的融合中焕发生命活力。

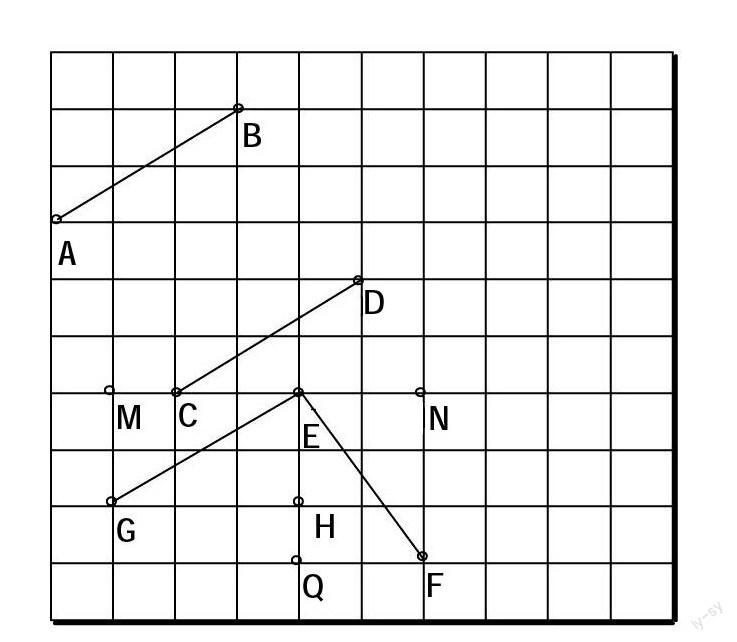

我在教学人教版七下数学《平行线》这一课时,在学完了平行的概念和表示方法以后,我出示了如下图练习题,问线段AB与CD、AB与EF的位置关系分别是怎样的?(目的是想让学生识别平行与不平行),学生很快回答:“AB∥CD,AB⊥EF。”我随即问道:“能说说为什么吗?”一学生马上说:“一看就知道。”许多学生马上附和。这个问题确实较难回答为什么,我引导学生:“我们已学了推平行线法,能否从平移的角度来说明?大家先思考再讨论。”

学生讨论非常热烈,不一会儿,就有好多学生举起了手,我叫了一位差生走上讲台展示,他拿起三角板,使一边贴紧线段AB,然后直接将三角板“平移”到了线段CD的位置。

“他这样还不如不讲。”有学生在下面叫嚷,我立刻请他上来,只见他拿了一支铅笔,贴紧线段AB,先往下平移3格,再往右平移2格,正好到了线段CD的位置。

过程清楚明了,我立刻评价他做得好,教室里掌声响起,说明大家认同了他的思路。

接著在讲AB⊥EF时,因为我出题的本意只想让学生了解平面内两直线的位置关系有平行和垂直两种,为什么垂直只简单提了一下,说:“和刚才探讨平行一样,将线段AB平移到EG的位置,很明显EG⊥EF,所以AB⊥EF。”没想到有人故意跟我“抬杠”,“老师,为什么EG⊥EF?”发问的是爱钻问题的韩涵(化名),为了赶时间,我说下课后再给你解释。这时,我看到一副失望和无奈的表情,教室里一下安静下来。我迟疑了一下,改口说:“要不,我们大家先讨论一下这个问题,看看根据我们已学知识,能否解决,好吗?”学生马上开始了热烈的小组讨论,而我却着急了,担心完成不了我的教学任务。不一会儿,意料之外的事情发生了,平时语言不多的张承伟(化名)高高地举起了手,看他一副胸有成竹和得意的样子,我让他说说他的想法。他说:“老师,我能到黑板上指着说吗?”我点头同意,他小跑上讲台,开始了他有声有色的讲解:“我认为△EGM和△FEN形状和大小一样,所以∠MEG=∠EFN,∠MGE=∠NEF,而∠NEF+∠EFN=90°,也就可得∠GEF=90°。”

妙极了,竟然能看出这两个三角形全等,而且也利用了全等三角形的对应角相等,这是八年级上学期才学的内容呀。

在他的提示下,又有一同学举手,“△GEH与△EFQ可以重合,这样就有∠GEH=∠EFQ,而∠QEF+∠QFE=90°,因此,∠GEH+∠FEQ=90°。”

“真聪明,活学活用,一点就懂。”我对他竖起了大拇指。

看着几个平时也特别爱动脑的同学未能表现自己而不甘示弱的神情,真是不忍心收场,但看看时间已不多了,我不得不进入下一环节,我正准备开口,从一个角落里传出:“老师,等一会儿,我还知道它们为什么垂直。”我一看,果然是爱动脑筋而不服输的廖胜华(化名)。我犹豫一下,先前那个同学的表情又浮现在我眼前,我只好让他讲。

廖胜华同学走到讲台上,在黑板上边比画边叙述:“把线段AB向下平移5格,然后向右平移1格得到△GEM,然后把△GEM绕点E旋转到△EFQ的位置,刚好转过了90°,也就是∠GEF=90°。”

天啦,他居然能用旋转的知识来解决这个问题,真了不起,同学们被他有广博的知识所折服,全班同学报以热烈的掌声。此时,下课铃声响起。

一节课就这样收场,确实不能算一节成功的课,但仔细想想,这节课给师生的收获却不少。本堂课尽管没有完成计划,但是课堂上学生的自主性得到了较好的展示和发挥,学生的讨论是激烈的,思维是活跃的,解决问题的方式是多样的,甚至是超前的。回忆当时的情景,假如我为赶时间而不理睬同学们一次又一次的发问,那将会扼杀多少学生的积极性,还有其他学生的创新思考,精彩发言了吗?正是因为我及时控制了自己,顺水推舟,调整教学程序,促进了生成。课堂是动态生成的、变化的,教学活动中,教师不能抱着教案一成不变,要耐心倾听、沉着思考,根据学生的思路,及时调整教学设计,甚至放弃原有的教案,运用自己的教学智慧,生成教学资源,让课堂更精彩。

著名教育家叶澜教授指出:“要把教学过程看作是师生为实现教学任务和目的,围绕教学内容,共同参与,通过对话、沟通和合作活动,产生交互影响,以动态生成的方式推进教学活动的过程。”它随着教学环境、学习主体、学习方式的变化而变化,根据教师的不同处理而呈现出不同的价值,使课堂呈现出动态变化、生机勃勃的新特点。

这堂课也使我意识到,一节成功的课并非是完成了教学任务,老师更为关注的是学生的收获和发展。同时我也意识到,新课程中一些无法预见的,从未经历的数学情境,对我们是一种强大的激励和挑战,课堂要有预设,但更重生成。

编辑 谢尾合