武术“击打”动作中“二次发力”现象解析——以寸拳为例

武术“击打”动作中“二次发力”现象解析——以寸拳为例

张勇

(成都体育学院武术系,四川成都610041)

摘要:目的:以寸拳为例,从动力学和运动学的角度剖析武术“击打”动作中“二次发力”现象,为研究击打提供理论支撑。方法:20名自愿者分成对照组(普通大学生)和实验组(咏春拳练习者),用高速成像捕捉仪及搏击项群测试仪测试关节角度、速度、加速度、时间及力量等指标。结果:踝、膝、髋、肩、肘关节角度迅速变化时间点,对照组左侧0.25、0.20、0.30、0.35、0.40s;右侧0.20、0.20、0.20、0.30、0.30s,右侧踝、膝、髋与肩、肘出现0.10s的间隔,出现“相互抵消”作用。实验组左侧0.35、0.25、0.35、0.30、0.35s;右侧0.25、0.30、0.30、0.30、0.30,出现高度一致性,产生“累计效应”。实验组五项指标显著高于对照组,P<0.01、P<0.001。对照组最大速度和最大加速度出现时间分别为0.421± 0.176s、0.424±0.124s,时差0.003s,P>0.05;实验组分别为0.376±0.105s、0.333±0.103s,时差0.043s,P<0.001,最大加速度先于最大速度出现。结论:协调性(神经支配肌肉)和打击时机(动量和冲量关系)是武术“击打”动作中的“二次发力”现象的根源。

关键词:武术;二次发力;寸拳;解析

中图分类号:G80

文献标识码:A

文章编号:1007-323X( 2015)03-0082-04

收稿日期:2015-01-18

作者简介:张勇( 1972-),男,安徽太和人,讲师

Abstract:Objective: In order to provide theoretical support for boxing by analyzing from the viewpoint of dynamics and kinematics and the analysis of martial arts and secondary action power phenomenon.Methods: 20 volunteers were divided into control group ( normal college students) and experimental group ( wing chun practitioners),using high-speed image capturing apparatus and fight XiangQun tester test joint Angle,speed,acceleration,time and strength index.Results: the ankle,knee,hip,shoulder,elbow Angle rapidly changing point in time,the control group on the left side of the 0.25,0.20,0.30,0.20,0.30s; On the right side of 0.20,0.20,0.20,0.20,0.20s,the right side of the ankle,knee,hip and shoulder,elbow,the interval of 0.10s,appear“offset”.The experimental group on the left side of the 0.35,0.25,0.35,0.25,0.35s; On the right side of 0.25,0.30,0.30,0.30,0.30,high consistency,produce the“cumulative effect”.Experimental group five index is significantly higher than the control group,P<0.01,P<0.001.Control group maximum velocity and maximum acceleration time were 0.421±0.176s,0.424±0.124s,time of 0.003s,P>0.05; The experimental group were 0.376±0.105s,0.333±0.103s,time of 0.043s,P<0.001,the maximum acceleration prior to maximum speed.Conclusion: coordination ( innervation muscles) and the fight against the timing ( momentum and impulse) is a martial arts and action of the source of power is secondary phenomenon.

研究方向:武术散打教学与训练

Interpretation of the Phenomenon of the Second Driving Force of WuShu Punch——A Case study of the One-Inch Punch

ZHANG Yong

( Chengdu Sport University Department of Wuxhu,Chengdu 610041,China)

Key words: WuShu; second driving force; inch punch; interpretation

中国武术流派众多,由此源生的套路不计其数。在套路攻防两端,适时击打是进攻的有力手段。纵观各种击打现象,发现部分击打发力效果非常相似,如形意拳中的劈、崩、钴、炮、横动作;太极拳的掩手肱捶;咏春拳的日子冲拳及拳术中的冲拳等[1,2]。部分击打似有“穿透力”效果,表现为受击打对象在击打瞬间受到爆炸性外力[2,3,4],已有的研究称此现象为“二次发力”,该研究从散打鞭腿支撑腿和进攻腿的角度变化进行了证明,但缺乏速度、加速度等指标数据[4]。因此,从考虑动作简单、易测、干扰少角度出发,本研究将以寸拳为例,寻找“二次发力”的根源,为研究击打提供理论支撑。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

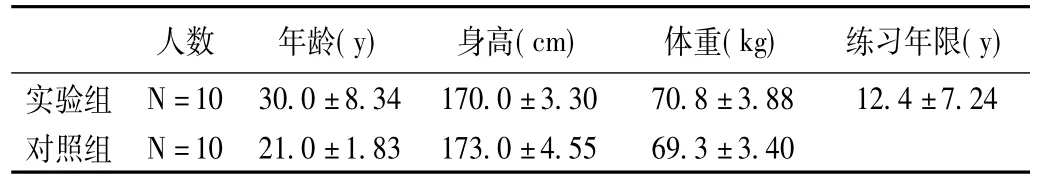

20名自愿者参加测试,均为男性,要求右手为习惯手。10名咏春拳练习者为实验组(高校教师4人,民间3人,武校3 人),年龄最小19岁,最大44岁。训练年限最短4年,最长25年。10名无武术练习经历者为对照组(普通大学生)。详见表1。

表1 被试情况一览

1.2实验方法

1.2.1实验仪器

两台Vision Research (美国)公司生产的Phantom Miro M310,高速成像捕捉全分辨率3.2 Gpx/s( 3200帧/秒),ARILL -APAS系统(美国),三维DLT辐射框架,搏击项群训练测试仪(中国)。

1.2.2测试指标

测试左右上下肢踝、膝、髋、肩、肘关节角度,最大速度( Vmax)、最大速度出现时间( TVmax)、最大加速度( amax)、最大加速度出现时间( Tamax)、击打力量( F)。

1.2.3实验设计

两台Phantom Miro M310成90°角度,一台放在沙包正面左45°角度(左上方10m处),另一台放在沙包正面右45°角度(右上方10m处)放置。基本姿势:身体面对沙包,右脚在前,左脚在后侧方,双膝自然弯曲,双手自然下垂,肘部靠在体侧,然后右肘屈肘,举起前臂和手,沿着身体的中线向前出拳,沉肩,肘部稍微弯曲下坠,同时配合双膝快伸、转髋、展肩,向前出拳,抖腕打击目标。被试按动作要求完成3-5次动作,取最好一次作为最后的分析数据。应用ARILL-APAS系统对采样数据进行解析,用DLT法合成各关节点的三维坐标,参照系统人体模型(关节点和环节控制点),采用数字滤波法进行数据平滑。

1.3数理统计

所有原始数据采用GraphPad Prism 5.0统计作图,采用标准值±标准差表达。实验组和对照组采用组间对比( Independent-Samples T检验),检验前先用F-检验法对两总体的方差齐性进行检验;对最大速度和最大加速度出现的时间进行组内对比,显著水平为P<0.05,P<0.01,P<0.001。

2 结果

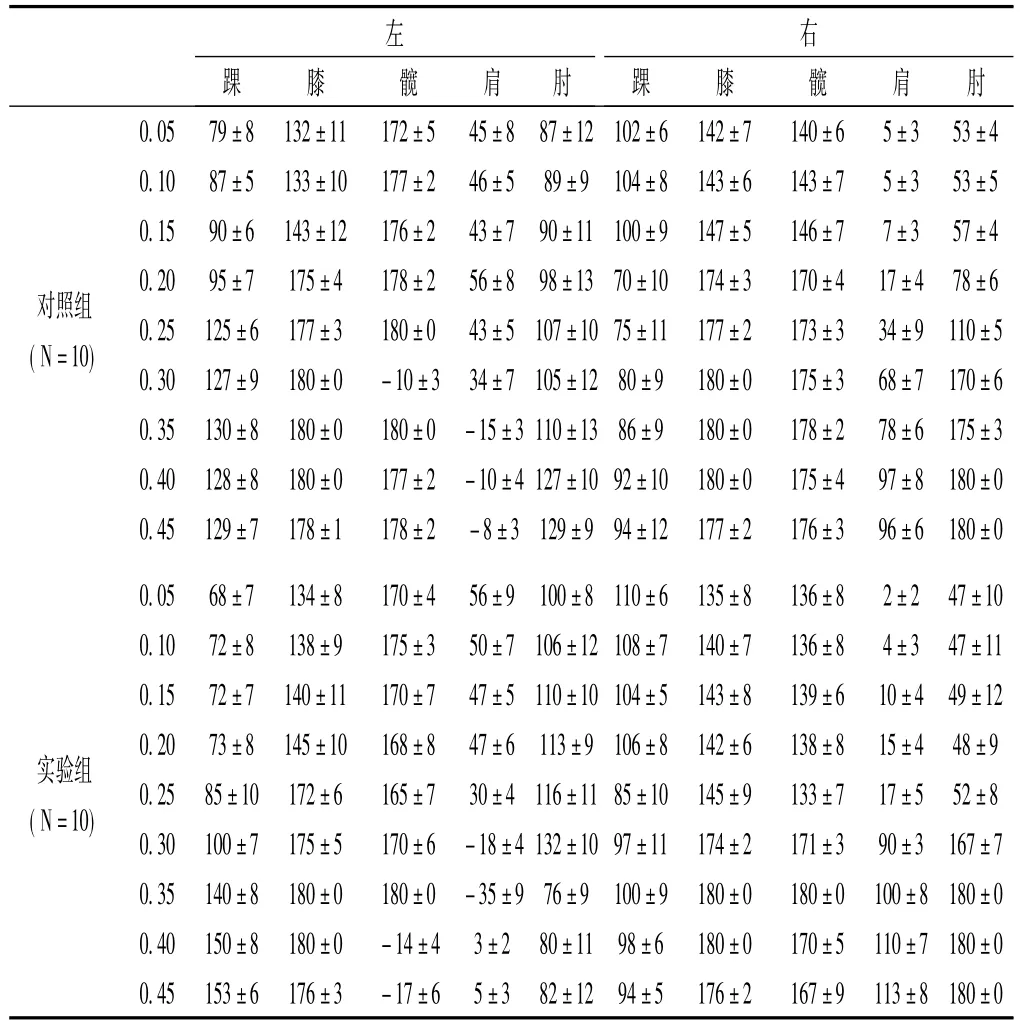

表2 关节角度变化测试结果一览

表2为对照组和实验组寸拳完成过程中左右侧各关节角度的变化数据,共选择了人体左右踝、膝、髋、肩和肘共10个关节进行角度测量。

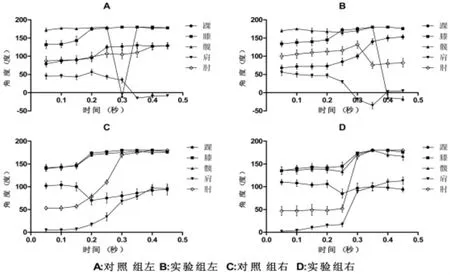

图1 对照组和实验组左右各关节角度变化

对照组和实验组左侧各关节角度测试结果见A图和B图。A图踝、膝、髋、肩、肘角度迅速变化的时刻分别为0.25s、0.20s、0.30s、0.35s、0.40s。B图踝、膝、髋、肩、肘角度训练变化的时刻分别为0.35s、0.25s、0.35s、0.30s、0.35s。对照组和实验组右侧各关节角度测试变化见C图和D图,对照组右侧各关节变化存在不一致性,踝、膝、髋角度变化在0.20s时刻具有一致性,肘、肩出现在0.30s,肘、肩与踝、膝、髋存在0.10s的停滞期。实

验组右侧各关节具有比较一致性的变化,踝的变化在0.25s时刻,稍晚于其它关节,膝、髋、肩、肘具有高度的一致性变化,集中在0.30s。

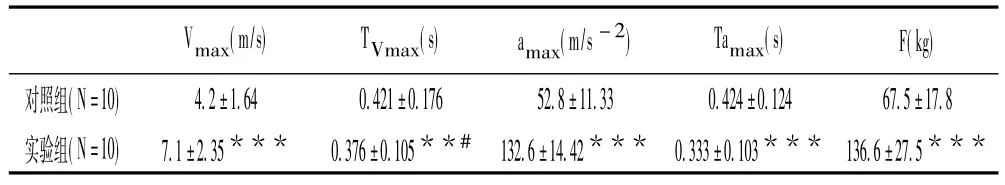

表3 右拳最大速度、最大加速度、击打力量等指标测试结果一览

图2 对照组和实验组右拳速度、加速度、时间及力量对比五项指标对照组与实验组对比**P<0.01,***P<0.001

实验组最大速度、最大速度出现时间、最大加速度、最大加速度出现时间、击打力量均显著高于对照组,P<0.01、P<0.001,实验组最大加速度和击打力量是对照组的两倍,最大速度接近两倍。实验组最大速度出现的时间为0.376±0.105s,对照组为0.421±0.176s,较实验组晚0.045s,P<0.01;最大加速度实验组出现在0.333±0.103s,对照组在0.424±0.124s,较实验组晚0.091s,P<0.001。

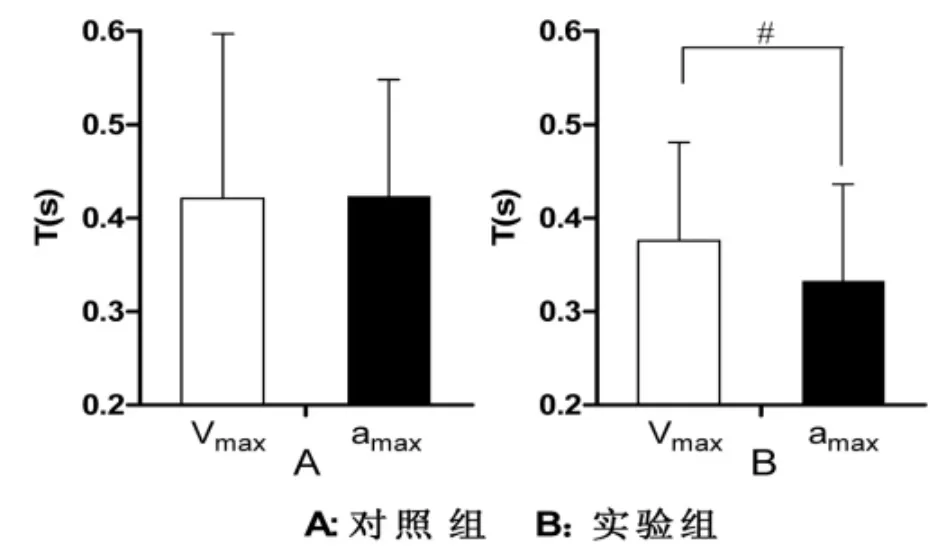

图3 最大速度和最大加速度出现时间#表示实验组TV max和Ta max,P<0.001

对照组达到最大速度和最大加速度时间差为0.003s,P>0.05;实验组最大加速度早于最大速度出现,时间相差0.043s,P<0.001,见图3所示。

3 分析

1969年李小龙在一期节目中做了一场寸劲表演,仅一寸距离,打出爆炸性一击,对手双脚离地,寸劲产生的巨大威力令在场的所有观众为之一振。从现场的击打效果来看,寸劲似有穿透力,似乎把力打到对方的身体里面。相似的现象在其它武术运动的实践中也时有出现,如武术击打时,不伤筋骨,但内脏出现损伤,达到不需要头破血流而重创对手的击打效果[2]。对寸劲产生的巨大劲力现象的解释,武术领域的专家提出了多种学说,“阴阳”学说认为阴劲发于内,达于稍,缓进突发;阳劲力大,速快,力量干脆。“内、外”学说认为内劲连续、缓慢柔和,重于意识;外劲力大、注重爆发。“刚、柔”观点认为刚劲以快打慢,刚健勇猛;以静制动,以慢破快称为柔劲。“蓄、发”观点则认为蓄重于姿势调整,意识精神配合;发在蓄的基础上协调发力[1,2,3]。这些学说在传统思维模式下,似乎都想从不同的角度对击打产生的劲力进行分类解释,但缺乏相应的实验依据和科学理论支撑。从生物力学的角度出发,部分武术学者提出了“二次发力”的概念,认为武术击打动作中可能存在“二次发力”现象。刘存忠[4]对武术散打鞭腿动作二次发力特征进行剖析,从支撑腿和进攻腿关节角度,髋轴和肩轴夹角的变化证明了散打鞭腿动作击打前,躯干进行了二次扭转,即腰部出现了第二次发力现象,这为解释寸劲的打击现象提供了一定的科学证据,同时也为研究劲力产生的穿透力和破坏力现象提供了进一步的实验思路。

在本研究中,通过高速成像捕捉仪对寸拳发力产生的劲力进行捕捉,从关节角度、速度、加速度和打击力量进行测量,发现对照组左侧踝、膝、髋、肩、肘关节角度出现迅速变化的时间点分别在0.25s、0.20s、0.30s、0.35s、0.40s,在0.20~0.40s之间;右侧分别在0.20s、0.20s、0.20s、0.30s、0.30s,右侧踝、膝、髋关节比较一致,时间点在0.20s时刻,肩、肘在0.3s时刻,比较一致,但下肢和上肢出现了0.10s的间隔,说明对照组右侧上下肢通过髋进行衔接的时候出现了短暂时间差,这可能导致寸拳在通过下肢发力时,髋关节传递存在衔接问题。实验组左侧踝、膝、髋、肩、肘关节角度出现迅速变化的时间点分别在0.35s、0.25s、0.35s、0.30s、0.35s,在0.25~0.35之间;右侧分别在0.25s、0.30s、0.30s、0.30s、0.30s,实验组右侧出现高度一致性,主要集中在0.30s左右。与对照组相比,实验组左侧各关节角度迅速变化的时间点较为集中,在0.25~0.35之间,右侧同步性高,说明实验组膝关节爆发快速伸展,腿极快伸直,髋部扭转加速,肩猛地前倾,手肘展开。从各关节角度迅速变化的时间点进行分析认为,实验组上下肢力量衔接紧凑,似有同步的“累积效应”[4,5],对照组在髋关节与肩肘关节衔接出现“相互抵消”作用。产生“累计效应”和“相互抵消”的机制可能与两个方面的因素有关,一,核心稳定性因素。长期练习咏春拳对髋、腰深层肌肉的练习具有良好的刺激效果,对髋部的核心稳定能起到固定及传递作用[6]。因此,实验组髋部对下肢力量和速度的传导与上肢的配合具有高度一致性。二,神经因素。膝、髋、肩、肘的较高一致性,其机制可能是神经校正了每个部位的发力[5,6],以难以置信的准确度同步运作。相关研究[7]认为,肌纤维并不决定协调性,协调性的控制中枢在于神经系统。英国学者Roberts选择空手道选手和健康普通人进行研究,两组受试者在2寸距离进行击打,同时扫描控制运动的脑部区域(白质),发现两组存在显著性差异,空手道选手白质活动活跃。白质的改变能够允许这部分大脑区域得以具备更丰富、更复杂的脑细胞连接[6],这可能会增加出拳者校准动作的能力。因此,可以认为,寸拳发出的劲力是神经支配肌肉产生的高度协

调性的结果。

实验组右拳最大速度及出现时间、最大加速度及出现时间、击打力量均显著好于对照组( P<0.001)。最大速度、最大加速度和最大击打力量分别超过对照组69%、151%、102%,最大速度和加速度出现的时间分别短于对照组12%、27%,可见长期进行咏春拳练习可显著提高力量和速度。对照组最大速度和加速度出现的时间分别为0.421±0.176s、0.424±0.124s,时差为0.003s,无差异( P>0.05)。实验组最大速度和加速度出现的时间分别为0.376±0.105s、0.333±0.103s,时差为0.043s,差异显著( P<0.001)。根据冲量( F = m·a)与动量( p = m·v)关系[7,8],决定冲量和动量大小的因素有寸拳传递的质量、速度和作用的时间三要素[8]。寸拳发力距离短、速度快,易借身体质量,产生瞬间的巨大力量。在本研究中,实验组最大加速度出现在前,最大速度出现在后,表明寸拳发力击打产生最大力量时,其拳速还没有达到最大,在0.043s后,速度达到最大,最大动量( p = m·v)出现。这说明实验组寸拳发力产生的最大力量和最大动量并不是同时发生的,最大力量先出现,最大动量后出现,击打到目标的瞬间产生了最大打击力量,但速度仍在继续增加,动量也在继续增加,直到最大。因此,本实验从动量和冲量的关系可以较好地解释寸拳劲力的“穿透力”、“内脏损伤”等现象,更有力的阐释了“二次发力”的力学原理。

4 结论

4.1寸劲发力击打过程,左右侧踝、膝、髋、肩、肘角度发生迅速变化,实验组角度变化时刻保持了较高的一致性特征,对照组有时间差异。表明,武术“击打”动作中的“二次发力”现象表现在协调性方面,神经支配肌肉出现高度协调统一性。

4.2实验组击打最大加速度先于最加速度出现,对照组则同时出现。说明,武术“击打”动作中的“二次发力”现象表现在发力时机方面,最大加速度先于最大速度出现,最大击打力量( F = m·a)先于最大动量( p = m·v)出现,目标击中后,速度继续增加。

4.3实验组最大力量、最大加速度及最大速度显著高于对照组,说明咏春拳练习对神经支配肌肉高度协调统一性及发力时机方面具有良好效应。

参考文献:

[1]程大力.中国武术历史与文化[M].成都:四川大学出版社,1995

[2]李清建,张国栋.武术劲力的内涵外延及主要特征[J].山东体育学院学报,2005,21( 3) :112-114

[3]李忠京,陈华,刘丽霞,等.太极拳发劲的等速测力的实验研究[J].首都体育学院学报,2009,21( 3) :330-332

[4]刘存忠.武术散打鞭腿动作二次发力特征剖析[J].成都体育学院学报,2014,3:65-68

[5]McGill SM,Chaimberg JD,Frost DM,et al.Evidence of a double peak in muscle activation to enhance strike speed and force: an example with elite mixed martial arts fighters[J].J Strength Cond Res,2010,24( 2) :348-357

[6]Yang L,Leung H,Plank M,et al.EEG activity during movement planning encodes upcoming peak speed and acceleration and improves the accuracy in predicting hand kinematics[J].IEEE J Biomed Health Inform,2014( 30)

[7]Neto OP,Marzullo AC,Bolander RP,ea al.Martial arts striking hand peak acceleration,accuracy and consistency[J].Eur J Sport Sci,2013,13( 6) :653-658

[8]Gulledge JK,Dapena J.A comparison of the reverse and power punches in oriental martial arts[J].J Sports Sci,2008,26 ( 2) :189-196