区域高校生均学费差距的实证研究

严全治,田虎伟

(河南科技大学 a.高等教育与区域经济发展研究中心;b.管理学院,河南 洛阳 471023)

区域高校生均学费差距的实证研究

严全治a,b,田虎伟a,b

(河南科技大学 a.高等教育与区域经济发展研究中心;b.管理学院,河南 洛阳 471023)

摘要:生均学费标准直接影响生均教育经费的收入、教育质量、教育效率和教育公平。通过定量研究河南省普通高等学校年度生均学费与全国及中部其他省份的差距,分析其形成的政策设定、体制变革、结构调整等原因,认为国家应出台相关政策,以科学确定各省生均学费标准和动态调整机制。

关键词:高等教育;区域高校;学费标准;

各省份学费标准理论上应根据高等学校年生均日常运行费用、财政拨款、当地经济发展水平和居民承受能力等情况确定。同时各省份的学费标准在确定的生均预算内教育经费的前提下,直接影响高校生均教育经费的收入以及高等教育的质量、效率和教育公平。科学制定各省份生均学费标准、动态调整体制机制以及与之配套的政策措施和制度安排,是促进高等教育协调健康持续发展的一个重要课题。

一、研究高校学费对高等教育科学发展具有重要意义

(一)科学制定学费标准有利于推进实施成本分担和补偿原则

高等教育具有准公共产品的属性。仅从纯教育经济学意义而言,在正常的供需关系、完善的劳动力市场体系以及形成合理的劳动力价格的前提下,高等教育具有较高的个人收益率和社会收益率。按照国际通用的成本分担和补偿的理论与标准,普通公立高校年生均学费按年生均日常运行费的25%收取,是科学合理的;同时,国家明确规定了学费标准应依据高等学校年生均日常运行费用、财政拨款、当地经济发展水平和居民承受能力等情况确定,高等学校的学费占其年生均日常运行费用的比例按照25%掌握。但是,不计量高等教育单位成本,不定量研究学费与财政拨款、当地经济发展水平和居民承受能力之间的关系,就不能构建科学的学费动态调整机制。这在一定程度上违背了成本分担和补偿原则。

(二)科学制定学费标准有利于提高高等教育的效率和质量

学费属于事业收入中的一个重要部分,对普通公立高等学校而言,其教育经费收入来源主要包括公共财政预算教育经费、学杂费、社会捐赠、校办产业及学校社会服务收入中用于教育的经费等。然而,从现实情况看,我国绝大多数地方普通公立高等学校实际收入主要靠地方政府投入的公共财政预算教育经费和高校收取的学杂费,社会捐助和高校创收所占比例很低。这就是说,在学校规模一定的前提下,地方政府的生均经费定额和学杂费标准高低基本决定了普通公立高等学校的生均教育经费支出水平。换言之,在生均预算内教育经费确定的前提下,生均学费标准直接影响着生均教育经费的收入。在教育质量评价中,许多学者普遍认同生均教育经费与学生教育质量呈现较强的正相关关系的假定,生均学费不仅影响着学校办学条件而且直接影响着高校的教育质量。因此,假定在各省份生均预算内教育经费投入一定的情况下,生均学费的高低也影响着各省教育质量的差异。

(三)科学制定学费标准可以维护教育机会均等和公平

城乡居民收入水平、学费标准、高等教育回报率等影响着个人对高等教育的需求。国内外许多学者致力于研究学费标准对学生高等教育需求的影响,尽管不同国家、地区,不同时间段结论不完全一致,但总体上得出的都是高等教育需求对价格反映不灵敏的结论。学者钟宇平、陆根书在1998年对中国13 511名大学生开展了调查,研究学生对价格的反应,得出了“学费上涨30%—300%五种幅度时,学生的高等教育需求对学费的弹性介于-0.045—0.288之间”的结论。不仅如此,大量研究和实践表明,高等教育需求和供给除了受到一国和地方政府对高等教育的重视程度、努力程度以及政府教育政策的影响外,还受到劳动力市场的完善程度、高等教育体制、经济体制等制度性因素的影响。另外,文化传统、个人偏好、精神追求、家庭的社会经济背景也对其有一定的影响。同时,政府预算内教育经费的投入是政府的一般性财政支出,属于全社会纳税人创造的共同财富,大学生承担合理的教育成本,可以扩大和释放教育资源,向他们收取一定的学费在国民收入的再分配中是符合公平原则的。国家奖贷助学金等一系列高校学生资助政策和措施,在制度上保障了家庭经济困难学生顺利入学并完成学业,可以维护和实现教育机会的均等和公平。

二、河南省普通高等学校年度生均学杂费与全国均值的比较

1999年是当代中国高等教育大规模扩招的开局之年,因此选择以1999年作为研究学费收费标准调整的起点具有特别重要的意义。由于普通高等学校生均学费研究要查阅和整理全国普通高等学校的在校大学生数、学杂费收费总额等数据,《中国教育经费统计年鉴》最新出版到2012年,所以,为了比较数据的完整性,以下统计比较起始年度暂定为1999年—2011年。由于地方普通高等学校学费收入在《中国教育经费统计年鉴》统计名称使用的是“地方普通高等学校事业收入中的学杂费”,其实质包括“学费和住宿费”,所以,为了统计数据的一致性和统计分析的便利,本文暂且使用“学杂费”概念,并据此计算生均学杂费,公式为“地方普通高校年生均学杂费=地方普通高校教育经费收入中的学杂费/各地区在校大学生数(人)”(各地区在校大学生数来源于各年度《中国统计年鉴》)。

(一)调查情况及结果

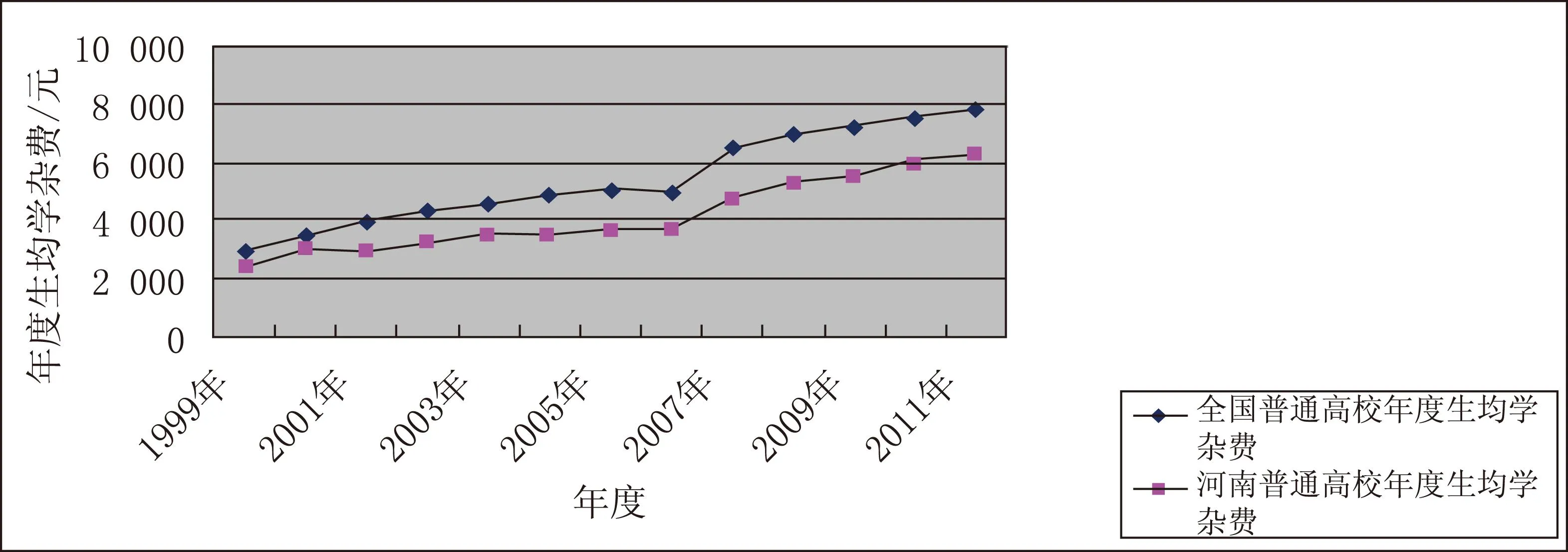

1999—2011年河南省普通高校生均学杂费及其与全国均值的比较参见表1和图1。

表1 河南省普通高等学校年度生均学杂费与全国均值的比较

注:①全国普通高校年度生均学杂费=全国各地区普通高校年度学杂费收入/全国各地区普通高校年度在校大学生数。②河南省普通高校年度生均学杂费=河南省普通高校年度学杂费收入/河南省普通高校年度在校大学生数。③河南省距均值=河南普通高校年度生均学杂费-全国普通高校年度生均学杂费的差值。

资料来源:普通高等学校学杂费收入数据来源于2000—2012年《中国教育经费统计年鉴》中分地区教育经费收入(普通高校,含中央与地方普通高校)中的学杂费。全国各地区普通高校在校大学生数来源于相应年度的《中国统计年鉴》。

图1 河南省普通高等学校年度生均学杂费与全国均值折线图

(二)分析与比较

由表1和图1可知:

第一,河南省普通高等学校年度生均学杂费一直低于全国普通高等学校年度生均学杂费,2002年全国与河南省生均学杂费的差值超过1 000元,2007年以来其差值一直保持在1 500元以上。其中,其最小差值是2000年的478元,极差值是2007年的1 732元。

第二,河南省普通高校年度生均学杂费、全国普通高校生均学杂费均呈现出逐年上升趋势,除了2006年与上年相比两者都有小幅回落外,河南省生均普通高校学杂费小幅回落的年份还有2001年。其中,2007年河南省和全国普通高校生均学杂费均出现大幅度上涨,河南省普通高校生均学杂费比上一年上涨了1 121元,全国普通高校生均学杂费比上一年上涨了2 085元。

第三,全国普通高校年度生均学杂费的上涨幅度高于河南省普通高校年度生均学杂费的上涨幅度。2011年全国普通高校生均学杂费是1999年的2.65倍,2011年河南省普通高校生均学杂费是1999年的2.59倍。

三、河南省普通高校年度生均学杂费与中部其他省份的比较

(一)调查情况及结果

表2 、表3、表4和图2分别为1999—2011年中部6省份地方普通高校在校生、学杂费收入、生均学杂费的调查情况及结果。

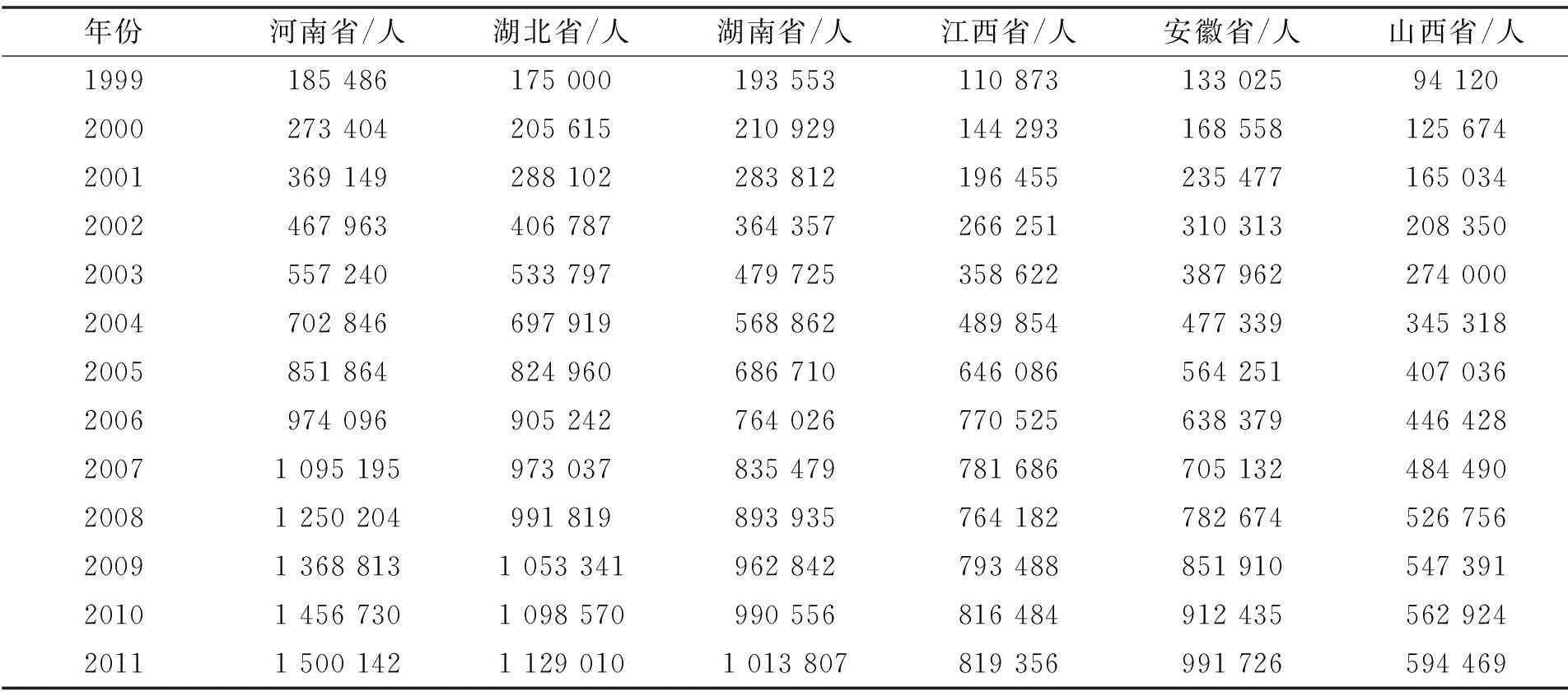

表2 1999年—2011年中部6省地方普通高校在校生情况

注:湖北省普通高校在校生数为该省教育厅统计的不包括中央直属普通高校在校生的数据。湖南省和安徽省普通高校在校生数为本课题组根据其相应年份的《统计年鉴》中“各地区普通高校在校生数”扣除湖南省的中南大学、湖南大学和安徽省的合肥工业大学3所教育部直属高校在校生数后的数据。河南省、江西省和山西省均无中央直属普通高校,其数据按照其相应年份《统计年鉴》中“各地区普通高校在校生数”计算。

表3 1999—2011年中部6省地方普通高校学杂费收入情况 千元

注:数据来源同表2。

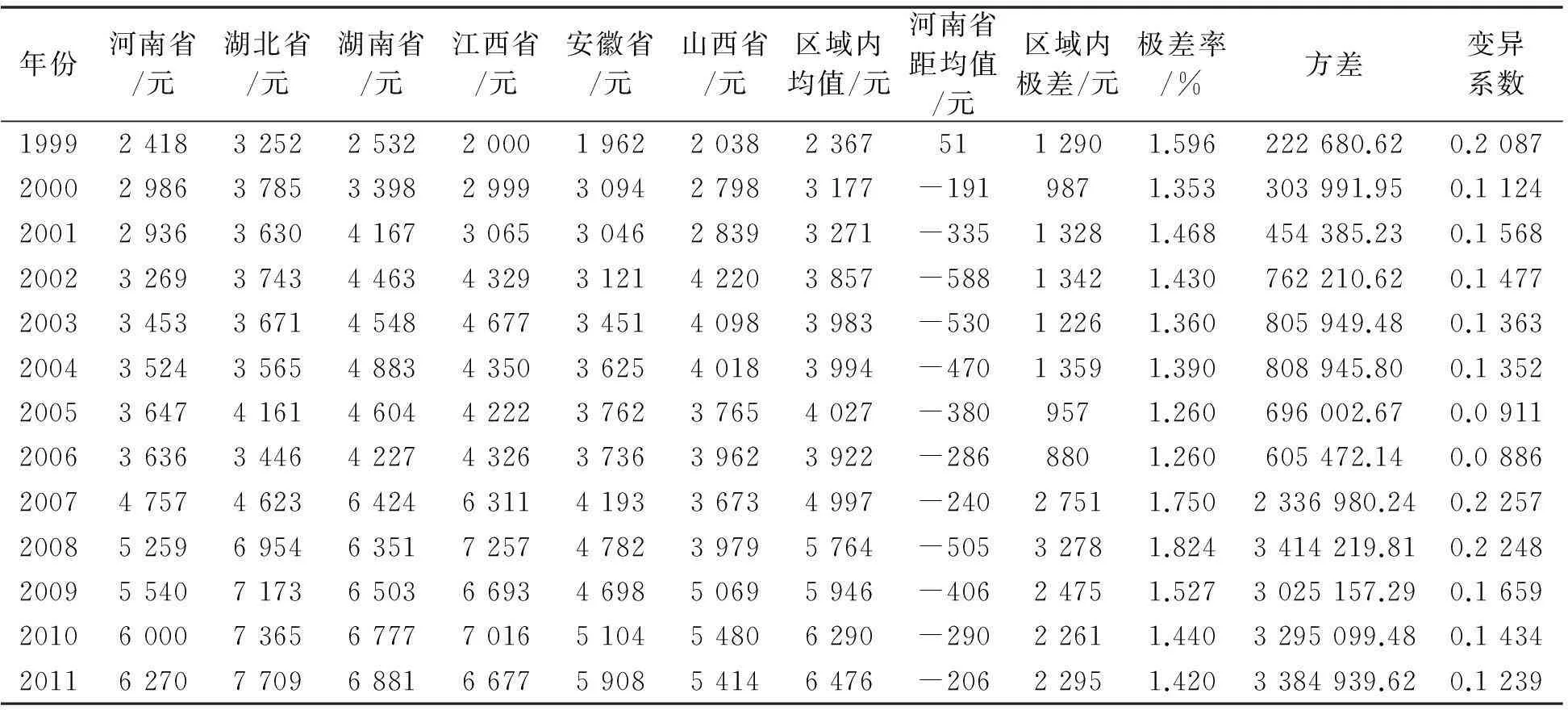

表4 1999—2011年中部6省普通高校生均学杂费情况

注释:①各省普通高校年度生均学杂费=分地区地方普通高校(不含部属院校)当年教育经费收入中的学杂费/当年该省地方普通高校在校大学生数。②区域内均值即中部六省地方普通高校年生均学杂费的平均值。③河南省距均值=河南省生均学杂费-中部六省地方普通高校年生均学杂费的平均值。数据来自各年度《中国教育经费统计年鉴》。

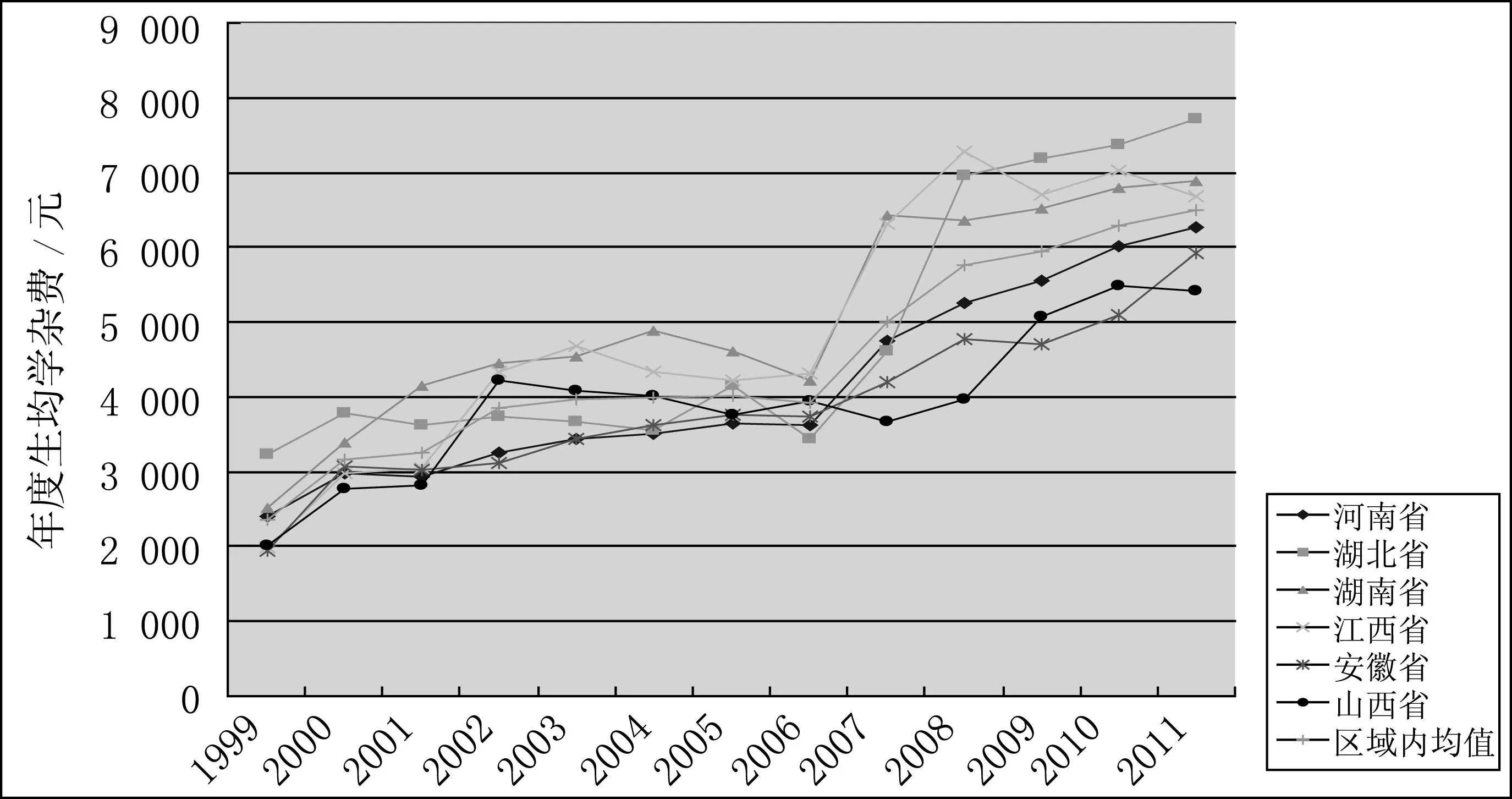

图2 1999—2011年中部6省普通高校年度生均学杂费折线图

(二)分析与比较

由表4、图2分析可知:

第一,自2000年以来,河南省普通高校年度生均学杂费一直低于中部6省年度生均学杂费均值(1999年河南省普通高校年度生均学杂费高于中部6省年度生均学杂费均值51元),幅度在191—588元之间。这是因为自2000年开始,湖北省、湖南省、江西省普通高校年度生均学杂费一直持续高于河南省的生均学杂费。2011年,中部6省中,普通高校生均学杂费最高的省份是湖北省,最低的省份是山西省,河南省普通高校的生均学杂费在中部6省中居第4位(仅仅略高于安徽省和山西省)。

第二,从中部6省普通高校生均学杂费之间的差异看,1999—2011年,各省普通高校生均学杂费的极差由987元增长到2 295元,增长了132%,其中,2008年极差3 278元,达到最大值。同时,中部6省政策的不同导致极差率和变异系数存在波动,说明6省间的相对差距也存在波动。

第三,江西省高等学校学费标准较为特殊,分为12大类,特别是区分了老校区普通本专科学费和新校园区普通高校本专科学费,以及高职生学费可上浮20%,致使其生均学费额度自2000年开始持续高于河南省的生均学杂费。

四、原因分析与政策建议

(一)原因分析

1.政策设定。教育部、国家计委、财政部联合下发的[2000]教电188号文件规定:学费标准应依据高等学校年生均日常运行费用、财政拨款、当地经济发展水平和居民承受能力等情况确定;高等学校生均日常运行费用包括学校教学和管理支出的公务费、业务费、设备购置费、修缮费、在编教职工人员经费、离退休人员经费等正常办公支出;高等学校的学费占其年生均日常运行费用的比例按照25%掌握,未达到25%的可提高到25%;艺术类院校和高职类院校的学费占其年生均日常运行费用的比例可以略高,具体比例由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区经济发展状况和居民承受能力等情况确定。

为了控制和规范高等学校的学费,2001—2006年,教育部、国家计委、财政部三部门几乎年年发文要求普通高等学校的“学费、住宿费标准统一稳定在2000年水平,不得提高”,但从统计数据来看,全国学杂费水平在逐年攀升。2007年5月,国务院发布了高等学校收费“限涨令”,之后的5年各省份相关部门确实也没有再出台新的高等院校学费调整政策。

2.体制变革。从表1、表4可以看出,恰恰是在2007年,全国和中部6省高等学校生均学杂费都出现了一次幅度最大的年度增长,且之后每年都在持续上涨。其主要原因在于高校办学形式的多样化。

在1999—2011年的13年间,全国普通高校在校大学生数由4 085 874人增长到23 085 078人,增长了5.65倍。伴随着普通高校在校大学生数不断增长,各级政府给高等学校拨付发展性经费不足,致使大多数高等学校背上高额的债务及利息负担。与此同时,自2000年以来,全国普通高校中独立学院、合作办学、软件学院和民办院校的办学数量、招生人数不断增加,增加的这部分招生数均属于高收费生源,不断抬升着普通高校整体生均学杂费标准。例如,河南省2006—2014年普通类本科实际招生由175 000人增加到288 273人,本科三批实际招生数由31 000人增加到76 123人,招生比例由17.7%增长到26.4%。河南省在2004年对普通高等院校本科专业生均学费每年上调1 000元,专科专业学费生均每年下调1 000元后,收费标准至今一直保持不变(本科:文史3 400元/生/年,理工科3 700元/生/年,医科4 500元/生/年;专科:文史3 300元/生/年,理工科3 600元/生/年,医科4 300元/生/年,艺术类5 700元/生/年),但生均学杂费在逐年上涨,重要原因之一就在于该省本科三批次招生数量的不断增加、招生比例的不断扩大。

3.学科结构调整。 艺术类高校和专业的招生数量及其在年度招生中所占比例不断增加,不断地抬升着普通高校生均学杂费标准。教育部、国家计委、财政部发布的[2000]教电188号文规定:“艺术类高校和专业、高等职业技术学院和专业的学费占其年生均日常运行费用的比例可以高一些。”艺术类专业收费普遍比一般专业高,有些专业甚至要高出3倍以上。近些年来,许多院校不断地增设艺术类专业,导致艺术类专业在校生占整个高校年度在校生的比例不断增加,生均学杂费“被”变相抬高。

4.自主变通调整。 极少数省份在2007年前后对普通高等学校学费标准进行了调整,甚至包括个别原来生均学杂费比我省高的省份,从而提升了全国普通高校生均学杂费水平。例如,湖北省于2006年把普通本科高校学杂费由生均3 600元/年,统一调整至4 000—4 500元/年;湖南省于2009年、2014年对高校学费作了2次调整。江西省1999年、2000年的收费水平比河南省低,但是在继赣府厅发[2000]49号收费文件之后,又先后发布赣教计[2001]214号、赣教计[2002]146号文件分别对高等院校的二级学院收费、住宿费等作了规定。特别是在2003年发布的赣府厅发[2003]年6号文件规定:“新校园区学校的普通高校本专科学费在原收费标准的基础上上浮50%,高职生学费为5 000元/人/年(可上浮20%)”。这些文件中的相关规定都直接带动了江西省高校生均学费标准的大幅上升。

(二)政策建议

在生均预算内教育经费确定的前提下,学费标准直接影响着高校生均教育经费的收入以及高等教育的质量、效率和公平,关系到高等教育协调健康持续发展。因此,国家需要统筹规划,建立科学政策措施和制度安排。

1.构建学费标准随年生均日常运行费用变动的动态调整机制。 如上所述,我国收费政策规定,高等学校的学费占年生均日常运行费用的比例按照25%掌握。这一规定符合国际通用成本分担与补偿理论所提出的20%—30%的标准。但由于高等学校的年生均日常运行费用会伴随着物价上涨、工资水平和学校软硬件条件更新等而不断变化,所以我国高校收费政策最为紧要的是,在科学核定各地高等学校年生均日常运行费用的基础上,建立起高等学校学费伴随年生均日常运行费用变动的动态调整机制。

2.建立高等学校学费与城乡居民收入同步增长机制。 高等学校学费标准应考虑当地经济发展水平和居民承受能力是我国的既定政策。自1999年以来的10多年间,我国城乡居民户均家庭收入持续增长,居民支付高等教育学费的能力不断提高。目前我国高等学校学费一旦确定若干年不得调整的规定,既不符合国际惯例,也不符合我国既定的政策精神。因此,在高等学校的学费占年生均日常运行费用25%比例的总体框架下,国家应建立高等学校学费与城乡居民收入同步增长的动态调整机制。

3. 赋予省级地方政府一定的自主权。 由于我国各省高等教育规模与结构、经济发展水平、政府财政支持能力、城乡居民承受能力有较大差距,根据事权与财权相统一的原则,国家可以通过制定宏观的学费标准政策和法定程序,赋予省、自治区、直辖市人民政府一定的制定和调整学费标准的自主权。由省、自治区、直辖市教育部门根据本地区经济发展状况和居民承受能力等情况提出方案,同级价格主管部门会同财政部门进行审核,三部门共同报省、自治区、直辖市人民政府批准后执行。

4. 制定落实学生资助政策和措施。 2007年5月以来,国务院及有关部门密集出台了关于国家奖助学金、国家助学贷款、学费补偿、国家助学贷款代偿、学杂费减免、勤工助学等一系列高校学生资助政策和措施,在制度上保障了高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。2015年7月,为了进一步完善国家助学贷款政策,大力帮助家庭经济困难的高校学生完成学业,促进教育公平,国务院决定高校学生在读期间助学贷款利息由财政全额补贴,贷款最长期限由原先的10年、14年统一延长至20年,因病丧失劳动能力、家庭遭遇重大变故等毕业借款学生可申请代偿应还本息,到艰苦边远地区基层单位就业的,代偿资金原则上由所在省级财政承担。国务院还要求各级财政要在年度预算中足额安排国家助学贷款贴息和风险补偿金,帮助贫困学子解决后顾之忧。所有这些,为建立科学的生均学费标准以及动态调整的体制机制,促进高等教育协调健康持续发展和高等教育公平提供了政策选择和制度安排。

致谢:河南科技大学的余沛博士、鲍秋旭硕士在本文资料收集和分析过程中,做了不少工作,特此致谢。

参考文献:

[1]岳昌君.从经费投入看如何促进大学教育机会公平.光明日报,2013-07-24.

[2]钟宇平,陆根书. 中国大学生价格反应行为的基本特征.清华大学教育研究,2003,(2):35-44.

[3]钟宇平,陆根书. 成本回收:中国高等教育财政的另类选择.上海高教研究,1997,(12):2-10.

[4]河南学生资助管理中心.河南学生资助政策简介——高校家庭经济困难学生资助政策体系[EB/OL].(2014-05-02)[2015-08-15].http://www.haedu.net.cn/news/17252014-05-2.

[5]李克强.助学贷款期限延至20年 在读期财政全额贴息[EB/OL].(2015-07-08)[2015-09-25].http://news.sina.com.cn/c/2015-07-08/201432086990.shtml.

【高等教育与区域经济发展专题】

An Empirical Study on the Gap of Average Tuition

between Regional Universities

YAN Quan-zhia,bTIAN Hu-weia,b

(a.ResearchCenterofHigherEducationandRegionalEconomicDevelopment;b.SchoolofManagement,

HenanUniversityofScienceandTechnology,Luoyang471023,China)

Abstract:Average tuition standard has a direct influence on average income of education fund, quality, efficiency and equality of education. This paper makes a quantitative study on differences in yearly average tuition between Henan universities and that of other provinces in Central China, and analyzes different causes in policy setting, institutional reform and structural adjustment. In the end, some policy proposals such as establishing a scientific mechanism for determining tuition standard and the mechanism of dynamically adjusting average tuition standard are proposed.

Key words:higher education; regional universities; tuition

作者简介:严全治(1954— ),男,河南灵宝人,教授,博士,博导,河南省高校人文社科重点研究基地——高等教育与区域经济发展研究中心主任,研究方向为教育经济与管理研究;田虎伟(1969— ),男,河南淅川人,教授,博士,硕士生导师,主要从事高等教育管理与原理研究。

基金项目:河南省2013年度哲学社会科学规划项目(2013BJY027);2013年河南省高等学校哲学社会科学研究优秀学者资助项目(2013-YXXZ-19);2014年度河南省哲学社会科学规划项目(2014BJY038)

收稿日期:2015-09-25

文章编号:1672-3910(2015)06-0005-07

中图分类号:G640

文献标志码:A

DOI:10.15926/j.cnki.hkdsk.2015.06.001