中国“四化”协调发展格局及其影响因素研究——基于农业现代化视角

周 振,孔祥智

(中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

中国“四化”协调发展格局及其影响因素研究

——基于农业现代化视角

周振,孔祥智

(中国人民大学农业与农村发展学院,北京100872)

摘要:促进“四化”协调发展,首先要明确“四化”发展的基本格局。本文通过构建“四化”指标体系,采用几何平均数法与HR评价模型测算出了1998-2013年中国各省市区“四化”综合发展水平与协调发展程度。测算结果显示:第一,我国“四化”发展较快,“四化”关系逐年趋于协调。第二,农业现代化滞后于其他“三化”与地区间“四化”失衡的问题较为突出,其中农业现代化的滞后性已经严重阻碍了“四化”综合水平的提高。基于此,本文从农业现代化的视角出发分析了影响“四化”协调发展的因子。研究结果表明,农业资本深化、农业科技、农业防灾减灾、乡村工业化与农业税改革是促进“四化”协调发展显著且稳健的因素。根据研究结论,我们认为应从加大农业资本投入、强化科技支农、增强农业减灾防灾能力与促进农村工业化为政策切入点,提高农业现代化水平,推动“四化”协调发展。

关键词:农业现代化;工业化;城镇化;信息化;协调发展

一、引言

进入21世纪以来,我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化(以下简称“四化”)快速发展,取得了巨大的成就,有力地推动了全面建设小康社会和现代化建设。2010年党的十七届五中全会明确提出“在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化”,首次提出了“三化协调”的经济社会发展目标。2012 年在党的十八大报告中继而又明确做出了促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化协调发展的战略部署。“四化”协调发展成为了现阶段中国经济社会发展的重要战略与实践目标,也成为了当前学术界讨论的热点话题。如何推进“四化”协调发展成为了众多研究的落脚点。

促进“四化”协调发展,首先必须要明确“四化”发展的基本格局。围绕“四化”协调发展的基本格局,国内学者做了大量的研究,也形成了较为丰富的研究结论。例如,黄祖辉等(2013)[1]的定性研究就指出当前中国城镇化滞后于工业化,农业现代化滞后于工业化和城镇化,并且农业现代化滞后性在进一步加剧;同时,工业化质量不高,而城镇化存在一定程度的高估。徐维祥等(2014)[2]通过构建“四化”协调发展的评价指标体系,并以2010年287个地级及以上城市为研究对象,采用PLS通径模型和空间距离测度模型对我国“新四化”协调发展水平进行测度和评价。研究表明:中国“新四化”发展呈现地区间发展不均衡和地区内发展不协调的双重矛盾;总体上,城镇化落后于工业化,农业现代化发展相对滞后;信息化融合城镇化、工业化、农业现代化程度及其推动作用的地区差异明显。舒季君、徐维祥(2015)[3]基于2000-2012 年287 个地级及以上城市数据,采用相对发展率结合ArcGIS 空间分析刻画了我国的“四化”协调发展水平时空分异特征,研究认为我国的“四化”协调发展水平总体呈上升趋势,但发展速度略有下降,地区间相对发展率的差异和变动引起了“四化”协调发展水平的相应变化。李裕瑞等(2014)[4]的研究也认为“四化”各自发展水平、综合指数、耦合度、协调度均存在明显的空间差异。

还有大量的研究集中分析某几化之间的协调关系。如Eswaran和Kotwal(2002)[5]的研究就认为农业高产出可以加速工业化进程,然而工业生产的滞后将阻碍农业的发展。Bhaduri(2003)[6]也得到了工农相互促进的研究结论。还有的学者指出,随着工业快速增长,农业向工业提供要素的同时,工业化还能提高城镇化水平(Golden和Hilda,1954)[7]。但是,也有的学者指出,城镇化会导致城乡收入差距扩大,加速农地非农化,对农业可持续发展产生负面影响(Ralph等,2004)[8]。国内学者者,如王贝(2011)[9]使用协整方法,分析了工业化、城镇化和农业现代化之间的动态关系,研究认为中国农业现代化与工业化、城镇化呈现出反向变动趋势,三者之间的发展严重不协调。钱丽等(2012)[10]探索了1996-2010年中国省际工业化、城镇化与农业现代化耦合协调度的时空变化差异,研究发现中国“三化”耦合协调度差异不明显,仍处于初级协调状态,而且农业现代化发展滞后是制约“三化”协调发展水平提升的主要因素。

不过,纵观这些研究,笔者认为它们在“四化”协调度的测度上还存在较大的局限性。已有的研究主要采取了如下四种测度方法:一是层次分析法(如舒季君、徐维祥,2015;李裕瑞等,2014)[3-4],二是耦合协调度评价模型(如徐维祥等,2014;钱丽等,2012)[2,10],这两种方法大多需要人为地赋予权重或熵值,得到的测算值过于主观;三是SBM-HR法(曾福生、高鸣,2013)[11],这种方法是用产出技术效率值表征“四化”发展水平,然而技术效率值与“四化”发展水平却是两个不同维度的指标,就如同边际产出与总产出一般,因此这种方法在逻辑上就存在很大缺陷;四是协整检验法(如王贝,2011)[9],协整检验法测算出的仅仅是“四化”之间长期的均衡关系,是种相关关系,还不能代表“四化”的协调度。因此,提出新的科学的“四化”协调度测算方法显得尤为重要。

为此,本研究将在现有文献基础上,重新构建出“四化”发展水平指标体系,给出新的测算方法,分析并探讨当前中国“四化”协调发展的基本格局。更为重要的是,本研究还将进一步地研究影响“四化”协调发展的主要因素。这一点也是目前已有研究关注较少的方面。希冀通过本文的研究提出促进“四化”协调发展的政策建议。

二、中国“四化”指标体系与协调度模型构建

(一)“四化”指标体系构建

“四化”涉及的方面较多,由于现有的“四化”协调发展水平的评价指标体系尚未统一,本文借鉴现有研究成果,构建了如表1所示的“四化”发展水平测算指标体系。在工业化指标选取上,我们选择了工业化率、工业就业率与工业劳动生产率三个指标,这三个指标是目前衡量工业化的常用指标(徐维祥等,2014;舒季君、徐维祥,2015;刘文耀、蔡焘,2014)[2-3,12],其中工业化率反映了地区工业产值占经济比重的情况,工业就业率折射出工业吸纳就业情况,更为重要的是工业劳动生产率体现出了工业生产效率实况。在信息化指标选择中,许多研究以邮电业务量(徐维祥等,2014;周先波、盛华梅,2008;俞立平等,2009;谢康,2012)[2,13-15]、互联网普及率(舒季君、徐维祥,2015;黎雪林等,2003;王瑜炜、秦辉,2014)[3,16-17]表征信息化程度,这两个指标一方面反映了地区信息产业的发展情况,另一方面也能体现出信息化的普及程度。此外本文在这些研究的基础上还加入了信息就业率,表征信息产业的发达程度。在城镇化指标构建中,我们选择了人口城镇化率、非农产业比重两个常用指标(徐维祥等,2014;舒季君、徐维祥,2015;刘文耀、蔡焘,2014;陈明星等,2009;丁志伟等,2013)[2-3,12,18-19],另外还有的研究选择了城镇人口恩格尔系数(舒季君、徐维祥,2015)[3],但是为使研究指标具有一致的方向性,我们选择了城镇居民年人均可支配收入,用于衡量城镇化的质量。农业现代化指标选取中,我们选择了农业劳动生产率(徐维祥等,2014;李裕瑞等,2014)[2,4],用于测量农业生产效率。众所皆知,农业机械化是农业现代化的重要衡量指标,为此许多研究选择了农机总动力表征农业机械化(徐维祥等,2014;刘文耀、蔡焘,2014;郭震,2013)[2, 12, 20]。不过与这些研究不同的是,本文选择主要农作物耕种收综合机械化率代表农业机械化,事实上农机总动力还无法准确地衡量某一个区域真实的农业机械化实况。这是因为随着农机工业的发展,动力大小对农机作业水平能力的决定作用正在弱化,已有越来越多的小动力机械具有着高效能的作业能力;另一方面农机跨区作业是我国农业机械化中的常态,某个地区农机总动力水平低已经不能说明其农业机械化水平低,在农机跨区作业下低农机总动力的区域依然能有高水平的机械化程度。重要的是,使用主要农作物耕种收综合机械化率比农机总动力更为直接、准确地反映出了地区农业机械的作业情况。另外,我们还选择了农村居民年人均纯收入来代表某个区域的农业现代化质量。基于以上指标选择,本文构建了1998-2013年全国31个省市区的面板数据。

(二)“四化”发展水平值测算与“四化”协调度模型构建

依据表1中的指标体系,我们需要首先测算出“四化”发展水平值。许多研究常采用算术平均法或专家咨询法等来确定权数(舒季君、徐维祥,2015;李裕瑞等,2014;秦玫芬,2000)[3-4, 21],但是这种方法人为因素较大。结合已有研究成果,本文提出了一种新的测算方法。下面以工业化为例介绍这种方法。

第一,对指标进行面板标准化处理。在测算中需要将各级指标数据转换成同一数量级别的无量纲数据,由于本文选择的指标均为正指标,为此本研究将使用面板标准化的方法。面板标准化公式如式(1)所示,通过(1)式处理后各变量均实现了无量纲化。无量纲化后的变量取值范围为[0,1],为了保证变量取值都大于0,借鉴周先波、盛华梅(2008)[13]的处理方式,我们对无量纲化的零值做了如下处理:用该指标第二小的数值的十分之一对零值做替换。

表1 “四化”发展水平测算指标体系

注:本研究的数据来源与缺失值处理方法如下:(1)第二产业增加值与GDP数据来自历年《中国统计年鉴》;第二产业从业人员数量指标中,1998-2005,2007-2010年的来自历年《中国统计年鉴》,2006年的为2005年与2007年的平均值,2011-2013年的数值为估算值,使用2009-2010年的年平均增长率乘以2010年的数值推算出2011年的,进一步用这个年平均增长率乘以2011年数据推算出2012年的,再以这个年平均增长率乘以2012年数据推算出2013年的;总从业人员数量指标中1998-2005,2007-2010年的来自历年《中国统计年鉴》,2006年的为2005年与2007年的平均值,2011-2013年各省市区的数据根据这三年全国从业人员总数乘以2010年各地区总从业人员数量占全国的比重而来,即假设各地区2011-2013年从业人员数量占全国的比重一致。(2)邮电业务量,其中1998、2001-2013年各省市区数据来自国家统计局,1999-2000年没有分省的数据,但是《中国统计年鉴》统计了全国总数,为此我们根据1998年与2001年各省邮电业务量占全国的比重的均值作为当年各省邮电业务量占全国的比重,以此比重推算出当年各省的邮电业务量;邮电行业从业人员数据为交通运输、仓储及邮电通信业城镇单位就业人员与信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员之和,其中2003-2013年的来自历年《中国统计年鉴》,1998年、2002年《中国统计年鉴》未分别统计各省交通运输、仓储及邮电通信业城镇单位就业人员与信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员数据,但是公布了交通运输仓储和邮电通信业城镇单位就业人员数据,我们以此作为当年邮电业从业人员指标,1999-2001年数据缺失,我们根据1998-2002年的数据计算出这几年的年平均增长率,并用这个年平均增长率乘以1998年的数据推算出1999年的,进一步乘以1999年的得到2000年,再者得到2001年的;互联网使用人数、总人口数量来自历年《中国统计年鉴》。(3)城镇人口中2005-2013年的数据来源历年《中国统计年鉴》,1998-2004年的城镇人口为总人口减去乡村人口所得,1998-2004年的乡村人口数据来源《新中国农业六十年统计资料》;非农增加值为第二、三产业增加值之和,数据来源历年《中国统计年鉴》;城镇居民年可支配收入数据来自历年《中国统计年鉴》。(4)第一产业增加值来源历年《中国统计年鉴》;农林牧副渔从业人员数据中,1998-2012年的数据来自国家统计局官网,2013年的数据采用估算的方法,根据2010-2012年年平均增长率乘以2012年的数据推算出2013年的数据;主要农作物耕种收综合机械化率数据由国家农业部在统计测算,它的测算方法是由机耕水平、机播水平与机收水平分别按照0.4、0.3、0.3的权重加权平均,机耕水平、机播水平与机收水平数据中1998-2004年的来自《全国农业机械化统计资料汇编1949-2004》,2004-2012年的来自历年《全国农业机械化统计年报》,2013年的数据《全国农业机械化统计年报》尚未统计,该数据来自农业部内部资料;农村居民年人均纯收入来自历年《中国统计年鉴》。

(1)

第二,计算“四化”发展水平值。我们分别用X1、X2、X3代表工业化率、工业就业率与工业劳动生产率,这三个指标的无量纲化变量分别用INFX1、INFX2、INFX3表征。在这里我们摒弃了用算术均值计算工业化水平的方法,而是用几何平均值,如式(2)所示。几何平均值不同于算术平均值,算术平均值基于各变量间相互并列的关系,因而采用了加法原理;但是,事实上较高的工业化率、工业就业率与工业劳动生产率是工业化的必要条件而不是充分条件,某方面的指标如工业就业率较高并不能一定就代表着较高的工业化率,也存在着工业劳动生产率较低的可能性,因而这也就决定了计算工业化时应使用乘法原理而不是加法原理(赵本东、赵宗禹,2011)[22]。举个极端的实例,若工业化率、工业就业率与工业劳动生产率取值为(0.01,0.9,0.9),那么算术平均值的测算结果为0.603,然而几何平均值的测算结果却为0.27,这说明了几何平均值在一定程度上比算术平均值更能体现出工业化各指标间的协调性与工业化的质量,它强调了各变量的协同发展。

(2)

依照这种方法我们不难测算出工业化、信息化、城镇化与农业现代化的水平值,本研究分别用ρ1、ρ2、ρ3、ρ4表征。值得注意的是,本研究测算出的“四化”水平值是个相对概念,它是有时间约束的,判断的是1998-2013年这个时间内的相对水平值。倘若改变测量时间段,测算的结果会随之发生较大的改变。不过,这种分析有利于我们比较“四化”水平值在封闭时间段内的变迁,也能对“四化”间进行横向比较。

(3)

进一步,我们还需要测算出“四化”间的协调度,以此判断出“四化”的协调发展状况。在对“四化”协调度的测量中,许多学者借鉴了物理学中的耦合度概念(李裕瑞等,2014;钱丽等,2012;廖重斌,1999;徐大伟等,2012)[4, 10, 23-24]。但是耦合度计算出来的数值分布区间较窄,缺乏层次性,不利于判断。为此,本研究借鉴薛红霞等(2010)[25]、曾福生、高鸣(2013)[11]的方法,建立评价“四化”协调度的HR模型:

(4)

(5)

(6)

三、中国“四化”基本格局及其协调度的描述分析

(一)中国“四化”基本格局

根据表1中的“四化”指标体系,式(1)与式(2)的测算方法,我们计算出了1998-2013年全国31个省市区的“四化”发展水平值,如表2所示。

从表2中的数据,我们能获得如下几个结论:

第一,1998-2013年间,中国“四化”发展水平逐年持续增长。各地区工业化、信息化、城镇化与农业现代化各项指标均实现了快速增长,“四化”发展水平较1998年发生了重大变化。当前中国“四化”发展水平已然是1998年的数倍乃至数十倍。

第二,“四化”中以农业现代化和信息化指标增长得最为迅速。(1)1998-2013年内,中国各地区农业现代化的平均水平值从0.0494快速增长到了2013年的0.2611,年均增长11.74%,超过了同时期工业化与城镇化的增长速度。值得注意的是,2004年以来农业现代化发展得尤为迅速,其平均水平值在2004-2013年间几乎每年都能以0.02个单位持续增加,同时本时期内的年均增长率更是达到了14.01%,远高于1998-2003年的6.47%。我们认为这与2004年以来中国连续颁布十二个涉农中央“一号文件”,以及同年开启的农业补贴、实施农业税减免等重大惠农强农富农政策密切相关。这些政策的实施极大地推动了我国农业现代化的进程。(2)中国信息化起点较低,2000年以前信息化水平落后于其他“三化”。然而,进入新世纪以来中国信息化得到了突发猛进地发展。经测算,1998-2013年间信息化水平年均增长14.24%,远大于其他“三化”的增长速度。信息化的迅速发展与同时期内中国信息科技的广泛应用与普及有着紧密的联系。

第三,横向比较“四化”各自发展水平,中国城镇化、工业化远高于信息化与农业现代化,农业现代化滞后于其他“三化”的发展。当前“四化”中,城镇化发展水平最高,工业化次之,信息化第三,农业化最低。从数值来看,信息化与农业现代化发展水平不及城镇化的50%,不及工业化的60%。“四化”之间内部差距较大。

为了进一步对中国“四化”基本格局进行分析,本研究参照张光南等(2010)[26]的分法将中国划分成东、中、西三个地区进行比较*具体分法是,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南(11个);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南(8个);西部地区包括重庆、四川、贵州、广西、云南、西藏、陕西、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆(12个)。。图1-图3是东部、中部、西部三个区域“四化”发展水平值,各年份的数值为各省份的算术平均值。经比较,可知:

表2 1998-2013年中国“四化”发展水平描述

注:这里的均值指算术平均值。

图1 东部地区“四化”发展水平值

图2 中部地区“四化”发展水平值

图3 西部地区“四化”发展水平值

(1)中国“四化”发展失衡较为明显。横向比较,东中西部“四化”失衡的表象各有不同。2004年前,东中西部“四化”基本格局较为相似,工业化与城镇化协调发展,信息化与农业现代化发展水平较为一致,然而两组之间的差异却十分明显;不同的是,中西部地区“四化”发展水平的起点严重落后于东部地区。2005年始,东中西部地区“四化”发展格局逐步变化,逐渐形成了地域特征。2005年后,东部地区城镇化快速发展,其他“三化”虽有增长,但是增长速度不及城镇化。及至今日,东部地区“四化”现状表现出了城镇化遥遥领先于其他“三化”,其他“三化”之间相对协调的基本态势。然而,中部地区城镇化与工业化始终保持着高度协调性,两者的发展水平几乎保持着同步增长的态势;中部地区信息化与农业现代化也呈现出了这样同步增长的趋势。不过,中部城镇化与工业化,信息化与农业现代化这两组之间的差距却在逐年扩大。西部地区,城镇化与工业化逐步形成差距,信息化与农业现代化的差距也逐渐拉开,尤其是在2010年前,信息化与城镇化的差距呈现出了逐年扩张的趋势,2011年后这种差距有所缩小。值得注意的是,西部地区不仅表现出了工业化、城镇化、信息化与农业现代化四者之间的不协调性,而且还显现出了城镇化与工业化,信息化与农业现代化两组之间的组间不协调性。

(2)农业现代化发展与工业化、信息化、城镇化不协调。从图1-图3中,我们发现无论是东部、中部还是西部地区,绝大多数年份内农业现代化发展水平都落后于其他“三化”。农业现代化的这种滞后性在西部地区表现得尤为明显。

综合这些分析,不难得出如下结论:第一,1998-2013年中国“四化”发展较快,实现了较大突破;第二,中国“四化”发展失衡较为明显;第三,农业现代化滞后于其他“三化”是“四化”基本格局中的显著特征,这一点与主流的研究结论高度一致。

(二)中国“四化”综合发展水平与协调度

测算出工业化、信息化、城镇化与农业现代化的发展水平值后,运用公式(3)可计算出“四化”的综合发展水平。图4描绘了1998-2013年内各省“四化”综合发展水平的平均值。

从图4中可知:第一,1998-2013年内,中国“四化”综合发展水平逐年递增。测算结果表明,“四化”综合发展水平从1998年的0.0737稳步增长到2013年的0.3561,年均增长11.07%。第二,“四化”综合发展水平的增长率表现出明显的倒“U”型曲线规律,即先增后减。2001-2005年内,增长率逐年增加,于2005年达到最高值;2005年后,综合发展水平的增长率呈现出了波动下降的态势。尤其是近几年来“四化”综合发展水平的增长率已降至16年来的最低点。由此可见,当前中国“四化”发展已显现出了动力不足的迹象。我们认为动力不足的根源在于农业现代化滞后于其他“三化”,图1-图3充分说明了这一点。

在“四化”发展水平值的基础上,运用(7)式可测算出各省份“四化”协调度。图5展示出了代表年份全国各省份“四化”协调度的时空分布图。从图5中,我们获悉:

第一,1998-2013年间,全国各省份“四化”关系逐渐趋于协调。1998年时,全国仅北京、吉林、江苏、海南、广东等地区“四化”较为协调,值得注意的是,当时这种协调还仅仅是低水平的,远不及2005年与2013年的。及至2005年,图5中图中灰黑色面积相比1998年大幅度增加,并且颜色明显加深,这表明全国 “四化”协调发展的范围逐步扩大,并且协调程度与日俱增。2013年时,这种变化表现得尤为突出,如图5右图所示,全国版图中灰黑色面积再度增加,许多地区灰色再次加深。

第二,2013年测算的数据表明,我国“四化”协调度还仅处于“中等”水平。从图5右图中,我们也能发现当前许多地区的“四化”协调度都集中在0.6-0.7之间。理论上协调度的取值范围为0-1.虽然当前各地区“四化”正逐步趋于协调,但是理论上显示这种协调程度还并不高。因此,推进我国“四化”协调发展仍有较长的道路。

第三,中西部是当前我国“四化”协调发展中的薄弱地区。在图5左图中,我们能清晰地发现东部地区“四化”协调度率先领先于中西部地区。中图表明,随着各地区“四化”协调度逐步增强,中西部“四化”协调度仍然明显弱于其他地区。在右图中,我们仍然能清楚地发现云南、贵州、重庆、广西、湖南、安徽、吉林等地的“四化”协调度显著地低于其他地区。我们认为这是因为这些地区的农业现代化严重滞后于其他“三化”,从而导致了“四化”协调度明显弱于其他地区,如图2与图3所示。

不过,值得考虑的是,有些地区虽然“四化”发展协调,但是发展水平却较低。例如,2013年西藏地区“四化”协调度高达0.7068,位于全国前列;但是“四化”综合发展水平却仅有0.2214,位于全国倒数第三。因此,判断“四化”协调发展还应综合考虑“四化”发展水平的质量。为此,本文借鉴曾福生、高鸣(2013)[11]的方法,结合“四化”综合发展水平与协调度,将中国各省份按“四化”协调度分为5类,记为ORD,具体划分标准如表3所示。表4给出了1998-2013年“四化”协调发展类型省份数量的时间变迁情况。

图4 1998-2013年中国“四化”综合发展水平

图5 中国“四化”协调度时空分布

ORD协调发展类型划分标准代表省份(2013年)1不协调HR<0.55,0≤ρ*≤1贵州、云南2协调且无效HR≥0.55,ρ*≤0.2西藏(2012年)3协调且一般有效HR≥0.55,0.2<ρ*≤0.4湖北、湖南、河南、安徽、山西、河北4协调且较有效HR≥0.55,0.4<ρ*≤0.6北京、浙江、江苏、广东5协调且有效HR≥0.55,ρ*>0.6上海、天津

根据我们测算的结果来看,当前各省份“四化”协调发展类型大多处于第3类,即协调且一般有效。其中,经济发达地区如上海、天津、北京、广东等地区则处于第4-5类;欠发达地区主要集中在中部,“四化”协调发展类型处于第3类;落后地区如贵州、云南等地,“四化”发展高度不协调。不过,从历史角度来看,中国“四化”协调发展状况正在逐步改善。2000年前后,大多数省份的“四化”协调发展类型处于第1类,即不协调。随着时间的推移,“四化”协调发展类型逐步向“协调”转变,效率也由“无效”向“有效”过渡。值得一提的是,2006年时全国“四化”协调发展类型发生了重大变化,不协调省份数量大量减少,协调类型位于第3类的省份数量迅速增多;并且这种趋势延续至今,2013年时,仅有2个省份“四化”协调发展类型处于第1-2类。我们认为这可能与2006年起全国范围内取消农业税,加大对农业财政投入等系列惠农政策相关联。

四、农业现代化视角下“四化”协调发展影响因素分析

通过上述分析并结合现有学者的研究结论,我们知道农业现代化滞后是制约中国“四化”协调发展的主要原因。为此,本文将基于农业现代化的视角,分析制约“四化”协调发展的主要因素。希冀通过我们的研究调整现代农业发展方向或改善农业投入,从而提高农业现代化水平,进一步促进“四化”协调发展。

(一)现代农业指标选取

本研究将从三个层面选择现代农业指标,一是生产基本面的,如资本、土地、劳动、化肥等要素的投入;二是农业生产环境,如农业灌溉条件,受灾、成灾情况;三是制度变量,用于分析制度变迁对农业现代化的作用,具体如表4所示。根据表4中的指标本文构建了1998-2013年31个省市区的面板数据。

表4 现代农业因素的指标选取

注:数据来源与缺失值处理方法:(1)农业资本存量依照李谷成等(2014)[27]的方法进行测算,本研究使用数据时间跨度为1998-2013年,资本存量基期选择李谷成等(2014)[27]提供的1995年的数据,由于该文没有提供海南、重庆、西藏1995年的数据,为此使用李谷成等(2014)[27]提供的公式K1995=I1995/(5.42%+gI)进行测算,其中K1995、I1995、gI分别为1995年农业资本存量、农业固定资本形成总额与1995~2013年第一产业增加值的几何平均增长率,不过由于海南1995年农业固定资本形成总额数值相比其他几年发生了突变,为此用1996年的数据进行估算,测算数据来源以及缺失值处理方法与李谷成等(2014)[27]一致,此处不再赘述。(2)农林牧渔从业人员数量来源见表1下注。(3)农业财政支出包括地方与中央两部分,然而由于现有统计年鉴仅有中央财政支农的全国总数,没有分省数据,另一方面地方财政支农占农业财政支出的主要部分,如2013年地方财政农林水事务支出占全部财政农林水事务支出的96.1%,因此本研究以地方财政口径统计计算。其中,2007-2013年的统计指标为“财政农林水事务支出”;2003-2006年的指标为“农业支出、林业支出、农林水利气象等部门事业费”三者之和;1998-2002年的指标为“支援农村生产支出、农业综合开发支出、农林水利气象等部门事业费”三者之和。数据来自历年《中国统计年鉴》。(4)农业技术人员以“公有经济企事业单位农业技术人员”为代理指标,数据来源历年《中国科技统计年鉴》。(5)乡镇企业总产值数据来自历年《中国农业年鉴》。其中,2006年山西省数据缺,用2005与2007年的均值替代;2000年西藏数据缺失,用2001与1999年的替代,西藏1998年数据缺,用1999-2001年年平均增长率进行估算;2009-2012年西藏数据缺失,用同时间青海省的年增长率替代西藏的增长率进行估算;2010-2012年贵州的数据缺失,用同时间广西省的年增长率替代贵州的增长率进行估算;2013年各省份数据均缺失,用2010-2012年三年年平均增长值估算。(6)农产品进出口总额数据主要来自历年《中国农业年鉴》。其中,1998-2000年仅有全国总数,为此本文用2001年各省农产品进出口总额占全国比重乘以1998-2000年的全国总额数进行估算;2013年也仅有全国农产品进出口总额数,数据来自农业部官方网站,用2012年各省农产品进出口总额占全国比重乘以2013年的总额数进行估算。(7)1998-2012农作物成灾面积、受灾面积来自国家统计局官方网站,2013年数据来自2014年《中国农村统计年鉴》,缺失值用前一年与后一年的算术平均值替代。(8)第一产业增加值、地方财政总支出、农作物播种面积、粮食播种面积、农作物有效灌溉面积、农用化肥施用折存量数据来自历年《中国统计年鉴》。

第一,生产基本面中本文选择了资本劳动比、资本土地比、农业财政投资强度、农业技术人员与单位面积化肥施用量五个指标,涵盖了农业生产中资本、土地、劳动力三要素信息。现有的研究业已证实农业资本积累及其深化是当代中国农业增长的重要动力(李谷成等,2014)[27]。因而本文结合已有文献的衡量方式,用资本劳动比和资本土地比表征农业资本深化。不过,与其他文献不同的是,本研究没有选择当年农业固定资本投资作为农业资本的衡量指标,而是使用了农业资本存量。农业资本存量比当年农业固定资本投资更能准确地反映出农业资本的实情,它既包含了当年投资也包含了以往投资积累形成的净资本。此外,本文考虑了农业财政投资强度,它反映了政府对农业的实质性态度,能从投资的层面影响农业在“四化”中的地位,因而能对“四化”协调度产生影响。农业技术人员能在一定层面上反映出地区科技支农的情况,因而能对农业产出形成影响。单位面积化肥施用量则是常用的要素投入指标,也是影响农业产出的重要变量。

第二,农业生产环境指标中本文选择了农业受灾率、农业成灾率与农业有效灌溉率三个变量。其中,农业受灾率反映了各地区农业灾害发生情况,体现了不可控气候因素对农业生产的影响;农业成灾率折射出了各地区面对农业自然灾害的应对能力;农业有效灌溉率反映了各地农业灌溉情况,也是农业生产的关键变量。

第三,制度变量中,本文选择了农业结构调整、农村工业化、农业开放程度与农业税四个指标。农业结构调整,采用粮食作物播种面积占总播种面积表示,主要考虑农业种植结构是否朝比较优势方法发展及其对农业的影响(李谷成等,2014)[27]。农村工业化,以乡镇企业为代表的农村工业化是中国工业化进程中的一大特色,它涉及了劳动力转移、“反哺”等因素,因而也能对农业现代化产生影响,进而影响“四化”协调度。农业开放程度,自“入世”以来,中国农业对外大为开放,引入这个变量用于分析“入世”对农业现代化的影响。农业税,大量的研究都表明农业税改革对中国农业现代化起到了显著的影响(周黎安、陈烨,2005;徐翠萍等,2009)[28-29]。因此,本研究也将考虑农业税改革对“四化”协调发展的作用。

(二)“四化”协调发展影响因素模型估计

在对“四化”协调发展的影响因素分析中,我们以“四化”协调发展类型ORD作为因变量,ORD是取值为1-5的有序序列数。基于因变量与研究样本数据的特征,我们选择随机效应有序probit模型(Random-effectsOrderedProbitRegression)对上述问题进行研究。

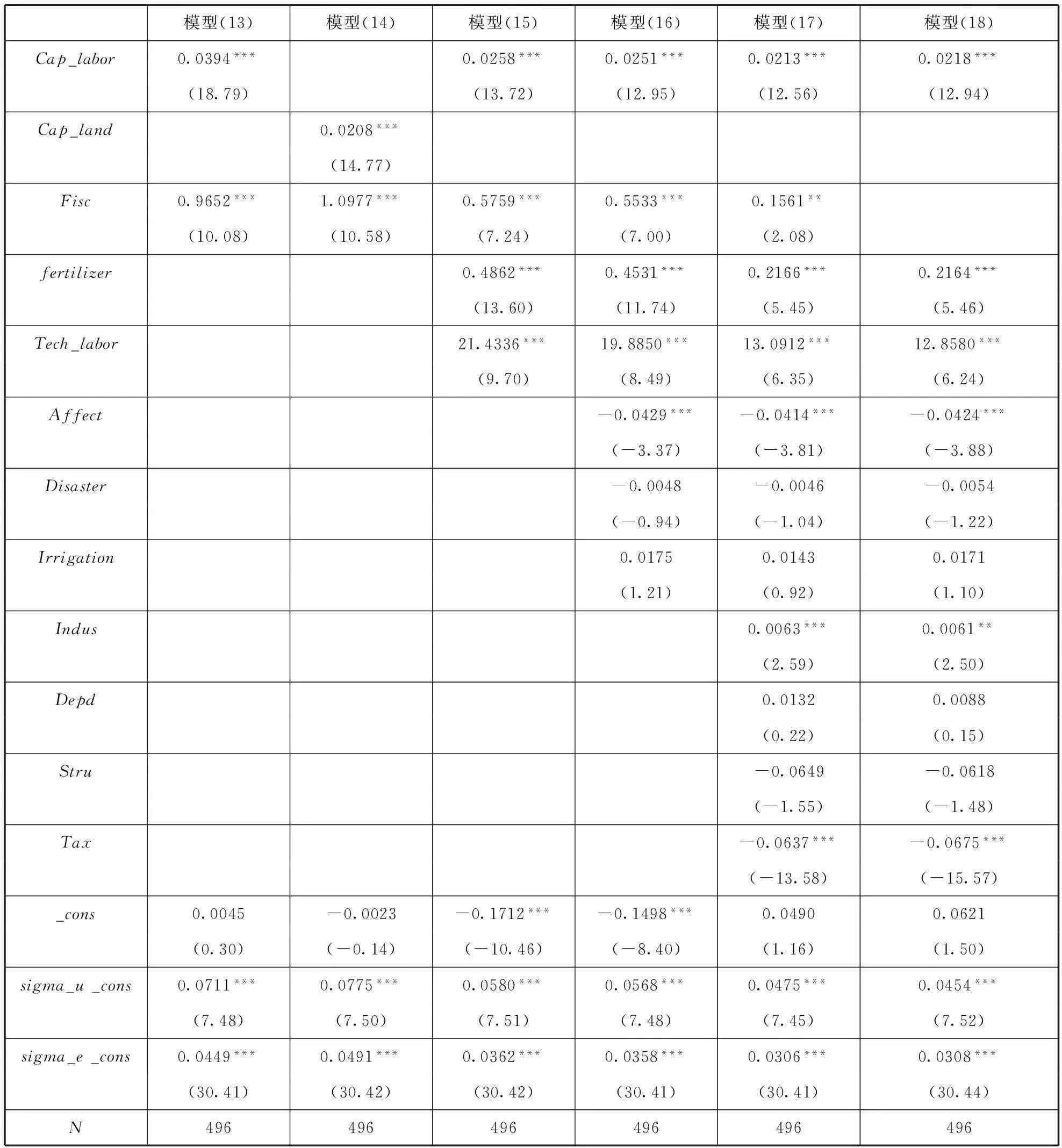

模型估计结果如表5所示,在表5中我们选择了稳健标准误。

模型(1)与模型(2)分析了农业资本存量或投入与“四化”协调发展之间的关系。考虑到资本劳动比与资本土地比之间存在着的高度相关性,在我们的研究中没用将这两个变量同时放入估计模型中。在模型(1)与模型(2)中,Cap_labor、Cap_land与Fisc的估计系数显著为正,并且表现出了较高的显著性水平。随着研究变量的逐步增加,如模型(1)-模型(6)中,我们发现Cap_labor的估计系数始终为正,并且均在1%的水平下显著,这充分说明了Cap_labor对“四化”协调度有着显著地、稳健地正向影响。事实上,Cap_land对“四化”协调度的作用也表现出了这种稳健性,不过囿于篇幅本文未对估计结果进行报告。同样的,Fisc也表现出了这样的稳健性,如模型(1)-模型(4)。虽然在模型(5)中,Fisc的估计系数并不显著,然而这是由于新增变量与Fisc之间高度的相关性造成的。因而在模型(6)中我们剔除了变量Fisc。

模型(3)在模型(1)和模型(2)的基础上增加了化肥投入与农业科技人员两个变量。在模型(3)中,fertilizer与Tech_labor的估计系数显著为正。不过,fertilizer估计系数的稳健性不高,在模型(5)与模型(6)中,估计系数并不显著。然而,Tech_labor估计系数的显著性却非常稳健。这说明了Tech_labor是“四化”协调发展的稳健性因素。

模型(4)增加了农业生产环境变量,从模型(4)-模型(6)的估计结果来看:Affect、Disaster对“四化”协调发展均表现出显著的负向作用,并且估计系数在模型(4)-模型(6)中都表现出了较高的稳健性。Irrigation则对“四化”协调发展的作用并不显著。

表5 “四化”协调发展影响因素的随机效应有序probit模型分析

注:括号外的数值为估计系数,括号内为该系数下的Z值,其中*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。

模型(5)与模型(6)中增加了些许制度变量,从估计结果来看,Stru与Tax是影响“四化”协调发展的因子,并且都对“四化”的协调发展产生了显著的负向影响。

通过对表5的分析,我们不难有如下几个研究结论:第一,农业资本深化是促进“四化”协调发展的显著性因素。研究发现资本劳动比、资本土地比以及农业财政投资强度均对“四化”的协调发展有着显著的促进作用。这充分表明,随着农业资本的深化以及农业财政投入强度的加大,“四化”正朝着协调的方向发展。第二,农业科技人员数量的增多也有利于“四化”的协调发展。农业科技人员数量反映出了各地区对农业的科技投入或科技支撑情况,因而研究结论表明了农业科技投入有助于“四化”的协调发展。第三,农业灾害制约了“四化”的协调发展。其中,农业成灾率对“四化”协调发展有着显著的负面影响,这间接反映出了应对农业自然灾害能力与“四化”协调发展间的关系,即应灾能力越强,越有利于促进“四化”协调发展。第四,粮食作物播种面积占比与“四化”协调之间表现出了显著的负向关系,这说明粮食作物播种面积比重越低的地区,“四化”的发展状况越协调。第五,农业税的取缔显著地促进了“四化”的协调发展。

(三)稳健性检验

在表5中我们得到了影响“四化”协调发展的几个核心因子,并且形成了如上五个研究结论。然而,上述结论是否具有较高的准确性,还需要做出进一步的讨论与检验。为此,本部分将对以上研究结论做深入的稳健性检验。

表5中的模型使用“四化”协调发展类型ORD作为因变量,在本部分中我们将使用新的指标衡量“四化”的协调发展。该指标记为Y,测算方法如(7)式所示。新指标是“四化”综合发展水平与协调度的乘积,它既考虑了“四化”的综合发展水平,又关注了“四化”间的协调度。一般而言,Y值越大,意味着“四化”综合发展水平越高且协调度越好。

(7)

此时,因变量不再是有序的序列数,而是一个连续型变量。为此,我们将采用面板OLS的方法进行估计。一般而言,面板数据常具有异方差、序列相关和截面相关等特征;然而,常用的面板OLS估计很难处理这些问题,最终会使得估计结果出现严重的偏离(Hoechle,2007)[30]。为此,本文在面板OLS模型估计中,将选择估计系数的DriscollandKraay标准误(Driscoll和Kraay,1998)[31]。这种估计方法能处理面板数据常有的异方差、序列相关和截面相关等特征,从而能得到有效、无偏的估计结果。模型估计结果如表6所示。(2)Hausman检验的结果表明,模型(7)-模型(12)应使用地区固定效应。

表6与表7的估计结果近乎一致。最大的不同是,在表7中Indus的估计系数显著为正,而在表7中这种显著性并没有显现出来。表6、表7的估计结果与表5相比,有如下几方面的特点:

第一,表5中估计系数显著的变量如Cap_labor、Cap_land、Fisc、Tech_labor、Affect与Tax,在表6、表7中依旧表现出高度的显著性,并且对“四化”协调发展的作用方向也显现出了较高的一致性。这说明了这些变量是影响“四化”协调发展的稳健性因素,也表明了表5与表6、表7的估计结果的一致性较高。

第二,表5中估计系数显著的变量如Disaster与Stru在表6与表7中的估计结果不显著。这说明这两个变量对“四化”协调发展的作用并不稳健。不过,这两个变量在表5、表6与表7中对因变量的作用方向却是一致的。

第三,与表5相比,表6、表7中新显现出了两个估计系数显著的变量,fertilizer与Indus。事实上,fertilizer在表5中模型(3)-模型(4)的估计系数也非常显著,只是随着研究变量的增多,这种显著性并没有持续下去。可见,fertilizer对“四化”协调发展作用的稳健性并不及其他变量。在表6与表7中,Indus表现出了对“四化”协调发展显著的正向促进作用,这与我们的预期较为一致,表明以乡镇企业为特征的农村工业化的确起到了“以工促农”,带动农民就业,增加农民收入,促进“四化”的协调发展的作用。

表6 “四化”协调发展影响因素稳健性估计(一)

注:(1)括号外的数值为估计系数,括号内为该系数下的t值,其中*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。

进一步,为更好地验证以上变量的有效性与稳健性,我们将选择门限模型对以上显著变量进行再次估计。在回归分析中,我们常常关心系数估计值是否稳定,即如果将整体样本分割成若干个子样本分别进行回归,是否还能得到大致相同的估计系数。门限模型就是基于样本划分的原理,通过给定一个划分标准即“门限值”对样本进行估计(陈强,2014)[32]。这里我们将以ORD作为研究因变量,使用随机效应广义排序概率模型(random-effectsgeneralizedorderedprobitregression)。随机效应广义排序概率模型不仅考虑了估计系数随门限值变化而变动的情况,并且还增加了一个截面个体随机效应项(Boes和Winkelmann,2004、2006)[33-34]。因此,该模型考虑的约束条件较为充分。运用该模型,我们将以上估计出来的显著变量单独地与ORD一一做回归。由于ORD只有5个取值,因而随机效应广义排序概率模型报告出了四个门限值下各变量的估计系数值。模型估计结果显示以上变量的估计系数均非常显著(限于篇幅未报告结果),尤其是在前3个门限值下,各变量均在1%的水平下高度显著,并且估计系数的符号与表5~表7中的保持一致。在第4个门限值下,仅Fisc、Affect与Indus的估计系数不太显著。整体而言,我们认为capital_labor、capital_land、Fisc、fertilizer、Tech_labor、Affect、Indus、Tax是影响“四化”协调发展显著并且稳健的因素。

表7 “四化”协调发展影响因素稳健性估计(二)

注:括号外的数值为估计系数,括号内为该系数下的t值,其中*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。

五、主要结论与政策含义

(一)主要结论

本文通过构建“四化”指标体系,采用几何平均数法与HR评价模型分别测算出了“四化”综合发展水平与协调发展程度,并从农业现代化的视角出发分析了影响“四化”协调发展的因子。通过这些研究,本文得出如下几个重要结论。

第一,当前中国“四化”发展较快,并且“四化”关系也在逐年趋于协调。我们的测算表明,“四化”综合发展水平从1998年的0.0737稳步增长到2013年的0.3561,年均增长达11.07%。各地区“四化”关系逐渐从不协调向协调发展,大多数地区的“四化”关系都处于“协调且一般有效”之中。不过,值得注意的是,理论分析表明我国各地区“四化”协调度还仅处于“中等”水平。

第二,“四化”发展不协调的问题仍然突出,农业现代化的滞后性严重制约了“四化”协调发展。“四化”不协调主要表现为两个方面:一是农业现代化严重滞后于其他“三化”。本文研究表明无论是东部、中部还是西部地区,绝大多数年份内农业现代化发展水平都落后于其他“三化”,并且这种滞后性在我国西部地区表现得尤为明显。更为重要的是,农业现代化的滞后性已经严重影响了“四化”综合水平的提高。近几年来“四化”综合发展水平的增长率已降至16年来的最低点,已明显显现出了动力不足的迹象。二是各地区间“四化”发展失衡。中西部是当前我国“四化”协调发展中的薄弱地区,这些地区的“四化”协调度显著地低于其他地区。其原因也是因为这些地区的农业现代化严重滞后于其他“三化”,从而使得“四化”协调度明显弱于其他地区。

第三,研究表明如下农业现代化因子是影响“四化”协调发展显著且稳健的因素。(1)农业资本深化是促进“四化”协调发展的显著性因素。研究结论显示,随着农业资本的深化、化肥投入增多以及农业财政投入强度的加大,“四化”正朝着协调的方向发展。这表明以资本和化肥为代表的现代要素投入是农业增长的重要源泉(李谷成等,2014)[27]。(2)农业科技人员数量的增多也有利于“四化”的协调发展,这说明农业科技投入有助于“四化”的协调发展。(3)农业自然灾害严重制约了“四化”的协调发展,这间接反映了我国在应对农业自然灾害上的能力还非常欠缺。(4)乡镇企业的发展也是促进 “四化”协调发展的重要因素,这表明农村工业化在“以工促农”,吸纳农民就业,增加农民收入上发挥了积极的作用。(5)农业税的取缔显著地促进了“四化”的协调发展,这折射出了新世纪实施的农村税费改革的重大效果。

(二)政策含义

农业现代化滞后是制约“四化”协调发展的主要原因。从国际经验与我国实际情况来看,推进“四化”协调发展的关键是加快发展农业现代化。结合研究结论,本文有如下政策含义:

第一,政策上加大对农业资本的投入。资本是农业增长、促进农业现代化最为活跃的要素,大量的研究都已表明资本投入有利于促进农业现代化(Timmer,1998;黄金辉,2004;Huang等,2006;Haggblade,2007)[35-38],这一点与本文的研究结论一致。然而,当前中国却仍然处于向农村抽取资金的发展阶段,农业现代化的资金投入严重不足(周振等,2015)[39]。这对“四化”的协调发展产生了较大的负面效果。因此,这就需要:一是大幅度增加财政支农资金投入。进一步提高三农支出在中央财政支出中的比例,增加对农业基础设施建设、农业补贴和公共服务各项政策资金投入,并建立支农资金的稳定增长机制。二是建立普惠型的现代农村金融制度,加快建立商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合,资本充足、功能健全、服务完善、运行安全的农村金融体系,引导更多信贷资金和社会资金投向农村。

第二,大力发挥科技对农业的支撑作用。现代农业的发展需要插上科技的翅膀。发挥科技对农业的支撑作用需要解决农技推广体系建设这“最后一公里”问题。因此,要在政策上鼓励、支持建设以公益性农技推广机构为主导,农业科研教学单位、社会化服务组织等广泛参与的“一主多元”的农技推广体系,充分发挥不同主体在农技推广服务中的作用。强化基层公益性农技推广服务,引导科研教育机构积极开展农技服务,培育和支持新型农业社会化服务组织,振兴发展农业教育,加快培养农业科技人才,大力培训农村实用人才等。

第三,建立多重应对农业自然灾害的处理机制。当前中国农业靠天吃饭的局面还没有根本改变,农业应对自然灾害的能力还很脆弱。提升农业应对自然灾害的能力,必须大力加强以农田水利为重点的农业基础设施建设,从根本上增强农业抗御自然灾害的能力。这就需要切实加强与完善小型农田水利建设,加快推进节水灌溉农业。此外,还应逐步建立健全农业保险制度,充分发挥农业保险在稳定生产、防范和化解农业生产风险、促进农业和农村经济发展的功能。

第四,扶持乡镇企业,积极促进一二三产业融合。乡镇企业因其地理位置的特殊性,在工业反哺农业,“以城带乡”上发挥着重要作用。扶持乡镇企业的发展成为了促进农业现代化的一个重要着力点。这就需要在政策上给予乡镇税收减免、财政奖励、信贷扶持等优惠政策。在扶持乡镇企业发展之际,注重推动农村一二三产业融合。立足市场需求导向,以用地、财政、税收、金融等扶持政策为抓手,推动农村特色种养业、农产品加工业、农村服务业的发展。

本文的研究还存在不足之处:一是构建的 “四化”指标体系还并不完善。如工业化体系中,选取的指标主要是工业产出变量,忽略了节能、治污能力等能反映绿色工业化的指标。事实上,绿色工业化是当前工业化的重要内容。不过,由于数据可获得性的问题,本文未能全面考虑。二是本文仅从农业现代化的视角考虑了影响“四化”协调发展的因素,而未从工业化、信息化和城镇化的角度选择相关因素。在今后的研究中我们将会对这些问题进行探讨。

参考文献:

[1]黄祖辉,邵峰,朋文欢.推进工业化、城镇化和农业现代化协调发展[J].中国农村经济,2013(1):8-14.

[2]徐维祥,舒季君,唐根年.中国工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展测度[J].经济地理,2014,34( 09):1-6.

[3]季君,徐维祥.中国“四化”同步发展时空分异及其影响因素研究[J].经济问题探索,2015(3):50-57.

[4]李裕瑞,王婧,刘彦随,等.中国“四化”协调发展的区域格局及其影响因素[J].地理学报,2014(2):199-212.

[5]ESWARAN M,KOTWAL A.The role of the service sector in the process of industrialization [J].General Information,2002,68(2):401-420.

[6]BHADURI A.Effective demand and the terms of trade in a dual economy:a Kaldorian perspective [J].Cambridge Journal of Economics,2003,27 ( 4):583-595.

[7]GOLDEN K D,HILDA H.Urbanization and the development of pre-industrial areas [J].Economic Development & Cultural Change,1954,3(1):6.

[8]RALPH J A,JEFFREY D A ,MARK L B.Urbanization on the US landscape:Looking ahead in the 21st century [J].Landscape & Urban Planning,2003,69:219-234.

[9]王贝.中国工业化、城镇化和农业现代化关系实证研究[J].城市问题,2011(9):21-25.

[10]钱丽,陈忠卫,肖仁桥.中国区域工业化、城镇化与农业现代化耦合协调度及其影响因素研究[J].经济问题探索,2012(11):10-17.

[11]曾福生,高鸣.中国农业现代化、工业化和城镇化协调发展及其影响因素分析——基于现代农业视角[J].中国农村经济,2013(1):24-39.

[12]刘文耀,蔡焘.“四化同步”的本质特征和指标构建[J].改革,2014(8):65-71

[13]周先波,盛华梅.信息化产出弹性的非参数估计分析[J].数量经济技术经济研究,2008(10):130-141.

[14]俞立平,潘云涛,武夷山.工业化与信息化互动关系的实证研究[J].中国软科学,2009(1):34-40.

[15]谢康.中国工业化与信息化融合质量:理论与实证[J].经济研究,2012(1):4-16.

[16]黎雪林,吕永成.我国各地区信息化水平的综合评价与分析[J].统计与预测,2003(5):8-10.

[17]王瑜炜,秦辉.中国信息化与新型工业化耦合格局及其变化机制分析[J].经济地理,2014(2):93-100.

[18]陈明星,陆大道,张华.中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J].地理学报,2009(4):387-398.

[19]丁志伟,张改素,王发曾.中原经济区“三化”协调的内在机理与定量分析[J].地理科学,2013(4):402-409.

[20]郭震.工业化、城市化、农业现代化发展的区域差异研究——基于中国1978-2009 年省级面板数据的实证[J].河南社会科学,2013(2):44-46.

[21]秦玫芬.信息化水平测算方法的改进及实例研究[J].情报理论与实践,2000(5):325-327.

[22]赵本东,赵宗禹.乘法[M].美国学术出版公司,2011:121.

[23]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999(2):171-177.

[24]徐大伟,段姗姗,刘春燕.“三化”同步发展的内在机制与互动关系研究:基于协同学和机制设计理论[J].农业经济问题,2012(2):8-13.

[25]薛红霞,刘菊鲜,罗伟玲.广州市城乡发展协调度研究[J].中国土地科学,2010(8):39-45.

[26]张光南,李小瑛,陈广汉.中国基础设施的就业、产出和投资效应——基于1998-2006年省际工业企业面板数据研究[J].管理世界,2010(4):5-13.

[27]李谷成,范丽霞,冯中朝.资本积累、制度变迁与农业增长——对1978-2011年中国农业增长与资本存量的实证估计[J].管理世界,2014(5):67-79.

[28]周黎安,陈烨.中国农村税费改革的政策效果:基于双重差分模型的估计[J].经济研究,2005 (8):44-53.

[29]徐翠萍,史清华,Wang H.税费改革对农户收入增长的影响:实证与解释——以长三角15村跟踪观察农户为例[J].中国农村经济,2009(2):22-33.

[30]HOECHLE D.Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence [J].Stata Journal,2007,7(3):281-312.

[31]DRISCOLL J C,KRAAY A C.Consistent covariance matrix estimation with partially dependent panel data [J].Review of Economics & Statistics,1998,80(4):549-560.

[32]陈强.高级计量经济学及stata应用[J].第2版.北京:高等教育出版社,2014:505-506.

[33]BOES S,WINKELMANN R.Income and happiness:New results from generalized threshold and sequential models [R].IZA:Working Paper 1175,2004.

[34]BOES S,WINKELMANN R.The effect of income on positive and negative subjective well-being [R].working paper,2006.

[35]TIMMER C P.The agricultural transformation [M].// SCHULTZ T P,STRAUSS J.Handbook of development economics,Part II.Amsterdam:North Holland,1998:276-331.

[36]黄金辉.中国农业现代化的瓶颈:投资不足[J].四川大学学报:哲学社会科学版,2004(3):5-9.

[37]HUANG J K,ROZELLE S,WANG H L.Fostering or stripping rural China:Modernizing agriculture and rural to urban capital flows [J].Developing Economies,2006,44(1):1-26.

[38]HAGGBLADE S.Returns to investment in agriculture [R].East Lansing:Michigan State University,2007.

[39]周振,伍振军,孔祥智.中国农村资金净流出的机理、规模与趋势:1978-2012[J].管理世界,2015(1):63-74.

(本文责编:辛城)

Pattern and Influencing Factors of Coordinated Implementation of

“Four Tasks” in China:Perspective of Agricultural Modernization

ZHOU Zhen,KONG Xiang-zhi

(School of Agricultural Economics and Rural Development,RUC,Beijing 100872,China)

Abstract:Making clear the pattern of four modernizations is the first step to promote coordination development of the four modernizations.Through constructing four modernizations index system,this paper calculates the comprehensive level and coordination development degree of four modernizations from 1998 to2013 in Chinese provinces using geometric mean method and HR evaluation model.The paper finds that,firstly four modernizations make great progress and tends to coordinating year by year.Secondly,the problems of lagging agricultural modernization and imbalance of four modernizations between regions are serious.The big concern is that lagging agricultural modernization has seriously hindered the improvement of the comprehensive level of four modernizations.So that this paper analyses the influencing factors of coordination development degree of four modernizations in the perspective of agricultural modernization.The results show that the agricultural capital deepening,agricultural science and technology,agricultural disaster prevention,rural industrialization and agricultural tax reforming are significant and steady factors which can promote four modernizations coordinating.So Chinese government should increase agricultural capital input,strengthen agriculture science and technology,enhance the ability of disaster prevention and reduction in agriculture and promoting rural industrialization.In these ways,China can improve the level of agricultural modernization and promote thefour modernizations more synchronizing.

Key words:agricultural modernization;industrialization;urbanization;information;coordination development

中图分类号:F301.2

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2015)10-0009-18

作者简介:周振(1988-),男,湖北仙桃人,中国人民大学农业与农村发展学院博士研究生,研究方向:农业政策分析、农村合作经济。

基金项目:中国人民大学2014年度拔尖创新人才培育资助计划成果;国家社会科学基金重点项目“农业现代化体制机制创新与工业化、信息化、城镇化同步发展研究”(13AZD003);教育部人文社会科学研究一般项目“土地承包经营权流转与规模经营问题研究”(10YJC790211)的阶段性研究成果。

收稿日期:2015-05-21修回日期:2015-07-22