农民合作社在村庄选举中的影响效力研究——基于甘肃省15个村庄的调查

韩国明张恒铭

[摘要]农民合作社作为新兴的农村组织,除了在经济领域对推进农业产业化和提高农民收入发挥了重要作用,同时也对乡村政治格局产生了巨大影响。目前,我国各地正在分批进行村委会换届选举,基于甘肃省15个村庄村委会选举的调研数据,采用模糊综合评价模型,结合层次分析法,测度农民合作社在村委会选举中的影响效力,利用对比差距法与其他群体进行比较分析。研究发现,农民合作社对村委会选举的影响效力高于宗族势力,而“农民合作社+宗族”群体的加成效应使其影响效力更强,农民合作社已经成为影响村庄选举和乡村治理的重要新兴力量。

[关键词]农民合作社; 村委会选举; 影响效力; 模糊综合评价模型

[收稿日期]2014-06-07

[基金项目]国家社会科学

[作者简介]韩国明,兰州大学管理学院公共管理研究所教授,硕士生导师,邮编:730000;

张恒铭,兰州大学管理学院硕士研究生。

农民合作社是我国现阶段大力推行的改善农业生产和经营状况的重要模式,是一种以提高农民收益为主要宗旨的经济合作组织。农民合作社在经历了艰难的起步阶段之后,如今已经具备了一定的规模,根据农业部公布的信息,到2013年12月底,全国依法登记注册的农民合作社达98.24万家,同比增长42.6%,实际入社农户7412万户,约占农户总数的28.5%[1]。另一方面,在世界各国的农民合作中,乡村社区内部的合作都是主流[2-3],因而小农的合作行为天然具有社区性[4],即多数农民合作社都产生于村庄内部。理论上讲,任何经济组织壮大后,都会成为政治上的利益集团,通过政治参与寻求有利于本集团发展的政策环境和法律环境[5]。在农村社会整体“原子化”的状态下,农民合作社“异军突起”,近三分之一的农民,通过合作社这个相对正式的组织形式搭起在社会生活中联系的桥梁,并且凭借合作社的组织资源参与村委会选举,一定程度上改变了以往农民以个人身份参与选举的格局,对村民参与选举的过程和结果产生了巨大的影响。

村委会选举是村民自治的一项核心内容[6]。曾经均质同构的农村社会在市场经济的催化下出现了明显的异质化,而异质性程度的不断深化使得农民在面对村庄集体问题时出现了派别的分化。虽然一个行政村人口只有几百至数千,但村委会选举却也是宗族、合作社、乡镇党政组织甚至黑恶势力复杂博弈的过程。我国许多学者普遍认同村委会选举过程中存在着不同派别之间的竞争,这些派系既可以出自血缘、业缘、地缘等传统因素,也可以出自利益、文化背景等因素[7]。孙琼欢在“成本—收益”分析框架下,提出派系竞争是乡村精英人士在经济理性驱使下参与竞争的一种路径选择,通过集团防范机制和成本疏散机制的构建,依托派系参与农村基层选举,付费较低,但收益颇高[8]。卢福营认为,派系竞争作为嵌入当下乡村治理的一种隐秘机制和变量因素,不仅影响村庄公共权力的配置,导致村级民主选举的异变,并由此建构了独特的制衡机制[9]。吴思红阐述了村庄派系的缘起和演变过程,发现农村的现代利益派系是以利益纽带为主导、以传统文化纽带为辅导所构成的多元性质重叠体,并与其他性质的派系共同构架村庄派系新格局[10]。

目前,我国农村的派系主要有两类,一类是以宗族为代表的传统型非正式组织,一类是以农民合作社为代表的新型正式组织。我国学者对两者的研究集中于宗族势力在农村地区的衰落以及农民合作社的兴起。在宗族势力逐渐式微、农民合作社逐渐兴起的当今农村,农民合作社对乡村治理和村委会选举的深刻影响正在显现。贡太雷认为,在宗族势力强大的背景下,传统的士绅治理可能有效,而在传统治理因素消退甚至消失的情况下,传统的农村士绅治理模式失序并失效[11]。董进才认为,专业合作组织作为一个新兴的农村合作组织在带动农民增产、增收方面有着非常重要的意义,经济作用的增强凝聚了人心,提高了农民的团结意识,为它们向政治组织发展奠定了坚实的经济基础和群众基础[5]。任大鹏研究了合作社的聚合力和离散力的成因,并证明合作社成立初期的聚合力量大于离散力量,而且合作社内外聚合因素得到不断加强,同时,合作社内部形成比较稳定的结构[12]。

虽然我国学者已经察觉到农民合作社凭借自身的组织资源,具备了政治参与条件,并在实际中参与了乡村政治,然而针对农民合作社在村委会选举的影响效力的研究却不多见。文章利用对甘肃省15个村庄的调研数据,选用模糊层次综合评价模型,即采用层次分析法对评价指标体系进行赋权,并运用模糊综合评价模型对农民合作社及其他农村势力群体在村委会选举中的影响效力进行了比较分析,从定量视角研究农民合作社对村委会选举这一重要政治事件的影响程度。

一、农民合作社在村庄选举中影响效力评价指标体系的构建

(一)评价指标体系设计的思路

就研究现状而言,农民合作社对村庄选举的影响效力是一个探索性评价问题,国内尚无样本数据以供分析和提炼农民合作社具体通过哪些要素影响着村庄政治格局。已有的少量研究主要从社员的政治认知、政治态度、政治参与动机、政治参与意愿等方面对农民合作社的政治参与状况进行调查。为了解决这个难题,在定性与定量相结合、可操作性与可比性相结合、独立性与层次性相结合、创新与借鉴相结合的甄别原则的指导下,将选取一些具有可靠信息承载量的关键指标。

首先构建准则层指标。基于组织行为学和社会关系网络理论,通过活跃度、协调性和联结度三个维度来反映农民合作社对村委会选举的影响效力。组织行为学是以“心理—行为”为导向的探究组织中人的行为形成规律的一门科学,主要研究个性特征、知觉、价值观和态度以及能力对个体行为的影响,并从沟通模式、群体间关系和冲突水平等方面构建个体和群体的行为模式[13]。在组织行为学的理论基础上,设计了活跃度和协调度两个维度以考察一个村民在选举中的心理状态和行动效果。社会关系网络是组织成员之间的互动模式和非正式网络,组织成员通过社会网络获得有效信息和社会资源,村委会选举是一个多种社会关系网络交织在一起相互作用的复杂过程,而位于关键节点的村民拥有更强的实力去影响村委会选举,由此设计联结度来衡量一个村民在社会关系网络所处的位置。

活跃度主要考察村民参与村委会选举的积极性和能动性,又分为行为活跃度和认知活跃度。村委会选举是选民基于群体心理认同的行为过程,是心理活动外在化的结果,首先要测评相关群体在村委会选举中的行为活跃度,这是反映选民参与选举状况的直接因素;而选民的心理活动是其参与选举行为的基础,受村情舆论和乡村潜规则等选举环境的影响,选民的内心活动表现出显性的随群心理和隐性的利己心理,同时兼具人情社会附庸下的复杂性,所以认知活跃度是行为活跃度内在化的考量,是影响选民选举行为的间接但又十分重要的因素。协调性则是反映农民合作社成员之间协同行动能力的关键指标,也分为行为协调性和认知协调性,群体行为活跃并且协调性高,即一个群体内部成员达到组织行为上的一致同步,才能在村委会选举中左右选举的结果;认知活跃度也需要认知的协调,这种协调不一定是指思想上的非理性同化,而往往是基于理性的差异化的协调,即一个群体内部成员的思想活动具有结构上的互补性,从而形成和谐统一的认知和行为。联结度是一个基础指标,反映了一个村民在农村经济社会网络中所处的地位,这是活跃度和协调性得以有效发挥的社会基础和有效解释。当然,这些指标也适用于其他参与村委会选举的群体,例如宗族、非合作社成员等。

在三级指标的设计与选择方面,通过查阅国内外相关文献、咨询相关专家、开展调研访谈,总结农民合作社影响村庄选举的共性要素,反映活跃度和协调性的评价指标主要涉及村民在日常生活中对村委会选举表现出的态度、兴趣、了解程度、关注程度、互动效果等方面,而联结度指标主要涉及选民在农村社会经济中的地位。在此基础上,提炼出有效的因素构成指标层。最后,整合层级结构,探索性构建符合国内农村现实的农民合作社在村委会选举中影响效力的评价指标体系,并借助层次分析法确定各层指标的权重。

(二)评价指标体系的构成与分析

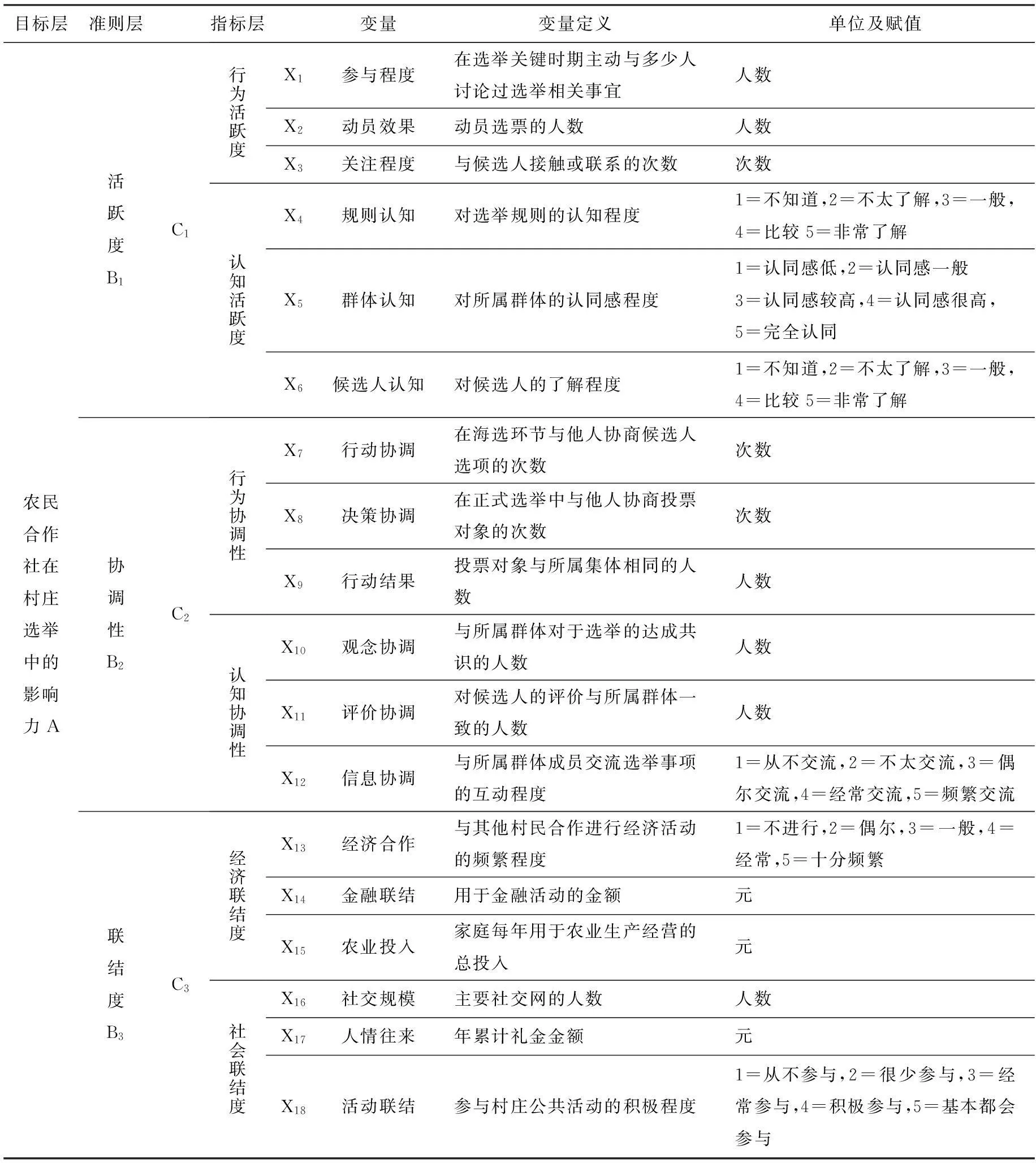

如表1所示,该评价指标体系由目标层(A)、准则层(B)、指标层(C)构成。立足农民合作社对村庄选举的现实影响,行为活跃度和认知活跃度分别反映客观层面和主观层面的活跃度,行为活跃度包含参与程度、动员效果、关注程度三个指标,认知活跃度包含规则认知、群体认知*之所以采取群体认知的表述方式,是为与后文保持一致,因为在村委会选举中明显存在农民合作社和宗族两个势力,而且两者互有交集,对群体的认知即指不同集团成员对所属群体的认同感、依赖感。、候选人认知三个指标;行为协调性和认知协调性分别反映客观层面和主观层面的协调性,行为协调性包含行动协调、决策协调、行动结果三个指标,认知协调性包含信息协调、评价协调、观念协调三个指标;联结度包括经济联结度和社会联结度,经济联结度包含经济合作、金融联结、农业投入三个指标,社会联结度包含社交规模、人情往来、活动联结三个指标。

表1 农民合作社在村庄中的影响效力评价指标体系

二、农民合作社在村庄选举中影响效力评价模型的选定

针对包含多项指标的综合性系统的定量化评价方法总体上可划分为基于统计分析的方法、基于计算机模拟仿真的方法、基于数理理论的方法。统计分析的方法通过求解统计样本数据指标的均值、方差、协方差等变量来反映指标的潜在规律,得出大样本数据下测度对象的综合认识,典型方法包括主成分分析法、因子分析法和层次分析法。基于计算机模拟仿真的方法利用计算机系统仿真和模拟技术得出系统评价结果,常见的方法有人工神经网络方法、蒙特卡洛综合评价法等。基于数理理论的方法利用数学理论和信息方法对评价系统进行定量描述和计算,应用较广泛的方法有模糊综合评价法、数据包络分析法、灰色关联度评价法[14]。

农民合作社在村庄选举中的影响效力是一个边界比较模糊的评价对象,受到多种层次复杂且界定不太清晰的因素的影响,评价对象的模糊性和影响因素的非确定性决定了采用例如主成分分析法、数据包络评价模型、人工神经网络方法等方法进行测度会存在一定的缺陷,数据包络评价模型适用于具有明确输入与输出要素的决策单元,主成分分析法和人工神经网络方法要求评价指标具有代表性和可操作性,由于现阶段国内对农民合作社影响村庄选举的研究相对缺乏,很难通过专家评价法、问卷调查法或从典型样本数据中分析得出关键的评价要素。考虑到评价方法的科学性和实用性,文章选用模糊综合层次评价模型,将层次分析法(AHP)与模糊综合评价模型(FCE)有机结合,利用层次分析法对各评价指标进行赋权,在此基础上,运用模糊综合评价模型农民合作社在村庄选举中的影响效力进行整体性评价,模糊综合层次评价模型可以做到定性和定量相结合,充分扩大信息量,评价结果科学有效。

(一)指标赋权的层次分析法

层次分析法是美国运筹学家萨蒂(T. L. Saaty)教授于1973年提出的一种适用于有序系统的多目标评价分析方法,通过综合测度决策者的判断和比较,能够有效地分析目标准则体系层次间的非序列关系,从而对每个指标进行赋权。该方法在文章中的操作流程如下:

(1)针对评价问题,分析各因素的相互隶属关系,构建层次结构的指标体系;

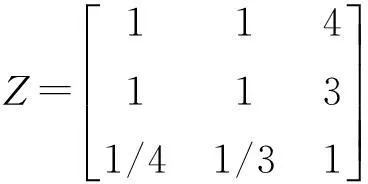

(2)依据主客观分析法,对同一层次的各因素对于上一层次中某一准则的相对重要性进行两两比较,建立判断矩阵Z=(kij)n×n,指标比较的基本准则详见《管理决策分析》[15]200;

(3)通过判断矩阵运算得出比较因素对上一层该准则的相对权重,并进行一致性检验,一致性比率(C·R·)的计算方法详见《管理决策分析》[15]203,若0≤C·R·≤0.1,判断矩阵的一致性是可以接受的,否则说明评价者的前后判断不一致,需要在进行AHP分析前重新对系统层次进行调整。

(二)影响效力测度的模糊综合评价模型

模糊综合评价模型是一种基于模糊数学的综合评价方法,以美国控制论专家查德教授(L.A.Zadeh)提出的模糊集合理论为基础,应用模糊关系合成原理,通过求解多个指标对被评价对象的隶属等级状况,将一些边界不清、不易定量的因素定量化,对受到多种因素制约的问题进行综合测度,使得评价标准、影响因素的模糊性得以体现。该模型由于实现定性与定量结合并解决判断的模糊性而被广泛应用于决策分析和综合评价领域。农民合作社在村庄选举中影响效力的评价是一项复杂的系统工程,由于评价对象的层次性、评价标准中存在的模糊性以及评价因素的复杂性或不确定性、定性指标难以定量化等问题,使得难以用绝对的“影响或不影响”来描述客观现实。因此,模糊综合评价法对于影响效力评价这种不确定性问题,是一个理想的测评工具。该模型在文章中的操作步骤如下:

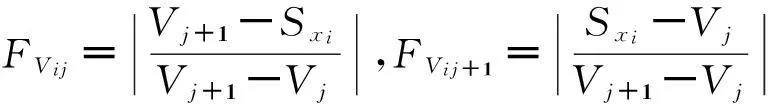

(1)对指标数据进行无量纲处理,将原始数据换算成一个百分比形式的指标评分。换算公式如下所示:

①指标数值越大越优型:

(1)

②指标数值越小越优型:

(2)

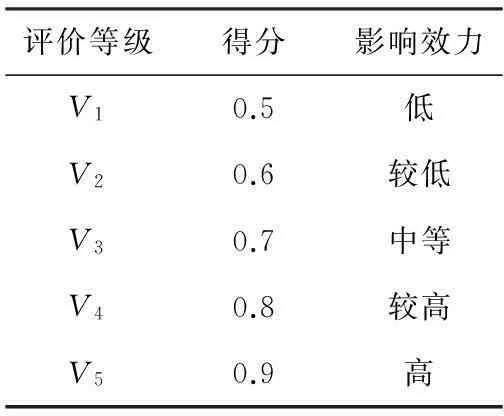

(2)确定指标集和评语集。文章的评价对象为农民合作社在村庄选举中的影响效力,指标集为U={x1,x2,x3,…,x18},按照影响效力高低,评语集V={V1,V2,V3,V4,V5}={低,较低,中等,较高,高},各评价等级描述如表2所示,各相邻等级之间并不存在绝对分割,是为了得到相对合理的等级隶属度而设定。随着分值的增加,表明农民合作社在村庄选举中的影响效力处于由低到高的渐进过程。

(3)建立评级指标的层级结构,如下所示:

U=A=(B1,B2,B3)={活跃度,协调性,联结度}

B1=(X1,X2,X3,X4,X5,X6)=

{参与程度,动员效果,关注程度,规则认知,集体认知,侯选人认知}

B2=(X7,X8,X9,X10,X11,X12)=

{行动协调,决策协调,行为结果,观念协调,评价协调,信息协调}

B3=(X13,X14,X15,X16,X17,X18)=

{经济合作,金融联结,农业投入,社交规模,人情往来,活动联结}

(4)设定各层次评价指标的权重集。按照层次分析法的操作流程,请专家组*专家组是确定权重的关键,组建和咨询专家组是本研究的一项重要工作。专家组共6个成员,其中博导3位,分为涉农研究专家小组、经济学专家小组和管理学专家小组。涉农研究专家小组3人,主要从事农民合作社、农村社区、农村基层民主方面的研究,承担了评价指标体系设定和赋权的基础性工作;经济学专家小组1人,主要从事区域经济发展和农村经济方面的研究,对指标体系中涉及经济领域的指标进行技术处理并提供专家建议;管理学专家组2人,主要从事公共事务管理、非政府组织方面的研究,对指标赋权的科学性进行宏观把握并对涉及农村公共事务的内容提供建议。为各层次评价指标设立判断矩阵,选用根值法进行矩阵运算,经过一致性检验,计算求得权重集。

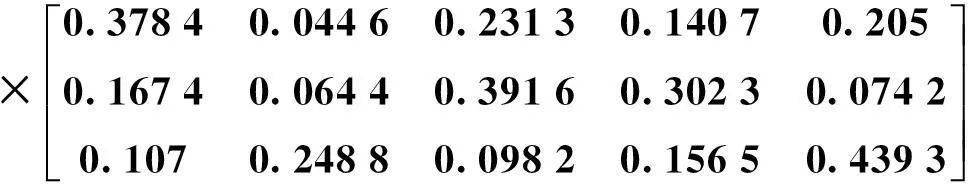

WB=(WB 1,WB 2,WB 3)=(0.4013,0.4594,0.1393)

WC 1=(WX 1,WX 2,WX 3,WX 4,WX 5,WX 6)=(0.1351,0.2815,0.1549,0.0954,0.2235,0.1096)

WC 2=(WX 7,WX 8,WX 9,WX 10,WX 11,WX 12)=(0.2111,0.2659,0.1302,0.0859,0.1674,0.1395)

WC 3=(WX 13,WX 14,WX 15,WX 16,WX 17,WX 18)=(0.3736,0.2116,0.0499,0.1926,0.0822,0.0901)

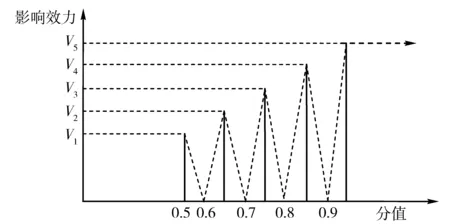

(5)计算单因素的隶属度矩阵。根据样本数据的分布特征,选用三角形隶属度函数法求解隶属度矩阵。计算过程如下:①根据影响效力的评语集,建立评价区间,如图1所示。

图1 农民合作社在村庄选举中的影响 效力的评价区间

②定义FV j(j=1,2,3,4,5)表示指标Xi(i=1,2,…,18),对于第j级评语Vj的隶属度,也就是指标Xi对应的分值SX i隶属于评语集中5种评语的程度。将每个因素SX i的隶属度表示为(FV i1,FV i2,FV i3,FV i4,FV i5,FV ij按照以下函数求取[16]:

如果SX i∈(0,V2),则FV i1=1,FV ij=0,(j=2,3,4,5);

如果SX i∈(V5,∞),则FV i5=1,FV ij=0(j=1,2,3,4);

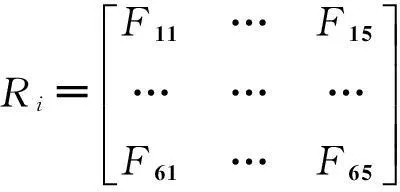

(5)综合因素的模糊评价。首先,对准则层下属指标层的单因素进行模糊评价,模糊集Mi=WC i×Ri(i=1,2,3)。然后,依据自下而上的层级评价原理,将每一层级的模糊评价结果组合为一个新的矩阵并作为上一层模糊评价的模糊集,得到一个关于评价对象的评价集合Y。每个指标层的模糊评价结果Mi所组成的新矩阵Hi=(M1,M2,M3)T称为准则层的综合模糊评价集,农民合作社在村庄选举中影响效力的综合模糊评价结果:Y=WB×Hi=(WB 1,WB 2,WB 3)×(M1,M2,M3)T=[Y1,Y2,Y3,Y4,Y5],依据最大隶属度原则确定农民合作社在村庄选举中的影响效力评级,即最大值Yi对应的等级[17]。

三、农民合作社在村庄选举中影响效力测评

(一)调查情况与样本基本特征

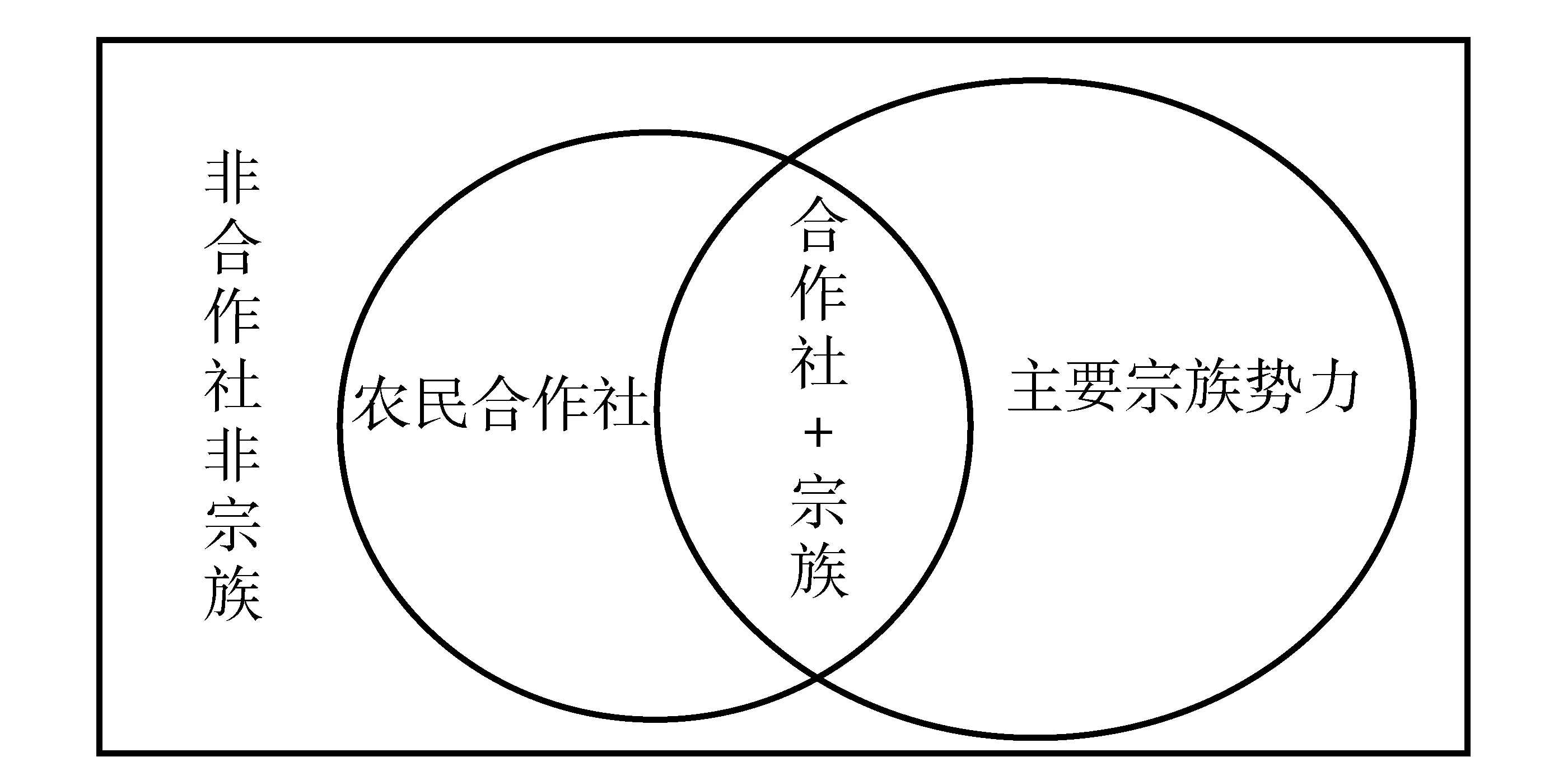

图2 群体划分示意图

本次调查主要考察农民合作社对村委会选举的影响效力,我们将采用相同的指标体系,同时考察其他群体对村委会选举的影响效力,以方便比较,并在比较中判断各群体影响效力的高低。目前西北农村地区明显存在合作社和宗族两个势力,同时两者又有交集,为另本次研究更为科学合理,我们将村民划为四个群体,分别为农民合作社成员、主要宗族成员、“合作社+宗族”成员、非合作社非宗族成员。

调查样本来自于甘肃省兰州市、张掖市、白银市3个州市下辖的4县区15个村庄。根据上述四个群体划分方法,采取分层抽样,共发放问卷420份,四类群体各105份,收回有效问卷396份,其中涉及99名农民合作成员,98名主要宗族成员,102名“农民合作社+主要宗族”成员,97名非主要宗族非农民合作社成员。本次调查涉及的样本中男性居多,327人在40岁以上,绝大多数受教育水平在5~9年,有43人有村干部经历,32人是共产党员。

(二)农民合作社在村庄选举中影响效力的测度与比较

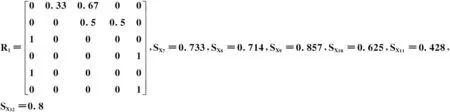

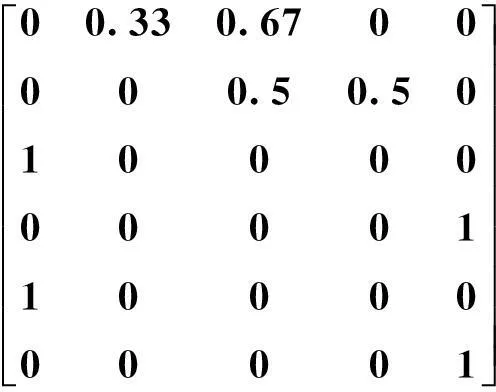

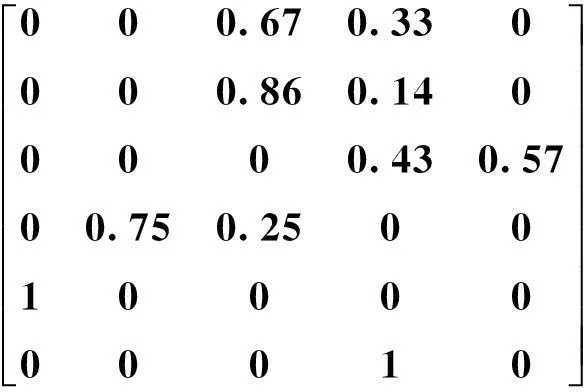

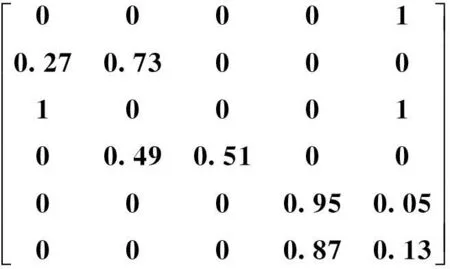

M1=WC 1×R1=[0.13510.28150.15490.09540.22350.1096]×

M2=[0.21110.26590.13020.08590.16740.1395]×

M3=[0.37360.21160.04990.19260.08220.0901]×

Y1=WB×Hi=(WB 1,WB 2,WB 3)×(M1,M2,M3)T=

[0.24360.08210.28640.21710.1775]

结果显示,对于编号为1的农业合作社成员而言,在村庄选举中的活跃度、协调性、联结度分别处于低水平、中等水平、高水平;同时,低影响效力的隶属度为0.2436,较低影响效力的隶属度为0.0821,中等影响效力的隶属度为0.2864,较高影响效力的隶属度是0.2171,高影响效力的隶属度为0.1775,因此,基于模糊隶属度评价模型,这位农业合作社社员在村委会选举中的影响效力处于中等水平。依据模糊综合评价模型的操作步骤,利用MATLAB7.0软件进行隶属度函数编程[18],可计算其余样本的隶属度矩阵,最终求得其余395个样本在村庄选举中的影响效力强度。将各个群体在村庄选举中的影响效力高低按高度、较高、中等、较低、低度划分,考察每个等级的占比情况,如表3所示。

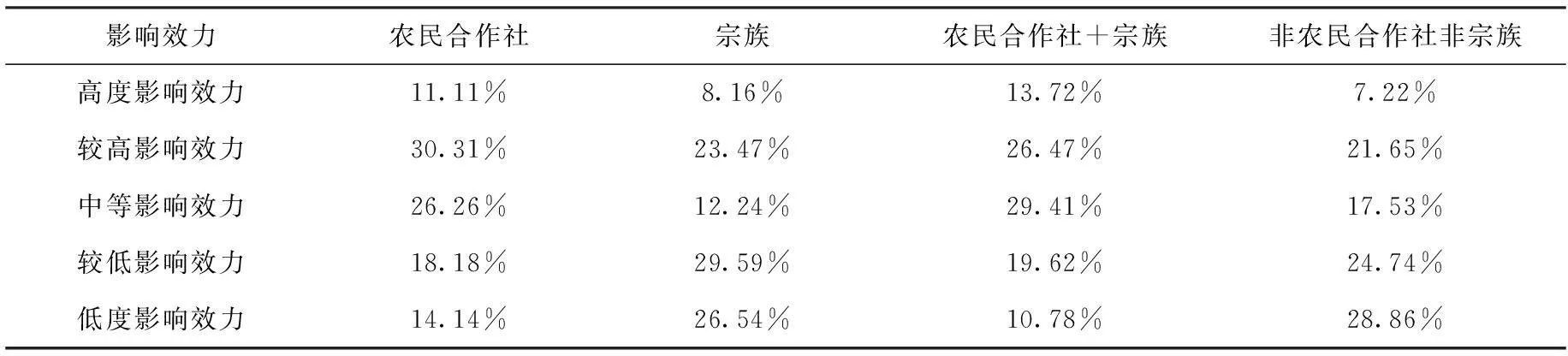

表3 四类群体在村庄选举中影响效力等级占比

(三)模型结果的解释及延伸讨论

1.宗族势力不能为其成员在村委会竞选中提供强有力的支持

宗族势力在村委选举中具有中等以上影响效力的人数仅占比43.87%,不能为宗族成员在村委会竞选中提供强有力的支持。村委会选举是村庄内最重要的政治事件,宗族成员在选举中的活跃度和协调性却相对较低,多数宗族成员认为宗族领袖并非村委会主任的最佳人选,以宗族势力为代表的传统地缘和血缘关系在农村的社会结构中,已不再占有绝对主导地位。

从历史变迁视角来看,传统农业时期的宗族势力全面承担了村庄政治、经济和社会治理的功能,如推举和产生村庄领导人,代表宗族成员处理税收、兵役、诉讼等事务,裁决宗族成员之间以及与其他人之间的财产纠纷,宗族长辈传授农业技术,救助同族的鳏寡孤独废疾者,兴办族学,兴修道路和灌溉系统等。在人民公社解体后,中国农村的宗族势力虽然一度复兴,修撰族谱,修建宗祠,但在此后30年中,宗族的凝聚力和影响力并没有持续上升。这是因为,目前中国农村的县乡政府、村组织、村党支部、涉农企业、农民合作社、妇联、共青团、农业技术协会及各种水务、农技事业单位等,承担了村庄选举、税收征取、义务教育、医疗卫生、社会救助和社会保障服务,凝聚宗族主要利益的基础已经瓦解,宗族的工具性功能基本上丧失了。同时,各地政府都明确提出“严防宗族家族势力干预村委会选举”,乡镇党委和村党支部都会采取一些防范措施。因此,虽然多数村庄都有几个姓氏的人口比较多的大宗族,但宗族内部为选举事务进行公开的组织和联系活动并不多。如果宗族中并没有能够从政府“跑来”项目或带来实际利益的能人,宗族成员就可能转而支持其他候选人。

2.农民合作社成为村委会选举中新晋的重要政治势力

模型的最终结果显示,农民合作社社员在村委会选举中具有中等以上影响效力的人数占比67.68%,比宗族势力高23.81%,对选举有较高的影响效力。这说明农民合作社作为经济组织,在不断扩张和发展过程中,不但已经进入到政治领域,对村委会选举产生了热情,而且其影响效力也已经超过了村庄内原本最有影响力的宗族势力。

一方面,这是因为农民合作社能够为已经初步专业化经营的农民家庭提供农资产品采购、农业技术培训、农产品销售等服务,同时农民合作社“以人为本”的利益分配机制为参加合作社的农民带来切实的利益。在许多村庄,农民合作社推动某些农业产业的发展,如蔬菜、水果种植,奶牛、山羊养殖,这些产业形成一定规模后,未参加合作社的农民家庭也可以从中受益。所以农民合作社是目前农村地区最受欢迎的经济组织,集聚了非其他势力可比的超高人气,这是农民合作社涉足政治事件的社会基础。

另一方面,在市场经济和城镇化的浪潮中,几乎每个村庄都有大量的青壮年男女进城务工,这些家庭的收入结构已经发生了变化,非农收入超过了农业收入。这些外出务工人员将自己的注意力转移到了村庄外部,对村庄事务并不关心,其中许多人不参加选举、不参与投票,甚至在选举期间根本不会返乡。而那些常年留守村庄的农民往往是种植或养殖大户,家庭收入主要来源于农业生产,更愿意加入农民合作社,同时对政府政策的动态更为关心,对村庄事务的参与和监督也更为积极,当这些村民转变为合作社成员后,大大提高了合作社对选委会选举的影响效力。因此,在村委会选举中,农民合作社社员的活跃度与协调性都超过了其他群体成员,甚至超过了宗族这种具有深厚历史和情感基础的势力。

3.农民合作社与宗族势力交织能够在村委会选举中产生加成效应

根据模型结果,不难发现“合作社+宗族”这一势力在村委会选举中的影响效力更加明显,具有中等以上影响效力的人数占69.6%,其中,高度影响效力人数占比达到13.72%,比单纯的宗族成员高5.56%,比单纯的合作社社员高2.61%。

农民合作社和宗族势力作为两个差异明显的利益集团,在现实中却并非完全割裂,宗族成员可以自由参加农民合作社,农民合作社成员也可以来自于宗族,这种人员自由流动的特性导致农民合作社和宗族势力必然存在一定范围的交集,即“合作社+宗族”势力。宗族势力尽管逐渐走向衰落,但作为村庄内仍具有影响力的少数集团组织之一,凭借血缘这一独特的连带功能,其影响力仍然有释放的空间。当合作社的正式组织和宗族的非正式组织交织在一起,就会产生加成效应,获得更强的影响效力。这说明传统的乡村社会网络和新型的乡村社会网络并非对立关系,而是一种冲突下的融合关系,两个网络的重叠可以建立一个更有影响力的子网络。具体而言,“合作社+宗族”势力既获得农民合作社的支持,又有宗族势力的支撑,所以对村委会选举发挥了更强的影响效力。反观村庄内非主要宗族成员的村民,也就是一些“单门独户”、人数较少的“小姓”,如果没有加入农民合作社,也就得不到这两个组织任何一方的支持,便会在村庄事务中处于边缘地位,这个群体对村委会选举的影响力显得相当微弱。

四、结论与展望

文章基于甘肃省15个村庄的实际调研数据,采用模糊综合评价模型,结合层次分析法,对农民合作社和宗族在村委会选举中的影响效力进行了对比分析。研究显示,宗族成员在村委会选举中的活跃度和协调性较低,而农民合作社社员在选举中的投票和参选的活跃度和协调性相对较高,成为村庄内对村委会选举最具影响效力的群体,标志着农民合作社作为一个经济组织,已经进入政治领域。

这种政治力量调整的结果既与政府明确提出“严防宗族家族势力干预村委会选举”有关,也与宗族原本承载的政治、经济和社会等方面的工具性功能衰退密不可分,凝聚宗族的主要利益关系和基础逐步瓦解,宗族在村庄内的政治影响力正在下降。从组织行为学的视角来看,由于农民合作社的组织化程度高于宗族势力,组织目标更统一,组织运作更规范,所以农民合作社领袖及其成员影响村委会选举的效力更强;从社会关系理论的视角来看,宗族是以血缘、姻亲为主导的传统社会关系,而农民合作社是新型的经济网络,在市场经济浪潮中更具有生命力,给农民带来的实际效用明显优于已然式微的宗族。此外,农民合作社社员往往是种植或养殖大户、技术能人,受教育程度较高。这些乡村精英处于社会关系网络中的关键节点,不仅拥有较高的人力资本,也拥有更具优势的社会资本,对政府惠农政策更敏感,也更关注村庄事务,使得农民合作社在农村社会和村委会选举中拥有更高的影响效力。

自20世纪80年代我国推行“村民自治制度”以来,农民一直以“个人”为单位进行村委会选举投票,也是在以“个人”身份而非某种组织代表的身份,参与村委会选举竞选。2006年颁布了《中华人民共和国农民专业合作社法》,农民专业合作社这一新型农民合作组织从此在全国范围内迅速发展,在农业技术推广、农产品营销、生产合作等农村经济领域发挥着巨大的作用,并且自始至终都影响着乡村政治。新型农民合作社在诞生之初便与农村基层政权有着天然联系,早期的合作社往往由德高望重的老村长(或村党组织书记)和现任的村干部挑大梁,他们在合作社当中处于主导地位,这些出身农村基层政权的合作社领袖不仅以合作社组织为支撑参选下一届的农村基层选举,也热衷于鼓励其他农民合作社骨干成员参与选举,并且在合作社内部产生一股关心政治、参与政治的氛围。在调研过程中也验证了上述情况,农民合作社成员对乡村政治和农村基层选举就表现出格外的热情和关心,同时也发现越来越多的合作社领导者或成员参与了村委会竞选并且当选,这一趋势将极大地改变村委会选举的基本面貌,从而影响乡村政治的基本格局。

当然,本研究主要从“质”的角度来考察农民合作社在村委会选举中的影响效力,即影响效力较高的成员占有的百分比更高。本文结论证实了农民合作社对村委会选举具有明显的影响力。然而,一个村庄内部很有可能不止一个农民合作社,不同的合作社在村委会选举中会存在博弈现象,而且一个农民合作社对村委会选举的综合影响力还与合作社规模有关,即在分析“质”的影响力的基础上,还应结合“量”的角度,将农民合作社的规模和发展前景纳入分析框架内。但由于各个村庄合作社的数量、合作社的规模以及不同合作社之间的博弈情况差异极大,在结合“量”的因素分析一个村庄的具体情形时,应充分考虑当地合作社自身的发展情况和格局分布。此外,如果一个行政村只有一家合作社,且这家合作社规模庞大,在缺乏强有力的竞争和制约的情况下,可能会对村委会选举形成某些负面的影响,这也是笔者关注的问题之一。

另一个值得关注的问题就是,虽然宗族在乡村政治事件中不再居于主导地位,但仍发挥着一定的影响力,不可将其从乡村政治格局中完全抹除,同时宗族的式微释放出原本归属于宗族势力的乡村政治参与空间,将会成为各个势力角逐的对象,从而形成农民合作社、宗族势力和其他势力多方竞相参与的乡村政治格局,对这种格局演变的解释和分析还需要深入关注和进一步的研究。

[参考文献]

[1]全国依法登记注册的专业合作、股份合作等农民合作社达98.24万家. 中国农民合作社研究网,http:∥www.ccfc.zju.edu.cn/a/shujucaiji/20140214/17759.html,2014-01-14

[2]阿古智子.日本水田农业中的“村落营农”的发展.三农中国,2006(2)

[3]孟德拉斯.农民的终结.北京:社会科学文献出版社,2005

[4]熊万胜.关于农民合作发生机制的文献综述.华东理工大学学报(社会科学版),2008(4):42-47

[5]董进才.专业合作社农民政治参与状况分——基于浙江省示范合作社的调查.农业经济问题,2009(9):45-49

[6]刘晓炜.村委会选举中的监督与侵权救济.安徽农业科学,2006(9):1971-1973

[7]孙琼欢,卢福营.中国农村基层政治生活中的派系竞争.中国农村观察,2000(3):69-72

[8]孙琼欢.中国农村派系竞争的利弊分析及对策建议.中国农村观察,2003(2):64-68

[9]卢福营.派系竞争: 嵌入乡村治理的重要变量.社会科学,2011(8):69-76

[10]吴思红.村庄派系的缘起、演变与功能——以浙江成化村为例.国家行政学院学报,2009(1):65-68

[11]贡太雷.利益分化、宗族式微下的农村和谐公民政治发展.宁夏社会科学,2007(11):22-24

[12]任大鹏,李琳琳,张颖.有关农民专业合作社的凝聚力和离散力分析.中国农村观察,2012(5):13-20

[13]麦克沙恩,格里诺.组织行为学.北京:机械工业出版社,2010:81

[14]刘凤朝.国家创新能力测度方法及其应用.北京:科学出版社,2009:78-79

[15]赵新泉,彭勇行.管理决策分析.北京:科学出版社,2008:199-208

[16]刘琪,王少辉.分段线性隶属度函数确定的密度聚类方法.周口师范学院学报,2011(2):57-58

[17]谢季坚,刘承平.模糊数学方法及其应用.武汉:华中科技大学出版社,2013:149-158

[18]石辛民,郝政清.模糊控制及其MATLAB仿真.北京:清华大学出版社,2008:156-172

Evaluation Research on Farmers Cooperatives’ Influence on

Village Committee Election

——Based on Surveys on 15 villages of Gansu Province

Han GuomingZhang Hengming

AbstractAs an emerging rural organization group, farmers cooperatives not only promote the agriculture industrialization and increase farmers’ income, but also make a tremendous impacts on the rural political pattern. At present, a new round of the village committee elections is taking place throughout China, this study used a fuzzy comprehensive evaluation model and analytic hierarchy process (AHP) to evaluate farmer cooperatives’ influence on committee election based on data collected from15 villages in Gansu Province. Moreover, by using a contrast gap method and compared with other groups, authors found that farmer cooperatives’ impact was higher than traditional clans’, however, the group named ‘farmer cooperative+clan’ had an significantly higher influence than the above single ones. There is no doubt that farmer cooperatives have become an important forcing group in the process of both village committee election and rural governance.

Key wordsFarmers cooperatives; Village committee election; Influencing effects; Fuzzy comprehensive evaluation model

(责任编辑:陈世栋)