东山文化与越文化的关系——以越南海防市越溪二号墓的研究为中心

东山文化与越文化的关系

——以越南海防市越溪二号墓的研究为中心

韦伟燕

(吉林大学边疆考古研究中心,吉林长春130012)

摘要:东山文化是相当于战国秦汉时期分布于越南北部地区的一支青铜文化,越南海防市越溪二号墓是迄今发现的规模最大、随葬品种类和数量最丰富的东山文化墓葬。该墓所出土的一组越文化器物,是深入探讨东山文化与越文化关系的关键材料。通过对比研究,本文认为越溪M2所出土的越文化器物分别来源于吴越文化和百越文化地区.在战国秦汉时期,东山文化与吴越文化没有直接联系,而与百越文化不仅有器物的流通关系,而且还可能存在文化上的接触和交流。

关键词:东山文化;越文化;越溪二号墓;文化接触;文化交流

作者简介:韦伟燕,女(壮族),吉林大学边疆考古研究中心2010级博士研究生,主要从事边疆考古研究。

中图分类号:K86文献标识码:A

越南位于中南半岛最东部,地形自北向南呈狭长的“S”形,北部与中国云南省和广西壮族自治区接壤,西部与老挝、柬埔寨接壤,东部和南部临海。越南境内江河众多,河谷地带和三角洲地区自古以来就是人类理想的栖居地。从19世纪20年代开始,在越南北部红河、马江、蓝江的中游河谷和下游三角洲地区,陆续发掘了一批遗址和墓地,出土了大量极具本地特色的青铜器,如铜鼓、铜提筒、铜盅、铜剑、铜矛、铜斧、铜钺、铜锄等,研究者以首次发现的典型遗址——东山遗址来命名这些遗存,称为“东山文化”。[1][2][3]东山文化内涵非常独特,是东南亚青铜文明的重要组成部分。考古证据表明,东山文化可能与中国南方地区古代文化存在着联系,而已有学者注意到东山文化与中国南方地区越文化可能存在的交流。[4][5]

越文化是两周时期我国东南和岭南地区越族的青铜文化,其中吴越文化以土墩遗存为代表,分布于苏南、皖南、浙江、赣东北和闽西北地区,而没有土墩遗存的百越文化则分布于湖南湘江、资水流域、江西赣鄱地区、两广和福建地区。[6]越南海防市越溪二号墓(以下简称越溪M2),是迄今发现的规模最大、随葬品种类和数量最丰富的东山文化墓葬。随葬品中除了大量东山文化器物外,还有一组外来青铜器,包括:鼎、匜、铎、剑、矛、削和刮刀。这组器物长期以来被认为是属于战国时期楚文化或中原文化器物,[7][8][9]但是经过对比研究,本文认为它们当属越文化器物。

本文拟以越溪M2为中心,首先,将该墓所出土的外来青铜器与越文化地区同类器物进行比较,在此基础上分析其具体的文化归属和年代;其次,对越溪M2所出土的东山文化器物的年代进行讨论,进而重新探讨该墓的年代;再次,对越溪M2所出土的越文化器物以及越文化地区所出土的东山文化器物进行分析,从而探讨东山文化与越文化的关系。

一、越溪二号墓概况

越溪墓地位于越南海防市水源县玉溪村(图1),距离翰江岸边约50米,距离海岸约26公里。1961年海防造船厂在该地施工时发现5座墓葬,木棺全部由原木刳凿成槽做成,M2位于墓地最南部。越溪M2木棺可能是直接埋入土坑中,但是发掘者未能辨认出墓葬的开口层位和墓圹范围,只在木棺周边发现很多黑色胶泥。该墓木棺由原木刳凿成槽后加装棺盖做成,棺身两头加装半圆形的木板作为头档和足档,棺身两壁上各有3个长方形的榫孔,棺身与棺盖以子母口扣合,木棺周围用8根木桩固定,其中2根木桩分别插进棺身两头的穿孔内,6根木桩插在棺的两边。木棺长4.76米,粗端宽0.77米,细端宽0.57米,近粗端棺身连盖高0.6米,棺身深0.24~0.39米。木棺内人骨不存。

越溪墓地中只有M2出土随葬品,该墓随葬品共107件,包括青铜器93件,其中容器包括:提筒2件、盅3、鼎1、壶1、簋1、盘1、匜2、勺2,乐器包括:鼓1、钟1、铃4、铎1,武器包括:剑4、矛8、钺31、镞1,工具包括:斧4、凿9、卷刃器3、锉刀1、削4、刮刀2,除青铜器之外还有漆木器若干和砺石1件。另外,在木棺底部还残留有编织物和布料的痕迹。因为原报告未提供墓葬平面图,所以随葬器物在木棺中的准确位置以及器物之间的空间位置关系不明确。1963年发表的简报《海防越溪发现的一些古墓》对越溪M2的资料做了初步介绍,而1965年出版的报告《越南历史博物馆所藏越溪古墓的一批遗物》则做了详尽的报道。*除非特别说明,本文讨论所涉及的越溪M2的全部材料均引自1965年的报告。

二、越溪M2外来青铜器的文化归属和年代

本文认为越溪二号墓的外来青铜器包括:鼎、匜、铎、剑、矛、削和刮刀。这些器物的形制和纹饰表明他们与越文化关系密切,而其具体的文化归属、来源地区和年代,可在对比研究的基础上进行更细致的讨论。

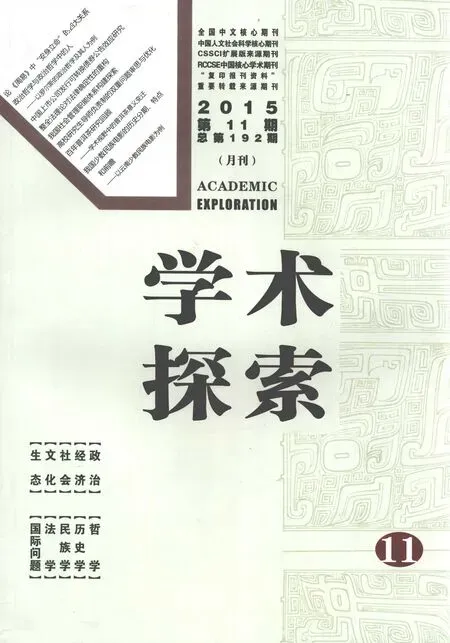

(一)铜鼎

铜鼎(图1,1),1件,通高31厘米。横方形立耳、窄沿平折、锅底形深腹、三足外撇,其形制与江苏六合程桥M1:66(图1,2)、江苏六合和仁东周墓和苏州城东北东周墓所出铜鼎相似,而上述铜鼎被认为是吴越地区典型的“越式鼎”[10],因此越溪所出铜鼎应属于吴越文化器物,其年代当与上述墓葬年代相近,大致为春秋末期至战国初期。[11][12][13]

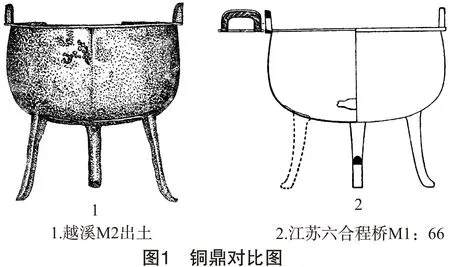

(二)铜匜

铜匜(图2,1),2件,其中保存较好的1件从鋬至流的长度为19.5厘米,由于锈蚀严重且原报告未提供线图,所以在器物形制和纹饰方面不能进行深入的比较,但其器身似瓢形、鋬为铆制的环形钮、内壁刻有细线纹饰等特征,均与江苏镇江谏壁王家山采:51(图2,2)、河南陕县后川村M2144:7(图2,3)等相似,[14][15][16]为东周时期刻纹铜匜的共同特点。刻纹铜匜虽然分布广泛*据笔者不完全统计,目前在中国已经出土刻纹铜匜21件,其中江苏省8件、河南省4件、山西省4件,北京市、河北省、陕西省、山东省、湖南省各出土1件。,但是被认为来源于吴越地区,或者是受到吴越文化的影响而在本地仿制。[17][18][19]目前在中国境内出土的刻纹铜匜中,除了山西长治分水岭M12所出铜匜年代最晚,为战国中期偏晚至战国晚期以外,[20]大部分铜匜的年代都在春秋末期至战国中期的范围内。因此越溪铜匜当属于吴越文化器物,其年代范围大体为春秋末期至战国中期。

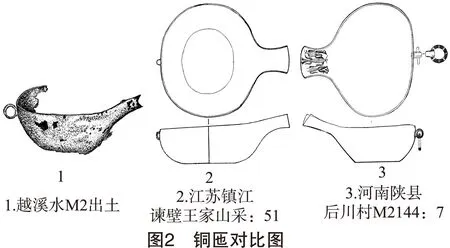

(三)铜铎

铜铎(图3,1),1件,通高7.5厘米。长方形短銎,纵剖面近似正方形,铎身短阔作合瓦形;銎的一面装饰“S”形纹,另一面装饰雷纹,铎身及舞部素面。该铜铎形制与广东四会鸟旦山M1、广东罗定背夫山M1和广东广宁龙嘴岗M4等岭南地区百越文化墓葬中所出铜铎相同(图3,2~4),[21][22][23]因此该铜铎当属百越文化器物。越溪M2铜铎虽然銎上的雷纹与四会鸟旦山M1:5相似,但是銎只有两面有纹饰且舞部无纹饰的特点已经与罗定背夫山M1:65相同*广东罗定背夫山M1:65銎上的纹饰未在线图中表现出来,根据发掘报告,该铜铎銎的前后两面皆有花纹,因锈蚀不大清晰。,罗定背夫山M1年代为战国晚期偏早。[20](P2348-2362)因此越溪M2铜铎年代当与罗定背夫山M1相近,定在战国晚期偏早为宜。

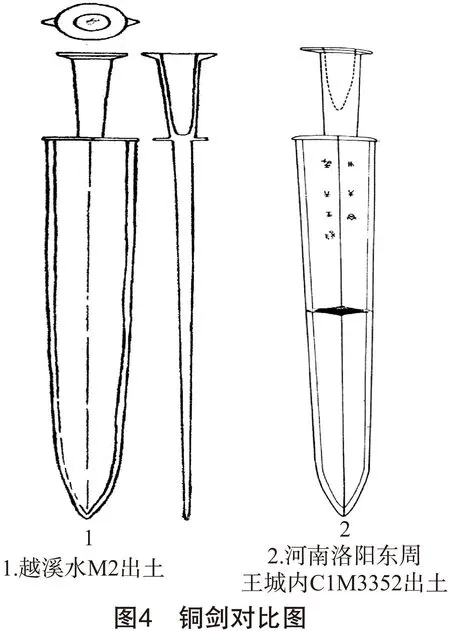

(四)铜剑

铜剑(图4,1),1件,通长48.2厘米。圆首,圆柱形茎中空,一字形窄格,剑身中部起脊,前部略呈凹弧线形,其形制与河南洛阳东周王城内C1M3352所出“吴王夫差剑”相似 (图4,2),[24]该类型铜剑分布地域广泛且沿用时间很长,为春秋晚期至战国时期列国文化中常见的铜剑形制,但是其来源于吴越地区已经成为学界的共识。

(五)铜矛

铜矛(图5,1),1件,通长21.2厘米。刃似叶形,中脊起棱,銎口内凹,骹正中有一个鼻钮,其狭叶凹口的特点是吴越文化铜矛的典型特征,[25]与之形制相近的有江苏六合和仁I式矛(图5,2)[26]、浙江永嘉永临区桥下公社出土铜矛(图5,3),[27]六合和仁东周墓年代为春秋末期至战国初期,[20](P2352)浙江永嘉铜矛年代为春秋末期至战国早期,[6](P28)那么越溪M2所出铜矛年代大概相当于春秋末期至战国早期。

(六)铜刮刀

铜刮刀(图6,1),2件,形制与尺寸相同,通长14厘米。刃断面呈人字形,锋相对较长,束腰,其形制与广东封开利羊墩M29:2(图6,2)[28]、广东罗定南门垌M1:81相似(图6,3),[29]上述墓葬都属于岭南地区百越文化墓葬,其所出铜刮刀当属于百越文化器物。封开利羊墩M29:2和罗定南门垌M1:81上都装饰“王”字形符号,而岭南地区带有“王”字形符号青铜器的年代不早于战国中期中叶,[20](P2353)那么上述两件器物的年代当不早于战国中期中叶,其中罗定南门垌M1年代为战国晚期偏早,[20](P2348~2362)那么该类刮刀的年代定在战国晚期偏早为宜。因此与之形制相似的越溪M2铜刮刀当属百越文化器物,年代当为战国晚期偏早。

(七)铜削

铜削(图7,1),4件,形制与尺寸大致相同,通长31.5厘米。凸背凹刃,细长柄,首作椭圆形环,柄与环首铸接在一起,其形制与广东广宁铜鼓岗M21:19(图7,2)、江苏六合和仁东周墓所出铜削(图7,3)相似。[12][30]铜削的形制固定,分布地域非常广泛,是春秋战国时期列国文化中常见的器物。[20](P513~515)

从以上分析可以看出,越溪M2所出的铜鼎、铜匜、铜剑、铜矛属于吴越文化器物,年代为春秋末期至战国中期;而铜铎、铜刮刀属于百越文化器物,年代为战国晚期偏早;铜削与吴越和百越文化中所出土的相同,年代为春秋战国时期。因此,越溪M2外来青铜器属于吴越和百越文化器物,年代大致为春秋末期至战国晚期偏早。

三、越溪M2的年代

越溪二号墓1963年的简报和1965年的报告都将该墓年代定在公元前4世纪至公元前3世纪,而裴文廉先生根据越溪墓地的14C测年数据,将该墓年代定在公元前6世纪至公元前4世纪。从上文的讨论可知,越溪M2所出外来青铜器的年代为春秋末期至战国晚期偏早,考虑到器物流传需要一定的时间,那么该墓年代当晚于战国晚期偏早。

除了外来青铜器之外,对越溪M2所出东山文化器物年代的讨论,也可帮助对该墓年代进行判断。越溪M2所出铜壶和铜簋的圈足做三角形或者长条形镂空(图8,1、2),与越南义安省鼎村墓地所出的两件铜簋(图8,3、4)[31]、广州汉墓M1180:44 (图11,5)和M1149:24铜壶、广州瑶台柳园岗M11所出铜壶和铜瓿(图8,6、7)、广西贵县罗泊湾M1:17蒜头铜扁壶(图8,8)的圈足相似。[32][33]

除了广西贵县罗泊湾M1:17外,其他圈足青铜器的纹饰主题和装饰风格都与东山文化的典型器物铜提筒相似,其中岭南地区的铜壶和越南北部地区的铜簋的附耳更是与铜提筒完全相同。但是值得注意的是,岭南地区的铜瓿不见于越南北部地区,而越南北部的铜簋不见于岭南地区,越南北部和岭南地区各自有不见于对方的独特器形,并且两地出土的铜壶在具体形制上也有一定的差别。所以只能将这种纹饰主题、装饰风格和镂空圈足的组合视为一种时代风格,而不能认为是属于东山文化或者南越国文化器物的特征。

鼎村墓地年代大概在公元前2世纪,[34]而广西贵县罗泊湾M1、广州汉墓M1180、广州汉墓M1149、广州瑶台柳园岗M11主要是秦末至西汉文景时期的墓葬,[31]那么青铜器圈足做三角形或者长条形镂空,可以认为是秦末至西汉文景时期在越南北部和岭南地区流行的一种风格。因此越溪M2所出铜壶和铜簋的年代大概相当于秦末至西汉文景时期,那么越溪M2的年代当不早于该时期,或相当于该时期。

越溪M2随葬器物超过100件,其中有来自吴越文化和百越文化的器物,但是没有出土南越国时期岭南地区以及汉代中原地区常见的器物*比如三足铜瓿、平面呈委角方形且装饰衔环铺首的铜匜、折腹且装饰衔环铺首的铜盆、兽首铜鐎、五铢、大泉五十、铁锸、铁斧、漆木盘、漆木双耳杯等器物。,而上述器物在越南北部其他年代较晚的墓葬中常见出土,所以越溪M2的年代应该处于南越国初年或者更早的时期。

综合考虑上述因素,越溪M2的年代定在秦末至西汉初年为宜,大概相当于公元前3世纪末至公元前2世纪初。

四、东山文化与越文化的关系

(一)越溪M2所出越文化青铜器分析

如前文所述,越溪M2所出越文化青铜器包括:鼎、匜、铎、剑、矛、刮刀和削。这组器物在数量上的特点是:以吴越文化器物为主,而百越文化器物次之;在组合上的特点是:包括容器、乐器、武器和工具,容器又包括炊器和水器,该组合与广东四会鸟旦山M1、广东德庆落雁山M1和广东罗定背夫山M1等墓葬的器物组合高度相似,[20](P1349)这也是岭南地区百越文化墓葬中常见的青铜器组合。由此可见,越溪M2所出越文化器物虽然以吴越文化器物为主,但是却以岭南地区百越文化墓葬中器物常见的方式组合在一起。

在正确评估上述两个特点之前,我们应该注意一个重要的背景,即吴越文化和百越文化的关系问题。在春秋晚期以后,东南吴越地区的大量青铜器传入岭南百越地区,并且在当地发展形成具有地方特点的新形制,东南地区吴越文化可以说是岭南地区百越文化的重要源头之一。[20](P174~175、231~237)具体表现在岭南地区青铜时代的墓葬中(有些墓葬的葬俗,比如在腰坑中埋葬陶罐的习俗,暗示了墓主人可能是土著百越人),随葬品中既有吴越器物(或模仿吴越的器物)又有百越本地的器物,但是组合方式却与吴越地区不同,具有自身的特点。

越溪M2越文化器物在数量和组合上的特点都与岭南百越地区的一些墓葬相同,这是否暗示了该组器物作为同一批器物从岭南地区流传到越南北部的可能性?

越南北部红河三角洲地区水网密集,舟船无疑是最重要的交通工具。有充分证据表明,在该地区发现的一部分“船形棺墓”的木棺是截取独木舟的一段制成的。[35]而“羽人划舟/船纹”常常被装饰在东山文化非常重要的青铜器——铜鼓和铜提筒上,可能表现了竞渡、仪式和战争等场景。这些现象都说明了舟船在东山文化中被普遍使用,并且在当时人们的生活中占据非常重要的地位。

越溪墓地位于翰江岸边,沿江顺流而下经禁门河26公里即可进入海洋。越溪M2的木棺是从一艘独木舟上截取一段作为棺材使用的[35],棺内还发现一件漆木桨,并且随葬的绝大部分青铜工具,比如斧、凿、削和卷刃器皆属于木作工具,可能与独木舟的制作有关,该墓还出土1件铜提筒,上面装饰有羽人划船纹。值得再次强调的是,越溪M2是目前发现的规模最大、随葬品最丰富的东山文化墓葬,该墓出土了大量东山文化器物,其中包括一些大型精美的青铜器,比如铜提筒、铜盅和铜鼓等,这都说明墓葬的等级很高,墓主可能是一位首领。而随葬青铜器中武器所占的比例将近一半,说明墓主很可能是一位军事首领。

越溪M2的木棺形制和随葬品的若干特点皆暗示了该墓墓主可能与海上交通和武装活动有关,该墓所出越文化器物的流传途径似乎可以在这个背景下去理解。

在越南北部东山文化地区,越溪M2所出越文化器物在数量和组合上是一批极端孤例的材料,但是具有相对完整的考古学情境,是目前合理评估东山文化与越文化关系最重要且最可靠的证据。上述对越溪M2所出越文化器物的讨论,似乎表明了东山文化与吴越文化没有直接联系,而与岭南地区百越文化有很偶然的接触。

(二)中国南方越文化地区出土器物与东山文化有关的器物分析

中国南方越文化地区出土的一些器物,比如铜钺和铜剑,可以观察到东山文化的影响,也是探讨东山文化与越文化关系的重要材料。

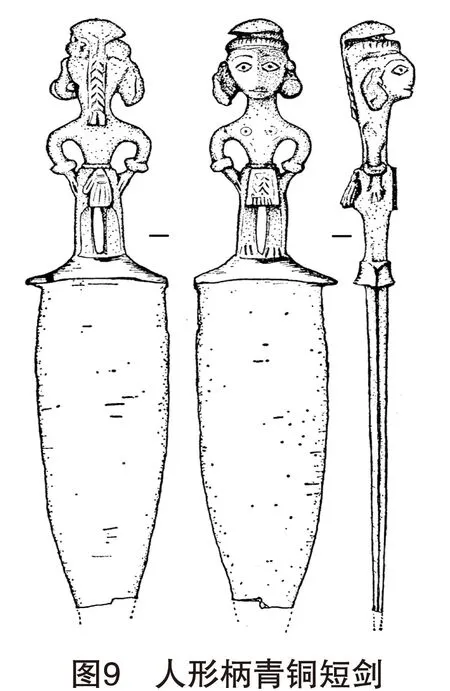

1974 年在湖南长沙树木岭 M1 出土铜鼎、矛、短剑、铜镜、印各 1 件,还发现有残漆器。[37]陈光祖先生认为该墓所出人形柄青铜短剑属于东山文化典型器物(图9),在公元前4世纪至公元前3世纪通过某种方式与途径传入长沙地区。[38]

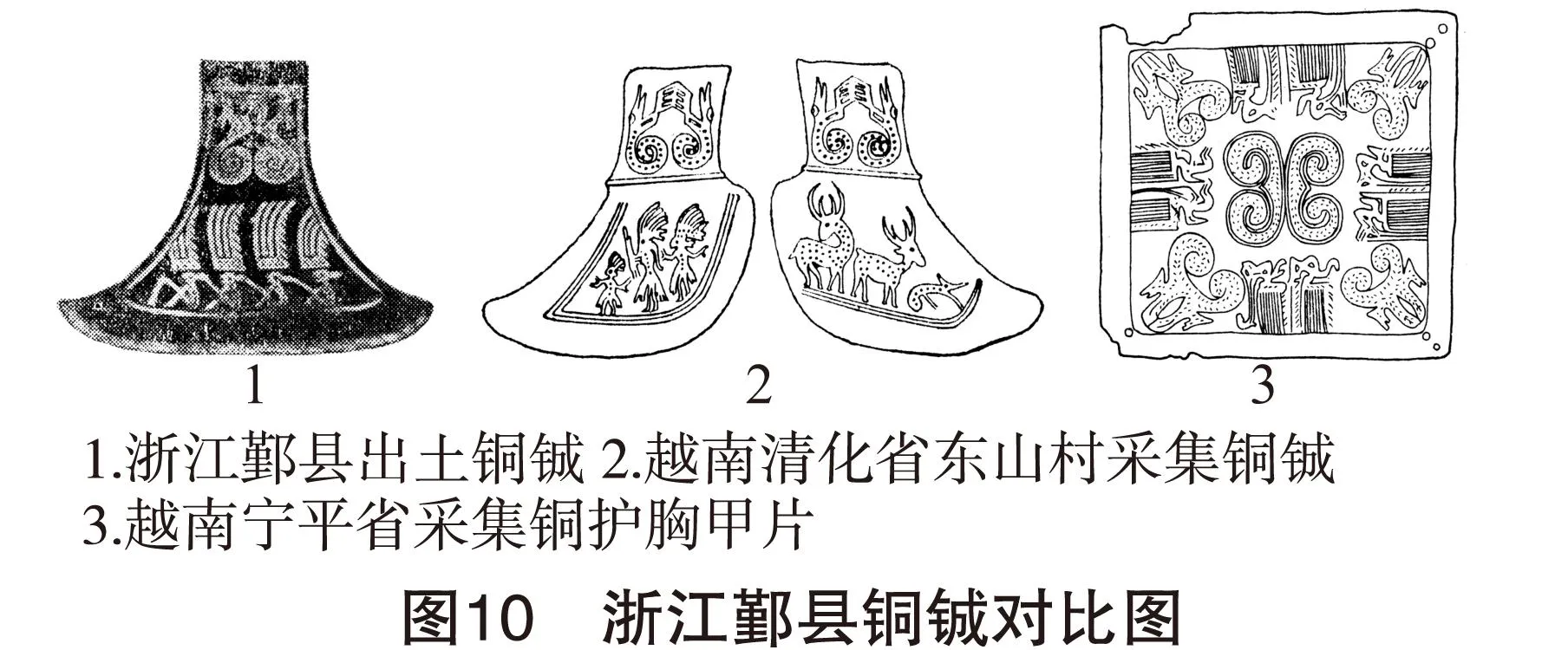

1976年在浙江鄞县甲村公社郏家埭出土青铜钺、剑、矛和陶罐各 1 件,[39]其中铜钺整体呈“凤”字形,长方形銎,阔刃,刃的底部弧度较小,刃两端稍微上翘。它的銎部装饰一对动物纹饰,刃部装饰羽人划船纹(图10,1)。根据目前的资料,銎和刃都有纹饰的“凤”字形铜钺只流行于广西东北部和湖南南部地区(图11,1、2),除此之外只有浙江出土的这一件。所以浙江鄞县铜钺极可能来源于广西东北部或湖南南部地区,属于该地区百越文化器物。但是该铜钺所装饰的动物纹饰与越南所出一些青铜器上的纹饰非常相似,比如:清化省东山村所出铜钺、安沛省陶盛村所出铜提筒和宁平省所出铜护胸甲片 (图10,2、3),该铜钺所装饰的“羽人纹”也和宁平省铜护胸甲片上的风格相同,并且“羽人划船纹”是东山文化铜鼓和铜提筒上很常见的装饰主题。[9][42]所以可以说浙江鄞县铜钺虽然出土于吴越地区,但是却属于百越文化器物,并且在纹饰内容上受到了东山文化的影响。

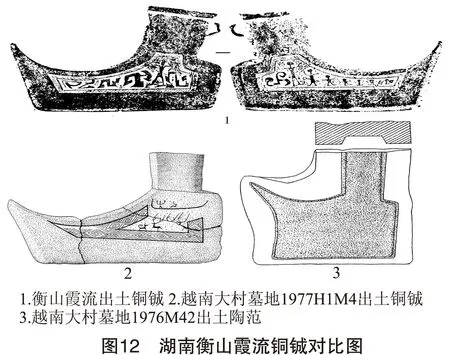

1979年在湖南衡山霞流市湘江岸边出土铜尊、鼎、盆形铜器、钟、矛、钺、镞、削刀、笄以及玉蝉、砺石等器物,可能属于一座土坑墓的随葬品。[43]其中1件铜钺,整体呈靴型,短銎、宽刃,刃的底部较平直,刃一端凸成方跟,另一端收聚成尖并且上翘,刃部有纹饰(图12,1)。霞流铜钺的上述特点与东山文化的靴型铜钺非常相似(图12,2),靴型铜钺在东山文化中出土数量非常多,并且有陶范出土(图12,3),*陶范出土于大村墓地1976M42,共出的还有羊角钮钟、铜剑、铜矛的陶范以及陶坩埚。[44]是东山文化的典型器物无疑,但是霞流铜钺銎侧有单耳的特点在东山文化靴型铜钺上从未见到,并且霞流铜钺在刃的两面装饰纹饰,纹饰由一周绳纹带、人物、草木和几何纹饰构成,而东山文化的靴型铜钺仅在刃的一面装饰纹饰,纹饰常常由半周雷纹带和“犬迎鹿纹”构成(图12,2)*比如大村墓地1977H1M4所出1件铜钺,銎部装饰羽人划船纹,刃部装饰半周雷纹带,内有一只犬和三只鹿的形象。[45],霞流铜钺和东山铜钺在纹饰内容和装饰风格上也有很大差异。

值得注意的是,霞流铜钺的纹饰主题和装饰风格与广西平乐银山岭M8:7以及湖南道县、岳阳采集铜钺相同(图11,2、3),[40][41]并且不见于其他地区,可能为广西东北部以及湖南南部地区越族所特有的纹饰主题和装饰风格。因此,在百越文化地区出土的霞流铜钺整体呈靴型的特点,可能受到东山文化的影响,但是其单耳特征、纹饰内容和装饰风格却属本地特点。鉴于其单耳的特点从未见于东山文化靴型铜钺中,所以是否暗示了该器物是仿造东山文化铜钺而在百越文化地区铸造的?另外,广西平乐银山岭采:15、广西武鸣安等秧M80:1等铜钺整体呈靴型的特点,也与东山文化靴型铜钺相似,它们的形制也可能是受到东山文化的影响。[40][46]

湖南长沙树木岭 M1人形柄青铜短剑、浙江鄞县铜钺、湖南衡山霞流铜钺、广西平乐银山岭采:15、广西武鸣安等秧M80:1,属于在越文化地区出土的东山文化器物,或者是结合了东山文化与越文化特点的器物,它们的年代大致在战国时期。对上述器物的讨论似乎表明,在该时期东山文化与吴越文化没有直接的联系,而对湖南和岭南地区百越文化存在影响,这种影响表现在对东山文化器物的珍藏,以及对东山文化器物的模仿和改造,后者所反映的不再是东山文化与百越文化之间的器物流通,而是百越文化对东山文化的模仿和吸收。

五、结语

由上文的讨论可知,越溪M2所出的铜鼎、铜匜、铜剑、铜矛属于吴越文化器物,而铜铎、铜刮刀属于百越文化器物,铜削与吴越和百越文化中所出土的相同,这些器物的年代大致为春秋末期至战国晚期偏早。结合对越溪M2所出东山文化器物年代的讨论,本文认为该墓年代为秦末至西汉初年,大概相当于公元前3世纪末至公元前2世纪初。对越溪M2所出越文化器物,以及中国南方越文化地区所出的与东山文化有关的器物进行分析的结果表明,在公元前3世纪至公元前2世纪,东山文化与吴越文化没有直接联系,而与百越文化不仅有器物的流通关系而且还可能存在文化上的接触和交流。

[参考文献]

[1]何文瑨.越南东山文化[C].河内:社会科学出版社,1994.

[2]范明玄.东山文化的统一性和多样性[M].河内:社会科学出版社,1996.

[3]何文瑨.越南考古学.第二辑:越南金属时代[C].河内:社会科学出版社,1996.

[4]邓聪.人面弓形格铜剑刍议[J].文物,1993,(11).

[5]梶山胜.越文化中的有纹斧和东山文化中的靴形钺之研究[J].曹学群,译.广西文物,1987,(3、4 ).

[6]郑小炉.吴越和百越地区周代青铜器研究[M].北京:科学出版社,2007.

[7]叶廷花,范文璟.海防越溪发现的一些古墓[J].历史研究,1963,(4).

2.3.5 饮食行为建议的来源 总体上,建议主要来源于父母(76.1%)、公婆(64.9%)、亲戚/邻居(31.2%)、朋友/同事(21.1%),部分来源于医生/护士(19.0%)、老公(13.7%)、网络(10.9%)、电视书刊杂志(10.8%)、月嫂(6.3%)。年轻女性中来源于朋友/同事(28.0%)、医生/护士(26.4%)、亲戚/邻居(24.9%)、网络(22.1%)、电视书刊杂志(18.5%)、月嫂(10.2%)的占比与婆婆/妈妈中不同,婆婆/妈妈中这几项占比分别为15.9%、13.2%、36.1%、2.4%、4.9%、3.2%,差异均有统计学意义(P<0.001)。

[8]越南历史博物馆.越南历史博物馆所藏越溪古墓的一批遗物[M].河内:越南历史博物馆出版,1965.

[9]黎文兰,范文耿,阮灵.越南青铜时代的第一批遗迹[M].梁志明,译.南宁:中国古代铜鼓研究会,1982.

[10]向桃初.“越式鼎”初步研究[A].北京大学中国考古学研究中心,北京大学震旦古代文明研究中心.古代文明(第4卷) [C].北京:文物出版社,2005.

[11]江苏省文物管理委员会,南京博物院.江苏六合程桥东周墓[J].考古,1965,(3).

[12]吴山菁.江苏六合县和仁东周墓[J].考古,1977,(5).

[13]苏州博物馆考古组.苏州城东北发现东周铜器[J].文物,1980,(8).

[14]镇江博物馆.江苏镇江谏壁王家山东周墓[J].文物,1987,(12).

[15]中国社会科学院考古研究所.陕县东周秦汉墓:(黄河水库考古报告之五)[M].北京:科学出版社,1994.

[16]湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所、长沙市博物馆、长沙市文物考古研究所.长沙楚墓[M].北京:文物出版社,2000.

[17]叶小燕.东周刻纹铜器[J].考古,1983,(2).

[18]刘建国.春秋刻纹铜器初论[J].东南文化,1988,(5).

[19]贺西林.东周线刻画像铜器研究[J].美术研究,1995,(1).

[20]朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[21]广东省博物馆.广东四会鸟旦山战国墓[J].考古,1975,(2).

[22]广东省博物馆,罗定县文化局.广东罗定背夫山战国墓[J].考古,1986,(3).

[23]广东省文物考古研究所.广东广宁县龙嘴岗战国墓[J].考古,1998,(7).

[24]洛阳市文物工作队.洛阳市C1M3352出土吴王夫差剑等文物[J].文物,1992,(3).

[25]肖梦龙.试论吴越兵器[J].考古与文物,1996,(6).

[26]吴山菁.江苏六合县和仁东周墓[J].考古,1977,(5).

[27]徐定水.浙江永嘉出土一批青铜器简介[J].文物,1980,(8 ).

[28]杨式挺,崔勇,邓增魁.广东封开利羊墩墓葬群发掘简报[J].南方文物,1995,(3).

[29]广东省博物馆.广东罗定出土一批战国青铜器[J].考古,1983,(1).

[30]广东省博物馆.广东广宁铜鼓岗战国墓[A].考古学集刊 第1集 [C].北京:中国社会科学出版社,1981.

[31]郑明轩,郑生,范明玄.鼎村墓地发掘报告[Z].河内: 越南社会科学翰林院考古研究院资料室档案.档案号:146. 1973.图27、28.

[32]中国社会科学院考古研究所,广州市文物管理委员会,广州市博物馆.广州汉墓[M].北京:文物出版社,1981:131-132.图七三,4.

[33]黄淼章.广州瑶台柳园岗西汉墓群发掘纪要[A].广州博物馆,香港中文大学文物馆.穗港汉墓出土文物[C].香港:香港中文大学,1983.

[34]The Vietnam-Japan Joint Archaeological Research Team. The Lang Vac Site, Volume 1: Basic Report on the Vietnam-Japan Joint Archaeological Research in Nghia Dan District, Nghe An Province 1990-1991[M]. Tokyo: The University of Tokyo, 2004:155.

[35]Peter Bellwood, Judith Cameron, Nguyen Van Viet, Bui Van Liem. Ancient Boats, Boat Timbers, and Locked Mortise-and-Tenon Joints from Bronze/Iron-Age Northern Vietnam[J]. International Journal of Nautical Archaeology 36(1), 2-20, 2007.

[37]湖南省博物馆.长沙树木岭战国墓、阿弥岭西汉墓[J].考古,1984,(9).

[38]陈光祖. “南方文明”的南方——越南东山文化人形柄铜短剑初探[J]. “中央研究院”历史语言研究所集刊, 2009 (第八十本 第一分册).

[39]曹锦炎,周生望.浙江鄞县出土春秋时代铜器[J].考古,1984,(8).

[40]广西壮族自治区文物工作队.平乐银山岭战国墓[J].考古学报,1978,(2).

[41]高至喜.湖南发现的几件越族风格的文物[J].文物,1980,(12).

[42]Phu Phong Nguyen. Les nouvelles recherches archéologiques au Vi?tnam(Complément au Vi?tnam de Louis Bezacier). Arts asiatiques 31, 1975: 3-151.

[43]周世荣.蚕桑纹尊与武士靴形钺[J]. 考古, 1979,(6).

[44]武氏玉书,阮维琵. 永福省大村墓地出土一批铸铜器具[J].考古学,1978,(2).

[45]郑生,吴士鸿.永福省大村发掘报告[Z].河内: 越南社会科学翰林院考古研究院资料室档案.档案号:246,1977.

[46]广西壮族自治区文物工作队,南宁市文物管理委员会,武鸣县文物管理所.广西武鸣马头安等秧山战国墓群发掘简报[J].文物,1988,(12).

A Study on the Relation between Dong-Son and Yue Cultures

——Based on Research of the Viet Khe Burial 2 in Hai Phong City,Vietnam.

WEI Wei-yan

(Research Center for Chinese Frontier Archaeology, Jilin University, Changchun, 130012, Jilin, China)

Abstract:Dong-Son culture is referred to as Bronze Age culture distributed in northern Vietnam from the Warring States period to that of Qing and Han dynasties. Viet Khe burial 2 contains not only the largest coffin, but also the most abundant mortuary objects in Dong-Son culture currently. The group of exotic bronze wares unearthed from this tomb, identified as Yue culture artifacts, is significant in terms of exploring the relationship between the Dong Son and Yue cultures. Through comparative study, we argue that these foreign bronzes originated from Wu Yue and Bai Yue areas respectively. And from Warring States period to that of Qing and Han dynasties, there might be direct exchange and cultural diffusion between Dong Son and Bai Yue, but no actual evidence for constructing cultural contact between Dong Son and Wu Yue.

Keywords:Viet Khe Burial 2; Dong Son culture; Yue culture; cultural contact; cultural exchange.

〔责任编辑:李官〕

——神木大剧院