论吴体诗

林 桢

(喀什师范学院人文系,新疆喀什844000)

吴体最早出现在杜甫晚年所作《愁》诗中,题下自注“强戏为吴体”,之后多有仿作。在题中明确标有“吴体”的诗作,晚唐有皮日休、陆龟蒙酬唱诗8首:皮日休《奉和鲁望早春雪中作吴体见寄》《奉和鲁望独夜有怀吴体见寄》《奉和鲁望早秋吴体次韵》、陆龟蒙《新秋月夕客有自远相寻者作吴体二首以赠》《早春雪中作吴体寄袭美》《独夜有怀因作吴体寄袭美》《早秋吴体寄袭美》,唐以后有12首:北宋黄庭坚《二月丁卯喜雨吴体为北门留守文潞公作》、南宋史浩《次韵鲍以道天童育王道中吴体》、南宋胡铨《司业口占绝句奇甚铨辄用韵和呈效吴体》、南宋陆游《夜闻大风感怀赋吴体》《吴体寄张季长》、南宋李洪《隐岩吴体》、元初方回《宾旸來饮秀山予醉小跌次韵为吴体》《冰崖杨明府德藻携红酒肴果来饮归舟独坐熊皮索笔作字且出示箧中书为赋吴体》《约端午到家复不果赋吴体》《饮天庆观即席赋吴体》、元初汪炎昶《俞伯初见访示吴体诗既去而江和叔至甚恨相后先也是夕用韵寄二君子》,以及清边连宝《戏仿吴体》等。

一、内涵和外延问题

(一)内涵纷纭不定

仿作虽多,然杜甫及其后诗人未对“吴体”内涵予以界定,所以吴体诗究竟为何,历来争论不休。意见大体有如下几种:

1.体式论

七言大拗律绝说。方回谓:“拗字诗在老杜集七言律诗中谓之吴体,……五言律亦有拗者,止为语句要浑成,气势要顿挫,则换易一两字,平仄无害也。但不如七言吴体全拗尔。”[1]1107“全拗”盖指一句(而非一字)之拗。少可两联成拗,多可全篇皆拗。又方回注曾几《张子公召饮灵感院》时说吴体:“不独用之八句律,用为绝句尤佳,山谷《荆江亭病起十绝》是也。”[1]1124显然方回认为吴体与五言无涉,是七言大拗律绝的别称。至如方回在曾几《南山除夜》(七言八句)后注:“以其为‘拗字’吴体。”[1]1125在杜甫《释闷》(七言十二句)后注:“此亦所谓‘吴体’拗字。”[1]1361并非说这两种都属吴体,“‘拗字’吴体”、“‘吴体’拗字”同词而异序,显示方回不同的判断:《南山除夜》为近拗字的吴体,《释闷》为近吴体的拗字。

拗体说。明代胡应麟认为:“老杜吴体,但句格拗耳。”[2]清人桂馥《札朴》卷六“吴体”条注曰:“《梁书·吴均传》:‘均文体清拔有古气,好事者或学之。谓为吴均体。’杜所称吴体,盖谓均也。清拔,言不拘声病。”[3]归根结底,“不拘声病”才是桂馥所重的,“吴均体”不过是他附会而出。

齐梁体说。邝健行先生认为吴即齐梁立国之地,吴体即齐梁体(主要就声律言),并且认为杜诗中其他拗体也属吴体。“把‘齐梁体’说成‘吴体’看不出有什么问题。至于说为什么不在别的拗体题目下注曰‘吴体’,……有时可以有深意,有时其实随意下剪,没有什么道理的。”[4]602

宽律说。陈广忠先生认为:“‘吴体诗’是一种平仄相对自由,即允许失粘、失对存在的律诗。”[5]拗处不需救,与拗律有所不同。

2.音韵论

吴音说,此说又分两种。一种为七言拗律派。清人黄生《杜工部诗说》卷九有言:“皮陆集中亦有吴体诗,大抵即拗律诗耳,乃知当时吴中俚俗为此体。”[6]367以陆龟蒙为吴人以及皮日休曾客居吴地推测当地有作吴体的民俗。郭绍虞先生则说:“杜甫的吴体是七律拗体,而民间诗则多为七绝拗体。”[7]244“吴体就音律与体制上言,是接近语言,出于民歌风格的拗体。”[7]246另一种为七律派,此派以吴音为音韵之准。施蛰存先生发文说:“用吴音吟诗,其音节腔调,一定不同于中州。杜甫大约得风气之先,首先依照吴吟作诗,成为这种拗体的七律。”[8]管遗瑞先生主张吴体“应是以吴越方言语音来写七律,在当时它仍然是规范的律诗,而非‘拗体’,后来人们把它看作‘拗体’,是忽视了文字上原来的地方语音”[9]。

3.语汇论

俚语说。宋人王观国(1140年前后在世)《学林》卷八“大刀”条载:“鲍明远诸集中亦有二篇,谓之吴体。……悉取闾阎鄙媟之语,比类而为之。”[10]按鲍照集中有《吴歌》三首,王观国似以吴体指称《吴歌》,虽不知其所言“二篇”具体为何,但显然吴地俚语被认为是吴体的特征。清代梁运昌《杜园说杜》谓“凡篇中杂以方言谐词者皆是吴体”[11],更明确申明了这种观点。

4.风格论

杜体(吴均体)说。鲍恒先生认为吴体“‘怪以怒’正与‘吴均体’之特征相合”[12]93,“这是一种带有杜甫个人和时代鲜明特征的‘吴均体’,或可称作‘杜体’。杜甫‘吴体’除了保留‘吴均体’感喟愤世的作意与风格特征外,在语言形式与表达方式上也有了创造性的发展”[12]94,点出吴体相对于吴均体的创新,即:七言律诗拗化及语言俚俗,但其着眼点仍在于“怪以怒”的风格。

5.综合论

相比而言,景遐东先生的观点更带有综合色彩,他在赵昌平先生关于吴体诗是“民歌化的律、绝与吴均体怪以怒的风格自然融合为一”[13]论点的基础上,进而提出“吴体诗是唐代诗人学习吴均体与吴中俗体诗创作的拗体律诗,它充分吸收了江南民间歌谣音节谐婉、语言俚俗的特点,风格拗劲而激越,是唐代诗歌深受吴语及江南文化影响的产物”[14]。

(二)外延随时而化

吴体自出现于诗史起,由于其内涵莫衷一是,各有理解,随着时代的变迁,内涵的不确定性导致外延扩大,外延的扩大反过来又加剧了内涵的模糊不清。

至宋人黄庭坚时,吴体已经不仅只包括杜甫、皮日休及陆龟蒙所作的题标“吴体”诗。《杜诗笺》(《山谷别集》卷四)注《南邻》“野艇恰受两三人”:“改作航,殊无理,此特吴体,不必尽律。”[15]若作“艇”则为拗句,显然在黄庭坚眼中,不合律的拗句是吴体的特征。黄庭坚开了拗体说的先河。

宋人赵次公认为杜甫《释闷》(七言十二句)虽未特标,但仍属吴体:“诗六韵谓之古诗,而中四韵尽对,谓之近体。而字眼不顺,句之平仄不拘,盖所谓吴体者乎?”[16]对仗、“字眼不顺”“平仄不拘”成为判断吴体的重要标准。被赵次公注为“吴体”的尚有杜甫《寄岑嘉州》(七言十二句)、《晓发公安》(七言八句)、《江雨有怀郑典设》(七言八句)、《昼梦》(七言八句)。从赵次公始,吴体诗篇幅不再仅指八句体。

元初方回将联拗以及七言拗绝纳入吴体体系,虽然没有将八句以上的拗体诗一同归入,但标准较之赵次公更宽。“老杜七言律一百五十九首,而此体(吴体)凡十九出。”[1]1107有《题省中院壁》《愁》《昼梦》《暮归》《早秋苦热堆案相仍》《郑附马宅宴洞中》《九日蓝田崔氏庄》《晓发公安》等。此外,方回将其他诗人的拗体诗也列为吴体,如:赵蕃《晚晴》、梅尧臣《依韵和李舍人旅中寒食感事》等。鲍恒先生认为方回的误读“使得‘吴体’原来在作意与风格上的特征逐渐丧失,而其体现句律精深的‘拗’的形式特征却得到了进一步的强化与认同”[12]99。

明代唐元竑观点与胡应麟相同,《杜诗攟》卷三有言:“今不知公所指吴体者为何等?读之(《愁》)但觉拗耳。”[17]清人黄生则说:“诗流不屑效之(吴体),独杜公篇什既众,时出变调。凡集中拗律皆属此体。”[6]367可见吴体诗在众人眼中已不知为何物,拗外无它。

鉴于唐以后吴体诗外延的不断扩大,不利于我们客观认识吴体诗的真正特征,本文只取杜甫以及距其时代最为相近的皮日休、陆龟蒙合9首吴体诗进行研究。

二、吴体诗声律特征探讨

“陆法言撰《切韵》,大量吸收了南方通语的成分,《封氏闻见记》‘声韵’条云:‘隋朝陆法言与颜魏诸公定南北音,撰为《切韵》’。但《切韵》与唐代语音已有较大差异,所以‘属文之士苦其苛细’。由于唐人无法认识到语音是不断发展变化的这一客观事实,《切韵》也就自然被斥之为吴音。不过,这也告诉我们一个事实:唐代的吴语可能有很多语音成分与《切韵》系统相同,而且北方文士对此也比较熟悉。”[18]按照储泰松先生的观点,唐时吴音与《切韵》系统兼容(至少是部分兼容),加之研究材料的匮乏,我们无法确切地说吴体诗在音韵上采用了不同于当时主流体系的音韵,姑且认为吴体诗以《切韵》为规。

方言俚语的运用无法用以判断是否为吴体。就《愁》诗来说,王辉斌先生《杜诗“吴体”探论》认为“底”字是唯一可认定为吴地俚语的字,若以此将其定为吴体,几千年来的诗作中杂以零星俚语的诗歌何其多,未免无限扩大了吴体诗的涵盖范围。方言语汇过少,明显不可视为吴体特征,皮、陆二人所作同样如此。

鲍恒先生由“怪以怒”的风格特征入手对吴体诗的来源作了详尽的辨析,但拗体诗同样有“怪以怒”的特征,如此岂不是所有的拗体诗皆为吴体吗?这恐怕不是一个令人信服的结论。

既然无法从音韵、语汇、风格等方面对吴体诗进行有效概括,对体式的考量成为本文重点。

拗体的概念是相对于律体而言的,拗而有救。许多人视吴体为拗体,在于看到吴体相对于近体诗律的拗,但吴体诗拗而不救,甚至如果其合乎某种声律,拗体说自然无法成立。许印芳《诗谱详说》谓:“然《愁》诗以前诸拗律,未有如《愁》诗之奇变者。吴体之名不注于前而注此诗之下,作者本自分明,解者何庸附会。故知吴体为拗体之变调,非拗律之总名耳。”[19]虽意在谓吴体乃拗体变调,但其认识到吴体与拗体的不同却是显而易见的。邝健行先生则认为杜甫作于《愁》诗前后的所谓拗体或皆为“齐梁体”,更是将吴体诗与拗体诗区分开来,将其视作按一定诗律排布的诗体。他在论“齐梁体”诗时说:“在律调确立之前,作家照齐梁人的方式写诗,视为当然,不可能把齐梁的调式和自己一向习惯的调式划分出来,另立专名的,因为二者本来是同一事。”[4]600据此,我们可明白两点:一是“齐梁体”之谓是近体格律形成之后出现的;二是“齐梁体”诗虽主要就风格绮靡纤丽而言,但声律仍沿用齐梁人惯用的范式,即永明声律。本文试比较吴体诗与永明体声律的合律情况,以期窥探吴体奥秘一二。

众所周知,沈约“四声八病”是永明声律的重要理论根基。平上去入四声分用,同时规避蜂腰、平头、上尾、鹤膝、大韵、小韵、旁钮、正钮八种声病。一般来说,前四病为大病,必须规避,后四病涉及韵母与声母,与诗律关联不大,逐渐为人摒弃。根据何伟棠先生《永明体到近体》(广东高等教育出版社,1994年)一书的研究,蜂腰即句内第二、五字同声(同平声非病);平头即联内上下句第一(二)字同声(第二字更为重要);上尾即联内上下句末字同声(首句入韵不算);鹤膝即前联上句末字与后联上句末字同声,也就是第五字与第十五字同声。永明体主要就五言诗进行声律规定,所谓蜂腰,“它是考虑五言上二下三的语义节奏,考虑节奏点的声律和谐”[20]。对单句进行规范,既是声韵的划分,以形成声音上的抑扬顿挫,又是诗行节奏的划分,在最基本的诗歌单位中明确了诗行节奏点,是诗歌声律的根基。林庚先生说“五七言是一个诗行的问题”[21],可见确立了诗行也就确立了五七言诗歌。而同平声不算病犯,表明永明诗人逐渐认识到平声的重要性,促进了四声二元化的发展,开近体叶平韵的先河。平头和上尾都是对联内声律进行规范,加强联内上下句之间的关系。平头病的发现使近体诗联内上下句相对成为可能。同时就五言诗而言,“头”的位置其实就是“腰”的位置,避平头可看作联内上下句的各自上半诗行形成四声相对,也可看作是蜂腰节奏的延伸;而上尾同样可看作是蜂腰节奏的延伸,为近体格律沿用;至于鹤膝,在联的基础上规范联与联之间的关系,是蜂腰在平头、上尾基础上的继续延伸。要之,“四声四病”不只是在声韵上对诗歌进行规范,声韵规范点同时是诗歌的节奏点,蜂腰、平头、上尾、鹤膝将诗行分为上二下三近似对称,层层递进,从句内到联内再到联间,系统规范了五言诗歌的声律,密集了诗歌的节奏点,就一首五言四句诗来说,节奏点为2-5-7-10-12-15-17-20。若将永明声律用于七言,因三字尾的原因(林庚、程毅中等多位先生曾就三字尾作过相关论断,兹不赘述),则形成四三节奏,节奏点在第四字与第七字,可形成新的病犯规则。

为了弄清楚七言中永明式声律的病犯具体规则,以七言“齐梁体”诗声律作为参照或为必要,下引4首恰好同为皮、陆所作。

十里松门国清路,饭猿台上菩提树。

X上X平XX去,X平X上XX去。

怪来烟雨落晴天,元是海风吹瀑布。

X平X上XX平,X上X平XX去。

——皮日休《寄题天台国清寺齐梁体》

芙蓉泣恨红铅落,一朵别时烟似幕。

X平X去XX入,X上X平XX入。

鸳鸯刚解恼离心,夜夜飞来棹边泊。

X平X上XX平,X去X平XX入。

——皮日休《奉和鲁望齐梁怨别次韵》

峰带楼台天外立,明河色近罘罳湿。

X去X平XX入,X平X上XX入。

松间石上定僧寒,半夜楢溪水声急。

X平X上XX平,X去X平XX入。

——陆龟蒙《寄题天台国清寺齐梁体》

寥寥缺月看将落,檐外霜华染罗幕。

X平X入XX入,X去X平XX入。

不知兰棹到何山,应倚相思树边泊。

X平X去XX平,X上X平XX入。

——陆龟蒙《齐梁怨别》

可见,蜂腰当指第四字与第七字的同声关系,上引四首诗只有“寥寥缺月看将落”疑似犯病,“四、七字均为入声,与四声分用之永明句律不合,然此诗押入声韵且首句入韵,所以齐梁及初唐人并不认为这种联式不合律”[22]。依照杜晓勤先生的意见,上引“齐梁体”诗完全合乎永明声律。从他的判断中可推知,在首句不入韵的情况下,四、七字不得同声,显然也是赞同四、七字蜂腰说的。七言中的“平头”从五言“头”“腰”等同的角度来看,因节奏点移至第四字,应主要指联内上、下句的第四字同声。另外,第二字与第四字呈四声相对之势,且已实现平仄二元化,与近体相仿。但就永明声律而言,四声分立仍是被认可的。

我们大胆假设七言永明声律病犯可归纳为如下“五病”:蜂腰,句内第四、七字同声(同平声非病)。二四同声:第一、二字与第三、四字四声相同(第二、四字更为重要)。平腰,联内上、下句中相应第三、四字同声(第四字更为重要)。上尾,联内上下句末字同声(首句入韵不算)。鹤膝,前联上句末字与后联上句末字同声,也就是第七字与第二十一字同声。

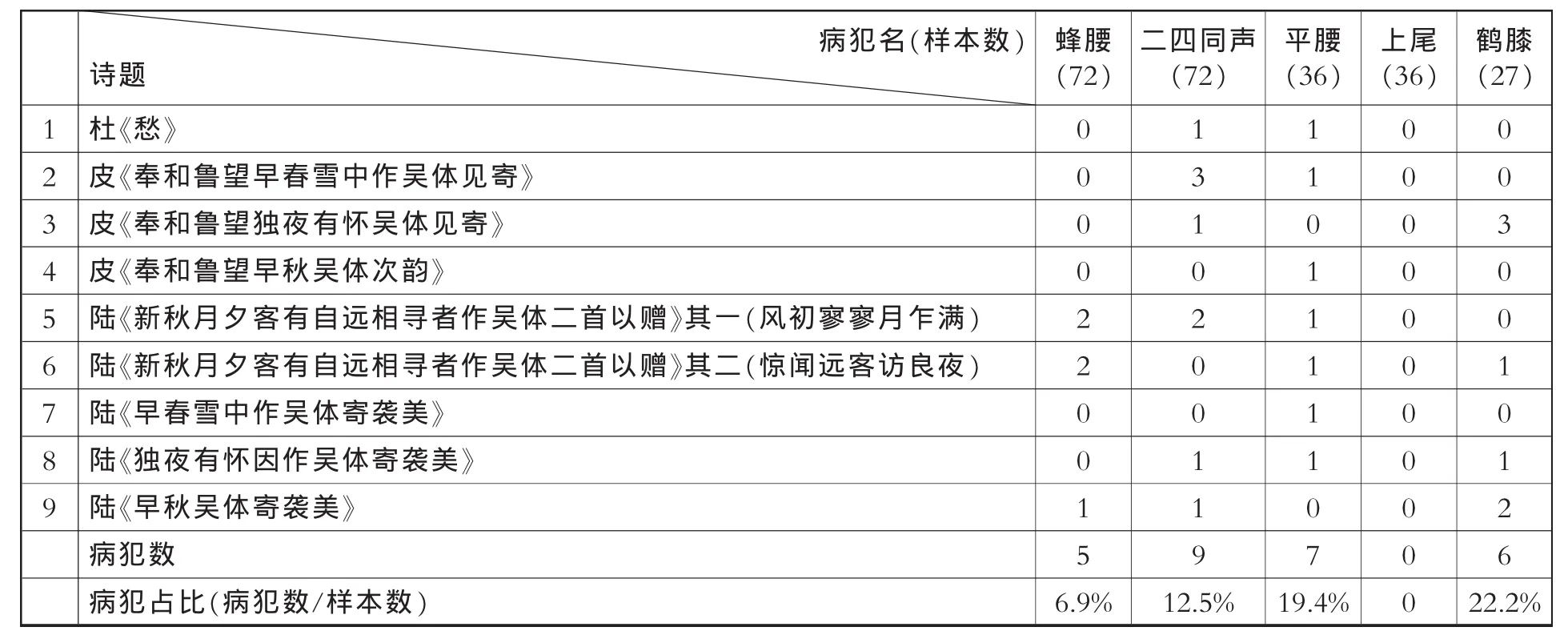

表1 杜甫、皮日休、陆龟蒙9首吴体诗的永明声律病犯统计

表1中9首诗均为七言八句,统计了各式病犯数据,借此可以看出吴体在声律方面具有哪些总体特征。吴体在杜甫之前应已有其定式,且为杜甫时代的人所知,故而杜甫说“强戏为吴体”时不必费词对吴体进行解释。因此,如果某一诗作中不是偶一为之,而是刻意违反或明显不合某一总体性特征,那么在总体考量时亦须因一而废十,该特征不应被视为吴体的总体特征。

蜂腰仅陆龟蒙有犯,共5处,为《新秋月夕客有自远相寻者作吴体二首以赠》。其一“因君一话故山事”(平平入去去平去)、“日闻羽檄日夜急”(入平上入入去入),其二“清谈白紵思悄悄”(平平入上去上上)、“林端片月落未落”(平平去入入去入),《早秋吴体寄袭美》“虽然诗胆大如斗”(平平平上去平上),病犯率仅占6.9%。全部集中在联内上句(奇数句),这是因为吴体诗叶平声韵,加上蜂腰对于平声的宽容,导致联内下句(偶数句)根本不可能犯病。也因为注重第四字与第七字异声相协,吴体中三平尾才有大量存在的可能,三家诗中共有19句三平尾。近体诗当中四、七字平仄对应的律式有四种:XXX仄XX平、XXX平XX仄、XXX平XX平、XXX仄XX仄。在永明声律中,前三种律式同样合律,只有最后一种可能会犯蜂腰。四、七字同仄声而不犯病的律式有六种:XXX上XX去、XXX上XX入、XXX去XX上、XXX去XX入、XXX入 XX上、XXX入XX去,9首诗中共19句,占36句奇数句一半有余,比只有11句的“XXX平XX仄”多出近一倍。吴体诗在单句蜂腰规避上与永明声律保持高度一致。

二四同声病犯占12.5%,这是从四声分立而言的。相较于皮、陆齐梁体的100%平仄二元相对,吴体中的二四平仄相对句有51句,占四声相对句总数的70.8%(51/72),呈现出对于齐梁体的趋同。其中最少的是陆龟蒙《新秋月夕客有自远相寻者作吴体二首以赠》其一(风初寥寥月乍满),仅4句第二、四字平仄相对;最多的是陆龟蒙《早春雪中作吴体寄袭美》,整首诗的第二、四字皆平仄相对。

吴体在联内的协律度较单句的协律度为低,平腰、鹤膝犯病率皆在20%上下。平均下来,每首诗的平腰犯病连1次都不到,鹤膝同样如此。但仅陆龟蒙《早秋吴体寄袭美》就犯有2次鹤膝,皮日休《奉和鲁望独夜有怀吴体见寄》更是连犯3次,上半联末字“屋”“腹”“敌”“物”均为入声,若鹤膝是吴体需避忌的病犯,诗人在创作时应不会允许连续出现这样的情况,那么只能说鹤膝并不在吴体声病范围之内。

无人犯上尾病。古体诗中允许犯上尾,而自永明体出现伊始,从事律体创作的诗人基本不犯此病,这已成为诗人们的共识。不出现上尾不一定是律体,但出现上尾却一定不是律体。

就三人之间的比较来说,杜甫《愁》诗有4句符合近体诗律(拗律),如:“巫峡泠泠非世情”、“盘涡鹭浴底心性”、“渭水秦山得见否,人经罢病虎纵横”,占全诗1/2强。有这么多合乎近体诗律,原因在于近体诗本来就是由永明体发展而来。皮日休《奉和鲁望早秋吴体次韵》、陆龟蒙《早秋吴体寄袭美》虽各有4句合近体诗律(拗律),其他几首也散见若干律句,但总体而言近体律句(拗律)在皮、陆8首诗中占比偏少。他们更喜欢三平尾,尤其喜好在下半联第五字使用平声字。皮、陆8首吴体诗32句下半联中,共有29处第五字用了平声字。但杜甫《愁》诗只有第一联下句第五字用平声“非”,其他3处均用仄声,应不是偶然,显然三平尾或者说下联第五字用平声这一特征,顶多只能算皮、陆吴体8首的特征,却不能说其属于吴体诗的总体特征。纪昀《瀛奎律髓刊误》卷二十五《题省中院壁》后批云:“‘吴体’……其诀在每对句第五字,以平声救转。”[23]此说非是。实际情况是,若XXX平XX平句末为三平尾,则第四字必由平转仄以谐和声律,使诗不至过于板滞。

邝健行先生《吴体与齐梁体》一文认为白居易的格诗《池上夜境》(七言八句)、《咏史》(七言八句)同为“齐梁体”,高度合律,只有两处有出:“露箪清莹迎夜滑”、“秦磨利刀斩李斯”中的第二、四字同平声,以之为参照,吴体诗动辄10%以上的病犯率未免过高。不过这并不妨碍我们就这9首诗呈现的吴体共同形式特征进行归纳:

第一,七言八句,叶平声韵。这也是为什么后世许多人将吴体误认为七言拗律的主要原因。方回、纪昀关于七言拗绝属于吴体的论断没有事实上的依据,如胡铨《司业口占绝句奇甚铨辄用韵和呈效吴体》(七言四句),虽标“吴体”,但确可排除在外。为赵次公视作吴体诗的七言十二句体等也可予以排除。

第二,四声分立。除鹤膝不属吴体声病外,声律趋同于永明声律,但没有“齐梁体”诗严格。吴体诗非常注重四、七字四声相对(同平声除外),蜂腰病犯极少。且句末若为三平尾,第四字必为仄声。第七、十四字平仄相对(首句入韵除外),没有一句病犯上尾。句与句、联与联之间存在一定的出律情况,更遑论近体诗式的粘对。由于蜂腰在诗歌声律中起根基作用,总体而言仍呈现清晰的范式。

第三,对仗。少则两联对仗,多则三联对仗。杜诗《愁》“江草日日唤愁生,巫峡泠泠非世情。盘涡鹭浴底心性?独树花发自分明!十年戎马暗万国,异域宾客老孤城。渭水秦山得见否?人今罢病虎纵横。”皮诗《奉和鲁望独夜有怀吴体见寄》“病鹤带雾傍独屋,破巢含雪倾孤梧。濯足将加汉光腹,抵掌欲捋梁武须。陷几清吟谁敢敌,枕琴高卧真堪图。此时枉欠高散物,楠瘤作樽石作垆。”它们与陆诗《早春雪中作吴体寄袭美》《独夜有怀因作吴体寄袭美》《早秋吴体寄袭美》前三联皆形成对仗。对仗在南北朝时期就已风行,颔、颈二联对仗更是被近体引以为律。不管是承续齐梁,还是借镜近体,对仗是吴体得以与古体相区分的一大特征。

综上所述,吴体诗专指七言八句平韵体,讲究对仗,四声分立,句与句、联与联之间的声律联属度略低,全篇由合律的单句随意堆叠而成,声律上属宽泛的永明声律。以此律审之,《题省中院壁》《昼梦》《暮归》《早秋苦热堆案相仍》《郑附马宅宴洞中》《九日蓝田崔氏庄》《晓发公安》可作吴体观。

[1](元)方回.瀛奎律髓汇评[M].李庆甲,集评校点.上海:上海古籍出版社,1986.

[2](明)胡应麟.诗薮[M].上海:中华书局上海编辑所,1958:209.

[3](清)桂馥.札朴[M].赵智海,点校.北京:中华书局,1992:236.

[4]邝健行.吴体与齐梁体[J].唐代文学研究,1994(0).

[5]陈广忠.《九家集注杜诗》“吴体”考[J].商丘师范学院学报,2013,29(4):40.

[6]诸伟奇.黄生全集:贰[M].合肥:安徽大学出版社,2009.

[7]郭绍虞.论吴体[M]//郭绍虞说文论.上海:上海古籍出版社,2000.

[8]施蛰存.唐诗百话[M].上海:华东师范大学出版社,1996:293.

[9]管遗瑞.“吴体”与“拗体”[J].杜甫研究学刊,1992(3):22.

[10](宋)王观国.学林[M]//影印文渊阁四库全书:第851册.台北:台湾商务印书馆,1986:193.

[11](清)梁运昌.杜园说杜[M].北京:书目文献出版社,1995:849.

[12]鲍恒.历史误读与范式确立:杜甫“吴体”新论[J].文学评论丛刊,2003(1).

[13]赵昌平.“吴中诗派”与中唐诗歌[J].中国社会科学,1984(4):201.

[14]景遐东.唐诗中的吴体诗刍议[J].湖北师范学院学报:哲学社会科学版,2010,30(5):3.

[15](宋)黄庭坚.山谷别集[M]//影印文渊阁四库全书:第1113册.台北:台湾商务印书馆,1986:577.

[16]林继中.杜诗赵次公先后解辑校[M].上海:上海古籍出版社,1994:603.

[17](明)唐元竑.杜诗攟[M]//影印文渊阁四库全书:第1070册.台北:台湾商务印书馆,1986:51.

[18]储泰松.唐代的秦音与吴音[J].古汉语研究,2001(2):13.

[19](清)许印芳.诗谱详说[M]//丛书集成续编:第159册集部.上海:上海书店出版社,1994.

[20]卢盛江.蜂腰论[J].文学遗产,2011(3):30.

[21]林庚.新诗的“建行”问题[C]//新诗格律与语言的诗化.北京:经济日报出版社,2000:45.

[22]杜晓勤.盛唐“齐梁体”诗及相关问题考论[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2011,48(2):70.

[23](清)纪昀.瀛奎律髓刊误[M].吴晓峰,点校.武汉:武汉出版社,2009:752.