基于语料库的《围城》中通感及其翻译研究

陈 楠,任晓霏

(江苏大学外国语学院,江苏镇江,212013)

一、《围城》翻译研究综述

《围城》作为中国现代文学史上一部风格独特的讽刺小说,曾被称为“新儒林外传”,其独特的文学价值和社会价值历经时代的考验。学术界对这部小说从不同角度进行研究,可谓百花齐放,百家争鸣。以“围城”和“翻译”为主题词在知网中从1981年进行检索,文章数百篇。其中孙艺风(1995)首次指出《围城》翻译中讹误不少,译文与原文用词语义不完全对等,并且美国俚语使用过多使得围城语言从“仙体”沦为“凡胎”。[1]李悦(2005)指出东西文化差异性导致成语翻译的疏漏和不当之处。[2]这些标志着学界开始从文化的角度探索译文。王磊(2007)指出围城隐喻大多采用直译,优点不言而喻,但是带有“文化负荷”隐喻的翻译应灵活处理不能一味直译,[3]说明学界开始关注文体风格在译文的再现及直译和意译的利弊。这些都为后期学者研究围城的文体特征及翻译的不同策略提供了范例。随后陆续有学者研究围城的典型文体特征,如象征、幽默、比喻等在译文中的再现情况。相比较而言,对《围城》通感的研究很少,译本更少有提及,在知网中只发现两篇关于通感的论文:崔惠波(1985)和伍立场(1988)[5]。然而,他们的研究仅限于举出少数案例,侧重分析其修辞本身的艺术效果,均未涉及在小说叙事中文体效果和译文中的再现情况。《围城》能饮誉世界文坛,很大程度上也得益于大量自觉地使用通感。本文期望借助语料库手段客观直接地反映文中的通感文体特征,探讨钱钟书先生使用通感的规律,考察通感的文体效果、美学价值及其在译文中的再现情况。

二、通感述评

通感作为一种在文学中广泛使用的修辞手法,其英文词“synaesthesia”来源于希腊。从其英文构词“syn”+“aesthesia”不难看出它含有感官的融合和沟通所达到的一种美学。在修辞格中又称“移觉”(synaesthesia)或联觉,即把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移,“以感觉写感觉”,不同感官包括视觉、听觉、触觉、嗅觉等等,各种官能可以沟通,不分界限,它是人们共有的一种生理、心理现象。西方有关通感的用法最早可以追溯到公元前300年。古希腊哲学家在他的De Anima《心灵论》中就指出:声音由sharp(尖锐)和heavy(钝重)听触觉而来,因为这两种似有相通之处,这是有关通感最早的心理分析。此后陆续在欧洲被广泛使用并被出美学分析和科学分析。19世纪受到象征主义诗歌影响,通感几乎成了象征主义诗歌的标准。20世纪80年代,Lackoff也曾指出隐喻是一种映射,隐喻的实质在于借助熟悉事物体验另一类事物。[6]如果把两域之间设定在相异的感觉域上,这就产生了通感。可见通感的认知路径、认知原则都是隐喻的一种特例,因此有很多学者把通感概括到隐喻的范畴之下。据考证中国古汉语里虽未出现过“通感”这一说,但古代汉语早有过“通”和“感”的功能揭示。马融《长笛赋》首次集中出现“通灵感物,写神喻意”的表述。战国时代的《礼记·乐记》这本书中也早有涉及,在书中认为音乐有“肥”“瘠”之分。很多作家如韩愈、李贺、刘勰都在其作品中使用过这一方法。他们的作品大都能够使人心灵与万物交感互通,隐约包含我们今天从语言学角度界定的通感之意。尽管如此,直到1962年钱钟书在《文学评论》发表有关通感文章,其后周振甫在《诗词例话》中加以阐述,通感才真正在修辞界引起关注。钱钟书在《通感》一文中解释:“颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎有锋芒”。[7]

通感涉及各感官,有其特殊性,有时很难和其它修辞手法如移就明确区分。学界给出的定义各有所不同也各有所侧重,但是对通感修辞格基本都达成了一个共识:通感的核心是不同感官之间的挪移并且发生在语言层面。对于《围城》的通感研究曾有学者把意觉和移就归于通感的感官内,使得通感范围扩大化。所谓意觉又称心觉,从现代科学意义上说“心感”就是大脑在表达与接受双方发挥的深层的心理调控能力,触觉、听觉、味觉、嗅觉、视觉等都接受大脑的指挥,五官是大脑功能的延伸,相当于大脑的五个分支,意觉只不过是这些感官的总称。[8]因此,本文在语料统计中这类不包括在通感范畴内。同时,由于通感和移就有相似性但移就不涉及跨感官感知,所以本文也把移就区别于通感。总之,本文所涉及的通感语料仅包括触觉、听觉、味觉、嗅觉、视觉、温觉(温觉其实是触觉的一种,但因表达的意境略有不同,在这将其区分)之间的置换、叠加和移动。

三、基于语料库的《围城》中通感及其翻译研究

原文通感主要分为语篇上的通感和由于长期使用已经被人们忽视的变成了“死隐喻”的通感构词。下文将以此进行分类。

(一)分类标准

步骤一:根据语篇和通感构词两个层次,按照通觉的不同,大致可以分为:听、味、视、嗅、温觉,以此对《围城》中的通感及其译本进行分类。

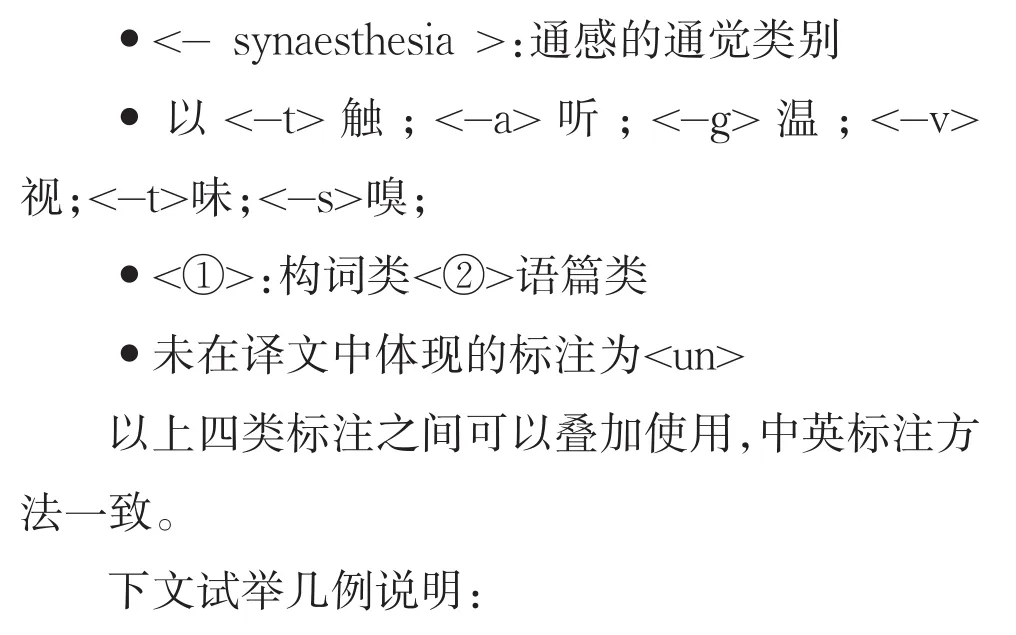

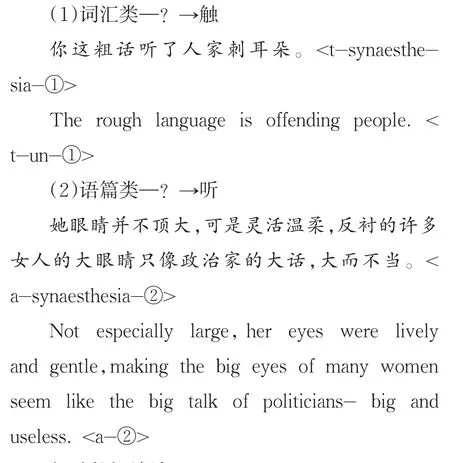

步骤二:将《围城》及译文中通感根据通觉的不同进行标注,即在“<>”中用固定的字母符号表示特定的检索项,标注体例如下文所示:

(二)数据统计

将标注两个文本运用AntCon软件中的“Concordance”进行检索,通感的统计数据如下表所示。

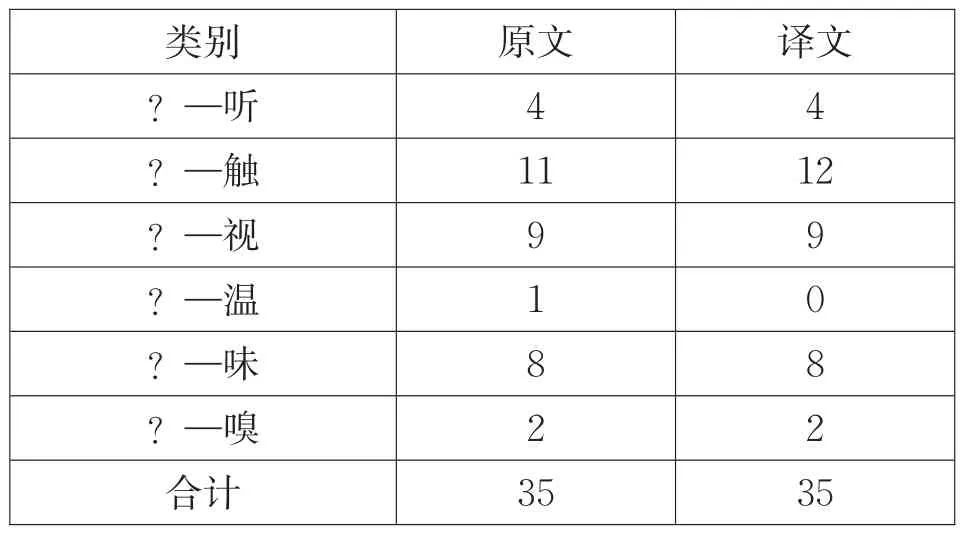

表1 语篇层面

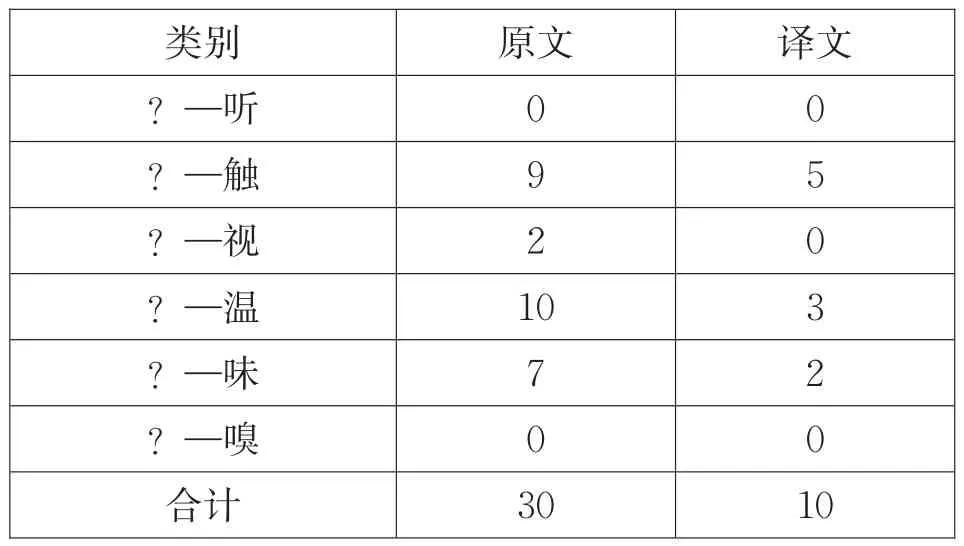

表2 通感构词层面

由表1和表2可以看出触觉、温觉、味觉这三类相对低等的感官常被用来打通其他感官,但相对而言汉语倾向于使用温觉词作为通觉,英语中则更倾向于选择触觉。

从表1通感在语篇层面的数量可以看出通感在原文和译文分布基本完全相同,略有不同的是通觉为触觉的通感在译文中多了一例,而温觉上的则少了一例,但最终总数量都是35,保持了一致。

表2中通感在构词层面,原文和译文数量呈现较大差距,分别为30和10,可以推断在词汇层面通感手法保留较少。但再根据文中标注的词语种类判断和观察,发现原文一些由于大量使用已经变成了“死隐喻”,以至人们已经意识不到他们的存在的词语如冷笑、干笑、尖嗓子等在译文中没有完全以通感构词风格再现,这也是导致原文和译文通感数量差距的重要原因。其次,一些带有明显的中国文化典故的词语如吃醋、放冷箭等词语在翻译时采用意译的方式再现了原文的意义,但没有保留通感风格。再次,由于汉英语言结构的不同,汉语重意合而英语重形合,汉语中一些词语在英语中往往习惯于用长句如状语从句表达。

(三)《围城》中的通感的艺术效果及其翻译研究

通感由于其涉及各感官的特殊性,因此在刻画人物心理、推动小说情节发展中发挥着重要的作用。译文如何实现,多大程度再现原文的文体效果及其美学价值值得关注。下文将对《围城》中的通感从语篇和构词两方面进行深入分析并探讨相应的翻译策略和艺术效果。

1.语篇类

如数据所示语篇层面的通感在原文和译文分布基本完全相同,只有一处略有不同。可见译文几乎直陈了原文的通感,大多采用了直译。Newmark曾指出翻译隐喻时首选而且最令人满意的翻译方法是在目的语中再现原来的意象。[9]显然,通感作为一种映射在相异感官的特殊隐喻方式采用直译保留原有风格是可行且令人满意的。

(1)语篇类——听→触

鸿渐好像自己耳颊上给他这骂沉重地打了一下耳光,自卫地挂上听筒,苏小姐的声音在意识里搅动不住。

Hung-chien felt as if her abuse had given him a heavy slap on his ear and in self-defense,he hung up the receiver.

这是一个暗喻式的通感,“骂”是一个听觉的词,“沉重的打了一下耳光”表示的是一种触觉。骂声给人带来心理上的疼痛和耳光给人带来肉体上的疼痛有相似之处,用通觉特征体加以描写可以强化这一感官,巧妙地将人类的听觉和触觉两种感官融合起来,骂的沉痛也暗示苏文纨做人做事乃至恋爱过程中都固守的强势地位。作者把不能在现实中以可视可触的形式出现的声音立体化地展现在接受者面前,化无形为有形,让骂中有了打耳光之感,也仿佛让读者感受到骂声来势汹汹,像巴掌打在脸上给人带来疼痛。这正如张晓菲认为:“在人的各种感觉中,触觉仿佛是一根生命的弦,作者只要轻轻弹动它一下,立刻就会引起心灵的震颤,生命便开始歌唱或叹息!”[10]译文中也原封不动地再现了原文的形式,传达了同样的意思,实现了与原文同样的文体作用。

(2)语篇类——触→视

方鸿渐大醉后醒来,头里还有一条锯齿线的痛,舌头像进门擦鞋的棕毯。

The next morning,Fang Hung-chien work up early,with a sawing pain in his head,and his tongue feeling like the coir doormat for wiping one’s shoes before entering the house.

这是一个明喻式的通感,酒后舌头的麻木多刺与擦鞋的棕毯在视觉上的毛躁,疙疙瘩瘩这两种感官有相互交叉之处,作者将原来孤立的两种感官写得有了内在的联系,是一种感官的置换。感官的相似之处也成了比喻的切合点,这正是有很多学者把通感概括到隐喻的范畴之下的原因,和隐喻不同的是,认知的两域之间投射在不同的感觉域中。恰当的比喻,打通了读者各感官的体验,让读者在平面化的文学阅读中还原出立体化的真实世界般的各感官体验。通感是一种特例,打通了人类的多种感官。作为人类的一种共有的认知机制,译者也用了同样的意象传达了原文的意思,译入语读者也不难理解。

(3)语篇类——听→视

说完加以一笑,减轻语意的严重,可是这笑声硬倔强宛如干浆糊粘上去的。

He finished with a laugh to lighten the severity of his tone,but the smile was stiff and obstinate as though stuck on with dried paste.

这句描写在旅行中,辛楣和顾尔谦等人发生争执后的一笑。一笑了之可以看出辛楣豁达大方,是一个从大局考虑的人。但生气时伪装自己情绪的尴尬的笑虽可以缓解气氛,却不是发自内心的,不免僵硬勉强。作者没有简单地以辛楣冷淡的一笑或其他词来代替,而用了一个明喻式的通感句子,把笑声说成干浆糊粘上去的。笑声的做作与干浆糊一样都是不牢固的,将干浆糊视觉上的突出的性质赋予给本觉,给读者微妙的生活体验,让读者既能“听到”笑声,也能“看到”僵硬不快的情绪。译文中译者用dried paste意象直译了原文,用“stiff”“obstinate”修饰这一意象,甚至再现了原文句型结构,完整地保留原文的风格,从语篇上看的确可以窥见原文的影子。

他说话里嵌的英文词,还比不得嘴里嵌的金牙,因为金牙不仅妆点,尚可使用,只好比牙缝里嵌的肉屑,表示饭菜吃的好,此外全无用处。

The English words inlaid in his speech could not thus be compared with the gold teeth inlaid in one’s mouth,since gold teeth are not only decorative but functional as well.

短短的一段话,用了讽刺、暗喻、通感三种修辞手法。汉语中夹杂外语的时髦就像好好的牙齿敲掉了,镶上几颗金牙那样让人看着别扭,牙缝里的肉屑也会给人视觉上带来不悦。“夹杂的英语”这种声音上的刺耳难耐引发心理上的憎恶,用视觉打通听觉是常见的通感形式。不是人人都会遇到张先生这种人,但人人都会有牙缝里肉屑或看到金牙的经历。通俗的比喻式通感打通了读者感官体验,这使得读者不会因为生活体验的缺失而错失领悟这种感受的遗憾。将风马牛不相及的事物连在一起,化雅为俗,使得各个层面的读者都能享受阅读带来的趣味。同时这一通感也体现了作者辛辣的讽刺,表面上讽刺一些说话喜欢夹杂英语的所谓的“时代新贵”,实际上要说的是一些处在动荡时代经济上的暴发户,经济上的富裕并不能使精神富足。可见通感这一修辞手法作用不容忽视,它大大增加了文本的容量,也扩大了受众方面。

(4)语篇类——视→嗅

像自己这段新闻才是登极加冕的恶俗,臭气熏得读者要按住鼻子。

The item about himself was in such supreme bad taste that the stench was enough to make the reader hold his nose.

嗅觉与其他感官不同:“嗅觉是我们最早出现的器官,而且进化得非常成功,最终神经束上方的一小块嗅觉细胞组织逐渐地演变成了大脑。我们的左右脑最初是从嗅觉树干上长出来的花蕾。”[7]尽管嗅觉是种较低等的感官器官,但它对交际主体间的精神调节和情感倾向性选择至关重要,在文学语言中表达情感的效果立竿见影。相比其他感官,嗅觉能更快地激发强烈的情感。因此用嗅觉来打通其他感官,具有深刻的表现力和显著的互动效果。用嗅觉的臭来描写报纸上的文字,衬托方鸿渐看到这个克莱登大学的造假新闻羞愧想逃避的心理,仿佛看到这些文字就闻到了臭气。视觉和嗅觉的沟通引导两个主体产生精神同构,容易使接受者产生共鸣,接受者也敞开胸怀感受嗅觉和视觉词的语义作用,于是臭气的强烈的主观性与视觉上的转瞬即逝之间构成互动,似乎报纸上的气味具有难闻的刺激性,让人想逃避。作者借用这一通感暗示鸿渐人生追求失落的心情,渲染了小说搭建的主题:人生如围城,因本身的局限及社会环境所迫有很多无奈,淋漓尽致地讽刺了20世纪三四十年代中国绝大多数知识分子。

(5)语篇类——嗅→温

太阳烘焙的花香,浓的塞鼻子,暖的使人头脑迷倦。

...and the fragrance of flowers baked by the sun was thick enough to make one drowsy.

这是一段环境描写,春暖花开让人迷倦。用温度词“暖”来传达花香,似乎空气中的花香有了温度,给人带来温暖,让人迷倦。温暖和香味两种感觉都会让人昏昏欲睡,根据认知的完形功能将这两种感觉并置在一起,融为一体,同时作用于人脑给读者带来一种熟悉的感觉。在译文中译者用了thick(浓厚)一词直接传达花香浓郁,但却缺失了原文传达花香在太阳烘焙下给人带来的暖意,并没有使用通感词完整再现原文的意象,相比原文使用通感描述弥漫花香暖洋洋的感觉稍显逊色。在汉语中温觉词是最活跃的通感联觉词,然而在英语中人们往往习惯于用触觉词来打通其他感官。[9]类似描写暖烘烘花香的通感在译文中也有使用触觉词strong来表达的。

2.构词类

构词层面的通感在原文和译文中数量呈现较大差距,这是由于中英语言本身结构差异和文化不同导致表达习惯不同。保留原文形式给译者带来较大困难,因此有时只能传达语义,牺牲通感形式。通感构词在渲染气氛推动小说情节发展方面起到重要作用,因此翻译时也不容忽视。

(1)构词类——视→触

赵辛楣喉咙里干笑道:“从我们干实际工作的人眼光看来,学哲学跟什么都没学没什么两样。”

Chortling,Chao Hsin-mei said,“in the eyes of those of us engaged in real work,studying philosophy and not studying anything amount to one and the same.”

汉语“干笑”一词属于通感构词的范畴,将视觉词和触觉词巧妙的结合,表达一种勉强做出的笑,无奈的皮笑肉不笑,轻蔑之意。通过对人物的动作描写来表现人物的精神面貌,思想感情是小说常用的一种塑造人物的方法。辛楣对鸿渐不怀好感,充满醋意。谈话时当然也故意处处刁难,希望让鸿渐陷入尴尬的场合。他看不起鸿渐这个学哲学的故意以此贬低他。“干笑”一词恰好生动地描述了辛楣的内心活动,给读者鲜明的视觉印象,使人物形象具体可感。译文中译者使用了“chortling”一词,在柯林斯英汉双解词典中的解释是“to chortle means to laugh in a way that shows you are very pleased”,意为“哈哈大笑”。哈哈大笑一词也许不能让译入语读者感受到话语中暗含的敌意,形式和功能均未实现对等。在英语中类似干笑意思的词有hollow laugh,也有类似的通感构词laugh drily。用这些词来代替也许更能准确传达原文的意思。

(2)构词类——听→温

他是同学们玩笑的目标,放冷箭没有不中的道理。

In grade school he was the butt of his classmates’jokes,no shot could ever miss the mark.

汉语中关于“冷箭”一词有多个典故,但无论何种都有“暗中诽谤攻击,伤害别人的行为和诡计”的意思。辛楣脾气好,也因此小时候成为别人的笑柄。结合语境在此“冷箭”暗指诽谤攻击的语言。表温觉的“冷”更加大了语言听觉的力度,仿佛让读者感受到了同学们玩笑的尖刻。汉语中偏向用温觉词来渲染气氛,类似这样的通感构词很多,如冷冷地说、冷笑。然而,文本的接受方和输出方对文本的理解很大程度是由认知背景的异同所决定,共同的认知背景是决定语言交际成功的基础,也是使目的语读者接受这种修辞表达的重要保障。在译文中译者巧妙地使用了“butt”“shot”两意象,分别将辛楣隐喻成“butt”(箭垛),捉弄的语言隐喻成“shot”(箭),虽然表达的形式不一样但也能创造与原文同样的语境,达到同样的效果,读者都不难感受到语言的冲击力。

《围城》中多数通感通过和比喻、隐喻等修辞手法同时使用发挥其审美价值。钱先生作为一位语言大师,在小说中创造了大量的通感关系,突破了人们脑中约定俗成的“一般观念”,将抽象的事物具体化,使得小说中无论是细描还是概括都到位而且恰当,在艺术上达到极高的成就。通感的神奇之处也正在于其创造性,读者能够用各种感官去感受事物的形象、声音、气味、质感……联想体验到每一种事物的与众不同。同时,大量的通感关系也扩大了小说的容量,使得《围城》不仅是一部简单叙述爱情婚姻的小说,而且通过对知识分子形象化写照批判了作者所处时代的一些卑微、自私、小聪明的知识分子。通感作为人类共有的认知,使得通过直译再现原文创造的新的关系成为可能,译者也悉心照顾了原文的大多数通感风格。然而由于中英文化及语言结构本身的差异,译者在揣摩一些意义仍然面临难题,尤其是一些通感构词,文中很多词通过意译的方式传达了语义,但一些通感风格的破坏使得原文意义出现了一些缺失和亏损,仍需不断改进。

[1]孙艺风.围城英译本的一些问题[J].中国翻译,1995:31.

[2]李悦.汉语成语英译商榷——从围城英译本谈起[J].外语教学,2005(9):78.

[3]王磊.隐喻与翻译:一项关于《围城》英译本的个案调查[J].中国翻译,2007(3):76.

[4]崔慧波.通感修辞带给《围城》的艺术效果[J].广西大学学报,1985.

[5]伍立场.读《围城》说通感[J].新闻爱好者,1988.

[6]Lakoff,G.&Johnson,M.Metaphors We Live By[M].University of Chicago Press,1980.

[7]周振甫.周振甫讲修辞[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[8]高志明.通感研究[D].福州:福建师范大学,2010.

[9]Newmark,Peter.A Textbook of Translation[M].Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[10]张晓菲.小说中描写触觉的艺术[J].安徽大学学报,1995(06):20.