对腐败的“心理绑架”效应的验证性内容分析

徐瑞婕 许 燕 冯秋迪 杨浩铿

(北京师范大学心理学院人格与社会心理研究所,北京100875)

腐败是我国在社会转型期所面临的诸多社会和政治问题中非常突出的一个问题。2014 年,中国在“透明国际”组织公布的全球清廉指数评分中仅得到36 分,清廉程度在175 个被统计的国家和地区中仅排在第100 位。党中央对腐败问题也给予了高度重视。习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时发表的讲话中就提到:“要牢记‘蠹众而木折,隙大而墙坏’的道理,保持惩治腐败的高压态势,做到有案必查、有腐必惩,坚持‘老虎’、‘苍蝇’一起打”。如何有效的应对并预防腐败,成为了我国经济社会进一步发展过程中必须要面对的重要议题。调查结果显示,腐败猖獗的一个重要原因,就是有些原本纪律严明、一身正气的清官、好官,在工作的过程中逐渐变成了贪官、腐官(戴隹等,2013)。因此,对清官变腐进行深入地探究与了解,能够对预防腐败发生起到积极作用。本文采用质性研究的方法,对由清变腐的官员的原因、过程与特征进行探索,验证了腐败过程中的“心理绑架”效应。

1 文献回顾

1.1 腐败的定义与理论

腐败的定义有狭义、广义之分。广义的腐败是指政“党、政府等政治性的组织机体因权力制约机制不健全、制度不完善,难以自行及时有效地抑制个体的利己主义和调节、清除机体的弊端,而导致公职人员不正当使用公共权力,严重违背职责和法律、道德规范,政治上麻木、经济上贪婪、精神上颓废和生活上糜烂,完全背离既定目标和既定轨道运转的政治状态”(吴吉远,1998)。狭义的腐败是指“接受委托代理契约限制的代理人将不属于自己的财产和权力,如政府、公有公司、公共慈善团体的公共财产或服务等出卖给第三方的行为”(Banfield,1985;Colombatto,2003;Jain,2001;Murphy,Shleifer,& Vishny,1993;Tanzi & Davoodi,1998;Vinod,2000)。

早期的腐败理论偏重于从宏观的视角进行探讨。其中,政体理论认为,腐败主要受到专制政体本身的影响(Montesquieu,1961);自由主义理论认为,腐败的产生受到国家过度干预社会经济生活的影响(Mill,1959);现代化理论则认为,是社会和经济的现代化发展水平决定了社会的腐败水平(Huntington,1989)。然而,此类理论着重强调政治体制、意识形态和社会因素在腐败产生过程中的作用,却无法在个体层面有效地解释参与腐败活动的原因。

上世纪80 年代以来,经济学领域的研究者从个体层面对腐败进行了研究。经济学研究者的观点基于两个基本假设:一是腐败是理性自利的经济人追求利益最大化的行为(Hu & Liu,2003);二是当事人事前对腐败行为持肯定态度(薛刚,2010)。他们认为,腐败即寻租,是企业贿赂官员为本企业得到项目、特许权或其他稀缺资源的行为,是个体对成本-收益进行理性权衡之后做出的决定(Buchanan,Tollison,& Tullock,1980;Mishra,2004)。然而,这些理论主要探讨的是权力寻租者的腐败行为,以及从行贿者的视角探讨腐败心理,对“清廉的好官如何涉入腐败”这一问题的解释力较为有限。

1.2 腐败的心理绑架效应

通过阅读近十年间(2003 ~2013 年)各类新闻媒体(报刊、网络、书籍等)对腐败官员的报道,以及政治学、经济学、管理学、心理学等各学科关于腐败研究的期刊文献,研究者发现许多案例都呈现出惊人的一致性:许多能力突出、原本清廉的官员,身边都存在着一些所谓“朋友”,他们不断使用软性手段(如投其所好等)与官员结成情感联结,最终以人情关系迫使官员做出违背法律的事情(Xu,2011)。此类现象与腐败中的“心理绑架”效应存在着较强的一致性,因此都可以通过“心理绑架”效应进行解释。

心理绑架(Psychological Kidnap)是一个描述特定的交往过程的现象模型:在交往过程中,绑架者为获取某种利益,在被绑架者不知情的条件下,通过人情关系的互动建立起双方的联系,并最终利用人情关系达到其工具性目的的过程(许燕等,2014)。心理绑架效应涉及三个阶段:第一阶段,绑架者寻找联结点,或者通过中间人介绍,与被绑架者建立初步关系,开始资源输出和累积;第二阶段,随着交往深入,双方信任加深,形成紧密联结。此时绑架者主要通过不向被绑架者提要求,而是不断加强资源输出和累积的方式加深双方的关系;第三阶段即绑架者提出要求,进行软性胁迫的阶段。绑架者在此阶段进行资源攫取,并与被绑架者形成利益共同体。

心理绑架效应的特征主要有三个:(1)隐性手段。指绑架者在交往开始时隐藏其真实目的,对被绑架者示好,投其所好,进行情感投资,从而让被绑架者建立一种安全感;(2)风险与成本知觉错位。绑架者通过与被绑架者建立情感联结,降低被绑架者的防御心理,从而降低风险知觉。拒绝成本是指被绑架者拒绝绑架者的要求所要付出的代价,包括产生认知失调、亏欠感、失去情感联结、偿还资源、被对方举报等。此类拒绝成本会随着双方关系的深入而逐渐升高。因此风险知觉与成本知觉产生了“错位”现象;(3)软性胁迫。当绑架者与被绑架者建立了足够的联系之后,为了获得收益,绑架者会使用软性胁迫的方式,即通过关系、人情、舆论等软性因素,而非强硬地施压,来迫使被绑架者答应自己的要求。

心理绑架效应应用在腐败问题中,行贿者即绑架者,官员即被绑架者。行贿者是通过与官员建立情感联结的手段,来达到工具性目的,在此过程中,官员会体验到被胁迫的感觉,不得不答应行贿者的要求,心理绑架成功。因此,为了验证“心理绑架”效应的过程与特点,研究者通过理论抽样法,在阅读的案例中抽取了具有代表性的19 篇,运用内容分析法对官员涉入腐败的过程进行了分析,期望为今后的量化研究打下基础。

2 研究方法

研究方法为质性研究中的内容分析方法,探索腐败者在腐败过程中的心理变化,对心理绑架效应进行验证。

2.1 抽样方法与标准

抽样方法为理论抽样,即选择具有特定信息的人群,能够提供回答研究问题信息的时间、场景以及人群等最重要的问题(Weiss,1995)。由于心理绑架的研究所关注的是清廉的好官为什么会变坏,因此抽样的范围必须限定在“清廉”的官员中,选择的文本资料必须能够反映官员由清廉到腐败的“变化”过程,以及在这一过程中双方启动了“人情”效应。本研究依据上述三种特征作为理论抽样的基础,以验证心理绑架的特征。

通过搜索案发时间在2003 ~2013 年间的腐败官员自白书,共抽取19 篇满足上述三个抽样条件的案例。抽样标准有4 条:(1)来源渠道。自白书来源分为政府媒体与民间媒体两类。政府媒体包括人民网、新华网、中国共产党新闻网、检察日报和中国反腐倡廉网,民间媒体包括凤凰网、腾讯网、青岛新闻网和中山市预防职务犯罪工作网;(2)分布地区。自白书中涉及的官员在落马前的工作地点分布于全国12 个省、自治区、直辖市,其中重庆市3 人,浙江省4 人,黑龙江省2 人,新疆、北京、四川、湖北、江苏、山东、贵州、陕西、吉林、广西各1 人;(3)职位类别。落马官员的职位涉及各级党政机关、学校及国企;(4)职位层级。落马官员层级从局级到厅级都有分布,其中副厅级或正厅级人数较多。

2.2 编码体系构建

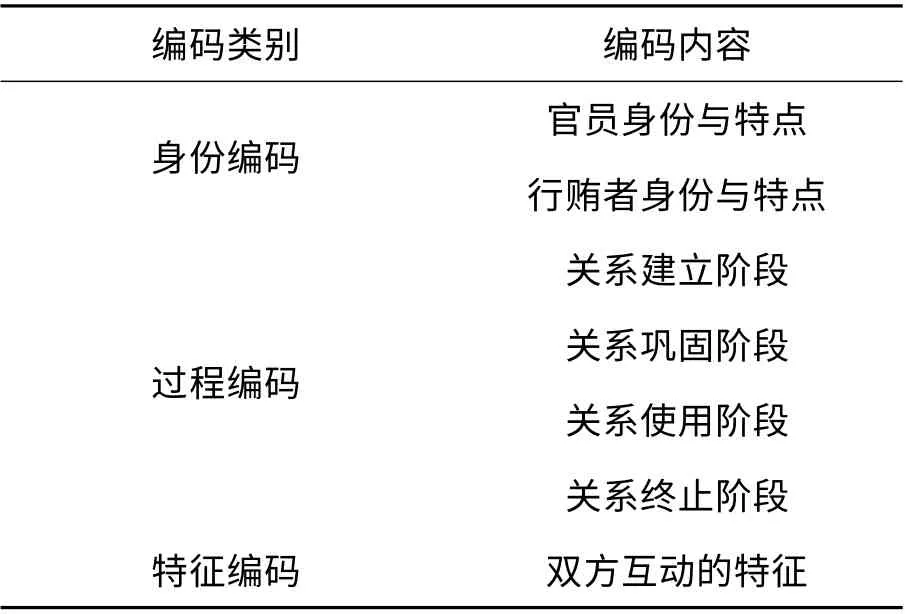

分析文本资料的方法为内容分析法。内容分析法是一种对研究内容进行分析的定性研究方法,是一种以量化的数据研究质的变化的方法(孙瑞英,2008)。而编码体系构建是内容分析中最重要的一个环节,其作用就是把分析单元分配到最能说明目的的逻辑分类框架中(余娟,2006)。根据前期“心理绑架”的现象模型(Xu,2011),经过反复讨论与比较,确认了三种编码类别,分别为身份编码、过程编码与特征编码。具体标准如表1。

表1 内容分析编码表

2.3 编码过程与标准

编码过程共分3 步。第一步为半结构化编码。首先将自白书的文本逐句分解为独立的部分,保留所有与所研究的问题有关的词、短语、句子和段落并编码为相应的概念;然后将内涵一致的几个概念统合在一起,成为一个独立的类目,并对其命名(a1,a2,a3…)。为了克服编码者的主观差异,第一阶段的编码共有4 人同时进行。编码者均为北京师范大学心理学院受过专业训练的在校学生,其中本科生2 人,硕士生1 人,博士生1 人。

第二步为主轴编码阶段。方法是将第一步得到的类目以一定的方式进行整合,建立类目之间的联系。每次锚定于一个类目,并以此为中心寻找相关资料并加以分析。通过这一步骤可以加强独立类目间的联结,将分散的资料进行组合,并为下一步的选择编码奠定基础。在将编码类目和案例不断比较的过程中形成21 个一级类目(A1,A2,A3…)。

第三步为选择编码阶段,从主要的类目中经过系统分析逐一选择出具有统领性的核心类目(B1,B2,B3…),将其他类目逐步集中在核心类目周围,建构出内在的逻辑联系。经过分析,12 个主要类目可以分为四部分:官员特点(B1/B2/B3)、官员受贿的心理过程(B4/B5)、资源交换过程及特点(B6/B7/B8/B9/B10/B12)、以及行贿者心理(B11)。

3 结果分析与讨论

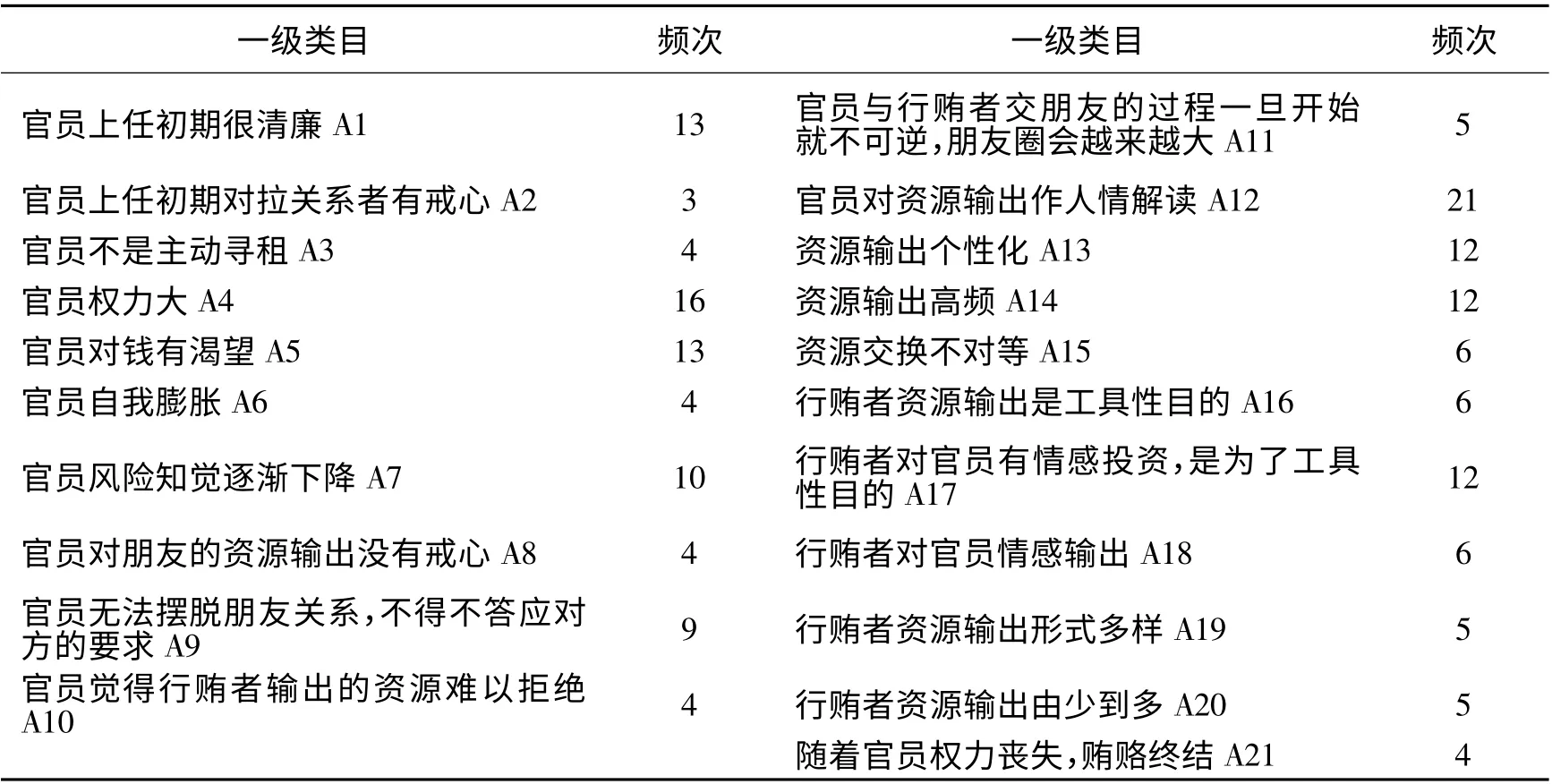

第一步编码阶段中共提取分析单位171 个,如职位升迁,他人吹捧,官员会自我膨胀(a1),第一次收到贿赂,官员良心不安,并且退还贿赂款(a2)等。在一级编码的基础上,第二步从中再归纳出一级类目21 个。具体类目与频次见表2。

表2 一级类目表

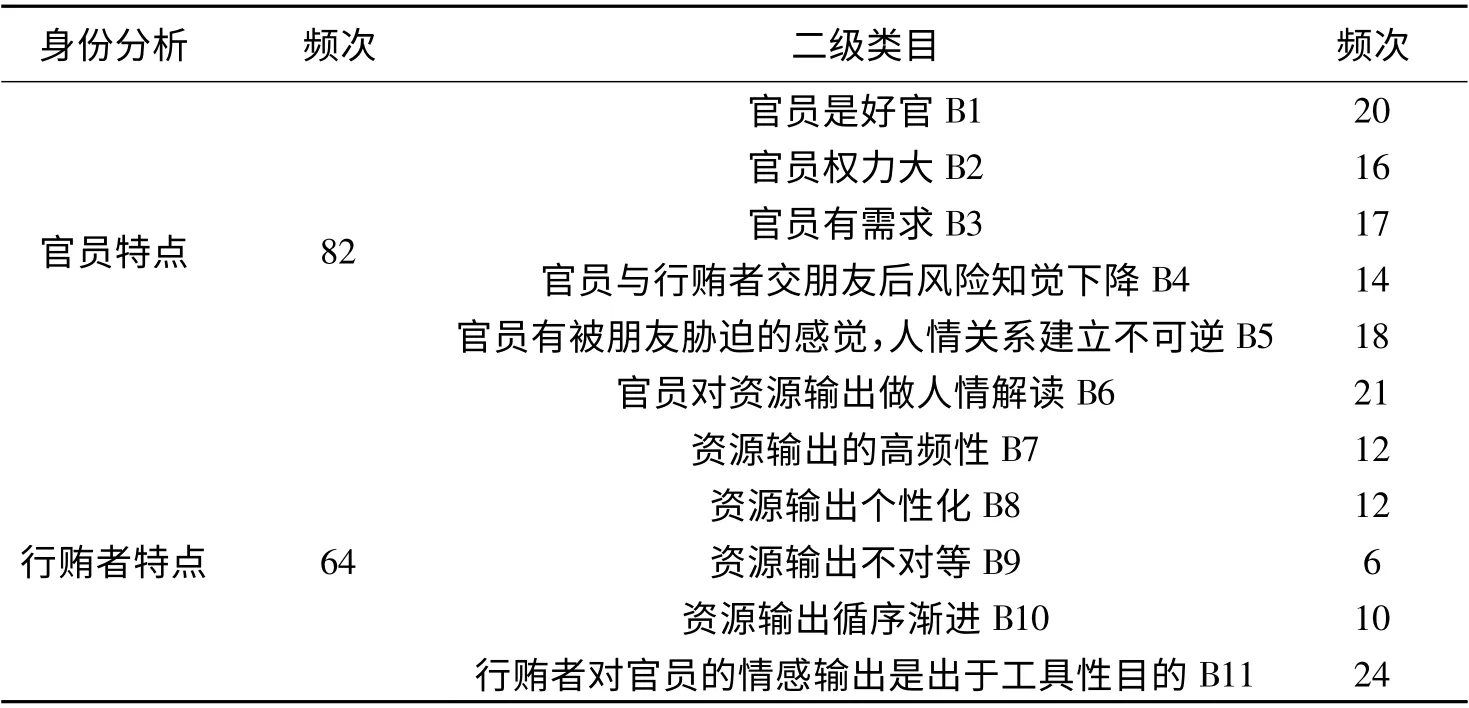

根据21 个一级类目,共构建出二级类目12 个。研究者将12 个二级类目从三个分析视角进行了组合,分别为身份分析、过程分析和特征分析。结果如下:

3.1 身份分析

文本分析结果表明,官员在与行贿者互动过程中,官员身份体现为被绑架者,具有被绑架者的特征(风险知觉下降B4,被胁迫感B5 等),行贿者的身份体现为绑架者,具有绑架者的特征(情感输出为了工具性目的B11 等)(见表3)。

表3 身份分析类目表

在心理绑架过程中,官员与行贿者作为互动的双方,各自的特点不同。对于官员来说,刚上任时是清廉的好官(B1),且并非主动寻租(A3);但由于权力较大(B2),引来了许多人以“交朋友”的方式与其互动(A11);同时,官员对金钱等物质有需求(B3)。在与“朋友”的互动中,官员的风险知觉逐渐下降(B4),且倾向于将自己收受的资源(金钱、礼物等)解读为朋友间正常的人情往来,而非行贿受贿(B6)。然而,当双方互动到一定程度,“朋友”提出以权谋私的请求时,官员有被胁迫感(B5)。

对于行贿者来说,对官员的资源输出就是最大的特征。这些资源输出表面上带有较高的情感性因素,但实际上行贿者的目的是工具性的(B11),是为了利用官员的权力。这一阶段的资源输出具有高频、个性化、不对等和循序渐进等特点(B7 -10)。

3.2 过程分析

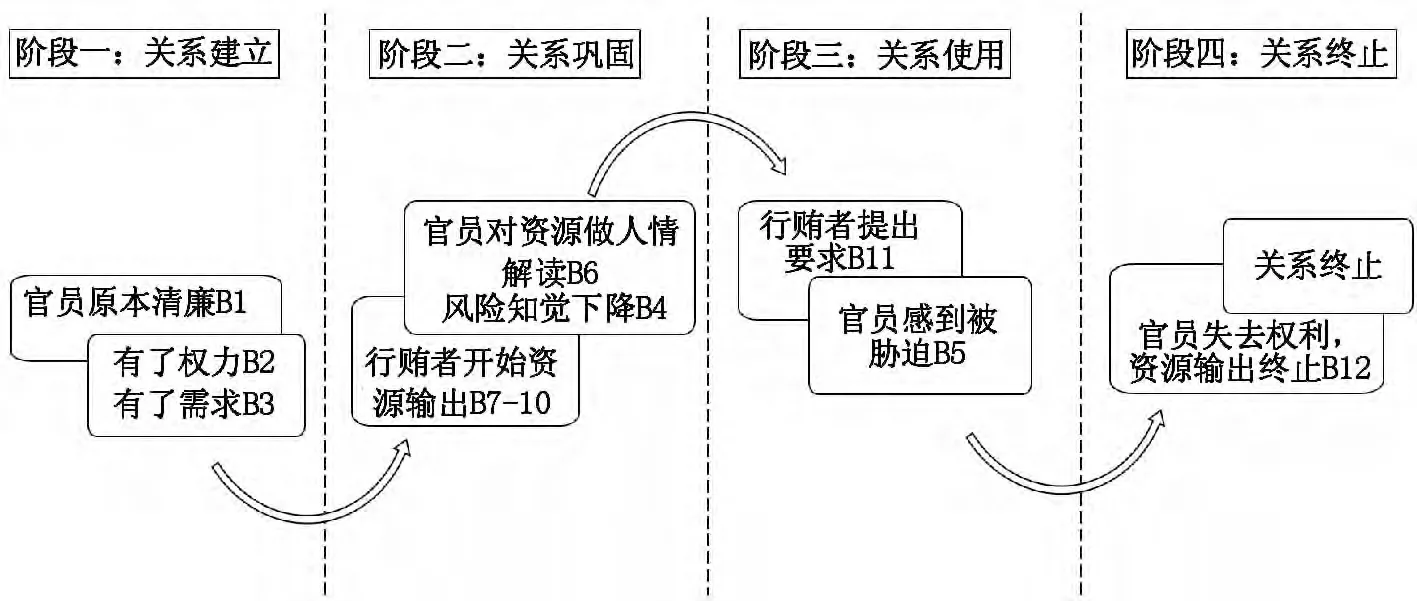

心理绑架的过程可以分为四个阶段(见图1):

阶段一(关系建立):官员原本是清廉的好官,当手中有了权力(B2),并且对钱有渴望或有需求时(B3),关系建立的条件具备,行贿者可以通过各种方式与官员建立人情关系;

阶段二(关系巩固):官员开始接受行贿者的资源输出并将其解读为人情往来(B6),对双方的关系的积极评价逐渐上升,风险知觉逐渐下降(B4)。此时行贿者循序渐进地提高资源输送的频率,富有情感性表达且不求回报(B7/B8/B9/B10);

阶段三(关系使用):时机成熟后,行贿者以“朋友”身份向官员提出违规要求,牟取私利(B11),官员因人情而无法拒绝请求,腐败滋生(B5);

阶段四(关系终止):官员由于退休或被查处而丧失权利,失去利用价值,行贿者停止资源输出,双方关系破裂或终止(B12)。

图1 心理绑架过程分析

3.3 特征分析

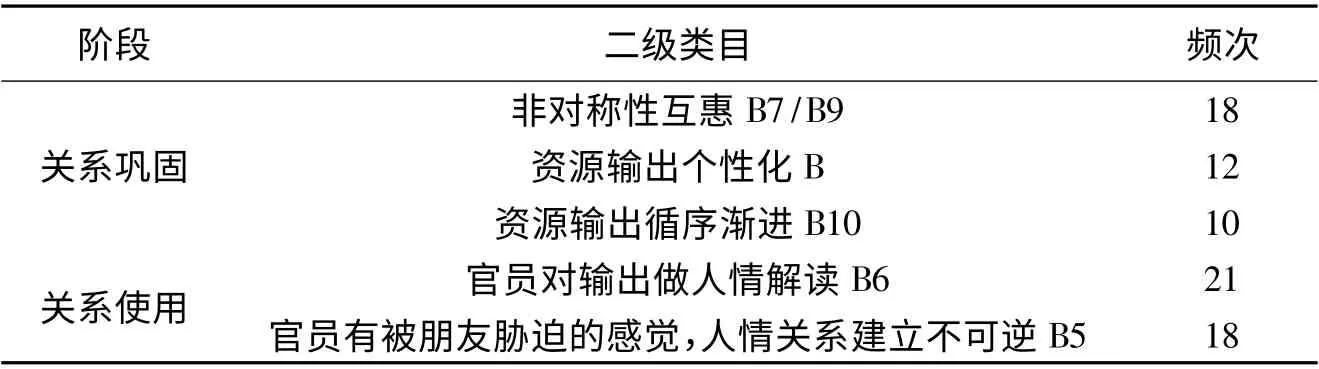

心理绑架特征在绑架过程的第二三阶段分别有不同的体现(见表4)。在关系巩固阶段,如何让官员顺利接受输出的资源是行贿者最关心的问题,此时的输出具有非对称互惠、循序渐进和情感性输出三种特点(B7 -10)。而到了关系使用阶段,行贿者开始要求官员以手中的权力为自己牟利,原本表面上的情感性关系被工具性关系取代,此时官员就会产生被胁迫感(B5/B6)。

表4 特征分析类目表

在关系巩固阶段中,随着行贿者的情感性资源输出越来越多,双方的联结越来越紧密,官员的风险知觉会逐渐下降,从一开始的“有戒心”转变为“把他们当作真心的朋友”(B6)。在这一阶段中,资源输出起到了至关重要的作用。资源输出在心理绑架效应中主要有三种特点:

(1)非对称互惠(B7/B9)。表现在行贿者前期不断向官员输出资源,却从不要求回报,或只提出很小的要求,与付出不成比例,从而形成了不平衡的互惠关系。由于互惠规范强调的是交往的情感内涵,而弱化交往双方的利益计算,因此不求所报的付出能够传达出对对方需要的重视以及为对方做出牺牲的意愿(冯必扬,2011;阎云翔,2000)。因而这种资源输出方法所负载的情感性成分较强,能对关系带来积极的影响。

(2)循序渐进(B8)。是指双方关系的培养是一个长期的逐渐积累的过程,以人情铺垫为目的,行贿者向官员输出资源持续时间较长,资源的贵重程度由轻到重逐渐提高。如果行贿者一次性送上大额金钱或指向工具性目的,容易引发官员的戒心,采取较为防御的态度(Shen,Wan,& Wyer Jr,2011)。但是,如果行贿者开始时只是采取普通的人际交往形式(如登门拜访、请客吃饭等),在紧密联结建立之后,再逐渐加大数额,官员则更容易接受。

(3)情感性输出(B10)。即一切以满足对方的需求为目的,用需求法则来进行资源输出,绑架更易成功。行贿者输出的资源都带有情感性,即“投其所好”,较好地满足了官员当前的需要或爱好,体现出资源输出者在挑选资源时投入的心思,让官员从中体验到一种被理解、被关心的感觉(Belk & Coon,1991)。一旦情感性关系建立起来,行贿者再提出资源分配要求,官员就更难以拒绝,进而导致腐败发生。

在关系使用阶段中,当行贿者提出要求利用官员手中的权力为自己谋取私利时,官员会产生“被朋友牵着鼻子走”的感觉,自主性和控制感下降,产生被胁迫感(B5)。但这种胁迫往往并非直接以利益相要挟,更多的是通过人情、面子、舆论压力、利益诱惑、潜在风险等因素胁迫被绑架者答应风险性的要求,因此称为软性胁迫,即“温水煮青蛙”效应。

4 研究结论

通过对腐败官员的自白书的内容分析,验证了腐败中的“心理绑架”效应。心理绑架可以从三个角度进行分析:

(1)身份分析。官员的特点是清廉,有权力,但同时也对金钱有需求;当与行贿者“交朋友”之后,官员会倾向于将资源输出解读为人情往来,风险知觉下降。而当行贿者以“朋友”的身份提出以权谋私时,官员会有被胁迫之感。行贿者的特点主要体现在资源输出方面,在与官员建立关系后,会以高频、个性化、不对等的方式输出资源,对资源输出抱有工具性目的。

(2)过程分析。心理绑架有4 个过程:关系建立期,官员有权力且有需求,绑架者与之建立人情关系;关系巩固期,绑架者通过资源输出,让双方的联结更加情感化,且更加紧密;关系使用期,绑架者提出以双方的人情关系要求被绑架者以权谋私,被绑架者有被胁迫感;关系终止期,资源输出停止,双方关系破裂。

(3)特征分析。在关系巩固阶段,资源输出的特征是非对称、循序渐进与情感性互惠;在关系使用阶段,主要特征为软性胁迫。

楚文凯.(2007).社会转型期预防腐败问题研究. 博士学位论文.中共中央党校.

戴佳,徐日丹,姜莉,沈娟.(2013).84 份悔过书揭示8 种典型心态.检察日报,p.005.

冯必扬.(2011).人情社会与契约社会——基于社会交换理论的视角.社会科学,(09),67 -75.

Huntington,S.P.(1989).变化社会中的政治秩序(王冠华,刘为 译).生活·读书·新知三联书店.

李景华.(2011).反腐败预防优先理念研究.博士学位论文.中国政法大学.

Mill,J.S.(1959).论自由(许宝骙 译).商务印书馆.

Montesquieu.(1961).论法的精神(张雁深 译).商务印书馆.孙瑞英.(2008). 基于内容分析法的网络舆论信息研究.情报科学,(12),1818 -1823.

吴吉远.(1998).贪污与腐败辨析.民主与科学,(03),26 -28.

习近平在中共中央政治局第五次集体学习时的讲话.(2013).党建,(05),7.

许燕,冯秋迪,杨浩铿,徐瑞婕,程琪,王馨蕊,冯阳.(2014).腐败心理研究的理论与研究范式.社会心理研究,(3),36-48.

薛刚.(2010).“涉入”与“知情”:集体腐败道路上分离的两点.政治学研究,(01),93 -105.

阎云翔.(2000).礼物的流动:一个中国村庄的互惠原则与社会网络.上海人民出版社出版.

余娟.(2006).论心理学研究中的内容分析法.河西学院学报,(01),74 -77.

Banfield,E.C. (1985). Corruption as a feature of governmental organization Here the People Rule(pp.147 -170).Springer.

Belk,R.W.,& Coon,G.S.(1991).Can’t buy me love:Dating,money,and gifts.Advances in Consumer Research,18(1),521-527.

Buchanan,J.M.,Tollison,R.D.,& Tullock,G.(1980).Toward a theory of the rent-seeking society.Texas A & M University Press.

Colombatto,E.(2003).Why is corruption tolerated?The Review of Austrian Economics,16(4),363 -379.

Hu,Y.A.,& Liu,D.Y.(2003).Altruism versus egoism in human behavior of mixed motives.American Journal of Economics and Sociology,62(4),677 -705.

Jain,A. K. (2001). Corruption:A review. Journal of Economic Surveys,15(1),71 -121.

Mishra,A.(2004).Corruption:A Review.Dundee Discussion Papers in Economics,170,Economic Studies,University of Dundee.

Murphy,K.M.,Shleifer,A.,& Vishny,R. W. (1993). Why is rent- seeking so costly to growth?The American Economic Review,409 -414.

Shen,H.,Wan,F.,& Wyer Jr,R. S. (2011). Cross - cultural differences in the refusal to accept a small gift:The differential influence of reciprocity norms on Asians and North Americans.Journal of Personality and Social Psychology,100(2),271.

Tanzi,V.,& Davoodi,H. R. (1998). Roads to nowhere:How corruption in public investment hurts growth(Vol.12).International Monetary Fund.

Vinod,H.D.(2000). Statistical analysis of corruption data and using the internet to reduce corruption.Journal of Asian Economics,10(4),591 -603.

Weiss,R.S.(1995).Learning from strangers:The art and method of qualitative interview studies.Simon and Schuster.

Xu,Y.(2011).Psychological kidnap:A new model of corruption process in China.Paper presented at the 9th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology,Yunnan.