政务微信受众的“使用与满足”研究*

■阳翼 宋鹤

政务微信受众的“使用与满足”研究*

■阳翼 宋鹤

本研究首先对政务微信及“使用与满足”理论的研究文献作回顾与梳理,然后对20名政务微信的典型受众进行深度访谈,归纳出政务微信受众的五大需要,即信息需要、服务需要、参与需要、社交需要和情感需要,最后针对这五种需要提出了政务微信运营改进的若干建议。

政务微信;受众;使用与满足;运营管理

继网站、微博之后,微信这一新兴社交媒体也受到越来越多的政府机构的关注,逐渐成为政府与群众沟通交流的新平台,被亲切地称为“指尖上的政民对话”。事实上,从2012年下半年开始,就有一些政府部门开通了政务微信(如广州市白云区政府应急管理办公室的政务微信“广州应急-白云”)。据中国传媒大学媒介与公共事务研究院的不完全统计,截至2014年4月,全国政务微信数量已突破6000个,仅2014年第一季度的增量就达到了2013年全年增量。

利用微信平台,政府部门可以随时随地与公众进行互动与交流,并接受和办理公众的在线报警、求助、咨询和投诉等,这大大拓展了网络问政的深度与广度。然而值得注意的是,全国虽有大量政务微信上线,但相当一部分政务微信只是追赶时髦,盲目跟风,运营状况并不乐观。因此,为更好地服务公众,运营好政务微信,应充分地了解政务微信的受众需要,有针对性地改进相关功能、内容与服务。

一、文献回顾

1.政务微信的相关研究回顾

根据CNKI数据库的文献检索记录,截至2014年10月,公开发表的关于政务微信的论文42篇,依研究内容大致分为以下几类:第一,对政务微信发展现状的研究。例如王玥、郑磊(2014)研究了中国政务微信的账号特性、发布内容和互动效果等方面的现状和问题①;第二,对政务微信相关功能的探讨。例如朱友红(2013)对政务微信的功能与定位做了深入剖析②;第三,对政务微信的作用和影响进行分析。例如董立人(2013)认为政务微信作为新兴媒体,在政府应急管理中发挥着非常重要的作用,同时建议政府机构充分利用政务微信更好地和群众进行沟通交流,并且不断提升自身的应急管理水平③。

总的来说,政务微信研究尚处于起步阶段,且有两个明显的缺失:一是大多数研究属于思辨式的探讨,理论指导下的实证研究还较为少见;二是关于政务微信的受众研究还未引起学者的重视。随着政府信息公开工作的进一步“升级”,相关制度和平台建设的不断加强和完善,为了更好地提升政务微信的服务水平,政务微信受众研究就显得尤为重要和迫切了。

2.“使用与满足”理论回顾

“使用与满足”(the Uses and Gratifications)理论在传播学研究发展史上具有重要地位。该理论把受众看做是有着特定“需要”的个人,把他们的媒介接触活动看做是基于特定需要地来“使用”媒介,从而使这些需要得到“满足”的过程④。该理论强调了受众的作用,认为受众是主动的,他们的媒体使用具有一定的目的性。

“使用与满足”的研究起源于20世纪40年代。许多学者运用这个理论研究了受众对媒体的使用与满足,如Rubin(如宾,1981)的研究发现,使用电视的动机可以归纳为消磨时间、陪伴、让自己兴奋、逃避、获得快乐、社会交往、放松、获得信息和学习特定内容等几类⑤。进入21世纪以来,随着互联网的发展,特别是数字媒体带来的交互性,“使用与满足”理论的研究得以复兴,人们开始关注受众对新媒体的使用与满足。如靖鸣和王容(2012)的分析指出,粉丝关注微博是为了满足自身对信息、情感和自我实现等方面的需要⑥。

当一个新媒体出现时,通常人们首先关注的是它有什么用途,人们在什么情况下会使用它,使用它的动机是什么。因此,“使用与满足”理论往往是新媒体研究中最先使用的理论框架。“使用与满足”研究者想要研究的问题是:人们使用“旧”媒体的动机是否仍然适用于新媒体;新媒体的使用改变和扩展了我们娱乐和获得信息的能力,研究者有必要进一步理解人们使用这些新媒体的个人和社会的动机。总之,研究者们的结论是,“使用与满足”理论为新媒体研究提供了重要的理论框架⑦。因此,对于微信这种新媒体形式,从“使用与满足”理论的视角来研究其受众使用行为是非常合适的。

二、研究设计

从“使用与满足”理论的视角,对约20名典型政务微信的受众就政务微信的使用动机进行深度访谈。访谈问题主要包括:受众关注政务微信的动机、得到满足的程度、使用政务微信的习惯和偏好、对后续关注的影响和对政务微信的建议等。

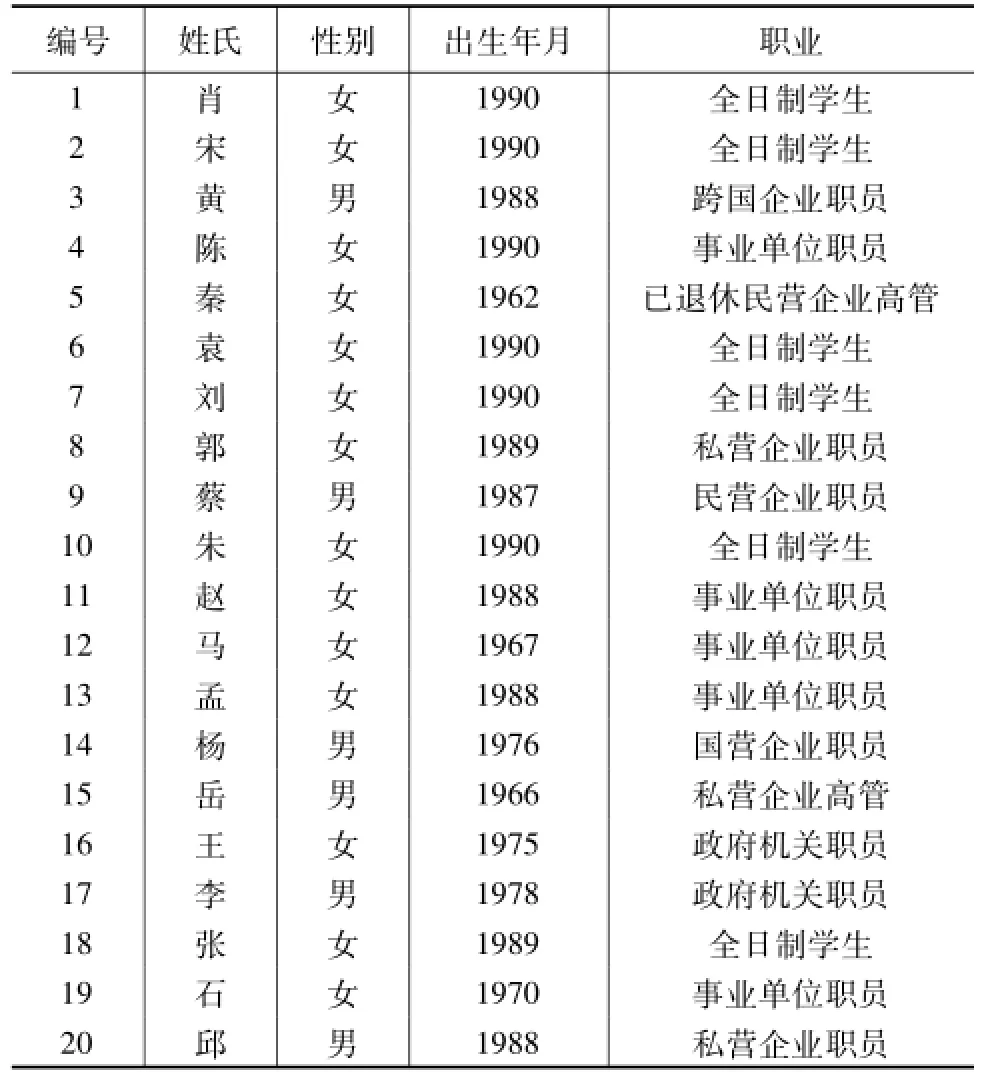

通过面谈、电话、即时通讯软件(腾讯QQ、微信)等方式共访谈政务微信的典型受众20人。受访者关注政务微信的时间均在半年以上,对政务微信相对熟悉;年龄从20多岁到40多岁不等;受访者职业包括全日制学生、政府机关职员、事业单位职员和企业职员。受访者的基本资料如表1。

表1 受访者基本资料

三、政务微信受众“使用与满足”分析

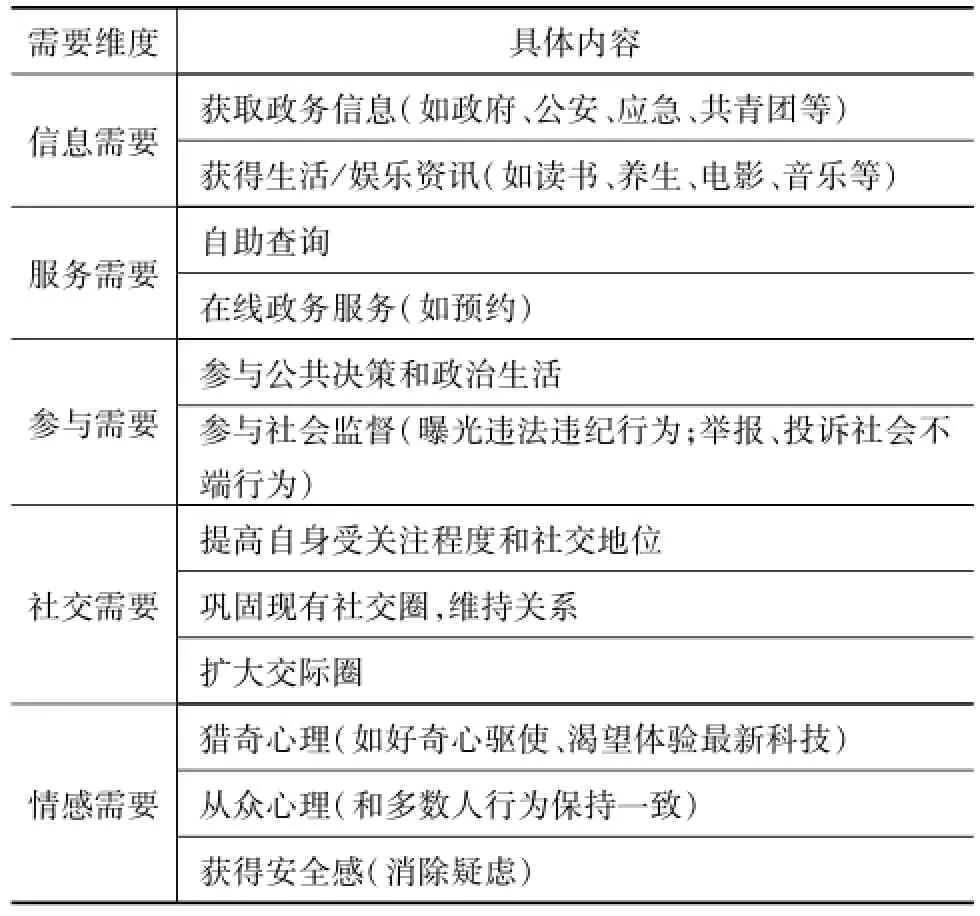

根据访谈资料,笔者将使用政务微信的受众需要归纳为五类,分别是信息需要、服务需要、参与需要、社交需要和情感需要(见表2)。

表2 政务微信的受众需要

1.满足受众的信息需要

政务微信是互联网时代政务信息发布的重要平台,受众想要通过政务微信获取相关政务信息,即政务微信受众的信息需要。政务微信的信息发布主要采用微信公众平台推送的方式。发布的信息内容包括政府机构的官方资讯及其他相关政务信息,同时也推送一些生活或娱乐信息。

“最初关注‘广州铁路’是想要得到列车晚点的相关信息。但关注后发现实际并没有这类资讯,不过要是有突发事件导致列车调整还是会收到推送消息。特别是有一个‘失物招领’栏目,感觉还蛮实用的。”(受访者1)

“自己本身是学新闻传播的,自从使用微信以来,加了很多新闻类的微信公众账号,包括政务微信,想获得一些政府官方的资讯。因为每个账号每天只能推送一条消息,感觉不会像微博一样信息多得刷不过来,干扰低一些,不过重大的事件也不会错过。”(受访者2)

为了进一步了解政务微信受众在实际使用政务微信过程中获得的使用满足程度,笔者在深度访谈中设置了“政务微信能够在多大程度上满足您的个人需要”这一问题。访谈发现,信息推送的“及时”和“实用”都会不同程度地影响受众信息需要的满足程度。

2.满足受众的服务需要

使用政务微信的相关功能来服务个人日常生活,即政务微信受众的服务需要。近年来,政府机构的改革进一步深化,政府职能不断转变。随着服务性政府的建设取得初步进展,人们对政府机构的认识也随之发生改变。在深度访谈中,当问到“您为什么关注政务微信”这个问题时,大部分受访者都会提及“获得政务服务”。政务微信开通的初衷就是方便市民生活,目前政务微信常设功能有自助查询和在线服务等。

“朋友推荐说现在可以关注一些政务微信,因为好多都开通了预约服务,万一以后想要办理什么业务,只要在政务微信上预约就行,特别方便。”(受访者4)

“我在广州读大学,离港澳近就想着出去逛逛。记得第一次办理港澳通行证是在当地的公安局办的,跑来跑去的,排队也排了很久,觉得特别折腾。后来第二次办签注,就在网上办了。前些日子,同学说‘广州公安’的政务微信也能办理户政业务,办理签注特别方便,虽然最近暂时还没有去港澳的打算,但当时一听到就立马加了关注,以后肯定是用得到的。”(受访者10)

访谈发现,在自助查询方面,查询内容的完善程度、操作程序的简洁程度、提供解决方案的速度都会影响受众的使用满足。访谈中,大部分受访者都认为政务微信在自助查询方面做得比较到位,反馈也及时,但是仍然有少部分受访者坦言,有些政务微信的查询项目更新非常缓慢,无法满足他们的查询需要;在政务服务的体验方面,不同受众的满足程度差异较大。针对同一个政务微信,有的受访者认为政务微信的服务功能相对齐全,对其界面视觉效果较为满意,操作起来也简单流畅,确实能够解决问题、方便生活;而有的受访者觉得目前开设的功能还远不能满足自身需要,操作起来十分繁琐,界面效果也不尽人意。

3.满足受众的参与需要

利用政务微信参与公共决策,维护公共利益,即政务微信受众的参与需要。随着公民的公众意识不断提高,其对社会公共事务的参与需要也越来越强烈,他们愈发关心政治,积极发表个人的观点,同时渴望参与公共决策参与社会监督,以维护公共利益、实现自身价值。政务微信作为网络问政的新工具,在营造舆论空间、构建监督平台方面的作用不可小视,一定程度上满足了个人表达和参与的愿望,成为政府与群众沟通的新载体。

“其实觉得现在政府的便民服务做得越来越好了,但是还是会遇上很不满的时候,所以就很希望有个什么渠道,可以反映一下,提个意见什么的,后来知道当地的区政府有政务微信,就加了关注,有了意见就直接发微信过去。”(受访者4)

“之前在微博上经常参加@广东共青团的赠书活动,后来开始玩微信,发现‘广东共青团’的官方微信也在做活动,同样是赠书的,不过形式多样,比如可以发语音,朗诵自己喜欢的书里的一段话,就有可能被抽中成为幸运儿,觉得还蛮有趣的,所以就经常参与。”(受访者18)

“我觉得政务微信活动太少了,现在很多微信公众号不定期地发放福利,吸引了很多人的参与,政务微信就显得严肃古板,参观××局的这类活动实在是太无聊了,完全没兴趣。”(受访者11)

访谈发现,在互动交流方面,互动服务的类型、吸引力以及服务态度都会对受众的使用满足程度产生影响。此外,在受访者中,积极参与政务微信互动活动的人之只占了1/4,大部分受访者没有参与政务微信互动活动,甚至还有的受访者完全没看到过相关活动信息。不过参与过互动活动的受访者认为政务微信在一定程度上满足了他们想要积极参与互动的需要。但是由于微活动较少、服务项目也不全面,导致这些受访者的满足程度较低。

4.满足受众的社交需要

随着移动互联的发展和新媒体的日益普及,人们的社交形式和习惯也因此发生了巨大的改变,借助社交媒体进行互动交流逐渐成为人们的一种新的生活方式,通过使用政务微信维护和巩固个人交际圈,提高自身社会地位即是政务微信受众的社交需要。

“虽然是个商人,但是也关心国家政治,也有一些政界的朋友。接触微信后,专门加了几个政务微信的公众平台,看到觉得比较深刻的内容就分享到朋友圈,朋友们就会来评论或者直接和我讨论,社交的圈子也就越来越大了,久而久之商界的同事也觉得我特别有内涵。”(受访者15)

访谈发现,有一小部分受众为了提高自身受关注的程度,特意关注一些政务微信,以显示个人品味。同时,基于共同的政治兴趣发展起来的社交圈也容易形成圈子文化,为了巩固和维持关系,或者进一步拓展交际圈,部分受众也会持续关注政务微信。

5.满足受众的情感需要

人们在使用一种传播媒介时,总会或多或少地带有一定程度的情感因素,政务微信受众也不例外。想要通过使用政务微信获得情感上的相应满足,即政务微信受众的情感需要。

“我就是好奇心特别重,听人说最近有一款新的即时通讯软件叫微信,我就立马下载,看看和QQ有什么差别,后来看到网上好多人在讨论微信公众账号,就加了几个公众号瞅瞅,所以当有人跟我说政府也有微信平台了,还能自动查询,我就觉得我必须去加几个政务微信体验一把,也不怕你笑话,我加了以后把自助查询试了个遍。”(受访者7)

“那天同事帮我装了微信,问我想关注哪方面的公众账号,我当时也不太了解,就说你关注啥我就关注啥吧,然后我关注的微信公众号其实就和同事一模一样。她关注了‘广州天气’和‘平安肇庆’,我也就关注了这两个政务微信。”(受访者12)

“前一段收到‘广州应急-白云’的辟谣新闻,因为是政府部门的权威信息,看到后会觉得很有安全感,对政府也更有信心。”(受访者1)

“我也是因为女儿在广州,才关注广州的城市信息的。主要就是看信息吧,了解一些安全情况,看看是否安定。而且我现在退休了嘛,看消息也是一种娱乐消遣,而且增加了安全感,拉近了和女儿的距离,总觉着吧和女儿望着同一片天空。”(被访者5)

访谈发现,因为受众的心理各不相同,情感需要也有很大区别。有些受众关注政务微信是因为好奇心的驱使,想尝试使用从而一探究竟;有些受众因为受到群体的影响较大,如果身边朋友都在关注政务微信,那么自己也会选择关注。值得一提的是,访谈中有不少被访者提到了“安全感”,他们之所以关注政务微信是希望能在一定程度上让自己对社会公共环境的疑虑得到缓解。

四、对政务微信运营管理的思考

根据政务微信受众“使用与满足”的研究,政务微信受众的使用需要主要归为五类,俱如上述。想要更好地利用微信这一全新媒体形式开展政务信息传播工作,建设能让群众“看得到”“听得懂”“信得过”“能监督”的政务信息公开体系,就应该在政务微信的运营管理中,通过多种方式和有效途径满足受众的需要。

1.改进前端主动发布,满足受众信息需要

首先,给政务微信以明确定位。机构性质决定了哪些政府部门更适合推出政务微信。根据《2013年广东政务微信研究报告》,有重要消息推送或者和市民有大量直接互动需要的政府部门和事业单位更适合推出政务微信。例如“广州公安”着力于打造一个便民业务查询以及政务在线办理的非干扰性移动官方平台,政务微信必然是最佳的选择。关于适合开通订阅号还是开通服务号这个问题,则需要确定这个部门的定位是不是跟民生服务直接相关。如果是一个跟老百姓接触非常紧密的业务部门,可以把办事流程迁移到微信里在线移动化提供,显然服务号最适合。政务微信账号一经用户关注,在发送信息时便可以精准地送达到特定的用户,实现与目标人群的实时互动。

其次,整合信息,开设固定栏目。内容贴近民生,注重实效性和可读性。稳定信息推送的时间和频率,还需要控制推送信息的数量。

2.完善后端移动服务,满足受众服务需要

要保证与用户实现良性互动,为其提供优质服务,需要政务微信公众平台在信息查询、解决机制、用户数据库分析等方面做出完整的规划。比如设置功能全面、操作简洁的服务菜单;加大财力投入,做好二次开发,即在微信平台上根据需要开发原先没有的一些板块,二次开发的系统是确保公众反映的问题能够有效闭环解决的必要条件;在人工回复基础上增设自动回复口径库;加强前期规范和后期维护。

3.建立机制加强互动,满足受众参与需要

建立意见筛选机制,实时监测舆情。端到端地跟进解决反馈问题,直至公众满意为止。举办线上线下互动活动,调动受众热情。

此外,需要注重账号自身传播,树立政府公信力,满足受众社交和情感需要。

通过文献回顾和深度访谈,本文总结归纳出受众使用政务微信的五大类需要,并在此基础上,提出了政务微信运营的若干改进措施,但由深度访谈得到的五个需要维度,仍有待未来定量研究的进一步验证。在基础上采用李克特量表的方式展开大规模的问卷调查,运用探索性因子分析和验证性因子分析,考察维度的有效性和稳定性,并进一步探讨政务微信运营管理的创新模式。

注释:

①王玥、郑磊:《中国政务微信研究:特性、内容与互动》,《电子政务》,2014年第1期。

②朱友红:《刍议政务微信的功能与定位》,《山西大学学报(社会科学版)》,2013年第S3期。

③董立人、郭林涛:《提高政务微信质量,提升应急管理水平》,《决策探索》,2013年第8期。

④郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2008年版,第32页。

⑤Rubin,A.M.An Examination of Television Viewing Motivation.Communication Research,1981(8),pp.141-167.

⑥靖鸣、王容:《微博“粉丝”现象及其存在问题》,《新闻与写作》,2012年第6期。

⑦[美]理查德·韦斯特、林恩·H·特纳:《传播理论导引:分析与应用(第二版)》,刘海龙译,中国人民大学出版社2007年版,第68页。

(作者阳翼系暨南大学新闻与传播学院副教授、数字营销研究中心副主任;宋鹤系暨南大学新闻与传播学院硕士研究生)

【责任编辑:潘可武】

*本文系广州市哲学社会科学规划项目“政务微信受众使用行为与运营管理模式研究——以广州市为例”(项目编号:13Q07)、广东省教育厅学科建设专项资金资助项目“政务微信受众使用行为与运营管理模式研究”(项目编号2013WYXM0012)研究成果。