高校青年干部培养选拔使用机制研究——以JS学院为例

夏韩辉,刘堂卿,吴 杰(.广东建设职业技术学院;.广东建设职业技术学院党委办公室;.广东建设职业技术学院机电工程系;广东广州50440)

随着高等教育事业的快速发展,高校注重培养选拔使用青年干部,为干部队伍注入新鲜血液和新生活力,这既是国家和社会培养高素质、高水平管理人才的需要,也是高校干部队伍建设持续发展的需要。

一、研究群体和研究方法

为便于研究,本文将“青年干部”界定为高校中45岁以下的正科级、副处级和正处级领导干部,并以JS学院58名干部作为研究对象。他们既有正科级干部,也有副处级和正处级干部,具有一定的代表性。对这些干部的基本信息进行分析,可以在一定程度上管窥广东高校在培养选拔使用青年干部方面的全貌。在研究方法上,本文对选定的58人的简历进行统计,分析不同群体干部的年龄分布、性别构成、学历层次和工作经历,剖析青年干部在培养选拔使用方面存在的问题,总结出干部培养的基本特点和路径,并提出相应的对策。

二、干部主要情况分析

干部主要情况从年龄、性别、学历和工作经历等方面进行综合考察。

(一)干部年龄分布情况

新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》明确提出“注重培养选拔优秀年轻干部,注重使用后备干部,用好各年龄段干部”,打造“五湖四海、任人唯贤”的政治生态。

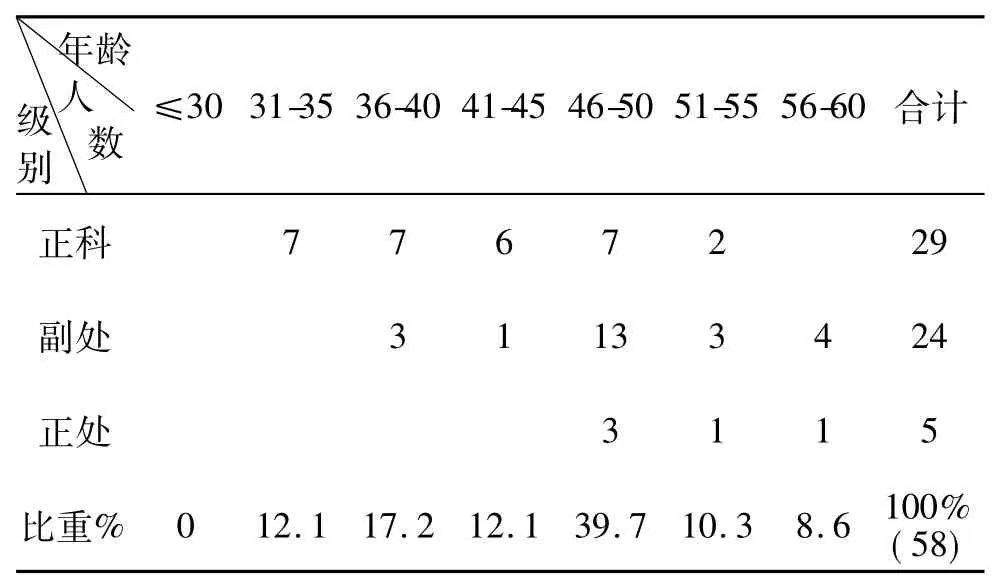

从表1可知,JS学院共有在职的正科级、副处级和正处级干部共58人。年龄在45岁以下的群体有24人,占41.4%;46-55岁年龄段群体有29人,占50%;56-60岁年龄段群体有5人,占8.6%。JS学院干部结构体现出“50后”发挥引导作用,“60后”成为中坚力量,“70后”成为骨干力量,表明JS学院干部“567”年龄梯队已成型,形成“老中青结合、以中年为主、青年为后备的梯队建设”特征,为今后选拔党政领导干部奠定了坚实基础。

表1 JS 学院干部年龄分布简表

(二)干部性别分布情况

表2 干部性别分布简表

在干部任用性别配比上,JS学院干部中男性群体有45人,占77.6%;女性群体有13人,占22.4%。在副处级岗位上,女性干部有6名,占到了该级别干部的1/4,这说明JS学院干部总体性别结构比较合理,注重培养女干部,既是优化领导班子结构,建设高素质干部队伍的客观需要,也是落实男女平等基本国策,提高妇女参政水平的必然要求。

(三)干部学历分布情况

表3 干部学历分布简表

由表3可知,JS学院干部群体的学历层次大致可以分为四个部分。博士2人,占3.5%;硕士23人,占39.6%;博硕士25人,占43.1%;高学历人员正成为干部主要群体。本科31人,占53.4%;大专2人,占3.5%;两者共计33人,占56.9%,这部分干部群体大多经验丰富,工作能力相当强,凭着出色政绩走上了现在的工作岗位。这说明JS学院干部是“学者型”干部和“经验型”干部的有机结合。

(四)干部工作经历分布情况

表4 干部工作经历分布简表

干部具有优秀的预见力、决策力、统筹力,年轻化、知识化是基本条件,但工作跨领域多岗位,基层经历丰富,才是关键因素[1]。从表4可以看出,正科级干部5人有企业的经历,2人有其他事业单位的经历;副处级干部中,6人有企业工作的经历,1人有其他事业单位工作的经历。这说明JS学院干部的来源越来越多元化,打破了处级干部经历单一的局面,不同经历的干部相互补充,更利于制定科学政策。

三、高校青年干部培养选拔使用过程中的问题及成因分析

尽管JS学院对青年干部培养选拔使用越来越重视,但从58位干部的综合情况来看,还没有达到合理的结构,特别是优秀青年干部的成长,还是缺少必要的措施。

第一,青年干部在干部队伍中占比偏低。干部的成长是有规律的,也是有年龄和任职年限要求的。从成长的年龄规律来看,培养45岁以下的正处级干部,就应在36-40岁之间成为副处级干部,在31-35岁之间应在正科级的岗位上。从表1的数据可以看出,JS学院青年干部分布结构极不合理,正科级干部多达20人,副处级干部只有4人,仅占该职级24人中的16.6%,正处级干部0人,这说明青年干部的晋升空间狭小。青年干部在相应年龄段中的比例也偏低,41-45岁之间的正处级干部0人,36-40岁之间的副处级干部3人,31-35岁之间的正科级干部7人,干部成长缓慢。这些问题的存在既有历史的原因,也有现实的原因。JS学院2001年8月由中专升格为高职,2006年4月正式由企业划归政府管理,校园建设滞后,面积较小限制了招生规模,管理机构配备的干部基数较少,加上干部与教育大系统缺乏交流,不利于青年干部的健康成长。

第二,青年干部的培养效果不理想。通过访谈得知,JS学院青年干部主要送往省委党校、教育部中南教育管理干部培训中心、省工委基层党组织培训基地参加培训学习,这些对于青年干部的成长起到了积极地作用,但也面临着突出的问题:一是对培养工作重视不够。对干部教育工作存在着轻视和忽视的倾向,认为工作是硬任务,培训是软任务,存在着“说起来重要,忙起来次要,做起来不要”等方面的问题[2]。二是培养的针对性不强。从学习培训的内容来看,主要集中于政治理论、高等教育管理等内容,针对实际岗位所需业务技能的培训少。培训没有体现青年干部的特点,远远没有满足青年干部的个性化需求,不利于拓展干部的视野、增强他们的使命感和责任感,全面推动他们健康成长[3]。从培养的方式来看,主要是通过组织学习、讨论交流等传统方式进行,体验式学习方式较少运用。三是培养管理不到位。培训多采用较为宽松的管理机制,导致部分学员存在着“学与不学一个样,学好与学坏一个样”的错误思想观念,教育培训与干部的选拔任用不产生直接的关联度,培训的参与积极性和培训的实效受到影响[4]。

第三,青年干部的培养和使用缺乏明确目标及长效机制。目前,JS学院青年干部培养主要依靠各单位内部培养,缺乏统一目标和要求。只注重“用人”不注重“育人”,片面强调“干中学”,干部培养只注重当前工作需要,不注重干部长远发展。平时培训可有可无,突击培训一哄而上,反映了JS学院在青年干部培养上缺乏对象统筹和资源统筹,造成培养和使用脱节。特别是对后备干部的培养力度不足,忽视其前期思想政治教育,使得不少干部走上领导岗位后,降低对自己的要求,忽视理论和业务学习,导致错过了最佳培养期,对青年干部个人发展及高校管理都带来了损失。

第四,青年干部的选拔机制不够完善。2007年12月,JS学院对中层干部实行竞聘上岗,效果较好。公开选拔、竞争上岗是干部人事制度改革的重要举措,是干部选拔任用的重要方式之一,但由于受论资排辈传统观念的影响,忽视了干部年龄阶梯的因素,加上对青年干部事业观的确立上,缺乏及时引导,不利于青年干部确立目标、找准定位。相对政府部门和企业,受自由学术氛围影响,高校内部的管理文化整体比较松散、宽容。不少青年干部在这种文化中长期工作,改革创新的意识、干事创业的激情自然消退,而将更多地精力投向校园之外的兼职工作、社会交往,享受安逸的生活,对高校的整体发展带来不利影响。

实际上,高校的管理干部特别是青年干部不光要具有坚定的理想和踏实的作风,更要具有广阔的视野、多方面的才能;不仅要熟悉高校内部的情况和规律,还要善于和政府、公司、研究机构等不同团体打交道。因此,对青年干部的培养选拔使用要进行全局性、长远性思考。

四、高校青年干部培养选拔使用模型构建

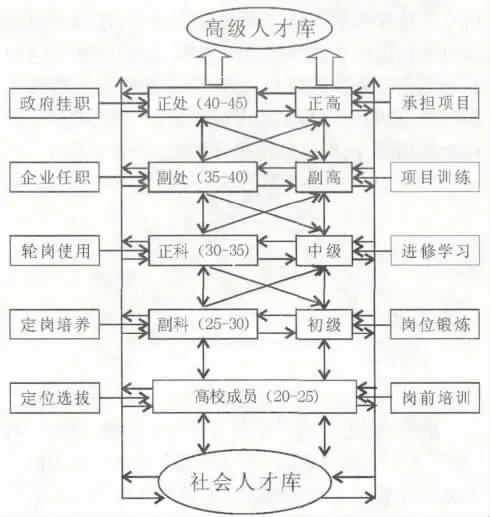

按照高校干部队伍发展的逻辑顺序,培养是扩大可使用干部基数的有效途径,选拔是把符合条件的干部放在合适岗位使用的必要途径,使用是对培养过程和选拔方式的检验。培养、选拔、使用应达到长期培养与公开选拔相结合、公开选拔与近期使用相结合、近期使用与定期考核相结合、定期考核与定向培养相结合,形成良性循环系统,如图1所示。

图1 高校青年干部培养选拔使用循环模型

培养、选拔、使用三个环节是有机的统一体,不可割裂开来。只培养不选拔就达不到在青年干部中优中选优的目标,只培养不使用就会导致培养对象人才资源闲置浪费;只选拔不培养导致选出来的干部达不到岗位的要求,只选拔不使用就会导致干部不能充分发挥自己的才能;只使用不培养就会导致潜力不足,只使用不选拔就会导致干部缺乏竞争意识。

由于高校干部具有其自身的特殊性,有纯行政干部和双肩挑干部两个系列。对于纯行政干部而言可以走职务通道,通过定位选拔、定岗培养、轮岗使用、企业任职、政府挂职等方式进行锻炼,从副科、正科,到副处、正处;对于双肩挑干部而言,还要走职称通道,通过岗前培训、岗位锻炼、进修学习、项目训练、承担项目等方式培养,从初级、中级,到副高、正高。因此,对于高校青年干部的培养、选拔、使用,要构建互通的立交桥,如图2所示。只有在互通式的培养、选拔、使用模式中,才能做到干部能上能下,可进可退。

图2 高校青年干部培养选拔使用流程

五、高校青年干部培养选拔使用的对策

第一,开放性吸纳青年干部。为了改善和提高高校青年干部队伍的结构及素质,坚持“五湖四海,任人为贤”的原则,注意从社会人才库中发现有潜力的好苗子,加以选拔、培养和考核,作为现有管理队伍的后备力量;在选拔管理干部时,注意将个人兴趣和特长与学校的长远发展相结合,由党委统筹全校的干部调配,并根据管理干部的兴趣和特点调配岗位,为其个人职业生涯规划提供科学指导,建设一支“政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为”的青年干部队伍。

第二,系统性培养青年干部。依据学院的整体发展规划,制定干部队伍建设计划。组织部门要主动出击,在不同的年龄段,进行有针对性地积极为青年干部成长争取政策条件和岗位资源。一方面加大岗位学习、校内轮岗的力度,力争使青年干部在多个岗位接受锻炼;另一方面,有计划、有组织地鼓励、引导优秀的青年干部到上级部门、地方政府、兄弟高校、合作企业等校外单位挂职锻炼。

第三,竞争性选拔青年干部。竞争性选拔干部是推进干部工作公开、公平、公正的重要渠道,也是提高选人用人公信度的良好举措,已经成为干部人事制度改革的重要内容和生动实践,取得了良好成效。结合高校的特点、要求及近年来高校领导干部选拔任用的实际情况,要进一步更新观念、配套相关制度和实行规范运作等方面,进一步推进改革创新、建立健全科学规范的高校领导干部选拔任用机制和监督制约机制,为青年干部的成长营造良好的氛围,创造宽松的条件[5]。

第四,前瞻性使用青年干部。通过进一步理顺管理体制,健全管理机构,增设辅助性的管理岗位,让青年干部跟班学习,定期考核,注重在岗位上培养、实践中锻炼、过程中识别、发展中使用。干部的优劣,群众看得最清楚,也最有发言权。因此,干部的选拔任用,要让教职员工来当“主裁判”,以教职员工的满意不满意为“主依据”,避免“带病提拔”和用人失误。党委和组织部门真正要把那些真抓实干,埋头苦干的干部,善于领导科学发展、实绩突出的干部,善于攻坚破难、在急难险重中能够打开局面的干部选拔到各级领导岗位上来。

六、结束语

高校青年干部的培养选拔使用是个战略任务,有其内在的客观规律性,既要符合干部成长的规律,也要符合制度和机制的运行规律,还要符合事业发展的需要。只有长期坚持、多方协作,把培养选拔使用工作真正落到实处,才能为高校的科学发展和管理水平的不断提升提供强有力的组织支持。

[1]冯志峰.省委常委基本构成与领导干部培养机制研究[J].中共南京市委党校学报,2012(5):65-72.

[2]李 华,杨国梁.高校干部教育培训现状及对策研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2011(4):92-97.

[3]王康宁,张洪峰.高校青年干部培养的特点、问题与对策[J].山东行政学院学报,2011(2):49-51.

[4]游小波,马玉良,詹松青.优化高校干部教育培训工作研究[J].泉州师范学院学报,2014(3):1-4.

[5]罗中枢.论高校领导干部选拔任用机制的改革和创新[J].理论与改革,2008(5):71-74.