《金石壮志碑》的书法艺术风格及哲学立场——潇贺古道石刻文化系列研究之四

陈叶飞

(贺州学院 设计学院,广西 贺州 542899)

潇贺古道是我国秦朝修建的一条连通湖南(潇水)与广西贺州(临贺)的重要交通动脉。贺州市富川县,历史上曾是潇贺古道上的重要驿站,至今仍是昔日潇贺古道途经的最重要县份之一。随着现代交通的发展,古道已逐渐荒废,但在其所经之处,仍然留下了丰富的历史遗迹。笔者考察了位于富川县油沐村的迴澜风雨桥,并对桥廊中的《金石壮志——重建迴澜石桥序》碑刻进行了重点研究,通过观阅字迹及行文,其书法风格的成因以及基本哲学观引发了一些思考。

一、概述

《金石壮志——重建迴澜石桥序》(以下简称《金石壮志碑》)成碑于崇祯十四年(1641年),其中,“金石壮志”四字题于碑额,“重建回澜桥序”刻于文首,全文约1100余字,依据款文,此序为何廷枢、运之甫所撰,并由何文新书丹。

关于文章的作者,“运之甫”未能找到其历史记录,依据富川《何氏族谱》记载:何廷枢,字运之,号环应,广西富川豪山村人。生于明万历十九年(1591年)。曾任南京御史等官职。另据光绪十六年《富川县志》:何廷枢,万历丙辰钱士升榜,南京御史廷相弟①。

以何廷枢的身份,在富川当地的影响力自然不小,以至今天在油沐、豪山村一带,还流传着许多与何廷枢有关的传说故事。

《金石壮志碑》大致记录了:原有的迴澜桥刚建成就被洪水冲垮,乡绅俱以为遭到天谴而问于何廷枢是否重修,何廷枢则认为“所谓至诚至德可通帝极,天下事固无难”,听者俱感有理,故“诸首事勤劳精进,各善信乐施无倦,成兹补天填海之绩于一再”。新石桥落成之后,何廷枢亲自写下重修迴澜桥的序文,于崇祯十四年年着何文新书丹、李清宇刊石,立于迴澜桥头,以志后世。

二、《金石壮志碑》的异体字使用

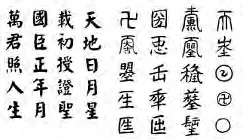

《金石壮志碑》的碑文中中存在大量的异体字。而异体字的大范围使用,自秦皇“书同文”之后,于中华文明的历史长河之中出现极少。唐武周时期,因武则天的个人意向,在其当政的十余年内,共颁布了二十一个“新字”(今谓异体字)的写法,且郑重下诏,致全国通行(见图1)。

图1 武则天“新字”举例

而另一次全国大范围使用异体字,则出现在明末时期。然而,这一次的大范围使用异体字,与当时朝廷并无直接联系。这次的异体字盛行,只是明末文人为展示自己的学识渊博而自发形成的一种文人自炫的风潮。在这一次学人自发的异体字日常化的风潮里,明末的许多书法大家都深陷其中而乐此不疲。

考《金石壮志碑》的立碑时间,距崇祯帝自缢煤山、明朝灭亡仅仅只有3年的时间,这一年,也是开一代新风的晚明草书巨子张瑞图逝世的一年。而明末的艺术家与文人思想所以得到空前的发展与进步,有两个方面值得思考:

(一)艺术思潮的全球爆发

14-17世纪,中国的明朝时期,西方艺术界同样进入了一个思想爆炸的时代——文艺复兴。由于大量古希腊、古罗马文化典籍从东罗马帝国传到了意大利,文化的冲突与交融缔造了西方艺术世界的繁荣。而明代中晚期,对自由的追求,也直接导致新的艺术风格产生。明末之际,不仅艺术偏离了传统,在文学领域,愉情悦性、遣兴抒怀的功能与世俗倾向被发挥到了极致,文学创作放弃了对社会的责任,文人们一味地沉浸于个人情感的小圈子中,儒家重致用的“救世济民”精神早已被率性而行、信口而出的极端情绪化论调所淹没[1]108。这样与西方文艺复兴几乎同步,绝非偶然,它是人类社会发展到一定程度之后产生的一种自我反思和自我解放的进程。

(二)国内文人自我炫博

白谦慎先生曾在其影响力最大的代表作之一《傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变》中谈过这样的事情:“包世灜(活跃于17世纪上半叶)为《周文归》 (崇祯年间刊行)所作的序中,就用了不少相当冷僻的异体字,倘若一些冷僻的异体字下没有标示这些字的同性字体,一般人根本无法辨识。凡此种种,皆为明末盛行使用异体字风气的明证。”[2]74同时,白谦慎先生指出:“晚明的一些书法家也受到这一风尚的浸染,为了好古炫博,不时在书作中使用比较冷僻的异体字。……书家们还可以把古代篆书字典中收录的篆字隶古定,然后用楷书或行书体书写出来。”[2]75白谦慎先生做的这些考据,绝对不是空穴来风,笔者尝考明末最为著名的书家,如王铎、傅山、黄道周等人的书法作品,各选其一,从中找出对于晚明书家喜用异体字炫耀自身博学的实证(见图2-4):

图2 傅山书异体“瓶”字

图3 黄道周书异体“驕(骄)”字

图4 王铎书异体“畏”字

在这样的大背景之下,《金石壮志碑》的书写者何文新也不可避免地受到了影响。笔者细考《金石壮志碑》的书丹刊刻,也发现了诸多异体字的使用,拾其数字,凡举如下(见图5-7):

图5 “石”字多一点

图6 “嵗(岁)”字少一横

图7 “辞”字异写

通过以上图示,不难看出异体字的使用,确实在明末的书法界是极其盛行的。而《金石壮志碑》里边的异体字使用,一则可以达到书写者自炫的目的,尽管其中也有一定的历史因素对其造成影响;二则从另一侧面也展示出中国传统思想的大包容的特性,李泽厚先生曾说:“中国缺少遵循严格逻辑的抽象思辨。”[3]7恰恰是由于对严格逻辑的不关注,使得明末异体字的书写蔚然成风,一直影响到南疆的少数民族地区。

三、《金石壮志碑》的书法源流

从《金石壮志碑》所体现的书风看来,何文新对书法有着极高的追求。众所周知,书法的学习讲究传承,也就是对于古代经典法帖的临摹、吸收、再造,笔者细考《金石壮志碑》之书法,发现何文新书风的形成,主要与唐朝草书大家张旭有关。张旭以草书名世,但楷书也有非常高的造诣。其传世作品中,公认为张旭手笔的楷书碑有两方:第一是《郎官石柱碑》 (见图8),第二是《严府君墓志》 (见图9)。

图8 张旭《郎官石柱碑》局部

图9 张旭《严府君墓志》局部

张旭与怀素并称“颠张醉素”,酒后喜作狂草,后人也将张旭称为“草圣”。其在洛阳为官之时,颜真卿就曾两度从长安亲赴洛阳向张旭请教书法,杜甫名篇《观公孙大娘弟子舞剑器行并序》,讲的就是张旭观舞剑而悟笔法的事情。

纵观张旭《郎官石柱碑》 《严府君墓志》两帖,用笔轻松自然,抑扬顿挫浑似天成,全不似柳公权、欧阳询那般拘谨,张旭的楷书是在严谨的法度之下加入了大量自由的思想因子。尤其是《严府君墓志》,该墓志原画有界格,但张旭在进行书丹的时候,却并不理会界格的存在,不但将文字写得参差错落,大小不一,把字写到格外的情况也比比皆是。这除了与张旭狂放不羁的性格有关之外,喜欢酒后作书应当也是原因之一。

何文新,显然受到张旭这种轻逸潇散的书风影响,无论用笔还是结字,都能做到出自古法而不拘泥于古法。这也与明末文人崇尚自由的思想有关。以下,拾取《金石壮志碑》中几个字与张旭的楷书进行比对,用更为直观的方式去窥探它们之间的联系(见图10-11):

图10 左为《严府君墓志》,右为《金石壮志碑》

图11 左为《郎官石柱碑》,右为《金石壮志碑》

何文新的书风除了多用异体字以及字形都偏长之外,其它方面,无论是用笔细节还是字形体态,都与张旭的楷书极为接近,可见何文新对于张旭楷书的学习着实下了不少功夫。在《金石壮志碑》中,与张旭楷书相类的情况还有很多。

四、《金石壮志碑》的哲学思想

纵观何廷枢所作《金石壮志碑》文,大气磅礴,旁征博引,既论述了重修风雨桥的必要性,又体现了明朝中晚期士子们的基本哲学立场。

(一)明末之社会思想背景

明朝晚期,是一个动荡不定的年代,内有阉党乱朝、藩王造反,外有倭寇侵华,民间还有各种各样的起义威胁到朝廷的统治。在这样的一个年代,王阳明的“心学”却得到了空前的发展。王阳明作为明代著名的思想家,其思想体系中的自我意识、自由精神感染了明末众多士子,并经其后学发扬光大,遂在明末思想界掀起一股崇尚自我、自由解放的风尚,对当时的社会风俗和士林风气多有影响[4]171。明武宗正德三年(1508),王阳明在贵阳文明书院,提出了他一生中最重要的四个字“知行合一”,即道德认识或理论认识与个人行为是不能孤立而看的,须由理论指导实际,又由实际总结经验,进而指导下一步的行动。王阳明思想建立在一种相对客观、辩证的基础上的。

但阳明先生的门徒,却由于过分自由而将老师所授的“致良知”抛之于脑后。作为泰州学派的代表,“王艮将‘吾身’抬到至高于天下国家之上,认为‘格知身之为体,而国家天下之为末’,这已与儒家传统的群己理论相悖[6]91”。

在这种“过分自我”思想的影响下,明末的文学艺术出现了一种更开放且更求异、求新的风尚。如大量描写男女之事的《金瓶梅》,又如明末王铎、张瑞图等人创出的更新潮、更具视觉冲击力巨幅书法等。

(二)何廷枢的哲学立场

何廷枢撰写的文章,处处体现出对阳明学说的理解,却未受到泰州学派的过多影响。在《金石壮志碑》中,关于女娲补天、精卫填海的叙述总共出现两次。

王阳明认为,“身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。如意在于事亲即事亲便是一物,意在于事君即事君便是一物……所以某说无心外之理,无心外之物。”[5]这里,王阳明指出,不管“事亲”“事君”,作为“物”这一实质存在,皆由“意”所引导,而“意”,则是“心之所发”,亦与“知”紧密联系。同时,王阳明也认为“知是行之始,行是知之成”[6],这里说的则是意识与行为之间的关系,强调的是意识与行为是相互依存、相互联系的。相信何廷枢两次提到“补天填海”,亦是受到这一学说的影响。

在何廷枢的另一段描述里,也可看到“就事论事、知行合一”的思想:

古之桥,亘天而靡极者,鹊梁是也;有须臾之桥偶触而不复设者,蚁渡是也;有功令之桥因岁因月而责成者,徒杠舆梁是也;有福泽之桥神通神感而灵应者,蔡端明之洛阳是也。此亦何功何能何去何来何利何钝?语云:“水到者渠成,瓜熟者蒂落。”②

泰州学派王艮曾说“身与天下国家一物也,惟一物而有本末之谓”。《大学》里边曾强调“物有本末”,因而只有在万物中区别出本与末,才能把握“格物”的意旨。在王艮看来,《大学》中说“一是以修身为本”,可见“身”是本,他说“是故身也者,天地万物之本也。絜度于本末之间,而知本乱而未治者否矣,此格物也。”[6]386王艮的思想核心,也即他所认为的“格物”,其实已经完全背离师门,而陷入到一种不考虑实际情况的彻底的唯心主义里。在他的思想里边,“人”与“我”的概念发生了混淆,而将“我”放大到了无以复加的程度。

泰州学派已经将阳明学说的“心”上升到了无以伦比的程度,与现实大大脱节,但我们从何廷枢撰写的这一碑文中看来,其依然在遵循且恪守阳明先生“知行合一”的核心理念。这在明末的大学术环境下,实属难能可贵。然而,恰是何廷枢如此鲜明的哲学立场,直接造就了迴澜桥历经近四百年瑶乡风云幻变而屹立不倒之事实。

结 语

《金石壮志碑》在潇贺古道上的诸多碑刻中,无疑是极其耀眼的一方碑志,无论是文章抑或书法,都很好地继承了前贤的文化精髓,同时也体现了当时社会的思潮,形成了自己的独特风格。虽然该碑尚不能与历史上一些著名的碑志如《张猛龙碑》、颜真卿《勤礼碑》等相提并论,但对于弘扬潇贺古道文化,倡导民族和谐,有着重要的现实意义。

注释:

①光绪十六年《富川县志》,卷八·进士目。

②《金石壮志碑》原文。

[1]马躏非.董其昌研究[M].上海:南开大学出版社,2010.

[2]白谦慎.傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.

[3]李泽厚、刘绪源.该中国哲学登场了[M].北京:中华书局,2014.

[4]朱承.治心与治世——王阳明哲学的政治向度[M].上海:上海人民出版社,2008.

[5]王阳明.《传习录》上[Z].

[6]陈来.宋明理学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.