说“得 děi”

林 纲,高 琼

(1.江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116;2.泗洪县第三中学,江苏 泗洪 223900)

“得”字是一个多音字:de、dé、děi。为区别,我们将“得de”标为“得1”,将“得dé”标为“得2”,将“得děi”标为“得3”。“V不得1与不得1V”句式也一直受到语法研究者的关注。吕叔湘[1]详细探讨了“V不得、V得和不得V”三者的关系;吴福祥[2]、沈家煊[3]研讨了能性述补结构“V得C”和“V不C”的语法化与不对称,杜轶[4]全面探讨了“得+VP”结构在魏晋南北朝的发展;除此之外,还有大量关于“V不得和不得V”的论文研究。但是,相比之下“得3”字及其相关问题却少有问津,虽然侯学超[5]对“得3”字用法进行了一定的介绍,但其对“得3”字的说明是笼统的,对“得3”字用法的特殊现象等问题并未作说明。

“得3”字少有问津,一方面是因为“得1”字用法比较普遍,一直处于主导地位;其次,就是“得3”字先天不足——产生和发展较晚,且一直介于口语和书面语之间,没有引起研究者的注意。但是,随着现代汉语的发展,“得3”字用法越来越多,为了有效教学和避免误用,我们有必要对“得3”字进行系统研究。文章例举古代汉语到现代汉语著作中的“得3”字句,通过比较分析来描写“得3”字的产生发展及其组词造句的规律,探讨“得3”字用法中的特殊情况,“得3”字的否定等问题。本文所有语料来自北大CCL语料库。

一、“得”字的产生和发展

我们现在认为“得”字三个音“de、dé、děi”之间必然存在一定的关系。讨论“得3”这个读音的产生和发展,就离不开对“得2”的讨论。

(一)“得1”字

(1)君子之至于斯也,吾未尝不得见也。

(2)楚国之法,必有重赏大功而后得见。

(3)委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳?

(4)虽有粟,吾得而食诸。

(5)二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

前三例“得”字用于动词之前,表可能之意明显。第四例“得”用于动词之前,虽有“而”字为介,但仍是修饰后面的动词“食”,也表示能的含义。第五例“可得”也是表示能、可能的含义。

(二)“得3”字

相比较而言,“得3”的用法出现较晚,直到中古时期(汉魏晋南北朝)才出现,且出现频率较少。如:

(6)得更求好女,后日送之。

(7)唯以渐加米,还得满瓮。

(8)急应河阳役,犹得备晨炊。

(9)分已疏知旧,诗还得意新。

(10)近有青衣连楚水,素浆还得类琼浆。

第一个例子是最早出现的“得3”字用法,这里的“得”表示必须的含义。第二例子中叙述的是制酒过程,意思是不断加米,直到把瓮加满。这里的“得”表示必须有、必须达到的意思,和前一例相同。第三例中的“得”很特殊,根据整篇来看,多数人认为是表示动作行为的可能性或者情况被允许,是“能够、可以”的意思,表示“能”的含义应该是“得2”。但是也有少数人认为“得”表示应当的含义,而且现在似乎约定俗成读“得3”。我们不论究竟该读什么,但两个读音的争论极有可能是“得”字受到关注的开始。第四个例子中“得”表示“应该或必要”,是没有任何争议的,意思是:作诗应该有新意。第五个例子中“得”又和第一二、第四例不同,它表示一种推测的必然,和“快点吧,不然得迟到了”中的含义相同,意思是:我想那莹白的汁浆,该是那美酒也难比。

而“得3”字在近古时期(元明清)的古籍文献出现次数大大增多。例如:

(11)仙官乃答道:“解铃还得系铃。”

(12)此计多数情况下,只解你缓兵之计,还得防止敌人卷土重来。

(13)细细告诉你二人,你们也管不了,我横竖还得死。

(14)杨六爷又道:“明天我走时,还得拿点干粮,又要一壶开水”。

(15)这件事还得你去才弄的明白。

以上例子中“得”字只取“děi”这个读音。前九例中“得”字表示必须的含义,但是“得”一旦和“还、可、就”相连,含义就有所不同,“还得”表示还需,“可得”表示必须,后者语气更强,“就得”更像是因果关系的连接词。后两例中的“得亏”意思是表幸亏的语气副词,而且得亏这个词中“得”与“亏”不容分开,只是一个语素。

纵览古代汉语中的“得”,不难发现,“得2”先于“得3”出现,“得2”由本意获得、得到,最后逐渐演化出助词“得”;“得”在古代一般用作动词,大多表示必须的含义。因为“得2”字在古代一段时期表示助动词“能”的含义,表示允许、可能,将其语气加强些就是必须之意。上述“犹得备晨炊”一例中,我们可以将“得”字理解成表必须的“děi”或者表可能的‘dé’,主语区别在语气的不同。所以,我们有理由推测,“得3”由助动词“得2”表能的含义加强后变成一般动词,表必须含义。它们的词性实质上是一样的,都是动词,但是毕竟生出了“必须”这个新的含义,而且上声发音时常最长,语气最强。所以这可能就是新音“děi”产生的原因,如今,“得3”用法愈加普遍,“得”字的用法也有所改变。

二、“得 3”字的组词造句

(一)“得 3”字的构词

“得3”字构词不是很灵活,有一定的限制 。主要构词关系有两种:一是并列:必得和得亏。必得表示一定要,如“这事必得你亲自来一趟”;得亏表示幸亏,如“我得亏没迟到”。二是状中:非得、可得和总得等。非得表示必须,多和“不”字照应,“可得”表示应该,“总得”表示必须或者一定要。如“要想学好一种语言,非得下苦功夫不可”,“可得提防着点”,“家里有病人,咱俩总得有一个留在家”。

(二)“得3”字的词性和造句

《现代汉语辞海》认为“得3”是动词,分两类,一类是事实或者意志上的必要,应该,如“干这活得三个人”;一类是推测的必然,会,如“他准得来,快下大雨了,要不快走,就得挨淋”;《现代汉语词典》认为“得3”可以作动词和形容词,“得亏”是副词;而《古代汉语词典》认为“得3”是动词;《现代汉语虚词词典》认为“得3”仅是副词。这些说法将“得”归为的词性虽然不一致,但对“得”在句子中用法是一致的。结合以上工具书以及“得3”字在句中的作用,我们将其分为两类:动词和形容词。这里舍去副词一说,因为“得3”只有和其他词结合起来才可以作副词,并不是“得3”单独作副词,典型代表是“得亏”一词,我们一致认为它是副词,但不代表“得”是副词。“得”作形容词比较少,且都出现在方言中。在北方方言中,“得”字形容舒服、满意,如“要是能洗个凉水澡就得了”。而“得”多作动词,根据语义将其分为三类:

1.表示推测的必然,相当于会。前面还可以有“一定、准”等副词,且上文常会有如此这样的条件。

(16)不承包,我们农民还得穷下去。

(17)看来他今天又得迟到了。

(18)跟这个队打一定得输。

(19)从现有统计数字来看,二车间还得拿第一。

2.表示绝对必要或者应该。结构是:得+动词(短语),上下文常常有必须如此的根据、原因、理由等。

(20)他下了决心,一千天,一万天也好,他得买车。

(21)老太太,您别发呆!这不成,您得哭,您得好好哭一场。

(22)赔,这是我家最好的母鸡,天天生蛋。你得赔我两柄锄头,三个纺锤。

(23)凤尾树真大,得仰起脖子看。

(24)那么我一辈子就老在这儿?连解手儿都得上外边去。

3.表示需要但也暗含必须之意,多用于口语。结构是:得+数量词/形容词(短语)/主谓句。

(25)这件衣服怎么也得二百来块。

(26)把门的少说得八个人。

(27)这个直性子女人,以后可真得小心点儿哩。

(28)人就是得胎里富,咱们都是底儿上的,什么也甭说了。

总的来说,“得3”主要用作动词,且三类情况都包含“必须”的含义,和“应该、能、会、要”有一定区别。

三、“得”字用法的特殊现象

(一)“得亏”的用法

上文中我们不认为“得3”是副词,但“得亏”这个副词是一致认同的,“得亏”算是“得3”构词中最特殊也是最有趣的一个。“得亏”作为语气副词,它表示一种由于避免了某种不如意之事而具有的庆幸的、欣喜的、感激的情态,它与“亏得”是同义词。通过语料的比较,我们可以发现“得亏”的特殊用法。

1.从位置上来看,“得亏”和“亏得”都能用于主语前面,且用法非常普遍,常见;但是“得亏”只能出现在主语前,放在主语后的用法不存在,而“亏得”可以。举例如下:

(29)老爷那里嗔着大爷,总不在眼前呢!得亏太太给遮掩过去了。

(30)是呀,是呀,得亏你提补我!

(31)却说孙坚被刘表围住,亏得程普、黄盖、韩当死救得脱。

(32)起初你空手赘入吾门,亏得我家资财,读书延誉,以致成名。

(33)谈起村里的巨大变化,村民们无不点头称赞:得亏党的政策好。

2.“得亏”和“亏得”后都可加短语,但是“得亏”不能跟名词性成分作谓语的情况,“亏得”可以出现这样的用法。例如:

(34)得亏是两个胆小鬼一吓唬就跑了。

(35)得亏是一只幼虎,不然你就回不来了。

(36)车撞坏了,亏得车速较慢,林立果没有受伤,气的他连声骂娘。

(37)亏得这苍穹之阔,方容得下这般舒适的歌—信天游。

这些例子都是“得亏”和“亏得”加短语的典型,加的短语类型有名词性短语/主谓短语/形容性短语,但后三例都是“亏得”后加名词性短语作谓语的情况。我们所搜集的语料中没有发现“得亏”具有此用法。

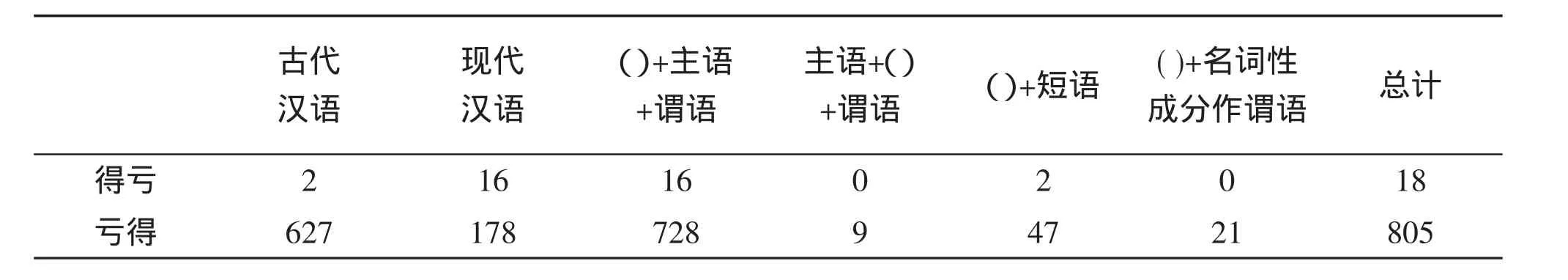

为了便于直观地说明情况,我们穷尽查找了北大CCL语料库含“得亏”和“亏得”的用法,现将统计结果总结如表一:

从表一中可以看出,“亏得”不论在古代还是现代的使用都大大多余“得亏”,“得亏”和“亏得”用于主语前是普遍的,“得亏”用法相对固定,而“亏得”较灵活。至于“得亏”是怎么产生的,是否通过语法化演变而来,但由于语料较少,我们暂时无法得知。

表一 “得亏”和“亏得”的用法

3.从语气来看,“得亏”语气强,相当于幸亏,而“亏得”语气次强。

我们平时说话时,约定俗成的是“得亏”后会伴随着某种不利情况的避免,

而“亏得”后往往伴随着某种有利情况的出现。例如:

(38)得亏我来的早,不然又见不到他了。

(39)亏得我来的早,才见着他了。

上述两句话表达的句意基本一样,但语气明显不同。这两个例子前半句是一样的,所以我们只要比较后半句就可以发现其语气不同的原因。第一个例子的后半句是避免了一种不利情况的发生,是从反面间接描述的,不然……;第二个例子的后半句是出现了一种有利的情况,是直接描述的。反面描写比直接叙述往往语气更加强烈,所以,“得亏”引导的句子语气会更强。

4.从搜集语料来看,“得亏”后面可以有语气停顿或语气词,“亏得”没有发现这样的例子。

(40)你想想,得亏呀,这是新闻联播辟的谣,要是等晚间新闻辟谣啊,他不一定还吃几盒饭呢!

我们将上述的“得亏”例子的用法进行归纳,概括起来共有三点:第一,用在转折复句的前面的分句里,指出某种意外出现的情况,后面的分句表示如果不是这种因素必然会出现的消极结果;如上例“得亏我来的早,不然又见不到他了”。第二,有时只说出表示某种意外情况的话语,表示转折的意思不直接说出来;如上例“得亏太太给遮掩过了”。第三,在口语中使用较多;如上例“是呀,是呀,得亏你提补我!”。

(二)“得3”与“应该”类能愿动词的不同

在第二部分,我们认为“得3”字主要用作动词,在不同语义下和“应该、能、会、要”等能愿动词类似。之所以“得3”不划为能愿动词,是因为与它们有着很大不同。我们将通过对比,进一步考察“得3”的特殊性。

1.“得3”和应该等分别与“不”结合的不一致性。例如:

(41)应该去 不应该去 不应该不去 应该不应该去 应该去不应该

能去 不能去 不能不去 能不能去 能去不能

会去 不会去 不会不去 会不会去 会去不会

要去 不要去 不要不去 要不要去 要去不要

得去 ﹡不得去 ﹡不得不去 ﹡得不得去 ﹡得去不得

通过聚合关系,我们很容易把“应该、能、会、要”归为一类,而“得3”与“不”的结合不正确与“应该”等不是一类,“不得不去”在这里念阳平。

2.“应该”等词只能跟谓词性成分,“得3”不限。例如:

黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》一书中,把“应该”等归为能愿动词,即助动词,指能用在动词、形容词前边表示客观的可能性、必要性和人的主观意愿。

(42)他应该来 你应该认真些 ﹡把门的少说应该八个人

他能来 你能认真些吗 ﹡把门的少说能八个人

他会来 你会认真些吗 ﹡把门的少说会八个人

他要来 你要认真些 ﹡把门的少说要八个人

他得来 你得认真些 把门的少说得八个人

同样,我们通过举例对比发现,“得3”后面可以跟动词(短语)、形容词(短语)和名词(短语)等,但“应该”等不能能加名词或名词短语,上述带﹡的都是不成立的。“把门的少说要八个人”这句话看似讲的通,平时生活中我们也会这样说,但是值得注意的是这里的“要”已偷换了概念,发生了转变,不再是能愿动词而变成一般动词了。举个更加简单的例子,“要东西”和“会英文”,这里的“要、会”就是一般动词,不是本文所讨论的范畴。

3.“应该”等回答问话时都能单说,“得3”不这样用,回答时不能单说一个“得3”字。例如:

(43)问:他应该来吗? 答:应该

他能来吗? 能

他会来吗? 会

他要来吗? 要

他得来吗? ﹡得 √得来

(三)“得3+形容词”的用法

“得3+形容词”结构中的形容词有一定特殊性,不是所有形容词都可以的。例如:

(44)得谦虚 得远(些)﹡得滑头 ﹡得伟大

得大方 得高(些)﹡得小气 ﹡得崇高

得坚强 得大(些)﹡得粗心 ﹡得平凡

得耐心 得低(些)﹡得悲观 ﹡得聪明

得主动 得浓(些)﹡得啰嗦 ﹡得可爱

得积极 得细(些)﹡得胆小 ﹡得优秀

很明显,同样后加形容词,第3组和第4组是不合逻辑的,这是为什么?“得+形容词”是有一定选择性的,这种选择性取决于形容词的语义特征。具体什么样的形容词可以进入“得+形容词”的格式,需要我们全面考察、认真分析。我们如果单用第1组和第2组进行总结的话,很容易得出:“得”后的形容词必须是褒义或者中性的,贬义词不行。但当我们多考察些语言事实,就会发现,有一部分形容词虽然是褒义的,也不能进入这种格式,例如第4组。“得聪明”我们一般不这样说,只说“得放聪明”(警告他人时)。第1组和第4组的形容词究竟还有什么差别呢?仔细分析后,我们发现第1组形容词都具有“可控”的语义特征,第4组形容词不具有“可控”的语义特征。所谓“可控”,是说形容词表示的性状,人是可以控制的;所谓“非可控”,是说形容词所表示的性状,人是不能控制的。譬如第1组的谦虚、大方等,人是可以进行控制的,可以使自己尽量做到谦虚、大方等。但第4组的伟大、崇高、聪明等是个人不能控制的,一个人“伟大不伟大”、“崇高不崇高”,是要别人来评价的,而不是自己要伟大就伟大,要崇高就崇高的。因此,我们认为:第一,“得+形容词”中的形容词最好要是双音节的,第2组虽然成立,但加“些”更常见。第二,“得+形容词”中的形容词必须是[+可控,-贬义]的。

四、“得 3”的否定问题

(一)“得3”字句的否定

在第二部分时,我们将“得3”字的动词用法分为三类,对于“得3”字句的否定,我们也对应分为三类进行说明。

1.表示推测的必然,其否定形式是“不会”,且如果“得3”字前面有副词的可以去掉。上述例子对应的否定形式分别为:

(45)周家的事你不要怕,有了我,明天我们还是不会回去。

(46)有了炮声,兵们一定不会跑。

(47)不承包,我们农民不会穷下去。

(48)看来他今天不会迟到了。

(49)跟这个队打一定不会输。

2.表示事实上的应当如此,绝对必要,其否定形式是“不用、甭”。上述例子对应的否定形式分别为:

(50)他下了决心,一千天,一万天也好,他不用买车。

(51)老太太,您别发呆!这不成,您甭哭,您不用好好哭一场。

(52)赔,这是我家最好的母鸡,天天生蛋。你甭赔我两柄锄头,三个纺锤。

(53)凤尾树真大,不用仰起脖子看。

(54)连解手儿都不用上外边去。

3.表示必须的含义,多用于口语当中,其否定形式是“无须”。上述例子对应的否定形式如下:

(55)这件衣服怎么也无须二百来块。

(56)把门的无须八个人。

(57)这个直性子女人,以后可真无须小心点儿哩。

(58)人就是无须胎里富,咱们都是底儿上的,什么也甭说了。

(二)“得3”字否定的不对称性

沈家煊认为,从逻辑上讲,肯定和否定是对称的,肯定的反面是否定,否定的反面是肯定,双重否定表示肯定。但是自然语言的肯定和否定不是完全对称的,否定一个肯定句不一定得到一个否定的意思。最经典的例子就是“差点儿(没)”句式,”差点儿死了”和“差点儿没死”都表达没死的含义,并无肯定否定之分。同样,“得3”字的否定也存在类似的现象。

1.“得3”=“不得3”

需要注意的是,“得3”一般没有“不得3”的用法,“不得”这种特殊情况的出现往往伴随着反问语气,且大多是口语中的用法。此时“得3”字句可以是“不得3”字句的回答。例如:

(59)问:不得认真对待吗?答:得认真对待

来回不得三个星期呀?来回得三个星期

不得你来说? 得你来说

不得哭出来吗? 得哭出来

2.“他得3来”的否定≠“他不得3来”≠“他得3不来”≠“他不得3不来”=“他不得2不来”

动词前一般可以受否定副词“不”的修饰,表示否定,如“会来”与“不会来”。但是“不得3”并不是“得3”的否定形式。其否定我们虽然在上面进行了讨论,但没有说明其具体的原因。动词“得3”都或多或少有着必须的含义,逻辑学角度将“必须”、“应该”和“可能”等归属模态词,我们在这里把“得3”作为必然类模态词,而模态命题则是含有模态词的命题。如,“新生事物得战胜旧事物”,在逻辑学上就属于模态命题中的必然模态命题。

通过逻辑推理来论证“得”字的否定,因此需要了解一些逻辑学上相关概念:必然模态命题(必然去)的辑形式是□P;必然否定模态命题(必然不去)是□﹁P;可能肯定模态命题(可能去)是◇﹁P;可能否定模态命题(可能不去)是◇﹁P。

肯定与否定在逻辑学上即矛盾关系,二者不能同时为真,不能同时为假。“他来”与“他不来”真假是完全对立的。而模态命题中的矛盾关系表现为:□P与◇﹁P或□﹁P与□P,前者即“他必然来”的否定是“他可能不来”。所以,对“必然”的否定一定不是“必然不”也不是“不必然”,而是与“可能”相对应的。即对“得3”的否定一定不含有“必须”的含义,而是与“可能”相关的“不用、无须、不会”等能愿动词。这也就解释了“得3”的否定≠“不得3”≠“得3不”,因为“不得3、得3不”中的“得3”都是有“必须”含义的。

而对于“他得3来”=“他不得2不来”,从逻辑学的角度也非常好解释。□P可推出﹁◇﹁P,即□P=﹁◇﹁P≠﹁□﹁P。所以,“他得3来”的双重否定不是“他不děi不来”而是“他不dé不来”,因为“dé”字可以表示“可能”的含义。

结 语

我们研究了有关“得3”字四个方面问题,探究了从古代“得3”的产生到现在“得3”的特殊用法及其否定等问题,完善了对“得”字本身的全面研究。“得3”字的研究历来较少,所以更要注重语料的搜集以及分析比较,但由于古代汉语中“得3”字语料较少,所以关于本文第一部分“得3”字的产生发展的说法可能不够准确,希望今后能找到更多语料来进行论证。

[1]吕叔湘.与动词后得与不有关之词序问题[M]//汉语语法论文集:增订本.北京:商务印书馆,1984.

[2]吴福祥.汉语能性述补结构“V得 /不 C”的语法化[J].中国语文,2002(1).

[3]沈家煊.也谈能性述补结构“V得C”和“V不C”的不对称[M]//语法化与语法研究(二).北京:商务印书馆,2005.

[4]杜轶.“得+VP”结构在魏晋南北朝的发展——兼谈“V得C”结构的来源问题[M]//语法化与语法研究(三).北京:商务印书馆,2007.

[5]侯学超.现代汉语虚词词典[M].北京:北京大学出版社,1998.