作为符号的雷锋——形象变迁的社会符号学解读

赵 芃

(天津商业大学 外国语学院,天津 300134)

一、作为符号的雷锋及其符号形象变迁

雷锋是建国后树立的众多典型人物中最有代表性的政治符号(陶东风、吕鹤颖,2010)。这个名字50年来一直萦绕在我们的周围,他日记中的话语以及他的事迹被我们以各种方式口口相传。从1963年至今,我国的社会历史环境发生了巨大变化,“学雷锋活动”亦经历数个冷热轮回,但雷锋的形象始终存在于人们的生活中,成为人们讨论的话题。在2013年3月5日纪念“向雷锋同志学习”五十周年之际,雷锋精神被誉为“‘中国梦’的精神底蕴”,是“超越时空的正能量”,“催生着‘美丽中国’、‘和谐中国’的成长”(《光明日报》,2013年3月5日评论)。“学雷锋”越来越多的同“讲文明、树新风”作为标语口号一块儿出现在大街小巷和媒体网络中。2003年,新浪网联合《新民周刊》、《南风窗》、《中国财经报》等全国十七家强势媒体共同举办了“20世纪文化偶像评选活动”,雷锋同鲁迅、金庸、钱钟书、巴金、老舍、钱学森、张国荣、梅兰芳、王菲等文化名人一起被评为中国“20世纪十大文化偶像”。如果追溯至1963年,可以看到当时的媒体号召广大群众学雷锋就是要“用全部行动去实践毛主席所揭示的伟大真理”,人民群众是可以“从雷锋同志的传记和日记中,吸取许许多多有益的东西”(《中国青年报》,1963年3月5日社论)。从一名“毛主席的好战士”到文化偶像和“‘中国梦’的精神底蕴”,从高不可攀的“英雄”到出现在大街小巷的“普通人”,雷锋以不同的形象符号屹立在媒体的描述中,生活在百姓的谈资中,影响着我们的生活。

雷锋和雷锋精神不仅存在于他身着军装持枪站岗或手捧一本毛泽东选集孜孜不倦认真阅读的照片中,也不仅存在于抚顺雷锋纪念馆里那些雷锋用过的物品里,更多的,他作为形象符号存在于照片和物品背后的故事里,存在于雷锋日记和传记里,存在于媒体的宣传报道里,存在于人们的谈话里。在不同历史社会时期,我们听到和看到的雷锋形象和雷锋精神各种各样。为什么同一个“雷锋”在话语中会出现不同的符号形象呢?这些在故事里,宣传里,讲话里的雷锋,其符号意义在变化的同时又有怎样的传承?为什么会有这样的变化和传承?对这些问题,笔者曾经运用论辩策略的分析方法对“学雷锋活动”中涉及的论辩推理机制和论辩涉及的论题进行了研究(赵芃,2015),并重点讨论了不同历史时期的惯用语句所体现的学雷锋活动的具体特征,但是并没有继续讨论这些特征的变化和传承原因。在本文中,笔者希望从符号化建构的视角对雷锋形象的变迁进行社会符号学解读,从而探究存在于其中的符号学动因。

二、符号资源与社会符号学

符号资源(semiotic resource)是社会符号学中非常重要的概念之一。在1978年发表的论文集Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning(《作为社会符号的语言:从社会角度诠释语言与意义》)中,Halliday认为语言既不是某种编码,也不是产生所谓正确句子的一套规则,而是由一系列的具有语义潜势(meaning potential)的系统(Halliday,1978 :39)或者是由一系列的“制造意义的资源”(ibid.:192)发展而成。这些语义潜势或符号资源的使用会受到特定的社会语境和说话人的影响。

Halliday注意到了符号资源的组成方式和限制条件,这对符号资源的认识无疑是开创性的。但是,他没有对由符号资源到意义生成的过程进行讨论,因而他对符号资源的这种认识却容易让人们认为符号资源早已先于意义而存在于社会之中,而非生成和建构于社会之中。近些年来,有不少学者受到社会科学中的建构主义视角影响,开始把社会符号学的研究重点从符号资源的构成转移到符号资源在意义生成过程中的作用(Hodge & Kress,1988 ;Thibault,1991;van Leeuwen, 2005)。这些学者认为符号的意义并不是提前给予的,而是在交流使用过程当中获得的,因此符号资源实际上是意义的社会生产过程,这些符号可以是语言,也可以是手势、色彩、音乐等非语言,这种意义的生产过程可以称为是一种社会实践(social practice)。国外学者的这些社会符号学观点成为当下社会符号学研究的核心要点,并引起一些国内学者的共鸣,如吕红周和单红(2013)认为:“人在符号化的行为中建构着知识和文化,建构着符号化的社会。”

关于符号资源的使用,van Leeuwen(2005:4)曾指出,它包含两个含义:一个是理论上的使用可能性,也就是说这些符号资源无论在历史上还是当下都存在过很多的使用方式,任何符号资源都具有潜在被使用的可能;另一个是实际层面的使用可能性,也就是说虽然我们承认符号资源具有无限的潜在使用可能,且这些资源也为我们提供了多种多样的选择可能,但是在实际使用过程中,由于受到与之相关的符号资源使用者的特殊需要和兴趣的影响,真正能够使用这些符号资源的可能性是非常有限的。因为当符号资源被资源使用者放置于某一特定的社会情境进行交流时,社会情境所限定的各种规约和制度会限制和规范这些符号资源的使用方式,不仅是什么能用,什么不能用,还会限定资源使用者在多大程度内才可以自由使用这些符号资源。不仅如此,通过使用这些符号资源的社会实践,新的符号资源和符号资源使用方式也可能产生和发展,即符号创新(semiotic innovation)。就具体研究而言,研究者不仅要收集、整理、并系统分类归纳历史上和当下的符号资源使用方式,还要研究这些符号资源是如何在特定历史、文化、机构情境中被使用的,更需要研究在使用过程中是否会带来新的符号资源和符号资源使用方式的产生和发展。这一研究过程就是社会符号学研究中的符号化建构研究。基于以上思考,本文提出以下研究问题:历史上雷锋形象是如何通过符号化而被使用的?在这一使用的过程中产生何种意义?它们彼此之间存在什么样的联系?

三、语料与研究方法

1 语料来源及选择

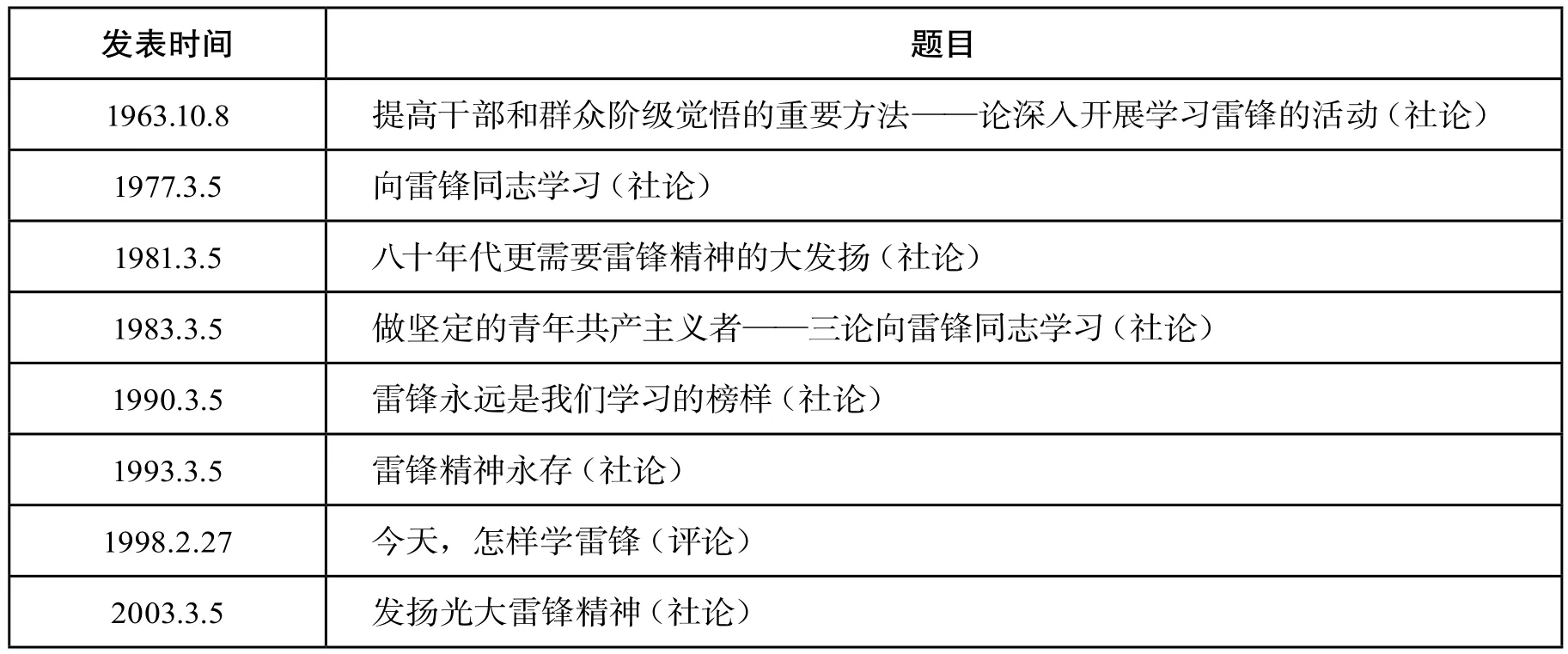

本研究的分析语料来自1963年至2008年《人民日报》刊载的关于雷锋和雷锋精神的社论和评论员文章。虽然针对雷锋的宣传报道形式有社论、评论员文章、新闻报道、通讯、诗歌等,但是社论因其具有评论性、政策性、时事性、针对性和指导性等特征(张友渔,1988;甘惜分等,1993)成为了最为重要的报道形式,受到社会的广泛关注,其中又以《人民日报》社论最为权威,因此本研究选择《人民日报》的社论和评论员文章作为分析对象。本研究以“雷锋”为主题词,并选择“社论”为栏目检索项(或选择“本报评论员”为作者检索项),在北京大学电子资源库中的《人民日报》图文数据库(1946-2008)检索了1963-2008年与学雷锋活动相关的社论或评论,共检索出八篇社论,列表如下。

表1 1963-2008《人民日报》关于“向雷锋同志学习”的社论(评论)概览

鉴于篇幅所限,本文观察的语料为四组,第一组是《人民日报》发表于1963年10月8日的社论“提高干部和群众阶级觉悟的重要方法——论深入开展学习雷锋的活动”;第二组是发表于1981年3月5日的社论“八十年代更需要雷锋精神的大发扬”,该社论实际上节选自《中国青年报》1981年3月5日的社论《再论雷锋》,标题为《人民日报》编辑部所加;第三组是发表于1993年3月5日的社论《雷锋精神永存》;第四组是发表于2003年3月5日的社论《发扬光大雷锋精神》。

2 分析方法

符号资源使用者有意识的使用某些语言形式将各种符号要素联系起来,这些方法被称之为符号资源使用策略。通过主动使用各种策略,符号资源使用者参与、构建并再现了社会实践(赵芃,2013)。符号资源使用策略分析更关注符号要素在社会实践中产生的意义,从而也成为了意义产生过程中最为重要的手段。符号资源使用策略有很多,结合对语料的观察,本文把社论文本中的文字作为研究中的符号要素,以社会行为分析(van Leeuwen,2008,2009)为例重点分析说明雷锋形象的符号化建构过程。

社会行为分析首先需要确定的是社会行为主体,其判断标准是依据该主体在文本中是否进行了某种社会行为,而并非语法结构特征中的“主语”。在汉语中,虽然从结构上看主语位于谓语之前,然而从语义上看,主语所指的事物跟动词所表示的动作之间的关系是多样的,有的是动作的发出者,即施事;有的是受动作影响的事物,即受事(朱德熙,1982:95)。本文从语义角度出发,把文本中的动作发出者视作社会行为主体,即施事者,把社会行为客体定义为受到社会行为影响的事物,即受事者。社会行为主体和客体是由符号资源使用者通过运用名词和代词所建构出来的,成为社会行为的发出者和承受方,而使社会行为主体和客体产生联系的就是社会行为,从语义逻辑关系上可以通过Halliday(1994)提出的及物性系统予以更进一步的解释。

四、分析及发现

1 60年代的雷锋

通过观察《人民日报》1963年的社论“提高干部和群众阶级觉悟的重要方法——论深入开展学习雷锋的活动”(以下简称1963年社论),可以确定社会行为主体“雷锋”和代表干部和群众的“我们”是发出社会行为的行为主体。通过对这两组社会行为主体所涉及的17个小句进行及物性分析可以发现,它们所涉及的社会行为过程多为物质过程(70%)和心理过程(30%)。

首先,从物质过程看,“雷锋”作为行为主体所发出的行为作用的目标主要有两类:一是自身以及自身的品质修养,如“提高”、“自己”和“道德修养”;二是外界事物,如“学习”、“毛泽东同志的著作”“,划清”“、敌我界限”。“我们”作为行为主体所发出的行为作用的目标主要也有两类:一是自己和自身觉悟,如“提高”“、自己”和“自觉性”,二是外界事物和活动,如“学习”、“毛泽东思想”、“开展”、“向雷锋同志学习活动”等。其次,从心理过程看,“雷锋”作为感知者发出的心理行为有正负两种情感(Halliday,1994;Martin & White,2008)——“热爱”与“仇恨”,因此这两种情感感知的客体现象也被分为两种:爱“党和社会主义制度”,恨“地主阶级和人民的敌人”。“我们”作为感知者发出了两种认知行为(Halliday,1994)——“认识”和“不要忘掉”,它们的认知客体现象是“剥削制度”和“阶级压迫、阶级斗争、革命”。

比较这两组行为主体的物质过程和心理过程可以发现,在物质过程方面“,雷锋”和“我们”有着重复的行为过程,例如:

(1)(雷锋)的主观努力,自觉地提高了自己,改造自己,特别是不倦地刻苦地学习毛泽东同志的著作,用马克思列宁主义的基本观点武装自己。

(2)我们学习雷锋,是学习他怎样提高无产阶级觉悟,怎样改造自己的思想……

(3)(我们)用雷锋不倦地刻苦地学习毛泽东同志著作的精神和方法,引导和帮助干部和群众学习毛泽东思想,提高干部和群众为社会主义和共产主义奋斗的自觉性,提高他们逐步肃清剥削阶级思想影响的自觉性。

在(1)中,“雷锋”发出的物质行为过程有“提高”、“改造”、“学习”。在(2)和(3)中“我们”的物质行为也是“提高”、“改造”、“学习”,而且行为目标也相同:提高“觉悟”,改造“自己”,学习“毛泽东思想”。这说明学雷锋活动实际上就是雷锋做了什么,我们也要和他一样的去重复做。而在心理过程方面,“雷锋”的“爱”与“恨”的心理行为按照Halliday和Matthiessen(2004)的观点属于程度较低的(lower)的情感(emotive),而“我们”的认识”和“不能忘掉”属于程度较高的(higher)的认知(cognitive),结合相对应的现象分析,“雷锋”、“爱”与“恨”的都是比较具体的现象——地主阶级和敌人,以及党和社会主义制度,而“我们”“认识”的是比较抽象的“剥削制度”,“不能忘掉”的是“阶级压迫、阶级斗争和革命”。

通过对社会行为过程的分析可以认识到60年代的雷锋被《人民日报》构建为一个爱憎分明,阶级立场坚定,受恩于党并基于此充满感恩与回报的人,同时还是一个积极地通过学习毛泽东著作不断提高阶级觉悟的解放军战士,正是通过这样的符号化建构,使得60年代的人民群众也积极努力成为和雷锋具有同样符号特征的人。

2 80年代的雷锋

通过观察《人民日报》1981年3月5日的社论“八十年代更需要雷锋精神的大发扬”(以下简称1981年社论),发现在这则社论里比较集中的存在着三组社会行为主体:“雷锋”、“我们”和“有人”。通过对这三组社会行为主体所涉及的共20个小句进行及物性分析发现,它们所涉及的社会行为过程多为物质过程(80%)、心理过程(10%)和言语过程(5%)。在1981年社论中首先不同于1963年社论的是,社会行为主体“雷锋”和“我们”没有涉及心理过程,只有物质过程。从物质过程来看,行为者“我们”的社会行为多于 “雷锋”的行为。“我们”的社会行为包括“发扬”、“中兴”、“建设”、“消灭”、“推翻”、“攻克”、“实现”等,而“雷锋”的社会行为只有“立”、“投入”和“发展”,而且这些行为也没有出现在1963年社论中。例如:

(4)雷锋……发展自己个性,创造最大的个人价值,这就是全心全意地投身到无限的为人民服务中去……

此外,在这则社论中还出现了社会行为主体“有人”,以及与之相关的心理过程“低估”和“以为”和言语过程“说”。心理过程的出现说明社论所要讨论的问题不是学雷锋的“行动”,而是要解决学雷锋的“思想”,言语行为的出现说明社论要讨论和纠正的正是人们的各种关于“学雷锋”的观念,例如:

(5)有人说现在是人心向钱看,学雷锋不是调子太高了吗?这种说法,一方面是低估了今天广大群众的觉悟……

(6)有人以为把个人利益放在第一位,对社会不负责任,我爱干什么就干什么,才叫有个性……

言语过程“说”的内容是以小句形式出现的各种观念和事实;心理过程“低估”的是群众的觉悟;心理过程“以为”的是个人利益就是个性。这样在及物性系统中《人民日报》通过物质过程建立起新时期学雷锋的行为内容,通过心理过程和言语过程批驳并建立新时期学雷锋的思想意义。这样也赋予了雷锋干一行爱一行专一行的,依靠全心全意为人民服务而获得个性发展的普通一兵的符号形象。

3 90年代的雷锋

通过观察1993年社论 “雷锋精神永存”(以下简称1993年社论),发现在这则社论里比较集中的存在着三组社会行为主体:“雷锋精神”、“学雷锋活动”和“我们”。此时“雷锋”作为具体的行为主体已经消失了,取而代之的是非常抽象的“雷锋精神”和“学雷锋活动”。通过对这三组社会行为主体所涉及的共10个小句进行及物性分析发现,它们所涉及的社会行为过程只有物质过程。

这则社论的物质过程呈现出两类行为:第一类是建设行为,可再分为物质性建设行为和精神性建设行为。由行为主体“我们”发出的,以各种时代背景为目标的建设行为为物质性建设行为,如“加快”改革开放,“解放和发展”生产力,“建设”有中国特色社会主义;由行为主体“学雷锋活动”发出的,以各种“雷锋精神”组成成分为目标的精神性建设行为,如“结合”先进人物事迹,“结合”爱国主义、集体主义、社会主义教育。这两类行为一起构成了“学雷锋活动”的物质性建设和精神性建设行为,也同当时提倡的“物质文明精神文明一起抓”相一致。

第二类是引导行为,是由行为主体“雷锋精神”发出。例如:

(7)雷锋精神鼓舞和激励无数的人创造了可歌可泣的业绩……

(8)雷锋精神渗透在平凡的工作和劳动实践中……

由“鼓舞和激励”、“渗透”等物质过程产生了以各种学雷锋活动产生的效果为目标的行为。这些物质过程后面承接的都是以小句形式出现的事实性目标,说明“雷锋精神”是引导物质文明建设和精神文明建设的精神动力。通过这样的符号化建构,雷锋作为具体的形象和榜样已经消失了,他被抽象为政治符号和道德精神符号,称为“雷锋精神”,激励和鼓舞着平凡的普通人。

4 21世纪的雷锋

通过观察2003年的社论“发扬光大雷锋精神”(以下简称2003社论),发现在这则社论里比较集中的存在着两组社会行为主体:“学雷锋”和“我们”。通过对这两组社会行为主体所涉及的共14个小句进行及物性分析发现,它们所涉及的社会行为过程只有物质过程。这则社论的及物性系统呈现出的情况与1993年社论类似,行为者相同,且所涉及的及物性过程只有物质过程。但是不一样的地方在于,由于没有了行为主体“雷锋精神”,引导性行为过程没有了,而与1993年相同的行为主体“学雷锋活动”在2003年社论中没有发出物质性建设行为,如:

(9)学习雷锋,就要像雷锋那样,志存高远,胸怀宽广,牢固树立远大理想……要认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。

(10)我们一定要适应新形势的要求,不断充实活动内容,拓展活动领域,创新活动形式,丰富雷锋精神的思想内涵,弘扬雷锋精神的时代价值,努力在全社会营造学习雷锋、争当先进的良好氛围,使这一活动在新的历史条件下发挥更大的作用。

“树立”的目标是“理想”,“学习”的内容是马列主义毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想,这些都是精神和意识形态的内容。“充实”、“拓展”、“创新”、“丰富”、“弘扬”、“营造”,这些物质过程的作用目标都是学雷锋活动,属于精神建设方面的活动。可见“学雷锋活动”在2003年社论中被再现为一种精神和意识形态建设的活动。因此雷锋形象也基本上延续了1993年社论中把 “雷锋精神”作为政治符号和道德符号的形式。

五、讨论

综合上述分析可见,1963年社论把雷锋构建为一个爱憎分明,阶级立场坚定,对党对领袖对人民充满感恩,对敌人充满憎恨的人,同时还是一个学习毛泽东著作的标兵;1981年社论把雷锋构建成获得个性发展的普通一兵,此时雷锋开始从英雄话语形象转变为平民话语形象;1993年和2003年社论中的雷锋作为具体的形象和榜样已经消失了,他被抽象为政治符号和道德符号,只是此时的这个形象距离1963年的那个形象已经相去甚远。从总体上看,雷锋形象的符号性建构经历过两种变化,一是从英雄到平民,二是从具体到抽象。

为什么同一个雷锋符号形象会产生变化呢?我们认为这是受到了符号资源使用者《人民日报》所代表的主流意识形态的影响,使得雷锋形象成为一种社会符号在近五十年的历史中变成了一种“集体记忆”(Halbwach,1992)而为大众所接受和流传。集体记忆(collective memory)是依据社会的主流意识形态对历史进行重塑后由群体或现代社会所共享、传承和建构的一种符号意象(Halbwach,1992:40)。陶东风(2010)认为,它是一种文化框架,因为人们通常是在社会之中获得他们的记忆,也正是在社会中,他们才能进行回忆、识别和对记忆加以定位,而这个唤起、建构、叙述、定位和规范记忆的文化框架, 就是所谓“集体记忆”或“记忆的社会框架”。这个框架使得某些回忆成为“能够进行回忆的记忆”、某些则作为“不能进行回忆的回忆”、“不正确的回忆”被打入冷宫, 被封存起来。这一过程类似于van Leeuwen等学者提出的再情景化过程(赵芃、田海龙,2013)。

因此,我们会保留我们在不同社会情境中的记忆符号,但同时我们也会接触到受社会情境限定的不同概念体系,当我们把这些符号和概念体系放在一起时,这些符号可能就会失去它原本在某一概念体系中的模样而变得更符合新的概念体系的需要,这时我们就正在对符号意象进行着重构。雷锋的符号形象变迁亦是如此。雷锋符号形象最初通过《人民日报》等媒体所代表的主流意识形态被树立起来是在20世纪60年代,在那个一切行动都是为了巩固社会主义革命胜利果实的年代,社会主义中国需要一种精神信仰来鼓舞和激励当时的全国各族人民,因此雷锋形象树立的目的是为了提高无产阶级觉悟,宣传雷锋“听毛主席话,认真学毛主席著作”的标兵形象,这样主流意识形态就建构起了大众对雷锋最初的符号化记忆。但是到了80年代,社会情境已经发生了变化,随着整个中国社会全面进入改革开放阶段,“精神文明建设”、“四个现代化”等新话语新概念进入了人们的生活。当主流意识形态把社会符号“雷锋”放进这个概念体系的时候,“学毛主席著作标兵”、“爱憎分明”等与当时文化框架不一致的符号资源被抛弃了,而“艰苦朴素”、“全心全意为人民服务”等符号资源被保留,“普通一兵”等符号资源被增加进入了这个记忆框架,因此这种重塑过程使得人们在保留雷锋原有符号形象的同时对其所产生的符号化意义发生了记忆变化。进入90年代以后,随着社会主义市场经济体系的建立和精神文明建设的加强,“中华民族传统美德”作为两千多年中国人的道德记忆符号资源被融进了新话语体系,并同时和80年代的雷锋符号形象进行融合,使得雷锋符号形象又被赋予了一种文化道德意义,此时雷锋符号形象借助中华民族的道德记忆发生了又一次记忆重塑而被大众广为接收并延续至今。

可见雷锋符号形象的集体记忆既有与时俱进、不断更新变迁的一面,也有其连续性的另一面,这些正是雷锋形象的符号化建构过程。结合不断变化的社会情境可知,雷锋形象的符号化建构实际上是主流意识形态所期望的一种集体记忆及国家认同,这种国家意识形态的建构转化为人们的集体记忆并形成符号化建构是在近半个世纪学雷锋活动实践中实现的。

六、结论

通过以上分析可知,雷锋形象的符号化建构过程体现出既有延续又有变化的特点。首先,从符号资源使用策略的形式上看,它们的符号形式意义并没有发生变化,也就是说及物性过程中的符号要素本身并没有发生变化,因此构成雷锋形象的符号形式是不变的。但是,从这些策略的具体内容上看,符号意义又是随着不同历史时期变化而变化的。这说明抽象且稳定的符号资源是维持雷锋形象的形态保证,而这些符号形式通过与不同社会历史情景结合,并通过占有主流意识形态的符号资源使用者的使用而产生了不同的符号意义,建构了不同的关于雷锋形象的集体记忆,这种记忆源于集体,更源于主流意识形态;它建构过去,却由当下所限定,且规约未来。研究表明,符号资源使用策略是主流意识形态约束和建构雷锋形象社会符号化的一种手段,这不仅可以使雷锋符号形象所传递出来的意义有所不同,而且随着雷锋符号形象的集体记忆的不断重塑,也可以使学雷锋活动历经半个世纪而经久不衰。随着雷锋符号形象被融进新的话语体系,学雷锋活动也必将丰富多彩地继续进行下去。

[1] Halbwachs, M. 1992. On Collective Memory[M]. Edited & translated by Coser, L. Chicago: The University of Chicago Press.

[2] Halliday, M. A. K. 1978. Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning[M]. Maryland.University Park Press.

[3] Halliday, M. A. K. 1994. An Introduction to Functional Grammar 2nd Edition[M]. London: Edward Arnold.

[4] Halliday, M. A. K. & C. M. I. M. Matthiessen. 2004. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Hodder Arnold.

[5] Hodge, R. & G. Kress. 1988. Social Semiotics [M]. Cambridge: Polity.

[6] Martin, J. & P. White. 2008. The Language of Evaluation. Appraisal in English[M]. New York: Palgrave Macmillan.

[7] Thibault, P. 1991. Social Semiotics as Praxis: Text, Social Meaning Making, and Nabokov's Ada [M]. Minneapolis:University of Minnesota Press.

[8] van Leeuwen, T. 2005. Introducing Social Semiotics[M]. New York: Routledge.

[9] van Leeuwen, T. 2008. Discourse and Practice: A New Tool for Critical Discourse Analysis[M]. New York: Oxford University Press.

[10] van Leeuwen, T. 2009. Discourse as Recontextualization of Social Practice: A Guide[A]. In R. Wodak & M. Meyer(eds.)Methods of Critical Discourse Analysis[C]. London: Sage. 144-161.

[11] 甘惜分等. 1993.新闻学大辞典[M].郑州:河南人民出版社.

[12] 吕红周,单红. 2013.语言符号的主体性反思[J].天津外国语大学学报, (1): 19-24.

[13] 陶东风. 2010.记忆是一种文化建构——哈布瓦赫《论集体记忆》[J].中国图书评论, (9): 69-74.

[14] 陶东风,吕鹤颖. 2010.雷锋:社会主义伦理符号的塑造及其变迁[J].学术月刊, (42): 103-116.

[15] 张友渔. 1988.何谓社论[A].张友渔.新闻学论文选[C].北京:新华出版社.

[16] 赵芃. 2013.话语秩序的动态特征:“价格垄断”的话语建构及其启示[J].外语与外语教学, (4): 22-26.

[17] 赵芃. 2015.学雷锋活动中的修辞——基于批评话语分析的论辩策略研究[J].当代修辞学, (4): 41-46.

[18] 赵芃,田海龙.2013.再情景化新解——元话语视角[J].天津外国语大学学报, (4): 1-6.

[19] 朱德熙. 1982.语法讲义[M].北京:商务印书馆.

——基于计划行为理论的解释架构