试论赫哲族史诗《伊玛堪》中的程式语翻译——以《香叟莫日根》为例

陈吉荣,吕新兵

(辽宁师范大学 外国语学院,辽宁大连 116029)

一、引言

作为赫哲族的民族史诗,《伊玛堪》可以说是赫哲民族的历史、宗教、文化、科学、传统、知识的总汇,在语言特点和文体特征上也很有特色。“‘伊玛堪’是一种特殊的传统文学体裁,其特殊就在于所有的内容和情节结构都是围绕着为在远征中建功立业的部落(民族)英雄莫日根立传,因而英雄性和传记性就成为‘伊玛堪’一个突出的特点”(刘锡诚,1996:序言)。由于起源于一种口头文学传统,《伊玛堪》在历代的讲唱过程中形成了某些固定的模式和场景描述,具有突出的口头文学程式特征。如何体现程式语的特色是此类文学体裁翻译过程中值得探讨的理论问题。本文将分析程式语的特点,结合口头程式理论,以《香叟莫日根》①的英译为例,重点分析赫哲族史诗《伊玛堪》中的程式语翻译。

二、程式语

随着不同的文学体裁和语言模式的传承发展,语言和文化积淀也以某种独特的方式被保存下来。程式语是民族文化在语言方面传承积淀的一个类典型,特别是在民族史诗的叙事结构中的作用尤为突出。语言学意义上的程式语的定义来源于国外学者的研究。总体来看,程式语是指从历史性记忆中提取出来或者历史上遗留下来的多词组合(Wray,2002)。由于流传久远,程式语早就引起了研究者的关注(Erman & Warren,2000)。研究者认为,程式语的作用不仅是减轻了语言加工的 压 力(Jiang & Nekrasova,2007;Kecskes,2007;Pawley & Syder,1983;Wray,2002),还加强了交流的顺畅程度。对程式语的使用反映了在一定语境之内一个民族对语言使用的偏好(Kecskes,2007),看起来更具有本土性特点。

目前国内外学者都比较关注Wray的研究。我国学者李更春也先后发表论文评述Wray的研究,他根据Wray的定义给出了一个比较完整的表述:“程式语是一个由单词或其他成分组成的连续或非连续的序列,该序列是或看起来是预制的,即在使用时是从记忆中整体提取或存储的,而不是通过语言的语法生成或分析的。”(李更春,2014:252)Wray的程式语在使用过程中涵盖了大量相关的表述,包括程式的、日常的、习语的以及固定的表达方式与搭配。早期关于程式现象的研究(Bolinger,1976 ;Pawley & Syder,1983)对这一渐变性有所关注,认为这对于语法生成模式的精确性是一个挑战。因为语法生成模式是基于法则生成的观点,并将词汇视为一个带有个人言语特点的存贮单位。

对这种程式化的表达还有大量其他多样化的表述,如语用习语(pragmatic idioms)、约定俗成的表达(ready-made utterances)、语言固定用法(verbal stereotypes)、传统程式(conversational formulae)、有界表达(bound utterances)等。程式语的特点很突出,因为它们是高度传统化预设的表达,其意义与标准化的交流语境相关。这些表达的语法结构也很典型,或者自动处于词汇化的边缘,或者转化成固定的习语化单位。国外研究者对程式语特点的研究非常全面。从总体的语言特征来看,程式语具有惯例化、固定性和非组构性特征。从基于规则和连贯的特征来看,有些程式语在句法上是不规则的,经常包含一些非字面或非标准意义的词汇,具有某种态度或情感上的暗指。有些程式语具有语音上的连贯性,特别容易被本族语者识别。从语法的复杂性来看,多数程式语可能比其他语言更加超前,在句法和语音上更加复杂。从识别标准上来看,程式语的突出特点是语音连贯性(相对其他输出来说更长且更复杂)、情景依赖性、高频性与形式的不变性(Peters,1983:29)。基于上述研究,程式语在词汇上有固化的倾向,并且在某些功能性框架中是基本的表达方式,一般与特殊的交流语境相关。

三、口头程式理论

程式语在民族史诗中使用的频率很高。结合民族史诗的口头诗学传统,国外学者首先提出了口头程式理论来研究民族史诗。口头程式理论也称为帕里-洛德学说,是美国20世纪的民俗学理论。弗里(2000:91)指出:“口头程式理论的精髓,可以概括为三个结构性单元的概念:程式、主题或典型场景,以及故事范型或故事类型,它们构成了口头程式理论体系的基本框架。”在口头程式理论的发展过程中相关理论流派非常明晰。根据姜迎春(2011:91-95)的研究,我们可以将口头程式理论的发展归纳为三个阶段:(1)《口头诗学:帕里-洛德理论》出版于 1988 年,从口头程式理论的源起荷马问题入手,探讨了帕里早期关于荷马问题的学术探索过程和洛德继帕里之后对此理论的拓展;(2)标志口头程式理论学科形成意义的重要著作《故事的歌手》系统阐述了口头程式理论学科产生的背景、歌手的学艺过程和程式、主题等口头程式理论的核心概念、口头诗歌形态学意义上的诗歌和文本的概念、书写与口头传统的联系与区别以及程式理论在《荷马》史诗、中世纪史诗中的应用问题;(3)《荷马诸问题》介绍了口头程式理论的第五代学人哈佛大学的纳吉教授关于荷马问题的有关论述。

美国学者弗里(1997:86-90)对口头程式理论的特点研究更为详细,认为口头理论的核心特征可以用三个结构性单元描述出来,并对三个结构性单元进行了定义:“(1)程式,它被帕里定义为‘一组在相同的韵律条件下被经常使用以表达一个特定的基本观念的词汇’;(2)主题或叙事单元,即成组的观念群,往往被用来以传统诗歌的程式风格讲述一个故事;(3)典型场景,这是个依照既存的可预知的一系列动作的顺序,从始至终支撑着全部叙事的结构形式。”

史诗多由一个民族流传已久的口头文学或者讲唱文学慢慢转化成文字记载下来。由于时间久远,史诗最早是无文字的口头文学传统。每一代讲唱者会在讲述基本故事情节的过程中稍微作一些调整,有的是根据自己的理解增加的微创作,有的是因为年代久远故事细节无法完全复原,但整个史诗的叙事功能体(即叙事的本事)不会变。由于叙事过程中的主要功能性框架不变,才使得整个故事有了代代相传、深入人心的文化功能。从这个意义上来说,口头程式理论一方面帮助民族叙事者凸显了史诗中的文化惯例、场域和习惯,另一方面也有力地说明了讲述者在传唱史诗时的认知方式。

赫哲族史诗《伊玛堪》的程式特点特别突出。从背景和辖域来看,《伊玛堪》通常以一个或者多个表达式作为背景,如英雄出身、英雄学艺、英雄结义、英雄婚姻、英雄遇难、英雄斗争、英雄凯旋(韩成艳,2011:66-67)。刘锡诚(1996:序言)认为:“主人公莫日根是‘伊玛堪’作者竭尽全副笔墨,用叠垒的方法歌颂的英雄。”这一评论再次印证了《伊玛堪》在叙述过程中的程式化特点,即基于叠垒的程式。这些程式可以有效地激活人们心目中关于莫日根(史诗中的英雄)的概念配置。

“语言表达在很大程度上可被视为讲话者对周围环境进行概念化过程的反映,而这个概念化过程受到注意力突显原则的制约。”(王寅,2008:214)《伊玛堪》中故事的程式化特点也极为突出,特别表现在血亲复仇和争夺俘虏等方面。“血亲复仇和争夺俘虏,在原始社会往往成为氏族部落之间发生战争和仇杀的重要契机。在‘伊玛堪’有关战争情节的描写中,一幅幅活生生的画面告诉我们,血缘是怎样成为部落得以形成和巩固的有力纽带,而血亲复仇又怎样把两个相距遥远的部落推进厮杀的深渊。在战争中被打败的部落(霍通),被强令合并到胜利者的部落中去,失败者的‘霍通’被付之一炬,整个部落举家迁移,长途跋涉迁往征服者的住地,组成一个新的强盛的大部落(部落联盟)。于是,在一个最高的头领(所向无敌的英雄)领导之下,由几个额真分别管理几个分散的霍通——小部落的新格局终于形成了。”(刘锡诚,1996:序言)

《伊玛堪》的讲述者对事物的描述角度也体现出程式化特点。故事的观察者与事物之间的对应关系非常稳定,叙述部分采用第三人称的视角,是很强的叙述者的声音,借助对话表明人物的心声,推动故事情节的发展。

口头程式理论对于史诗叙述的解释力还表现在其他很多方面,当然最突出的莫过于语言本身的程式叠垒。而这些语言之内和语言之外的程式叠垒在史诗的翻译过程中也应该作为一个突出的特征加以体现。下文将以《香叟莫日根》为例,分析《伊玛堪》史诗中的程式语翻译。本文选取的译本是大连民族学院从事民族典籍英译的学者王维波教授英译的The Yimakan Epics of Hezhe Ethnic Minority in China,2013年12月由辽宁人民出版社出版。

四、《香叟莫日根》的程式语翻译特点

王维波教授的译文语言形象生动,贴切自然,他用14页的篇幅描述了翻译赫哲族史诗的基本策略,归纳起来有以下几点:一是突出历史性特点,二是突出伦理性特点,三是突出民族性特点。在翻译技巧上采用了直译和意译、诗化翻译、模糊翻译和补偿翻译等策略。本文在此基础上将进一步探讨《香叟莫日根》程式语翻译的特点。

1 呼语程式翻译

《香叟莫日根》一共分为15个章节,每个章节的叙述文字都以“啊啷”开始,唱词部分都以“赫哩啦赫哩啦改赫雷”开头。英译文保留了这些特征,并以大写凸显的方式表明这一呼语程式的特殊意义。除了这些原来故事里的固定呼语程式,译者为了增强故事的感染力,还根据上下文增加了一些符合人物身份的呼语程式。例如:

赫哩啦赫哩啦改赫雷——

哥哥侍候你二十多年了,

我已经三十多岁,

连个媳妇也没娶。

Helila Helila Gaihelei

My brother, my brother, my dear,

I’ve attended to you in the twentieth year.

I am already at the age of thirty, though,

I’ve married no woman as you know.

通过添加my brother这一呼语程式,既突出了史诗的特点,更加表现出手足情深,凸显了典型的场景化特色。

2 韵律程式翻译

《香叟莫日根》带有鲜明的讲唱文学特征,史诗的韵律感也非常强。这种韵律感的作用非常突出,因为“口头表演,词语在时间轴上线性排列,并随时立即消失在空气中。在语速比较快的情况下,听众是难以紧跟着诗句走的。这时候反复出现一些固定的话,就会在欣赏者一方形成放慢了节奏的感觉。这些重复也在客观上形成某种间隔,起到‘休止符’的作用。另一个方面,程式的高度固定的格式和含义,为方便听众接受信息起到了很大的作用。某个程式片段一提头,听众就知道要说的是什么,接受的过程也就变得轻松起来,交流的通道就会变得顺畅起米。前面讲过的转瞬即逝的事件,就是在这样的反反复复的陈列中得到了温习,也为理解下面的事件做了很好的铺垫。”(朝戈金,2000:232-233)

译者在翻译过程中也充分关注到韵律程式翻译。这种韵律程式除了在一些呼语里体现之外,主要表现在尾韵的处理上。我们随机选择任意几章中前后连接的四行史诗,就会发现韵律特征明显。例如,第一章“离家”的英译文 Now I’ m going to leave for the North Sea,/ A smart dedu lives in a village carefree./I’ ll find and marry her after all,/To lives with us as your sister-in-law.押的是aabb尾韵。第五章“遇难”的英译文Can you guess who I’ m in your expectation?/I’m Wenjin Dedu with Fulan for the situation./We’ve surveyed the village and roads related,/Listen to the information, you’ll be interested.押的还是aabb尾韵。最后一章“凯旋”的英译文Today we are celebrating our success,/Offering to our deities this sacrifice./Please enjoy eating the food wonderful,/Feeling at home cheerful and delightful.押的还是aabb尾韵。这种韵律上的程式特征体现的是史诗的音乐美。

3 回环组合程式翻译

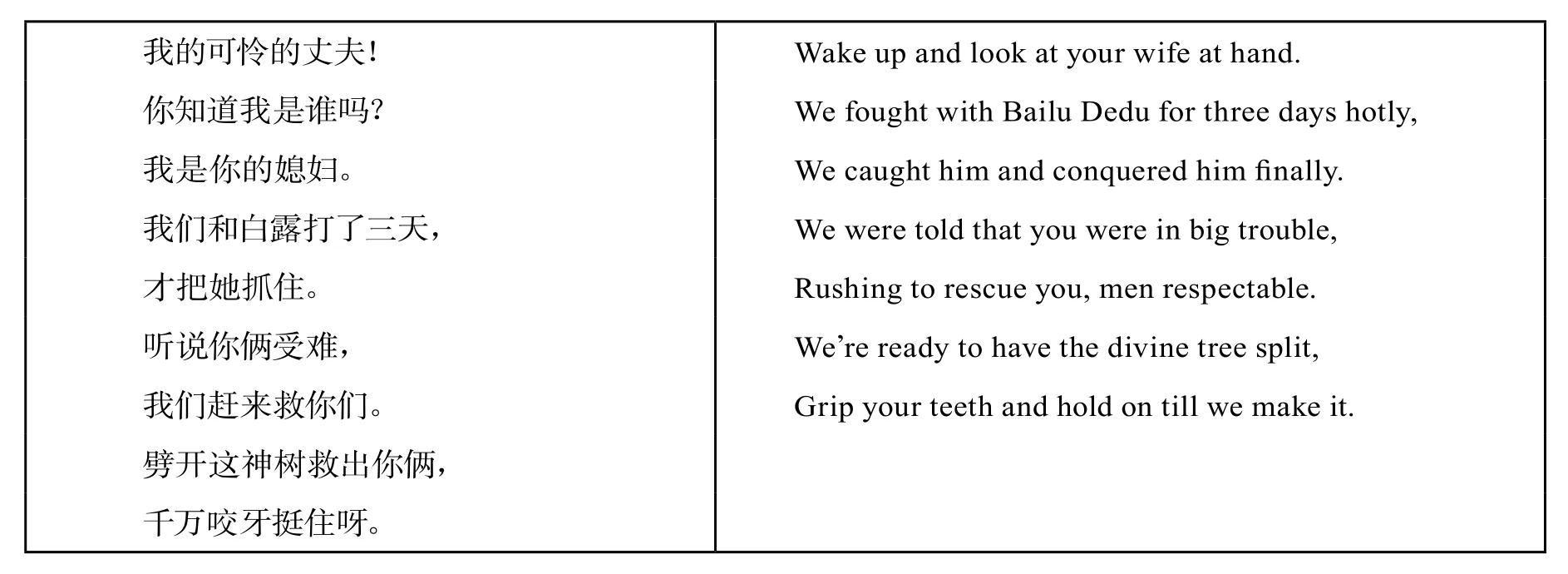

《香叟莫日根》叙述过程中的回环组合程式很多,看起来似乎有些冗长、拖沓、重复(见下面表格中例子)。

这时候,只见南面飞来了四只阔力。当它们飞到神树上空,其中有一只阔力招呼着说:Presently four koris were flying from the south. When they arrived over the tree, one of them called out.赫哩啦赫哩啦—— Helila Helila我的香叟弟弟, My Xiangsou, my brother Xiangsou,我的可怜的弟弟! My Xiangsou, my pitiful Xingsou.你还能听见吗? Can you hear me? Can you hear me?我的莫日根弟弟。 How piteous for you to be on the tree.我们四个德都, We four girls came just in a big hurry,一起赶来救你。 For the aim of getting you out of worry.咬牙挺住吧, Hold on and on with your teeth gritted,等着我们把神树劈开! You’ ll be freed after I split the tree.啊啷—— Alang...另一只阔力对傅劳洪莫日根说: Another kori shouted to Fulauhong Mergen.赫哩啦赫哩啦赫雷—— Helila Helila Helei傅劳洪呀傅劳洪, Fulauhong, Fulauhong, my poor husband,

我的可怜的丈夫! W a k e u p a n d l o o k a t y o u r w i f e a t h a n d.你知道我是谁吗? W e f o u g h t w i t h B a i l u D e d u f o r t h r e e d a y s h o t l y,我是你的媳妇。 W e c a u g h t h i m a n d c o n q u e r e d h i m f i n a l l y.我们和白露打了三天, W e w e r e t o l d t h a t y o u w e r e i n b i g t r o u b l e,才把她抓住。 R u s h i n g t o r e s c u e y o u, m e n r e s p e c t a b l e.听说你俩受难, W e’r e r e a d y t o h a v e t h e d i v i n e t r e e s p l i t,我们赶来救你们。 G r i p y o u r t e e t h a n d h o l d o n t i l l w e m a k e i t.劈开这神树救出你俩,千万咬牙挺住呀。

这些看似冗长、拖沓、重复的段落在史诗中却非常重要。“等到还原到歌手的演唱之中,配合上歌手的表情和动作,搭配韵律和节奏,使得整个唱段形成回环复沓的组合,在重复中表白着妻子救助丈夫的决心和艰难,并在重复中情节不断递进,主题得到深化,在情绪和矛盾积聚到最后一个回环唱段的时候即将爆发,就迎来了这一部分情节的高潮,给听众不同的审美感官享受。”(韩成艳,2011:74)如果在翻译中因为字面上的重复枯燥而进行俭省,就失去了史诗翻译的一个突出特点。王维波教授在翻译过程中有效地保留了原文的回环组合程式,并且以文外注释的方式丰富和扩大了原文的文化惯例。

五、《香叟莫日根》程式语的翻译原则

《香叟莫日根》程式语的翻译特点是非常突出的,译者几乎亦步亦趋地复制了史诗原文的突出特点,但在这个过程中也体现了鲜明的翻译原则。在翻译《香叟莫日根》的过程中,译者注重词语、句式、方言等的表达方式,实现了语法和词法明晰原则,体现在以下几个方面:(1)对于象声词的翻译,如“巴嗒巴嗒掉眼泪说”、“巴嗒着嘴说”;(2)对于某些典型方言口语的翻译,如“好煞楞的”、“傻拉巴叽的”、“太阳还一竿多高”;(3)对于某些赫哲族物质文化特色词的翻译,如“快马子”、“江坎儿”、“泡子”;(4)对于某些动词的准确描述,如“两口锅里面全烀着烂乎乎的肉”、“连跑带颠儿地往前走”。译者选择增添细节、准确描述和文外注释三种方法努力使得这些语法和词法变得明晰,既保留了赫哲族史诗的特点,又便于英语读者理解。

由于原文中有大量的程式语,反映了原文描述的叠垒体验,译者采用了认知增量原则。笔者认为,认知增量原则是对创造性翻译的认知语言层级的解释。德国翻译理论家库斯默尔将场景分成五类:层级链、核心场景元素、场景扩大化、构建场景及构建新框架。库斯默尔(Kussmual,2006:125)将创造性翻译的四种心理过程总结为:“从结构到结构,从结构到场景,从场景到场景,从场景到结构。它们都包含某种程度上的焦点和角度的变化。”这些焦点和角度的变化正是翻译认知在具体化与概念化之间不断变化的过程。翻译认知的增量在一定程度上是译者认知具体化和深入化的表现,反映在译作上则是创造性的加强。当然翻译的创造性和充分性并不是绝对的,从认知的角度来看,最佳关联性和解释相似性与翻译的充分性相关,是必要的原则,而认知增量原则与翻译的创造性相关。认知增量原则在语言形式上表现为程式的凸显,在深层的认知机制上是史诗独特性的一种自我存在方式。通过程式语的重复,史诗在英译过程中形成了一种基于自我的融入和基于自我的复制,逐渐形成民族的归属感,以此加深确定的存在感和重要性。这种深层的民族性正是通过程式语背后的认知增量机制表现出来的。

六、结语

民族文化认知对民族典籍翻译研究有着特殊的意义。赫哲族史诗翻译是保留东北民族文化遗产,使其传播到英语世界,从而加强世界人类学和民族学研究的一个主要方式。史诗的程式特征在翻译中的体现既是保留民族性特征的要求,也为世界口传文学提供了一个研究资源。

注释:

① 东北赫哲族史诗称为《伊玛堪》,《香叟莫日根》是其中的一个部分,莫日根是指赫哲族史诗中的英雄。

[1] Bolinger, D. Meaning and Memeory[J].Forum Linguistics, 1976, (1): 1-14.

[2] Erman, B. & B. Warren. The Idiom Principle and the Open Choice Principle[J].Text, 2000, (20): 29-62.

[3] Foley, J. Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic[M]. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

[4] Jiang, N. & T. Nekrasova. The Processing of Formulaic Sequences by Second Language Speakers[J]. The Modern Language Journal, 2007, (3): 433-445.

[5] Kecskes, I. Explorations in Pragmatics: Linguistic, Cognitive and Intercultural Aspects[M]. Berlin: Mouton de Gruyer, 2007.

[6] Kussmaul, P. A Cognitive Framework for Looking at Creative Mental Processes[A]. In M. Olohan (ed.) Intercultural Faultlines:Research Models in Translation Studies I[C].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2006.

[7] Ortactepe, D. Formulaic Language and Conceptual Socialization: The Route to Becoming Nativelike in L2[J]. System, 2013, (4):852-856.

[8] Pawley, A. & F. Syder. Two Puzzles for Linguistic Theory: Nativelike Selection and Nativelike Fluency[A]. In J. Richards & R.Schmidt (eds.) Language and Communication[C]. New York: Longman, 1983.

[9] Peters, A. Units of Language Acquisition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

[10] Wray, A. Formulaic Language and the Lexicon[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[11] 朝戈金.口传史诗诗学:冉皮勒《江格尔》程式句法研究[M].南宁:广西人民出版社, 2000.

[12] 韩成艳.从表达认同到认同表达:赫哲族史诗“伊玛堪”研究[D].华中师范大学, 2011.

[13] 姜迎春.口头程式理论部分中译本理论和现实意义评述[J].民族翻译, 2011, (1): 90-95.

[14] 李更春.程式语加工研究:现状、问题及展望[J].现代外语, 2014, (2): 252-261.

[15] 刘锡诚.序言[A].赫哲族伊玛堪选[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1996.

[16] 王寅.认知语言学的“体验性概念化”对翻译中主客观性的解释力──项基于古诗《枫桥夜泊》40 篇英语译文的研究[J].外语教学与研究, 2008, (3): 211-217.

[17] 尤志贤.赫哲族伊玛堪选[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1996.

[18] 约翰·迈尔斯·弗里.口头程式理论:口头传统研究概述默认分类[J].朝戈金译.民族文学研究, 1997, (1): 86-90.

[19] 约翰·迈尔斯·弗里.口头诗学:帕里-洛德理论[M].朝戈金译.北京:社会科学文献出版社, 2000.