清至民国福建溺婴现象与育婴堂研究

陈熙

(复旦大学中国经济研究中心·智库,中国 上海,200433)

清至民国福建溺婴现象与育婴堂研究

陈熙

(复旦大学中国经济研究中心·智库,中国 上海,200433)

清代以来福建地区溺婴现象不仅普遍存在,而且发生了从男女皆溺到专溺女婴的转变,并呈现贫富皆溺的特征。基于地方志的资料记载,文章分析了厚嫁风俗、人口压力、意识观念等因素对溺女现象的影响,并指出溺婴给当时社会所造成了一系列危害;梳理了清初以来育婴堂兴衰的主要发展脉络,并揭示了育婴堂由官营到私营的转变历程。研究显示,育婴堂作为一种补偿机制,在发展过程中逐渐形成一套较为完整的“收”、“育”、“送”的救济弃婴体系。文章进一步分析了育婴堂的日常运作和经费来源,并通过一场堂产公私之争,梳理了育婴堂相关产业性质的转变。

溺婴;育婴堂;收养救济;私产性质

北宋政和八年(1118),朱熹之父朱松在福建政和县尉任上所撰《戒杀子文》载:

吾乡之人,多止育两子,过是不问男女,生则投水盆中杀之,父母容有不(?)者,兄弟惧其分巳赀,则亦从旁取杀之……自予来闽中,闻闽人不喜多子,以杀为常,未尝不恻然也。①(宋)朱松:《韦斋集》卷10,《戒杀子文》,四部丛刊续编景明本。

朱松的记载显示,福建闽北地区的溺婴现象至少在北宋时期便已普遍存在。

溺婴研究是社会史、慈善史以及民俗史等研究领域的重要课题。学界对溺婴现象的产生原因、特征以及社会危害等方面进行了深入探讨,②这类研究成果较为丰富,代表性成果可参见徐永志:《近代溺女之风盛行探析》,《近代史研究》1992年第5期;赵建群:《清代“溺女”之风述论》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》1993年第4期;张建民:《论清代溺婴问题》,《经济评论》1995年第2期。对于明清以来溺女婴所引起的诸如性别失衡、婚姻市场紊乱、社会失序等问题也给予了较多的关注。③王美英:《明清时期长江中游地区的溺女问题初探》,《武汉大学学报(人文科学版)》2006年第6期;薛刚:《清代福建溺女陋习及整饬》,《历史教学(高校版)》2007年第5期;杨剑利:《近代华北地区的溺女习俗》,《北京理工大学学报(社会科学版)》2003年第4期;肖倩:《清代江西溺女状况与禁诫文》,《史林》2001年第1期。徐晓望从人口的角度阐述了唐宋以来福建溺婴问题的性别转向以及由此导致的男女性别比失衡的问题。④徐晓望:《从溺婴习俗看福建历史上的人口自然构成问题》,《福建论坛(经济社会版)》2003年第3期。一般认为,以男性为主导的宗族观以及人口压力所产生的经济因素是造成溺婴的主要原因,李中清、王丰等认为十八世纪以来的民间溺婴行为是人们基于现实的经济生活条件的理性考虑,有意识地进行生育调节和人口控制的手段。⑤李中清、王丰:《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)》,陈卫、姚远译,北京:三联出版社,2000年,第70-74页。

与溺婴现象密切相关的是对育婴堂的研究和讨论。清代是慈善救济事业发展的高峰期,学界对慈善事业的研究取得丰硕的成果。⑥对于以育婴堂为代表的中国慈善机构发展史的研究成果,以夫马进、梁其姿、王卫平、周秋光等学者的研究成果最为引人注目,参见[日]夫马进:《中国善会善堂史研究》,北京:商务印书馆,2005年;梁其姿:《施善与教化——明清慈善组织》,台北:联经出版事业公司,1997年;王卫平、黄鸿山:《中国古代传统社会保障与慈善事业研究——以明清时期为重点的考察》,北京:群言出版社,2004年;王卫平:《清代苏州的慈善事业》,《中国史研究》1997年第3期;周秋光、曾桂林:《中国慈善简史》,北京:人民出版社,2006年。育婴堂作为慈善救济的重要构成而常常被纳入到慈善史的研究框架中,因而获得了相对于溺婴现象本身更为广泛的关注。①除了前述对中国历史时期慈善机构的综合性研究成果外,学界专门就育婴堂的建立、发展、运营以及育婴堂与国家社会之间的互动关系等进行了探讨,代表性成果可参见赵建群:《试述清代拯救女婴的社会措施》,《中国社会经济史研究》1995年第4期;王卫平:《普济的理想与实践——清代普济堂的经营实态》,《江海学刊》2000年第1期;王卫平、黄鸿山:《清代慈善组织中的国家与社会——以苏州育婴堂、普济堂、广仁堂和丰备义仓为中心》,《社会学研究》2007年第4期;汪毅夫:《清代福建救济女婴的育婴堂及其同类设施》,《中国社会经济史研究》2006年第4期;雷妮、王日根:《清代宝庆府社会救济机构建设中的官民合作——以育婴堂和养济院为中心》,《清史研究》2004年第3期;肖倩:《权力交换网络中的国家与社会——以清代江西育婴事业为实证的研究》,《江西师范大学学报》2005年第1期;万朝林:《清代育婴堂的经营实态探析》,《社会科学研究》2003年第3期;吴琦、王永昌:《清代湖北育婴事业的时空分析》,《史学月刊》2007年第10期。江南地区的育婴事业在顺治之后迅速发展,尤其在清后期曾一度出现了兴盛的局面。江南地区逐渐形成了相互独立的育婴事业圈,构成了城乡一体的育婴网络。②王卫平:《清代江南地区的育婴事业圈》,《清史研究》2000年第1期。目前,尽管对于育婴堂的发展历程已有较多的研究,但对于育婴堂运作模式和收养等方面的研究仍有继续深入探讨的必要,有关育婴堂的产业性质也缺乏清晰的认识。本文侧重于对溺婴现象及育婴堂的收育、运作及性质等方面的讨论,特别是20世纪四十年代爆发的一场关于育婴堂堂产的公私之争,为深入观察育婴堂的发展提供了一个新的切入点。

一、“时俗多溺女”

福建溺婴风俗由来已久,南宋时期曾设置“举子仓”收养弃婴。到了清中期,溺婴之风并没有收敛,但在性别上出现明显的筛选,由男女皆溺转为专溺女婴,因而清人也称之为“溺女”。溺婴最常见的手段是水溺,据《福建通志》载:“凡胞胎初下,(稳婆)率举以两手审,女也,则以一手覆而置于盆……即坐索水,曳儿首倒之入,儿有健而跃且啼者,即力捺其首。儿辗转其间甚苦……有顷,儿无声,撩之不动,始置起。”③道光《重纂福建通志》卷55《风俗》,《中国地方志集成·省志辑·福建》,凤凰出版社、上海书店、巴蜀书社,2011年,第348页。其他常见的溺婴方式诸如用胎盘封堵婴儿口鼻,使之窒息而亡;或先将草木灰掩入婴儿口中,再用破布包缠婴儿头部,使之窒息;还有将温热烧酒倒入婴儿口中,令其被呛而死等,不过水溺是主要方式,因而通常将各种杀婴方式统称为溺婴。

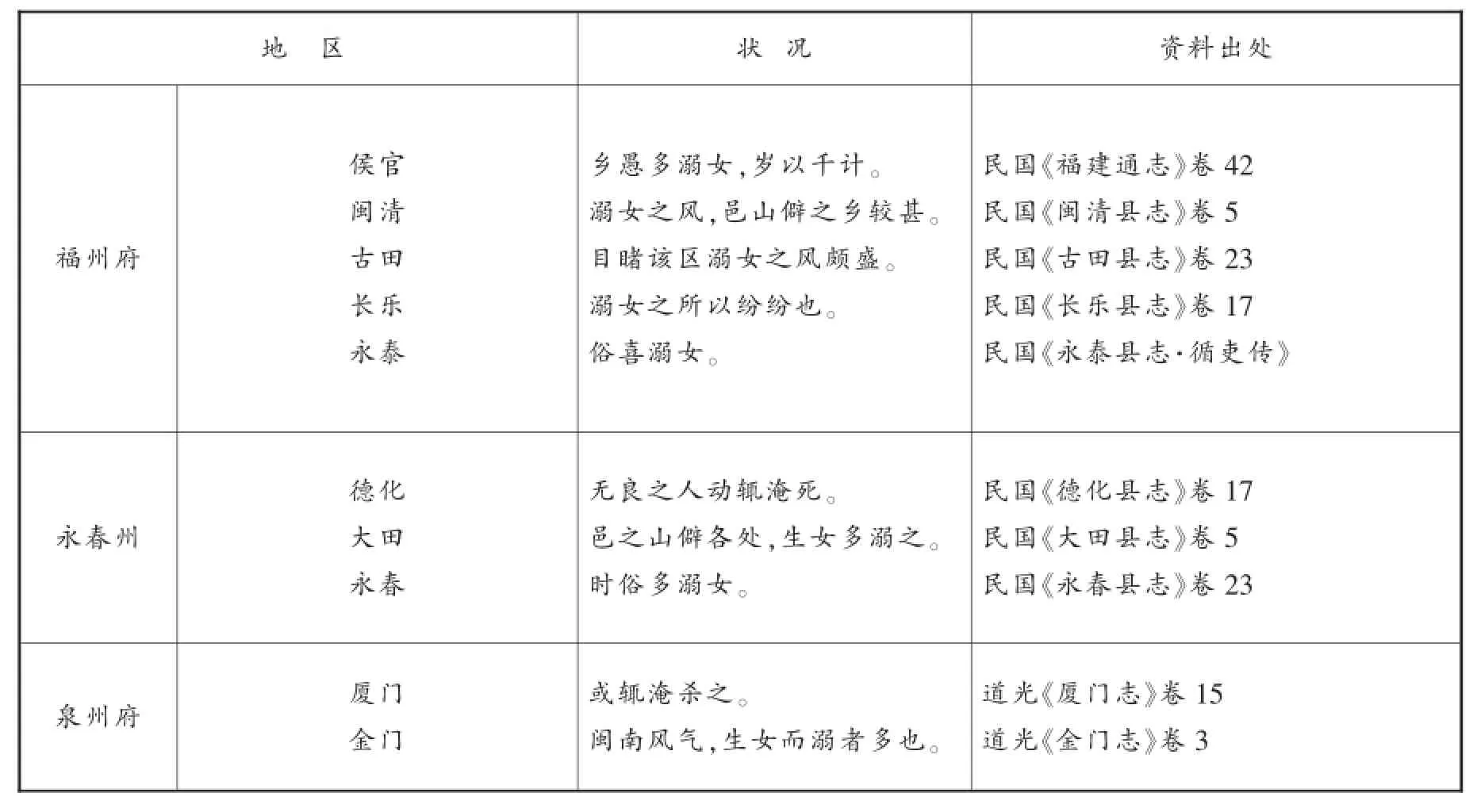

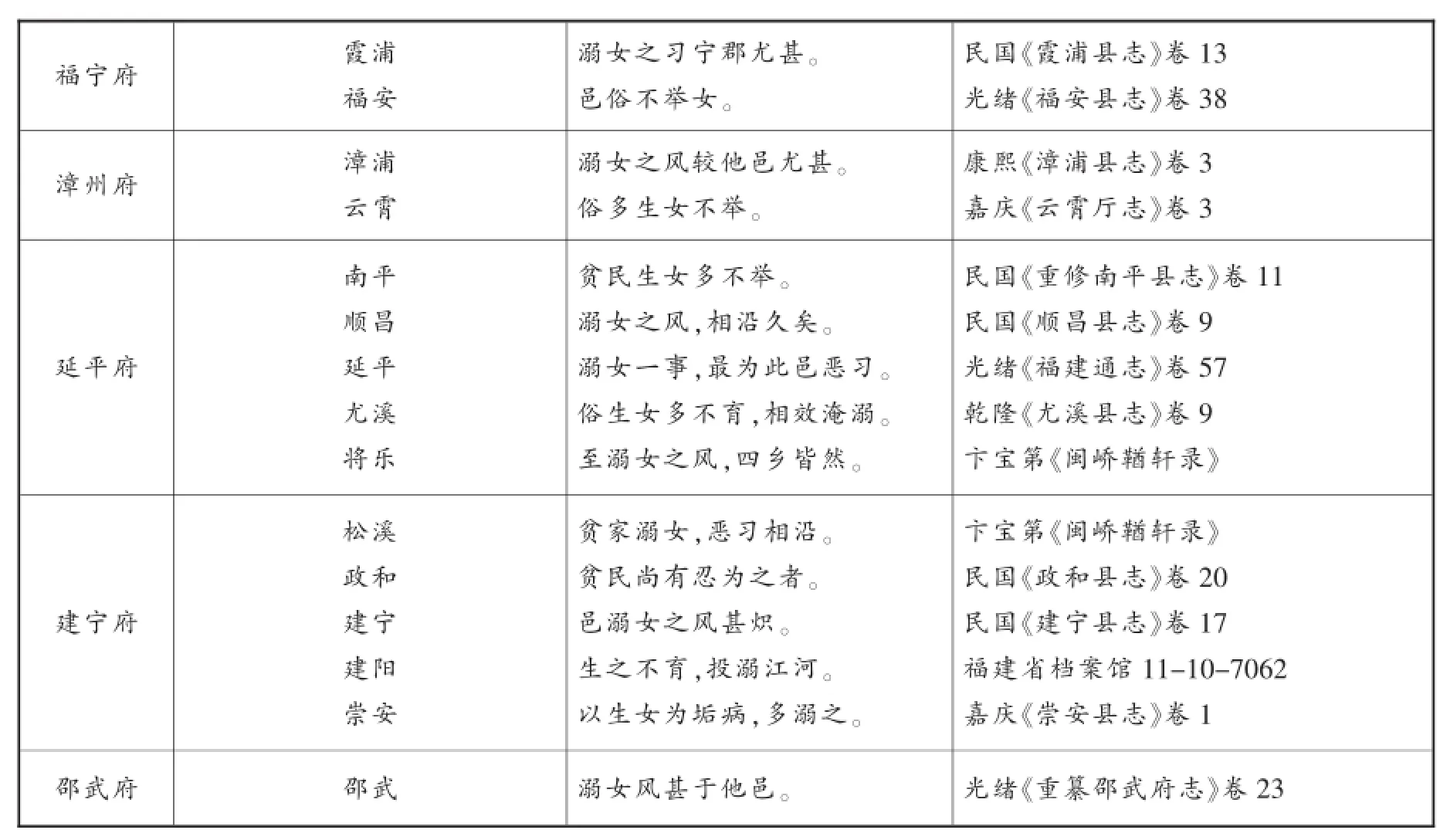

近代以来福建溺婴之风炽烈,可从方志中对溺婴的大量记载中得到印证。笔者根据福建各县方志等文献进行梳理,如表1:

表1:近代福建地区溺婴情形

从表1可以看出,溺婴在近代福建各地普遍存在,民众对此习以为常。清人郑光策致福清县令夏彝重的文书中称:“昨蒙询溺女一事,最为此邑恶习……以户而计,实无一户之不溺”。①道光《重纂福建通志》卷55《风俗》,第348页。侯官县“乡愚多溺女,岁以千计”。②民国《闽侯县志》卷88《孝义》,民国二十二年(1933)刊本。1840年前后,美籍传教士雅裨理(David Abeel)在对闽南地区村镇居民进行走访和调查后,发现这一地区溺婴问题触目惊心,他说:“我已经访问过来自40个不同村镇的居民……被溺死的女婴在不同地方变化很大,最多达十分之七、八,少的也有十分之一。所有这些地区杀婴的平均比例有近四成。确切地说为39%。”英国圣公会主教四美(George Smith)在1846年对厦门的调查报告则称“在这些村落中溺杀女婴的现象十分普遍,几个村子中杀死女婴的平均比例都高达一半”。③George Smith.A Narrative of An Exploratory Visit to Each of the Consular Cities of China.in the years 1844,1845,1846.London:Seeley, 1847.转引自吴巍巍:《近代来华西方传教士对中国溺婴现象的认识与批判》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2008年第6期。尽管传教士的调查和记录不可避免地存在以偏概全的可能,但这些记载仍有助于加深对当时溺婴普遍性的认识。

溺婴在明清时期经历了从“男女皆溺”到“溺女”的性别筛选转变。元以前,福建地区男女婴皆可能被溺杀,但是到明清之后,溺婴基本上只局限于女婴,男婴被溺杀的可能性越来越小。溺婴在性别选择上的转变已为时人所感知,明清方志中“溺婴”一词已经逐渐被“溺女”取代。清人陈盛韶任诏安县令的二十七个月间,其主持的育婴堂共收养弃婴1200余人,其中“男子不及十分之一,其余皆女口”。④(清)陈盛诏:《问俗录》,《台湾研究丛书T-27》,台北:武陵出版有限公司,1991年,第76-77页。从溺婴到溺女的转变,在一定程度上折射出中国传统社会男权本位思想在明清时期走到了极端。

福建民间习俗认为,生养女儿会妨碍生育男孩,溺杀女婴在民众看来并不纯粹是道德和人性的问题,而包含着增加下一胎生育男婴几率的现实考虑。民国《大田县志》载:“溺婴之类,盖因重男轻女之习太深,其母欲急于生男,故恐以乳女而延其时期。”⑤民国《大田县志》卷5《礼俗志》,民国二十年(1931)铅印本。因哺乳在一定时期会抑制排卵,所以哺育女婴推迟了再次受孕的时间。对于急于求子的家庭而言,若生育女婴则可能选择溺杀,以便于尽快进入下一个生育周期。此外,也有担心“养女恐夺男子之食”,威胁到男孩的养育,故而溺杀的情况。⑥民国《屏南县志》卷19《礼俗志》,民国抄本。更有甚者,认为女婴不溺,则难生男婴。冯尔康曾讲述了一个极端的溺婴事件:某户连生了两女,皆以水淹溺杀,第三胎又是个女婴。这家人担心如果还只是用水淹溺杀的话,又来投胎,下一个还是女婴。于是他们先用火把婴儿烧死,然后坠上石头,沉入江中,使她永远不能出世,围观者达数百人。①冯尔康:《清代的婚姻制度与妇女的社会地位》,中国人民大学清史研究所编:《清史研究集》第5辑,1986年,第323页。

福建山多、地少、人稠,生活艰难,抚养困难,是诱发溺婴的重要因素。《南平县志》载:“南邑山多田少,民食不足,贫民生女多不举”。②民国《南平县志》卷19《惠政志》,民国十年(1921)铅印本。溺婴成为控制家庭规模、减轻负担的一种手段。光绪四年(1878)翰林院检讨王邦玺在其请禁民间溺女的奏折中称:

民间生女,或因抚养维艰,或因风俗浮靡,难以遣嫁,往往有淹毙情事,此风各省皆有。王邦玺的奏报指出溺婴的两个重要原因,一是“抚养维艰”;二是“风俗浮靡,难以遣嫁”。明清时期福建盛行着“厚嫁”风俗,女子出嫁所赔送的妆奁十分丰厚。这种“厚嫁”习俗至今在福建各地依然盛行。“土风丰于嫁女,凡大户均以养女为惮,下户则又苦于无以为养。”③道光《重纂福建通志》卷55《风俗》,第348页。邵武虽“处于万山中,素号贫瘠,乃风俗奢侈,每一嫁娶动费数万,富室仅足几给,中产一挥而罄。”古田嫁女“上户费千余金,中户费数百金,下户百余金。”家贫者为了嫁女甚至不得不典卖田地、房屋乃至负债累累,当男方家花烛闪耀、宾客盈门之际,女方家中却可能是债主满厅堂。④(清)陈盛诏:《问俗录》,第44、45页。厚嫁不论对于富裕还是普通的家庭来说,都是一笔沉重的负担。尽管如此,社会习俗的强大惯性和威慑力却很难抗拒:

婚姻论财,财(彩)礼少而妆奁厚者,则骄其夫家而不执妇道,遂至辱及父母;钱礼多而妆奁少者,则家人贱之,遂至女无颜色,耻及父母。⑤民国《长乐县志》卷24上《礼俗志》,民国六年(1917)铅印本。

妆奁的厚薄不仅关系女子婚后的在夫家的地位,而且影响到女方家庭的声誉。高昂的妆奁成为了一笔沉重的负担,致使富裕人家亦不愿意养女。“富家女……恐厚费妆奁,又耻送入育婴堂,或辄淹杀之。”⑥道光《厦门志》卷15《风俗记》,道光十九年(1839)刊本。在这种情况下,明清时期福建的溺婴就逐渐呈现出了“贫富皆溺”的特点。《福建通志》记载:“此风不但穷人,生监之家往往有之。”⑦民国《德化县志》,卷17《艺文志》,民国二十九年(1940)铅印本。“他邑溺女多属贫民,古田转属富民。”⑧(清)陈盛诏:《问俗录》,第44、45页。

除了道义上有悖人伦外,溺女还影响到人口性别结构、婚姻市场、社会风气等。福建地区人口性别比失衡与溺女现象的大量存在不无关系。而性别比失衡又造成婚姻市场的供求失衡,不少男性为此不得不推迟结婚年龄乃至终生未婚。尤其是贫家男子,常常“年逾四五十而未娶”,以致“鳏旷成群”,邵武出现“男多女少,有僧道而无比丘尼”⑨光绪《重纂邵武府志》卷9《风俗》,光绪二十六年(1900)刊本。的状况。“今查漳浦俗溺女之风较他邑尤甚,而且一邑之中旷鳏十居六七。”⑩康熙《漳浦县志》卷3《风土志》,民国十七年(1928)翻印本。在婚姻市场失衡的情况下,民间的婚姻关系亦随之趋向混乱,买卖婚姻的现象日益严重,甚至产生诸如典妻、借妻、兄弟共妻等现象。(11)福安县有所谓的“璞妻”习俗,甲无力娶妻,乙无力养妻,则双方约定,由甲璞乙妻,价钱不过数十元,期限三、五年到十年不等,期满赎回。奸淫、拐卖妇女的现象也随之增多,威胁到地方治安。上杭县一个村在清末民初之际就有被拐骗的妇女87人。(12)民国《上杭县志》卷23《艺文志》,民国二十八年(1929)铅印本。这种现象的产生与溺女带来的男女性别失衡之间有明显关联。《云霄县志》载:“云霄奸拐甚多,其故由于女人之少。思山气多男,泽气多女,云霄虽环山而亦近海,不应少女。乃细访之而知,此地溺女之风甚炽,贫人育女即付东流。”(13)嘉庆《云霄厅志》卷3《学校》,民国铅字重印本。娼妓业随之畸形地繁荣起来,清末仅在省会福州台江地区,就有妓院200多家。妓院不仅数量庞大,而且遍及全省。“锢婢”现象的增多也与溺女相关联。因女性的减少而使得婢女短缺,大户人家便将婢女终生禁锢,不使嫁人,以便于长期服务。①道光《重纂福建通志》卷55《风俗》之《闽政领要》,第348页。婚姻市场上女性的短缺还造就了一个规模庞大的单身成年男子群体,使之成为社会不安定因素。“是溺女之害不特灭绝一家之天理,而且种成奸淫、盗贼之祸根。”②康熙《漳浦县志》卷3《风土志》,民国十七年(1928)翻印本。

二、育婴堂之兴衰

最早对溺婴行为作出反应的是地方士绅,“溺女为伦常之变,恶之最大者也”,③光绪《光泽县志》卷20《良吏传》,光绪二十三年(1897)刊本。“其残忍既不堪想象,其悲惨亦不忍睹闻”,乃“禽兽不为而人为之”。④建阳县溺婴情况,福建省档案馆,档号:11-10-7062。在谴责之余,部分地方士绅开始组织筹办育婴堂。据目前资料所见,福建最早的育婴堂是康熙四十五年(1706)在清流县设立,而大多数州县的育婴堂则是在雍正、乾隆年间设立,尤其是雍正二年(1724)居多。夫马进对清代松江府育婴堂的研究认为,在雍正之前,育婴堂主要是民间自发产生的,国家几乎没有参与,即便有官员对育婴堂进行捐助,也是以个人身份进行的。但是,雍正二年颁发的上谕成为国家参与育婴事业的决定性契机。该上谕命令全国官僚要激励和援助行善的民间百姓,并效仿北京的育婴堂,在全国范围内推广。这使得育婴堂在本质上产生了极大的变化,即它的官方色彩越发浓厚,许多落后的地区新建的育婴堂几乎都是官营的性质。⑤[日]夫马进:《中国善会善堂史研究》,北京:商务印书馆,2005年,第230页。雍正二年上谕曰:

谕闻广渠门外有育婴堂,凡孩稚之不能养育者,收留于此。数十年来,成立者颇众。夫养少存孤,载于月令,与扶衰恤老同一善举,为世俗之所难。朕心嘉悦,特赐御书功深保赤匾额并白金千两,顺天府尹等其宣示朕意,并倡率资助,使之益加鼔励。再行文各督抚,转饬有司,劝募好善之人,于通都大邑人烟稠集之处,以照京师例推而行之。其于资弱恤孤之道,似有裨益,而凡人怵惕恻隐之心,亦可感发而兴起矣,钦此。⑥《大清会典则例》卷71《礼部》,文渊阁四库全书本。

雍正的上谕下达到全国,各省府、州遵照皇帝旨意,纷纷设立育婴堂,由此带来了福建第一次兴建育婴堂的高潮,福州、厦门、晋江、漳州、诏安、龙海、连江、古田、芗城、仙游、同安、武平、龙岩、光泽等十四地都有文献明确记载在雍正二年设立了育婴堂。

然而雍正初年设立的育婴堂在当时并没有真正发挥其应有的功效,许多地方官员纯粹迫于皇帝和上级长官的命令而为之,以至于有些地方只是将祠堂等旧有堂屋挂上一块育婴堂的牌匾而已,诚如光绪《光泽县志》所载:

国朝雍正二年奉文建育婴堂,然其条规所陈,经费所出,悉无可稽。先曾祖敬齐公作好生篇数万言,以挽溺女之习,且多方设法,以为援拯,未尝一字及之。是书成于雍正乾隆年间,想当时设堂,未尝实力为之,不久即废,可知也。⑦光绪《光泽县志》卷12《建制略》,光绪二十三年刊本。

雍正初年光泽县的育婴堂“奉文”而建,动力来自于皇帝的一时兴起;加上没有相应的财政支持,育婴堂经费没有着落,“不久即废”。从敬齐公所作数万余言的劝诫溺女文章在该县的育婴堂只字未提一事来看,该县的地方官很有可能并没有认真落实雍正的旨意,所谓的育婴堂可能并没有实际运作起来,而仅仅只是个摆设和形式。龙岩育婴堂的命运大体相近,“雍正二年知县张宣奉文建屋三间,在州治西北隅,地处荒僻,旋即坍坏”,⑧道光《龙岩州志》卷2《规建志》,光绪十六年(1890)重刊本。县令在西北荒郊野外建屋三间作为育婴堂,显然仅仅是为了应付雍正的命令,并无意于正真开展救济事宜。

建立育婴堂的第二个高峰期是在同光年间。福州、厦门、霞浦、武平、泰宁、顺昌、沙县、平潭、南平、龙海、莆田、尤溪、罗源等十三地有育婴堂修建或复建的记载。与雍正年间不同,这一时期兴办育婴堂的主要力量来自地方士绅和外国传教士。自五口通商之后,福建对外贸易逐渐繁荣,涌现了一批资金力量雄厚的地方士绅和海外华侨。出于对溺婴行为有悖人道的不满,地方士绅陆续出资捐建育婴堂,水吉县“县、乡多发现遗弃婴孩无人收养,为状至惨,该绅等热诚公益,提倡慈善收养婴儿,殊属可钦,据请发起组织本县保育弃婴委员会。”①水吉县:《据本县士绅暨际隆等呈请组织保育弃婴委员会等情转请核示》,民国三十四年(1945)十一月,福建省档案馆,档号:6-2-2489。

近代福建绝大多数的育婴堂皆为民间捐建,育婴堂事业由此进入了民间主导阶段。而随着开埠以后外国教会在福建的发展,教会日益参与到对溺婴的慈善救济事业,成为继国家、士绅之外第三股力量。福建最早由外国教会兴办的育婴堂是法国教会于光绪八年(1882)在马尾三岐山西侧创办的,之后英国、葡萄牙等国教会又陆续在涵江、平海、古田、漳州等地区创办了育婴堂。由于传教士多数集中在福州、厦门等沿海城市,福建内地设立的教会育婴堂因而相对较少,仅在在光泽、上杭、沙县等地有发现。

民国福建省政府基本不直接参与育婴堂的具体事务,只要求各地育婴堂按时到省政府社会处进行登记。宁德县天主公教会育婴堂是1912年由西班牙籍天主教牧师何钟声在宁德北门外建立,全称为“宁德县天主公教会育婴堂”。育婴堂设在教堂内,长六丈八尺(22.67米),宽五丈四尺(18米),分为上下两层:上层五间房,为修士的宿舍;下层六间房,为儿童的宿舍、饭厅等公共设施。除了主教外,另有五名修女协助打点。堂内共收容了成年2人、残疾1人,儿童(女)32人,婴儿3人,共38人,均为女性。该育婴堂设有董事会,由何钟声任董事长,另有六名董事,包括教会的修女、地方士绅以及国民党官员。何钟声曾应政府要求,将育婴堂的组织章程、概况、董事表、职员表等材料上报到宁德县政府,转省政府备案,希望省政府核准备案并发给证书。宁德育婴堂每年分两次——分别于六月和十二月,将财产状况、款项收支、工作进度、人事考核等情况,呈报主管的宁德县政府。可见民国政府对于教会设立育婴堂的管理有所加强。到抗战时期,大多数育婴堂处于停顿状态,甚至毁于战火。战争结束后,地方士绅又开始重建育婴堂。

三、收、育、送:育婴堂对婴儿的救济

一般而言,育婴堂对婴儿的救济主要包括收、育、送三个环节。

一是“收”。从档案材料上看,育婴堂往往对收育对象有较为明确的规定。宁德天主公教会育婴堂收养的对象为:首先,“凡被遗弃的男女婴孩均得收养之”;其次,家中生有子女五人以上,如果生活困难,无力养育者,可以将该子女送到育婴堂收养。但也同时规定,收养的婴儿以六岁以下为限,且除了由司法行政官署及警察局送来的婴儿外,其他婴儿需要由亲邻妥实保证方得入堂。然而在实际运作中,往往很难完全按照上述限制条件执行。超过六岁的流浪儿也时常会被收养。此外,对于家贫以及无力养育等条件往往缺乏客观标准,不易核实。被遗弃的婴儿多数时候是找不到其家属的,所以大多收养条件较为宽泛。在实际收育过程中,往往出于“堂内多收一名,即民间少溺一命”的想法,对送来的婴儿一般都予以接纳。②光绪《嘉应州志》卷14《仓储》,光绪二十四年(1898)刊本。

对于抱送到育婴堂的婴孩,需要登记接纳的日期,观察五官四肢,并逐一查看指纹。如果婴儿怀中有出生日期及时间,则登记账簿中,包括衣服的颜色、襁褓的质地等也加上号码,以便日后识别。

鉴于民众因碍于伦理和法律制裁而不愿将婴儿送至育婴堂的情况,许多育婴堂采取了一些人性化的措施,以缓解父母抱送时的忧虑和尴尬。建安县(今建瓯)育婴堂在堂门左侧置一转斗,父母可以将婴儿直接放入转斗,从而免去与堂内人员见面,为的是“曲体人情,恐有不便当面抱送者”。①民国《建瓯县志》卷20《惠政》,民国十八年(1929)铅印本。晋江育婴堂则在门外设置一木柜,柜内铺垫好棉絮,夜晚送来的婴儿即置其内,实行全天候接纳,以便于那些不愿意露面的父母。闽侯县育婴堂对于抱送女婴入堂的民众,会按照路途的远近给予一定数量的“步赀钱”,以鼓励民众将弃婴抱送到育婴堂。凡此种种,目的都是为了便于人们将准备溺弃的婴儿送往育婴堂。

二是“育”。弃婴被收养后,育婴堂开始承担无偿养育的责任。育婴堂对于婴儿的哺育主要有两种方式:一是堂养,即雇佣乳媪入堂哺乳;二是领养,由乳媪领回家中哺乳。对于乳媪领养的婴儿,要求乳媪每月抱回育婴堂接受定期的检查,以确定其身份并检查发育情况。为了防止乳媪私下调换婴儿,每次检查时候需要查看婴儿手指的螺纹,以辨真伪。育婴堂在选择乳媪时,倾向于那些丧子的乳媪,以避免乳媪偏心,将大多数奶水分配给自己的孩子而疏于对育婴堂小孩的养育。除了提供基本的生存需要如(吃、穿、住等)外,育婴堂还根据财力情况,为孩童提供一定的教育。宁德育婴堂设立有游艺场,并置“各种有益之玩具”,以供孩童游戏玩耍。到了上学的年纪,则送往就近的学校,提供免费教育。

三是“送”。育婴堂的孩童长到六岁左右时,则需安排出堂。对于有亲属收养的孩童,则由亲属收养回家,对于无直系亲属者,则允许外人收养。收养一般有较为严格的规定,要求收养人家庭殷实,以使孩童能有可靠的生活保障。领养人签订领养协议后,育婴堂仍会对孩童生活状况进行观察,如果发生虐待或转卖儿童的情况,除了将孩童收回外,育婴堂还会将领主告到司法机关。对于既无家属又无人领养的大龄儿童,在其年长需要出堂阶段,育婴堂也会予以适当的安置或为之介绍工作。

教会育婴堂的运作相对独立,其收养弃婴的方式与士绅所办的育婴堂略有不同,但也基本包括了“收”、“育”、“送”三个环节。婴儿被送到教会育婴堂后,开始是雇乳媪抱回家中抚养,至三、四岁时送回教堂。因弃婴多数为女婴,故俗称“堂妹”。堂妹到学龄时,由修女教其认字读《圣经》。也有的至七、八岁转送福州教区养育堂读书,成年后为教会服务或自立。因为从小接受修女的教育,那些有幸成年的孩子很多成为教会的信徒。

仅就地方志的记载来看,育婴堂对婴儿的救济和抚养是较为完备的,包括了基本的养育、教育和安全监护等。但是目前仍缺乏足够的史料来更加细致地讨论孩童在育婴堂的日常生活状况,因而也难以对育婴堂的职责履行进行恰当地评价。而且我们在地方志中也发现,不少育婴堂面临社会舆论的谴责。限于近代极有限的医疗卫生条件,育婴堂中孩童死亡率很高,因而也有人指控育婴堂为“杀婴堂”。相对而言,教会育婴堂在近代受到更多争议。民国初年,福安民众在溪潭天主教育婴堂后的枯井中找到儿童的骸骨,传说找到的儿童骸骨多达三万具,当地民众为之哗然。②福建省福安市地方志编纂委员会编:《福安市志》,北京:方志出版社,1999年,第944页。1927年,永泰县格致、育德两校停课一年,以抗议福州教会办的育婴堂发生虐待婴儿致死惨案,美国人伊芳廷被迫辞去主理职务。③永泰县地方志编纂委员会编:《永泰县志》之《大事记》,北京:新华出版社,1992年,第11页。同年,福州发生群众攻击西班牙天主教会“仁慈堂”事件,起因也是群众发现教会育婴堂在掩埋婴儿的尸体,进而断定教会人为地残害婴儿。不过这类传言和记载是否确凿仍有待商榷,在近代医疗条件水平下,人均预期寿命只有三十余岁,整个社会的婴幼儿的死亡率都很高,连满清皇族亦不例外,④李中清、王丰:《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)》,第72页。更何况是体质相对较差弃婴。

四、堂产来源与纷争

育婴堂的运作和维持离不开稳定的经费。雍正二年(1724)育婴堂的迅速衰败,与其经费无法落实密切相关。清中叶后,育婴堂的资金来源逐渐多样化。除官方财政拨款外,地方士绅捐赠、田租房产营业收入等亦逐渐增多,并渐成育婴堂的主要财源。教会兴办的育婴堂资金主要来自上级教会的拨款,此与地方育婴堂多有不同。从长汀、尤溪两县育婴堂的收入状况可管窥当时育婴堂的堂产来源。

长汀县育婴堂始建于乾隆八年(1743),由冀宁观察使抽取长汀县盐税2000两建成。同治年间,当地士绅郑玉成父子、吴泰均、黄发挥、黄发林、黄振等各捐田产,育婴堂借此得以复建。到了民国初年,该堂在商号存银生息,每年可获利息800余两,另有每年租米28石6升7合等。民国十年(1921),长汀县政府插手育婴堂董事会的选举和管理,作为补偿,由国营盐业公司按月拨给育婴堂121.3两,作为政府对育婴堂的经费支持。①民国《长汀县志》卷20《惠政志》,民国三十年(1941)铅印本。此后,国家财政、个人捐赠、田租、商业投资共同构成了长汀县育婴堂的收入来源,而按比例而言,商业投资和田租是最大的财源。

尤溪县育婴堂建于同治四年(1865),由县令李钟霖捐廉五百千(即500两银子),存入商行生息,作为育婴堂日常经费。然由于利息微薄,难以应对,于是李钟霖下令抽收两成的木棑捐,拨归育婴堂,收入陡增。后来育婴堂将用于生息的资金收回,购置了田产和房产,收取田租和房租,收入又有所增加。下面是该堂一年的田租和房租收入清单。

计开:

一 苗田址五都湆头,土名车碓仔赤路洋,租谷一石四斗

一 坐址五都湆头,土名牛坂水车边厝路,租谷二石二斗

又 坐址四都白头漈,土名董坑洋,租谷三石四斗

又 坐址五都松坑土名大湾头租谷五斗一升

又 坐址六都枣岭土名竹林下租谷三石六斗六升

又 坐址五都松坑土名阿弥陀佛碑租谷一石一斗九升

又 坐址九都三龜头土名龜墓租谷五石一斗

又 坐址五都松坑土名大湾上份租谷二石二斗六升

又 坐址七都土名城西七拱头租谷二石

又 坐址五都玉田口土名黄沙坂租谷二石八斗三升

又 坐址七都土名湆坑头租谷二石六斗六升

又 土名六都濯水牛路等处租谷二石七斗七升半

又 土名七都大王宫门口租谷二石一斗

又 坐址六都濯水土名车碓岭租谷

又 坐址七都水南坂头土名大王宫租七斗正

又 坐址五都后埔土名大路边及中心垅租谷四石四斗一升

又 坐址七都小璜土名大垅岩垅等处租谷四石二斗

又 坐址五都岭前土名车碓坑租谷二石四斗六升

又 坐址七都林坑土名车碓洋租谷一石八斗一升半

又 坐址五都後埔土名后垅又桃 垅租谷三石七斗五升

又 坐址七都土名罗坑院墓下租谷三石

又 坐址五都后埔土名小份大垅尾租谷二石正

又 坐址五都岭前土名下洋大坵租谷一石四斗

又 坐址五都刘厝前土名后坪租谷一石八斗

又 坐址五都后埔土名玉坑租谷一石七斗三升

又 坐址五都刘厝前土名□底租谷四斗三升

又 坐址五都后埔土名墓坑垅租谷三石五斗

又 坐址五都刘厝前,土名大份,租谷一石一斗

又 坐址五都刘厝前,土名后厝井,租谷一石三斗

店屋:

一置店屋一植,坐址登云坊街前,年收租钱二十千文

一置店屋一植,坐址兴贤坊街后,年收租钱六千四百文

一置店屋一植,坐址兴贤坊街后,年收租钱九元六角

一置店屋一植,坐址宣化坊街后,年收租钱二十千文

一置店屋一植,坐址通驷坊街前湛泉亭下,年收租钱八千文①民国《尤溪县志》卷2《田赋》,民国十六年(1927)刊本。

综合其他府县情况,育婴堂收入大致分为三类:一是国家财政,包括上级直接拨款、拨盐税、木棑税等国家税收充作育婴堂资产。长汀的盐税、尤溪的木棑捐对两地育婴堂的建立都起到至关重要的作用。建阳县自光绪十六年(1890)起,亦提取杉木捐资助育婴堂;②建阳市林业委员会编:《建阳林业志》,北京:方志出版社,1996年,大事记第5页。屏南县则由官方每年为育婴堂拨款180两;安溪县每年拨款20两供育婴堂用;永春县则年收各种利息银734两,分别供中学堂和育婴堂经费。③福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·财税志》,北京:新华出版社,1994年,第188页。在建堂之初获得官方财政拨款是普遍存在的现象,并在不少情况下成为育婴堂建堂的第一笔经费。收入来源之二则是私人捐赠,包括商人、士绅、华侨以及官员的个人捐赠等。如福清育婴堂的经费来源主要依赖社会捐助;晋江商业巨户吴修潭常年为安海育婴堂捐资。私人的捐赠有时规模相当大,商人林瑞冈于光绪二年(1876)倡建陈江乡(今陈埭)育婴堂时捐银1500两,八年(1882)又为惠安崇武乡育婴堂捐银600两。第三个收入来源是经营性收入,包括存款生息、田租、房租等。育婴堂必须将一次性获取的官方拨款或私人捐赠资金合理地投入到商业领域,以求获取利息、租金等收入,实现资金的增值,才能使育婴堂得以持续性发展。长汀和尤溪育婴堂皆有较为丰厚的经营性收入,霞浦县育婴堂也主要靠募款购置田产、店屋,收取租金作为常年经费。④民国《霞浦县志》卷10《赋税志》,民国十八年(1929)铅印本。商业投资的效益在很大程度上影响到各地育婴堂的运作,在不少地区,营业性收入构成了育婴堂的主要财源。

在育婴堂的不同发展时期,政府、士绅、教会等在其中扮演的角色各不相同,育婴堂的产业性质也在不断变化之中。夫马进认为,雍正二年(1724)之后,育婴堂进入官营阶段。⑤[日]夫马进:《中国善会善堂史研究》,第230页。然而如前文所述,这场全国性的“奉文”设立育婴堂运动很快随着雍正注意力的转移而走向衰败,形同虚设的育婴堂并未真正运作起来,官方很快就主动退出了对育婴堂的经营。同、光年间掀起的第二次育婴堂高峰期,地方士绅和教会成为了兴建和操办育婴堂的主要力量。尽管官方仍不时给与资金上的支持,但这并不意味着官方有意主导育婴堂的发展。从整体上看,在雍正年间官方退出之后,地方士绅就逐步开始主导育婴堂的发展,使得育婴堂在性质上从官营转为民间私有,成为民间独立运作的社会团体。

鉴于此,清中叶以后的育婴堂在产权性质上便由最初的官方国有转为民间私有。地方力量主导了育婴事业的发展,在当时民众的普遍观念中,育婴堂实为地方上自营的善业,其产业亦为地方自有,与官方无涉。20世纪四十年代前期,官方与地方上对育婴堂堂产之争折射出了当时民众对育婴堂产业性质的认识。1941年,福建省政府社会处发文要求“人民捐献之不动产,在已设立救济院县份概应充作该院经费,不得支配其他用途”,遂将地方上育婴堂产业收归国有救济院。此时由于日寇已经进犯闽省,地方士绅人心惶惶,无暇顾及育婴堂事业,福建省内多数育婴堂或停、或关,省政府的发文亦未引起士绅们的注意。待1944年日军退出,地方士绅重操救济事业时,他们发现育婴堂的产业早在三年前已被收归国有!这激起了地方士绅的强烈不满,于是纷纷给省政府发文,要求将育婴堂堂产重新拨回,自行管理。

最早提出抗诉的是上杭县。1944年1月,上杭县将该县育婴堂部分破败的房屋以16.01万元的价格拍卖出去,以获取育婴堂运作经费。但是此一举动遭到省政府的谴责。省政府社会处指责上杭县擅自将育婴堂房屋转让,属于“违法擅售育婴堂之产业”,福建省“主席批令即日照价赎回,恢复公产之产权”,并将上杭县县长练平“申诫在案”。①福建省政府:《关于上杭县救济院拍卖育婴堂地址经过情形给行政院的代电》,民国三十三年(1944),福建省档案馆,档号:11-10-7023。

上杭县县长练平在这年(1944)十二月呈文省政府申辩,称:本县的育婴堂乃是由地方士绅捐建而成,并由捐建人的后裔继承。民国十八年(1929)由于田产被侵占、房屋毁坏,育婴事业停顿,才考虑将部分房屋拍卖,以重新开始育婴事业。“以历史性质,核为私人组织之慈善团体,其业权当属私产而非公产。”②《福建省社会处关于上杭县育婴堂房屋补充救济基金的代电》,民国三十四年(1945),福建省档案馆,档号:6-2-2537。然而,省政府不为所动,认为根据1941年的文件,该县的育婴堂资产都应纳入救济院,属于公产,不再是私人财产,不允许地方擅自动用,于是批复称:“该县育婴堂产业既经原捐献人全部捐献救济院充为经费,应列入公产,不得视为私产。该院资产保管会组织于法无据,且产业未经呈准,擅行处分……”③《福建省社会处关于上杭县育婴堂房屋补充救济基金的代电》,民国三十四年(1945),福建省档案馆,档号:6-2-2537。为此练平不得不于1945年3月再次呈文省政府,称育婴堂田产虽然经该堂后裔全部捐献救济院,然而育婴堂房屋尚在保留,仍为私产。之所以变卖育婴堂的房屋,是因为“堂宇虽存,然栋坏梁崩”,变卖房屋是“化废置无用之房屋,充实救济之经费,俾得继承前人育婴之善举”。因而这属于“心安理得”,合情合理的做法。④《上杭县政府为呈报复育婴堂房屋献充救济金一案请俯察事实准免赎回》,民国三十四年三月,福建省档案馆,档号:6-2-2489。地方上从育婴堂的创办、运作的角度,坚持育婴堂为民间团体,而省政府则以1941年的文件为依据,力图将其收归国有,双方一时间僵持不下。

类似的冲突事件很快也在南平、龙溪、水吉等多地发生。1945年8月,南平县以近乎强硬的口吻向省政府呈文,表达了对育婴堂产业被充公作为救济院的财产一案的强烈不满。南平县称“育婴堂的产业多系人民捐献之物,自同治间以来,系专办育婴事业之用,垂百余年无异。”而且呈文还直指1941年社会处的批文,认为批文所示的将育婴堂产业收归国有的做法“实属莫名其妙,不知何故”,“收归之后,产业无人经营,日益衰败”。因此,南平县强烈要求拨还育婴堂产业,“专作救济事业之用”。⑤《福建省南平育婴堂产业清册》,民国三十四年,福建省档案馆,档号:11-10-7128。

同年9月,龙溪县临时议会以决议的方式,对省政府社会处1941年的做法表示不满,要求福建省政府将收归公产的原育婴堂产业归还给地方,并恢复重建育婴堂。龙溪县的决议中称:“查本县前办理育婴堂以及救济事业,卓着成绩,极为地方人士及侨胞所赞许,慨募巨款购置产业,以为基金。嗣后不知何故,因划入县库,各项救济事业无形停顿。育婴堂现亦停办。值兹抗战胜利之期,救济事业刻不容缓。应请县府依照部令,将该项慈善款产划归独立,交地方人士保管,专作慈善用费,并迅请恢复育婴堂组织。”⑥《福建省政府关于邵武县原属育婴堂产悉拨交救济事业基金管理委员会接受有关问题给邵武县府的代电》,民国三十四年,福建省档案馆,档号:11-10-7137。

11月,水吉县由各方选举成立了保育弃婴委员会,并要求福建省政府将原来育婴社、保婴社田产拨回,作为保育弃婴委员会的运作经费。⑦水吉县:《据本县士绅暨际隆等呈请组织保育弃婴委员会等情转请核示》,民国三十四年十一月,福建省档案馆:6-2-2489。

鉴于全省各地的强烈反对,省政府不得不收回1941年的法令,对地方作出妥协。1945年10月,福建省临时参议会批准龙溪县临时议会关于将“本县公益款产划归独立保管,作为专款之用,并恢复育婴堂组织”的决定,并转请省政府核查办理。省政府主席刘回复函件中承认:“原设育婴堂为私立,自应依法仍归私有,恢复组织,以广救济。”⑧《福建省政府对龙溪参议会关于将公益款产划归独立专用并恢复育婴堂的训令》,民国三十四年,福建省档案馆,档号:11-10-6991。

这场关于育婴堂产业的公私之争,最终以省政府的妥协而告终,全省各地战时被充公的育婴堂堂产又重新恢复其民间私有性质。

自清中叶起,官方已经基本退出了对育婴堂的经营,地方士绅逐渐成为救济溺弃婴事业的主体力量,尽管不少育婴堂得到官方财政上的支持,但育婴堂主要仍是由地方力量维持,在当时地方士绅和普通民众的普遍观念中,育婴堂历来民间自主运作的慈善机构,其产业属于私产无疑。也正因如此,省政府将育婴堂产业收归国有之举才会引起民众的强烈反弹。(责任编辑:吴启琳)

A Research on Infanticide Phenomenon and the Foundling in Fujian from the Qing Dynasty to the Republic of China

Chen Xi

(Chinese Economy Research Center of Fudan University,Shanghai China,200433)

Since the Qing Dynasty,infanticide phenomenon is widespread in Fujian,and there has been a transition from no gender differences infanticide to exclusively female infanticide,and no disparities infanticide.Based on local history records,the author analyzes the impact of Dowry customs,population pressure,concept and other factors on female infanticide phenomena,and points out a series of social harm was caused by infanticide.The author reviews the major development context of the rise and fall of the foundling since the early Qing,and reveals the transition course from the government-run to the private-run.Studies show that foundling as a compensation mechanism in the development process gradually formed a relatively complete abandoned baby relief system of"adoption","education","send".The author further analyzes the daily operation and the sources of funding of the foundling,and takes a hall capacity of public and private dispute as a case,further sort the transformation of the foundling properties.

Infanticide;Foundling;Adopt and relief;the nature of private property

K892.27

A

1008-7354(2015)02-0049-11

陈熙(1986-),男,福建松溪人,复旦大学历史地理研究中心博士、复旦大学中国社会主义市场经济研究中心。上海高校智库——复旦大学中国经济研究中心博士后,研究兴趣为人口史。