高中数学恒成立常见问题及求解策略

王秋霞(武汉大学附属中学430070)

高中数学恒成立常见问题及求解策略

王秋霞(武汉大学附属中学430070)

恒成立问题是高中数学中的一个重点和难点。对于命题者来说,由于它涉及知识面广,综合性强,解题方法灵活多样,成为各类考试中的命题热点,在高考试题中所占比例逐年上升。例如,仅2012年全国高考数学(理科)的18套试卷中就有11套含恒成立问题。然而,由于此类问题既有参数又含变量,参变混合,学生往往望而生畏,感到困惑,无从下手。求解此类问题的策略主要可以归纳为函数法,换元法,参变分离法和数形结合法。

恒成立求解策略

恒成立是高中数学一类重要知识点,此类问题是指在不等式恒成立条件下,求解参数的取值范围。正确灵活应用函数法,换元法,参变分离法和数形结合法等策略可以解决有关恒成立的各类题目。

一、函数法

函数法主要是采用函数的性质来解决恒成立问题。

(一)一次函数恒成立

对于一次函数f(x)=kx+b,x∈[m,n],则有:f(x)>0恒成立

下面我们通过实例来分析该方法的使用策略。

例1:对于任意x∈[-3,1],不等式(2a+1)x+a+2>0恒成立,求a的取值范围。

解析:本题是一个典型的一次函数恒成立问题,按照上述方法,则有,由此不难得出a的取值范围

此外,有些题目形式可能复杂,但是可以通过变换主元转化成一次函数再进行求解,这种策略在后面进行分析。

(二)二次函数恒成立

含参数的一元二次不等式恒成立问题,如果将不等式转化成二次函数或二次方程,再采用根的判别式、最值、特殊值和对称轴等性质可使问题顺利解决。

判别式法:设二次函数f(x)=ax2+bx+c (a≠0,x∈R),则二次函数恒成立有以下几个类型:

类型1:f(x)在区间R上恒成立:

类型2:

f(x)>a对于一切x∈I恒成立⇔f(x)min>a,

f(x)

类型3:

f(x)>g(x)对于一切x∈I恒成立⇔f(x)的图像恒在g(x)的图像的上方或f(x)min>g(x)max(x∈I)。

下面我们通过两个实例来说二次函数恒成立的实际应用技巧:

例2:若不等式(m-1)x2+(m-1)x+2>0的解集是R,求m的范围。

解析:在本题中,二次项系数含有参数m,因此需要分别讨论:

当m-1=0时,则f(x)=2>0恒成立,因此m=1;当m-1≠0是,则根据上述类型1有:m-1>0且△=(m-1)2-8(m-1)<0,因此m∈(1,9)。所以m∈[1,9]。

例3:设函数f(x)=x2+ax+3-a,若x∈[-2,2],f(x)≥2恒成立,求a的取值范围。

解析:对本题分析可知其属于类型2的二次函数恒成立问题,因此根据类型2的解题策略有:对于任意x∈[-2,2],f(x)≥2恒成立,

⇔Vx[-2,2],f(x)min≥2

二、变换主元法

在求解含参不等式恒成立时,有时若将函数自变量和参数进行换位,变参数为主元,则可以取得意想不到的效果,提高解题的效率。

例4:对于任意a∈[-1,1],函数f(x)=ax2+(2a-4)x+3-a>0恒成立,求x的取值范围。

解析:按照一般思路,我们需要对二次函数f(x)的系数a进行分类讨论求解,即a=0时,f(x)是一次函数,当a≠0时,f(x)是二次函数,这样使求解过程比较复杂。利用变换主元法思想,将参数a看成变量,原变量x看成参数,将题目转化成一次函数,使得求解问题变得更容易。令g(a)=(x2+2x-1) a-4x+3,对任意a∈[-1,1],g(a)>0恒成立,即x的取值范围为

利用变换主元法求解恒成立问题的基本条件是在给出的题目中,已知条件是参数的取值范围和函数,求解的是函数的变量取值范围。

三、参变分离法

如果所给出的不等式能够通过恒等变形将主元与参数分离在不等式的两端,则问题转化为求主元函数的最值,进而求解出参数范围。该方法的本质也是求解最值问题,但是方向明确,思路清晰能使求解问题更加容易。具体方法为:

(1)f(x)

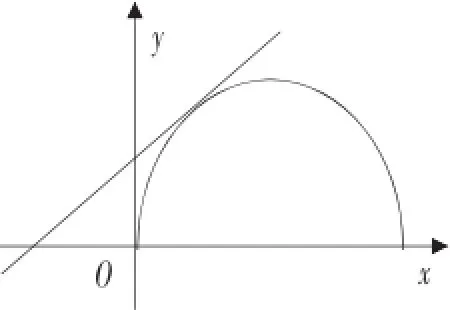

(2)f(x)>g(a)(a为参数)恒成立⇔g(a) 例5:已知当x∈R时,不等式a+cos2x<5-4sinx+恒成立,求实数a的取值范围。 解析:本题含有两个变量a及x,可考虑将a与x分离,即原不等式可化为4sinx+ cos2x<-a+5恒成立,令f(x)=4sinx+ cos2x,则该问题即求f(x)max,f(x)=4sinx+cos2x=-2 (sinx-1)2+3≤3,所以-a+5>3,解得 数形结合的解题思想就是根据题意将不等式进行转化变形,使不等式两边变成常用函数,并通过两边函数图像来判断恒成立问题所具备的条件,进而求解出参数的取值范围。 解析:本题无法通过前面几种方法来求解,需要根据题意和已知条件对不等式进行转化处理,然而再通过构造函数,将不等式两边构造成常用函数,最后采用数形结合策略来求参数的取值范围。由题意可得:f(x)≤g(x)⇔ 由此可见,不等式恒成立问题因其覆盖知识点多,所以方法多种多样。当然,每一种策略只是从某一种角度去探讨了参数的取值范围,实际上,这种策略并不是孤立的,在实际操作过程中,需要大家综合考虑,灵活运用,这样才能使问题迎刃而解。 (责编 赵建荣)四、数形结合法