寸笔抒乡愁

撰文/秦艺

寸笔抒乡愁

撰文/秦艺

“一碗水、一杯酒、一朵云”都是人们对故乡不曾割舍的“一生情”。2015年伊始,一首名为 《乡愁》的主题歌伴随着百集纪录片 《记住乡愁》 在央视的热播,将人们的思绪拉回到属于自身的,与童年、青春,与父母、亲情,与田园、旷野,与成长、调皮等相交相融、相守相伴的情感空间。

李清照画像

用文本的方式纪录思乡之情,用或咏叹、或叹息、或雄壮、或柔情的声调表达灵魂深处最柔情的自然呼吸之声。长久以来,一篇篇饱蘸真情的诗篇、一部部蕴含思想的著作在文学的园林里结出了丰盛的果实。无论岁月在我们的额头、面颊处留下了多少穿梭而过的脚印,但在这片名为乡愁的文学园林里,迎接我们的终是我们青春版的自己。一颗颗果实,或涩或甜,或叫得出名字,或叫不出名字,但只要轻轻地咬上一口,流出的定是直淌心底的甘泉,充盈鼻尖的是来自时空那端最真切的原初之味。

“多少年的追寻,多少次的叩问,乡愁是一碗水,乡愁是一杯酒,乡愁是一朵云,乡愁是一生情。”

乡音勾连浓情华章

大约在公元744年,一位名叫贺知章的耄耋老者,拄杖独行,一步步地接近他阔别了50多年的家乡。这位博学之士,在大唐王朝曾是身居礼部侍郎、太子宾客等要职的高级退休干部,归乡时却没有一丝宦游京华后的优越感,更没有荣归故里的烜赫与排场,相反,他有些害怕和惶恐,因为近乡情怯,他担心故乡忘记了他这个游子,更踌躇现实中的那一草一木与自己一次次梦中所见之景完全不同,从而突兀了寄托,哀伤了痴恋。

贺知章是幸运的,当他刚刚走进自己的村落、来到自家门口时,一位小童子操着带有明显儿化音的越州口音热情地走上前来打招呼,此时,共同的乡音顷刻间让老者多年的思念落到了实处。是的,“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”家乡给予人的便是那无论离开多久也定有一份直入心底的温暖。自然,我们不能指望从未见过面的小朋友会认出年长自己几个辈份的老者,但可以想像,只需一张口,双方便顷刻间沟连起乡土缔结的亲切和喜悦……

“文章本天成,妙手偶得之。”《回乡偶书》千年传诵,不正是因为那份对故乡的真切情感朴实无华,感染着古往今来的读者,撩拨着观者相似的情怀吗?

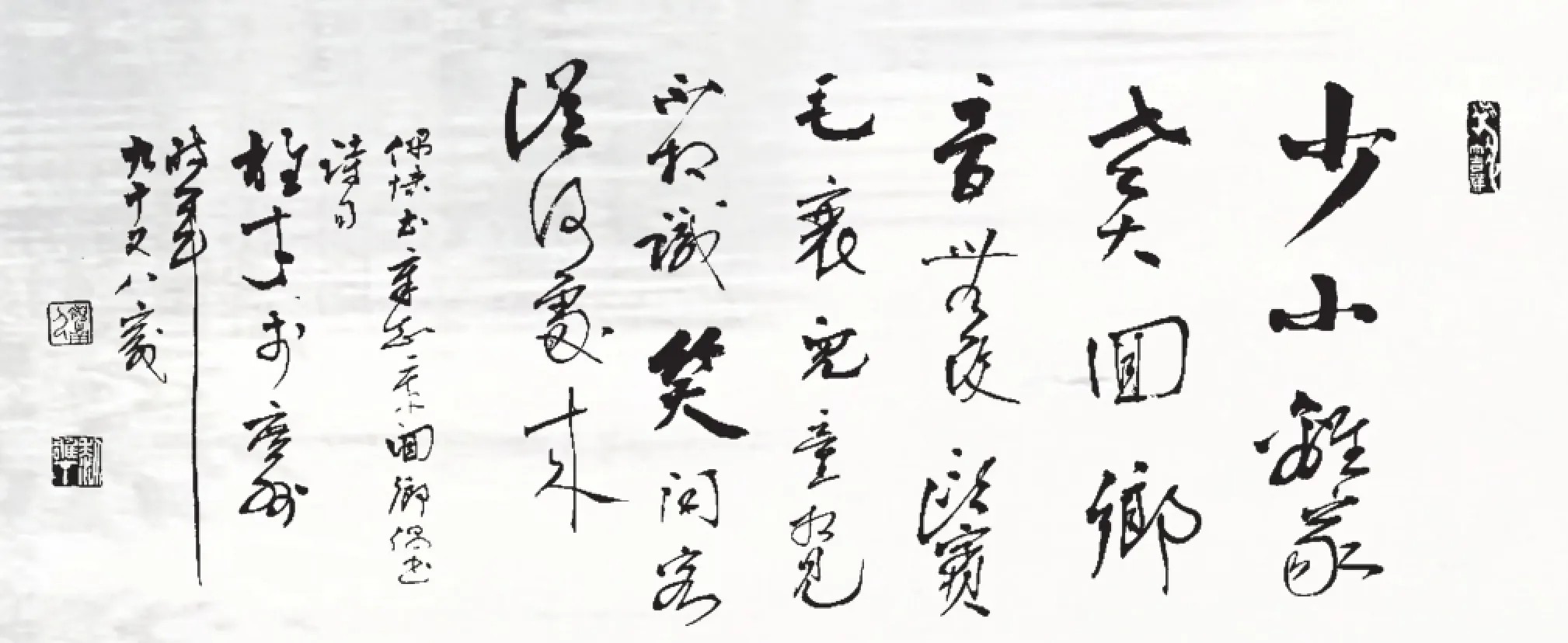

醉卧他乡梦回故土

故乡是一首童年的歌,从学会唱的那一天起就再也不会忘记。哪怕是白发苍苍,哪怕是声音嘶哑,哪怕是气息微颤,唱起童年的歌来,依然会深情而陶醉。大约在公元1129年,一位女才子接连遭遇人间的不幸:国破、家亡、夫丧、颠沛流离……在南方逃难的路上,写出了镌刻着深重的故国之思和怀乡之情的词章名篇《菩萨蛮·风柔日薄春犹早》。她就是李清照,只可惜安居他乡并不易。

“风柔日薄春犹早,夹衫乍著心情好。睡起觉微寒,梅花鬓上残。

故乡何处是,忘了除非醉。沉水卧时烧,香消酒未消。”

那是一个初春,又到了闲适而温暖的季节。阳光宛如少女刚睡醒时的眼神,透出淡淡的迷离。那些不知名的小草已经迫不及待地冒出头来呼吸仍有些寒意的空气了。那个清晨,似乎还有花瓣落在脚边,缓慢地,温暖地,随着风的脚步在小石子路上摩挲。李清照是极爱梅花的,年轻时爱它的清雅,年老后爱它的坚韧。当她还是个待字闺中的少女时,冬季的汴京到处都是繁花满院,清香宜人。而丈夫赵明诚离她而去之后,曾经“伴我情怀如水”的那一枝寒梅,如今却是“天上人间,没个人堪寄”。这世间有太多太多的沉痛,或许只有家乡依旧温暖之初。日夜思念的故乡在哪里呢?只有在醉梦中才能忘却一切的愁苦,而这也是他乡漂泊的不幸之人所能掌握的最大幸福。

“故乡何处是,忘了除非醉。”那一夜,她飘然而归,带着淡淡的哀伤,西子湖畔太艳丽,那荷花深处才有自己的根。

“在路上”触动思乡情深

乡愁是一首歌,乡愁是一句诗,乡愁是一阕词;乡愁是游子奔走的疲惫,乡愁是遥望故土时满目的沧桑,乡愁是客居他乡缠缠绕绕无法忘却的思念。古往今来,乡愁还是与诗人、作者促膝而谈的智者,它诱导着一首首佳作、一部部精品,和着最真的旋律,在历史的长河中播撒出最美的文字……

有人说,文学是离乡的人们表达内心挣扎与愁绪的最好方式之一。在近现代文学史上,从林语堂、郁达夫,到后来的白先勇、余光中,再到如今被誉为海外华文文学“三驾马车”的严歌苓、张翎和虹影,在他们的作品中,都能捕捉到“乡愁”这根忽明忽暗的红线。同样,无论是柳青的《创业史》、张炜的《古船》、路遥的《平凡的世界》、陈忠实的《白鹿原》、阎连科的《日光流年》、贾平凹的《秦腔》、迟子建的《额尔古纳河右岸》、莫言的《丰乳肥臀》等,一座座当代文学史上的高峰,也都脱离不了以乡愁为核心的乡土文学带来的真实和震颤。 回乡不易,写思乡更是大文化范畴上的饥渴,是一种无处倾诉却又感同身受的触觉、味觉和嗅觉,更是一种心灵相通的悸动,如同驾着一艘文学“思乡号”帆船,在海洋、河流、湖泊里漂流。千余年来,乡愁始终存在于中华文学作品的字里行间,或浓,或淡……

乡愁是文学作品中古老而又永恒的主题。故乡毫无疑问是人的生命和精神的起源与归宿,离开了故乡的人只能永远“在路上”。