基于播存思想的未来互联网次结构

杨 鹏,李幼平

(东南大学a.计算机科学与工程学院;b.计算机网络和信息集成教育部重点实验室,南京211189)

0 引言

今天的互联网已经成为“博大精深”文化大数据的集散地,它的飞速发展及其对人类社会所产生的深远影响,引起了世界各国政府和研究界的高度关注。如何科学地享用互联网文化大数据,中、美等大国都在积极探索合理有效的发展战略和实现技术。2011年,美国奥巴马政府提出要将高速无线网络的覆盖率扩大至美国98%的地区。2012年,美国宣布投资2亿美元开展“大数据研究和发展计划”,强调从大数据中萃取有利于美国持久繁荣的智慧,找到保证国家信息安全的有效措施。2013年,美国联邦通信委员会FCC提议,斥资1 780亿美元建设覆盖全美所有城市和乡村的超级无线网络,消除全民享用无线网络服务的技术鸿沟。2014年初,美国媒体发展投资基金MDIF又提出Outernet设想,借助广播技术和低轨卫星系统构建覆盖全球的信息网络,向全球提供新闻、教育和娱乐等内容共享服务。中国政府在几年前就积极倡导采用“三网融合”战略,营造“国家公共文化服务体系”。2013年11月,十八届三中全会通过关于全面深化改革若干重大问题的决定,明确指出要“建立公共文化服务体系建设协调机制,统筹服务设施网络建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化”,在此基础上“构建现代公共文化服务体系”;同时,要“坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针,加大依法管理网络力度,加快完善互联网管理领导体制,确保国家网络和信息安全”。

互联网先辈的美好初衷是人人平等享有网络,其科学依据在于,信息共享与物质、能量共享存在本质差异,更容易实现“各取所需”。质量与能量分配服从总量守恒,但信息可以借助比特复制实现无限共享。按照经典的香农信息论,获取1bit信息所需的最少能量约为10-20焦耳。据此理论极限,全世界70亿人各复制1Mbits信息,加起来的能量总消耗少于1焦耳。然而,理论极限与互联网现实状况之间存在天壤之别,互联网中的能量消耗正在以惊人的速度持续增长[1]。分析这种巨大差距的根本原因,很大程度上是由于互联网主要采用基于带宽分配和端到端通信的方法来共享信息,而通信链路及其带宽是受总量守恒直接制约的物质性资源,享用的人多了,自然就会出现资源排他性竞争引起的共享冲突。由此可见,互联网中面向广域范围的规模化信息共享之所以效能低下,其瓶颈在于基于带宽分配的传统互联网信息共享方式。从这一认识出发,播存思想认为信息共享的基本操作是在时空域上对信息比特的复制,若借助广播辐射,可以在空间上随意复制信息比特;而借助泛在内容存储,则可以在时间上随意复制信息比特。因此,一种合理且可行的未来互联网发展战略,就是把广播辐射和泛在内容存储二者的优势结合起来,建立辅助互联网体系结构的次级播存结构,以此适配具有典型“一对多”辐射特征的内容共享类应用(从信息与内容的共性出发,本文不严格区分这两个概念)。基于这种思想提出的次级播存结构,本文称为未来互联网次结构,它将有望突破传统互联网信息共享方式受带宽资源约束的瓶颈。

1 互联网发展困境的根源与出路

现行互联网体系结构在20世纪70、80年代基本成型,主要针对的是E-mail、FTP、Telnet这类以端到端通信为基础的传统应用。自90年代初开始,以WWW为代表的互联网新技术和应用迅猛发展,促使互联网近20年来一直处于高速发展之中。随着互联网规模的指数扩张、应用的日趋丰富以及用户的不断增长,现行互联网体系结构所存在的不足日益凸显。互联网的主流应用范型,已经由传统的端到端数据通信,转变为“以内容为中心”的内容共享类应用。互联网也已从服从泊松分布的随机网络,演化为服从幂律的无标度网络。当前主要以互联网为基础的内容共享,正遭遇到流量持续增长引发的“非线性拥堵”难题。据最新的Cisco VNI统计[2],全球IP流量在过去5年中增长了5倍多,其中九成以上的流量与内容获取类应用有关,未来几年内IP流量仍将以21%的年均复合增长率高速增长。而随着用户生成内容(UGC)、高清视频内容等的丰富,内容相关流量仍在持续攀升,预计到2018年全球互联网总流量将高达1.6ZB。与此同时,伴随着互联网规模的扩张和互联网流量的爆炸性增长,近年来互联网的发展一直面临可扩展性、服务质量、异构性、安全性等方面的长期困扰。

面对互联网体系结构与内容共享类主流应用范型之间日渐突出的不适应性,国内外研究界越来越重视信息中心网络ICN[3]的研究。在信息中心网络当中,用户并不关心内容的位置,而只关心内容本身。国际上较有影响的研究包括 TRIAD[4],PSIRP[5],DONA[6],4WARD[7],NetInf[8],CCN[9],NDN[10]等。鉴于信息中心网络近年来的快速发展趋势,IRTF专门成立了ICNRG(Information-Centric Networking Research Group)研究组[11],旨在推动信息中心网络研究的开展。总体来说,作为一类概念新颖的未来网络研究方案,信息中心网络对于解决当前互联网所面临的发展困境提供了很好的思路。但是,相关研究正处在起步阶段,目前尚缺乏成熟的实际系统,而且在一些关键问题上还存在争议[12-13]。更重要的是,目前已提出的许多信息中心网络研究方案,大多强调采用“推倒重建”的指导思想,然而短期内完全取代现有互联网绝非易事。

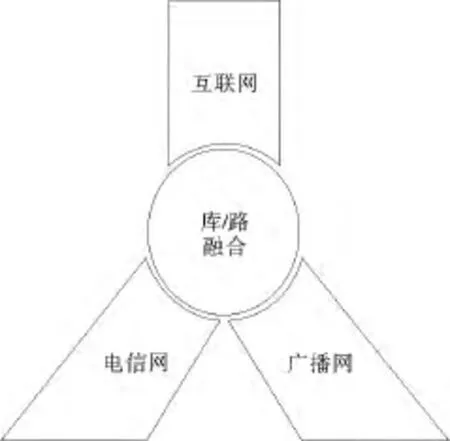

从互联网发展困境的主要根源来看,由于面向普罗大众的内容共享类应用占据主流,从而使互联网中的内容分发呈现典型的点到面辐射特征。然而,互联网是一种基于地址计算的端到端通信网络,它所采用的基于对流传输模型的TCP/IP结构,显著失配于在规模、流量和用户数等方面具有无标度特征的内容共享类主流应用范型。播存思想认为,现有互联网体系结构的长处是支持交互型端到端通信类应用(即“对流型”应用),对于现存的和未来的此类应用,互联网的特殊优势仍然长期存在;然而,从互联网应用的流量占比而言,其主流应用范型已经转变为面向大众的内容服务,现有互联网基础设施所采用的对流传输模型,本质上难以适配具有点到面辐射特征的内容分发和用户访问社会特征,从而导致现有的针对内容分发的优化措施难以有质的跃升。另一方面,广播传输具有天然的一对多的能力,可实现一次分发、无限多个用户接收,再借助于在接收环节引入的泛在存储手段,可有效支持用户的异步个性化访问需求,大幅提升内容分发的效率。因此,尽管现有互联网体系结构存在缺陷和不足,但它并非一无是处,尤其对端到端对流型应用而言,仍然具有无可替代的体系结构优势。与其推倒成熟且仍具优势的互联网再造新网,不如从互联网发展困境的根源出发,借助于电信网、广播网等多种网络的融合和优势互补,实现互联网新的飞跃。图1是这种发展思路的形象说明,在此基础上本文提出了一种双结构未来互联网方案,其特色在于具有以广播辐射传输和泛在内容存储为特征的次级播存结构。

2 双结构未来互联网设计原则及模型

2.1 双结构未来互联网的设计原则

一般地,网络体系结构设计原则是指导网络的技术设计,尤其是网络的协议和算法设计的一组高层设计原则[14]。设计原则的合理与否将会直接影响到实际网络系统的功能和性能,并将最终决定整个网络系统能否持续、稳定和协调地向前发展。传统互联网体系结构的设计原则主要包括端到端原则(End-to-End Argument,亦称“边缘论”)[15]、透明性原则[16]等。针对当前互联网所面临的发展困境,以播存思想为指导,聚焦更好支持“以内容为中心”的内容共享类主流应用范型的未来互联网发展需求,从主/次结合与多网优势互补的角度,提出3条双结构未来互联网设计原则:

1)主结构原则(坚持以现行互联网体系结构作为主结构):互联网作为一个拥有为数众多、成份复杂、利益各异的建设者和使用者的复杂生态系统,其体系结构已经在现实中产生了根深蒂固的深远影响。现行互联网体系结构仍然是支持端到端对流型应用的最佳体系结构,这种特殊优势在今后相当长一段时间内仍然长期存在。同时,互联网数十年来不间断的持续演进历史表明,其体系结构仍具有较大发展空间。因此,合理且可行的未来互联网体系结构,应该以现行互联网体系结构作为基础和主结构。

2)次结构原则(辅以“广播+存储”的播存结构为次结构):互联网的主流应用范型已经转变为“以内容为中心”的内容共享类应用,互联网单纯基于地址计算的TCP/IP结构与主流应用范型之间的显著失配,是促使互联网体系结构矛盾凸显的主要根源。建立基于“广播辐射传输+泛在内容存储”的播存结构作为未来互联网的次结构,弥补现行互联网体系结构的功能缺失,以此适配具有典型“一对多”辐射特征的内容共享类应用,是发展未来互联网体系结构的成本高效途径。

3)主动寻的原则(营造内容自寻读者的内容主动服务环境):互联网大数据时代已经到来,当前互联网只依靠“读者找内容”的“搜索”机制实施内容去冗,遭遇到了“带宽拥堵”和“内容无序”的困感。互联网文化大数据与个人的有限需求之间,缺乏顺从人意的直达机制。双结构未来互联网亟需创立沟通主结构和次结构的内容基元(统一内容标签),借助泛在无线广播营造内容自寻读者的内容主动服务环境,实现互联网文化大数据的主动寻的和深度去冗。

2.2 双结构未来互联网体系结构模型

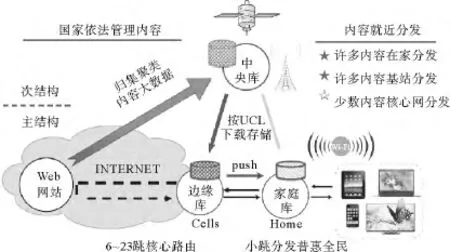

将双结构未来互联网体系结构设计原则付诸现实的技术基础,是基于播存思想的未来互联网次结构和统一内容标签UCL(Uniform Content Label)。当前互联网由于采用基于带宽分配的共享方法而导致流量无标度增长,进而使互联网中面向广域范围的规模化信息共享效能十分低下。通过把广播辐射传输和泛在内容存储二者的优势结合起来,形成基于“广播+存储”的异步广播结构(播存结构),让它充当未来互联网的次结构,可以为互联网文化大数据的不限规模分发和均等化提供高效可行的解决途径。但是,播存结构仅提供了支持内容泛在分发与普适共享的物理基础,而充分发掘其潜能的逻辑创意是统一内容标签UCL。目前,在互联网中广泛采用URL(Uniform Resource Locator)来唯一标识信息资源,通常URL包括资源协议类型、存放资源的主机域名和资源文件名等信息。作为一种主要用于对互联网中的信息资源进行定位的标识技术,URL本质上仍然是基于地址计算的概念,难以用来表达资源本身的语义信息,这使得内容完全相同的文件常常在网络中冗余传输,造成网络资源的极大浪费。统一内容标签UCL正是针对URL的不足和局限性而提出,它是一种能够描述内容丰富语义信息的新型内容元数据,包含UCL代码(描述内容源、栏目、话题、时戳等)和UCL属性(如内容标题、内容要义、内容指纹和内容出处URL等),由国家互联网管理机构进行统一注册和管理。在主结构原则、次结构原则和主动寻的原则等的指导下,以异步广播结构(播存结构)和统一内容标签UCL为基础,本文提出了如图2所示的双结构未来互联网体系结构模型。

3 基于播存思想的未来互联网次结构

图1 多网互补的未来互联网发展思路Fig.1 Multi-network based approach to developing future Internet

图2 双结构未来互联网体系结构模型Fig.2 Architectural model of the dual-structural future Internet

从中美等大国的国家发展战略来看,未来互联网的一个核心价值理念,在于实现全民对网络文化大数据的科学享用。实现这一核心价值理念,必然面临3个科学问题,即:共享如何普及全民?服务如何匹配个人?国家如何依法管理?然而,在现有的互联网体系结构中,回答上述问题都会面临难以逾越的原理性和技术性障碍。因此,本文提出以异步广播结构(播存结构)辅佐基于分组交换的现行互联网主结构,形成的具有主/次双结构的未来互联网体系结构。综合前面的分析可以断言,实现互联网文化大数据全民共享的最理想传输方式,必然是无线电广播。因为无线电广播是一种“一点对无限点”的单向电磁辐射,它不同于传统互联网所采用的基于TCP/IP协议的对流传输模型,可以保证无论多少人分享电磁波带来的数据,永远都不会发生带宽拥堵的现象。从中国无线网络的客观条件和发展现状来看,已经具备实现这种泛在分发的物理环境。中国在6年前开始实施“新一代宽带无线移动通信”(03专项),旨在建立“多种无线技术无缝衔接的异构泛在网络”。发展到今天,中国大地出现了数百万量级的2G/3G/4G基站,再加上数量更多的家庭WiFi,已经形成了一个品类繁多、遍布互联网边缘的“少跳数、超扁平”国家基础设施。有效整合中国业已具备的无线移动通信和卫星优势,足以为实现互联网次结构奠定必要的物理基础。

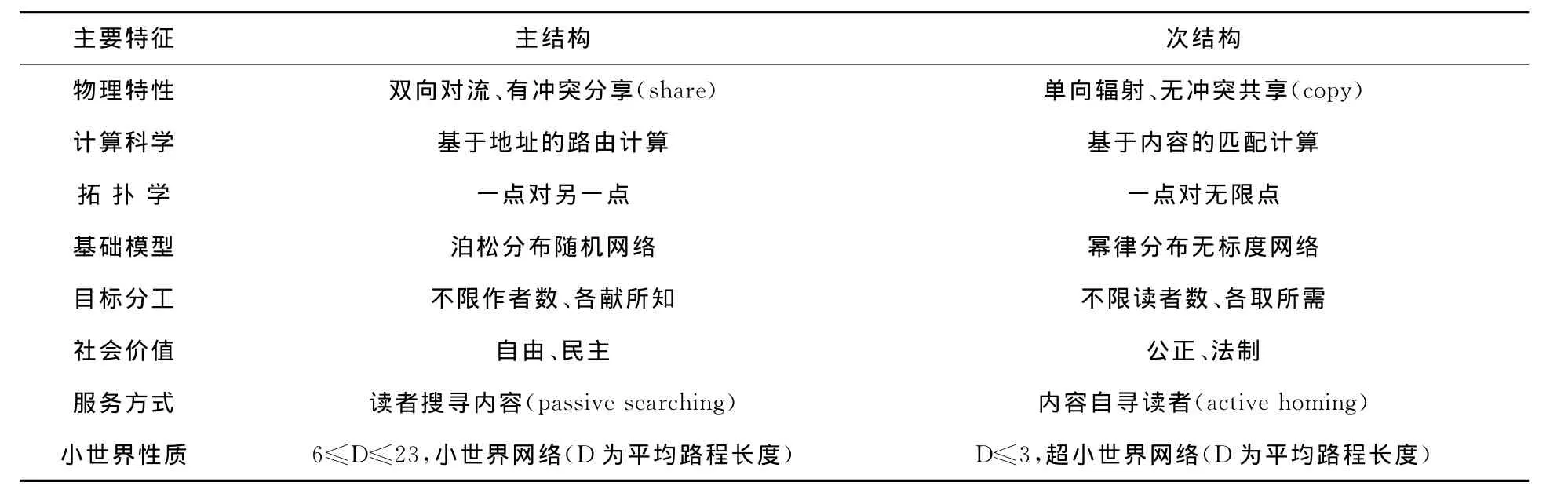

未来互联网次结构的理论基础,来自于复杂网络的相关研究。事实上,复杂网络的研究一直与互联网有紧密的关联。Barabási和Albert提出无标度网络BA模型[17]的最早实验基础,就是因为他们在BA模型提出的前一年(1998年)合作进行了一项关于World Wide Web研究,结果发现由网页、文件所构成的Web网络,并不是如一般随机网络一样有均匀的度分布,而是由少数高连接性的页面串联起来,其中绝大多数(超过80%)网页只有少数链接(不超过4个),但极少数页面(不到总页面数的万分之一)却拥有极多的链接。该项研究以及后续若干关于互联网复杂网络性质的研究,表明互联网与生物细胞网络、人际关系网络、交通运输网络等类似,具有小世界、高聚集度和无标度等特征。然而在现实中,互联网在体现复杂网络特征的同时,又深受它们的制约和困扰,其中影响最甚的是互联网流量的无标度增长。有趣的是,这些制约和困扰互联网的因素,如果被有意识地合理利用或适应性调整,恰恰成为互联网次结构的特色和优势。在双结构未来互联网中,充当次结构的异步广播结构(播存结构)与占据主结构的现行互联网体系结构,在多个方面存在显著的特征差异,如表1所示。

表1 主结构与次结构的特征差异Tab.1 Differences between primary and secondary structure

未来互联网双结构化之后,一方面互联网中具有“一对多”分发特征的内容共享类流量,可以通过天然具有点到面电磁辐射能力的无线电广播进行分流;另一方面,播存次结构在互联网边缘广布数量众多、成本低廉、易于部署的泛在内容存储(包括边缘库和家庭库),从而形成把最热内容放到离用户最近这一理想目标的“泛在CDN”。通过这两种机制,可以大比例分担互联网的共享类流量,建立共享不限人数和普惠全民的新型高效信息共享途径。针对服务匹配个人和国家依法管理内容等问题,需要在互联网大数据时代背景下,结合双结构互联网主、次结构的特点寻找出路。

在今天的互联网中,各种各样的信息浩如烟海,每天通过新生主页展现的内容不可胜数。充斥其间的,既有大量冗余的相似信息,又有形形色色的片面信息。互联网就像是横亘在用户面前的信息汪洋,人们往往迷失其中,难以适从。互联网不应该只是信息无序化产生的场所,所以从海量、繁杂、无序,走向人本、有序、至简,成为发展未来互联网的美好愿景。实现这一美好愿景,需要面临3方面的技术挑战:首先,如何有效归集互联网中的海量信息,其目标是耗时少、涵盖广;其次,海量信息在集结之后如何进行聚类整理,其目标是要反映信息之间的语义关联;最后,经聚类整理后的信息如何满足用户个性化需求,其目标是高精准、少冗余。对于第一方面技术挑战,复杂网络的相关研究表明,互联网中的大量热门信息常常聚集在少数网站而形成集散节点(HUB),并体现幂律和“二八律”。因此只需对互联网中主要HUB网站的信息进行动态归集,将有效涵盖大多数人的信息需求。对于第二方面技术挑战,归集的海量信息形成大数据,体现繁杂、无序、冗余等特征,应对原则是“分类去冗”。但由于互联网的基本理念是“以地址为中心”(URL通常只反映出网页的地址属性),所以现有互联网缺乏有效的实现技术。在双结构未来互联网中,通过补充基于语义的内容标引方法(即统一内容标签UCL),使模量形式的互联网文化大数据矢量化,从而理顺杂乱无序的互联网文化大数据。对于第三方面技术挑战,双结构未来互联网可以动态集结所有UCL形成超级门户,并通过泛在无线电广播进行主动推送,使所有内容的UCL直达用户,然后在终端依据用户个人兴趣进行过滤适配和主动推荐,从而实现“内容自寻读者”的个性化主动服务。

另外,未来互联网要持续、健康地发展,必须解决好互联网依法管理问题和互联网安全可信问题。传统上对于网络安全的研究,主要侧重考虑网络传输系统的安全性。在信息中心网络的相关研究中,人们已经开始把目光转向内容本身的安全性,如NDN提出了基于内容的安全性概念,强调采用数据签名来确保内容不被篡改。吸纳这一思想的合理因素,在统一内容标签UCL中,专门增加了内容的哈希指纹。通过内容指纹与内容出处(URL)的配合,再借助互联网次级播存结构中具有非对称性和半连接隔离解耦特性的卫星分发UCL,可以为网络管理者提供实现对共享内容进行依法管理的有效手段。再者,在网络环境中由于单项内容片面性带来的不可信问题,比防止内容的虚假性更难处理。双结构未来互联网解决这一问题的方法,是运用钱学森、戴汝为提出的综合集成理论,通过UCL中的话题关联大量内容形成网络“研讨厅”,依靠时空淀积“化片面为全面”的处理,形成保障网络内容可信性的“厚积簿发”新机制。

4 结语

互联网已经演化为服从幂律的无标度网络,互联网主流应用范型正在向“以内容为中心”的信息共享发生深刻改变。基于带宽分配的互联网基本传输模型,难以有效支持面向广域范围的规模化信息共享。流量爆炸性增长问题、服务质量(QoS)问题、节能问题、内容安全与可信等问题,困扰今天互联网体系结构的发展,又挑战未来互联网体系结构的研究。因此,研究适应新的主流应用范型的未来互联网体系结构,已成为当前国内外网络研究界亟待解决的紧迫问题。本文以播存思想为指导,通过将广播辐射与内容存储二者的优势有机结合,运用“边缘帮助核心、存储帮助路由”的研究策略,提出了以播存结构辅佐现有互联网体系结构的双结构未来互联网研究方案,并着重对基于播存思想的未来互联网次结构的原理及关键实现机制等进行了阐释,勾画了未来互联网可持续、高效、绿色、安全的发展蓝图。

[1] Yun D,Lee J.Research in green network for future Internet[J].Journal of KIISE,2010,28(1):41-51.

[2] Cisco Visual networking index:forecast and methodology:2013-2018[DB/OL].[2014-06-10].http://www.cisco.com/.

[3] Ahlgren B,Dannewitz C,Imbrenda C,et al.A survey of Information-Centric Networking[J].IEEE Communications Magazine,2012,50(7):26-36.

[4] Gritter M,Cheriton D R.An architecture for content routing support in the Internet[C]//The 3rd conference on USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems.San Francisco,USA,2001:37-48.

[5] Tselentis G,Galis A,Gavras A,et al.Towards the Future Internet[M].Amsterdam:IOS Press,2009:102-111.

[6] Koponen T,Chawla M,Chun B,et al.A data-oriented(and beyond)network architecture[C]//ACM SIGCOMM'2007.Kyoto,Japan,2007:181-192.

[7] The FP7 4WARD Project[DB/OL].[2014-09-10].http://www.4ward-project.eu/.

[8] NetInf.The Network of Information:architecture and applications[DB/OL].[2011-07-31].http://www.sail-project.eu/wp-content/uploads/2011/08/SAIL_DB1_v1_0_final-Public.pdf.

[9]Jacobson V,Smetters D K,Thornton J D,et al.Networking named content[C]//ACM CoNEXT'09.New York,USA,2009:1-12.

[10]Zhang L,Estrin D,Burke J,et al.Named data networking(NDN)project,NDN-0001[DB/OL].[2010-10-31].http://named-data.net/ndnproj.pdf.

[11]IRTF.Information-Centric Networking Research Group[DB/OL].[2013-06-10].http://irtf.org/icnrg.

[12]Ghodsi A,Koponen T,Raghavan B,et al.Information-centric networking:seeing the forest for the trees[C]//ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Networks(HotNets'11).Cambridge,MA,USA,2011:1-6.

[13]Fayazbakhsh F,Lin Y,Tootoonchian A,et al.Less pain,most of the gain:incrementally deployable ICN[C]//ACM SIGCOMM'2013.Hong Kong,China,2013:147-158.

[14]Braden R,Clark D,Shenker S,et al.Developing a next-generation Internet architecture[DB/OL].[2000-07-15].http://www.isi.edu/newarch/WhitePaper.pdf.

[15]Saltzer J H,Reed D P,Clark D D.End-to-End Arguments in system design[J].ACM Transactions on Computer Systems,1984,2(4):277-288.

[16]Carpenter B.Internet transparency[DB/OL].[2000-02-10].http://www.ietf.org/rfc/rfc2775.txt.

[17]Barabási A L,Albert R.Emergence of scaling in random networks[J].Science,1999,286(5439):509-512.