中国网络科学的若干进展与挑战——2014年网络科学论坛十周年纪念

方锦清

(中国原子能科学研究院,北京102413)

《2014年第十届中国网络科学论坛》学术盛典[1]已于2014年4月9—11日在中国科学院北京基础园区成功举行。论坛的主题是“回顾过去,展望未来”,宗旨和目标是:回顾过去,总结经验,增强信心,面对挑战,共聚智慧,团结合作,动员我国广大科技工作者,快马加鞭,攻坚克难,勇攀高峰,再铸辉煌。本次论坛实际参加的国内外单位约80多家,总人数达到300人,图1为开幕式集体合影,这是继第八届论坛(500人)之后的又一次学术盛会。在论坛上,不仅回顾了中国网络科学论坛十年(2004—2014年)的发展历程,而且广泛交流了中国网络科学论坛十年的主要进展和成果,展望未来面临的挑战性课题。十年来,论坛一向秉承的理念是:创办独具特色的中国网络科学论坛,坚持的方针是:“青年主力,专家引领;专题为主,突出创新;双百方针,开拓进取。”以李幼平、李德毅和欧阳颀等两院院士为代表的一批知名专家教授、青年学者和高校师生莅临本届论坛,他们发挥了重要作用。

图1 第十届中国网络科学论坛开幕式集体合影Fig.1 The 10th China network science group photo after the opening ceremony

1 中国网络科学的创新性进展

1.1 独特的超小世界网络

为了实现互联网、广播网和电信网的“三网融合”的中国网络梦,以李幼平院士为首的中国工程院信息学部咨询小组[2]提出由无线移动网实施D<3的超小世界网络(见图2)。他们研究发现:引入“内容自寻读者”的主动服务机制后,进一步提出由无线移动网实施最小路径半径D<3的超小世界网络,这样达到“无限网页借《有限话题》与无限网民无缝对接”。这个创新科研成果将为中国政府实现营造“国家公共文化服务体系”的泛在广播、用好管好互联网提供具有中国特色的超小世界网络。

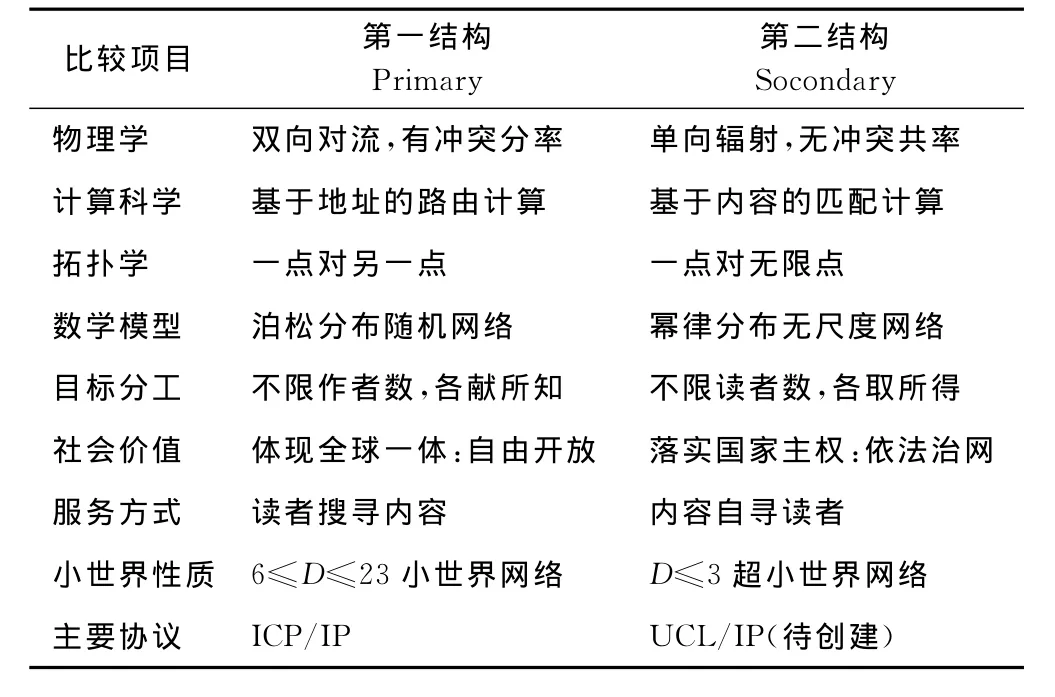

同时,李幼平还带领东南大学未来网络研究中心提出保障网络安全可信的新思路和具体方案。他们提倡由无线技术主导未来网络创新,建立主次结构互补的双结构未来互联网(见表1),实现“网页自寻网民”的互联网文化大数据共享新机制,这种新机制不但能大比例地分担核心网的共享类流量,而且有望从国家层面找到保证公共内容安全的有效措施,解决“国家依法管理内容”的世界性难题。

图2 李幼平院士代表6位院士报告中国院士的网络中国梦Fig.2 Academician Li Youping on behalf of the six academicians reports network member of China the Chinese dream

表1 相异相成的双节棍互联网Tab.1 Phase non-synchronous into the dual structure of the internet

互联网内容的安全性与可信性一直是全球共同关注的研究课题。对互联网内容完全不管不控,会给社会带来巨大的负面效应。然而,追求完整意义的全管全控既无可能,也没有必要。在双结构未来网络中,国家可以用统一内容标签格式通过卫星分发内容的哈希指纹。由于卫星转发是一种难以施加攻击的非开放的物理信道,有了国家注册机构卫星发放的哈希指纹,任何地点上的任何终端,都有可能在域名和路由均不可信的情况下,直接判断公共内容的真伪,保护公共内容的安全。虽然可以借助哈希指纹有效遏制内容的虚假性,但仍然难以解决单项内容片面性带来的不可信问题。李幼平受“不确定原理”的启发,迸发灵感:要获得可信的准确结果,只能利用统计计算去关联更多的独立采样;要解决可信问题,就需要关联大量网页,并运用钱学森、戴汝为两位前辈提出的综合集成理论。运用该理论,把网络看成是通过民主讨论求索真理的“研讨厅”,它不强调立即提供可信答案,而在专业人上疏理下,经历一段时间的开放式研讨,去获取用户认可的合理答案。内容存储被视为一种积分环节,随着更多网页的加入,反映事物表象的非本质信息将随时间逐渐湮灭。依靠时空淀积“化片面为全面”的处理,形成保障网络内容可信性的“厚积薄发”新思路。

1.2 基于复杂网络的指挥与协同机理

国防大学胡晓峰教授与他们团队[3]首次创新性研制成功《我国首个战略战役兵棋系统》,阐明了战争系统是“体系的体系”,即“网络的网络”。建模及其具体在战争中的应用,涉及作战体系、国家关键基础设施体系、社会群体体系等诸多不同的体系,以及连接它们的信息网络体系,涉及物理域、信息域和认知域等多个领域空间。跨域作战体系成为信息化战争的主要研究对象,考察和研究作战体系在多域空间的对抗是十分重要的。以信息为主导、以网络为中心的信息化战争,使作战体系内部之间的关联更紧密,相互作用更强,体系对抗整体性效果更为突出,这种以信息网络为中心的联合,比以往更加强调整体效能的发挥,“指挥”和“协同”成为影响作战体系整体效能发挥的关键。信息时代的体系作战无限放大了战争复杂性,对揭示战争复杂性和体系作战规律的需求日益强烈。然而,传统的以战争实践和历史总结为主的研究方法,在对作战体系复杂性分析中正面临三个挑战:一是体系作战的规模庞大,体系性质不具可加性,仅仅分析局部不可能得到整体性结果,如何对其进行整体性分析;二是作战体系的组分之间交互复杂,其结构动态变化,具有自适应、自组织、因果关系不明确、结果不唯一等性质,如何反映其复杂性特点;三是体系对抗是由指挥员所主导的,其本质是人与人之间的对抗,而人是有“自由意志”的,如何纳入对人的因素分析。面对3个挑战,仅靠“分解还原”认识世界的方法显然已难以揭示信息时代体系对抗的复杂性特点。

分析体系作战过程中的指挥和协同效果关键是,对如下两个问题找到相应的分析方法。一是如何对“体系的体系”——作战体系进行建模,建立起包括通信网、指控网、传感网等不同网络及其相互关系的网络模型;二是以何种角度对体系作战中指挥和协同进行评估,从作战效能上讲,就是作战体系的协同效果如何度量,重点是如何对不同作战行动之间协调性进行度量。为此,他们从复杂性科学视角,运用网络科学开创的研究范式—基于数据的复杂系统数学模型,以崭新的视角和研究手段,对体系作战中的指挥与协同效果进行研究。一方面,采用复杂网络建模方法刻画信息化战争体系对抗的整体性及复杂性特点;另一方面,对有人参与的指挥对抗演习过程中生成的仿真大数据进行分析,找到影响作战体系演化的要素之间的关系,甚至探寻更深层次的在人的指挥行为干预下的作战体系演化原因。

通过深入分析了信息化条件下体系作战的特点,他们采用超网络建模的方法,描述了包含交战网、信息网、指挥网三层结构的体系作战超网络模型,该模型既可支持单独研究多域单层网络的演化规律,也可根据超边、作战环来研究跨网、跨域的作战过程。研究了利用体系作战超网模型的超边构建,和提取指挥人员按照观察、判断、决策、行动(OODA)的作战环方法,并建立基本作战环的作战体系同步模型,该模型通过定义并分析作战环的同步程度,来度量体系作战的同步能力和体系作战的协同效果。基于上述建模研究的成果,利用真实指挥员参加的联合作战体系对抗推演产生的仿真数据,进行了体系作战同步能力的实例分析,分析结果表明,3个阶段的同步能力及演化特点,可以较好体现和解释各阶段所担负的作战任务及作战特点,从而验证了他们所研究的建模方法及分析方法的合理性与可行性。

1.3 合成生物网络工程

所谓合成生物学是指,人们将“基因”连接成网络,让细胞来完成设计人员设想的各种任务。该课题是生物物理、网络科学与工程、非线性科学等多学科交叉的一个崭新方向。合成生物学与系统遗传学在21世纪将带来系统医学与生物工业革命。

欧阳颀院士[4]介绍了他们课题组的研究工作和实际案例,例如,基于生物功能模块的逻辑电路设计,以及基于非线性动力学复杂网络系统两种策略构筑的具有预期功能的人造生物系统。最后分析了当前合成生物学领域基础研究存在的问题,并对于合成生物学发展的前景进行了展望。他特别指出,合成生物学是一个多学科交叉才能够有所突破且可能改变人类的生产和生活方式的科学领域,但当前其研究还处于初始阶段,需要研究者摈弃急功近利的杂念,潜心观察和思考,才可能真正做出有意义的、原创性的科学成果。欧阳颀结合他跨学科的学习和研究经历,特别强调基础研究需要深入挖掘科学问题,需要学科间的交叉融合来探索解决问题之道,更需要长期不懈的努力获得科学上的新知并以知识创新推进技术创新和产业进步。

1.4 探讨大数据时代的认知计算

中国工程院院士李德毅[5]分析了认知究竟可不可以计算,并阐述了大数据时代、移动时代,认知计算应该何去何从。人类对认知问题不能全部完整统一的形式化,这是认知科学要做的事。我们认知计算可以让成千上万的小众,甚至千千万万在特定情况下的认知可以局部形式化。那么,大数据时代的认知计算是否正在逼近认知科学呢?他认为,以人为本的认知物联网的时代已经到来了,大数据时代小世界网络与认知计算的实践,正在倒逼认知科学前行,包括两个切入点:文字、文明和传承以及人类认知度社会属性。既然中国自动驾驶汽车等已经多次成功上路测试,未来人机交互的发展前景不可限量。至少成千上万甚至更多的特定情境下的认知可以局部的形式化。大数据时代面临认知科学与复杂网络科学的挑战,它们之间的关系和应用前景都值得进一步探讨。

1.5 关注复杂网络的控制性与能观性

复杂网络的可控性与能控性已经成为近年国内外网络科学的研究热点。控制复杂网络系统是研究复杂系统的最终目标。目前,复杂网络系统的控制理论研究仍处于起步阶段,有很多重要的有待解决的问题。陈关荣、王文旭、汪秉宏、李翔等教授[6-8]就这个课题进行了系统综述,并介绍了国内外的最新进展、自己的研究成果和今后的发展方向。例如,中国学者在系统重构和预测的基础上,应用结构和严格可控性理论、切换控制理论、可控性分解和组合优化等方法,研究节点动力学和结构的耦合、单节点控制范围和动态网络系统的控制等问题,并应用于实际复杂网络的控制。例如北京师范大学王文旭课题组于2013年9月12日,在《Nature Communications》上发表了题为“Exact controllability of complex network”的论文,他们通过结合控制论中的PBH可控性判别定理和复杂网络的理论和方法,提出了基于网络链接矩阵特征值重数的复杂网络严格可控性判据。该方法极大地推广了已有的可控性判别方法,适用于任何网络结构,并能给出精确的可控性。该研究工作优美地处理了网络可控性问题,它将会在系统科学与工程、计算机和通讯网络、生物系统、电力系统、社会科学等广泛的科研领域带动一系列的相关科学研究。该方法比Liu等人2011提出的结构可控性方法有更大的适用范围并且能够给出更加精确的结果,而且在特殊条件下,严格可控性可以退化为结构可控性,严格可控性判据有重要的理论价值和广阔的应用前景。

1.6 探索癌症动力学新理论

上海交通大学系统生物医学研究院敖平教授的课题组[9]主要研究领域涉及疾病有关的代谢过程,癌症发生、发展的内源性癌症网络等,敖平教授的研究集中于系统生物学中的计算方法和基础理论框架的建立,主要包括噬菌体、遗传开关的稳定性以及生物网络中可靠性和稳定性的随机统计方法。他为首的课题组开创了随机动力学方程组的特解方法,并利用这一方法的优势,第一次将Darwin-Wallace进化动力学融入了具备一致性和简明性特点的数学框架中,并以此澄清了R.A.Fisher的自然选择基本理论与S.Wrights的适应性理论之间的悖论。敖平教授的研究思想标新立异,讲述了物理中动力学在生物中的切合应用,他以癌症为切入点,为一种癌症建立内源性信号转导网络,加入其它组学数据和生物知识,能很好地去预测其它癌症的信号转导网络。这对于从事相关领域的学习和研究有着重要的启发作用。预计将产生新的理论框架,并已取得了一定进展,具有应用潜力。

1.7 网络科学相关的动态信息理论

信息理论和统计力学都是网络科学的理论基础之一。迄今主要有Shannon等人建立的统计信息理论,或简称Shannon信息理论。但是,这个理论是静态的或平衡态的,与时空过程无关。物理学和数学的发展历史表明,静态理论之后通常总会出现相应的动态理论,实际上,信息过程如信息传递过程,它本身就是随时空变化的动态过程。近十年来,北京理工大学邢修三教授[10]将现有静态统计信息理论拓展至动态过程,建立了以表述动态信息演化规律的动态信息演化方程为核心的动态统计信息理论。这次他报告了“从动态信息理论到物理学规律的信息表述”,解答了几个问题:动态信息演化方程是什么形式?如何建立?可否由它导出其它各主要结果?物理学规律,通常由物理方程表述,它们是否亦可由信息方程表述?若能,这些方程又是什么形式?信息流如何定量表述?它和力有何相似性和相关性?动力学系统退化和进化可否统一由信息定量表述?如何表述?后3个问题可以由动态信息演化方程统一推导和解答。基于可把动力学系统的态变量看成信息符号和动态信息定义的结合,他推导出动态信息演化方程。由这个演化方程可导出各有关主要结果、包括物理学规律的信息表述。这些结果将有助于理解和深入探索复杂网络上时空动态的信息传输过程。自然更涉及如何结合相互作用和相互关联“网络的网络”的信息传输过程,已经与网络可控性和能观性相关的问题。其实,在信息论中面临着一个问题:当网络中存在一个或多个源头(信息源、污染源或干扰源等)时,能否通过有限的信息量来反推出信源的位置和演化特点。复杂网络中存在一个相似问题是:当网络的规模大到无法完全了解和掌握时,是否能够通过网络的能观性来反推出网络的拓扑结构。

1.8 重视和关注社会网络的研究

在大数据时代社会网络已经成为国内外一大研究热点,本次论坛关注多方面社会网络课题研究[11-15],例如:在线社会网络的基础理论和若干关键技术研究,在线社会关系网络的分析与挖掘,开源社区中开发者社会网络,国内外交通运输网络,复杂系统协同决策的匹配方法,网络可视化技术与空间数据挖掘,如何整合网上与网下研究,人类行为动力学和群体移动的预测,全球海运网络的演化结构,基于对称二值矩阵分解模型的网络社团结构探测算法,社交网络主体的价值观发现与挖掘,基于Twitter的时效网络的时间关联人类迁移率的在线和非在线的非马尔可夫特性等。

巴西利亚大学计算机系李伟钢副教授[14]研究了航空交通协同决策方法。协同决策(Collaborative Decision Making-CDM)是近十余年来在航空交通流量管理领域在理论研究、工程建设、信息支持和实时管制等方面发展起来的最新技术和系统应用,集中体现了提高航空交通效率、保障航空管制安全、增加航空公司和机场管理者参与决策的先进理念。报告综述了欧美、中国和巴西等机场协同决策(CDM)的基本情况。重点介绍了Junior等应用博弈论匹配方法开发的DA-CDM模型。该项工作的核心在于修正经典CDM模型的压缩算法,提出延迟接受决策算法,用以解决包含航管机构、航空公司和机场管理3个智能体共同参与的机场协同决策问题。指出传统协同决策局限于航管部门和航空公司参与的问题,介绍新近引入机场管理者参与决策的解决方案,进一步分析了基于博弈理论的匹配技术,以及建立三方面协同决策的匹配模型和延迟接受算法(Deferred Acceptance CDM)等最新研究进展。由于地面延误程序是一个受动态在线控制属性和时隙资源有限共同影响的复杂过程,因此,双边匹配市场机制在解决机场协同决策中航班时隙分配问题中就显示出良好的适用性。该模型同时也包括新的决策参与者,例如关注应用了地面延误程序并制定严格管制措施的机场管理者。

1.9 基于广义外同步的网络结构识别

现实网络的拓扑结构往往是未知或部分未知的,因此如何从检测到的节点动力学变量反演网络的拓扑结构,即网络的拓扑识别问题成为网络科学的一个重要课题,它具有广泛的实际背景。由于难度大,拓扑结构识别成为复杂网络研究中一个具有挑战性的问题,近几年引起了国内外许多学者的关注。武汉大学陆君安课题组[8]七、八年前就开展该课题的研究,在2007,2008年较早提出基于自适应同步的网络拓扑识别模型和方法,提出了同时识别系统未知参数和未知的网络拓扑结构的自适应方法,指出了分别与节点动力学和与耦合动力学有关的两簇函数组在同步流形上的线性无关性,是网络拓扑识别的必要条件。还提出同步阻碍拓扑识别的概念,成为研究网络识别的一种共识。在算法上,他们还引入了优化方法,提高识别效率且减少控制成本。他们提出的基于优化控制的结构识别仅需少量观测值,对时变结构的网络亦有效,但要求网络结构变化要慢于动力学变化速度。另外,最近几年他们还着重研究从实际数据(节点变量的时间序列)出发,基于格兰杰因果关系检验的拓扑识别方法,首次提出分段格兰杰因果检验技巧,并具体研究了系统噪声及观测噪声强度、网络的耦合强度及隐变量对识别效果的影响,使得方法更面向实际应用。

目前基于自适应同步的网络结构识别方法,都需要构造与原始网络完全外同步的辅助网络。他们今年则提出了一种基于广义外同步的结构识别。这种方法只需构建一个很一般形式的辅助网络以及相应的控制器,通过使辅助网络与原始网络达到广义外同步,来识别原始网络的拓扑结构。该方法的最大优势在于,构造的辅助网络节点动力学可以任意选取。可以想见,当原始网络节点动力学很复杂或者维数较高时,现在我们就可以构造由简单节点(动力学简单,维数低)组成的网络来识别原始网络的结构。这样一来,相比于原先基于完全同步的结构识别方法,现在方法更加简单实用,成本大大下降。

1.10 网络科学对数学的挑战

数学是研究现实世界中数量关系和空间形式的科学,其中数的研究又可以分为连续数学和离散数学。综观世界的文明史,人类经济发展到每一个阶段,都会产生代表这阶段的科学技术,并存在一种通用的学科表达语言,以客观地描述人们所了解的一些发展规律。那么,当今各类现实系统的复杂性需要什么样的数学语言来刻画和描述?可以说,网络科学是其中一种最有可能的选择。十余年已过去,尽管网络科学在各个领域的应用飞速发展,但理论本身的发展却停滞不前,亟待突破。网络科学的数学挑战问题在哪里?易东云[17]认为,作为网络科学的数学理论面临4个方面的挑战:一是针对复杂性数学描述的挑战,需要研究系统复杂性新的网络拓扑表示理论,复杂性涉及实际系统的高维属性和关系存在的低维流形子空间,需要创新高维空间的子空间流形拓扑理论和代数几何拓扑学理论,并超越传统图论的方法去描述子空间多元关系;二是针对当今网络规模动则上千万亿级的计算挑战,需要研究大规模稀疏网络结构的计算理论,面对大规模稀疏网络求解问题,需要计算和统计分析以及优化数学方法的创新,并利用高性能并行计算机高效实现;三是针对网络动态变化的挑战,需要研究大规模网络结构的动力学行为,大规模网络上的动力学行为研究离不开偏微分方程组分析和求解等数学理论新的发现;四是针对不同层次网络混杂的问题,也就是网络的网络问题,需要研究网络融合的数学机理,计算机网络、社会网络、物联网络等各种网络彼此交叉、渗透,形成网络的网络,体现了信息域、社会域和物理域等多域交链和相互作用的结果,不但催生大量新型网络应用,而且对网络融合机理提出挑战。总之,系统越复杂,对数学理论工具的需求就越迫切,网络科学研究必将极大牵引数学基础理论的创新发展。

1.11 推进网络科学跨学科探索

网络科学的跨学科探索,课题多样,内容丰富,国内进展喜人。例如,大数据与位置服务网络[18],复杂网络的爆发性同步[19],对复杂网络同步的深层次再认识,超网络模型的理论探索及其严格性问题,复杂网络上动态信息传输问题,流行病传播动力学,意见动力学的非马尔可夫过程,相互依赖网络的渗流效应,耦合偏微分系统的无限同步,基于弱边异质分布的传播核心节点挖掘等。

此外,论坛有些报告结合网络科学的长期研究成果和经历,畅谈了个人的科研的经验与教训,诸如:《连接:我的网络漫步》[20]和《评论巴拉巴西的两部佳作及对若干问题的沉思[21]》以及在《青年论坛》上交流在科研中遇到的问题和今后的研究方向等,结合科研工作,畅谈心得体会,富有针对性,给人以启迪和思考。

2 网络科学十大挑战性课题

根据本届论坛学术探讨,本文总结出网络科学领域的十大挑战性问题,作为今后进一步探索的主要方向。

1)“网络的网络”(Network of Networks,NON)是当前和今后网络科学的最重要前沿课题之一。最大的挑战是,基于大数据如何寻找和创建其普适的统一的理论方法,并有效地应用于现实中错综复杂的网络世界中。这是今后网络科学的一个最重要研究方向,它将为深入探索网络的网络科学开启一个新的发展里程。“网络的网络”,在系统科学和军事领域常称“体系的体系”和“系统的系统”,它是大量现实世界网络错综复杂系统的抽象,也是真实反映。它们的特点表现在:网络嵌套着网络,子网络之间彼此存在不同形式的相互作用,“你中有我,我中有你”,比如网络节点本身可以是一个复杂网络,整个网络系统具有“诸多特征”,即多层次、多维性、多级性、多属性和多目标等。实际上,NON基本上是具有自组织的各类网络的集成,也称为超网络。互联网、万维网、高科技网络、物联网、军用网、全球和地区位置的卫星体系、供应链网等都是NON的一些典型实例。但是,迄今国内外对于NON还缺乏公认的定义和普适的理论方法。“大数据时代”将为NON探索提供大好机遇。

2)如何探索NON系统的丰富多彩的动力学涌现现象?包括完全同步、广义同步、聚类现象和群体行为的一致性等问题,它们产生的多种物理机制是什么?尤其是怎么深入研究在中尺度意义下不同拓扑结构的复杂网络的同步以及广义同步的全过程?进而如何把大、中、小尺度的复杂网络进行统一的研究?这是网络科学的另一个前沿方向。如上所述,当前国内外有了一定研究进展。例如已经发现中尺度网络的同步是从度大的区域开始,并揭示了社团结构和同步时间尺度都与网络的特征值谱有关,社团网络的同步过程表现为部分同步—聚类同步—全局完全同步。但是如何进一步揭开、搞清楚不同类型同步的全过程,将有助于网络社团结构的识别及网络中尺度相关的前沿课题的研究及其应用工作。

3)在大数据时代,对于“网络的网络”的大数据如何开展收集、挖掘、传输和可视化等一条龙处理技术?特别是,对于非结构数据,如何寻找和提出有效的大数据挖掘和反挖掘的新方法从中挖掘新智慧和新知识?并能够实现完全开源使用,以便尽快揭示NON的“庐山真面目”并获得更广泛应用?这是基于空间网络具有大数据、复杂性、异构性、开放性等特点,需要大力研发和突破空间网络的信息支撑技术,以实现大数据快速智能的信息获取、分析、传输、处理、分发和应用,为未来网络化、信息化战争提供理论和技术支撑。

4)探索具有多层次复杂动态时空网络的分析方法及揭开其时空演化特性。迄今国内外已提出具有3层结构的复杂网络的理论方法,包括网络复杂性金字塔、多层次的高科技超网络等。迄今理论体系还很不完善,尚缺乏多层次的统一的一般理论框架。该课题难点是同时研究时间-空间的演化特点和变化规律,这是网络科学及其应用的进一步深入探索中必须面对的极其重要的前沿课题。

5)网络科学研究要不断深入,就需要对复杂网络的网络进行整体性能评估和刻画,创新知识新方法,非常需要在解决复杂网络的前沿课题中进一步引入哪些新概念、新指标和新方法。迄今国内外已经引入层次之间能量差、功能差、流量差、交叉度等,但是随着研究的进一步深入,这还不够,更需要进一步提出新概念及其指标,才能在大数据下进行深入分析、处理和计算,并能够进行可视化的一条龙处理,更好地揭开NON的新的规律,促进网络的广泛应用。

6)怎么深入研究实际网络普遍关注的网络安全问题?涉及的重要课题包括,复杂网络的鲁棒性、脆弱性、抗毁度、级联效应及其产生机制和防范办法,以便有效应用于网络空间安全及事故防范中。不仅互联网和万维网,而且许多实际网络,包括电力网络、金融网络、交通网络等都广泛存在上述问题。需要关注现实世界网络的安全性,以及防范网络危机。现实世界网络中究竟发生什么样的复杂安全性过程及其产生机制?如何确保网络安全性和可靠运行?如何预防黑客入侵,等等,这些正是国内外现实中最实际的普遍关心的重要课题。

7)探索复杂网络的可控性、能观性及其新理论方法。正如网络科学国际领军人物在前面所指出的那样,定量理解、预测和控制复杂网络是一个网络科学家的使命,因为这是今后网络科学应用中必须面对和终级要解决的现实问题。

8)如何面对国家《网络空间》安全问题的严峻挑战?主要的挑战表现在哪些方面?如何进一步开展和加强防御性和进攻性“网络武器”的研究?如何加强如何开展下一代互联网技术与工程的研究?21世纪是一个网络信息时代,网络安全问题成为最突出的全球性问题之一,它不仅是一个纯技术性问题,而且是与社会、政治、军事等紧密关联的错综复杂的综合安全问题。与各个国家及世界上每个人都息息相关。网络空间是主权国家在陆、海、空、天之外的“第五空间”,网络空间的出现,使国家安全涵盖的空间从传统的扩大到了“信息边疆”。迄今网络空间的全面知识和新技术都非常缺乏,有的方面甚至还没有。因此,针对空前错综复杂的网络空间与NON,更需要基于大数据的创新驱动,创造新理论、新知识、新方法和新技术,揭开网络空间深层次的规律,为保障网络空间的安全提供理论和技术基础。例如,开展对离线攻击技术和无线注入进攻性“网武”技术等研究,以确保中国网络攻防技术双全,网络安全立于不败之地。

9)社交网络的研究是当前和今后中网络科学的一大研究热点,如何深入研究人类行为及其动力学特性?巴拉巴西在《爆发》一书里,提出“爆发,宇宙运行的科学”,令人兴奋的同时,令人质疑的重要问题是,“爆发”真的能够成为“宇宙运行的科学”?是否可以无限推广“人类行为93%是可以预测的”?怎么揭开人类行为背后隐藏的模式?还有待进一步探索。混沌学已经揭示了阵发混沌存在深层次的规律,而关键的问题就在于:现代的科学与技术能否从不断增加的海量数据中精准地预测未来人类的行为,怎么准确地解开“爆发”之谜。

10)今后有哪些必须针对的重大国家和国防领域的网络基础工程和应用项目值得集中优势力量开展研究?如何有效地开展具有中国特色的军民相结合的复杂网络的合作研究与应用工作?国防大学胡晓峰教授集团队成功研制了中军战略战役兵棋系统,这是网络科学理论方法应用于重大军事网络的一个最典型实际应用。正如胡晓峰教授所说,“网络科学为研究和分析战争复杂系统中各种复杂网络拓扑结构、网络传输动力学、复杂体系对抗、大规模群体同步行为形成与演化等提供了有效手段,可以成为研究战争复杂系统的重要理论基础。”同时,“要正确运用复杂网络分析方法,必须要对战争复杂系统的基本特性有清晰的认识,需要在复杂网络分析方法中融入战争发展系统的特有性质。”今后应该更多地开发研制像兵棋系统那样的重大国防网络工程项目,以更多地服务于中国现代化经济和国防建设,从而实实在在造福人民。

[1]2014年第十届中国网络科学论坛[EB/OL].[2014-08-12].http://www.ciae.ac.cn/cnst/.The 10th China Network Science BBS 2014[EB/OL].[2014-08-12].http://www.ciae.ac.cn/cnst/.

[2] 李幼平.超小世界移动互联网[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Li You-ping.Super-small world mobile internet[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[3] 胡晓峰.基于复杂网络的指挥与协同机理[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Hu Xiaofeng.Command and synergy mechanism based on complex networks[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[4] 欧阳颀.在合成生物中的生物网络工程[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Ouyang Qi.Biological network engineering in synthetic biology[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[5] 李德毅.关于大数据时代的认知计算[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Li Deyi.Cognitive computing about big data era[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[6] 陈关荣.复杂网络的牵制控制与能控性问题[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Chen Guanrong.Acomplex network of traction control and controllability[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[7] 王文旭.基于大数据的复杂系统的重构、预测和控制[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Wang wenxu.Based on large data refactoring,prediction and control of complex systems[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[8] 汪秉宏.复杂网络可控性的最近研究进展[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Wang Binghong.The recent research progress of complex network control[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[9] 敖平.探索癌症动力学新理论[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Ao Ping.New approachto cancer dynamics based on endogenous network perspective[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[10]邢修三.从动态信息理论到物理学规律的信息表述[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Xing Xiusan.Information from dynamic information theory to the laws of physics[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[11]刘建国.在线社会网络的基础理论和若干关键技术研究[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.liu Jianguo.The basis of online social network theory and some key technology research[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[12]程学旗.在线社会关系网络的分析与挖掘[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Cheng Xueqi.The analysis and exploration of online social networks[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[13]李兵.开源社区中开发者社会网络的研究 [R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Li Bing.The open source community of developers in the social network research[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[14]李伟钢.复杂系统协同决策的匹配方法[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Li Weigang.Collaborative decision making for complex system using matching approach[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[15]沈浩.网络可视化技术与空间数据挖掘[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Shen Hao.Network visualization technology and spatial data mining[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[16]陆君安.对网络同步的再认识[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Lu Jun′an.The network synchronization[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[17]易东云.大数据中的几何结构分析[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Yi Dongyun.Geometric structure analysis of large data[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[18]吕金虎.大数据与位置服务[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Lv Jinhu.Big data and location service[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[19]刘宗华.复杂网络的爆发性同步[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Liu Zonghua.Explosive synchronization in complex networks[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[20]汪小帆.从个人研究之路看网络科学未来[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Wang Xiaofan.From individual research road network science in the future[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.

[21]方锦清.评述巴拉巴西两部佳作及对若干问题的沉思[R].北京:2014年第十届中国网络科学论坛,2014.Fang Jinqing.Barabaxi two excellent work and a review on several issues of meditation[R].Beijing:The 10th China Network Science BBS,2014.