知识产权授权许可若干问题浅析

文/张书青

知识产权授权许可若干问题浅析

文/张书青

知识产权授权许可不仅包括“许可使用”情形,还包括“管理/维权性”授权情形,均具有侧重消极权能等特征。被许可人所取得之许可使用权的性质为债权,管理性授权性质为信托受托人权,维权性授权属于代理权或经让与而取得的诉权。授权许可内容以约定为准,取得“授权”对于侵权免责并无实质意义。授权许可虽是意思自治的体现,但效力上受到法律调整。

知识产权;授权许可;许可使用权;权利性质

引子

授权许可1是知识产权生态圈中的关键环节。著作权人若欲发表其作品或以我国著作权法第十条第(五)至(十七)项规定的方式利用其作品几乎均依赖于授权他方具体实施;2因知识产权授权具有多重含义,既可指本文讨论的权利主体对其私权的授权,也可指有权机关对权利的授予(例如专利授权),为示区分,本文使用“授权许可”一词。“使用”一词在本文中指以受知识产权各项专有权利控制的行为方式对智力成果或商业标记进行利用。高校、科研院所若欲实现其科技成果的产业价值很大程度上有赖于授权许可方式;企业专利权人往往通过交叉许可实现强强联手,或直接许可他人使用以获取收益;商标权人设立子公司、发展特许经营、委托他人贴牌加工往往需要将商标权许可他人使用;在司法程序中,原告通过授权取得诉讼主体资格,被告以获得授权为由作不侵权抗辩亦是常见现象……凡此种种,可见授权许可在知识产权各个领域均扮演着不可或缺的重要角色。

一、知识产权授权许可概述

(一)概念廓清

关于知识产权授权许可已有的讨论多使用“许可使用权”一词,意指被许可人取得了使用知识产权客体的权利。但在对被许可人取得“许可”的目的是否均为“使用”,取得的“权”属对世权或对人权,取得“权”后是否即可对知识产权客体进行“使用”等基础性问题尚未厘清的前提下,即不分场合地使用“许可使用权”一词,难免引起误会。

使用知识产权授权许可的概念可以更准确概括现实情形,其内涵是:知识产权权利人,或未上升到权利但是受知识产权法保护的特定利益之利益主体3例如《反不正当竞争法》所保护的知名商品特有名称、包装、装潢,即属“尚未权利化的利益”。参见范长军:《德国反不正当竞争法研究》,法律出版社2010年版,第458页。(以下统称为权利人),与被许可人订立契约约定:权利人允许被许可人以特定方式对智力成果或商业标记(为行文方便,以下统称智力成果)进行利用,行使部分知识产权权能。权利人与被许可人各自依约享受相应权利并承担相应义务。

(二)类别

根据授权目的的不同,实践中的授权许可情形可被分为使用型授权、管理/维权型授权、综合型授权。

使用型授权是指被许可人以自用智力成果为目的,向权利人寻求授权,是为最常见情形。授权许可的独占、排他、普通许可三分法即主要是对这一类型授权进行的分类。此情形下被许可人取得的权利可被称为“许可使用权”。

管理/维权型授权是指权利人将对权利进行管理和维权的权利授予被许可人,由被许可人代为管理、维权,而被许可人自身并不对智力成果本身进行使用。典型情形是著作权集体管理,其他如专利流氓四处寻求专利权人的授权取得代为诉讼的主体资格,再通过诉讼或以诉讼相威胁向专利实施主体寻求许可费;及我国司法实践中出现的商业组织专门寻求权利人授权并进行“商业维权”现象。

综合型授权是指兼而有之的授权模式,被许可人既欲自用智力成果,同时可以代权利人行使消极权能,排除他人未经许可的使用行为。独占性许可通常属此类型,普通许可合同中也有约定被许可人可自行对他人特定侵权行为提起诉讼的情形,4例如,在艾格福(天津)有限公司与四川省富顺县生物化工厂商标侵权纠纷一案中,原告即是以普通被许可人身份取得诉讼主体资格,一审四川省高级人民法院和二审最高人民法院对此均予以认可。参见中华人民共和国最高人民法院(1999)知终字第11号民事判决书。但此类授权的主要目的仍然在于由被许可人对智力成果进行使用,维权的授权相对而言具有附属意味。

根据权利人与被许可人之间的主体关系,知识产权授权许可还可以被分为:纵向授权——即权利人向被许可人进行单向授权;横向授权——共有权利人授权其中一位权利人进行使用或维权;5例如,在杨季康与中贸圣佳国际拍卖有限公司、李国强侵害著作权及隐私权纠纷一案中,杨季康主张其女钱瑗作品著作权即是在取得了钱瑗另一位继承人(即其配偶杨伟成)授权的前提下完成的。参见北京市高级人民法院(2014)高民终字第1152号民事判决书。交叉授权——权利人与被许可人互相授权。此外,还可以根据智力成果类型、授权范围等其他标准进行分类,但无论何种类别,依授权之目的都可被归入前文所列分类之中。

(三)特征

1.侧重消极权能

知识产权并不给权利人带来排他性地使用其智力成果的权能。例如非法作品虽然可取得著作权但却不得传播;6王迁:《著作权法》,中国人民大学出版社2015年版,第74-76页。改进型专利权人虽然获得专利权但在未取得基础专利权人许可之前不得实施其专利;依法注册的企业名称可能会被禁止使用。相反,未取得知识产权时对特定智力成果的利用却并不必然被禁止,例如对未注册商标的使用和收益,专利授权前对专利申请权的转让。能否利用智力成果的关键并不在于是否取得知识产权,而在于有无违反强制规范,有无侵犯他人权利。但另一方面,权利人一旦取得知识产权,便有权禁止他人未经许可对智力成果的利用。因而,知识产权在很大程度上是法律授予权利人的“禁用权”,而非“自有权”,与同归于绝对权的物权相比,知识产权具有消极权能(禁用)扩张而积极权能(自用)萎缩的特点。

知识产权的这种特性决定了知识产权授权许可的类似特性——对于使用性授权而言,被许可人取得的授权并不是一劳永逸的通关凭证,其欲使用智力成果尚需扫清其他权利障碍和法律障碍,故其取得的授权只关乎消极权能,而与积极权能无涉,其实质是权利人对被许可人作出的不行使消极权能,即不予追究侵权责任的承诺。管理/维权型授权则是权利人直接将其消极权能交由被许可人行使,更不关乎积极权能。

2.不以“交付”为履行要件

如前所述,“使用”不是授权的内容,“许可”才是;同时由于除商业秘密之外的多数知识产权客体在权利产生之前,或在权利人与被许可人达成授权契约之前即已经向社会公开,被许可人已经可以合法获得智力成果的内容。因而,在授权契约生效后,权利人无需交付任何有形或无形客体即可实际履行契约。即使授权契约中约定由权利人提供详细技术说明、提供“无损母带”、提供“高清商标图样”等,这也不是授权合同的内容。

3.就同一客体可同时授权予多主体

由于知识产权具有客体非物质性和地域性特征,使得权利人针对同一客体同时对多主体进行授权成为可能。例如权利人可对同一专利发放多家普通许可,或将同一商标在不同地域范围内向不同主体授权进行自用或维权,或将著作权的不同权项同时授予不同的主体使用。

二、被许可人所取得权利的性质

(一)使用型授权(许可使用权)的性质

财产权可被分为物权、债权、知识产权。因债权客体为给付且具有相对性,自然不存在许可使用的情形;而知识产权与物权同属对世权,二者客体均具有“物”性,7何敏:《知识产权客体新论》,载《中国法学》2014年第6期,第136页。虽然传统物权法中通常不使用“许可使用”一词,但用益物权和物的租赁等物的他主利用形式实质上即是所有权人(或用益物权人,为行文方便,以下统称为所有权人)将权利客体交予他人使用,许可他人行使物权部分权能。8我国物权法规定的建设用地使用权等用益物权实质上即是国家或集体作为土地所有权人将其权利客体——土地交与他人使用。国际国内学者主流观点即认为知识产权许可使用权,特别是独占和排他性授权性质具有物权属性,类似于用益物权。例如,德国学者雷炳德认为著作权的许可使用权(不论是普通许可、排他许可或独占许可)是一种准物权;排他性和独占性许可使用权类似于在所有权上设定的地役权。9【德】雷炳德:《著作权法》,张恩民译,法律出版社2004年版,第369-371页。日本学界通说认为独占许可使用权具有类似物权的效力,未经登记不发生效力;普通许可使用权仅具有债权效力,登记后可对抗第三人。10林广海、邱永清:《专利权、专利许可使用权与专利许可合同——以物权法原理借鉴为视点》,载《法律适用》2008年第6期,第18页。我国有学者认为独占许可的被许可人所获得的权利有近乎物权的效力,11吴汉东、胡开忠:《无形财产权制度研究》,法律出版社2005年版,第80-81页。或认为许可使用权是一种用益性知识产权,类似于物权中的用益物权,12同注释10。或称之为“准用益物权”13刘波林:《作品使用许可合同刍议》,载《著作权》1995年第1期,转引自林广海、邱永清:《专利权、专利许可使用权与专利许可合同——以物权法原理借鉴为视点》,载《法律适用》2008年第6期。。

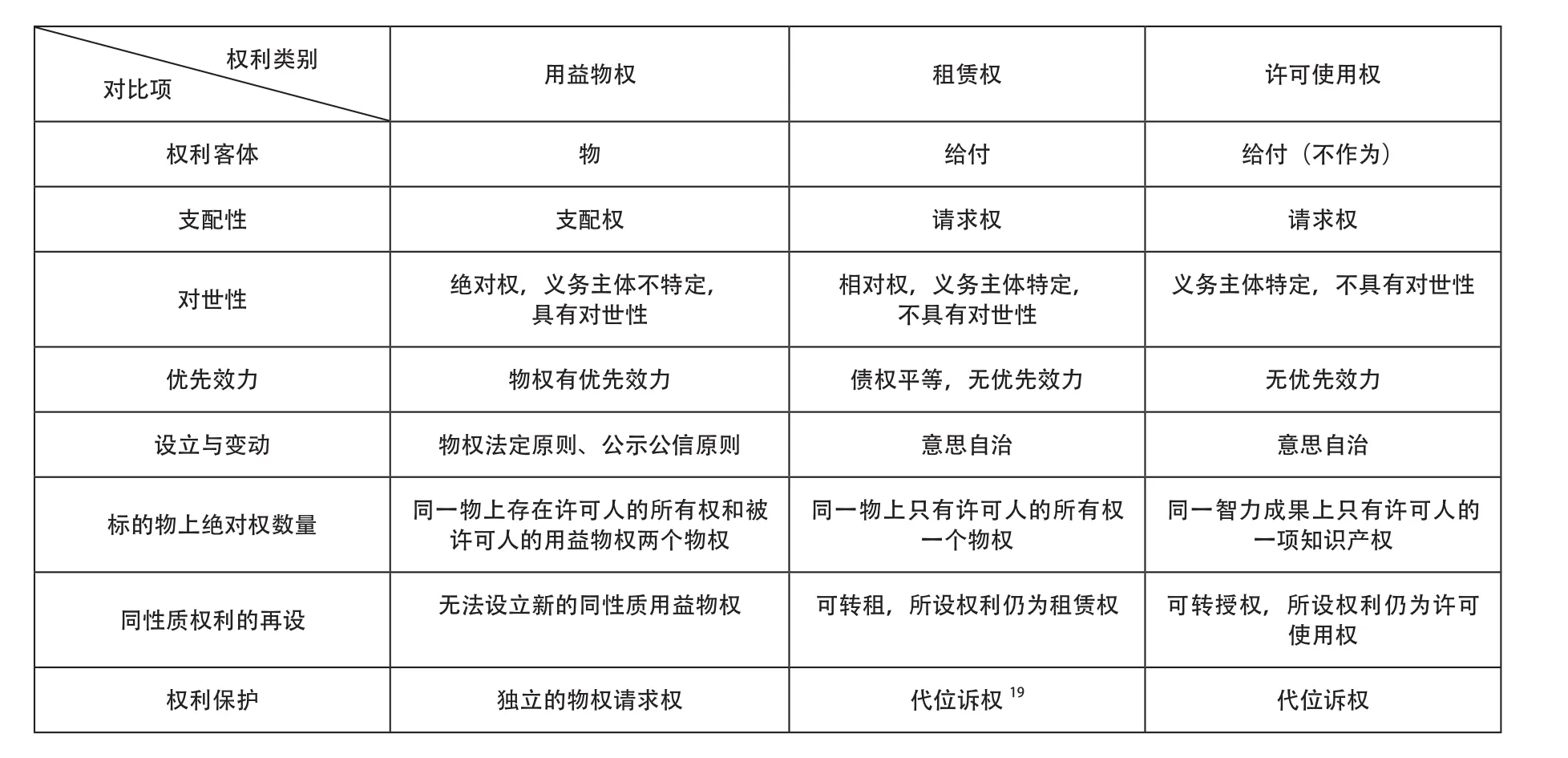

物权被许可人所取得的权利至少存在用益物权与租赁权两种形式,而前述主流观点均将知识产权被许可人所取得权利类比于用益物权,忽略了与租赁权的比较研究,其结论难免片面。将知识产权许可使用权与用益物权和租赁权进行比较研究后,不难发现其真正性质:

1.知识产权许可使用授权与用益物权之比较

(1)相似性

我国物权法规定的建设用地使用权、宅基地使用权、土地承包经营权等用益物权人代替所有权人取得了占有、使用所涉土地并取得收益的权利,14我国物权法第一百二十五条规定:“土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利……”;第一百三十五条规定:“建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利……”;第一百五十二条规定:“宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利……”。并可以自己名义对侵害其用益物权行为进行维权。这三类用益物权的“独占性”极强,与知识产权独占性许可使用授权相比,二者的确存在相似性:所有权人(知识产权人)不得自行对客体进行利用,实质上只保有其所有权人(知识产权人)“名分”;被许可人除不享有所有权人(知识产权人)“名分”之外,几乎享有了其他所有权能,实际上取得了近乎权利人的地位。

与“独占性用益物权”相比,地役权的排他性相对为低,地役权人和供役地的权利人可同时对供役地进行利用,同一供役地上可同时设立多个相同类型的地役权,就此而言,地役权与知识产权普通许可具有一定程度的相似性。

(2)区别性

知识产权许可使用权与用益物权在法律效果的“外观”上确实体现了的一定相似性,但二者“内在”却存在以下区别特征:第一,用益物权属支配权,一旦设立,用益物权人可直接对物进行管领或处置,完全无须他人的意思或行为的介入;15支配权是直接支配客体的权利。所谓“支配”是指依据权利人的意思对权利客体进行管领或处置;而“直接”意味着权利人实现权利完全无须他人的意思或行为的介入。参见【日】我妻荣:《日本物权法》,有泉享修订,李宜芬译,台北五南图书出版公司1999年版,第8页,转引自王利明等著:《民法学》,法律出版社2011年版。知识产权许可使用权设立后,被许可人利用权利客体尚需权利人履行其不作为的给付义务,该权利不属于支配权。第二,用益物权具有对世性,其义务主体不特定;知识产权许可使用权的义务主体是权利人,是特定的,属对人权。第三,用益物权的设立和变动需遵循公示公信原则,通常在登记后发生效力;而知识产权许可使用权的设立与变动依双方合意或单方意思表示即可生效,不以公示为要件。16例如,根据德国著作权法第41条、42条之规定,知识产权许可使用授权可因被许可人未充分利用、情势变更而被权利人直接撤销。第四,用益物权具有优先效力,而知识产权许可使用权无此一说。第五,许可使用权人在约定情形下可进行转授权,设立新的许可使用权;用益物权一旦设立,具有“终局性”,用益物权人无法再设立相同性质的用益物权。第六,在权利遭受侵害时,用益物权人维权的权利基础是用益物权——一项独立于许可人所有权之新的对世权;而知识产权被许可人维权的权利基础仍然是许可人所享有之知识产权,其所享有的诉权是立法为其债权之实现而给予之保障,本质上应属代位诉权。

2.知识产权许可使用授权与租赁权之比较

物的他主利用另一种形态便是租赁。依租赁契约,承租人享有租赁权,从所有权人手中取得了部分绝对权权能,可“独占性”地对物进行占有、使用并获取收益。17例如我国《合同法》第二百一十二条规定:“租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。”我国台湾地区“民法”(2010年修正)第四百二十一条第一款规定:“租赁者,谓当事人约定,一方物租与他方使用收益,他方支付租金之契约。”虽然有学者主张租赁权(特别是不动产租赁权)应当属于物权,或提出“债权物权化”的主张,18参见李玉基:《不动产租赁权性质初探》,载《西北师大学报(社会科学版)》,2004年第5期,第77页;章杰超:《对所谓“债权物权化”的质疑》,载《政法论坛》2006年第1期,第89页。但承租人不可能直接对租赁标的物进行完全的管领与支配,而是需要所有权人意思或行为的介入——履行其容忍等给付义务,故租赁权不属于支配权;且租赁权的义务主体特定,属相对权。租赁权在性质上应归入债权,即便是对“债权物权化”的讨论也是建立在将租赁权认定为债权的前提之上的。

表1:许可使用权与用益物权及租赁权之比较

知识产权许可使用授权是意思自治的产物,依权利人与被许可人之间的契约而产生、变更、消灭,债权属性是其与生俱来的必然属性。被许可人所取得的授权首先是一种对权利人的债权——权利人需为给付:授权后权利人不得主张其消极权能,对被许可人在授权范围内的使用行为负有容忍、不得主张侵权的不作为义务。

将许可使用权与租赁权进行比较之后可以发现:二者之间不仅存在诸多共性,且不存在许可使用授权与用益物权之间所存在的各项区别,不论在“外观”上还是“内在”里均更具相似性(见表1)。

3.知识产权许可使用权属于债权

用益物权制度与租赁制度同属物的他主利用制度,在本质上相同:均是所有权人通过契约将权利客体交于他方利用,20虽然土地所有权人为国家或集体等公权主体,但在用益物权设立时公权主体与受让、承包土地者之间所签订的合同或其他文件当属广义的契约范畴之内。授权他方行使所有权部分权能;但前者属于物权,后者属于债权,其性质差异源于立法将前者法定化为一项物权,而对后者未作类似处理。立法如此操作的原因在于:随着社会生产的发展,产生了“急需公然稳定且合法地占有使用”他人所有的特定财产(通常为土地)的情事,21陈小君:《论传统民法中的用益物权及其现实意义》,载《法商研究》1995年第4期,第28页。而租赁权作为一项债权,仅具有相对性,稳定性较弱,不能满足这一需求,因而现实需要立法在所有权和租赁权之外另设一项新的物权——用益物权应运而生。但对于无此必要性的普通不动产或动产的他主利用,适用债法原理即可满足现实需求,故立法未对其进行物权化处理。

知识产权领域尚不存在“急需公然稳定且合法地占有使用”他人智力成果的情事,立法也确未对知识产权许可使用权进行“物权化”的处理,因而被许可人所取得的权利在本质上并未“脱胎换骨”而仍属于债权。从表1中可见许可使用权在客体、支配性、对世性、优先性等各方面之特征亦均与租赁权一般符合债权的特性。至于被许可人享有的部分绝对权权能,22同注释9,第368页。“相对于著作权本身来说,这种使用权虽是一种新的权利,但却是从著作权本身推导出来的,并且拥有与著作权的某个部分同样的内容,也就是说,是与著作权中某些具体的财产权能一致的。”如租赁权人取得占有、使用租赁标的物的权能一般,是从权利人处继受取得,这是债权的结果,不能以此改变权利本身的债权属性。正因如此,在我国台湾地区,以著作权等权利为标的的租赁准用法律关于物的租赁之规定。23同注释19。我国台湾地区“民法”(2010年修正)第463-1条规定:“本节规定,于权利之租赁准用之。”

举例而言,在诉讼中经常有当事人主张其“通过许可获得涉案作品的信息网络传播权”,其错误之处就在于认为许可使用授权是一项“物权”性权利,实际上被许可人在不违反法律法规且不侵犯他人权利的前提下,虽然可以对涉案作品进行信息网络传播行为,这是一项本属著作权人的权能;但涉案作品的信息网络传播权主体仍为作品著作权人,被许可人并未因此而取得一项新的信息网络传播权,其所享有的权利仍为债权。

(二)管理/维权型授权的性质

1.管理型授权的属性——信托

对于管理型授权的属性,学界与实务界基本形成一致认识:是一种信托。例如,最高人民法院在1993年即公开表态:“音乐著作权协会与音乐著作权人(会员)根据法律规定可就音乐作品的某些权利的管理通过合同方式建立平等主体之间的带有信托性质的民事法律关系”。24参见最高人民法院民事审判庭《关于中国音乐著作权协会与音乐著作权人之间几个法律问题的复函》[1993年9月14日,法民(1993)第35号](该解释已于2013年被最高人民法院废止)。中国音像著作权集体管理协会(以下简称音集协)提供的入会格式合同中便约定:“乙方(指著作权人)同意将其依法拥有的音像节目的放映权……信托甲方(音集协)管理,以便上述权利在其存续期间及在本合同有效期内完全由甲方行使。”中国音乐著作权协会入会合同中也有类似条款。

当然,知识产权信托与传统信托存在一定区别,例如:前者主要是“自益信托”,而后者则主要是“他益信托”;后者会发生财产所有权的转移,而前者不存在此情形。但二者“受人之托,代人理财”的基本属性是一致的。被许可人作为信托的受托人取得其相应权利,其性质有别于传统债权或物权。25参见罗大钧:《信托法律关系探析》,载《政法论坛(中国政法大学学报)》,2001年第2期,第75页;刘韶华:《信托视角下的著作权集体管理制度》,载《法律适用》,2006年第5期,第35页。

2.维权型授权的属性——代理权与诉权让与

纯维权型授权包括两种形式:以权利人名义进行维权、以被许可人名义进行维权。前一种形式即为传统民法中的代理,被许可人取得代理权;后一种形式是权利人和被许可人人对诉权的约定,属诉权让与,26尤唯玉:《专利普通实施许可中的诉权约定探析》,载《云南大学学报(法学版)》2006年第1期,第109页。被许可人取得的权利属于诉权。

三、知识产权授权许可的法律效果

(一)授权许可内容以约定为准

许可授权通过契约完成,被许可人取得的权利(权能)范围,行使权利的地域范围、时间范围,及可否进行转授权等必然以契约约定内容为准,被许可人不得在契约约定范围之外实施受权利人专有权利控制之行为。实践中经常发生没有授权或超越授权范围利用智力成果的情形。27例如,在上海世纪华创文化形象管理有限公司与厦门市闽之未食品有限公司等著作权侵权及不正当竞争纠纷一案中,原告主张其通过多层转授权获得就侵害涉案作品著作权行为进行起诉的权利,但原告所提交授权书中约定的内容为源权利人将涉案作品“全部海外业务”对外委托。法院认为该授权内容不属于著作权授权,原告不能依此取得就侵权行为起诉的权利。参见,浙江省杭州市中级人民法院(2015)浙杭知终字第145号民事裁定书。

(二)授权许可既非侵权免责的充分条件,亦非必要条件

在知识产权侵权诉讼中,常常有被告以取得授权作为抗辩理由,常见有主张取得涉案智力成果权利人(包括源权利人及经过源权利人授权的人)授权和取得其他智力成果权利主体授权两种情形。前者如:被控侵权产品、商品销售者或作品发行者提交由权利人或经权利人授权者出具的“授权书”作为证据,并认为其“取得了授权”因而可高枕无忧。实际上,该所谓“授权书”除具有商业宣传作用之外,对于侵权免责几无任何法律意义。此情形下被控侵权者免责抗辩的成功事实上有赖于权利用尽原则。易言之,若能够证明其销售的商品、产品或发行的作品是权利人制造、发行或许可他人制造、发行的,其无需提供所谓的“授权书”即可因权利用尽原则而免于承担侵权责任。相反,如果所涉商品、产品、作品是未经许可制造、发行的,即便被告能够提供所谓的“授权书”亦不免要承担侵权责任。后者如,被控侵犯发明或实用新型专利权者抗辩称其获得了其他外观设计专利权人的授权,被控使用知名商品特有包装、装潢者抗辩称其获得了其他商标权人的授权等。实际上,如前文所述,由于知识产权的消极权能属性,此种主张对于侵权免责没有实质意义,法院亦无审查必要。

四、知识产权授权许可的限制

知识产权属于私权,授权许可亦属意思自治范畴,但法律对其亦施加了一些限制,体现了知识产权法的公共政策属性。

(一)使用型授权

欲使用智力成果需取得权利人许可并就许可使用费达成合意,这是意思自治原则的应然要求。但在涉公共利益或为公平所需等特定情形下,立法排除或限制了当事人的自由意思:著作权领域存在合理使用和法定许可制度、专利领域存在强制许可制度和FRAND规则、商标权人对他人在先善意注册的与其商标相同的企业字号负有容忍义务等,均属非依权利人自主意思而由立法或公权力机关发放许可使用授权或确定了许可使用费标准。此外,许可使用授权亦不得造成其他公共利益的损害,例如不得约定限制竞争的条款等。28曲三强:《知识产权许可合同中契约自由原则的适用和限制》,载《云南社会科学》2006年第2期,第51页。

(二)管理/维权型授权

与使用型授权不同,管理/维权型授权的发生只能依当事人意思,立法或公权力机关并不参与;但权利人与被许可人之间形成的合意之效力,却受到调整。例如,对于实践中出现的权利人单纯许可以被许可人自己名义进行维权的情形(纯维权性授权),双方当事人已就此达成合意,但在进入诉讼程序后法院对其合意的效力却可能不予认可。广东省高级人民法院在《关于审理涉卡拉OK场所侵害音像著作权案件的参考意见》中明确:“非依据《著作权集体管理条例》成立的经营性公司,不是著作权集体管理组织,其通过与音乐词曲作者或MTV制片公司等音乐权利人签订合同获得授权,以音乐权利人的名义提起诉讼,人民法院应当受理。但是,如果经营性公司以自己的名义提起诉讼的,人民法院依法不予受理,已经受理的应当依法驳回起诉。”究其原因,一是为了维护著作权集体管理秩序等秩序价值;二是因为诉权具有公法意义,在未让与实体权利的情形下一般不得仅依当事人约定而转让。29刘晴辉:《诉权约定的效力与公民诉讼权的保护》,载《社会科学研究》2002年第5期,第94页。

小结

关于知识产权授权许可,实务界对其法律功能和效果的理解存在夸大的倾向,而理论界的现有研究在广度和深度上却反映出限缩的特征。实际上,知识产权授权许可并不具有保证被许可人获得积极权能的绝对功能,在法律效果上也受到调整,在被控侵权时亦不是一项有实质意义的抗辩。关于被许可人所取得权利,现有主流观点不加区分地定性为类物权权利失于简单和片面,其性质视情分别属于债权、代理权和信托受托人权。

Discuss on Several Issues of IPR Licensing

IPR licensing contians not only “licensing for use”, but also “liciensing for management or right defending”, both of which are characterized by the bias towards the rights’ negative capablility.The right gained by the licensee in the case of “licensing for use” is a kind of creditor's right, while in the case of “licensing for management” a liquidation’s right, and in the case of “licensing for right defending” an agency authority or a right to sue.The contends of licensing is settled in the licensing contract, and licensing makes no sense on an infringement defense.IPR licensing is a form of party autonomy, yet its legal eff ectiveness is adjusted by law.

IPR;Licensing;Right of the licensee;nature of the right

book=17,ebook=20

张书青,浙江省杭州市中级人民法院知识产权庭,助理审判员。