跨省流动就业人口主观幸福感影响因素实证研究

——以重庆户籍人口为例

桂河清

(1.聊城大学 商学院,山东 聊城 252000;2.西南财经大学 消费经济研究所,四川成都 611130)

跨省流动就业人口主观幸福感影响因素实证研究

——以重庆户籍人口为例

桂河清1,2

(1.聊城大学 商学院,山东 聊城 252000;2.西南财经大学 消费经济研究所,四川成都 611130)

采用重庆市人口计生委于2012年进行的流动人口动态监测调查获得的大样本微观数据,运用排序模型研究了重庆户籍跨省流动就业人口主观幸福感的影响因素。实证研究表明,他们的主观幸福感大部分为“一般”和“幸福”;性别、年龄、婚姻状况、收入、房租、子女是否在身边、流入地(是东部、中部还是西部)、对流入城市的偏好、他们认为流入地城市居民对外来人口的态度、在流入城市工作年限以及是否计划长期在流入城市工作均对其主观幸福感具有显著影响;但受教育程度、户口类型以及他们是否能够享受城镇居民医疗保险的影响却并不明显。

跨省流动;主观幸福感;排序模型

一、引言

随着经济的快速发展,我国流动人口的数量逐年增加。2005年的1%人口抽样调查表明,我国当年的流动人口规模为1.5亿人,约占全国总人口的11.47%。[1]然而,根据新近发布的《中国流动人口发展报告2013》显示,2012年我国的流动人口总数增加到了2.36亿人,约占当年全国总人口的17.43%(国家人口计生委,2013)。自2005年以来的7年间,我国流动人口总量年均增加1200余万人,流动人口占全国总人口的比例也提高了6个百分点。当前,规模庞大的流动人口是我国人口结构的重要组成,因此,努力提升他们的主观幸福感是构建幸福中国、和谐中国的重要内容。此外,在我国众多经济发达的城市如北京、上海、苏州、广州、深圳、东莞等,流动人口数量占到了城市人口总量的40%甚至更高的比例,他们已经成为这些城市重要的人力资本,为城市的经济和社会发展做出了巨大的贡献。在我国传统人口红利逐渐丧失、劳动力有效供给即将减少和刘易斯拐点已经到来的大背景下,提高流动人口的主观幸福感不仅是建设幸福城市的重要组成部分,也是吸引并留住流动人口以增强城市可持续竞争力的重要举措。[2]重庆市是我国主要的劳动人口输出地区之一,本文以重庆户籍跨省流动就业人口为研究对象,分析他们主观幸福感的影响因素。因此,本文的研究成果对提高我国跨省流动人口群体的主观幸福感以及为各地区吸引并留住流动人口制定相关政策具有重要参考价值。

二、文献综述

幸福感通常被看作是对人们生活境况所处状态的描述(McGillivray,2007),它的测度一般可以分为客观幸福感和主观幸福感两类(Erey 和Stutzer,2002)。客观幸福感通常借助于可以观察到的事实——诸如经济、社会和环境等统计量间接地对人们的幸福进行评价,而主观幸福感则是通过人们自身的感受及其真实经历直接地对他们的幸福进行评价(McGillivray和Clarke,2006;Van Hoorn,2007),前者是一个多维度的基数评价指标,后者则是一个通过序数来表达的综合性定量评价标准。由于客观幸福感倾向于简化影响人们幸福的现实因素,各个统计量的权重难以确定且可能存在共线性的问题等原因,它作为人们幸福程度测度标准的可靠性受到了众多学者的质疑(Pedro Conceicao和Ronina Bandura,2013)。因此,通过主观幸福感来衡量人们的幸福程度得到了越来越多研究人员的重视。

关于主观幸福感的影响因素,自2000年以来国外学者进行了大量的研究,在规模和深度上都呈现指数增长的态势。[3]综合已有文献,国外经济学家对主观幸福感的研究通常都可以归结为对幸福函数自变量的选取及其作用机理的考察。他们在总结心理学家和社会学家已有研究成果的基础上提出了幸福函数的表达式应该为H=f(P,E,I,…),其中H表示主观幸福感,P指的是包含性别、年龄、受教育程度、婚姻、健康等在内的个体人口社会学因素,E指的是包含收入、消费、就业状态、政府支出等在内的经济因素,I指的是包含经济自由、政治民主等在内的社会制度变量。

在人口社会学因素影响主观幸福感的研究方面,Erey和Stutzer(2002)认为,与单身、离异、分居和丧偶相比,由于婚姻能够带来额外的自尊、支持与陪伴,因此已婚人士拥有比他们更高的主观幸福感。Blanchflower和Oswald(2000)对从上世纪70年代早期到90年代晚期随机抽取的10万名美国人和英国人的主观幸福感的数据进行分析后发现,与丧偶和分居相比,持续的婚姻相当于每年10万美元所带来的幸福。年龄也是影响主观幸福感的一个重要因素。大量研究表明,在控制其他因素影响的条件下,主观幸福感在整个生命周期内呈 U形分布:年轻时的主观幸福感较高,30至40几岁时的主观幸福感达到最低,此后逐步回升。[4—5]老年人由于生活压力较小、期望较低且容易得到满足等原因而拥有较高的主观幸福感。[6]此外,性别和受教育程度对主观幸福感也具有重要影响。由于男性通常承担更大的责任以及具有更高的心理预期,因此众多研究显示他们的主观幸福感低于女性。[7]接受过良好教育的人一般具有较高的收入和社会地位,主观幸福感通常较高。[8]

在社会制度变量影响主观幸福感的研究方面,Erey和Stutzer(2000)针对6 000名瑞士民众的研究表明,在控制其他因素不变的条件下,居住地直接选举及政府分权的制度越深入,他们的主观幸福感越高。Veenhoven(2003)研究了政治民主及经济自由对居民主观幸福感的影响。他得到的结论是,富裕国家居民的主观幸福感显著与政治民化程度正相关,但这个结论却不适用于贫穷落后国家;然而,贫穷国家居民的主观幸福感显著与自由贸易机会正相关,同样,这个结论却不适用于富裕国家。

经济因素影响主观幸福感的研究是经济学家们最早关注也是研究最为深入的领域。幸福经济学的大量实证研究均证实在特定时期高收入者的主观幸福感高于低收入者,富裕国家的居民要比贫穷国家的居民幸福。[9]研究人员基于绝对收入的幸福感假说对此进行了有力的解释。然而,动态来看,一段时间内的收入增长却不能促使国民主观幸福感同步增加,它们基本维持在一个相对稳定的水平上,这种现象被称为East-erlin悖论。[10]相对收入的幸福感假说及适应性水平理论能够较好地解释此现象。尽管收入在很长一段时间内被作为影响主观幸福感的唯一经济因素被大量研究,但人们普遍认为,影响主观幸福感的经济因素是多维度的,并且对除了收入之外的其他经济因素进行了研究。Wolfers(2003)的研究表明,通货膨胀对欧洲居民的主观幸福感具有明显的负面影响。[11]Graham和Pettinato(2001)对拉美国家、Alesina et al.(2004)对美国的经验研究也得出类似的结论。[12—13]此外,很多研究还表明,政府支出与居民的主观幸福感具有强相关关系。例如,Ram(2009)采用145个国家的数据进行的实证研究发现,在控制了相关变量的影响后,政府支出增加显著地促进了居民主观幸福感的上升。[14]Lana et al.(2009)对13个转型国家的研究也得出同样的结论。

国内研究方面,田国强、杨立岩(2006)通过构建规范的经济学理论模型,在个人理性选择和社会福利最大化的假定下研究了收入因素和非收入因素(人权状况和朋友聚会)对人们主观幸福感的影响。研究结果显示,主观幸福感并非随着人们收入的增加而同步增强,它们之间呈现出一种倒U形的关系。[15]张晓林、靳共元、康慧(2014)以山西省11个地级市为研究样本,分析了收入、人文环境、消费水平、自然环境、经济结构调整以及政府信用六个因素与农村居民主观幸福感之间的关系。研究结论表明,它们对该省农村居民的主观幸福感均具有显著影响。[16]邢占军(2011)采用6个省会城市以及山东省城市居民的调查数据,研究了城市居民收入与主观幸福感之间的关系。研究发现,两者之间存在显著相关关系。[17]陈刚、李树(2012)的研究表明,以效率、财产权利保护和公共物品供给为评价指标的政府质量对居民幸福感具有显著影响,并且其影响程度远远大于经济增长。[18]王鹏(2011)研究了我国居民的收入差距对其主观幸福感的影响。研究表明,当基尼系数小于0.4时,收入差距扩大促进了居民主观幸福感的提高;然而,当基尼系数大于0.4时,居民的主观幸福感随着收入差距的扩大而下降。[19]罗楚亮(2009)研究了绝对收入、相对收入与我国城乡居民主观幸福感之间的关系。研究发现,不管是相对意义还是绝对意义,收入对我国居民的主观幸福感均具有重要影响。[20]梳理国内研究主观幸福感影响因素的相关文献可以发现,我国学者的研究对象对庞大且日益扩大的跨省流动就业人口几乎没有涉及,并且已有研究主要关注经济因素对居民主观幸福感的影响。因此,本文以跨省流动就业人口为研究对象,采用人口与计生委随机抽样调查的微观层面数据,综合考虑经济因素和非经济因素对他们主观幸福感的影响。

三、研究设计

(一)数据来源

本文实证研究的数据来源于重庆市人口计生委于2012年进行的流动人口动态监测调查。为了全面了解我国流动人口的生存和发展状况,向政府有关行政管理机构提供决策参考,以及帮助流动人口解决他们面临的实际问题,重庆市人口计生委于2012年5月在国家人口计生委的统一部署下,对户籍为重庆市年龄在16至60岁之间的跨省流动就业人口进行了随机问卷调查。该调查涉及重庆户籍流动就业人口的流入地包括全国除了台湾省以及香港和澳门两个特区之外的所有省(自治区、直辖市)。调查内容包括流动就业人口的基本情况,就业、居住和医保,婚育情况与计划生育服务,生活与感受四个方面。关于他们的主观幸福感,问卷设计了问题——“与老家(流出地)相比,您现在是否感到幸福?”并且有“很不幸福、不幸福、一般、幸福和很幸福”五个选项供被调查者选择,分别对应于1、2、3、4、5五个数字。由于重庆市是我国主要的劳务输出地区之一,且该调查包含了跨省流动就业人口详细的信息,样本量大、涉及范围广,因此,它对从微观层面研究我国跨省流动就业人口的主观幸福感具有重要研究价值。

(二)变量选取

跨省流动就业人口是否感到幸福取决于他们对流动前后生活境况的对比。根据已有研究成果并结合我国的实际情况及特定的研究对象,本文在选取影响跨省流动就业人口的主观幸福感的因素时不仅考虑人口社会学因素和经济因素,同时还考虑家庭因素、情感因素以及其他因素,但不考虑社会制度因素所涵盖的变量。其中,人口社会学因素包括性别(gender)、年龄(age)、受教育程度(edu)、婚姻状况(marr)、户口类型(hukou)五个变量,经济因素包括跨省流动就业人口的月收入(inc)、每月支出、流入地政府对跨省流动就业人口的支出三个变量,家庭因素包括子女是否在身边(kidliv),情感因素包括跨省流动就业人口对流入地的偏好(liking)以及他们认为流入地居民对外来人口的态度(attit),其他因素包括跨省流动就业人口的流入地、在流入地工作年限(year)、以及是否计划长期在流入地工作(lwork)。由于房租是研究对象的一项主要支出且无法获得他们每月支出总和的可靠数据,故本文以房租(rent)作为每月支出的替代变量,而流入地政府对跨省流动就业人口的支出则以跨省流动就业人口是否能够在当地享受城镇居民医疗保险(med)作为其替代变量。由于变量的选取包括了影响跨省流动就业人口主观幸福感的众多因素,因此本文采取了一个综合分析的研究框架。

(三)模型构建及变量说明

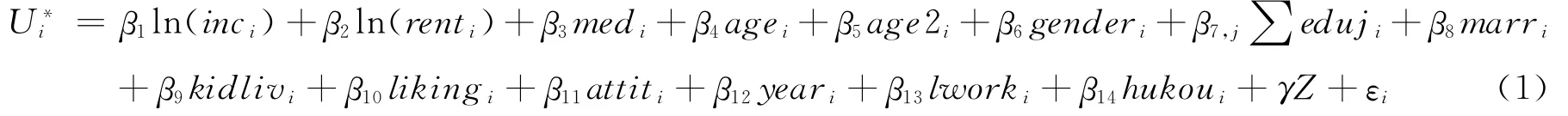

假定每个跨省流动就业人口的偏好强度是连续的,并且存在两个连续的效用潜变量U*1i和U*2i,分别用于他们对跨省流动前后生活境况的自我评价。其中角标i表示跨省流动就业人口个体变量。令U*i=U*2i—U*1i,则根据上述分析可构建如下模型

其中,向量Z表示跨省流动就业人口的流入地虚拟变量。以被调查人员为没上过学作为参照,虚拟变量eduj(j=2,3,4,5,6,7,8)分别表示他们的受教育程度为小学、初中、高中、中专、大学专科、大学本科和研究生。跨省流动就业人口回答问题“我感觉本地人总是看不起外地人”时,如果选择“完全不同意”及“不同意”,虚拟变量attit的取值为1,其他选择attit的取值为0。当他们回答问题“我喜欢我现在居住的城市”时,如果选择“基本同意”及“完全同意”,虚拟变量liking的取值为1,其他选择liking的取值为0。age2表示年龄的平方项。当他们为农业户口时,虚拟变量hukou的取值为0,其余为1;当他们的子女与他们生活在一起时,虚拟变量kidliv的取值为1,其余为0;虚拟变量lwork取值为1表示跨省流动就业人口打算在流入地长时间居住(5年及以上),其余情况取值为0;虚拟变量med取值为1表示他们享有城镇职工医疗保险,其余情况取值为0;虚拟变量gender取值为0表示男性,取值为1表示女性;当他们的婚姻状况为初婚及未婚时,虚拟变量marr的取值为0,其余为1。

四、实证分析

(一)描述性统计分析

本文在数据处理过程中删除了一些数据缺失严重的样本,最后得到有效样本3 373个。他们的年龄构成为:30周岁以下(包括30周岁)的共1115名,占33.06%;大于30小于40周岁(包括40周岁)的共1 097名,占32.52%;大于40小于50周岁(包括50周岁)的共1037名,占30.74%;50周岁以上的共124名,占3.68%。在所有有效样本中,表示自己“很不幸福”、“不幸福”、“一般”、“幸福”和“很幸福”的人数分别为9人、62人、1392人、1538人及372人,各占样本总数的0.27%、1.84%、41.27%、45.60%和11.03%。从抽样调查的结果来看,户籍为重庆市的跨省流动就业人口的主观幸福感大部分为“一般”和“幸福”,他们共占样本总数的86.87%;表示自己“很不幸福”和“不幸福”的样本仅占样本总数的2.11%。有效样本主观幸福感的分布特征如表1所示,各主要变量的描述性统计结果如表2所示。

表1 主观幸福感的分布特征

从表1的统计结果来看,户籍为重庆市的跨省流动就业人口以农村居民为主,男性略多于女性,96.23%的跨省流动就业人口都不曾有过失败的婚姻或丧偶,他们主要流向了东部和西部地区。从城乡来看,主观幸福感为“一般”、“幸福”和“很幸福”的农村跨省流动就业人口的比例分别为41.37%、56.10%和10.50%,城镇跨省流动就业人口的比例分别为40.53%、42.96%及14.80%。表示自己“幸福”的男性及女性跨省流动就业人口分别为43.75%和47.93%;“很幸福”的比例则分别为10.91%和11.18%。表示自己的幸福程度为“一般”的初婚、未婚跨省流动就业人口的比例为40.88%,再婚、离异及丧偶跨省流动就业人口的这一比例则为51.18%;表示自己“幸福”的初婚、未婚跨省流动就业人口的比例为46.06%,再婚、离异及丧偶跨省流动就业人口的这一比例则为33.86%。流入地为东部、中部和西部地区跨省流动就业人口的主观幸福感为“幸福”的比例分别为42.72%、45.97%及49.15%,为“一般”的比例则分别为45.05%、32.23%及37.80%。

表2 主要变量的描述性统计

续表2

由表2的统计结果可以看出,重庆户籍跨省流动就业人口的平均年龄为35.5岁,从年龄结构来看他们以青壮年为主;在流入地的平均工作和生活时间约为5年半。月平均工资为3 053.95元,中位数为2500元,标准差为2435.42元,说明收入差距比较大;住房租金平均为376.7元/月;受教育程度主要集中于小学和初中,分别占21.6%和55.5%;44.9%的跨省流动就业人口的子女与他们生活在一起,51.5%的跨省流动就业人口打算在流入地长时间居住,他们中仅有14.65%的人享有城镇职工医疗保险。74.9%的跨省流动就业人口感觉流入地当地人并没有歧视他们,96.5%的跨省流动就业人口喜欢他们现在居住的城市。

(二)回归分析

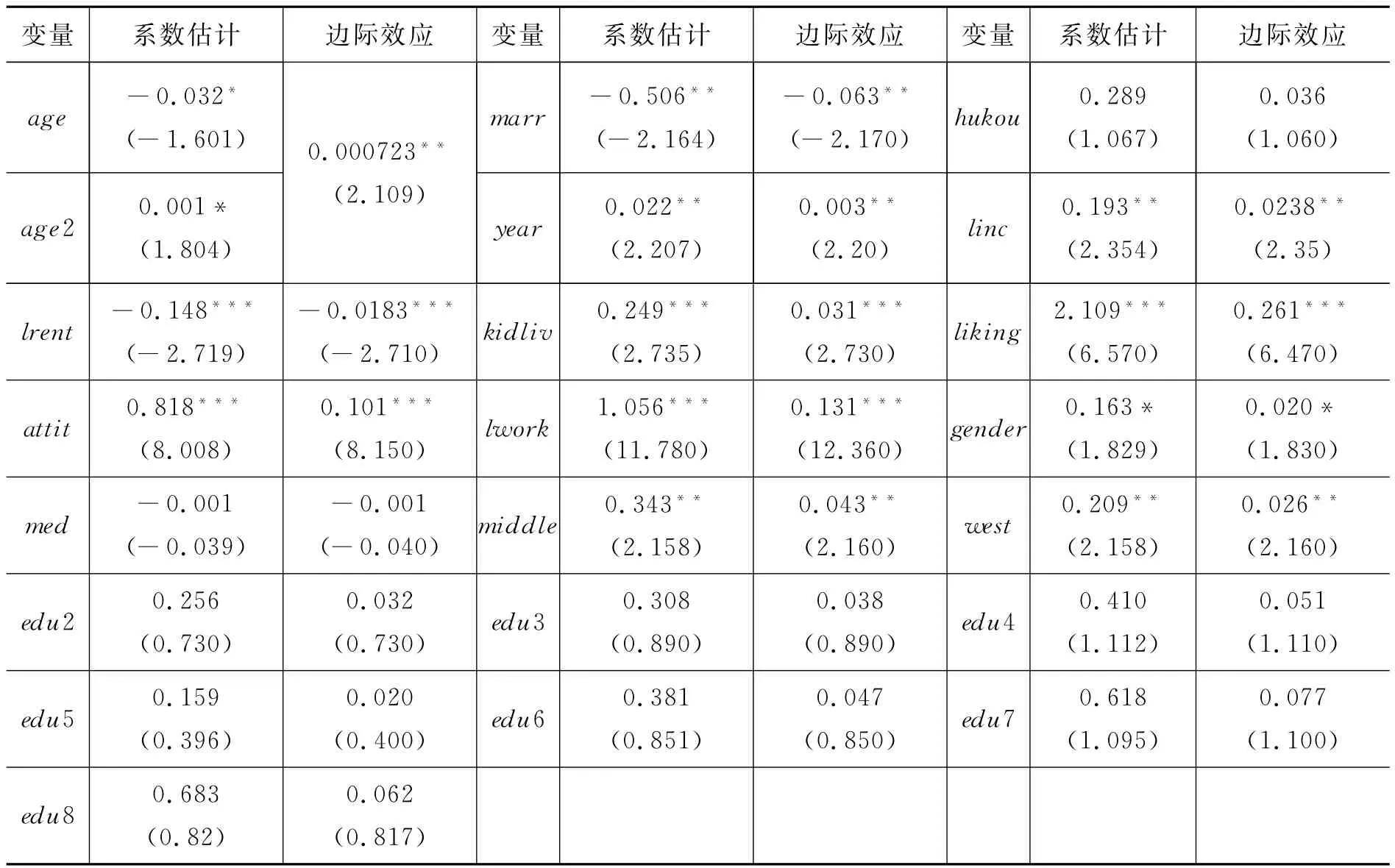

为了检验模型(1)中各解释变量对跨省流动就业人口主观幸福感的影响是否显著,本文采用ordered logit模型进行计量分析。此外,由于在非线性模型中,解释变量的边际效应通常比其系数估计值更具有经济含义,因此,本文以跨省流动就业人口的主观幸福感是“幸福”为例,分析了各主要解释变量的边际效应①由于主观幸福感为“幸福”的样本量最大,因此,本文以他们为例进行边际效应分析。以其他类型为例的分析内容和方法完全相同。。计量分析系数估计值及其边际效应如表3所示。

为了考察模型对样本的拟合程度,本文将模型拟合概率与样本频率进行比较,以便对模型设定进行检验,结果如表4所示。从表4可以看出,主观幸福感为“一般”、“幸福”和“很幸福”的跨省流动就业人口集中了97.90%的样本观测值,它们各自的样本频率与模型拟合概率的差值均在0.5%以内,差异程度很小。因此,本文设定的模型对样本的拟合程度较为理想,可以利用模型回归结果进行统计推断。

五、计量结果的分析

表3的模型回归结果表明,人口社会学因素中,性别、年龄和婚姻状况均对跨省流动就业人口的主观幸福感具有显著影响,而受教育程度及户口类型的影响却并不显著。在其他因素不变的条件下,平均来讲,女性的主观幸福感为“幸福”的概率比男性提升2.02%,表明她们的主观幸福感在整体上高于男性。国内已有研究中,罗楚亮(2009)以及徐映梅、夏伦(2014)对我国居民主观幸福感影响因素的研究也得出女性主观幸福感高于男性的结论。跨省流动就业人口的年龄每增加1岁,其主观幸福感为“幸福”的概率将会提升0.072%,表明随着年龄的增长,他们的幸福感有上升的趋势。与国外对所有人群的研究相比(Helliwell,2003;Blanchflower,2008),我国跨省流动就业人口的主观幸福感并没有呈现倒U形分布。本文认为,这一结果与他们的年龄构成有关:他们主要由成年人组成,并不包括因没有工作和生活压力而主观幸福感较高的未成年人及在校学生。与未婚及初婚跨省流动就业人口相比,曾经有过失败婚姻或丧偶经历的跨省流动就业人口的主观幸福感为“幸福”的概率降低6.27%。婚姻状况对他们主观幸福感的影响与现有研究基本一致(Erey和Stutzer,2002;Blanchflower和Oswald,2000;罗楚亮,2009等)。由于跨省流动就业人口的受教育程度普遍偏低,其中,学历为高中及高中以下的样本占被调查总体的90.6%,且主要分布于初中及小学(分别占55.50%及21.55%)。学历层次并没有显著差异且无法提升他们的人力资本价值,因此,受教育程度对跨省流动就业人口的主观幸福感没有显著影响。此外,跨省流动就业人口是否感到幸福与他们的户籍性质无关,与农村户籍流动人口相比,城镇户籍流动人口的主观幸福感为“幸福”的概率并没有显著上升或下降;这可能是因为,后者跨省流动时在流入地的就业和享受社会福利等方面与前者并没有显著差异有关。

表3 解释变量系数估计值及其边际效应

表4 模型拟合概率与样本频率的比较(%)

经济因素中,收入增加能够提高跨省流动就业人口的主观幸福感,住房支出增加将会降低他们的主观幸福感:收入每增加1%,主观幸福感为“幸福”的概率提升0.024%,房租每增加1%,主观幸福感为“幸福”的概率降低0.018%。收入提升对主观幸福感仅有微弱促进作用与近些年来他们的收入水平增长较快以及相对收入较低密切相关。以跨省流动就业的农民工为例,2010至2012年间,他们的月平均工资分别增长了19.27%、21.24%和11.76%(国家统计局,2013)。快速增长的工资水平使得他们对收入提升产生了越来越高的预期。然而,已有研究表明,不断提升的预期对主观幸福感具有明显的负面影响(Easterlin,2012)。此外,尽管跨省流动就业人口的收入水平近些年增长较快,但我国的贫富差距悬殊、收入分配不均的状况并没有得到根本性的改善,他们的收入水平仍然偏低。根据相对收入的幸福感假说,当他们感受到自己的相对收入水平并没有改善时,即使绝对收入增加,主观幸福感提升的幅度也非常有限。鉴于跨省流动就业人口以青壮年为主,身体健康程度较好,对医疗服务的需求并不强烈,他们是否能够享有城镇职工医疗保险对主观幸福感没有产生显著影响。然而,统计结果显示仅有14.65%的跨省流动就业人口享有城镇职工医疗保险,样本量太少也可能是导致它的结果不显著的另一个原因。

家庭因素中,由于我国居民,尤其是受到欧美外来文化冲击较小的农村居民具有较强的家庭观念,他们通常将家庭生活及子女教育置于极其重要的位置。因此,如果子女与他们生活在一起,跨省流动就业人口的主观幸福感为“幸福”的概率将会提升3.08%。情感因素中,与喜欢目前居住城市的跨省流动就业人口相比,对于那些不喜欢目前居住城市的跨省流动就业人口来说,平均来讲,他们的主观幸福感为“幸福”的概率将会降低26.12%。因此,跨省流动就业人口对目前居住城市的偏好是影响其主观幸福感的一个非常重要的因素。由于样本总体的主观幸福感选择“一般”和“幸福”的比例分别为41.27%及 45.60%,所以,如果其对目前所居住城市的偏好由喜欢转变为不喜欢,那么他的主观幸福感由“幸福”变成“一般”的概率将会非常大。流入地居民对跨省流动就业人口积极、友善的态度使得他们感到“幸福”的概率增加了10.13%。其他因素中,他们在流入地工作和生活的时间每增加1年,其主观幸福 感为 “幸福”的 概率 提升0.268%。如果跨省流动就业人口打算在流入地长时间居住,他们的主观幸福感为“幸福”的概率提升13.08%。与流入地为东部省份相比,流入地为中西部省份跨省流动就业人口的主观幸福感更高,他们的感到“幸福”的概率分别提升4.25%及2.58%。这可能与以下变化有关:近些年来,随着中西部地区社会经济的快速发展,流动人口就业机会不断增多,并且在整体生活质量水平上,中西部地区与东部地区的差距迅速缩小(李鹏,2012)。

六、结论及政策建议

本文以重庆市人口计生委于2012年进行的流动人口动态监测调查获得的微观数据为基础,从人口社会学因素、经济因素、家庭因素、情感因素以及它们之外的其他因素五个方面研究了跨省流动就业人口主观幸福感的影响因素。研究发现,他们的主观幸福感大部分为“一般”和“幸福”,从而说明他们的主观幸福感总体上不比跨省流动之前差。影响因素方面,人口社会学因素中,性别、年龄和婚姻状况均对其主观幸福感具有显著影响,而受教育程度及户口类型的影响却并不显著。经济因素中,收入增加能够提高主观幸福感,住房支出增加将会降低主观幸福感,他们在流入地是否能够享有城镇居民医疗保险的影响却并不显著。家庭因素中,与子女生活在一起能够显著地提升他们的主观幸福感。情感因素中,他们对流入地的偏好可以大幅提高其主观幸福感,流入地居民积极、友善的态度也可显著提升他们的主观幸福感。其他影响因素中,流入地的地理位置对主观幸福感具有显著影响;在流入地工作时间越长,主观幸福感越高;打算长时间在流入地居住也可大幅提高主观幸福感。

根据本研究得到的结论,为了提高我国跨省流动就业人口的主观幸福感,各级行政机关可以采取的主要政策措施包括以下几个方面。

首先,积极有效地提高跨省流动就业人口的净收入。收入提升是流动人口跨省流动的最根本目的,也是他们主观幸福感提升的主要源泉。具体措施包括加快经济又好又快发展努力创造就业机会、加强职业技能培训提高跨省流动就业人口的市场竞争力、为低收入家庭提供廉租房等。

其次,为跨省流动就业人口的子女能够与他们生活在一起创造良好的条件。研究表明,与子女生活在一起能够显著地提升跨省流动就业人口的主观幸福感。因此,各级政府应该努力解决跨省流动就业人口的子女入学难入托难的问题。具体措施包括确保跨省流动就业人口的子女在流入地享有公平的受教育的权利、取消入学赞助费等不合理收费、允许具备一定条件的跨省流动就业人口的子女异地高考等。

最后,努力促使跨省流动就业人口融入当地社会,加强他们与流入地之间的情感。具体措施包括在城市建设及管理等方面应该更多地倾听跨省流动就业人口的建议、为他们提供与当地市民均等化的公共服务、为他们自主创业提供便利、有序使跨省流动就业人口就地市民化等以便让他们具有城市主人翁的感觉和归属感。

[1]李伯华,宋月萍,齐嘉楠等.中国流动人口生存发展状况报告——基于重点地区流动人口监测试点调查[J].人口研究,2010(1):6—18.

[2]蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010(4):4—13.

[3]Kahneman D,Krueger A B.Developments in the Measurement of Subjective Well—Being[J].The Journal of Economic Perspectives,2006,20(1):3—24.

[4]Helliwell J E.How's life?Combining Individual and National Variables to Explain Subjective Well—Being [J].Economic Modelling,2003,20(2):331—360.

[5]Blanchflower D G.International Evidence on Well—Being[C]//Measuring the Subjective Well—Being of Nations:National Accounts of Time Use and Well—Being.University of Chicago Press,2009:155—226.

[6]Easterlin R A.Life Cycle Happiness and Its Sources:Intersections of Psychology,Economics,and Demography[J].Journal of Economic Psychology,2006,27(4):463—482.

[7]Di Tella R,MacCulloch R J,Oswald A J.Preferences over Inflation and Unemployment:Evidence from Surveys of Happiness[J].American Economic Review,2001,91(1):335—341.

[8]Deaton A.Income,Health,and Well—Being around the World:Evidence from the Gallup World Poll[J].Journal of Economic Perspectives,2008,22(2):53—72.

[9]Easterlin R A.A Puzzle for Adaptive Theory[J].Journal of Economic Behavior&Organization,2005,56(4):513—521.

[10]Diener E,Gohm C L,Suh E,et al.Similarity of the Relations between Marital Status and Subjective Well—Being across Cultures[J].Journal of Cross—Cultural Psychology,2000,31(4):419—436.

[11]Wolfers J.Is Business Cycle Volatility Costly?Evidence from Surveys of Subjective Well—Being[J].International Einance,2003,6(1):1—26.

[12]Graham C,Eelton A.Inequality and Happiness:Insights from Latin America[J].The Journal of E-conomic Inequality,2006,4(1):107—122.

[13]Alesina A,Di Tella R,MacCulloch R.Inequality and Happiness:Are Europeans and Americans Different?[J].Journal of Public Economics,2004,88(9):2009—2042.

[14]Ram R.Government Spending and Happiness of the Population:Additional Evidence from Large Cross—Country Samples[J].Public Choice,2009,138(3—4):483—490.

[15]田国强,杨立岩.对“幸福——收入之谜”的一个解答[J].经济研究,2006(11):4—15.

[16]张晓林,靳共元,康慧.基于灰色关联的农村居民幸福感影响因素分析——以山西省所属11个地级市为例[J].当代经济研究,2014(2):40—47.

[17]邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011(1):196—219.

[18]陈刚,李树.政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居 民幸 福感 的实证 研究 [J].管理 世界,2012(8):55—67.

[19]王鹏.收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析——基于中国综合社会调查数据的实证研究[J].中国人口科学,2011(3):93—101.

[20]罗楚亮.绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J].财经研究,2009(11):79—91.

[21]徐映梅,夏伦.中国居民主观幸福感影响因素分析——一个综合分析框架[J].中南财经政法大学学报,2014(2):12—19.

An Empirical Study on the Factors of Subjective Well-being of Inter-provincial Migrant Workers Taking the Registered Population in Chongqing as an Example

GUI He-qing1,2

(1.School of Business,Liaocheng University,Liaocheng 252000,China;2.Institute of Consumer Economics,Southwestern University of Einance and Economics,Chengdu 611130,China)

Based on the large sampling micro-data from the survey on migrant workers conducted by the National Health and Eamily Planning Commission of Chongqing in 2012,this paper investigated the factors of subjective well-being(SWB)of inter-provincial migrant workers from Chongqing with the aid of ordered logit model.The empirical study shows that most of them considered their SWB as“ordinary”or“happy”,which is affected by their gender,age,marital status,income,housing rent,whether their children live with them or not,the place to which they migrated,their preferences to the migrant destination,the attitude of the people of migrant destination toward outsiders,years of working in the migrant destination and whether they had the plan to work in the place to which they have migrated for a long time.However,their level of education,types of household registration and whether they are insured by medical insurance of urban residents have no significant influence on their SWB.Einally,the corresponding measures to improve interprovincial migrant workers'SWB are put forward.

Inter-provincial migrant workers;Subjective Well-being(SWB);Ordered Logit Model

E241.4

A

1005—1007(2015)04—0071—10

责任编辑 廖筠

2014-10-22

国家社会科学基金重大项目(14ZDA052)。

桂河清,男,聊城大学商学院讲师,西南财经大学消费经济研究所博士生,主要从事国民经济研究。