公益金融:概念、体系及功能

周凌一 李 勇

一 又一个乌托邦?

“慈善已经不仅仅是慈善,也是财富管理的方法;财富管理的方法不仅是方法,也体现着对财富的理解和智慧”。著名慈善资本家巴菲特对公益慈善的评价生动体现了在跨界合作风起云涌的当下,公益慈善与金融手段的结合已成为社会创新的重要命题,“公益金融”的概念应运而生。“公益金融”的理念最早可追溯至20世纪70年代约翰·洛克菲勒三世在美国国会税收改革法案听证会上提出的“公益创投”(Venture Philanthropy),即运用有一定风险的资助形式来解决特殊社会痼疾 (赵萌,2010)。20世纪80年代,美国经济“滞胀”迫使里根政府削减对慈善组织的资金支持,并出台了历史上第一个促进慈善组织参与商业活动的法律、政策 (王名等,2012)。因此,90年代起美国基金会成为公益创投领域的先行者,将商业领域风险投资方式运用于非营利部门,慈善事业由此得到了来自市场的大量资源,获得了前所未有的发展生机。如今,公益创投、公益信托、小额信贷、社会效益债券等社会实践均可归入公益金融的范畴下,虽然其表现形式有所不同,但核心都是借助金融手段的流动性和杠杆效应为更好地解决社会问题、服务社会公众利益提供资金支持。

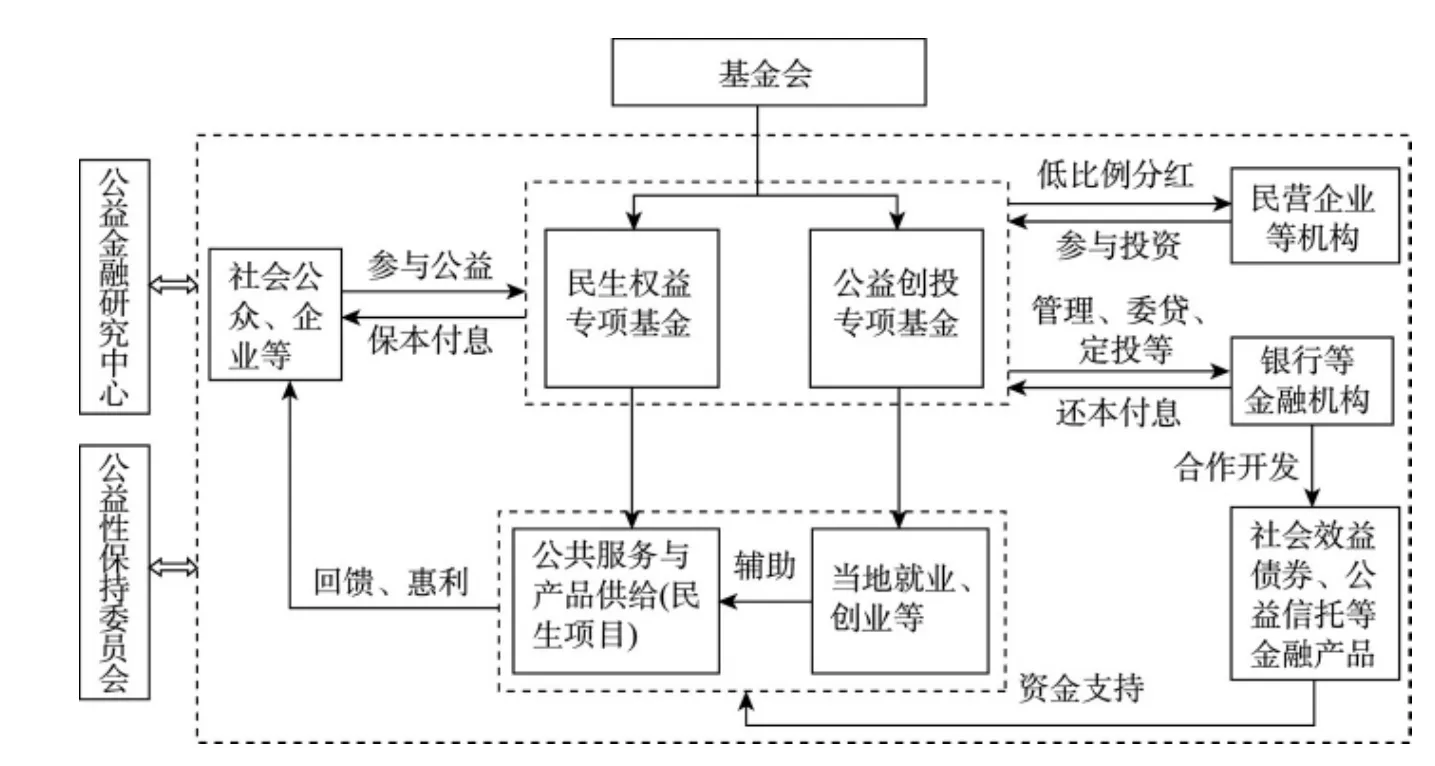

在国内,随着社会转型的推动和公益事业的发展,越来越多的社会组织开始关注政府、市场和第三部门的跨界合作,运用金融工具以更公平、更有效率、更可持续地解决社会问题。基金会作为财产的集合,本身具有独特的基金信托性 (王名、徐宇珊,2008),具备资金募集、储存及投资主体地位等金融机构属性。而如何运用自身独特属性将公益事业与金融市场有效结合,合法、安全、有效实现组织目标,成为绝大多数基金会面临的重大挑战。结合目前业界的实践,本文首先引入一个以基金会为主体,融合多种金融产品创新的现代公益金融体系案例①该案例基于对一个正在实践中案例的修正,吸纳了作者改进该体系的想法。(图1)以建立我们对公益金融的想象。下文将从体系设计、风险控制和金融创新三方面予以介绍。

(一)体系设计:以民生权益和公益创投专项基金为导向

图1 基金会体系设计与流程图示

该现代公益金融体系主要通过设立民生权益专项基金与公益创投专项基金来实现。民生权益专项基金由基金会设立,试图有效动员社会力量补充社会公共服务产出,创新社会公共服务的提供模式。社会公众以“定期存款”组成专项基金,存款期结束后出资人不仅享有央行规定的基本利息收入和本金,还享有公共服务和产品的刚性兑付,以此构建全民“参与公益事业、共享民生权益”的普惠民生实践模式。基金会将专项基金委托银行等金融机构管理,选择性在公共服务设施建设项目所在地开展委托贷款、定向投资等业务,以超额利息收入抵扣基本公共服务设施的建设成本,并支持城乡统筹、公益民生项目的建设。专项基金所涉及的公共服务设施包括墓地、养老院、幼儿园、廉租房、医疗、教育等。

公益创投专项基金由基金会设立,引导各类民营企业及其他社会力量以“股权投资”的形式参与到专项基金的组建中来。公益创投专项基金借鉴商业领域风险投资的模式,合理引导社会资源,主要为民生产品或服务的相关创业项目或社会企业提供长期的资金支持、专业技能培训和战略指导,以此辅助民生权益专项基金下公共服务与产品的供给。在选择投资对象时,专项基金会将对潜在的投资对象进行尽职调查,以社会价值或影响力的增量估计为标准制订投资计划 (投资组合及其长期承诺)。投后阶段,基金会不只为被投资对象提供资金支持,更是组织能力建设及外部资源引入,扩展其社会资本。若既定指标表明被投资对象已达到社会影响力评估、财务可持续和组织应变能力的相关标准,专项基金将推行可持续、战略性的退出机制。

民生权益专项基金与公益创投专项基金两者相互分工相互促进,构建民生产品和服务供给的新机制及支持相关领域的创业项目,运用金融工具保证资本效益,以国民待遇 (民生产品或服务)的“硬性兜底”保证民生权益,利于倡导全民参与、共建共享的社会公益新理念。

(二)风险控制:以公益性保持委员会与公益金融研究中心为舵手

为保证现代公益金融体系的良好运转及项目支出的公益性,该体系引入公益保持委员会与公益金融研究中心作为外置风控,以完善治理结构,降低系统风险。公益保持委员会由公益慈善领域业界及学界的若干名资深专家组成,定期开会讨论基金会的下阶段工作计划,并决定体系内公益民生项目的支出比例及方向,以加强公益金融体系的社会公信力。公益金融研究中心除了为具体项目的建设和运营提供智力支持外,作为独立第三方,可通过研究的专业性为风控监管体系的构建做好预置,同时实现项目发展的外部监督。

(三)金融创新:以信用卡、债券、公益信托、社会效益债券为补充

民生权益专项基金与公益创投专项基金是整个公益金融体系持续运转的两大支柱,其借助金融手段及商业思维实现资产增值并保障民生权益。此外,基金会还可通过了解理论前沿及业界动态,在整个大体系内开展一系列金融创新,如信用卡、债券、公益信托、社会效益债券等。

红十字会曾与多家银行携手发行具有募捐功能的信用卡,该卡终身免年费,且每笔交易都会向红十字会捐出1元、5元或10元,共同弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神。据此,基金会可与商业银行合作发行两类信用卡,第一类信用卡是针对参与民生权益专项基金的居民,在其存款额度的一定比例内可透支消费;第二类信用卡是针对全体社会成员,该信用卡无年费,每笔交易会捐出1~5元不等的金额注入民生权益专项基金会。

2014年底,中和农信与中信证券联手,探索公益小贷的资产证券化,以盘活中和农信资产存量,为更多农村中低收入群体带去致富希望。基金会也可与国有证券公司合作,将体系内所发放的公益小额贷款资产证券化,盘活应收债权,拓宽融资渠道,为更多的社会公众提供资金支持,更好地推动民生项目的创业发展。

此外,基金会可借鉴国外的成熟经验,与相关金融机构共同合作开发公益信托、社会效益债券等金融创新产品,为民生领域公共服务产品提供长效的资金支持。比如,基金会可推出以提高某一城市社区养老服务水平为目的的社会效益债券,将募集的资金交予社区养老服务提供的专业社会组织或社会企业运营,定期对其效果进行评估并指导。债券期限结束后,政府根据最终的项目成效向投资者支付不定额回报。

基金会所构建的现代公益金融体系处处闪耀着融合、共治的思维,将公益创投专项基金与民生权益专项基金两大支柱,及信用卡、债券、公益信托与社会效益债券等金融创新产品融为一体,最终实现全民互助、共建共享的公益新理念。诚然,该体系在具体的运营与操作中不可避免地寻求政府、市场、社会组织各方的合作参与,但它与跨界合作的本质区别在于最初的共治理念,而这一理念也正是公益金融的迷人之处。

本文基于实践修正的现代公益金融体系案例鼓励全社会参与公益事业,创新公共产品与服务供给机制。虽然这只是公益金融体系的一个剪影或一种实践方式,但充分体现了公益金融共生、共治、共享的核心价值理念,也让我们联想到公益金融体系下“老有所终,壮有所用,幼有所长”的美好图景。自古以来,“天下大同”的理想世界是全人类的精神寄托与灵魂家园,多少代人为之努力奋斗却迟迟未实现,现代公益金融体系所承载的就是我们期待已久的和乐社会?或仅仅是又一个美好而虚幻的乌托邦?乌托邦最早源于空想社会主义创始人托马斯·莫尔虚构的奇乡异国“乌托邦”,在那个国度财产共有、人人平等、按需分配,如同世外桃源。乌托邦是人类追求均贫富、无贵贱、共享共有的简单理想与原始状态,它虽然引人入胜却在哲学结构上没有理解人性和社会本性发展的基本规律,更没有寻找两者的结合点。它完全忽视人类的社群行为,只一味在自身的理想状态内构建象牙塔,因此在社会应用时注定失败。而现代公益金融体系充分认识并肯定人类和社会发展的基本规律,从人类的共生性和互补性出发,不断融入、修正和完善原有的契约机制,并借助社会技术在与时俱进的发展中创造新的契约机制,更好地满足整个社会的需求。可见,公益金融体系与乌托邦有着本质区别,这种区别源于哲学及对社会技术手段整体理解的差异。

“公益金融”的概念已然成为社会创新实践与理论研究中的“宠儿”,但对于其具体的概念界定、体系归纳和功能探讨仍旧莫衷一是。因此,本文试图从基于实践修正的现代公益金融体系案例出发,与商业金融、政策金融及社会金融相比较,进一步思考公益金融的概念界定、体系涵盖及其对社会与公益事业的功能作用,进而初步搭建公益金融的理论框架。

二 概念与体系:在创新中寻求平衡

(一)公益金融概念

何为公益金融?想必这一疑问自文章伊始就已出现。“公益金融”一词,让我们联想到近年来社会创新领域另两个焦点概念,即“普惠金融”(Inclusive Finance)与“社会金融”(Social Finance)。诚然,它们都是传统金融的发展与创新,着眼于社会的和谐发展,但其具体的发展缘起与概念界定如何?三者之间又存在怎样的区别与联系?这些存疑都值得进一步梳理,以更全面、准确地把握“公益金融”的概念。

1.普惠金融

普惠金融,亦称作“包容性金融”,最早由联合国在2005年的“国际小额信贷年”提出,2006年联合国“建设普惠金融体系”蓝皮书明确指出“为所有层面的人口提供合适的金融产品和服务”。普惠金融的核心是有效、全方位地为社会所有阶层和群体提供金融服务,尤其是被传统金融忽视的低收入者、边远贫困地区和微小企业 (胡国晖、雷颖慧,2012)。

普惠金融缘起于70年代初的小额信贷和90年代的微型金融 (Microfinance)①微型金融:金融机构向低收入群体提供包括借贷、储蓄、保险以及转账在内的一系列全面金融服务。。21世纪初世界银行扶贫协商小组 (CGAP,2004)和联合国提出将小额信贷和微型金融进行整合,最终构建起多层次、多元化的普惠 (包容性)金融体系,以可负担的成本,有效、全方位地为所有社会成员提供金融服务 (王婧、胡国晖,2013)。20世纪90年代起,国际上就有学者开始研究“金融排斥” (Financial Exclusion),逐步关注到银行体系为弱势、低收入群体提供借贷、汇款等金融服务的普惠金融问题 (焦瑾璞,2014)。尤其在2008年国际金融危机后,国际社会开始深刻认识到传统金融体系的内生问题,除了金融衍生产品所带来的风险扩大外,还有金融资源向强势群体、企业及发达地区靠拢的天然趋利性。为此,G20峰会做出“更好地为穷人提供金融服务”的承诺,创立了G20普惠金融专家组 (Financial Inclusion Experts Group,FIEG),以推动全球普惠金融的发展 (中国银监会合作部课题组,2014)。

有别于小额信贷最初依靠政府或出资人资助发展的金融体系外部力量推动,普惠金融的诞生与发展是内生性金融成长的必然结果,即通过金融体系的完善来更好发挥金融功能,服务社会 (李明贤、叶慧敏,2012)。普惠金融强调金融体系的包容性,具体包括惠及所有群体,提供全面金融服务,及鼓励金融机构广泛参与,致力于将被传统金融边缘化的弱势群体纳入正规体系下,在金融创新的进程中平等享受金融服务的权利。普惠金融为所有有金融服务需求的客户提供多元化、全方位的服务,包括小额信用贷款、存款、保险、汇款、资金转账、代理、理财、养老金等。其业务提供者组织形式丰富,主要有银行类金融机构 (国有商业银行、邮政储蓄银行、专业小额信贷银行、农村银行等)、非银行类金融机构 (金融公司、租赁公司、保险公司、贷款公司)、合作性金融机构 (合作社、信贷联盟等)三大类,共同参与、广泛合作,在充分发挥比较优势的前提下提供各类金融服务,覆盖服务空白地带 (李明贤、叶慧敏,2012)。本文基于实践修正的现代公益金融体系惠及所有社会成员,积极开展与商业银行、证券公司、保险公司等金融机构的合作,充分体现了普惠金融的应有之义。

自2006年我国学者首次引入“普惠金融”概念后 (焦瑾璞,2006;杜晓山,2006),学者们从普惠金融的关注群体、商业模式、参与机构、影响因素、指标测度等多方面进行了深入研究 (焦瑾璞,2006;杜晓山,2006;茅于轼,2007;吴晓灵,2010;王婧、胡国晖,2013)。在业界,各金融机构针对现实中“三农”、中小企业、低收入者等弱势领域展开了一系列创新实践,为其提供优质、高效的金融服务。例如,2008年起,农业银行发放为广大农民量身定制的“金穗惠农卡”,基于借记卡业务平台提供综合新金融产品,帮助解决农民“贷款难”的问题。推进普惠金融体系的建设一直以来都得到了政府的高度支持,十八届三中全会决议正式提出“发展普惠金融”,更是从国家战略层面体现了其重要性。与国际社会相比,我国普惠金融机构的种类和数量还远远不足,建立多层次、多样化、全面的普惠金融机构体系依旧任重道远,为此可鼓励国有商业银行、政策性金融机构、新型农村金融机构 (村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社)及邮政储蓄银行等金融机构积极提供普惠金融业务。

本文基于实践修正的公益金融体系案例中,基金会通过公益创投专项基金的路径,筛选具有清晰社会目标、可衡量社会影响、可持续业务模式的政策导向民生项目,为小微企业发展提供资金支持。民生权益专项基金也可通过互联网P2P的模式,为具备资质的个人提供创业、就业的启动资金,以充分加大市场领域民生类产品的供给并提升其质量。这两类金融服务有效填补了传统金融服务的空白地带,利于建立更完善更具包容性的金融体系,而这也正是普惠金融的内核所在。

2.社会金融

社会金融 (Social Finance),这一概念最早源于英国,指通过寻求社会、市场与非营利组织间的合作关系 (Public-Private-Nonprofit Partnerships),借助金融产品创新来解决各类复杂的社会问题,例如贫困、犯罪、教育、健康等。区别于覆盖所有社会群体的普惠金融,社会金融更关注社会弱势群体和低收入者,旨在通过市场机制来帮助他们实现更好的发展。社会金融的核心理念源于传统的慈善或社会救助,金融创新是其更好进行慈善活动的工具或手段,这与普惠金融的金融体系内部自我完善内核有着本质区别。同时,社会金融提倡政府、市场、社会公众与非营利组织之间的跨界合作,在充分协调各利益相关者权益的基础上,创新解决社会问题的金融手段。社会效益债券①社会效益债券:又称“局域绩效给付的债券”(Pay for Success),指由私人投资者为某个社会管理项目提供实施资金,用于达到特定目标。如果实现目标,政府向投资者返还资金,同时给付事先约定的利润;如果没有实现目标,政府不作任何返还。(Social Impact Bonds)就是金融创新的典型代表,通过引导更多政府资金流入帮助社会弱势群体的培训项目中,实现社会价值。本文所修正体系设计中的公益创投、信用卡、债券、公益信托等产品都是将金融手段与社会利益结合,创新社会问题解决方案的良好体现,也是社会金融的本质体现。

在西方,社会金融的实践最早可追溯到20世纪80年代末和90年代初美国的公益创投,当时旧金山的“无家可归者经济发展基金” (Homeless Economic Development Fund)与纽约的“罗宾汉基金会”(Robin Hood Foun-dation)就明确提出引入商业风险投资的方法和商业企业的管理模式以开展慈善活动 (Emerson&Twersky,1996)。90年代中期,公益创投的实践随着互联网产业的腾飞而迅速发展。硅谷、西雅图、波士顿等地的互联网商业精英关注到社会组织领域内运营的低效及资金的匮乏,试图借助商业模式来推动社会组织的发展和社会价值的实现。比如,eBay的创始人斯科尔建立斯科尔基金会 (Skoll Foundation)投资于社会企业,另一位创始人奥米迪亚则建立了奥米迪亚网络 (Omidyar Network)投资于小额贷款机构,他们都是公益创投领域的先行者。在欧洲,公益创投的理念诞生于90年代末期,其真正实践始于2002年,该年英国和意大利同时成立了第一支专业的公益创投基金,分别为Impetus和Fondazione Oltre。2004年,欧洲公益创投协会(European Venture Philanthropy Association,EVPA)成立,将原本分散的公益创投活动凝聚起来,推动学术研究,建立知识体系,提供信息、技术和资源支持及游说政策支持,标志着欧洲的公益创投进入正规化阶段。

进入21世纪后,社会金融的产品创新有所突破,社会效益债券等新形式进入人们的视野中。社会金融有限公司 (Social Finance,Ltd.)最早于2007年在英国成立,后于2010年和2012年分别在美国和以色列成立子公司。该公司自成立伊始就致力于社会效益债券的开发,于2010年发行了世界首批社会效益债券——彼得伯勒社会效益债券 (Peterborough Social Impact Bonds),向社会投资者募集500万英镑,用于资助包括慈善组织和社会企业在内的专业社会服务机构,为彼得伯勒监狱约3000名刑期在12个月以内的男性犯人提供包括饮食、住房、培训、心理支持等服务,以帮助他们重新融入社会。目前,社会金融有限公司在儿童、低收入群体、失业、住房、犯罪、医疗健康等领域都有相关金融产品的开发,基于政府、投资者与社会服务机构的通力合作和利益激励来更有效地解决社会问题。除了针对特定弱势群体的金融产品设计外,英国的社会金融机构 (Social Finance Organizations)也通过资助慈善组织、社会企业来推动慈善事业的发展。2002年创办的慈善银行 (Charity Bank)长期以来运用来自社会投资人的资本与具备社会意识的个体储户的资金,向慈善组织与社会企业投放贷款。在英国政府“大社会”改革旗帜下,大社会资本有限公司 (Big Society Capital Limited)启动于2012年4月,是世界上第一家社会投资银行,其6亿英镑资金来自休眠银行账户以及商业银行,其首要任务是通过向社会投资金融中介提供资金,支持支援机构、社区组织和社会企业的发展。

如今,社会金融在西方社会已得到了较为成熟的发展,JP Morgan早在2007年就推出社会金融项目,借助市场模式帮助低收入人群实现社区可持续发展。截至2014年,JP Morgan已通过9家基金会投资6千万美元以支持农业、教育、健康医疗、住房、水资源等领域的发展,超过2700万低收入群体改善了生活质量①资料来源:http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/social-finance.htm#。。公益创投、社会效益债券、小额信贷、公益信托等金融产品都已成为社会金融的实现方式。近些年来,我国社会组织领域内的先行者也开始逐步引入、探索社会金融的本土化实践,比如中国扶贫基金会于2008年年底成立中和农信项目管理公司,专注于小额信贷扶贫项目的管理和拓展,为那些无法从传统商业金融机构获得贷款支持的农村 (以及城市)的贫困人口 (特别是贫困妇女)提供无须抵押的小额信贷,并致力于帮助贫困弱势群体提升自立能力,从而摆脱贫困。

无论是小额信贷的支持,还是民生类刚需产品的提供,本文基于实践修正的现代公益金融体系处处都融合了社会金融的内在,即在跨界合作中借助金融手段实现社会价值。但这一体系最终为社会公众提供民生产品或服务,其设计理念又超越了社会金融,为公益金融理念的发展与完善奠定了良好的基础。

3.公益金融

公益金融区别于传统的商业金融,更强调社会责任、社会价值和社会影响力。具体而言,它包括公益创投、公益信托、小额信贷、社会效益债券、社会价值投资、互联网公益众筹等产品创新。公益金融在组织上既可采取公司形式,也可采取社会组织形式,本文基于实践修正的基金会公益金融体系案例则是社会组织形式的典型代表。

公益金融与社会创新密不可分。社会创新是发现新问题,用创新的机制和模式,更公平、有效、可持续地解决社会问题的过程,其本质是以人为本的社会价值最大化。社会创新可以运用商业创新的机制和内容,但其结果是造福于社会而非获得财富,其强调在合作中共赢而非竞争中取胜。社会创新必然需要金融资源的支持,传统金融机构出于社会创新高风险和投资回报的考虑,通常不愿“施以援手”(Moore et al.,2012)。公益金融则通过新机构、新机制和新工具利用金融资源,创造具有变革性的想法、项目或产品,以获取社会与环境价值 (Nicholls&Pharoah,2007)。如同本文修正的体系设计,公益金融本身就是一类社会创新,同时它也为更多的社会创新提供资金支持,甚至是商业模式的启发 (Nicholls,2010)。

与普惠金融一致,公益金融的受益群体是所有社会成员,它既关注弱势群体的生存与发展,也涉及与所有人息息相关的环境保护、医疗健康服务等领域。从本质上看,普惠金融仍旧是商业金融自身内部的完善与发展,通过覆盖群体、参与机构与业务提供的扩大促进商业金融的包容性增长,而公益金融的概念早已超越商业金融的框架,它体现的更是资本的道德与社会价值。某种程度上,商业金融逐利性与社会目标的相异导致了市场失灵,造成或固化了部分社会问题。公益金融自诞生起就是经济目标与社会目标良好结合的社会创新典范,融汇了“共治”的理念,它改变、补充了传统资本市场的激励机制,将社会责任、社会价值和社会影响力的考量纳入其中,借助市场、政府、第三部门的力量实现综合目标。与社会金融相比,公益金融的覆盖范围更大,产品创新更多,但都重视商业思维与金融工具的运用。两者最终效益的表现形式也可能不同,社会金融通过资金或技术支持来促进弱势群体权益的获得或社会组织的发展,而本文基于实践修正的公益金融体系最终为社会公众提供的是公共服务或产品,让他们看到“真实”、有形的刚性兑付。但最本质的区别在于,社会金融强调跨界合作,这种合作更多表现为对抗型合作,只是因利益结合点而联合;公益金融则强调最初的共治理念,所有机构或组织为同一目标 (即社会价值的实现)而充分发挥自身优势各尽其职,共同努力,是趋同型合作。

在本文修正的公益金融体系内,参与民生权益专项基金的公众除了本金和央行规定利率的利息收入外,还将获得民生类公共产品或服务的兑换凭证,具体包括幼儿园、廉租房、墓地、养老院等,以刚性兑付机制控制了整个体系的风险并保证了其信用。从资金来源、运营及用途三个层面看,公益金融体系在流程的入口和出口都保证了资金的公益性,但在中间的运作过程则充分运用传统金融手段或金融创新来实现资本的增值。与传统的商业金融相比,公益金融放弃了逐利性,更多关注金融手段的流动性和杠杆作用。最为核心的,是以公益目的的产品或服务将体系的出口锁定,为整个金融流程提供刚性兑付的契约基础,使民众的受益真正落到实体,倡导利众、互惠、共赢,使社会的共生性需求发挥到极致。在生活成本日益增长、传统金融价值虚高、民生需求无法满足的当下,公益金融的刚性兑付契约无疑给传统商业银行以启示:资本并非只是逐利的,也是有道德的,在发挥资本运作的流动性与杠杆效应时,也要注重实际兑付的体现,累积在泡沫之上的繁荣最终只能幻化为灾难的碎片。

表1 普惠金融、社会金融、公益金融三者比较

目前,学界对公益金融的研究主要集中于投资者的动机 (McWade,2012),影响力投资的道德伦理 (Eadery,2006;Buttle,2007)及投资组合(Ottinger 2007),慈善资本 (Philanthro-capitalism)的优缺点 (Bishop&Green,2008;Edwards,2009)。很少有研究系统地阐释公益金融的概念边界、机构组织及社会功能,但这一探索具有重要意义。结合上文普惠金融、社会金融与公益金融的比较,我们认为:公益金融,是一种新型投资及财富管理方式,注重在获得经济收入的同时为全人类带来社会福祉;是一种全新的理念,包含共治、共融的内核而非简单的跨界合作;是一种社会信用机制的重构,使得所有人、政府、企业和非营利组织都负起责任。

(二)公益金融体系

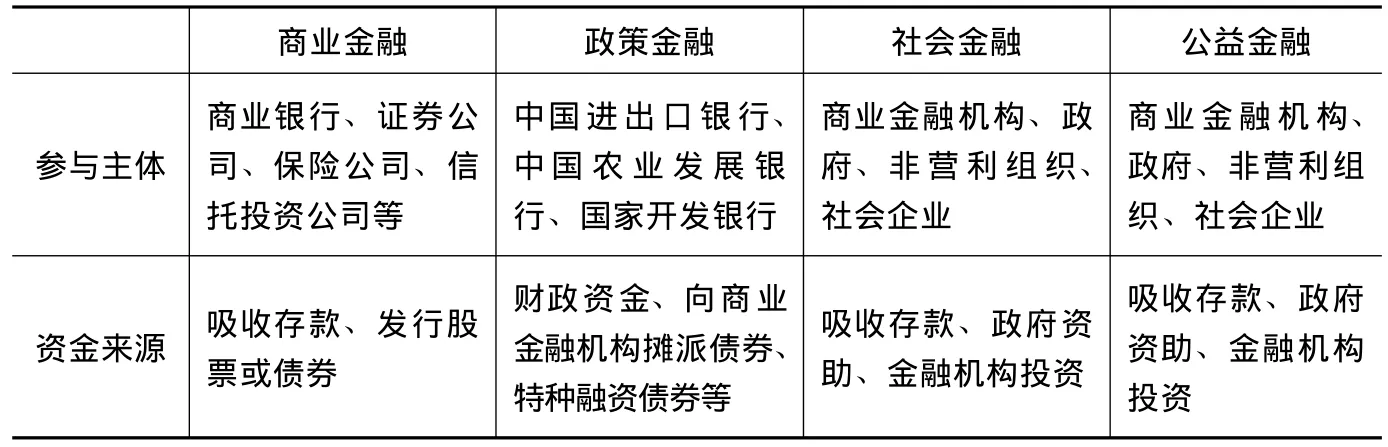

一般意义上看,金融体系是一个经济体中资金流动的基本框架,是资金流动的工具 (金融资产)、市场参与者 (中介机构)和交易方式 (市场)等各金融要素构成的综合体。按照不同国家金融市场与金融中介的重要性,可分为以英美为代表的市场主导型金融体系和以法德日为代表的银行主导型金融体系。我国的金融体系为银行主导型,除了国家层面的监管体制外,商业金融和政策金融是金融体系重要的两大组成部分,分别代表市场与政府的力量互相补充,共同推动社会经济的发展。随着社会创新的涌现,资本向社会、公益领域的逐步深入,社会金融、公益金融的体系开始为世人所关注。虽然两者的金融产品创新层出不穷,一定程度上彰显了未来社会问题解决的新思维与新趋势,但它们的体系构成却尚未得到系统梳理,因此我们试图从参与主体、资金来源、资金配置原则、业务范围、信用依托、风控机制、受益者及创新八方面对商业金融、政策金融、社会金融与公益金融体系进行分析 (表2)。

表2 商业金融、政策金融、社会金融与公益金融体系比较

续表

1.参与主体

在国家产业政策的指导下,商业金融运用市场法则,引导资源合理配置和货币资金合理流动而产生一系列货币商业性金融活动。商业金融的参与主体是以营利为目的的商业性金融机构,包括国有独资银行、股份制商业银行、城商行、农村和城市信用合作社等银行金融机构与证券公司、保险公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构。政策金融是政府不以营利为目的,专门为贯彻、配合政府经济政策,在特定的业务领域内直接或间接从事政策性资金融通的资金配置活动。它的参与主体是三大政策性银行,即中国进出口银行、中国农业发展银行和国家开发银行。

从参与主体的组成来看,公益金融与社会金融体系并无区别,都有各类商业金融机构 (尤其是投资银行、信托公司)、政府、非营利组织 (主要是基金会)及社会企业。但各机构发挥的作用及互相间的合作关系有着本质区别。社会金融强调跨界合作的创新,发起者多为商业金融机构,设计充分考虑各方利益的金融产品,为弱势群体或社会组织的发展提供资金、技术支持。它只是通过金融产品的创新将社会各界联合起来实现共赢。而公益金融的发起主体多为基金会,在体系的构思中嵌入共生、共治、共享的理念,运用金融手段搭建公益平台,在机构间的趋同合作中创新性地解决社会问题。本文基于实践修正的现代公益金融体系聚合政府、商业金融机构及非营利组织等各类机构,从共同的目标出发最终为社会公众提供资金、技术支持或切实的民生类刚需产品、服务。

2.资金来源

商业性金融机构主要凭借其社会信誉,按照平等、自愿、互利的原则进行资金筹措,其资金主要来自于企事业单位和居民的存款,或发行股票、债券来向全社会融资。政策性金融机构本身是为配合国家经济政策而生,不以营利为目的,其资金主要来源于财政资金,或通过央行向商业金融机构摊派债券、特种融资债券等。政策金融的资金主要依靠国家行政力量和政府权威强制征集,带有明显的政策性和行政性色彩。

与商业金融和政策金融相比,社会金融、公益金融的资金来源更为广泛,包括社会公众、政府和商业性金融机构等。两者都通过公益创投、社会影响力投资、社会效益债券、公益信托等金融产品创新作为平台,将社会公众与商业机构的资金囊括。本文修正的公益金融体系主要通过两种方式向全社会融资:一是合伙人 (即商业企业)可参与公益创投专项基金持股普信公益项目投资管理有限公司,结合自身业务领域及项目专长专项从事相关活动;二是以P2P或存款的模式向社会公众吸收个人资金。与此同时,不管在西方社会,还是在国内,社会金融与公益金融这类强调社会价值的创新都得到了政府的高度重视。除了政策或法律方面的支持,政府通常会给予一定的资金支持,甚至成立专门的机构予以实践,例如英国的慈善银行,中国扶贫基金会成立的中和农信项目管理公司等。

3.资金配置原则

商业性金融机构作为经营金融交易的企业型法人,以市场为导向,按照“流动性、盈利性、安全性”的融资准则,力求财务效益和利润最大化。政策性金融机构以政府的经济职能和政策为依据,按照政府的意向来安排融资活动和资产负债结构,为了实现政府的宏观经济目标不回避亏损。例如,中国进出口银行主要为机电产品和成套设备等资本性货物进出口提供政策性金融支持。

社会金融与公益金融都是传统慈善方式的超越,强调通过金融手段的运用实现资本增值,形成自我支持、自我运作、自我发展的可持续模式。两者的资金配置都讲求社会价值与经济价值之间的平衡。社会金融更关注弱势群体,因此资金配置会更多往慈善活动与社会救助项目倾斜。公益金融则面向社会所有成员,强调社会价值的提升,不仅包括对社会弱势群体的扶持,还涉及各类民生服务、环境保护等社会问题的有效解决。本文所修正公益金融体系案例中的受益对象就是全社会成员,其尤其关注民生领域社会问题的解决。

4.业务范围

商业性金融机构经营的业务范围十分广泛,具体涉及存贷业务、中间业务、银行间业务、债券、股票、资产管理、信托、保险等,通过多样化的金融业务满足投融资者的需求,运用市场机制实现社会资源的合理配置。相比而言,政策性金融机构的业务较为单一,基本上是各特定领域的政策性贷款,如中国农业发展银行以承担国家粮棉油储备、农副产品收购、农业开发等方面的政策性贷款为主要业务。

随着金融产品创新的层出不穷,社会金融与公益金融的业务范围也得到了逐步扩大。从最初公益创投探索,现已形成集公益创投、公益信托、小额信贷、社会效益债券、社会价值投资等的多元业务体系。公益金融的最大区别在于,除了资金与技术支持外,最终还可能为社会公众提供各类刚需民生产品,回归到实体经济,本文的体系中就涵盖住房、墓地、幼儿园、养老院、医疗等公共产品或服务。

5.信用依托

商业性金融机构可分为国有和非国有两类,国有商业性金融机构主要依托国家信用,非国有商业性金融机构则主要依托公司信用。政策性金融机构本身就是国家意志的体现,主要为国家宏观经济目标的实现而服务,其完全依靠国家信用。社会金融体系的运作主要依托商业金融机构、非营利组织或社会企业来实现,因此其信用来源就是这些组织自身的信誉。公益金融的信用依托与社会金融类似,即主要是各类机构的自身信用,如本文体系的信用依托主要是基金会,另外还包括各类参与机构。

6.风控机制

对于商业金融而言,风控机制主要是依据一行三会 (中国人民银行、证监会、银监会和保监会)的相关规定,进行资产负债结构的适当调整,比如证监会修订的《证券机构风控指标管理办法》将净资本占净资产比调为不低于20%等。社会金融强调社会目标的实现,但其本质上仍回归于金融产品,所以它的风险控制机制与商业金融相同。就公益金融而言,其风控机制取决于最终效益的表现形式,比如公益创投、社会效益债券这类金融创新产品,它们的风险控制与传统商业金融一致;但对于本文体系中民生权益专项基金的存款参与而言,其风控机制就是刚性兑付。除了传统的监管要求满足外,刚性兑付无疑是公益金融最强有力的风险控制。即使物价飞涨,社会公众的刚性需求仍然能够得到极大满足。政策金融体现着国家意志,是国家对市场进行宏观调控的有机组成部分,它的风险控制主要体现于国家的政策指导。

7.受益者

由于商业金融的天然逐利性,其资金必然流向风险较低、收益较高的社会领域。因此社会弱势群体和资信欠佳的企业就被排除在外,他们的融资需求无法得到有效满足。以银行业为例,目前中国虽已形成以国有商业银行、股份制商业银行、城商行、城市和农村信用合作社等为主体的多层次银行系统。但在实践中,出于成本和资金安全性的考虑,几乎所有银行都倾向于受理对公业务,尤其是资信好的大国企。个体,尤其是低收入者,以及资金流动性较差的初创企业或小微企业的贷款需求,基本得不到有效供给。正是由于这类“市场失灵”的出现,社会金融发挥了其独特作用,即关注社会的弱势群体与小微企业等,通过创新性的方式为他们提供必要的资金、技术支持,填补之前这一群体金融服务需求的空白。公益金融的受益者则是上述两者的融合,创新公共产品服务提供机制,运用金融工具盘活资源提高效率,致力于为所有社会成员带来福祉,创造社会价值与影响力。本文修正的体系设计正是如此,服务于全社会成员。而政策金融主要是配合某项国家宏观经济政策进行资金配置活动,其受益者往往是政策所关注领域内的群体或企业,带有很强的指向性。

8.创新

商业金融、政策金融、社会金融和公益金融各自有相对独立的运作领域和标准,但都从未停止创新的脚步。商业金融领域内最典型的创新莫过于普惠金融体系的构建,即倡导各类金融机构的广泛参与,为社会所有群体提供可负担的金融产品与服务,实现金融权利的公平与体系的包容。2014年12月成立的深圳前海微众银行股份有限公司是政府推动普惠金融体系建设、充分运用互联网与大数据的实践典范。微众银行是国内首家民营银行,也是首家上线的互联网银行,通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款,致力于服务工薪阶层、自由职业者、进城务工人员等群体及符合国家政策导向的小微和创业企业。

在政策金融领域,国家开发银行的改革之路一直在探索中前行。国开行成立于1994年,其使命是通过开展中长期信贷与投资等金融业务,为国民经济重大中长期发展战略服务,主要支持国家基础设施、基础产业、支柱产业、国家“走出去”战略等领域发展和国家重点项目建设。2007年国开行进行首度改革,即推行商业化,使其自主经营、自担风险、自负盈亏。但在七年的商业化之路上,国开行由于侧重政策性业务和网点数量较少而运营艰难,同时也使大量民生建设工程单子落入其他商行,造成“商业银行政策化”的困局。今年4月,国务院再次启动国开行的二度改革,明确将其定位为“开发性金融机构”,介于商业银行和政策性银行之间。其宗旨与政策性银行一致,即服务于国家发展战略,以国家信用为依托,以资金运用保本微利为原则,但运作中如同商业银行以市场化为基本模式,以建设市场、信用、制度为核心原理。

社会金融与公益金融本身就是社会创新的产物,它们自身的创新主要体现在运用商业思维将社会价值融入金融产品中。就社会金融而言,社会效益债券就是产品创新之一。自2010年,英国金融有限公司发行世界首批社会效益债券——彼得伯勒社会效益债券以来,这一全新的商业模式吸引了全球的目光。目前,英国已推出社会效益债券17个,美国4个,澳大利亚、加拿大、荷兰、比利时、德国各1个,而世界范围内的社会效益债券提案已有100多个,资金总额超过1亿美元。2013年6月,英国在伦敦证券交易所推出了全球第一个社会证券交易所 (Social Stock Exchange),12家可再生能源、医疗保健、净化水、可持续交通、教育等领域的社会企业挂牌上市,市值总额达5亿英镑。本文修正的公益金融体系,虽在金融产品的创新与设计上不及西方社会,但其体系设计已超越了社会金融的理念,将国民待遇的“硬性兑付”作为兜底,从根本上保证民生权益的实现及重构社会信用契约。诚然,民生产品刚性兑付只是公益金融体系众多实现方式之一,公益金融的创新还将源源不断地进行,甚至可能改写人类发展的历史。

四大领域的金融创新虽各有特点和侧重,但不难发现,它们之间有着交叉和融合的趋势,即重视运用商业思维来实现经济价值与社会价值的平衡。这或许代表着未来社会问题解决的主流创新方式,资本、商业不再仅是贪婪地逐利,它们将充分发挥自身优势,有效率地助力社会公益事业的发展,实现私利与公益的有机融合。

三 功能:在责任中重现社会价值

2014年底,国务院下发《关于促进慈善事业健康发展的指导意见》,明确提出公益慈善与金融创新相结合的政策命题,即一方面“倡导金融机构根据慈善事业的特点和需求创新金融产品和服务方式,积极探索金融资本支持慈善事业发展的政策渠道”;另一方面“支持慈善组织为慈善对象购买保险产品,鼓励商业保险公司捐助慈善事业”。这从推动金融资本向公益慈善领域的进入与公益组织借力金融工具盘活资源提高效率两方面勾勒出公益金融体系的建构方向,以形成自我支持、自我运作、自我发展的公益生态链。金融自诞生以来,就作为公益社会支持系统的一部分而存在,为社会公益事业的发展和创新融资、融智。公益金融更是超越传统金融的框架,从全新的视角诠释社会公益事业的发展路径,它不仅将成为现有金融体系的有效补充,更能推动社会价值的真正实现与信用契约的重新建构,对人类社会的未来产生深远意义。

(一)金融对于公益的功能:财富与责任

过去几十年里,金融一直是社会财富创造的主要来源之一,也是公益事业最重要的资本支持来源。公益和金融的渊源最早可追溯至文艺复兴时期,在1521年,德国的富格家族就用他们向欧洲皇室融资获得的巨额利润建立了世界上第一个社会住房项目 (social housing)——富格区 (Fuggerei),为德国奥格斯堡市的贫困市民提供住所。如今,金融帝国的任一领域都有着重要的慈善家:银行业,花旗集团的创始人桑迪·威尔已向康奈尔大学捐款2.5亿美元;私募股权基金业,纳德·科恩捐助促进中东和平的波特兰大信托公司……金融不仅造就了一批批富豪,使之成为公益领域的先行者,也为社会创造了源源不断的财富,有效支持公益事业的发展。正如亚当·斯密在《国富论》中所言,“他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益”,自由市场天生具有融合公益和私利的倾向,金融在自身发展的同时某种程度上也在推动社会公益的进步。在本文修正的体系设计中,参与公益创投专项基金的商业企业为公益创投的开展提供了必要的资金支持,为我们展现了资本对社会公益发展的重要性。

随着社会的发展,越来越多的企业家意识到,企业不仅是区域经济的基本组织,更是区域社会的基本组织。“利润最大化”的目标并非只局限于经济层面,而是实现经济、社会、资源、环境的协调发展。 “企业社会责任”(CSR,Corporate Social Responsibility)这一概念为各行业所关注,商业金融公司更不例外,其融资活动对国家经济安全和稳定的重要性决定了其在企业社会责任履行中的重要作用。以银行业为例,2002年10月,国际金融公司和荷兰银行在伦敦召开的国际知名商业银行会议上提出了企业贷款准则—— “赤道原则”。目前,全球已有超过60家金融机构宣布采用“赤道原则”,项目融资额约占全球融资总额的85%。“赤道原则”是判断、评估和管理项目融资过程中环境风险和社会风险的金融行业标准,也是国际银行业金融机构社会责任的践行标准。在国内,自2006年上海浦东发展银行发布国内银行业首份《企业社会责任报告》以来,各大商行先后发布企业社会责任报告以供社会监督。商业金融公司企业社会责任的履行,对保障股东、客户、员工、政府、监管机构、环境、社区的权益有着重要的意义,也利于为社会经济发展营造良好的投融资环境,激发社会发展的活力。参与公益金融体系的商业银行、保险机构、基金公司等金融机构,都用自身专长为公益事业的发展奉献力量,践行着企业社会责任。

作为公益社会支持系统的一部分,金融为其提供的是一种财富,推动各类社会公益项目的开展;它更是一种责任,从企业的战略规划和价值取向出发实现各利益相关者的共赢。

(二)公益金融在公益事业中的功能:杠杆与思维

在公益慈善的发展历程中,每一个捐赠高峰都伴随着商业创新带来的巨大财富。发展至今,商业精英试图跳出传统公益慈善与非营利结合的思维逻辑,运用商业的方法从事公益事业,使之成为“战略性的”“具有市场意识的”“有影响的”“基于知识的”“有较高参与度的”的实现资金最大化的“杠杆效应”。此时,金融给我们带来的是一种思考与解决社会问题的新视角,用营利的方式,吸引更多资本,产生更大、更持久的影响,在公益目标下发挥杠杆作用,“撬动”商业帝国数万亿元的资金。而这,就是公益金融能为公益事业带来的重要功能之一,即通过商业思维充分发挥金融的杠杆效应,实现资金增值以支持社会目标的实现。本文修正的现代金融体系设计中引入公益创投、债券等多种形式的金融创新,正是基于公益金融的流动性和杠杆效应,为公益事业的发展提供更多的资金保障。事实证明,公益金融的创新模式对于商界及公益界都是巨大的福音。以社会价值投资为例,目前全球投资规模高达57亿英镑,未来十年有望增长到1250亿~4000亿英镑之间,这些投资流向医疗、环境、教育、住房等领域,不同程度改善了民众的生活状况。

很多时候,资本不仅仅是发挥影响力,更是决定力。公益金融为公益事业带来的不仅仅是更广范围内吸引、产生更多的资本,更是商业思维的嵌入与融合,有效推动了公益领域理念、实践的创新。在新公益、社会创新的时代下,非营利的陈旧观点显然已阻碍公益事业的前行,运用市场的方式解决社会问题,将社会价值作为资源配置导向的社会企业逐渐成为社会创新领域的新生力量,提供专业、系统、创新、可持续的社会问题解决方案。授人以鱼不如授人以渔,公益金融催生并助力社会企业的成长,为其尝试用创新的商业模式或技术途径,系统、有效地提供公共服务、增进人类福祉提供了良好的平台。2014年9月,深圳市民政局、友成基金会、华民慈善基金会、正略集团、北极光创投、宜信财富、清华大学公共管理学院NGO研究所等近40家机构联合发起成立国内首个社会价值投资联盟,遴选具备社会、商业双重价值的项目,优先支持教育、健康、环境、养老、公共安全、反贫困等领域的社会创新型企业。遴选标准将参考友成基金会研发的“社会创新三A三力原则”,即社会理想的驱动力 (Aim)(社会目标驱动力、以人为本的社会价值定位、以发现并解决社会问题为目标的市场定位)、解决方案的创新力 (Approach)(技术研发创新、商业模式创新、治理模式创新)以及实现目标的行动力 (Action)(组织行动力、社会影响力、学习适应力)三者的有机统一。在“三A”之间循环往复地探索与实践,不断瞄准目标、创新模式、打造执行力,从结果导向促进社会企业的变革与创新,以更公平、有效、可持续地解决社会问题。本文修正的公益金融体系可运用PPP等模式参与“政社”合作项目,通过公益创投专项基金支持民生领域的小微企业,并尝试以众筹的方式创新公共服务供给机制,这都是商业思维在公益事业中的完美体现。

公益金融虽发源于商业领域的慈善创新,但已超越简单的商业模式借鉴与跨界合作,它强调公益与金融、社会价值与经济价值最初的有机融合,助力更多的社会创新与实践。它为公益事业的前行注入了源源不断的活力,这不仅是金融手段的杠杆效应,更是公益思维的转变与创新。

(三)公益金融在金融体系中的功能:补充与回归

我国现有的金融体系主要由商业金融和政策金融两大部分构成,其中商业金融是基于市场机制、以利润最大化为目的的资源配置活动,政策金融则是政府对社会经济宏观调控力量的表现,主要用以配合各类经济政策的执行。

反观现实,我国金融业一直是政府管制最严、准入门槛最高、垄断性最强的行业之一。金融管制使得多元定价体系不符合成本收益比,以间接融资为主的数量型扩张模式成为银行的一致选择,多层次市场体系建立缓慢。据统计,我国国内债务对GDP的比率已高达2.62,在全球几十个新兴国家中几乎最高;广义货币发行量对GDP的比率为1.9,而美国仅为0.9。与高债务额、高货币发行量形成鲜明对比的却是金融供给的极度短缺。根据工信部和银监会的统计,中国99%的中小企业提供了近80%的就业,贡献了50%的GDP,但得到信贷的比例只有25%。融资难、融资贵,大量中小企业融资服务和个人消费金融服务 (尤其是低收入者)无法满足已成为社会的普遍现象。针对商业领域的这一盲域,公益金融可通过公益创投、小额信贷等以社会价值为导向的创新模式予以补充、完善。公益金融补充的是传统商业金融市场中个人业务及小微企业的供给缺失,在保障社会所有群体金融权利的同时给予其他金融机构一定的盈利空间。在政策金融领域,国开行商业化改制后其公益性、准公益性、技术援助性的业务面临萎缩,大量民生建设工程单子使得另外两大政策性银行应接不暇,造成了民生公共服务提供的缺失。以本文修正的体系为例,公益金融从资金、技术上支持民生产品领域的小微企业来保障社会公众的民生权益,甚至为公益事业的参与者提供墓地、幼儿园、养老院等民生类刚需产品的兑换凭证,可以协助填补政策金融在民生服务方面的缺失。可见,公益金融作为第三支力量,可起到弥补“政府失灵”的作用。它运用市场手段解决社会公益领域的金融问题,在商业金融与政策金融之间发挥桥梁和补充作用,以形成更为有效的现代金融体系。

金融的本质是价值的流通,在现代其更多表现为经营活动的资本化过程。一个健康经济体的发展是由以金融创新为基石的虚拟经济与以科技进步为基石的实体经济共同推动的。离开了实体经济的发展,金融创新只能是无本之木、无源之水,最终带来的是财富泡沫和民众利益的损害,甚至会造成席卷全球的金融危机。在我国,商业金融机构逐利性依旧很强,设计出各类不符合资本市场定价原理的金融产品,为民众搭建了一座金碧辉煌、可望又不可及的空中楼阁。公益金融助力公益事业及实体经济的发展,为如今过于繁复的商业金融进行价值回归的引领,即注重金融信用的重建,注重资本杠杆效用下实际兑付的体现。正如本文修正的体系设计,最终以民生产品的兑付为落脚点,让民众享受真正的切实利益。

在现代金融体系中,公益金融成为商业金融与政策金融盲域的有效补充,极大地满足全社会所有成员的金融服务需求及保障其民生权益。它更为商业金融的过度虚拟化敲响了警钟:回归对实体经济的支持,重塑金融机构的社会信用,注重实际兑付的体现。公益金融的加入,使三者在金融体系中得到了全新的融合、共生,激发各自优点,协同合作,共同利众、互惠、共赢。

(四)公益金融在社会中的功能:价值与信用

如果说,金融为社会构建的是一座富丽堂皇的商业帝国大厦,精英们借助日益进步的互联网技术设计出一项项金融创新,堆砌起社会财富,民众享受着金钱所带来的这一切,沾沾自喜。那么,公益金融描绘的就是一幅“老有所终,壮有所用,幼有所长”的其乐融融的美好画面,它不会像商业帝国那样令人眼花缭乱,而是给民众真正的看得见的物质享用;它不会使人为利益的追逐钩心斗角,而是让所有人懂得“助人即助己”的公益理念;它不会逼迫人们为了生存、为了物质拼命付出,而是强调以人为本的哲学观点,真正促进人全面、自由的发展。诚然,商业帝国中并不缺乏美德、公益的存在,相反物质的进步一定程度上能够赋予人更多的选择权,并鼓励他们践行善念。但公益金融自最初就试图挖掘并利用金融资本的道德面,在“考虑整体的自我利益”(Reid,1969)中唤醒人们对真善美的渴望,促进社会价值的真正实现与信用契约的重构。

在公益金融体系中,社会发展不再是为了物质财富在数字上的增加,而是为了民众生活的切实保障,民生权益的真正体现。传统金融本质上是金钱之间的游戏,很大程度上已脱离实体经济的基础,民众虽为不断上升的财富数字暗自窃喜,但物价水平的飞涨、民生产品供给的短缺早已使其无法得到生活的真正所需,即物质的实际兑付,最终账户上逐年后移的小数点只能成为虚幻的泡沫。某种意义上说,以经济为重心的发展观是对社会价值实现的偏离,表面上看是重物轻人,实际上是否认社会发展中价值主体——人的价值。社会发展的最终目标是为了人全面而自由的发展,因此在发展观中必须注入深刻的人本主义内涵,走出生存危机和人性危机的怪圈,实现以人为本的回归。同时,在公益金融的理念中,不再单一强调金融的功能,即作为一种工具或手段为社会创造财富,更多是对金融价值的发展,从社会的共生性出发力图以实际兑付造福于全人类。挖掘资本的道德面,以商业思维运营实现公共服务的兑付及推动社会公益的发展,践行以人为本的发展哲学观,这正是现代公益金融体系给我们带来的启示与思考。

“人生而自由,但却无往不在枷锁之中”,卢梭早在18世纪就道出了人与人之间社会契约对于理想社会建设的重要性。契约是涵盖全体社会成员、处理普遍社会关系的道德准则。信用契约是根植于商业社会、市场经济的信用形态,不仅反映了商品经济条件下平等主体之间在相互交换财物时自由达成的协议和自愿施加的约束,还体现了独立主体间的自由与平等。现代制度经济学认为市场是一套契约性协议和产权让渡得以发生的社会制度,其间人与物的关系转变为人与人的关系。在我国目前的金融市场中,由于商业金融的虚拟价值太高、逐利性太强,这种用以制约信用主体行为的现代信用意识愈发匮乏,信用缺失不只是各大金融机构面临的重大挑战,甚至演化成了全社会的道德困境。在公益金融体系中,社会公益、全民福祉的落脚点利于扭转传统金融的困局,为社会信用机制的重构带来了新的契机。在民生类刚需产品的“硬性兜底”机制下,民众参与社会公益事业的建设,即可得到公共产品或服务的刚性兑付,这对于重构整个金融体系的信用契约,甚至是全社会的信用契约都有着深远的意义。

公益金融,对于全社会而言,具有在以人为本的发展哲学回归下,超越功能主义,强调金融内在价值的重大意义。同时,它为信用契约日益缺失的金融体系及社会带来了新的模式与希望,从民众的根本需求出发提供刚性兑付,重新培养行为主体的现代信用意识。

四 天使还是利维坦?

将共治的理念融入最初的体系设计,运用金融创新实现资本增值,注重资本的道德面及实际兑付,搭建商业金融与政策金融的沟通桥梁完善现代金融体系……这些都是公益金融从结构或功能上给社会带来的创新与变革,它似乎为“大同”理想的实现提供了一种可能性。究其本质,公益金融引发的更是我们对人类及社会自身的思考,它早已超越外在的完美设计,而是作为一种价值、意义存在。

(一)整体中的自我利益?

20世纪80年代,社群主义的思潮在英美开始兴起。社群主义反对自由主义的自我概念,极力主张将个人的善与社群的善统一起来,并用这种共同的善作为评价社群生活方式的标准。“社群”一词在政治哲学中早就出现,亚里士多德就认为正义根植于“一个社群,其基本纽带是对人类的善和社群的善的共同认知”。在社群主义者眼里,我们对善的感知应当具有绝对的优先性,社群既是一种善,也是一种必需。正义优先的原则要求权利优先的政治学,而善优先的原则要求公益优先的政治学。因此社群主义的实质性主张是用公益政治学替代权利政治学。在传统金融中,公益慈善更多表现为个人的行为,尤其是富商,是个人的善。而公益金融体系下,人人都是社群中不可分割的一部分,人人都有行善的权利,人人都为整个社群所关注。公益金融不否认个体的利益,但这种利益需要在社群中共同实现,即“整体中的自我利益”。也正是当个体私利与社会公益可结合时,更多人会因两种动机的合力而行善。那么,公益金融的哲学基础是不是社群的共同的善?如果是,这种共同的善的评判标准是什么?通过怎样的机制设计可以保证共同的善得到真正的落实?

社群主义对自由主义的批评指出了个人主义根本价值观的某些负面影响,注重人们之间的交换、合作与和谐。而社会选择本质上是个人选择的总和,在现代社会和市场经济条件下,任何一种选择最终都落脚于个人的选择,公益金融亦不例外。暂且抛开人性善恶本质的讨论,任何个人选择,总会带有个体社会、经济、文化背景的烙印,或者是其个人私利追求的些许动机。因此,如何在公益金融体系下使得个人选择能够充分代表集体选择及利益?如果可以通过外部规制来避免,那么这种规制又是怎样的形式与制度设计?是法律,是专家审查,抑或是全社会的监督?而这种规制的度又该如何把握?

在人类文明的进程中,权利体现着人类的基本价值追求,推动着社会文明的演化与进取。区别于义务本位,权利本位强调法的本质属性事实上是人的权利,法始终为人服务。权利本位最初与自由主义权利观的主张基本一致,即将个体的存在置于人类生活的优先地位,充分强调个体自主性和独立性。但以个体为主导的权利本位观,很容易导致个人主义至上,忽视个体本身应对社会及他人承担的责任。公益金融体系下,人人都有行善的权利与责任,人人的权益都能得到关注与实现。那么,公益金融的理念是否异于权利自由主义,而是权利本位与责任主义的结合?如果是,在这一体系中每一个体的权利与责任如何体现?权利如何得到保障?责任又如何得以确保履行?权利与责任之间的张力又是怎样的机制?而这,又是一种怎样的发展哲学?

(二)传统金融的掘墓人?

公益金融,某种程度上是社群主义在金融实践中的体现,它借助金融的杠杆效应,却超出传统金融而发展为对社会价值的回归。传统金融自诞生以来为人类社会发展注入了无数创新的活力,尤其推动了商业领域的快速进步及社会财富的创造。虽然存有痼疾,并经历了多次经济危机,但传统金融始终表现出自我发展、自我反思、自我修复的强大生命力。如今,公益金融的出现是否会逐渐融合甚至吞噬传统金融的王国?公益金融是否会成为传统金融的掘墓人?两者是共融共生、互相促进抑或此消彼长?两者关系的发展机制又是如何?

逐利性是资本的本质属性,但资本也有其道德面。正如亚当·斯密的巨著《道德情操论》与《国富论》,道德生活与经济生活存在着共同的目标,即利己与利他的统一。然而,由于市场失灵等诸多主客观条件的限制,资本的道德总是无法得到充分的体现,或者说无法满足社会公众对社会福利的需求。公益金融从共治的顶端设计开始,嵌入以社会价值实现为最终目标的趋同型合作机制,使得资本为人类社会的全面发展贡献更多的力量。或许,在公益金融体系下的个体仍是经济学中最基本的理性人假设,如果是,那么此时“理性”一词又有着怎样的含义?与其最初的界定又有着怎样的区别?如果公益金融将这一假设颠覆,那么取而代之的又是怎样的个体假设?公益金融对经济学又有着怎样的理论修正与发展?

在金融体系中,公益金融依托对金融工具的运用与创新,及对社会问题的关注与解决,既引导商业金融价值回归,又为政策金融拾遗补阙,有效成为两者的沟通桥梁,建立起更为完善的现代金融体系。那么,公益金融将如何嵌入现有的商业金融与政策金融?三者之间是否会形成“三足鼎立”的局面抑或实现最终的融合?三者之间的边界与沟通协商机制又是怎样的?公益金融是否可以借助政策金融,依托国家信用体系来实现,而非构建自身的信用体系?

本文构建的现代公益金融体系设计无疑是公益金融的创新,但这只是公益金融的实现方式之一,或者说是整个大体系下的一部分。公益金融还有哪些可行的实现方式或其他组成部分?这些实现方式或组成部分之间又存在怎样的联系机制?公益金融的监管又是怎样的?它是一种可控的模式吗?公益金融的实现模式将是区域性的吗?区域的范围又是多大?如何进行区域的划分?如何实现区域间的复制或发展?区域间的公益金融又将存在怎样的联系机制?会有中央层面的宏观统筹设计吗?

(三)愿景:共生、共治、共享

人是社会性的动物,每一个体都是相互依存的,没有任何个体可以完全脱离其他个体而独立存在。公益金融基于社群主义的哲学基础,其必然尊重人的共生性与社会性。从某种意义上看,公益金融是“共生、共治、共享”理念的完美诠释,它超越了民有、民治、民享的概念,超越了所有制的概念,超越了对立的概念,也超越了简单的权利的概念。

“共生”指社会群体中不同个体间所形成的紧密互利关系。每一个体都是社会不可或缺的一员,彼此间紧密相连,互相关心。每一个体都根植于特定的社群环境中,其生活的改善离不开整个社群的发展与进步。“共治”是社群中的每一个体、不同组织或机构两个维度的成员积极、广泛地参与公共事务,为共同目标而努力的过程。在这一过程中,民众的根本需求能够得到充分反映,不同组织或机构的优势能够得到充分发挥,并在沟通、合作中推动社会创新的诞生。“共享”是社会所有成员对社会财富创造和进步成果的公平、共同享用。每一个体都为社会公益事业贡献力量,在成果分享时理应得到公平对待。但,此处的享用超越了简单的权利概念,不再强调“我的”所有权,而是对产品使用权的享用。这一理念的超越对于社会再生产的扩大、社会的创新与进步都具有重大意义。

共生、共治、共享从基础、路径和结果这一完整的链条体现了共同的善。它为我们展现的不只是社会的内在需求与价值,也是资本背后的道德精神与道德情怀。这是一种和谐的状态,一种思维的方式,更是一种心灵的呈现。

公益金融的最顶端,是我们对共同利益的理解,对社会价值的诠释,也是整个社会的最高理想与最大抱负。它代表着我们对真善美的一致追求,而我们所追求的,就是作为“人”的一种根本价值。它可能是一个发展哲学问题,可能是一个伪命题,可能是一个永远无法实现的理想国,甚至是一个利维坦。无论如何,现有的理念、体制、规制可能均会面临根本性的变革或创新,这或许是共享实现的方式之一,也或许是又一个强权。是天使还是利维坦,只有时间能为我们解答……

杜晓山 (2006):《小额信贷的发展与普惠性金融体系框架》, 《中国农村经济》,2006(8)。

胡国晖、雷颖慧 (2012):《基于商业银行作用及运作模式的普惠金融体系构建》,《商业研究》,2012(1)。

焦瑾璞 (2006):《积极探索和发展有效支持新农村建设的金融服务形式》,《济南金融》,2006(4)。

—— (2014):《普惠金融的国际经验》,《中国金融》,2014(5)。

李明贤、叶慧敏 (2012):《普惠金融与小额信贷的比较研究》,《农业经济问题》,2012(9)。

茅于轼 (2007):《兴办小额信贷的几点经验》,《金融经济》,2007(5)。

王名,徐宇珊 (2008):《基金会论纲》,《中国非营利评论》,2008(2)。

王名等 (2012):《美国非营利组织》,北京:社会科学文献出版社。

吴晓灵 (2010):《构建普惠金融体系,促进社会和谐发展》, 《金融时报》,2010-08-03。

王婧、胡国晖 (2013):《中国普惠金融的发展评价及影响因素分析》,《金融论坛》,2013(6)。

赵萌 (2010):《慈善金融:欧美公益风险投资的含义、历史与现状》,《经济社会体制比较》,2010(4)。

中国银监会合作部课题组 (2014):《普惠金融发展的国际经验及借鉴》,《中国农村金融》,2014(1)。

Buttle,M.(2007),“‘I'm not in it for the money’:constructing and mediating ethical reconnections in UK social banking”,38(6)Geoforum.

Bishop,M.& Green,M.(2008),Philanthrocapitalism:How the Rich Can Save the World,Bloomsbury Press.

CGAP(2004),Building Inclusive Financial System:Donor Guidelines on Good Practice in Microfinance,Washington D.C.:Consultative Group to Assist the Poor.

Emerson,J. & Twersky,F.(1996),New Social Entrepreneurs:The Success,Challenge and Lessons of Non-profit Enterprise Creation,San Francisco:The Rob erts Foundation.

Eadery,Y.(2006),“Ethical developments in finance:implications for charities and social enterprise”,2(1)Social enterprise journal.

Edwards,M.(2009),“Why‘philanthrocapitalism’is not the answer:private initiatives and international development”,in M.Kremer,M.van Lieshout,and R.Went(eds),Doing good or doing better:development policies in a globalizing world,Amsterdam:Amsterdam University Press.

Moore,M.-L.,et al.(2012),“The loop,the lens,and the lesson:using resilience theory to examine public policy and social innovation”,in A.Nicholls& A.Murdoch(eds.),Social innovation.Basingstoke,UK:Palgrave MacMillan.

McWade,W.(2012),“The role for social enterprises and social investors in the development struggle”,3(1)Journal of social entrepreneurship.

Nicholls,A. & Pharoah,C.(2007),The landscape of social investment:a holistic topology of opportunities and challenges,Oxford:Skoll Centre for Social Entrepreneurship.

Nicholls,A.(2010),“The institutionalization of social investment:the interplay of investment logics and investor rationalities”,1(1)Journal of social entrepreneurship.

Ottinger,R.(2007),“Portfolio philanthropy:how philanthropists can apply portfoliotheory to make wiser social investments”,5(4)Stanford social innovation review.

Reid,T.(1969),Essays on the Intellectual Powers of Man,Cambridge:MIT Press.