伪嗜铬细胞瘤诊断与治疗

曹邦明

综述

伪嗜铬细胞瘤诊断与治疗

曹邦明

对于严重的、有症状的发作性高血压容易被怀疑嗜铬细胞瘤(PHEO),但确诊PHEO者不到2%。伪PHEO是一种特殊类型的发作性高血压,区别于PHEO及一系列酷似PHEO的临床状况,认知治疗、心理治疗、行为干预,联合β、α1受体阻滞剂,必要时联合抗抑郁、抗焦虑药、结合精心护理有效。无或可疑亚临床心理障碍的发作性高血压应引起人们的关注。行为心血管病学在伪PHEO诊治中有重要作用。现将伪PHEO临床特点、诊断及鉴别诊断、发病机制、治疗策略予以综述。

伪嗜铬细胞瘤; 发作性高血压;亚临床心理障碍;行为医学;行为干预;行为心血管病学

对于严重的发作性高血压,常怀疑分泌儿茶酚胺的肿瘤,嗜铬细胞瘤(PHEO),然而大多数这种症状紊乱患者并不是PHEO,确诊为PHEO者不到2%[1],“伪PHEO”亦可称为“假性PHEO”或“类PHEO”,这一名词是由Kuchel等[2]1981年提出,用于描述肾上腺功能亢进的高血压,患者血压不稳通常由情感诱发,血清共轭儿茶酚胺水平较低。1985年,Kuchel[3]详细描述了伪PHEO典型病例,严重发作及临床症状,而去甲肾上腺素、肾上腺素正常。1996年,Mann[4]报道10例严重发作性高血压,血压发作性升高前无明显情绪抑制,其中8例有严重精神创伤史,缺少与精神创伤的直接联系,3例对心理治疗或心理药理学干预迅速而持续有效,揭示发作性高血压具有心理学起源:抑制而不是被察觉的情感因素。1999年,Mann[5]使用伪嗜铬细胞瘤描述缺乏儿茶酚胺过度分泌的发作性高血压。近年有些学者[6-8]将除外PHEO的发作性高血压统称为伪PHEO, Sharabi等[6]报道70%的伪PHEO具有PHEO较高特异性和敏感性的三联症,即心悸、头痛、出汗。

1 伪嗜铬细胞瘤的诊断与鉴别诊断

1.1 伪PHEO的定义与诊断标准

目前尚无统一的标准,广义的讲,临床怀疑或误诊为PHEO,经检查排除PHEO的发作性高血压统称为伪PHEO;狭义的讲,发作性高血压排除PHEO及类似PHEO的疾患,其发作可能与情感相关,包括焦虑障碍、惊恐障碍;特别严重的发作性高血压,不易解释的发作性高血压症候群,无儿茶酚胺生化指标升高,并非由情绪因素直接诱发,多数具有情绪创伤史或消极的对应方式,区别于惊恐障碍、焦虑障碍、创伤后应激障碍,排除PHEO及类似PHEO的疾患称为伪PHEO。我们强调第三种定义方式,因为缺少情感诱因,往往被人们忽视。Mann[5]报道1例患者确诊前曾就诊于39名医师,多种降压措施效果不佳。

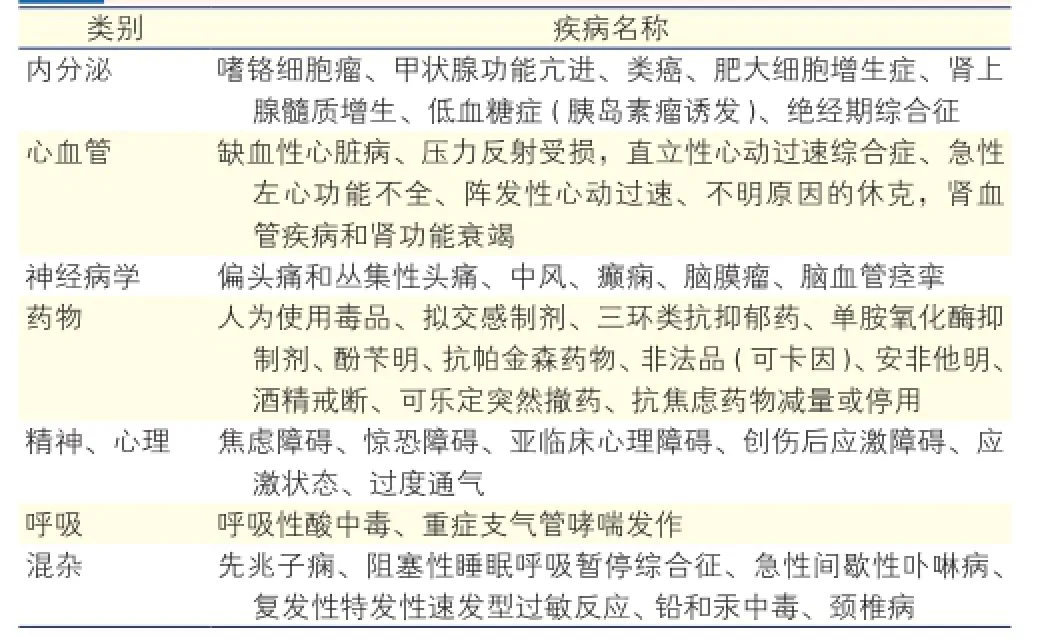

1.2 伪嗜铬细胞瘤的鉴别诊断

常见酷似PHEO的临床状况见表1。

表1 常见的酷似嗜铬细胞瘤的临床状况

PHEO: 是源自外胚层产生儿茶酚胺的肿瘤,世界卫生组织将PHEO定义为起源于肾上腺髓质产生儿茶酚胺的肿瘤,沿交感神经结分布的嗜铬细胞组织肿瘤则定义为副神经节瘤(异位PHEO,paraganglioma,PGL)。肾上腺外PHEO(祖克坎德尔体除外)缺乏苯基乙醇胺-N-甲基转移酶激活,无法将去甲肾上腺素转变为肾上腺素,仅分泌去甲肾上腺素。

定性诊断:(1)血、尿甲氧基肾上腺素(MN)、甲氧基去甲肾上腺素(NMN)测定:儿茶酚胺中间代谢产物甲氧基肾上腺素类物质以“渗漏”形式持续释放入血,浓度与肿瘤体积密切相关;儿茶酚胺分泌的短期变化对其影响不大;留取标本不受症状是否发作的限制;半衰期较长,波动小;不易受药物及其他因素影响,建议推广应用[9]。阴性几乎能有效排除PHEO/PGL,无症状的小肿瘤或仅分泌多巴胺者可假阴性。血浆游离MNs和尿MNs升高≥4倍以上,诊断PHEO/PGL的可能几乎100%,临床疑诊但生化检查结果处于临界或灰区者应标准化取样条件,推荐联合检测以提高准确率。(2)血、尿儿茶酚胺及尿3-甲氧基-4-羟基-扁桃酸或高香草酸测定:可能受多种生理、病理及药物影响,可作为MN、NMN测定的补充。

定位诊断:解剖影像学定位:主要是计算机断层摄影术(CT)与磁共振(MRI)。MRI优点是敏感性与CT相仿,无电离辐射、造影剂过敏之虞,评价有无血管侵犯,冠状位显示交感神经链上的PHEO有优势,全身MRI弥散加权成像有助于探测多发或转移灶。功能影像学定位:(1)间碘苄胍显像:对PGL和恶性PHEO敏感性较低。(2)生长抑素受体显像:奥曲肽显像对恶性/转移性病灶的敏感性优于间碘苄胍。(3)正电子发射体层摄影(PET)显像:对转移性PHEO,18F-FDAPET优于123/131I-间碘苄胍。

不稳定高血压:血压升高具有突然、显著、反复波动特点的高血压称为不稳定高血压,血压从正常水平升至不同水平,多数患者并无临床症状,部分患者可有头疼、眩晕、体虚乏力等症状,患者认识到血压升高与情绪悲伤、紧张状态、应急反应或压力明确相关。发作性高血压患者自称高血压症候群无压力和情绪悲伤等诱因,这与不稳定高血压形成鲜明的对照。不稳定高血压病因不同,普通抗高血压治疗并非都能卓有成效,抗焦虑治疗及其他减轻紧张焦虑情绪的策略比单纯抗高血压药物治疗更有成效。

惊恐障碍:症状包括心悸,出汗,颤抖或晃动,气短,窒息感,胸痛,恶心或腹部不适,头晕或虚弱感,感觉异常,超热或寒冷,不真实感,对失控或精神失常的恐惧,死亡恐惧;具备四条以上条件提示惊恐障碍。惊恐障碍发作前有厄运感或恐惧感,但在伪PHEO及其少见,或者仅是躯体症状,而不是在发作前出现;大部分惊恐障碍血压升高缓和[20 mm Hg(1 mmHg=0.133 kPa)或以下水平],伪PHEO血压波动幅度明显高于惊恐障碍,达40~100 mm Hg或以上[5];头痛并不是惊恐障碍的症状之一,但在PHEO和伪PHEO均较常见[6]。惊恐障碍患者血浆肾上腺素水平正常,与调节去甲肾上腺素释放的突触前机制敏感性相关,而伪PHEO血浆肾上腺素水平升高,与对内源性儿茶酚胺的反应增强相关[6]。

创伤后应激障碍: 创伤后应激障碍(PTSD)是指受到异乎寻常的威胁性或灾难性、心理创伤后数日至数月,出现强烈而持久的心理和躯体反应,心理反应表现为极度激动、紧张恐惧、烦躁不安、失眠;躯体反应主要为血压升高、心动过速、心律失常或心绞痛发作,既往创伤史有关,血浆去甲肾上腺素水平升高,但严重的血压升高并不是其特征,患者能明确认识创伤及其影响。

压力反射受损:高血压与低血压交替,血压大幅波动,可有颈部外伤、手术、接触放射线史、肿瘤、副神经节瘤、脑干中风、传入传感器神经病变。伪PHEO缺少这种血压交替,心理治疗、精神药理学干预有效,区别于压力反射受损。

颈椎病: 颈性高血压是指因颈椎劳损、退行性变、外伤等原因,使颈椎间组织失稳及错位,产生无菌性炎症,直接或间接刺激颈交感神经节或椎动脉而引起血管舒缩功能紊乱,脑内缺血,从而导致的中枢性血压异常。发病时表现为发作性交感神经兴奋而引起血压升高、心率快、头痛、面色潮红、出汗等,患者常伴有颈部疼痛、发紧、上肢麻木等症状。

脑血管痉挛: 是指颈内动脉或椎-基底动脉系统的动脉硬化斑块使血管腔狭窄和出现血流涡流,当涡流加速时,刺激血管壁致血管痉挛而出现短暂性脑缺血发作,涡流减速时症状消失;蛛网膜下腔出血可引起广泛的和局灶性脑血管痉挛;脑部手术时对脑的大动脉进行操作时,可见动脉的管径显著变细。持续的高血压、局部损伤或微粒子的刺激下也可引起脑动脉痉挛,导致短暂性脑缺血发作,血压波动。

2 伪PHEO的发病机制

最早的解释见于1935年,Page认为是间脑交感和副交感神经中枢兴奋所致。Blum等[10]发现伪PHEO尿液中环磷酸腺苷明显升高,提出肾上腺素能受体活性增高是病因。Hamada等[11]研究伪PHEO Valsalva动作血压反应明显高于PHEO、原发性高血压及血压正常者,而应用非选择性β受体阻滞剂或α1受体阻滞剂可以抑制这种升压反应,提示伪PHEO β、α1受体敏感性增高;PHEO患者Valsalva动作Ⅳ期血压反应明显抑制,PHEO被切除后血压反射恢复正常,原因可能是PHEO持续儿茶酚胺升高导致β、α1受体敏感性降低,因此β、α1受体阻滞剂有助于控制伪PHEO患者症状。伪PHEO的起源及交感神经系统激活与心理学因素的相关性往往被忽视,源于症状发作主要表现在血液动力学及躯体症状的变化,而不是情绪悲伤、惊恐、紧张。大部分患者承认曾受虐待或历经创伤[4],但自称心理未受到影响。因此,伪PHEO的心理学起源可能起始于并不被察觉的诸如抑制等防御性的潜意识。许多创伤与灾难的幸存者早期经历严重的情绪刺激,后来终于成功抑制了创伤相关的不利情绪,然而这种被抑制的情感并未从潜意识中根除,由此可能导致难以解释的交感神经系统激活及阵发性血压升高。情绪抑制有两种形式:患者具有创伤史,但否认创伤的影响;患者对生活压力无意识的消极的对应方式[12]。某些患者甚至在愉快的休假和放松状态突发症状[13],使临床医师容易忽视创伤史以及生活方式的探究。

3 伪PHEO的治疗

利尿剂、血管紧张素转化酶抑制剂、血管紧张素受体阻滞剂、钙拮抗剂并不能完全治愈发作性高血压,发作间期正常的血压不需降压药物,区别于传统的降压策略[14,15],不宜应用激进的降压策略。以下四种措施单独或联合应用更有效。

3.1 抗高血压药物治疗

(1)急性期处理:静脉应用拉贝洛尔/硝普钠/硝酸甘油。非严重血压升高者可以口服中枢交感神经阻滞剂如可乐定。(2)预防发作:β、α1受体阻滞剂(如多沙唑嗪、特拉唑嗪)联合应用。有趣的是α1受体阻滞剂作为PHEO主导用药,有时联合应用β受体阻滞剂(依据α1受体阻滞剂导致的心动过速而定);伪PHEO倾向于β受体阻滞剂效果稍好。拉贝洛尔、卡维地洛均提供β、α1受体阻滞,但生物利用度不稳定。中枢性α1受体兴奋剂可乐定副作用如疲劳、困倦等限制了其应用。

3.2 精神药理学干预

发作性高血压急性期的处理:快效苯二氮卓类,例如阿普唑仑可以迅速终止某些患者的高血压发作,它可以替代或者与抗高血压制剂一起应用。预防性措施:推荐应用抗抑郁剂、抗焦虑药。某些患者否认情感因素的参与,抗抑郁必要时结合抗焦虑药物。急性期也可以首先尝试阿普唑仑或可乐定与β、α1受体阻滞剂相结合的策略。

3.3 心理学干预

认知治疗,心理学干预。当认识到抑制的情感因素,某些患者症状很快减轻或消失。心理治疗不应强制进行。一些减轻心理压力的措施如稳定呼吸、放松呼吸有助于控制病情。

3.4 行为干预,护理干预

患者倾诉情感、甚至某些隐私,医务人员恪守医德,为患者保守私密,有助于发现亚临床心理障碍的患者,当患者认识到情感因素在本病发生发展过程中的作用,症状可能很快减轻或消失。

4 行为医学与伪PHEO

1999年纽约的Rozanski等提出,焦虑、抑郁、某些人格特征、社会孤立和慢性的生活应激事件等5种心理社会因素,通过不良的生活方式和心理行为习惯,激活交感和血小板活性等机理,引起严重的心血管事件。心理行为危险因素加重并促发常见的高血压,高血糖,血脂异常和肥胖等危险因素。1992年维多利亚宣言提出健康四大基石——合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。2004年INTERHEART研究第一次将“过分紧张”这个心理因素列出,是引起严重心脏病的危险因素。“双心医学”是心理心脏病学的简称,研究心理障碍与心血管疾病之间的互相影响和转归,仅涉及了四大健康基石的1/4(心理平衡),建议应用2005年Rozanski等[16]提出的“行为心脏病学”来代替双心医学的提法。杨菊贤教授提出生命木桶理论[17],构成生命木桶的八块生命木板为:环境行为木板、 起居行为木板、 睡眠行为木板、饮水行为木板、膳食行为木板、运动行为木板、烟酒行为木板、心理行为木板,任何一块生命木板的缺失都会造成生命之水的流失。上述理论不能全面解释伪PHEO/发作性高血压,因为发作性高血压并非由紧张、情绪悲伤、恐惧或恐慌等直接引起,伪PHEO的诊治属于行为医学的范畴,行为医学在心血管领域的应用:既行为心血管病学。心理行为危险因素增加心脑血管疾病的风险,广义的行为心血管病学包括行为心脏病学、高血压、外周动脉疾病和行为脑血管病学。

5 小结

伪PHEO是一种严重的发作性高血压,不易解释的发作性高血压症候群,无儿茶酚胺生化指标的升高,并非由紧张、情绪悲伤、恐惧或恐慌等情绪因素直接引起,多数具有创伤史或消极的对应方式,区别于PHEO及酷似PHEO的疾患,认知治疗、心理治疗、行为干预,联合β、α1受体阻滞剂,抗抑郁药、抗焦虑药等精神药理学治疗有效。

[1] Vaclavik J, Stejskal D, Lacnak B, et al. Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patients. J Hypertension, 2007, 25: 1427-1431.

[2] Kuchel O, Buu NT, Hamet P, et al. Essential hypertension with low conjugated catecholamines imitates pheochromocytoma. Hypertension, 1981, 3: 347-355.

[3] Kuchel O. Pseudopheochromocytoma. Hypertension, 1985, 7: 151-158.

[4] Mann SJ. Severe paroxysmal hypertension. An automatic syndrome and its relationship to repressed emotions. Psychosomatics, 1996, 37: 444-450.

[5] Mann SJ. Severe paroxysmal hypertension (pseudopheochromocytoma): understanding the cause and treatment. Arch Intern Med, 1999, 159: 670-674.

[6] Sharabi Y, Goldstein DS, Bentho O, et al. Sympathoadrenal function in patients with paroxymal hypertension: pseudopheochromacytoma. J hypertension, 2007, 25: 2286-2295.

[7] Páll A, Becs G, Erdei A, et al. Pseudopheochromocytoma induced by anxiolytic withdrawal. Eur J Med Res, 2014, 19: 53.

[8] Suh J, Quinn C, Rehwinkel A. Lateralizing sensorimotor deficits in a case of pseudopheochromocytoma. Yale Biol Med. 2014, 4: 569-573.

[9] Barron J. Phaeochromocytoma: diagnostic challenges for biochemical screening and diagnosis. J Clin Pathol, 2010, 63: 669-674.

[10] Blum I, Weinstein R, Sztern M, et al. Adrenergic report hyperactivity a cause for Pseudopheochromocytoma? Medical hypotheses, 1987, 22: 89-96.

[11] Hamada M, Shigematsu Y, Mukai M, et al. Blood pressure response to the valsalva maneuver in pheochromocytoma and pseudopheochromocytoma. Hypertension, 1995, 25: 266-271.

[12] Mann SJ, Severe paroxysmal hypertension(pseudopheochromocytoma). Current hypertension reports, 2008, 10: 12-18.

[13] Hunt J, Lin J. Paroxysmal hypertension in a 48-year-old woman. Kidney International, 2008, 74: 532-535.

[14] 孙宁玲. 《难治性高血压诊断治疗中国专家共识》要点及解读.中国循环杂志, 2014, 29: 241-243.

[15] 冯晶晶, 王增武, 王馨, 等. 江苏省社区高血压规范化管理效果及其影响因素分析. 中国循环杂志, 2014, 29: 352-355.

[16] Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, et al. Psychosocial risk factors in cardiac practice: The emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol, 2005, 45: 637-651.

[17] 杨菊贤, 刘汪生. 生命木桶理论与健康长寿——行为医学的理论. 心血管康复医学杂志, 2010, 19: 113-114.

2015-02-01)

(编辑:常文静)

221005 江苏省徐州市,江苏大学附属徐州医院 徐州市第三人民医院 心内科

曹邦明 副主任医师 硕士 江苏大学兼职教授 主要研究方向冠心病及高血压的诊断与治疗 Email: hypertension@163.com

R541

A

1000-3614(2015)08-0822-03

10.3969/j.issn.1000-3614.2015.08.027