“天逸囚窟生”的来由——抗战时期的苦禅大师

文/ 刘 岳

(作者系北京市委党史研究室宣传处处长)

李苦禅先生不但是中国美术史上一位承前启后的艺术大师,而且在抗日战争期间他积极参加抗日工作。美术界公认“吴昌硕之后有齐白石,齐白石之后有李苦禅”。

教堂接头 联络抗日

1937年7 月7 日卢沟桥事变后,北平沦陷,汉奸组织“新民会”想让苦禅先生出来给他们撑撑门面,被严词拒绝。第二天,李苦禅先生辞掉北华美专、北平美术学院的教学职务,决心不在日本人占领地的学校做事。

北平新街口教堂的黄浩是八路军冀中军区“平津特派人员主任”,苦禅先生的学生黄骐良与黄浩同乡同宗。通过黄骐良介绍,苦禅先生成为“黄浩情报组”的一名成员。

地下特工 小院藏身

苦禅先生参加抗日地下工作后,他居住的柳树井2 号就成为“黄浩情报组”的联络点。交通员、奔赴根据地的青年学生、外国友人等常在这儿藏身、中转,然后转移到根据地,奔赴抗战前线。至于这些人的姓名、去向,他从不打听,也记不住都是什么人。因为他明白这是地下工作的原则。

有时候赶上苦禅先生手头紧巴,为了给过路的同志凑盘缠,他就到当铺卖了自己的衣物换钱。还有的时候,他到当铺买回些旧衣服,给同志们化装。

苦禅先生一家节衣缩食,却千方百计让路过柳树井的“地工”人员吃饱饭。有时家里的粮食吃光了,他就去粥棚赊粥,一旦赊不来粥,全家就要挨饿。苦禅先生在新中国成立后曾感慨地对子女们说:“那时候讲‘爱国’一词,真是沉甸甸呀,抗日爱国就意味着随时准备挨饿、流血、杀头。”

抓进监狱 惨遭折磨

苦禅先生的地下抗日行动,引起了日本宪兵特务的怀疑。

1939年5 月14 日黎明,十几个日本宪兵和汉奸冲进了苦禅先生的小南屋。鬼子用枪顶住了苦禅先生和他的学生魏隐儒,用手铐铐在一起,押上大卡车,以私通八路的罪名抓到沙滩北大红楼——北平日本宪兵队本部“留置场”(拘留所)。

关押期间多次受到折磨:灌凉水、压杠子、皮鞭抽,甚至往指甲里扎竹签。打晕过去了,就用凉水浇醒,接着用刑。但是,苦禅先生扛住了,什么都不承认。

几十年后,苦禅先生回忆在监狱中的经历时谈到:“沙滩儿红楼,50 多年前我在那里上过课,文学课。文科大楼下边是地下监狱,住了8 天,死了多次。灌水是常事。压杠子压了一次,都‘死’了。浇凉水,通身很凉,一泼水就缓过来了。”

“那时每天8 点钟上堂,下午是1 点钟上堂。他们要枪毙的人,星期六就提出来到别的屋里去了,第二天早上就行刑。在一次审讯中,鬼子头少佐上村喜赖问我:‘苦禅先生,今天星期六,我救不了你了!’我说:‘上村!你们杀人的法子不是四个吗?一狗吃,二枪毙,三活埋,四砍头。你尽管用吧!我不怕这个! ’”

由于苦禅先生知名度高、影响大,再加上没有真凭实据,日本宪兵只好把他放了。这一段生死劫难更激励了苦禅先生的斗志。此时他把国仇家难蕴藉于胸,便以“天逸囚窟生”的落款创作了一系列的作品。

《苍鹭》 26.5×32.3cm 1939年款识:天逸囚窟生 钤印:天逸囚窟生(朱文)

《梅竹坚石》 26.5×32.3cm 1939年款识:天逸囚窟生 钤印:天逸囚窟生(朱文)

《群飞雀》 26.5×32.3cm 1939年款识:天逸囚窟生 钤印:天逸囚窟生(朱文)

《草虫玉簪花》95.8×45cm

《草虫玉簪花》

意境是一种心理境界和人品情调。白石老人出生农家,他的笔下频频显出湖南乡间生活与自然山水的境界,但他多以朴素的情感和单纯的构图于画面完成,比如农具、收获的果实......最有情调的是他的画作常题“作于灯下”,他老人家画的偷油的老鼠或者扑灯的飞蛾都是与油灯或蜡烛为伍,同治、光绪年间自然是没有电灯泡和管儿灯的。

而李苦禅先生的此张小条幅简洁单纯,四片玉簪叶墨色浓淡相同,叶面的空白处叶筋勾得轻松俏皮,一支簪梗独挺几只花苞和一朵低垂盛开的玉簪花。此画的造型、构图、墨线与用墨的显示了李苦禅先生的眼力和功力。而“苦禅灯下写”,让我们联想到白石老人的“灯下”。“灯下”二字平添了我的几分感慨,因为他的生活历程艰苦,一生豪爽,从不存钱,以苦为乐,一个“灯下”概括了他的勤奋与艰难。白石老人的“灯下”让我们感受到了农家生活的艰难,苦禅先生的灯下让我们感受到的是颠沛流离的辛酸。

白石老人的补虫为此画增色不少,补虫的技巧也颇高,尤请注意虫与花蕾之间的角度安排,特别巧妙合宜。为了保持整体构图的空灵感,白石老人竟将“白石补虫”与钤印挤题于右边。不张扬,不偏颇,稳稳地起到了“寸砣称百斤”的作用。这么单纯的题材可令人品味无尽!

许麟庐先生的诗塘是他晚年题写的,用词生动,书写飘逸,特别是行文中那股浓浓的思念之情,令人潸然。

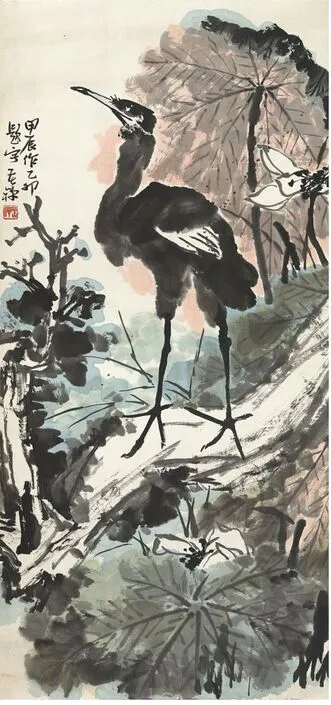

《荷鹭图》

林风眠先生邀请苦禅先生任教于杭州艺专,这是他艺术生涯的重要一段,杭州得天独厚的自然景观与人文历史丰润了苦禅先生的题材和笔墨。此幅是作者忆任教于杭州国立艺专时,观察体会西湖情景的写意力作,再现了当初尚具野趣的西湖之自然氛氲。画中主角苍鹭,双足挺立,昂首欲翔,颇似作者风骨。丰满层迭的荷叶,若隐若现的荷花,令人感到西湖当年“接天莲叶无穷碧”的一隅。苦禅先生常讲“大写意花鸟是大自然的一部分,要让人觉得画外有画,方显大气。如果总是画里找画,便如俗话所说‘罐儿里养龟——长不大’,很小气。清宫如意馆里的不少画就是这样的。”

苦禅先生钟情于京戏里的大武生和花脸行当,觉得这两类角色体现一种洒脱、率真的舞台人物,具有阳刚之美,他常讲,演员一上台一戳一站就得像样儿,要大气,不能小气,看这只水禽是不是像位武士、将军?凝眸沉思、仰天而视,禽鸟的两只长腿如戟如枪,直插于歪斜老树干之上,右上高擎的荷叶犹如云罗伞盖,平添一种威风之气,在它的前后左右分别添加了荷花、枝干,特别是脚下的苍老树干都成为这位威武将军的随从和点缀。动物拟人化,并且设定有趣的情境,这是苦禅先生笔下禽鸟生动雄奇的秘诀。

苦禅先生非常善于构图,诸多变化,层次丰富,而突出的特点是整。他常以练太极拳为例,太极的所有动作就是在如行云流水的动态中求气的完整。

《荷鹭图》138.4×68.8cm 1964年

《荷塘鱼鹰》 齐白石、李苦禅、许麟庐合作 95×178.3cm 1950年

《荷塘鱼鹰》

中国的传统教育方式是以师承为主线,比如,孔子门下七十二贤人,以下又有各代名师与高徒,形成了儒学的浩瀚队伍。绘画的继承与发展亦如是,比如吴门画派。在近现代大写意花鸟画坛上齐白石、李苦禅、许麟庐三人的师生关系与艺术传承突显出这一特征。在这里我们且不论述齐白石先生遍访贤师而独僻蹊径,自成一家的过程,只是从齐、李、许三人生活的年代和各自的绘画特质,统观一下他们对大写意花鸟画的推动与发展。

齐白石(1864-1957)、李苦禅(1899-1983)、许麟庐(1916-2011),他们三人生命的接力达147年之久。白石老人从细木匠起步涉猎书法、金石、诗词、绘画。苦禅先生从幼时习国画到考入国立艺专西画系,又转身拜师白石老人,一生教学、创作大写意花鸟。麟庐先生初出津门,往返京津,师从溥心畬等,后经苦禅二哥介绍,拜在齐门。从同治三年1864年,到改革开放后的2011年,他们始终围绕着大写意花鸟的发展,完成了艺术的推进和生存的价值,在美术史上这是罕见的。我们不能仅说这是历史的巧合,这应该是一种必然。必然的原因是大写意花鸟画的内涵和魅力是凝聚他们的核心。

且看这件《荷塘鱼鹰》,首先感受到的是师生三人在艺术追求上的共性,同时也显示出他们的个性,这是一幅既统一和谐又张扬生动的大写意。苦禅先生的功力与麟庐先生的潇洒,白石老人的严谨与中肯,至今或许没有与之比肩的作品。

1950年李苦禅建议许麟庐出资在北京办起了第一家画店,齐白石与徐悲鸿先生题匾命名为“和平画店”。征得白石翁同意,竖起了“齐白石书画专售店”的标牌,白石翁经常光临此店二楼,当场授徒、作画。李、许二位作画亦及时请恩师过目指正,齐翁则择爱题识。天时、地利、人和,此幅即当时完成于和平画店,此情此景此佳作不可再现了。

两幅《渔鹰图》的对比

渔鹰 117×58.7cm

近百年来西学东渐,西式学堂的开建推动了教育的普及,但是就教育的整体发展过程而言,那是一个巨大的研究课题。无可置疑的是,在美术教育方面有了很大的发展。这从习画的门派师承到吸纳素描、速写、油画等西画在我国引起的推进的变化,使美术教育开阔了眼界,增加了胆量和丰富了手段。在苦禅先生的作品里,我们即可以得到验证。

这是两张同为鱼鹰而绝不相同的作品,环境不同,意境不同,构图处理不同。但是大家都能看出,这两只展翅的渔鹰,造型和角度完全一样,可是观者不会感觉苦禅先生是在重复自己。他在这两件同样题材的绘画中表现了不同的构思,采用了不同的手法,达到了截然不同的境界。

区别在哪儿呢?

1、大环境绝然不同,一只位于水边,一只踞于树上。

2、画面主体——两只渔鹰在不同的环境中,情绪不同,一只要瞄准同伴的位置,选择空间,要飞跃水面,看它机警的眼神,正在判断与选择。看它身上还有水点子呢!那只树干上的渔鹰呢正在洋洋得意,似乎在笑,在叫,在唱,它的眼神是轻松愉悦的,一副休憩恬静的样子,画到此处,老人也正在乐呵呵的说笑呢!

3、表现手法不同,水边渔鹰以运墨为主,树上渔鹰则以光影为主,我们在它抖动的翅膀中感受到西画光影与结构透视的有机融合,虽然苦禅先生运用的仍是水墨。

艺术家侯一民先生以观察苦禅先生作品的多年体会说,西画中素描、速写的基本功练习壮大了他的胆量和气魄。画中的两只渔鹰的翅膀都非常符合造型结构,特别是翅膀的动势,但让人感慨的是这一切都是用大写意笔墨完成的。

鱼鹰 119.5×122cm

《墨荷图》 70×137.5cm 1959年

《墨荷图》

周敦颐的《爱莲说》是中学课本必学的文章。中国古典文学在教材中占据相当少的比例的当代,这篇文章颇显出它的价值。文中对莲的描述达到了形神兼备:形是具象的,而神则是在具象的描述中体现出来的,特别是一个“爱”字把作者对莲的痴情贯穿全篇。而“出淤泥而不染”早已成为一种衡量人们道德的标准了,莲花也就成为艺术家常表现的物象了。

苦禅先生最常爱画墨荷,他以荷花、荷叶为主体,充分运用笔墨的表现力。此幅作品别有意境,为作荷之精品,笔墨酣畅,一气呵成,六朵荷花掩浮于墨叶之间,以泼墨法,浓淡墨相间作荷叶,颇有“荷烟朦胧”的自然氛围,更有淋漓舒畅的水墨洇晕之趣。荷与叶之间并无常见之挺拔荷梗,却杂以浓墨水草,以俏皮、潇洒的弧线破解与归拢,实在巧妙之至。

苦禅先生毕业于西画系,而且很喜欢文艺复兴时期及印象派画家的作品。余暇时常仔细研究鲁本斯、伦勃朗、莫奈、马奈等画家的作品。在他脑中的“库存”里不乏世界名作的记忆,了解到他的这一方面,你会联想到,这幅作品当称之为中国水墨的《睡莲》。法国印象派莫奈的《睡莲》表现的是光影中自然界的美妙,而苦禅先生的睡莲是蕴藉于胸中,以水墨完成的意象。近世国外也有以水墨点洒宣纸的“东方抽象派”画作,实则仅得中国写意笔墨形式的九牛一毛而已,并不识其真谛,观众也怪而远之。“文革”十年文化断层后的国人,亦有盲目趋从而舍本逐末者,缘木而求鱼。

写到此处不禁想起苦禅先生书写的“中国画驾于世界之表,而不识者见之寒心吐舌,伤哉!”老人家的坚定信念难道不令人敬佩么?

画面右下角题字(局部)

《霜柿秋鹰图》

348×93.5cm 乙丑年(1925年)

齐白石题签:《霜柿秋鹰图》超禅画,白石题。乙丑九月。(按:李苦禅名英,字超三,白石翁合其字与艺名“超禅”题此。)

款识:

1.素练秋高草树枯,来从东海势应孤。即看一击还千里,更爱凌风不爱呼。乙丑夏,英。

2.此吾廿余岁初习之大幅,已忘却矣。一年来烟台,友人携以观,幻若梦景,不知所自作也。兹复题识以志吾青年习作之过渡耳。1964年,苦禅年六十又三。(按:李苦禅生于1899年,至1964年应该是六十五周岁,此处题六十三岁乃是笔误。)

3.瘦生二哥雅赏。高唐超三李英赠于京华。

4.乙丑芒种前二日雪涛拜观。(按:王雪涛与李苦禅在北京国立艺专是同学,又皆拜师于齐白石门下。)此画是到目前为止所发现的李苦禅最早的巨幅作品。1964年苦禅老人赴烟台博物馆参观,得见此画,感慨系之,即题两行以志当年此作。更有其恩师齐白石为之题签,尤为珍贵。

1925年李苦禅年仅26 周岁,作大幅写意画即有如此魄力。读其当年所题诗句,来日“一击千里”之志可见端倪。

《君子之风》(兰、梅)

“君子”与“小人”是儒学中区分好人与坏人的标准。《诗经》中的第一首《关雎》首次出现了“君子”一词——“窈窕淑女,君子好逑”,前人注释此句,把“君子”归结为兼有地位和道德双重意义的人。千百年来,人们把品德高尚,行为廉洁,为国为民伸张正义以至献身的人赞美为“君子”,以至品评某人正派规矩时,赞许此人有“君子之风”。

宋代朱熹说:赋者,直接抒情;比者,借物言志;兴者,托物兴辞。赋,比,兴的手法始终在民族文化艺术的发展中起着作用。

因此松竹梅兰菊就成为传统文人赋比兴的重要载体。古人之所以为我们留下以它们为主题的作品,皆因传统美德之教:梅花的高洁已由宋人林和靖咏到了极致;兰蕙的芳菲已让屈原大夫求索到难以超越的境界;菊花的风采已让陶渊明东篱采尽,以至逼得曹雪芹在写林黛玉作《问菊》诗时,奇想出“孤标傲世皆谁隐,一样花开为底迟?”这般令人百转柔肠的句子。

以自然界高洁、挺拔、含蓄幽香的植物拟人之品德这是比兴的手法,天人合一的观念,充分表现在诗歌、绘画中。李苦禅先生的笔下多绘雄强之势的苍鹰,威凛古拙的松石,正气有节的修竹,但也不乏梅、兰、菊等花卉,皆洋洋一番君子之风。

繁易,简难。苦禅先生的这两幅精品一改雄强之势,以极简括、极松弛的手法完成,尤如一首西乐中的小夜曲,或是宋词格式中的一首小令。

《红梅》 65.8×32.9cm