“有(一)点(儿)”和“(一)点(儿)”的语义、语用对比①

葛锴桢

(北京大学对外汉语教育学院,北京,100871)

“有(一)点(儿)”和“(一)点(儿)”的语义、语用对比①

葛锴桢

(北京大学对外汉语教育学院,北京,100871)

有(一)点(儿);(一)点(儿);语义;语用

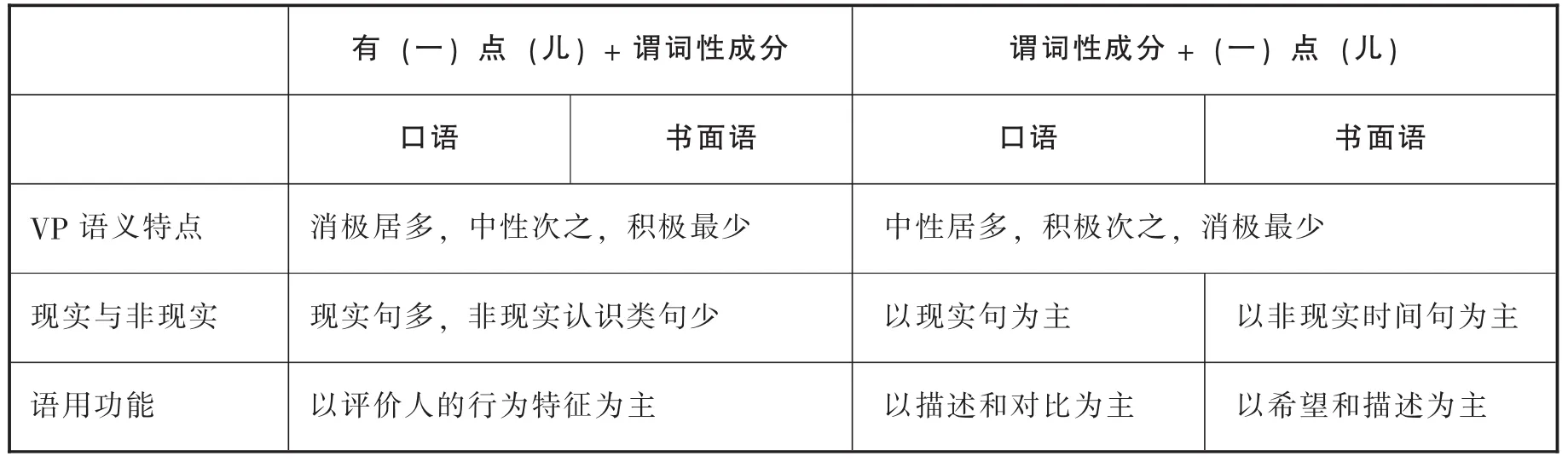

通过语料统计发现,“有(一)点(儿)”后谓词性成分消极的占绝大多数,其次是中性的,积极的非常少;“谓词性成分(一)点(儿)”前谓词性成分中性的占绝大多数,其次是积极的,消极的极少。“有(一)点(儿)”多出现在现实句中,“谓词性成分(一)点(儿)”口语中多出现在现实句和非现实认识类句中,书面语中多出现在非现实时间类句中。“有(一)点(儿)+谓词性成分”的语用功能为评价,“谓词性成分+(一)点(儿)”的语用功能为表示希望、对比和用于描述。

0.引言

学界对“有(一)点(儿)”和“(一)点儿”的关注比较多,但主要集中在它们的句法、语义特点和二者的异同上。

《现代汉语词典》等大多数辞书都认为“有(一)点(儿)”表程度不高,多用于不如意的事情。(吕叔湘,1996;侯学超,1998;鲁健骥、吕文华,2006;施光亨、王绍新,2011)范妍南(2004)指出语境和传统思维习惯是导致“有点儿+形容词”表达一种消极、负面的评价的主要因素。但程美珍(1989)、马真(1989)、张邱林(2006)等学者注意到了“有点儿”在一定的语境中也可以用于表中性或积极的事情。关于“(一)点(儿)”的句法语义特征,杨从洁(1988)、马庆株(1992)、帅宝春(1999)、萧国政(1998)、修美丽(2002)、卢华岩(2007)等学者都作出阐述,研究成果主要集中在其与动词、形容词结合时的句法位置以及能进入此格式的动词、形容词的特点;另外,其语义特征多认同与度量有关。

关于“有(一)点(儿)”和“(一)点(儿)”的异同,学者也主要从句法和语义方面做了比较。杨从洁(1988)、李莺(2001)都从肯定句与否定句的角度比较了二者的异同;郑军(2003)探讨了“有点+A”和“A(了)一点”的转换规律;李燕(2008)、谢平(2008)、曹利娟(2011)从语义特征角度比较了二者的异同。也有学者从偏误角度对二者进行分析,如刘辰洁(2002)、赵凤珠(2008)、李德华(2009)分别从韩国留学生、维哈族学生、维族学生的习得情况对“有点儿”和“一点儿”进行偏误分析,都提出了母语负迁移是偏误产生的主要原因。

不难看出,“有(一)点(儿)”多用于不如意的事情几乎成了共识,然而现有的结论都是内省式的,缺乏语料的统计分析,实际语言中的情况到底如何,不得而知。虽有学者注

意到其后的谓词性成分有中性和积极的情况,但没有做出解释。“(一)点(儿)”做补语时谓语动词的语义特点也未注意到。关于“有(一)点(儿)”和“(一)点(儿)”的比较,多集中在句法、语义方面,缺乏语用上的对比分析。在偏误分析中多强调母语负迁移的影响而缺少对汉语本体特征的归纳整理。有鉴于此,本文将通过对北京大学中国语言学研究中心(CCL)的语料库中的现代汉语文学语料这些书面语语料(包括现代文学、当代文学和报刊中的作家文摘,语料规模千万字以上)和北京语言大学语言研究所的北京口语语料查询系统(BJKY)的口语语料(该语料库规模约184万字)进行统计,对“有(一)点(儿)”后的和“(一)点(儿)”前的成分的语义特点、这两个词语的语用特点以及它们与谓词性成分形成的结构的语用功能做一个全面的考察,方便汉语学习者能准确得体地运用这两个词语。图1即为本文所要探讨的主要问题。

图1

1.“有(一)点(儿)”后和“(一)点(儿)”前的成分的语义特点

1.1 “有(一)点(儿)”后的成分的语义特点

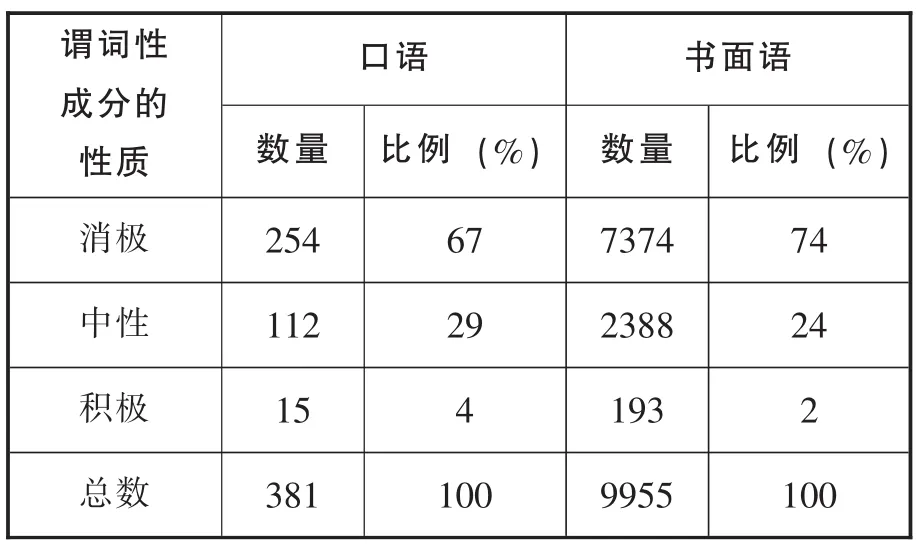

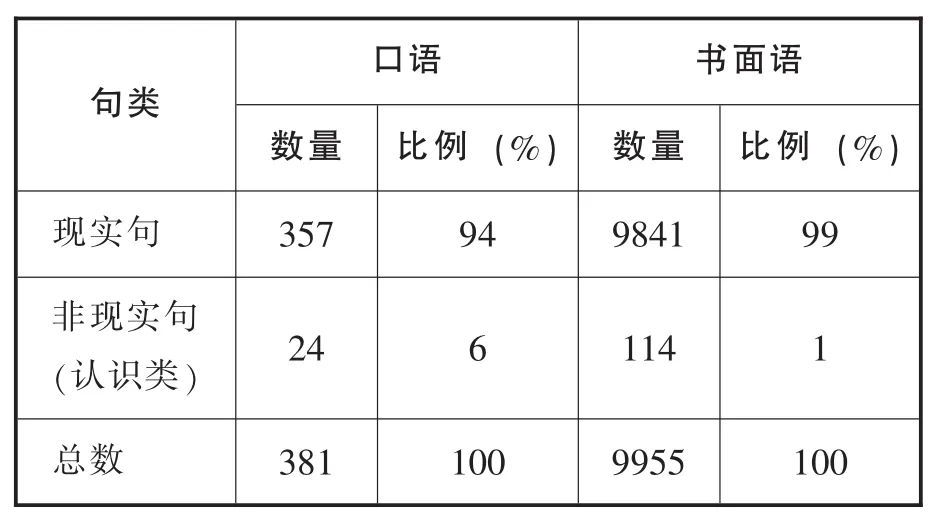

学界一般认为“有(一)点(儿)”多用于不如意的事情,语料中的情况如何呢?我们统计的口语语料和书面语语料中“有(一)点(儿)”分别出现了381例和9955例①书面语语料“有(一)点(儿)+谓词性成分”中,“有一点”332例,“有点”8672例,“有点儿”879例,“有一点儿”72例,共计9955例。口语语料“有(一)点(儿)+谓词性成分”中,“有一点”1例,“有点”6例,“有点儿”363例,“有一点儿”11例,共计381例。,该词后的谓词性成分的性质大致如下:

可以看出,口语中,“有(一)点(儿)”后的谓词性成分消极意义的254例,约占67%;书面语中7374例,约占74%,书面语比口语高7个百分点。例如:

表1:“有(一)点(儿)”后谓词性成分的语义特点

(1)然后,就是春秋太短了,有点儿遗憾。(口)

(2)她走路不象过去那样带劲,有一点蠢。(严歌苓《第九个寡妇》)

以上二例中的“遗憾”“蠢”都是表示消极意义的。

“有(一)点(儿)”也大量用于中性意义的成分前,口语中112例,约占29%;书面语中2388例,约占24%,口语高出书面语5个百分点。例如:

(3)我的命运跟小刘儿的命运有点儿差不多。(口)

(4)唐菲有点儿像这个事件的指挥者,而执行者便是尹小跳。(铁凝《大浴女》)

以上二例中的“差不多”“像这个事件的指挥者”都是中性意义的。

“有(一)点(儿)”后的成分也有一些积极意义的,口语中15例,约占4%;书面语中193例,约占2%,比例都很低。例如:

(5)家里的生活安排我觉着还可以,多少还有点儿小富余哈。(口)

(6)而蜘蛛则被击落下来又被打回到它起步的地方……现在它有一点儿聪明了。(琼瑶《烟锁重楼》)

以上二例中的“小富余”“聪明”都是积极意义的。

由此可见,“有(一)点(儿)”后谓词性成分的语义特点并不能用前人所说的“多用于不如意的事情”来简单概括,统计显示,口

语和书面语中,消极意义的占70.5%;中性意义的占26.5%,即“有(一)点(儿)”后的成分超过四分之一是中性的。虽然积极的口语和书面语中只有3%,但说明“有(一)点(儿)”也是可以用于积极的情况。

为什么“有(一)点(儿)”后谓词性成分的语义特点呈现以上情况呢?这跟它的来源及发展有关。

李宇明(2000)指出“有点儿”“有些”的本源格式是动词“有”加量词“一点儿”“一些”,“一点儿”“一些”表示数量不大,“一”是虚数,可以省略,于是便形成了“有点儿/些+X”的句法格式。事实如何呢?

通过对CCL语料库古代汉语所有语料进行检索,发现“有一点(儿)”古代汉语语料①在检索到的语料中,最早为明朝语料,准确地说不能称之为古代汉语,应为近代汉语,但由于是在古代汉语语料库中检索出来的,姑且用了“古代汉语语料”这一称法。有264例,其中有226例中的“有一点(儿)”后为名词性成分,约占85.6%;38例中的“有一点(儿)”后为谓词性成分,约占14.4%。例如:

(7)老道说道:“施主,我不用说名姓。我有几个小徒儿,他们倒有一点名誉。”(清·张杰鑫《三侠剑》)

(8)这是你老太太黄金入柜,万年的大事,要有一点儿不保重,姑娘,我可就对不起你了。(清·曹雪芹《红楼梦》)

例(7)的“有一点”后为名词性成分,“有”为动词,“一点”为数量结构,修饰后面的名词性成分。例(8)的“有一点儿”后为谓词性成分,“有一点儿”为副词,修饰后面的谓词性成分。

“有点(儿)”在古代汉语语料中有1729例,其中“有点(儿)”后为谓词性成分的1072例,约占62%;“有点(儿)”后为名词性成分的657例,约占38%。例如:

(9)总之,是个自爱的心,也搭着他实在有点儿怕人家。(清·文康《侠女奇缘》)

(10)又见他那阵吹谤懵诈来得过冲,象是有点儿来头,不敢和他较正。(清·文康《侠女奇缘》)

例(9)“有点儿”后为谓词性成分,例(10)“有点儿”后为名词性成分。

可见,当“有一点(儿)”简化为“有点(儿)”时,其功能由主要修饰名词性成分扩展至修饰谓词性成分且以修饰谓词性成分为主。但需要注意的是,并不是所有谓词性成分都可进入此格式,从语义上看,能进入此格式的谓词性成分在程度上有可度量性,即有程度上的差别。例如:

(11)黄爷您来着啦,现在有一趟北口外的镖,就是有点儿危险。(清·张杰鑫《三侠剑》)

例(11)的“危险”含有程度义,所以可以用“有点儿”来修饰。在这1072例语料中,“有点(儿)”后谓词性成分为消极的862例,约占80.4%;中性的197例,约占18.4%;积极的只有13例,约占1.2%,与现代汉语中“有(一)点(儿)”后不同性质的谓词性成分所占的比例大体一致。

从“有一点(儿)”到“有点(儿)”的发展演变来看,“有(一)点(儿)”经历了由表数量少到表程度轻微的发展历程。从语义角度来看,一个成分只要具有程度上的可度量性,就可被“有(一)点(儿)”所修饰。这就是为何“有(一)点(儿)”后的“谓词性成分”可以是消极的,也可以是积极的和中性的原因。

那么,“有(一)点(儿)”后的成分为什么消极意义的居多呢?这与礼貌原则有关。P.Brown和S.Levinson认为,礼貌行为分为两种:一种是积极的,即满足对方面子上正面的要求(如表扬对方的职业、地位、成就、相貌、孩子等);一种是消极的,即满足对方面子上反面的要求(如尽量不去侵犯对方的人身、财产、自由等)(刘润清,1987)。“有(一)点(儿)+谓词性成分”多表不如意情况是一种消极的礼貌原则。在表达消极意义时加上“有(一)点(儿)”可削弱不如意的程度,降低侵犯对方面子的程度。而在表达积极意义时则无需或较少用“有(一)点(儿)”来削弱如意的程度,因而“有(一)点(儿)+谓词性成分”多表不如意情况。

1.2“(一)点(儿)”前的成分的语义特点

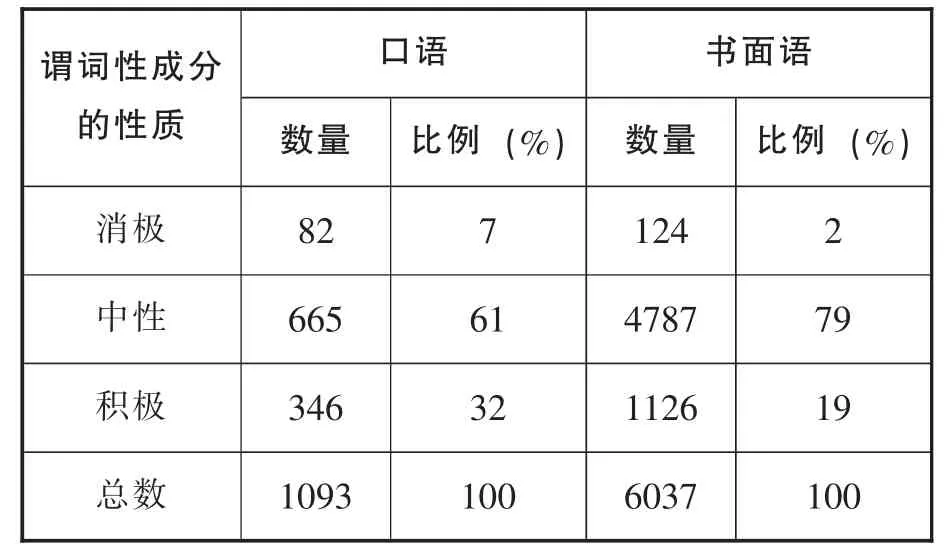

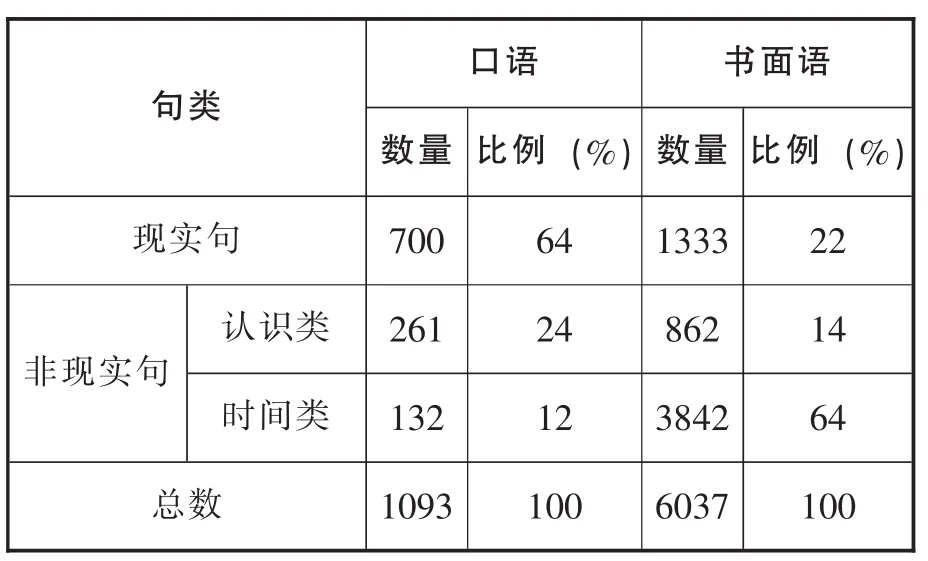

“(一)点(儿)”用在谓词性成分的后面(本文只考察“(一)点(儿)”做补语的情况,做宾语的不在考察之列),形成“谓词性成分+(一)点(儿)”结构。关于“(一)点(儿)”前谓词性成分的语义特点,并未引起学者的注意。我们统计的口语语料中出现了1093例“谓词性成分+(一)点(儿)”,书面语语料中出现了6037①书面语语料“谓词性成分+(一)点(儿)”中,“一点”2580例,“点”2716例,“一点儿”359例,“点儿”382例,共计6037例。口语语料“谓词性成分+(一)点(儿)”中,“一点”25例,“点”4例,“一点儿”738例,“点儿”326例,共计1093例。例,“(一)点(儿)”前谓词性成分的性质见表2:

表2:“(一)点(儿)”前谓词性成分的特点

可以看出,“(一)点(儿)”前的谓词性成分为消极意义的口语中只有82例,约占7%,书面语中124例,约占2%。例如:

(12)顺风儿要翻了船呀,还没准儿要翻得更惨一点儿,哈。(口)

(13)于德利,“损点儿吧老张?也别忒赶尽杀绝。”(王朔《修改后发表》)

以上二例中的“惨”“损”都是消极意义的。

“(一)点(儿)”前的谓词性成分为中性意义的口语中出现了665例,约占61%;书面语中出现了4787例,约占79%。也就是说,“(一)点(儿)”前的谓词性成分大多数是中性的,特别是书面语中。例如:

(14)我这有时候儿早点儿晚点儿的,家务事儿我干不了什么。(口)

(15)正我们不是要上哪儿特别的地方,只到隔壁傅家贺贺年便回来,随便一点儿成了。(叶圣陶《三种船》)

以上二例中的“早”“晚”“随便”都表中性意义。

“(一)点(儿)”前的谓词性成分也有不少是积极意义的,口语中346例,约占32%;书面语中1126例,约占19%,口语中使用的比例高于书面语。例如:

(16)嗯,打,把自己打扮得漂亮一点儿啊。(口)

(17)它会在一定范围内给你自由和信任,让员工舒服点。(李可《杜拉拉升职记》)

以上二例中的“漂亮”“舒服”都是积极的。

不难看出,“谓词性成分+(一)点(儿)”中的“谓词性成分”的语义特点与“有(一)点(儿)+谓词性成分”中的“谓词性成分”的特点形成鲜明对比:前者消极的很少,中性的占绝大多数,积极的次之;后者消极的占绝大多数,中性的次之,积极的很少。

2.“有(一)点(儿)”和“(一)点(儿)”与现实句和非现实句

“现实”与“非现实”属于情态范畴,“现实”指说话人认为相关命题所表达的是现实世界中已经/正在发生或存在的事情,“非现实”指说话人认为相关命题所表达的是可能世界中可能发生/存在的事情(张雪平,2009)。现实句主要是指肯定陈述句,而非现实句类别众多,语义复杂。张雪平(2009)把现代汉语中的非现实句分为时间和认识两类,其中时间类包括限时(如未来、祈使、意愿等)和泛时(如惯常、能力等),认识类包括表推断(如假设、条件、让步等)和推测(如可能、疑问等)。下面将据此考察“有(一)点(儿)”和“(一)点(儿)”的用于现实句和非现实句的情况。

2.1 “有(一)点(儿)”与现实句和非现实句

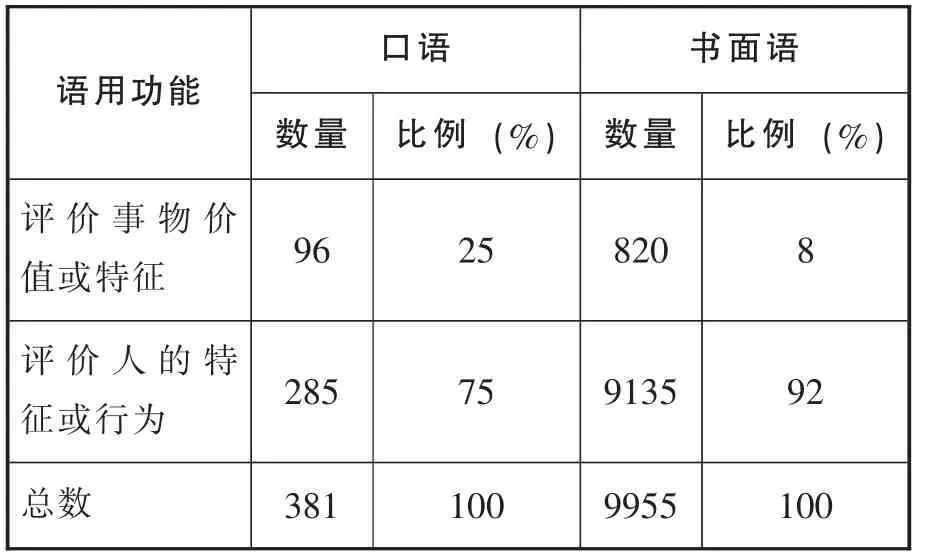

语料中“有(一)点(儿)”既可以用于

现实句,也可以用于非现实认识类句,具体情况见表3:

表3显示,“有(一)点(儿)”绝大多数用于现实句,口语中357例,约占94%;书面语中9841例,约占99%。例如:

(18)只不过,我们感到就是有点儿不太方便就是,嗯,不太方便。(口)

(19)吴先生又有一点儿感冒,我请他在咱们家里舒舒服服的洗一个澡。(杨沫《青春之歌》)

以上二例的“有(一)点(儿)”都用于现实句。

“有(一)点(儿)”也可以用于非现实认识类句,口语中24例,约占6%;书面语中114例,约占1%,都很少。例如:

(20)就是,就是时间长的还好一点儿,时间短了就有点儿差劲了。(口)

(21)即使招弟小姐有点不检点,谁也不敢信口胡说,你只管放心。(老舍《四世同堂》)

以上二例的“有(一)点(儿)”都用于非现实句中的认识类。

2.2 “(一)点(儿)”与现实句和非现实句

“(一)点(儿)”也可以用于现实句和非现实句中,语料中的具体情况如下:

表3:“有(一)点(儿)”用于现实句和非现实句情况

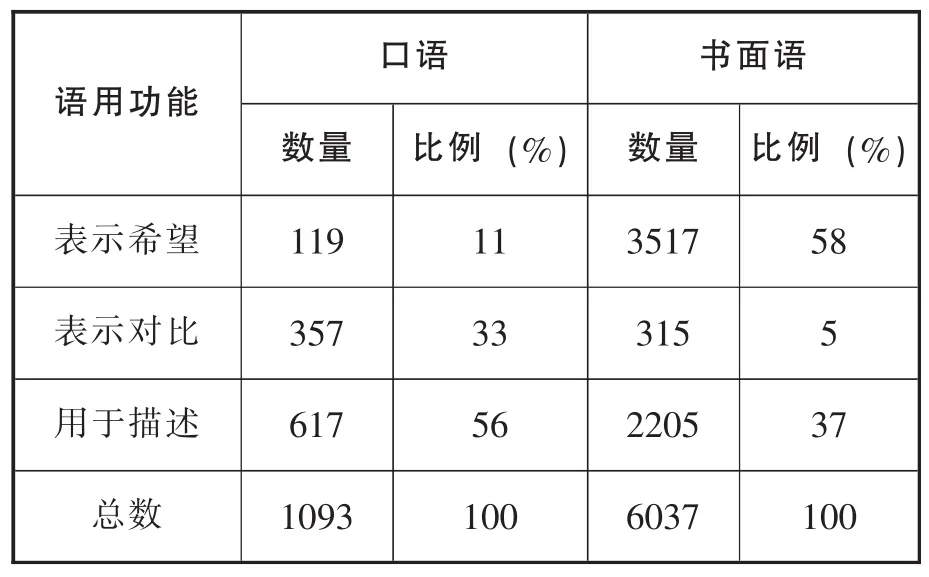

从表4可以看出,“(一)点(儿)”用于现实句口语和书面语差别很大,口语中有700例,约占64%;书面语中有1333例,约占22%,二者相差42个百分点。例如:

(22)不过我觉得今年吧,比往日吧,比往年都强点儿。(口)

(23)他又走近一点儿,雨瓢泼般地从他的呼吸罩上流下来,他的衣服全湿透了。(池莉《让梦穿越你的心》)

以上二例的“(一)点儿”都用于现实句。

“(一)点(儿)”也可以用于非现实句,这有两种情况:

一类是用于非现实句中的认识类,口语中261例,约占24%;书面语中862例,约占14%,二者相差10个百分点。例如:

(24)上班时候儿紧张,心想啊,退休就好一点儿了。(口)

(25)“全亏你,”寡妇跑进来说,“再晚一点儿,我这个大秋就完了。快擦擦你身上的汗,坐下歇一会儿吧!”(高阳《红顶商人胡雪岩》)

以上二例的“(一)点(儿)”都用于非现实句中的认识类。

另一类是用于非现实句中的时间类,但口语和书面语差别很大,口语中有132例,约占12%;书面语中则有3842例,约占64%,二者相差52个百分点。例如:

表4:“(一)点(儿)”用于现实句和非现实句情况

(26)你要考中专技校呢,你就得考分儿多一点儿,所以我觉得这次挺照顾她。(口)

(27)我想我要把另外一只眼睛画大一点儿。(老舍《鼓书艺人》)

以上二例的“(一)点(儿)”都用于非现实句中的时间类。

由此可见,“有(一)点(儿)”在书面语和口语中都多出现在现实句中,非现实句中用的非常少,而且只出现在非现实认识类句中;“(一)点(儿)”因语体不同呈现出较为复杂的情况,口语语料中多出现在现实句中,

其次出现在非现实认识类句中,较少出现在非现实时间类句中;书面语语料中一半以上出现在非现实时间类句中,其次出现在现实句中,较少出现在非现实认识类句中。

3.“有(一)点(儿)+谓词性成分”和“谓词性成分+(一)点(儿)”的语用功能

3.1 “有(一)点(儿)+谓词性成分”的语用功能

通过分析,我们发现“有(一)点(儿)+谓词性成分”的语用功能主要是评价。关于评价的定义,不同学者有不同的看法。“Hunston(1993)认为评价指任何能够体现作者或说话者对语篇中实体价值的观点以及对事件可能性的判断;Bybee&Fleischman(1995)认为评价涉及作者或说话者对某事物合意性或讨厌的观点。”(金娜娜,2009)综合前人观点,可以看出评价包含三个要素,评价的主体、评价的客体和评价所传达的观点或态度。李战子(2004)提出评价根据所评价的对象被分成三类:对事物的价值的评价——鉴别;对人的性格行为的评价——评判;对人的情感的表达——情感。依据评价的要素并参照李战子(2004)的划分标准,我们发现“有(一)点(儿)+谓词性成分”的评价功能有两种:一是评价事物价值或特征,二是评价人的行为或特征。381例口语语料和9955例书面语语料中,“有(一)点(儿)+谓词性成分”的两种评价功能大致如下:

表5:“有(一)点(儿)+谓词性成分”的语用功能

表5显示,“有(一)点(儿)+谓词性成分”的主要语用功能是评价人的特征或行为,口语381例语料中有285例,约占75%;书面语9955例语料中有9135例,约占92%,都超过了总数的四分之三。例如:

(28)他潜伏进来以后,就这个妇女呀,怎么看这个人就还有点儿眼熟。(口)

(29)他宽肩长臂,背有点儿弯,国字脸儿,大大的嘴,一副英武坚毅的神气,直上眉梢。(欧阳山《苦斗》)

例(28)(29)的“有点儿+谓词性成分”都是评价人的特征或行为。

对事物的价值或特征的评价比较少,口语中96例,约占25%;书面语中820例,约占8%,口语比书面语要高一些。例如:

(30)那个,我们那房屋就有点儿坏了,就给我分到副食了。(口)

(31)也许是问卷设计得有点儿繁琐和专业化,小姑娘不得不紧盯着问卷提问或者叫其他同位来解释。(徐星《无主题变奏》)

例(30)(31)都是对事物的价值或特征的评价。

可见,“有(一)点(儿)+谓词性成分”的语用功能口语和书面语中虽有差异,但无本质区别,即评价人的特征或行为是主要功能,评价事物的特征或价值较少。

3.2 “谓词性成分+(一)点(儿)”的语用功能

李燕(2008)认为,“A/V+(一)点(儿)”侧重表达一种比较的结果,A/V在语义上有非定量性。通过对1093例口语语料和6037例书面语语料分析后,发现用“比较”来阐述它的语用功能是不够的。实际上“谓词性成分+(一)点(儿)”的语用功能主要有三种:表示希望、对比和用于描述。语料中,“谓词性成分+(一)点(儿)”在口语和书面语中的三种语用功能分布情况见表6:

上表显示,表示希望的“谓词性成分+(一)点(儿)”口语中出现了119例,约占11%,比例较低;书面语中357例,约占58%,超过了一半,二者差距很大。例如:

(32)想开点儿什么事儿,也就这样儿了,对不对。(口)

(33)好好,你再说得详细点。(陆文夫《人之窝》)

“谓词性成分+(一)点(儿)”表示对比的口语中有357例,约占33%;书面语中只有

315例,约占5%,口语中的比书面语中的要多出六倍以上。这一功能有比较明显的形式标志,如“比”“更”“没有”等。例如:

表6:“谓词性成分+(一)点(儿)”的语用功能

(34)那食堂呢,比在那个农,比在那个村儿里头那食堂,就吃的比较好一点儿。(口)

(35)接着,她又对妙子说:“你好像比从前胖了一点儿”。(刘军《张伯驹和陈毅的交往》)

“谓词性成分+(一)点(儿)”也可以用于描述,即对人或事物进行具体化形象化的阐述,口语中617例,约占56%;书面语中2205例,约占37%。从百分比上看,口语中比书面语中使用的要高很多。例如:

(36)我觉得那儿东西不错,虽然它东西钱贵一点吧,可是穿上特别理想似的。(口)

(37)不太好缝,口子张了好几天,皮都干掉了,要用大点的针。(严歌苓《寄居者》)

不难看出,“谓词性成分+(一)点(儿)”在口语和书面语中的语用功能有较大的差异,尤其是希望功能,口语中比例最低,书面语中比例最高。这种情况与语体有关,还是与选择的语料有关,还有待做进一步研究。

4.结语

通过对口语和书面语语料分别进行统计、分析,我们将“有(一)点(儿)+谓词性成分”和“谓词性成分+(一)点(儿)”的语义、语用特点总结为表7。

表7:“有(一)点(儿)+谓词性成分”与“谓词性成分+(一)点(儿)”比较表

表7显示,语义、句法、语用是息息相关的,如句法与语用方面,评价多出现在现实句中,描述功能与对比功能多出现在现实句中,而希望功能多出现在非现实时间句中。语义与语用方面,“有(一)点(儿)+谓词性成分”受礼貌原则影响表示评价时消极居多;描述与对比功能多体现中性的语义,希望功能则多以积极的语义来体现。另外,通过语用功能的比较,我们可以更好地给汉语学习者进行偏误方面上的解释,例如:

(38)*现在的绿色食品比一般的食品有点儿贵。(HSK动态作文语料库)

(39)*身体有点儿累也无所谓,为了实现我的梦想,我要坚持下去!(HSK动态作文语料库)

(40)*回广州来的时候我们觉得一点儿累不过我们觉得非常幸福。(暨南大学留学生书面语语料库)

例(38)是比较句,对比是“一点儿”的功能,不能用“有点儿”;例(39)中“身体累”不是评价而是描述,因而应该用“累一点儿”;例(40)“觉得”一词表明是作者的主观评价,而非描述,因而应该用“有点儿累”。可见,恰当地语用功能分析可以方便汉语学习者更好地理解运用词语,在对外汉语教学中有重要作用。

曹利娟2011“有点儿”和“一点儿”句法语义分析[J].语文学刊(1).

程美珍1989受“有点儿”修饰的词语的褒贬义[J].世界汉语教学(3).

范妍南2004浅谈“有点儿”形容词的用法[J].西安教育学院学报(3).

侯学超1998现代汉语虚词词典[M].北京:北京大学出版社.

金娜娜2009动词的评价功能[J].外语研究(4).

李德华2009少数民族学生汉语词汇学习中偏误成因探究——“有点儿”和“一点儿”的分析[J].新疆大学学报(哲学人文社会科学版)37(5).

李燕2008现代汉语的“一点儿”和“有点儿”[J].毕节学院学报(6).

李莺2001也说“一点儿”和“有点儿”[J].语文学刊(2).

李宇明2000汉语量范畴研究[M].武汉:华中师范大学出版社.

李战子2004价理论:在话语分析中的应用和问题[J].外语研究(5).

刘辰洁2001对韩国留学生“一点儿”和“有点儿”的偏误分析[J].齐齐哈尔大学学报(11).

刘润清1987关于Leech的“礼貌原则”[J].外语教学与研究(2).

吕叔湘(主编)1996现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆.

卢华岩2007句末“点儿”的语法功能和认知模式分析[J].语言文字应用(S1).

鲁健骥,吕文华2006商务馆学汉语词典[M].北京:商务印书馆.

马真1989说副词“有一点儿”[J].世界汉语教学(4).

帅宝春1999说“太A了一点”[J].汉语学习(2).

施光亨,王绍新2011汉语教与学词典[M].北京:商务印书馆.

王倩2013“有点+太+A”构式的量——兼论“有点”计量层次的迁移[J].世界汉语教学(3).

萧国政1998状位形容词“点”的入位条件和语义取值[J].中国语文(1).

谢平2008“有点A(了)”与“A(了)一点”[J].现代语文(语言研究版)(9).

修美丽2002“一点儿”的句法语义分析[D].北京语言大学硕士学位论文.

杨从洁1988不定量词“点”以及“一点”“有点”的用法[J].语言教学与研究(3).

张保胜1988“A一点儿”和“A了一点”[J].语言研究(2).

张邱林2006从入句规约看“有点儿A”[J].汉语学报(2).

张雪平2009非现实句与现实句的句法差异[J].语言教学与研究(6).

赵凤珠2008维、哈族学生使用汉语“一点儿”和“有点儿”[J].民族教育研究(3).

郑军2003“有点A”转换为“A(了)一点”的用法探讨[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版)(5).

中国社会科学院语言研究所词典编辑室(编)2013现代汉语词典(第6版)[M].北京:商务印书馆.

周元琳1998“(一)点儿”的语法功能和语用特征[J].安庆师范学院学报(社会科学版)(10).

The Semantic and Pragmatic Study of“you(yi)dian(r)”(有(一)点(儿))and“(yi)dian(r)”((一)点(儿))

Ge Kaizhen

(School of Chinese as Second Language of Peking University,Beijing,100871,China)

you(yi)dian(r)(有(一)点(儿));(yi)dian(r)((一)点(儿));semantics;pragmatics

Based on the statistics of the CCL and BJKY corpuses,this paper finds out that most of the predictive constituents after“you(yi)dian(r)”are negative and then are neutral;while most of the predictive constituents before“(yi)dian(r”)are neutral,and positive ones are in the second place.“You(yi)dian(r)”usually appears in realistic sentences.“(yi)dian(r)”often appears in realistic sentences and non-realistic cognitive sentences in spoken language,while in written language it usually appears in non-realistic time sentences.The pragmatic function of“you(yi)dian(r)+predictive constituents”is appraisal,and the pragmatic functions of“predictive constituents+(yi)dian(r)”are indicating hope,comparison and description.

H042;H195.3

A

1674-8174(2015)03-0088-08

【责任编辑 匡小荣】

2015-03-13

葛锴桢(1986-),女,河南焦作人,北京大学对外汉语教育学院13级博士研究生,研究方向为现代汉语语法。

①感谢《华文教学与研究》编辑部及匿名审稿专家提出的宝贵意见,修改中还得到导师杨德峰教授的指教,谨此一并致谢。

——论胡好对逻辑谓词的误读