城市五感系统的研究与应用

——以舟山普陀兴业地块规划研究为例

■应朝栋 乐 昊 虞军军/文

城市五感系统的研究与应用

——以舟山普陀兴业地块规划研究为例

■应朝栋 乐 昊 虞军军/文

长久以来城市规划与研究一般比较关注人类的一种感觉——视觉,奉行“视觉至上”的原则,而忽视了其他感觉对于城市规划的感知和体验。约翰·O·西蒙兹在《景观设计学——场地规划与设计手册》中指出:“人们规划的不是场所、不是空间、也不是内容,人们规划的是体验。”一个城市的形象就像一个人一样,有视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉五感。因此,对于城市的打造也绝对不能只停留在视觉形象的打造上,而应该是从多个角度去建立城市印象。

五感,即形、声、闻、味、触,也即人的五种感觉器官:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。人在环境中的感受原本是综合的、立体的,即视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉综合作用,从而产生对城市的体会。将这五官感受运用到我们的城市规划设计中,全面、充分提高人对城市空间体验的舒适度,这一理念是城市五感系统的最初观点。

一、城市五感的概念

城市五感是人们关于城市的体验与审美活动,是一个复杂的过程,就是综合运用视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等多种感觉获得全面的认知。日本著名设计师原研哉在阐述对设计的理解时说到:“人不仅仅是一个感官主义的接收器官组合,同时也是一个敏感的记忆再生装置,能够根据记忆在脑海中再现出各种形象。在人体中出现的各种形象,是同时由几种感觉刺激和人的再生记忆相互交织而成的一幅宏大图景。这正是设计师所在的领域。”

中国古代造园专著《园冶》的园说部分,计成在相地篇中提到在“城市地”中造园注重“足征市隐,犹胜巢居,能为闹处寻幽,胡舍近方图远;得闲即诣,随兴携游”。在“傍宅地”中应注意“足矣乐闲,悠然护宅”。其中采用以“骈四骊六”为其特征的骈体文描述的城市内容,充满了生活中休闲的乐趣。

城市五感系统在城市规划研究中的运用是基于中国古代造园专著《园冶》中有关城市设计“得闲即诣”、“足以乐闲”的设计思想,结合目前城市规划的现状和特点,将二者有机结合,综合考虑城市中人们的视觉感知、听觉感知、嗅觉感知、味觉感知和触觉感知进行城市规划设计。

因此普陀兴业地块规划研究以人性感受为出发点,从听觉、视觉、嗅觉、味觉以及触觉五种感官角度来描述城市感受,以精细的城市肌理和人性化的尺度空间,营造一个精致而有活力的滨海城市区域。

二、普陀兴业地块规划研究中城市五感系统的应用

(一)视觉感知系统

1.远观城市肌理

城市肌理是宏观尺度上的城市实体或城市空间在二维状态呈现的易为视觉观察出规律的形状特征,简言之就是城市的特征,在城市规划中体现为城市形态、城市功能等方面。

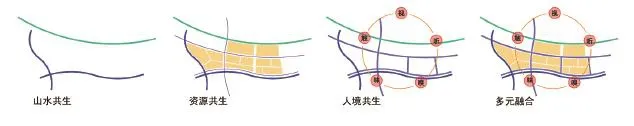

普陀兴业地块的城市规划肌理就是充分发挥倚山临海特色,体现沈家门区域变化紧凑的山海风情,营造城市与山水相融共生、人与环境和谐互融、城市元素与生活元素共享共生的宜居、宜业环境。

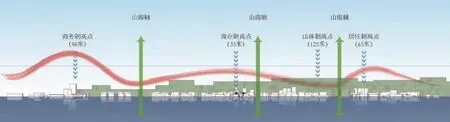

此区域强化山、城、海的多元特色,打造节奏明晰的滨海城市界面。观城市天际线,三条山海轴,绿化视觉廊道。滨海的高层建筑,以局部点状呈现,不宜形成连续性高的墙式界面,在城市廊道处也应保持通廊的通透性。山与城对周边天际线形成控制性界面以塑造清晰的山城天际线对景;城与海强化海港与城市形象的视觉联系;观海显城见山,强化海岸与兴业地块区域环抱山体的联系,形成清晰可供观赏的海岸城市第一界面及舒适的滨海空间高度比。整体上创造良好的视野,加强海上与山上的视线多重体验,从不同的视角挖掘并加强滨海带的景观特色。

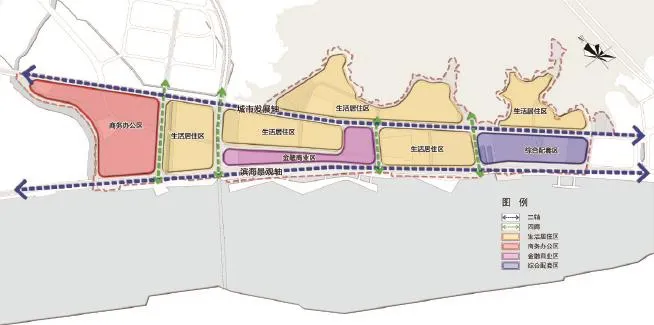

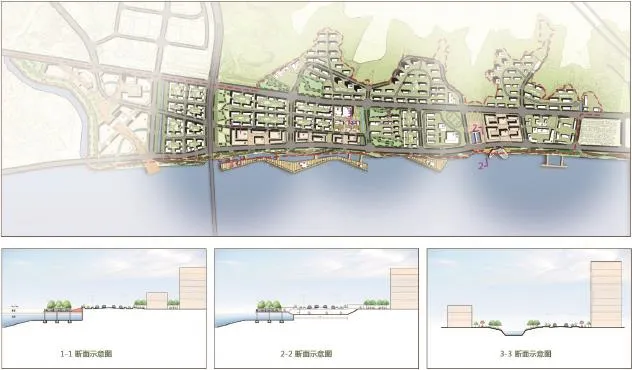

此区域界定为门户及特色发展区段,塑造城市发展及生态山水交错的滨海走廊空间节奏。体现“倚山临海,收放有致”的空间格局。整体规划结构肌理为一体二轴四廊四区:

一体:以居住、商业、商务、旅游功能为核心,配套设施齐全的城市组成体。

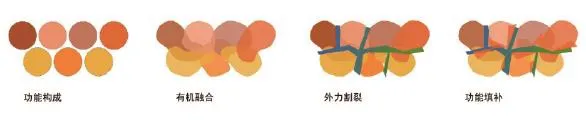

图1 共生之城 多元互融

图2 城市天际线

图3 规划结构图

图4 滨海序列 有机串联

图5 景观序列 纵向穿插

二轴:以城市两条横向规划道路为依托,城市发展轴和滨海景观轴。两条轴线依托滨海景观资源,综合城市公共文化设施、商业服务、休闲设施的都市公共地区发展轴。

四廊:四条绿化廊道,形成“山城海”独特结构,提升周边用地品质,同时为过往行人及周边居民提供休闲游憩场所。

四区:通过功能及路网将地块自然划分为四个功能区,即生活居住区、商务办公区、金融商业区、综合配套区,四区功能上相互联系却互不干扰,形成完整统一的城市区域。

规划强调对原有自然资源的保护,希望能为城市公共开放空间的创造留出更多“元素”和更大余地,并保留既有场所的特殊性质(如历史建筑物、构筑物、道路等),以延续现有的城市肌理,旨在形成有活力的、多样的公共空间和具有吸引力的行人环境。保障滨海轴线的连续性和公共性,在城市功能发展轴与海的交接处,以水岸公共开发带动城海互动。将“城市背面”转为“城市正面”,结合一系列滨海开发,塑造新的城市名片。

图6 景观序列 纵向穿插

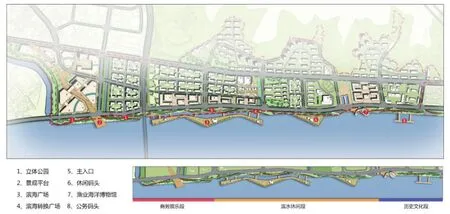

图7 滨海总平面图

规划本着保护原有的城市肌理和地域文脉、因地制宜、科学优化用地功能与空间布局结构的原则,对城市进行改造和提升。由于区域内现状35%为工业用地,且主要沿码头岸线布置,主要为水产业,其它一些工业用地现状多为建材、汽修、仓库等,对周边环境有一定的干扰。因此需配合城市建设进行“退二进三”以释放滨海空间。

规划范围内海岸线条件优越,因此规划对滨海序列进行有机串联,通过滨海大道的沿海建设,滨海人行系统的设置,将沿线的核心元素、城市功能元素、滨海景观元素串联为有机整体,共同形成滨海带状景观体系。

在景观序列上,采取纵向穿插的方式,依托基地的自然优势,通过楔形绿地的规划,将自然海景充分引入基地,形成“山-城-海”的良好空间图底关系。

另外,将商贸、商务办公、商务休闲、商业、居住等多种功能在空间上实现有机的融合,实现地块的综合开发。

2.近察城市标识

城市标识,大多数人理解为导向系统或者标牌,这只是狭义的理解,实际上已是一个城市历史文化特征的综合体,是向广大市民或外界来客展示城市形象的首要窗口。就是在充分考虑现有城市建设的基础上,对城市形象、城市色彩、城市导向、城市文化、城市特征等进行个性化再打造,以达到城市之间的区别,以加深对城市感情的特定认同。滨海区域和创意工坊区作为城市标识重点区域进行打造,是对城市形象的综合再创作。

图8 创意工坊总平面图

滨海区域将通过滨海走廊的带动,成为最活跃的区域之一。滨海走廊是海陆联动统筹的核心示范,凝聚各城区,强化中心城区作用,联结外围区域及岛屿的重点空间;是海与城市生活、城市产业、城市文化功能紧密联系体现和感受舟山多元海洋文化的公共场所,也是舟山重要海洋和陆地生态衔接交换的空间载体,舟山城市形象的展示窗口和新品牌。在新的城市发展策略引导下,兴业地块滨海区域作为滨海走廊的重要节点,通过打造特色滨海走廊区,优化资源配置、提升功能结构,塑造区域特色的空间景观。

滨海区域的规划设计旨在有意减弱滨海交通功能,避免大量的过境性交通进入滨海地区,注重公共交通的打造。滨水可达性是公共性的体现,也是此区域改造成功的关键。滨海区通过引入渔人码头、立体公园等旅游景点,建立通往滨海的城市轴线,引导人们到达滨海区活动;滨水区布置了多样的用地功能,满足不同时段不同人群的使用要求,也保证了滨水区活动的多样性,并积极挖掘文化特色,增加市民参与度,提升城市知名度,使得滨海区更具体验性。

规划上通过保留整合原有的海滩区、浮桥区、深港区分别改造成商务娱乐段、滨水休闲段和历史文化段。立体公园、休闲码头、滨海广场、渔业海洋博物馆等重要节点空间发挥生态、文化、康体或游乐等功能。局部配套舟山海滨特色餐饮与创意店铺,建构宜人舒适的旅游游憩目的地。

创意工坊区在设计策略上适度保留现状工业地景元素,结合功能形成特色区域空间。保留两座工业用冷库作为主体,废弃变电站和40米高烟囱作为工业遗迹,同时也作为片区的地标建筑。选择小体量的建筑体块来配合主体建筑,用碎体量来反衬完整的保留建筑。综合娱乐、办公、休闲等功能,整体建筑线条硬朗,体现工业化特色。另外,用绿化缓冲小体量与大体量之间的“碰撞”。工业遗址进行功能置换,设置趣味活动空间及配套商业服务,区域景观以耐踩踏草坪为主,配合景观稀树,开放给市民进行户外活动,让草坪成为活动的场所而不仅限于观赏,落日余晖下与西边的工业遗址形成一幅金色的画面。

(二)听觉感知系统

1.聆听城市声音

声景学是从审美和人文的角度研究环境中的声音,以及在观察环境时在场声音及其听觉感知的作用,在倾听声音时在场环境及其视觉感知的作用和伴随自然环境和人文环境存在的声音遗产的保护、留存与记录。

普陀兴业地块以城市两条横向规划道路为依托,城市发展轴和滨海景观轴,在形成“山城海”独特结构的同时形成鲜明的动静分区。从南自北,依次为海、城、山,分别对应动区、动静结合区、静区。动静分区明显,对商住功能的区域提供了良好的城市声环境,展现了井然有序的山水之声。

在气象方面,由于滨海区域的海面潮位变化,需注意水位线高低变化。对于滨水岸面剖面进行着重设计示意,使其在符合水位线变化要求的同时也强调了近水听海,以自然与人工相互交织的手法丰富原有的单一岸线,提供亲水的步行空间,并在节点处适当放大形成一定的活动区域,而原有码头等功能型岸线也保证了滨水人流量和活跃度,让游客和市民增加亲水的机会和“听海”的享受。

图10 滨水岸线断面示意图

另外,规划也尝试将声景概念引入滨海区码头和城市公园景观,结合现状和常用的声景设计方法,将会为规划区域注入新的活力。

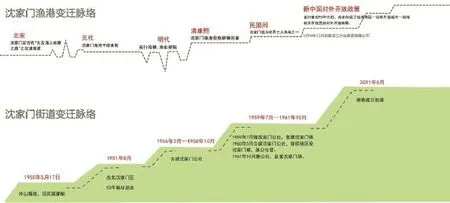

2.感受城市音律

沈家门港是中国六大中心渔港之一,天然良港。渔港东西长约8公里,可容纳各类渔船近万艘,以渔业为中心的经济十分活跃。附近平阳浦设有浙江兴业公司、浙江海洋水产研究所和舟山海洋渔业公司。沈家门街市繁华,有“东西两横塘,大街一直上”之说,人称“活水码头”和“小上海”。

因此在打造滨水带的时候,需注意对原来码头文化保护,尽量不去破坏原来繁华的商贸市井文化。历史文化段和滨水休闲带的规划将这种氛围作为一种城市音律,带给市民和游客不同的生活节奏,也使地方传媒和地方方言传承下去。

在规划上设置立体公园、休闲码头、滨海广场、渔业海洋博物馆、滨海转换广场等场所和建筑引导人流汇聚,这些节点空间有助于区域形成良好的文化商业氛围,打造繁华的区域风貌。在处理滨水空间类型上,适度留设滨海走廊宽度,公共商业导向功能界面面向滨海走廊,可增加步行活力,观景平台尽量贴近海域,提升海面可视性。在商贸、商务办公、商务休闲、商业、居住的多种工作生活环境中引入这些多样化的步行停驻游憩空间,有利于带给居民和工作者不同节奏的生活工作体验。

图11 历史轴线

图12 现状建筑功能分析图

(三)嗅觉感知系统

1.嗅取城市气味

普陀兴业现状地块以水产加工产业为主,又因舟山属北亚热带南缘季风海洋型气候,东南风天气居多,海腥味随风飘散至周边道路及居民区,影响过往行人的呼吸体验和附近居民的正常生活。海味之盛,过犹不及,因此在规划上需特别注重“海味”的处理。

规划从实际出发,对现状的水产加工类工业进行分析整合。对大体量、影响范围广的厂房进行拆除搬离;对小体量、影响范围小的厂房进行功能置换。创意工业坊即是在这种思路下进行保留改造,保留了城市气味,也解决了“海味过重”的问题。

另外规划也通过绿地水系规划和园林植物配置对城市气味作改造和提升。在绿地水系规划上尊重现有的山海格局,打造完整的绿色基础设施并创造大量机会营造山海互动。规划地块北面靠山,周边山地植物茂密、景观优美,既是用地的屏障,也是自然生态背景绿地。滨海腹地较窄,通过复育山体之间的生态通廊,强化其独特的门户性及开敞的空间感。规划区域内结合山体设置山体公园,为居民提供健身、休憩的场所。规划沿河道两侧、道路与水系交界处,根据河道规划及实际地形布置绿化带,精心设计、建设一些休闲设施,由北至南贯穿区域,形成连续界面的绿廊,成为最贴近居民生活的日常休闲绿地。

在植物配置方面,以舟山本地树种为主,搭配以部分芳香植物改善嗅觉环境。在海风和芳草的气味中,市民将获得更好的生活体验。

2.猎取城市气息

不断变迁的微环境反映了人与自然持续的对话,沉淀、堆叠的自然与城市肌理沉厚醇久。不同时代的城市边界所呈现的是不同时代的记忆。渔市兴,商业盛,大屋大院的兴建,独特的建筑结构为当时的沈家门增添的一道亮丽风景。城市的建设,日渐淡出的古风遗韵,因此规划需重视家门口的历史,这也是全社会应关注的问题。

图13 绿地水系规划图

兴业地块所处的城西地块得力于港口的独特优势,从古至今,有着较为浓厚的商贸文化,沉淀了一定的历史底蕴,为规划区域的开发奠定了多样的文化基础。因此滨海走廊沿线将体验特色鲜明的城市印记并感受厚重的人文历史。在物质空间上,滨海有大量的富有历史印记的构筑遗址和特色岸线,将作为空间载体,构架联系古今的媒介桥梁。

在充满商贸渔文化的城市历史印记元素所营造的城市气息中,现代城市建设与文脉的延续也必将使这个区域焕发新的活力。

(四)味觉感知系统

1.品尝城市味道

城市更新重点是在保护城市结构的前提下改善城市环境,形成环境优美、服务配套设施齐备的城市味道。

规划将引导布局公共性强的用地功能,鼓励多种功能的混合,建议设置商业娱乐导向的混合开发、商务导向的混合开发、特色商业混合开发、公共文化导向的混合开发等性质的用地功能。为形塑活力都市街道氛围而要求建筑界面保证一定的连续性,并且建筑底层的功能应当为零售、餐饮、娱乐、小型文化等用途,形成建筑底层空间与街道产生互动的效果,或与地块内部绿色开放空间形成渗透的、景观通透的界面,禁止单调、封闭的消极性界面出现,如连续的实体围墙。

规划也重点考虑了慢行系统的设置,结合山体、绿地、岸线、城市支路设置成网络的休闲步道。通过步行和非机动车廊道规划,将自然山水、公园绿地、广告同城市生活空间有机融为一体,结合公共空间和步行设施建设,营造环境优美、安全适合的自由慢行系统。公共自行车租赁点按300-500米的步行服务半径设置,引导非机动车出行由交通性向休闲性出行转变。重点解决机动车停车及公交与步行、公交与自行车的接驳问题。

在对老建筑物及周边环境的改造后和对道路、公园、绿地等环境的改善后,市民将“品尝”到不一样的城市味道。

2.品味城市韵味

普陀兴业地块规划研究注重现代与传统的融合。在传统文化上传承地方特色,寻找旧时城市记忆,塑造展示传统与现代生活空间;在产业文化上保留工业时代的痕迹,提升内在价值,创造旧时与未来的链接点;在时尚文化上融合先进文化理念,创造与先进理念交流的平台。

规划将基于基地的工业记忆、成熟的周边环境和具有门户的区位优势,打造一个连接未来创意与城市市民、连接城市生活和工业记忆、连接水岸空间和城市腹地的城市公共空间。

规划在滨海区选定某些特色的老厂房、旧船坞,将工业遗产嬗变为新建筑、新景观。留住传统的工业记忆,就是留住兴业地块的城市韵味。

(五)触觉感知系统

1.触摸城市质感

建筑风貌是对建筑风格、形态、色彩、材质等建筑总体环境特征的综合把握。规划以富有现代感、城市感的设计语汇及手法,在此基础上融合舟山本土色彩、材质、植栽等创造新海洋风格,也在体验性较强的空间场所中创造性地使用传统材料。

商务办公区通过组团穿插布局,彰显恢弘大气的现代简约风格,用玻璃、钢材的质感突出建筑立面,外立面的遮阳系统与外围护一体化设计,色调淡雅。金融商业区呈带状散点结合的布局,体现商业文化品味的现代开放型设计风格,具有传统街区的过渡空间并设置休息设施。综合配套区通过组团并置布局,体现人性化和地方文化的建筑风格。细节设计人性化,造型简洁多变。生活居住区为现代简约风格,色彩明快,多融合立面绿化。创意工坊区体现技术与创新的现代技术派风格,材质上玻璃、钢、铝合金、木等组合运用,细部精巧,体现构造与节点。滨海休闲带沿主要景观带错列分布,结合自然景观性元素表达出现代休闲性建筑风格,实体墙面和玻璃幕墙结合,浅色彩为主,细部设计简洁明快,曲线直线要素穿插运用。

规划通过对建筑风貌的统一布局和引导,包括对材质和触感的研究,将给兴业地块定义为统一又不单调的城市质感,赋予城市新的生命力。

2.感触城市温度

一个城市的发展,除了交通便捷、富有生机,还应该让人有温暖感和归属感。城市公共景观的规划要充分考虑到使用者的空间体验和多重触觉感受才能受到公众的广泛认可和喜爱,不仅仅只是对于普通公众,更要考虑到老人孩子、残疾人等特殊群体。

在灯光照明方面,道路主要采用暖光照明,12米高的路灯设置间距在30米至35米,旨在沿滨海路线型创建一列波浪纹的灯柱。滨海步行空间打造连续的暖光照明,走廊特色区段根据活动的密集性和能级,分区打造不同的亮度和效果。照明设计必须同时满足功能性和装饰性,以确保城市空间的舒适和使用者的安全。照明设计应反映路网的整体照明策略,规划也建议将道路照明演化为富有特色的标识。

对于老人与残疾人的环境设计,针对老人和残疾人心理和生理的特殊困难和需求,设置有特制四凸花纹的铺地,通过路面触感的变化来引导人们的行走等无障碍交通的技术措施,来激发他们的触觉感知能力。对特殊路段的斑马线进视觉导视系统设计,既保证审美要求,也充分考虑孩子心理需求。

城市规划不仅是优化城市格局,更重要的是城市居民感触到城市温度。

图14 小品设施

三、结语

从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉出发,将五官感受运用到城市规划设计中,多方位多角度营造空间体验和建立城市印象是城市五感系统在城市规划研究中的应用思路。

尝试用五种感官综合感知环境的设计以及城市五感系统的运用是城市规划师努力实践的方向,能使人们全方位感受城市的“五感”设计理念逐渐被重视。本文选取普陀兴业地块为研究对象来探讨城市五感,旨在营造更加美好、更加宜人的城市环境,以期提出更加科学有效的实施办法,创建更加舒适和富有吸引力的城市空间,在大力推广以人为本的今天,对城市规划的设计过程具有普遍的指导意义。

(作者单位:舟山市城市规划设计研究院)