古筝在近代徐州琴书发展中的运用

■刘凤舞

古筝在近代徐州琴书发展中的运用

■刘凤舞

徐州琴书的起源和形成,至今已有300多年的历史,其演唱韵味独特,唱词源于百姓日常生活,多为家长里短,所以唱琴书又叫“唱针线筐”。本文分别从徐州琴书的由来、徐州琴书的伴奏乐器、唱腔的演变过程、徐州近代史中古筝的兴起以及二者相辅相成的关系等几个方面进行了主题论述,并阐述了未来徐州琴书的发展方向。

徐州琴书古筝历史发展

徐州琴书与苏州评弹、扬州评话并称为“江苏三书”。徐州琴书的前身为徐州丝弦,是徐州地区的民间歌舞、民间说唱中唯一用明清小曲构成的以唱为主、以说为辅的曲艺形式。它先有“牌子曲”的称谓,后在演变过程中又有“小曲儿”、“小唱”、“唱弦子”的叫法,因演唱仅用丝弦类弹、拉乐器伴奏,所以又名“丝弦”。后因用扬琴伴奏,又称为“扬琴”。随着部分扬琴演员在唱腔、音乐和表演等方面不断进行革新,并创作演唱反映现实生活的新曲目,1959年9月,在徐州专区与徐州市联合举行的曲艺会演中,将其定名为徐州琴书,以徐州方言演唱。其主要流行于以徐州为中心的苏、鲁、豫、皖四省接壤地区。

一、徐州近代史中古筝的兴起

徐州近代史中古筝的振兴者是曹正。曹正,姓郭,字缉光,祖籍河南,1920年生于辽宁,早年师从古筝名家娄树华先生,后又跟岭南筝派大师梁在平先生习艺。抗日战争胜利后,为团结广大文艺工作者,迎接全国的解放,在中共地下党的领导下,徐州的地下党员佟苏丹、丁志刚与文友孙岳军三人共同发起,于1946年秋在徐州创办了《中原艺社》,下设文艺、音乐、美术、戏剧四个组。郭缉光来到徐州,在音乐界好友郑培心和徐州《中报》编辑孙岳军的介绍下,到《中原艺社》音乐组开展工作。1947年春,多才多艺的郭缉光自制了一台十三弦的古筝,准备在《中原艺社》内培训古筝技法。悠悠古韵,折服众人,报名学习的人蜂拥而至。郭缉光看到大家对古筝学习兴趣很高,又通过孙岳军与在国民党陆军医院做领导工作的民盟地下工作者联系,通过民盟筹集了一些资金。郭缉光利用这笔资金购买材料,并从青岛请来一位姓李的乐器制造师,在郭缉光的设计指导下,研制了二十多台古筝。他们在徐州庆云路31号租借了两层小楼,作为《中原艺社》办公室和古筝培训基地。来自铁路、烟厂和学校师生几十人分批参加培训。郭缉光为培训班编印了上百首“筝谱”,撰写推广古筝学习的文章《筝话》在徐州《广播月刊》上连载。他在培训中还针对民间相传的古筝演奏法,总结出“名指扎桩四指悬,勾摇剔套轻弄弦,须知左手无别法,按颤推揉自悠然”的口诀,印发给大家,培训效果非常显著,很受欢迎,为徐州古筝的普及创出新路。

于是,古筝的培训和宣传有了基础。是年秋,郭缉光和范乐天(后在美国的中国音乐学院任院长)、郑培心等人共同发起,创办了古筝史上第一个古筝社团——彭城《薰风筝社》。在《中原艺社》的大力支持下,《薰风筝社》于同年11月在徐州快哉亭公园艺校旧址礼堂和中山堂两次举办“郭缉光古筝独奏音乐会”,会场座无虚席、盛况空前。他演奏的《渔舟唱晚》《高山流水》《天下大同》等名曲,悠扬婉转的曲调、浓郁的民族特色,使听众如醉如痴。这次演出是中国近代史上第一次正式的古筝独奏音乐会,被载入了古筝史册。他们还多次举行培训班学员古筝演奏会和中乐、西

乐、声乐、器乐等音乐会,很受文艺界和广大观众的欢迎,也为徐州近代古筝发展翻开完美的一页。

二、徐州琴书发展中伴奏乐器及唱腔的演变

徐州琴书的初始伴奏乐器应为徐州三弦,又名“拔丝丝”,俗称“瞎腔”。徐州三弦艺人以清康熙三十九年(1700)建立“徐州育婴堂”的徐州知府佟国弼为始祖。徐州三弦在康熙、雍正年间大都是单曲,清末民初,徐州三弦受鼓书等的影响,音乐唱腔由曲牌联缀体发展为容量大、易学唱,更便于抒情的板腔体。徐州三弦发展到二十世纪四十年代前后,在徐州市内逐渐被唱表行式的三弦所取代,孙玉清、曹成平等三弦名角相继改唱“丝弦”,育婴堂中教习的徐州丝弦音乐,绝大部分应属于明、清小曲,间或有地方流行的俚曲杂入。关于这些曲牌伴奏所使用的乐器,在育婴堂教习阶段的情况已无法考证。李子秋先生在一篇关于丝弦的文章中说:清代初期是唱小曲、唱弦子,后来会唱小曲的多了,人也多了,又添了古筝、二胡、软弓京胡及瓷碟、碰铃等打击乐器。清宣统三年(1911)清王朝灭亡,育婴堂随之解体,育婴堂里的盲艺人流入市区及乡村,分散演出谋生。为了争取更多的观众,无论丝弦还是三弦艺人逐渐在演出形式和内容上进行了许多革新,伴奏乐器中出现了扬琴,并成为主奏乐器”。民国初年流传于徐州民间的丝弦唱段《王妈妈探病》中就有了“唱扬琴带抓筝”的唱词。从清末到抗日战争前,琴书从他起源的小曲、单曲发展成多曲联体,其中一些曲调仍是现在琴书的主要传统曲调,扬琴的使用,并作为伴奏的三弦以及“唱扬琴”名称的出现,说明这个时期徐州琴书已成雏形。

三、古筝发展与琴书革新的关系

随着历史的发展,不同时期的唱腔在不段革新,伴奏乐器也在不段更换。上文中提到“徐州琴书”于1959年命名,这与前期古筝在徐州的兴起在时间和空间上的重合必然造成两种艺术形式(徐州琴书与古筝)相互结合,相互发展。下文着重从古筝在近代徐州琴书中的伴奏方式的介绍来解读二者相辅相成的关系。

古筝演奏偏重于中低音的勾搭,高音区的刮奏,并且协调各声部音像。古筝在徐州琴书演唱中主要功能是掌握琴书曲牌的腔韵特点加以伴奏,伴奏内容由两个基础组成:一者直接基于筝乐既有的演奏手法;二者系乎琴书唱腔的音韵内涵。前者提供了器乐演奏的操作技法,后者依附琴书唱腔的惯用音乐词汇。其中代表性的曲目如【凤阳歌】【叠断桥】【罗江怨】【银纽丝】【上河调】等。此外,近几十年徐州琴书艺术表演者以及古筝演奏者也在积极进行将这些小曲在指法和曲调上作进一步的加工改编,寻求用联奏的形式把他们编制成可以独奏的中性乐曲,使徐州琴书的腔韵可以采用不同形式进行呈现。伴奏方式如下:

1.随腔伴奏

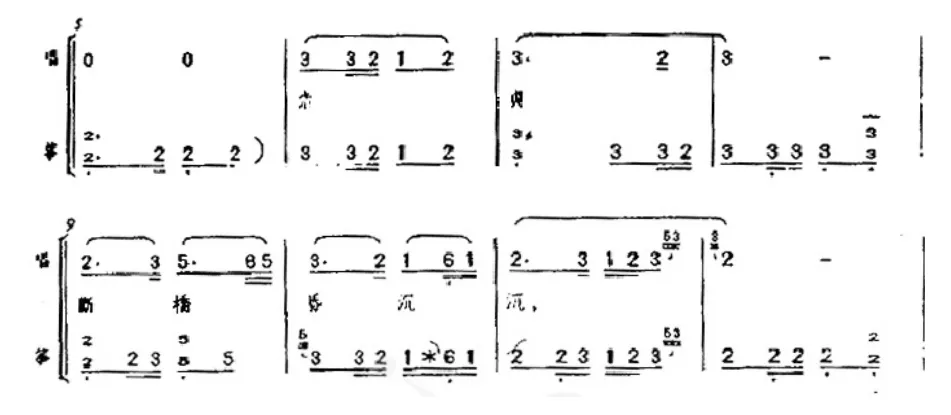

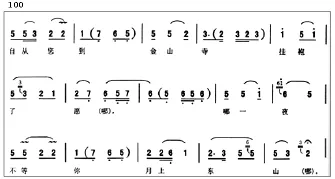

即伴奏与唱腔旋律基本相同,琴师必须对唱腔熟悉,要求做到“伴奏如演唱”,过门儿促唱腔,烘托有重点,“垫头”要适当。如此伴奏可以弥补演员在演唱中的某些不足,使唱腔既不“浑口”而又丰富流畅。艺人行话“随腔走”、“跟腔走”徐州琴书演唱时,唱腔与伴奏旋律之间须具备曲调上的同质性。如【小金钱】原选自山东琴书《白蛇传》之《断桥》,现徐州琴书用其原本腔调进行改编,用古筝伴奏,有时低音衬托,有时以高音伴唱,在音韵上与唱腔旋律既能齐秦相随,又能增补润色,谱

例如下:

例-1:【小金钱】选自《白蛇传》《断桥》,6~12小节

2.托腔送韵

古筝对徐州琴书的伴奏,一方面托陈唱腔,同时对曲调进行装饰点缀、增加曲韵。如徐州琴书【凤阳歌】中古筝的伴奏。

《凤阳歌》又称《四句腔》《凤阳调》《阳调》等,目前见到的最早的《凤阳歌》有二首,《燕九竹枝词》(袁启旭编) 于康熙三十二年(公元1696年)成书,首刊《凤阳歌》一首,有唱词五曲谱;另一首《凤阳歌》为徐州育婴堂传人演唱,曲词合璧,徵调式﹑五声音阶,全曲由四个小乐句组成,前面有过门儿。

近代徐州琴书表演者对《凤阳歌》进行曲调创新,将其演变为七声音阶,乐句与乐句间各增加一个过门儿,原本的曲调发生了改变,古筝伴奏运用其中,如例-2选自《水漫金山》中的《凤阳歌》的第23~24小节,谱例如下:21

例-2:【凤阳歌】选自《水漫金山》,21~26小节

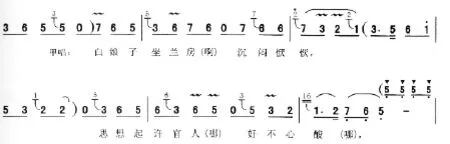

3.垫补空挡

在唱腔分布或间断的地方以短小的伴奏过门予以铺垫,使唱腔更加连贯、紧凑,这是古筝伴奏在徐州琴书演唱中运用最为明显的功能之一。如徐州琴书【叠断桥】中古筝的伴奏,详见例-3选自《水漫金山》中的《叠断桥》的第30~32小节。

工尺谱《叠断桥》,从唱词来看,有两处二字重叠,即“山山”、“妖妖”;而在音乐曲调的处理手法上,恰恰在“山山”之间与“妖妖”之间均作断开演唱,既叠又断,《叠断桥》的称谓也由此产生。近代徐州琴书《叠断桥》,有不少在唱词里没有重叠字,唱词结构发生了改变,古筝伴奏也随之起到了垫补空挡的作用,详见例-3选自《水漫金山》中《叠断桥》的第35~36小节。谱例如下:

30

例-3:【叠断桥】选自《水漫金山》,30~39小节

4.繁简对比

古筝伴奏中利用织度的变化突出主题、烘托唱腔,尤以节奏密度的繁简变化最为常见。如徐州琴书《罗江怨》中采用了大量的勾、托指法,在长时值的拖腔下以八分音符连续的反复演奏,呈现热闹、紧张的气氛形象,增加了紧拉慢唱的戏曲张力。这种指法也是古筝在徐州琴书伴奏中的常见方法之一,详见例-4选自《水漫金山》中《罗江怨》的第50~51小节。谱例如下:

例-4:【罗江怨】选自《水漫金山》,50~59小节

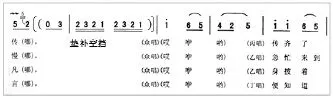

5.唱腔乐句的开端和结尾

古筝伴奏常在唱腔前作开端与导引之用,在句与句之间以小过门衔接承启,也有以长音作为乐句结尾,以为收束之用。如徐州琴书《银纽丝》中古筝的伴奏,详见例-5选自《水漫金山》中的《银纽丝》的第60/68~70小节,谱例如下:

例-5:【银纽丝】选自《水漫金山》,60~70小节

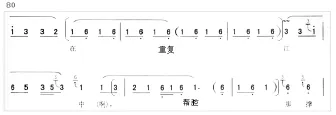

6.帮腔

古筝在琴书演奏中通过重复、烘托和应和的形式伴奏唱腔中的帮腔部分,从而既可以丰富演唱的音响、也可以提高唱腔曲情的气氛。如徐州琴书【上河调】中古筝的伴奏,详见例-6选自《水漫金山》中的【上河调】的第80~82/84~85小节,谱例如下:

例-6:【上河调】选自《水漫金山》,80~85小节

7.曲情的转换与气氛的掌控:

古筝伴奏可以在唱腔与唱腔之间、或是唱腔反复之际的过门加以提速,运用紧密有致、促弦繁响的古筝演奏,将曲情推至高潮,让紧接而来的唱腔,更具有渲染力与表现力。曲情的转换与气氛的掌控,如徐州琴书《鸳鸯句》中古筝的伴奏,详见例-7选自《水漫金山》中的《鸳鸯句》,谱例如下:

例-7:【鸳鸯句】选自《水漫金山》,100~114小节

从以上古筝在徐州琴书中的多处运用可以看出,对徐州琴书中古筝伴奏的特点、方法以及规律进行总结分析不仅有利于加强古筝对徐州琴书音乐素材的进一步吸收、提取和移植,更有利于古筝演奏者深入理解地方音乐的精华神髓,从而更好地推陈出新。

四、徐州琴书的延传

随着社会的发展,徐州琴书赖以生存和发展的社会基础也在不断发生改变,但徐州人民对琴书的热爱有增无减,哪里有徐州琴书的表演,哪里就有徐州人民的支持与喝彩,徐州人民热爱琴书,热爱家乡的文化,他们永远忘不了徐州琴书中那精彩片段的表演,徐州人民希望琴书这门古老的民间文化艺术可以一直延传下去。

社会在不断的发展,延传须创新,创新是徐州琴书发展的灵魂。从前徐州琴书的表演随处可见,但随着社会文明的发展,徐州琴书的表演场所也随之发生改变,逐步步入舞台。表演团体也由原本的业余文艺团体为主逐步转变为以专业文艺团体为主,这对徐州琴书的发展既带来机遇也带来考验。琴书的表演形式将从单一式向多元素发展,舞台元素不断增加,艺术元素不断注入。这是徐州琴书发展的需要也是历史的使命。

通过上文的分析介绍,我们可以清晰地看到徐州琴书有着悠久的历史,随着社会的不断发展,徐州琴书表演者也在不断的寻求创新。近几年,徐州琴书表演者正在积极探索如