校企合作的实践教学对大学生职业素质的影响

王君 朱明艳

摘要:大学生职业素质高低将直接关系到能否成功就业。本研究考察校企合作的实践教学培养方式对大学生职业素质的影响。通过对比研究发现,参加校企合作教学培养方式实验的学生比对照组学生职业理想更为明确,专业兴趣更强、职业能力和职业素质更高,有更完整的职业生涯规划、更高的专业前景认同度;在专业技能、综合能力、社会适应能力等方面提高程度更大。因此,校企合作的实践教学方式有助于学生提高总体职业素质,增强就业竞争力。

关键词:大学生;职业素质;校企合作的实践教学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)14-0046-04

引言:

职业素质是影响就业竞争力的重要因素,大学生职业素质高低将直接关系到其能否成功就业,关系到社会的和谐,也关系到国家的稳定发展。校企合作的实践教学是指高校教育者及企业人员共同参与培养、培训大学生知识和能力的发展[1]。这种联合学校教育与企业岗位培训相结合的培养方式有助于发挥学校和企业各自的优势,使学校和企业资源渗透互补,教育和教学资源相互融合、相互协作,形成育人的合力,从而拓展职业素质教育的深度和广度,提高大学生综合能力和素质,是高校实践教学改革的一种新路径。王君等(2013)通过调查研究发现,校企联合组织的互惠合作实践活动有助于英语专业学生提高职业素养[2]。那么,校企合作的实践教学对广大的非英语专业学生职业素质(包括职业素养)有何影响,程度如何?这是值得深入探讨的问题。本研究拟采用问卷调查和访谈的研究方法探讨校企合作的实践教学对非英语专业学生职业素质的影响,以期为高校职业素质创新教育研究提供基础。

一、文献综述

能力是素质的外显形式,素质诉诸于实践就表现为能力[3]。因此,从本质上讲,职业素质与职业能力的构成要素是一致的。

国外学者对职业能力进行了深入、系统的研究,并将职业能力分解为具体的构成要素。比如英国学者Knight和Yorke认为职业能力由学科知识理解力、职业技能、自我认识等能力组成[4]。加拿大会议委员会则通过研究将职业能力分解为基本技能、综合技能、自我管理技能等构成要素[5]。美国培训开发协会认为,职业能力主要由基本技能、适应性能力、开发技能等要素构成[6]。Fugate等人认为,就业能力主要由职业技能、职业认同感、个人适应能力等要素构成[7]。

国内学者对职业能力的研究较晚,且对大学生职业能力的研究较多。宋国学认为,职业能力主要包括专业技能、沟通和交际技能、个人属性等能力。张丽华通过研究认为,大学生职业能力主要由思维能力、社会适应能力、自主能力等要素构成[8]。乔坤等人则提出大学生职业能力主要由职业意识、职业条件和职业认同等能力构成[9]。李颖等提出大学生的职业能力由综合职业技能、个人品质素质、创业能力等能力要素构成[10]。

根据以上文献,我们可以归纳出职业能力是指从业者为适应所从事职业应具备的知识、技能、个性等一系列能力的综合体现。由于素质的核心是能力和价值观,因此,依据以往的研究,结合大学生的特点,我们认为大学生的职业素质可以理解为大学生在就业时应具备的与职业有关的知识、能力、品质和价值观等方面的综合素质,包括职业技能、职业目标、职业品质、职业价值取向等因素。为了满足社会企事业单位对人才素质的需求,大学生应该在这些方面得到综合素质的全面发展。然而,当前的高等院校教学方式更多地强调大学生专业知识和技能的提高与拓展,教学方式单一,缺乏创新实践教学,忽视了学生与从事职业相关的基本素质的养成和塑造。造成学生缺乏爱岗敬业、甘于奉献的职业精神,对企业文化认同感不强,难以将自身与企业、社会相融合,难以使个体价值的实现与社会、企业的发展相结合,导致大学生自身发展缓慢,职业能力低下,难以满足用人单位的需求。校企合作的实践教学方式是一种将学校教育和企业培训相结合的创新教学方式,有望对大学生的综合能力和素质产生积极影响。因此,探讨校企合作的实践教学方式对大学生职业素质的影响对高校实践教育改革研究具有重要意义。

二、研究方法

1.研究设计。本研究采用对比教学的形式,探寻实验组(实施学校和企业合作教学方式,即学校教育和企业培训共同参与培养的教学方式)和对照组(进行常规的大学课程教学,即以知识技能教学为主)学生职业素质的变化状况。研究采用定量和定性相结合的方法,考察学校与企业合作的实践教学方式对学生职业素质的影响作用。定量研究采用调查问卷,定性研究主要是访谈。

2.研究参加者。江苏省某地方应用型院校非英语专业二年级学生参加了本项实验研究,选取180名学生,他们来自计算机、机械、自动化专业。其中三个专业学生分别为60名。根据学生一年级的期末综合测评成绩将每个专业60名学生平均分为两组,并使两组学生的综合测评成绩分布无明显差异。组成90名实验组学生(30名来自计算机专业、30名来自机械专业、30名来自自动化专业)和90名对照组学生(分别来自计算机专业、机械专业、自动化专业)。实验组学生在二年级学习期间,接受了学校与企业合作的实践教学方式,即接受了学校专业教师、学生工作者、辅导员、企业高管人员、技术专家、一线骨干人员等的合作教育、培训、指导。对照组的学生只接受了学校常规的教学方式,即接受了专业教师、学生工作者、辅导员的教育、指导。

3.研究工具。研究工具包括问卷调查和访谈。问卷调查表是笔者综合相关专家对职业能力构成要素的分类[4][5][6][7],并结合参加校企合作实践教学大学生的实际情况自行编制的,本问卷表由两个项目组成,共有30个问题。第一个项目组采用开放式问卷法,第二组采用Likert Scale等级量表法。第一组由10个问题构成,主要涉及学生对所学专业的了解及认同情况,包括职业生涯规划、专业前景、行业的关注程度、专业认同度。第二组由20个问题构成,主要涉及学生的专业技能、综合能力、适应能力、自信心、创业意识等职业能力和职业素质问题。问卷的内部一致性信度系数为0.861。并在实验结束时随机采访了参与实验研究的学生。

4.数据采集。将填写有效的180份问卷(实验组90份,对照组90份)数据输入计算机,使用SPSS18.0进行了科学统计分析。

三、数据分析

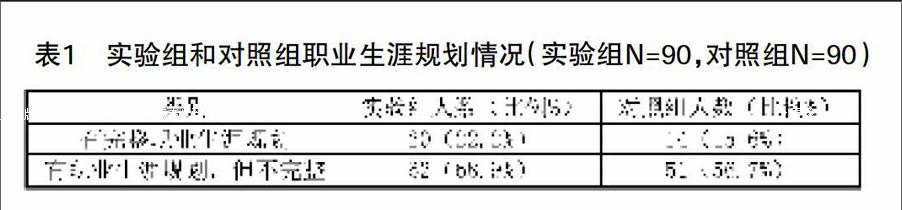

1.职业生涯规划。对于涉及“个人的职业生涯规划情况”问题,实验组中有22.2%学生回答“有完整职业生涯规划”,有68.9%的学生回答“有职业生涯规划,但不完整”;而对照组中有15.6%学生回答“有完整职业生涯规划”,有56.7%的学生回答“有职业生涯规划,但不完整”。因此,实验组中有个人职业生涯规划的人数比对照组更多。可见,实验组学生比对照组学生对自己职业生涯有更为清晰的认识,能合理地将自身专业学习愿望与职业规划有机结合起来,有助于其整体职业素质的提升。而对照组的学生对自身职业生涯规划的重要性认识不足,显得较为草率,造成其不能合理地将自身专业学习愿望与职业规划有机地结合,造成两者之间的失配、错位(如表1)。

2.专业前景。对于涉及“您所学习的专业前景情况”问题,实验组中有62.2%的学生回答“前途光明,发展机会很大”,对照组中有34.4%的学生回答“前途光明,发展机会很大”;对于涉及“对自身专业、行业现状与未来趋势的关注程度”问题,实验组中有81.1%学生回答“经常关注行业动态”,对照组中有52.2%的学生回答“前途光明,发展机会很大”,可见,实验组学生对自身专业的认识和了解比对照组要更全面、更清晰(如表2)。另外,在实验结束时的访谈调查中发现,实验组中有72.8%认同自己的专业,而在对照组中只有39%的学生认同自己的专业,可见,企业参与的教学、培训方式对学生“专业认同度”的积极影响要远远高于单一的学校教学方式的影响。

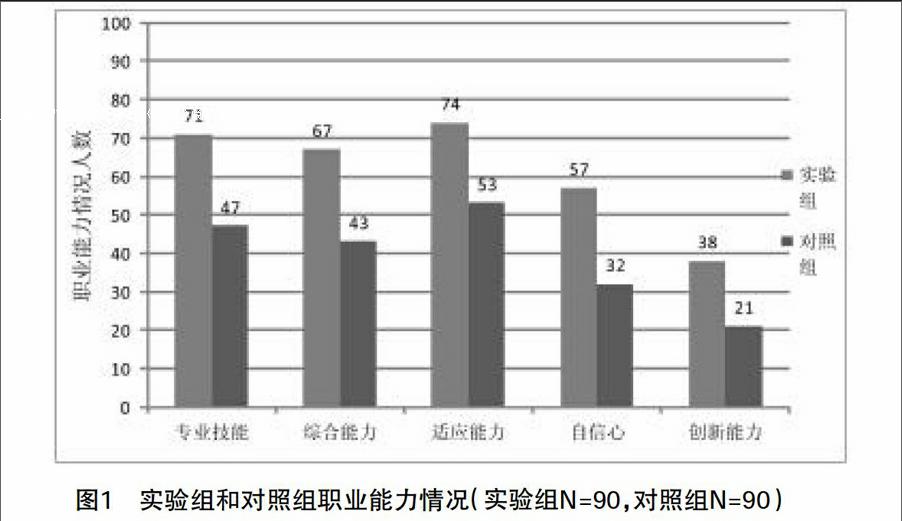

3.职业能力。问卷显示:通过接受不同教学方式的培养,实验组学生的总体职业能力比对照组学生明显要高。实验组中有78.9%的学生认为自己专业技能得到提高,而对照组中只有52.2%学生认为自己专业技能得到提高;对于涉及“综合能力”的问题,实验组中有74.4%学生认为自己这方面的能力增强了,而对照组中只有47.7%的学生认为综合能力得到了提高;对于涉及“心理承受能力和社会适应力”问题,实验组中有82.2%学生认为自己这方面的能力增强了,而对照组中只有58.8%的学生认为自己适应能力得到了改善;对于涉及“职业自信心”的问题,实验组中有63.3%的学生认为自己的职业自信心得到了增强,而对照组中只有35.5%的学生认为自己的职业自信心比以前改善了;对于涉及“创新能力”问题,实验组中有42.2%的学生认为自己创新意识增强了,创新能力改善了,而对照组中有21.1%的学生认为自己创新意识增强了,创新能力得到了改善。可见,接受校企合作教学、培训方式的学生职业能力比只接受学校一方面教学培养方式学生的职业能力明显要高(如图1)。

另外,在实验结束时的访谈调查中发现,实验组中有92.01%的学生认为通过工学结合的培训,尤其是生产实训的锻炼,自己职业素质的提升程度甚至超过了专业技能的提高程度。

四、讨论

本研究结果表明:实验组的职业理想、职业了解度、职业认同度都要高于对照组;实验组的职业能力和职业素质要明显高于对照组,尤其是职业素质远远高于对照组,这是因为校企合作的实践教学方式能更有效地实现学校教育与企业岗位培训的有机结合,能发挥学校和企业各自的优势,使学校和企业资源渗透互补,教育和教学资源相互融合、相互协作,形成育人的合力,从而拓展了职业能力和职业素质教育的深度和广度。具体表现在:第一,校企合作的实践教学方式引入了企业管理精英、骨干技术员工及能工巧匠参与对学生的培训、指导,使培训内容强化了企业所需要的职业技能,增强了职业规划、行业背景、企业文化、企业规章制度等内容,使学生在实践体验的过程中了解了企业和行业的相关知识。第二,在校企合作的教育、培训中,学生管理和教学部门共同参与校企合作及社会服务工作,能够更全面地了解各专业课程设置的基本内容及实施情况,能够深入学生实践岗位中去了解学生的实际情况,并对企业反馈的信息进行调查分析,改革课程设置,创新育人机制,使学生的专业知识学习与职业素质培养有机融合,寓教于管理之中,并在管理之中教授专业知识,使学生管理工作和培养专业型、技能型、职业性的人才职能能够紧密结合起来。校企合作的教学方式有助于学生参与到企业生产实践活动中去,有助于学生在真实学习材料的体验中完成专业材料的心理接受、知识汲取、行动投入、学习执着等环节的互动[11]。因而促使学生充分发展其对于知识的掌控力和创造力,提高分析问题和解决问题的能力。同时,在真实环境的体验中,学生也完成了自己职业素质的整体提升。第三,在校企合作的教学、培训中,作为实践教学的主体,企业参与了对学生专业技能的指导与考核,参与了对学生实践活动中的职业素质和职业技能的综合评定。这有助于学校及时了解学生在实践学习活动中暴露出的各种问题,尤其是职业意识、职业道德等问题。一旦发现问题,辅导员就能有针对性地对学生进行指导,帮助学生树立良好的职业道德,帮助学生培养吃苦耐劳、踏实工作的精神,树立积极的劳动观念和组织纪律观念,提前了解岗位要求和企业规章制度。使学生能够适应并融入所服务的企业中去,做到尽快实现学生到职业人的角色转换,从而提高其职业素质的认知能力、职业意识能力、职业道德以及职业意志力,达到职业能力和职业素质整体提高之目的。

五、结论

校企合作的实践教学方式体现了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》所明确提出的应用型院校要与企业“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”的创新教育理念。通过学校与企业合作共同教育、培训人才,使学生的专业知识和技能得到同步提高和拓展,促进学生的自我发展、自我完善,提高其专业认同感;明确其在职业化进程中的角色定位,培养其缺爱岗敬业、吃苦耐劳、甘于奉献的职业精神;增强其对企业文化理念的认同感,将自身与企业和社会相融合,使自身价值的实现与企业的发展相结合,在自身综合素质得到极大发展的同时,为企业的发展做出自己应有的贡献。

参考文献:

[1]何向荣.突破障碍创建“校企一体”人才培养模式[J].中国高等教育,2008,(5):43-44.

[2]王君,颜艳,张忆憬.校企联合的实践活动对英语专业学生职业素养的影响[J].继续教育,2013,(11):35-36.

[3]谭满益,等.职业素质的新模型及其内涵剖析[J].职教论坛,2009,(2):48.

[4]Yorke,M.,Knight,P.T. Embedding Employability into the Curriculum[M].Higher Education Academy,York,2004:4-5.

[5]Harvey,L. Defining and Measuring Employability[J].Quality in Higher Education. 2001,7,(2):97-109.

[6]宋国学.就业能力开发的绩效衡量与实证分析[M].北京:中国社会科学出版社,2007:22-23.

[7]Fugate,M.,et al.Employability:A psycho-social construct,its dimensions,and applications[J].Journal of Vocational Behavior,2004,(65):14-38.

[8]宋国学.大学毕业生可雇佣性技能的测量与分析[J].中国人口科学,2008,(3):64-70.

[9]张丽华,刘晟楠.大学生就业能力结构及发展特点的实验研究[J].航海教育研究,2005,(1):52-55.

[10]李颖,刘善仕,翁赛珠.大学生就业能力对就业质量的影响[J].高教探索,2005,(2):91.

[11]Leo van Lier. Interaction in the Language Curricum:Awareness,Autonomy and Authenticity[M].New York:Longman Publishing,1996:41.