从“出国热”看国人的教育文化心理

文/卢宏达

从“出国热”看国人的教育文化心理

文/卢宏达

曾经几何,海归是一个多么令人羡慕的对象,20世纪50年代新中国刚刚成立之际,一大批海归人士投入祖国的建设,这些世界级的优秀人才成为共和国的宝贵人才,像钱学森这样的大科学家做出了杰出的贡献。曾经愈演愈烈的“出国热”伴随着一波又一波的“归国潮”,在中国与海外之间逐年上演着“拉锯战”。“出国”还是“归国”,这是一个极其严肃的问题。

一、“出国热”热在哪里?

1.“外国的月亮比中国的圆”。

近代中国落后了,带来的社会问题不少,尤其是国民心理上的偏差和畸形,似乎外国的月亮一直比中国圆。崇洋媚外成为一种国民心理,凡是西方的东西就是好的。这是当下“出国热”的一个思想根源,导致不少人纷纷涌入出国这一“独木桥”。

2.走出去是国人融入世界的一个捷径。

套用现在最流行的一句话“世界这么大,我想去看看”,更多的华人将目光转向世界。自我国改革开放以来,大批华人走出国门,遍布世界各地,吸纳着当地的文化,同样也传播着中国的声音。这是一件振奋人心的事情,也是我们值得自豪、骄傲的事情。“走出去”有很多种,最贴近我们百姓自身的就是出国留学和出国旅游。随着国民经济的发展和提高,出境旅游的热度远高于境内旅游,更何况出国留学。

3.“求学热”反而刺激了“经商潮”。

放眼望去,朋友圈里玲琅满目的商品让人应接不暇,足不出户便能将世界各地的商品收入囊中,一个个寒窗苦读数载的学子漂洋过海去求学,却一个个做起了卖家,殊不知学业重要还是赚钱当紧呢?代购与海淘彷佛像一座沟通中外的桥梁,联接着你我,也刺激了跨国消费,带动了国外的经济增长。

4.出国热是改革开放时代的一个现象。

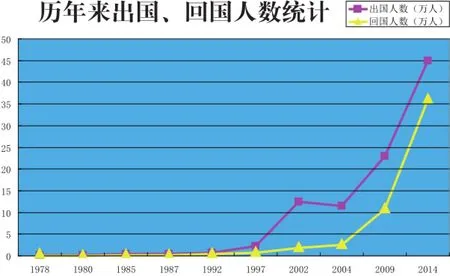

改革开放是中国进入强盛时代的重大战略决策,从20世纪80年代以来,我国出国热逐步升温,对于我国人才培育带来一股强劲的春风,累积出国人数超过1000万人,回国人才100多万人,成为我国科技战线、教育战线等各线战线的主力军之一。当然,也有一大批人才留在海外,成为这些国家的人才骨干,推动着本国科技教育事业的发展。中国人的世界贡献度越来越大,其中之一的贡献就是留学生。这是时代的骄傲。

5.出国人数逐步递增。

1872-1978年百余年间,中国出国留学人员总数为13万人。1978-2000年22年间,中国出国留学人数约为34万人。进入21世纪之后,随着中国加入WTO,与国际接轨日益增多,许多人都把出国留学当作成为提升竞争力的必要过程,中国留学人员数量急剧上升。2014年我国出国留学人员高达45.98万人,比2013年增加11%。近年来,随着经济水平的提升、人民币升值及国外留学门槛降低等诸多原因,留学逐渐进入“大众化”时代。与此同时,海归人数也持续增长,达到了36.48万人。据统计,从1978年到2014年,中国出国留学人数突破300万人。

二、如何看待“出国热”?

1.为什么出国热会带来负面效应呢?

本来国人纷纷涌入海外教育市场,这是好事,问题是有的出国本身的心态有问题,不是去追求真知识,也不是去学习真本能,徒有虚表,只镀层金,出国留学变成了部分学生乃至家庭的“面子工程”。如今在很多单位,或是亲朋聚会,孩子是否出国留学或是已在哪里留学成为人们热议的话题。不少家庭原本没有让孩子出国留学的计划,只因其家长看同事、亲友们的孩子纷纷出国留学,这时髦的事情自己不能落下,便有了让孩子出国留学的计划。尤其是部分高考落榜的学生,其家长更是要想法儿送其出国留学,既为寻找一条新的出路,也为挽回家庭的面子,一举两得。脸面上去了,孩子的能力真的能够上去吗?

2.吃不到葡萄说葡萄酸。

显而易见,当今的“出国热”中掺杂了太多不良动机,正是这些不良的动机,导致很多家庭在做出国留学的决定时带有很大的盲目性和随意性,也正是当初的盲目性和随意性,导致日后好多留学生留学的失利或失败,因为并不是所有孩子都适合出国留学。出国留学只能作为日后谋求适合工作的一种先机或跳板,家长和孩子不应该将所有的宝都压在出国留学上,孤注一掷是最容易人财两空的决定。我们应该站在客观、公正的角度去思考出国最终能为我们带来什么益处?为我们提供何等助力?只有这样,我们才出去的有价值、有意义;只有这样,我们才会成才、才能成功!

3.“镀金心理”是留学病的总根源。

西方教育整体上看比我国强,这是一个客观事实,我们没有必要规避,向西方先进的教育学习也是好事,出国留学应该成为一件好事,当下之所以出现海归变为“海龟”,根源之一是出国心态扭曲了,抱着“镀金心理”去留学,怎么可以学到真功夫呢?毕竟镀的一层薄薄的金又有什么价值呢?学历其实就是进入职场的“敲门砖”,但是,给国家、社会、企业创造价值,才是人才的最终价值体系,如果某人挂着海外留学的外表,拿出海外大学的金字文凭,但是没有学到扎实的知识,也没有练就一身真本领,怎么可以在实践中创造出价值呢?这一镀金留学心理在本源上就有大问题,需要我们认真反思。

镀金心理是搬起石头砸自己的脚。目前,不少海归没有昔日的光彩,不仅职业优越感正在消失,而且整体待遇也不高。调查显示,海归的起薪在3000元左右,月薪在3000元-1万元的占71%,超过四成人的月薪不足5000元,只有15%的海归收入超万元。相当数量的海归回国后变身“小白领”,甚至成为了“海带”。

4.“真金心理”才是留学唯一正确的心理。

俗话说:真金不怕火炼。留学不是旅游,绝对不能放纵自己,把留学变为一次没有压力的旅行,而是抱着求学求知的渴望心理,像饥饿的人看到面包一样,如饥似渴地学习,才有可能将西方先进的文化知识转化为我们的真本能。这一点在钱学森等这些留学生上表现非常明显,他们这一代留学生之所以能够创造出世界级的伟大成就,根源是他们抱着强烈的学习心理,抓住十分宝贵的留学机会,老老实实地专研西方先进的科学技术,经过艰难的留学生涯,最终才学到了一身真功夫。

三、出国是造就人才的一大捷径,也是世界文化交融的路径,还是国家强盛的重要力量

1.世界在交融中发展,文明在交汇中进步。

古有张骞出使西域、鉴真东渡日本,马可·波罗游历中国,利玛窦儒服汉语,学术传教……当中华文明一次次与西方文化碰撞交融时我们就应该知道,接纳与包容将会成为世界的主流声音。周总理曾提出的“求同存异”完美地阐释了中外的不相同甚至相悖的理念、观点和思维方式,我们也一直这样坚持着“不排斥、不消灭、不同化”的理念去接纳世界每一个角落的与众不同。因为我们都明白,我们同在一个地球村,我们都是为了我们的未来更加美好、祖国的强大而努力,这也正是鲁迅、郭沫若、李大钊等一批中国著名的大家以西学图强,振兴国邦,外国学士则中学西用,让本国的医学、技术更加完备。

2.“走出去”将是中国未来强大的必然选择。

当下社会,中国已经融入世界,全球化时代将带来巨大的事业舞台,目前我国企业走出去成为一种必然选择,中国人才走出去也是一个时代要求,留学本身也是中国人才融入世界的一个捷径。因此,我们要理性分析留学现象,将留学问题提升到文化的高度反思,总结我国近年来出国热带来的问题,就可以发现,出国本身并不是坏事,之所以出现不少问题,总的来看,是国人的文化心理出现偏差,才导致了“海归”变为“海龟”。

3.出国热背后的反思:出国留学是好事还是坏事?

中国作为世界四大文明古国,一直对外保持着大国开放心理,盛唐时期外国留学中国成为一种时尚,当时的长安城聚集了大批海外人士,将盛唐文化传播到全球。这是古代出国热的一个缩影。近代社会以来,出国留学逐步成为一个潮流,无论是中国人到海外求学还是外国人到中国留学,形成一股文化交融的浪潮,世界文化在留学大军的牵引下快速发展着,构成一道亮丽的风景线。因此,出国本身来看,肯定是好事,对于全球文化的交融和传播带来了巨大的历史价值和特殊贡献。

4.出国热造就一批杰出人士,为共和国的发展贡献了特殊的力量。

案例一:中国第一个女留学生:被称为世界最杰出女性之一

金雅妹1864年出生于浙江宁波,是我国近代第一位女留学生,被同时代的《纽约时报》称为“一位典型的中国进步女性”、“当世最古老帝国中的新女性”和“当今世界最杰出的女性之一”。1905年,金雅妹再次回到祖国行医,之后来到天津,受聘为北洋女医院的首任院长。1916年,金雅妹辞职离津后定居北京,继续献身医疗工作,致力培养医护人才并积极参与慈善事业;1934年病逝于协和医院,享年70岁。临终之际,她将一生积蓄全部捐给了中国的教育事业。

案例二:诺贝尔奖得主丁肇中 密歇根大学(Univerity of Michigan)

丁肇中(1936.1.27—),华裔美国人,祖籍山东省日照市,著名物理学家,现任美国麻省理工学院教授,曾获得1976年诺贝尔物理学奖。1956年前往美国密西根大学修习工程学、数学和物理学,1959年,获得数学和物理学学士学位,1962年获得物理博士学位。

案例三:诺贝尔奖得主李政道 芝加哥大学(Univerity of Chicago)

李政道(Tsung-DaoLee,1926.11.24—),美籍华人物理学家。他主要的物理学贡献有李模型、高能重离子物理、量子场论的非拓扑性孤立子和孤立子星以及破解粒子物理中的θ-τ之谜。1957年,31岁的他与杨振宁一起,以弱作用下宇称不守恒的发现获得诺贝尔物理学奖。他们的发现由吴健雄的实验证实。

案例四:物理学家钱学森 加州理工大学(California Intitute of Technology)

钱学森(1911.12.11—),中国空气动力学家,中国科学院、中国工程院院士。1936年获得美国麻省理工学院硕士学位。1939年获得美国加州理工学院博士学位。曾任美国麻省理工学院教授、加州理工学院教授、加州理工学院喷气推进实验室创始人之一。钱学森是中国火箭、导弹及航天技术发展的重要人物,两弹一星功勋奖章获得者之一。

案例五:两弹元勋邓稼先 普渡大学(Purdue Univerity)

邓稼先(1924.6.25—1986.7.29),理论物理学家,核物理学家,中国科学院学部委员,1945年毕业于西南联合大学物理系,后在北京大学任教。1948年10月赴美国普渡大学物理系留学,1950年获物理学博士学位。

案例六:数学家丘成桐 加州大学伯克利分校(UCBerkeley)

丘成桐(Shing-TungYau,1949.4.4—),著名数学家。数学界最高荣誉菲尔兹奖得主之一。大学三年级时,获StephenSalaff前往美国加州大学柏克莱分校深造,师从陈省身。1971年获得博士学位。1984年至1987年曾任圣地牙哥加利福尼亚大学教授。1987年,任教于哈佛大学,现任该校William Casper Graustein讲席教授,浙江大学高等数学研究所所长。

案例七:竺可桢 哈佛大学(Harvard Univerity)

竺可桢(1890.3.7—1974.2.7),中国卓越的科学家和教育家,当代著名的地理学家和气象学家,中国近代地理学的奠基人。他先后创建了中国大学中的第一个地学系和中央研究院气象研究所。1910年公费留美入伊利诺伊大学农学院学习。1913年夏毕业后转入哈佛大学研究院地理系专攻气象,1918年获得博士学位。

案例八:百度公司董事长兼首席执行官李彦宏

李彦宏男,汉族,1968年11月生。1999年,李彦宏回国和合伙人创建了百度公司,任百度公司董事长兼首席执行官,全面负责公司的战略规划和运营管理。2001年,李彦宏被评为“中国十大创业新锐”,2002年获首届“IT十大风云人物”称号。2014年10月,李彦宏以147亿美元的净身价成为中国大陆第二大富豪仅次于马云。

5.榜样的力量是无穷的。

出国是造就世界级人才的一大捷径,以上这些世界级优秀人才就是一大明证。如果国人都抱着求真本能的心理,将留学变为人才的“炼钢炉”,就一定可以炼出一块块优质钢,问题是这一“炼钢炉”如何建立呢?从大量的成功案例来看,关键是国人的文化修养和心理健康,要有强烈的求知欲,才有可能面对西方先进的文化知识真正消化吸收,才有可能利用西方先进的科技实验条件,创造出世界级的科技成果。人才的锻造不能投机取巧,也不能自欺欺人,而是像铁矿石炼出优质钢一样,经过严格的甚至残酷的锻造过程,才有可能成为真正的人才,这一过程也许充满汗水、泪水,但是,一分辛劳一分才,付出多少就收获多少,经过留学这一难得的求学经历,一定可以创造出杰出的成绩。