“强流带电粒子束物理导论”课程教学实践与改革

高景明 杨建华

摘要:分析了“强流带电粒子束物理导论”在物理电子学硕士研究生专业基础课程系列中的地位和特点;根据其自身特点,在教学内容、方法和手段等方面尝试了一系列教学实践与改革;初期效果表明,教学内容的补充完善以及教学方法和手段的逐步丰富不仅使课堂内容与学科前沿更要贴近,也使教与学的过程更要紧密,从而有助于教学相长和促进研究生优质课程的建设。

关键词:教学实践;教学改革;强流带电粒子束物理导论

中图分类号:G642.3 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)09-0101-02

强流带电粒子束(Intense Charged Particle Beams,ICPB)物理主要研究大量带电粒子的集体物理现象和行为,是21世纪物理学的前沿研究领域之一。20世纪60年代,英国原子武器研究中心(Atomic Weapons Research Establishment,AWRE)的Martin及其小组首先建议运用脉冲功率技术产生强流相对论带电粒子束;他们成功地利用原有的Marx发生器技术对快速传输线部分进行脉冲充电,产生具有持續时间为几十ns的高功率脉冲,从而开创了脉冲功率技术的新纪元,也使得强流带电粒子束的产生和应用真正变为现实。最初,强流带电粒子束技术是为材料试验、X射线照相及核武器效应模拟等应用发展起来的,但随后即发现其在热核聚变、微波产生、集团离子加速和激光激励等诸多领域都有着广泛的用途[1,2]。

国防科学技术大学高功率微波技术实验室是国内最早开展强流带电粒子束物理研究的单位之一,“强流带电粒子束物理导论”课程是本实验室为物理电子学专业硕士研究生开设的专业基础课,其目的是使学生掌握强流带电粒子束作为非中性等离子体产生和传输的基本规律,为从事高功率微波、闪光X射线照相及抗核加固、Z-箍缩、惯性约束聚变及强流带电粒子束的应用研究工作打下较坚实的物理基础。

本课程与实验室开设的其他几门物理电子学专业硕士研究生专业基础课是密切相关的,如《脉冲功率及其诊断技术》和《等离子体物理基础》两门课程的学习为本课程的进行准备了基础知识,而本课程的学习将会应用到《高功率微波技术》课程中,可以看出本课程起到承上启下的作用,所以针对性地进行教学改革,提高教学效果是很有必要的。

一、教学内容的补充完善

本课程作为强流带电粒子束物理学的导论部分,主要介绍该学科的发展背景、强流带电粒子束的产生及其在真空中的传输。最初采用的教材是美国米勒教授编著的《强流带电粒子束物理学导论》,该书由刘锡三先生等人于1990年翻译成中文,至今已经有二十多年的时间,一直被奉为经典。这本书是经过综合大量参考文献编写而成的,相对来说,信息量比较大,全面反映了当时各领域研究人员对强流带电粒子束物理学的贡献,但其自身理论体系不够完备,阅读起来难度较大,并且由于文献时间已早,有些最新的内容未能展现出来。这样,在实际教学过程中,我们一直致力于对教材的增补,最初完成了对课程讲义的编写,之后完成了对课程讲义的完善与规范,并进行了电子课件的制作,作者在此基础上继续补充完善,争取使教材内容能够与时俱进,展现出更加全面、新颖的强流带电粒子束物理学的相关知识,目前内容完善主要体现在两个方面。

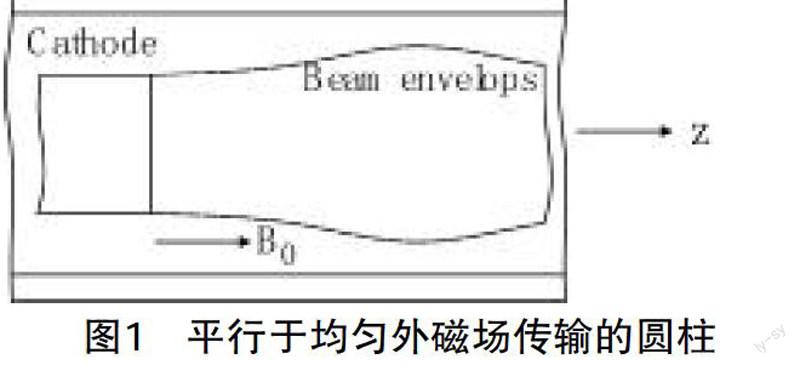

1.抽象内容形象化。本课程理论性较强,由于涉及处理与带电粒子相关的物理过程,所以泊松方程被大量的利用,另外高斯定律、安培定律及运动方程也被大量的运用,并且其中涉及很多的矢量计算。课程第一次课就涉及到描述粒子束半径随时间和距离变化的方程,即包络方程,单从数学角度来理解这个包络方程是比较抽象的,通过查阅相关资料[3],我们给出一般情况下的包络图形,如图1所示,这里主要关注外层电子的运动情况,在平衡状态下,它的轴向速度恒定并且密度恒定可以达到真空中的解,出现扰动时其实已经开始考虑自身电场的作用了,因为径向力使束开始扩张,而磁场又使它箍缩,这样就使这个抽象的问题容易理解多了。

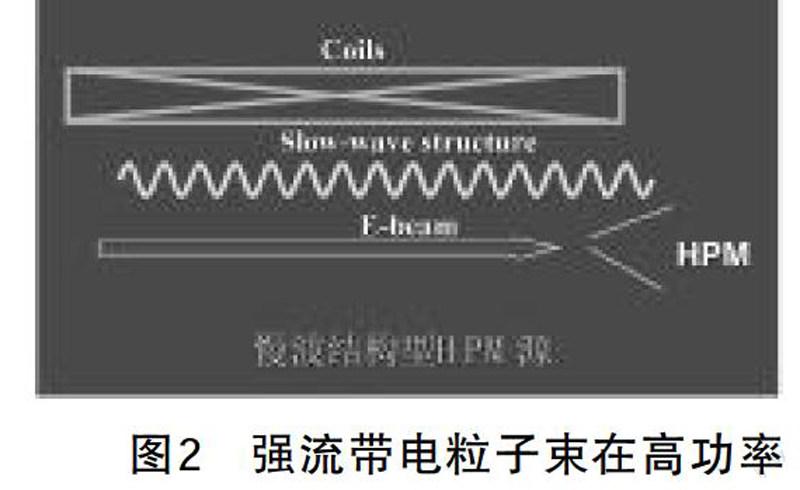

2.实用内容重点化。前面提到,本课程的内容将会应用到《高功率微波技术》课程学习中,图2给出了环形电子束经过慢波结构时产生高功率微波(High Power Microwave,HPM)的原理框图[4];因此,针对目前实验室广泛使用的束流类型——无箔二极管中的环形电子束,我们在教材的理论框架基础上,结合所调研的相关文献,对影响无箔二极管中环形电子束传输的各种因素进行了全面的介绍,这样有助于拉近课堂内容与科研实际之间的距离,类似内容的重点化将为后续课程的学习和科研实践奠定较好的基础。

二、教学方法的逐步丰富

早期教学过程中,本课程受条件限制,主要以黑板板书、课堂讲授为主,教学方法和手段相对单一;后来,制作了电子课件,实现了多媒体辅助教学与适当板书相结合,提高了教学效果;在此基础之上,作者继续对教学方法和手段进行改进,主要体现在两个方面。

1.粒子运动的数值模拟方法。在处理强流带电粒子束相关问题时,一种重要的处理手段是PIC粒子模拟,通过粒子模拟可以对粒子运动的细节进行比较完整的了解,在目前科研中得到广泛的应用。教学中将Magic粒子模拟程序引入课堂,进行相关的模拟演示,取得了不错的效果。

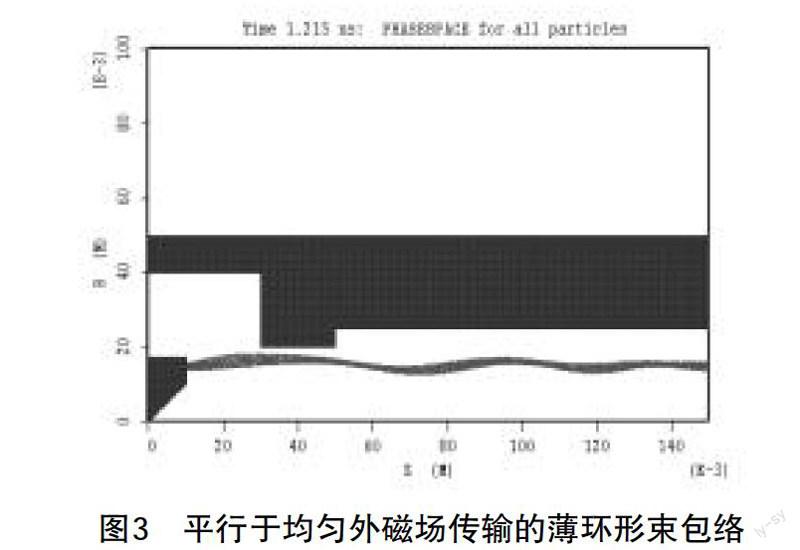

Magic是在美国Air Force Office of Scientific Research资助下,由Mission Research Corporation历时二十余年不断开发和完善而形成的在二维或三维空间中模拟等离子体物理过程的有限差分时域粒子模拟程序。该程序从初始状态开始,模拟空间电荷和电磁场相互作用随着时间的进化过程。模拟空间任一点电磁场由Maxwell方程解得。包含相对论因子的完整的洛伦兹力方程解得相对论带电粒子的轨迹,电流连续性方程解得电流和电荷密度,以便求解Maxwell方程时使用。图3为课程针对无箔二极管进行的数值模拟所得到的结果,将这部分空间电子束有效传输至合理的束波作用区(如图2所示)即可获得高功率微波输出;而关于这部分空间的诸多因素,如电子束厚度、阴阳极径向间隙距离及阴极杆到阳极的距离等,利用Magic程序是很方便模拟其主要影响的。

2.科技文献调研与讨论。强流带电粒子束物理是一门新兴学科,目前仍在不断完善,课程学习过程中会发现许多地方值得深入探索,而这些探索很可能会形成高质量的科研文章[5,6],这个特点为课程教学带来较大的难度,但同时也提供了较多深入研究的机会。

为了进一步丰富课堂内容,提高学习兴趣,在教学实践过程中增加了科技文献调研与讨论的环节,发动同学们积极调研比较经典的老文献和反映目前强流带电粒子束前沿研究情况的最新文献,并将所调研文献在课堂上进行简要介绍,指明文献的主题范围及内容梗概,介绍论文的目的、方法及主要结果与结论,在约十分钟的时间内提供尽可能多的定性或定量的信息,充分反映该研究的创新之处,使我们对该研究的主要内容有一个轮廓性的了解。

这样的实践环节有助于更加深入地了解强流带电子粒子束的发展历史和现状,并借以锻炼查阅文献、总结文献和口头讲述的能力。实际教学过程中,发现该环节的引入,在增强了师生之间互动的同时确实提高了同学们的学习兴趣,有不少同学调研到很有价值的文献,就其中很好的物理思想与大家分享,并就疑问一起讨论,将个人主动学习发展到群组讨论学习,效果良好。

三、结语

阐述了“强流带电粒子束物理导论”课程建设与完善的必要性。课程教学内容的逐步完善,以及教学方法和手段的科学化和多样化是经过多年的努力完成的,不仅使课堂内容与学科前沿更要贴近,也使教与学的过程更要紧密,从而有助于教学相长和促进研究生优质课程的建设。教学改革的初步效果表明,有利于激发学员的学习兴趣,提高他们的实践能力,在实施过程中受到了学员的欢迎,下一步,将对课程教学继续加强关于该学科最新创新性研究成果的补充,使“强流带电粒子束物理导论”课程的建设水平不断提升。

参考文献:

[1]R.B.Miller.强流带电粒子束物理学导论[M]. New York:Plenum Press,1982;刘锡三,等,译.北京:原子能出版社,1990.

[2]刘锡三,强流粒子束及其应用[M].北京:国防工业出版社,2007.

[3]Stanley Humphries,Jr..Charged Particle BeamsM].Internet Version,1990.

[4]張军.新型过模慢波高功率微波发生器研究[D].长沙:国防科学技术大学,2004.

[5]杨建华,张亚洲,舒挺,等.强流相对论环形电子束在低磁场中传输分析[J].强激光与粒子束,2005,17(3):412-416.

[6]刘静,舒挺,李志强.层流平衡相对论电子束束流特性的数值计算[J].物理学报,2010,59(3):1895-1901.