碑帖记

胡竹峰

碑帖记

胡竹峰

二爨篇

无名氏的《爨宝子碑》,无名氏的《爨龙颜碑》,线条是宽的,味厚到密不透风的地步,突然豁然开朗——山穷水尽处别有洞天。也就是说《爨宝子碑》与《爨龙颜碑》猛一看,密密麻麻很压抑,往细处琢磨,发现婉约来。好像行走密林,古木参天,灌丛密布,但能透气,全然是大自然的感觉,不像逛商场,让人气闷。我一逛商场就昏昏欲睡,有人一逛商场居然精神百倍,越逛越勇。

我以前看书画,先看线条。如今看书画,看韵味。像看女人一样,青年视色,中年取韵。当然,有人到老也依旧重色。重色是华夏民族的传统,“吾未见好德如好色者也”,一树梨花压海棠,多少人夜不能寐。

取韵不是上品,得意才算入流。练习书法更是这样,临帖能得意忘形才算入门,忘意之后是大境界。有个阶段我沉迷于书法,每天临帖写字,坚持半年,叵耐天分有限,不要说得意,连形也不得,只好作罢。

白蕉习王字得意,沈尹默习王字得形,胡竹峰习王字既不得形更不得意,不得已只好埋头写文章。文章辛苦事,书法好卖钱。辛苦是我的命运,我不怨天尤人。

前些时仙逝的高居翰先生有本著作叫《江岸送别》,到底是外国人,写起汉语还是做作。西方人研究中国文学中国书画中国历史,见识眼界不成问题,但终有相隔处,隔了一层玄之又玄的东西,姑且称为文化基因。当年有人从皖北来到敝地,五十年过去,口音里还有皖北基因,一听就知道非我同乡。基因是不可磨灭的符号,转基因是怪胎,不在此列。

如果取书名,《江岸送别》不如《江岸别》。有“别”肯定有“送”,多一字不如少一字。有人信奉多一事不如少一事,阿弥陀佛,有人信奉多一字不如少一字,竹简精神。古人把一个字一个字烙在竹简上。李健吾先生说:能把散文写得“字挟风霜”、“声成金石”,才配得上竹简精神。这笔荡得太开,现在收回来:我看无名氏的《爨宝子碑》与《爨龙颜碑》,总想起烩面。现在是深夜,肚子饿了的缘故?有个阶段在郑州上班,每天中午都是吃无名氏的烩面。无名氏的烩面便宜,味道不输名店。

康有为说“宝子碑端朴,若古佛之容”,古佛之容的话太玄虚,端朴二字评语倒下得极准。我看《爨宝子碑》的笔墨章法是老翁儿戏,我看《爨龙颜碑》的笔墨章法是儿戏老翁。老翁儿戏得意,儿戏老翁得趣。意好得,趣好得,意趣不好得。二爨集一处看,大得意趣。此时深夜,得意者何人,得趣者何人,得意趣者又何人耶?

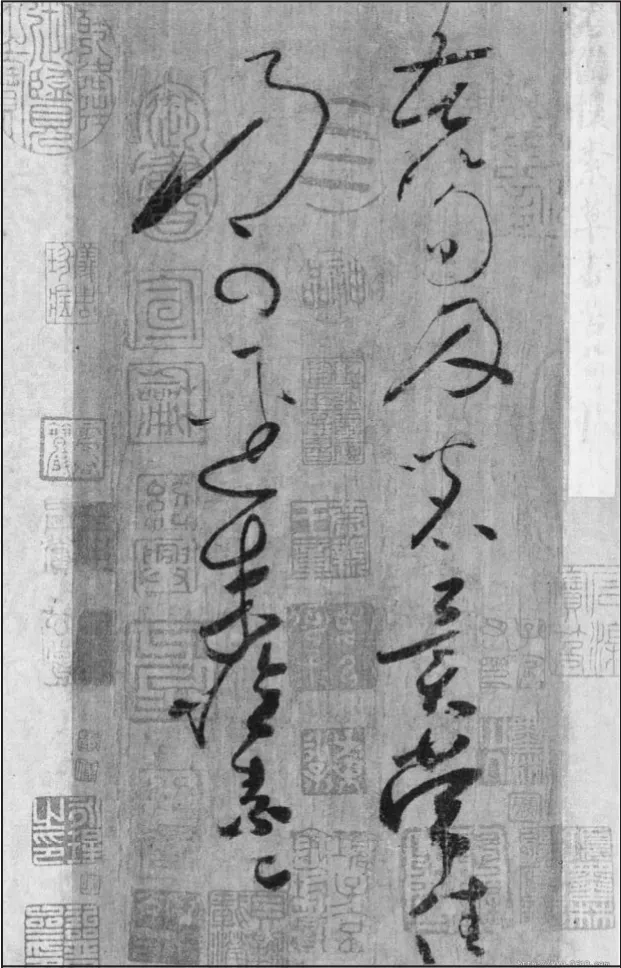

瘗鹤铭(局部)

瘗鹤铭

前天在书箱里找书,翻出《红楼梦》来。一翻就翻到“老学士闲征词 痴公子杜撰芙蓉诔”一回。曹雪芹的笔墨至此快到尽头了,大观园的故事露出残景。曹雪芹写残景,犹带明朗气,像盛夏西天晚霞。高鹗的续书,狗尾都称不上,顶多是条井绳。当年被蛇咬过,至今看不完《红楼梦》后四十回。

红楼梦的续书,见过不下十种,只有张之的《红楼梦新补》读完了。张先生的新补,新颖别致,清香扑鼻,读得人禁不住击节称赏。张之了不起的地方是融会贯通,推翻前人续作,另起炉灶,写元妃赐婚、黛玉泪尽而逝、贾府抄没一败涂地、荣宁子孙树倒猢狲散、贾兰贾菌中举、宝玉宝钗家计艰难、王熙凤被休弃含恨自尽、宝玉躲避穆侯举荐而悬崖撒手、史湘云怜产妇沿街乞讨、宝玉遣婢、生计所迫卖画打更等情事,叙来洋洋洒洒、蔚为壮观,又惊心动魄、满腹辛酸。张之遣词描红,多得曹公笔法,可谓续书翘楚。我这么说的意思是,今人未必不如古人。前几天和南京诸荣会先生闲聊,谈起《瘗鹤铭》,诸先生说古今那么多人学《瘗鹤铭》一个都不得宏旨,只有徐悲鸿一人入神了。

我见过不少徐悲鸿的书法,人云亦云说受益于康有为。诸荣会先生法眼,一语道破天机,让我受用。

《瘗鹤铭》的“瘗”字,才认识不久。有个阶段把“瘗”字读成“糜”字,有个阶段把“瘗”字读成病字,病鹤成汤,瘗鹤成铭。想当然耳,当年乡下物资紧张,鸡鸭鹅之类的家禽病了,赶紧杀掉炖汤。

“瘗鹤铭”三字组合,有压迫意味。但《瘗鹤铭》的书法却舒朗,像中年儒士着家居服散步,俨若李斯当年牵黄犬出上蔡东门逐狡兔。

《瘗鹤铭》残石,字体松散夸张,横竖画向四周开张。黄庭坚认为“其胜乃不可貌”,誉为大字之祖。曹士冕则推崇其“笔法之妙,书家冠冕”。《东洲草堂金石跋》说它:“自来书律,意合篆分,派兼南北。”我不以为然。某人家养的鹤死了,埋了它并写了铭文,这里有玩笑成分,一个煞有介事的玩笑。《瘗鹤铭》文辞戏谑不乏豁达,可贵处在于游戏,在于家常,内容有机趣,也就是心情。

鹤寿不知其纪也,壬辰岁得于华亭,甲午岁化于朱方。天其未遂,吾翔寥廓耶?奚夺余仙鹤之遽也。乃裹以玄黄之巾,藏乎兹山之下,仙家无隐晦之志,我等故立石旌事篆铭不朽词曰:

相此胎禽,浮丘之真,山阴降迹,华表留声。西竹法理,幸丹岁辰。真唯仿佛,事亦微冥。鸣语化解,仙鹤去莘,左取曹国,右割荆门,后荡洪流,前固重局,余欲无言,尔也何明?宜直示之,惟将进宁,爰集真侣,瘗尔作铭。

鹤是珍禽,浮丘公曾著《相鹤经》。雷门大鼓,白鹤飞去不再声闻千里;丁令威成仙后化成仙鹤,在华表上停留显形。这些事幽微迷茫,难以分辨。而你化解身形,将往何方?在焦山西侧筑起你的坟茔,这里是安宁之地。坟后有鼓荡的长江洪流,坟前的焦山就是重重墓门。左方是遥远的曹国,右方是险峻的荆门。茅山北面是凉爽干燥之地,地势胜过华亭的风水。于是我邀集了几位朋友,在此埋葬你,并写下这篇铭文。

《瘗鹤铭》作者不传,有人说是陶弘景,还有说是王瓒,有人说是顾况……还有人说是王羲之。如果是王羲之的话,我倾向青年时代的王羲之,时间在坦腹东床之前,因为《瘗鹤铭》里有烂漫之心。王羲之书法有一个遵古阶段和创新阶段,如《姨母帖》之类基本是所谓古法用笔,到《丧乱帖》以及《兰亭序》,基本是新法了。《瘗鹤铭》也是古法用笔。

不少古人喜欢鹤,梅妻鹤子是美谈。近日读《瘗鹤铭》,想起今年春天时候和朋友一家去孔雀园玩,见到几只长腿白鹤,并不见佳,如呆鹅。

逍遥游

逍遥游。靠在楼头远望,冒出这三个字,完全是感觉。楼建在山上,山很高,楼更高,风一吹,衣袂飘飘,顿起逍遥之感。暮鼓余音里,黄昏已到古寺,黑僧衣上的蝙蝠被风带起,鼓荡欲飞。眼前烟波浩渺,越发逍遥游。栩栩然蝴蝶,蘧蘧然庄周,庄周的《逍遥游》我读得熟。

生来太晚,让人极其沮丧,好文章前辈们写光了,尤其是庄周,《庄子》内七篇是北斗七星。在这个时代写文章,写得好的进入摹本状态,差一点是水印,更差的是刻本。这种身世之感,我觉得安在孙过庭头上可能也合适。孙过庭出身寒微,命运多舛,何止文章憎命达。出身寒微就注定命运多舛,自古如是。

《书谱》(局部)

夜宿山寺,晚饭后在小道上走了一圈,回房翻帖——孙过庭《书谱》,看得欣然。《书谱》有仙气,一见《书谱》,心里翩然欲飞,隐隐感动中长出翅膀,御风而行。《书谱》有水气,一见《书谱》,心里湿润,隐隐感动中长出鱼鳍,四海翱翔。起先以为是篇幅的关系,《书谱》三千五百多字。我把书折起来看,依然有逍遥游的感觉。

因为唐太宗,初唐书风完全被二王笼罩。如果顺这路子下去,唐代书法就没有自己的面目了。大唐毕竟是大唐,盛世后,以颜真卿为代表的书家,对二王书风进行了一次彻底的反动。二王书风在美学上属优美,颜柳书风属于壮美。这时候孙过庭居然成为时代的异数,也就是说《书谱》的不合时宜,反而成全了艺术上的成功。如果没有孙过庭,二王在唐朝就少了桥梁,这是中国书法艺术一件完美的阴错阳差。

孙过庭是个小人物,但他下笔富而贵,富中有股贵气。欧阳询有富气无贵气,尽管他活了八十多岁,寿多则辱,有何贵气可言。欧阳询的小楷有佝偻病,每次读帖不敢深入。诸遂良正而逸,堂堂正正中不乏逸气。颜真卿有贵气无富气,鲁公太辛苦呵,《多宝塔碑》《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》,真是写得辛苦,真是读得辛苦,真是学得辛苦。板凳要坐十年冷,学颜真卿,十年太短。

孙过庭眼高于庭,有过人之处,《书谱》不从书法的角度看更好。《书谱》的文章,何等了不起,放眼盛唐,也是一流。说起文章,第一个想到的是庄子。汪洋恣肆、解衣盘礴,用来形容孙过庭的《书谱》,也配得上的。

《书谱》不是用来看的,看也看不懂,它是让我们游览的——走在山清水秀的地方,小溪潺,花香四溢。读《书谱》,仿佛游玩桃花源:“缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”况味正是此数行字之间。

朋友中,完整临摹过《书谱》的不少。我目力所及,得其状者,八九人,得其味者,三五人,得其意者,微斯人。孙过庭的笔墨,看起来游龙戏凤、漫不经心,深入之后才发现不是那么简单——分明万水千山,不可等闲视之。有人告诉我,临摹《书谱》,仿佛和月亮赛跑。和月亮赛跑的感觉我知道,小时候夏夜,一个人走在乡村小路上,我走,月亮也走,我跑,月亮也跑。月亮高而明,明且大,远远挂在天上。

泠泠风雨声

前些时春雨绵绵,阴寒不散,夜里悠悠忽忽读了些旧人诗词。元人柳贯《题宋徽宗扇面诗》云:“扇影已随鸾影去,轻纨留得瘦金书。”瘦金书我很熟,想起小时候玩过一枚“大观通宝”铜钞,钱文正是赵佶手笔。

赵佶的帖读过不少,《千字文》《牡丹诗》。瘦金体的线条仿佛金戈银丝,有一年把玩《芳诗帖》,看久了,越发觉得线条薄利,笔锋可以削水果,手不敢触。我看瘦金体,老想到春秋时候的尖首刀币。

《芳诗帖》(局部)

宋人书法,受老庄道家影响,大抵虚静,瘦金体不是这样。每每看见瘦金体,像在冬天的梅园游玩,老梅新花,四周一望,虚室生白,全是一片吉祥。瘦金体的精气神是入世的,也是出世的,更多还是出世的。我读赵佶书法,读出自得其乐——天下与我何干?且写字画画去,差不多是那样的字外音。

有回在朋友画室玩,他运转提顿写瘦金体给我看。想起当年的赵佶,一笔一划运转提顿在汴京皇城里自得其乐。

赵佶的字细若游丝,有弹性,有韧性,有精神,像钢丝。白蕉说,瘦金体的线条,未必输给颜真卿的线条。瘦金体是文人字,并非帝王字。到底什么是帝王字,我也说不清。到底什么是文人字,我更说不清。我只能说自得其乐是文人字,旁若无人是帝王字。王羲之、颜真卿、苏东坡、米芾、赵佶、董其昌的手迹一片自得其乐或者洋洋得意,唐太宗、唐玄宗、康熙、乾隆、毛泽东的手迹旁若无人或者居高临下。

赵佶好诗,好画,好歌舞,好花岗岩,好李师师,好鲜衣骏马,好美食华灯,好梨园鼓吹,好古董花鸟,本是纨绔儿,可怜帝王身,委屈了一身才华。

瘦金体,又名瘦筋体。瘦金体三字有风雅气,瘦筋体三字有稼穑味。瘦筋,筋瘦,夏天,从水塘里挑水浇园的农夫筋瘦筋瘦。叶圣陶先生有文章说“每当新秋的早晨,门前经过许多的乡人:男的紫赤的臂膊和小腿肌肉突起,躯干高大且挺直,使人起健康的感觉。”

每见瘦金体,总想起紫赤的臂膊和肌肉突起的小腿。

大雪纷飞

《张猛龙碑》在我看来,是魏碑里最娴静的一本碑帖。《司马悦墓志》《高贞碑》《元怀墓志》也娴静,但没有《张猛龙碑》沉。到底何谓沉,我也说不好,沉着、沉郁、沉滞、沉毅,甚至还略带沉思,差不多这样吧。

晋帖是浮,魏碑是沉。这个观点不知道有没有人说过。昨天晚上翻游相本宋拓《淳化阁帖》,突然产生这个念头。晋帖浮云直上,是神品。魏碑沉龙入海,是逸品。有人重碑有人崇帖,或得神或得逸。重碑者轻帖,崇帖者轻碑,这是书家的偏执,神与逸并非鱼和熊掌。

晋帖与魏碑的好,是不能忘情。王羲之王献之书法的好看,正是不能忘情。笔墨是他们的心情,怀友、生病、送礼、请安、应酬、家事、行乐、醉酒、服药、战争、凭吊、忆旧、诉肠,晋帖基本是这样。魏碑呢?魏碑里有回忆,那种回忆极其缓慢。一笔一画。黏稠。滞涩。从童年到少年。从少年到青年。从青年到中年。从中年到老年。从老年到暮年。从暮年到衰年。魏碑是追忆逝水年华之书,一般来讲,回忆文字是最有机会娴静的(回忆录除外)。以娴静论,晋帖略输一筹。魏碑的回忆,与现实缠夹一起,娓娓道来,像雨夹雪天,白首老翁坐在堂屋里给儿孙们说故事。

《张猛龙碑》(局部)

至厚则至柔,譬如《张猛龙碑》。至柔则至厚,譬如《灵飞经》。我看《张猛龙碑》,大雪纷飞,落在山川草木上,终究白茫茫大地真干净,呈现出极致的安静来。我看《灵飞经》,小雨淅沥,这雨落得久了,让人看出山川草木之厚。

三十岁后喜欢中国碑刻中一批无名氏,他们默默无闻,他们光芒万丈,他们是我师傅。

无名氏的碑刻不输很多有名的字帖。我看无名氏《张猛龙碑》,仿佛看宋版书。宋版书我没见过,我见过翻印的宋版书,翻印的宋版书也是尤物,极其舒朗。《张猛龙碑》更舒朗,像在整匹宣纸上洒点淡墨。风侵雨蚀,魏碑漫漫漶漶,但漫漶得干净,魏碑的干净是雪个精神。何绍基题八大山人《双鸟图轴》曰:“愈简愈远,愈淡愈真。天空壑古,雪个精神。”

《张猛龙碑》给我的感觉,用是枯笔写就的一部枯笔册页。枯笔使白破黑而去,如李白仰天大笑。斧凿让黑摸碑而来,似观音低眉敛目。

少年时代我不喜欢魏碑,嫌其不流畅。现在看来,魏碑比起晋帖虽少天真之妍质,但多烂漫之从容,或者说沉着的肃穆。晋帖有儿童的天真,魏碑是老叟的烂漫。天真烂漫是两码事。天真是春花,烂漫是秋叶。晋帖是无心插柳的三月春光,魏碑的有意为之里全然涵养,涵而养之,沧桑肃穆沉着拙稚也是涵养的一部分。

附记:这篇文章写完,南京的诸荣会兄看了,说北碑中闲静的代表是《郑文公》。《张猛龙碑》是险,多方笔,露棱角,故意制造一种“险”来造“动”。我觉得也对,故添一笔记在这里。他与我观点相左,我也不更正了。我想,无关对错,有人说苹果好吃,有人说苹果难吃,两个人都没有错。我用心读碑帖写碑帖,写一点心事,如此而已吧。

苦笋帖

《苦笋帖》书法俊健,线条龙飞凤舞,直逼二王书风。直逼二王书风不稀奇,稀奇的是直逼二王文风。二王文风与书风堪称魏晋双绝。

书家法帖单重墨迹,常被人忽略文本,这是后人的偏颇。怀素《苦笋帖》,可谓唐人十四字小令,有魏晋法度——

苦笋及茗异常佳,乃可迳来。怀素上

苦笋和茗茶异常佳美,就请直接送来吧。直言直语,不仅仅是魏晋法度,差不多是魏晋风度了。什么是魏晋风度,我也懒得解释,有兴趣的自个翻《世说新语》去。

过去以为苦笋是春笋,后来在南方见过苦笋,比我家乡常见的春笋细小,因此心里也犯了狐疑。每年总会吃一点春笋,但从来没感觉“异常佳”。当然,这是我的味觉,梁实秋就在文章里说:“春笋不但细嫩清脆,连样子也漂亮。细细长长的,洁白光润,没有一点瑕疵。”

《苦笋帖》(局部)

菜场上常见到的春笋有两种,一种是膀大腰圆的毛竹笋,还有一种细长苗条、长在半尺许的笋,不少南方人称它为苦笋。笋号称荤素百搭,但还是搭荤才为宜。杭帮菜里有道名菜“油焖春笋”,只用春笋一味主料,吃起来到底嫌其清淡。我在家里烧笋要配五花肉,不知道怀素怎么吃。怀素这个和尚,鱼也吃得,肉也吃得,想必他食笋用的是李渔的法子——“以之伴荤,则牛羊鸡鸭等物,皆非所宜,独宜于豕,又独宜于肥。肥非欲其腻也,肉之肥者能甘,甘味入笋,则不见其甘而但觉其鲜之至也。”

不配肉的笋,我今年吃过一次。暮春之际,在泾县桃花潭附近一家餐馆,一碟子略腌而清蒸的笋尖,味道太好,入嘴清绝越走越远,差一点孤帆一片,可惜放了点味精,让人略生惆怅。

苦笋帖,瘦肥相宜,是中国法帖的笋烧肉。

胡竹峰,作家,现居合肥。主要著作有《空杯集》《不知味集》等。