大学发展规划的过程及其有效性①

韦莉娜

(厦门大学,福建 厦门 361005)

大学发展规划的过程及其有效性①

韦莉娜

(厦门大学,福建 厦门 361005)

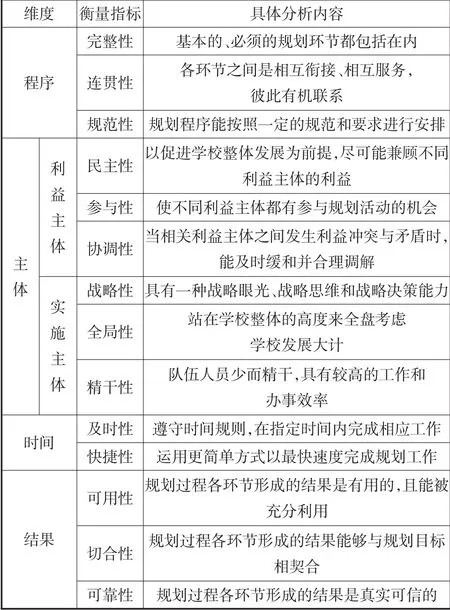

为了使大学发展规划真正起到推动大学发展的作用,应该关注规划过程及其有效性问题。大学发展规划过程的有效性即大学发展规划活动的过程为实现推动大学发展这一目标所应具有的基本特征,可以从程序、主体、时间和结果等维度来衡量有效性的高低程度。依照四个维度分析发现,当前不少大学发展规划过程的有效性并不高。针对这一问题,可以考虑通过制定规范的规划程序、扩大利益主体参与度、重视规划编制主体能力等途径来解决。

发展规划;过程;有效性;大学

如今,制定发展规划对每一所大学来说已是一项规定动作,最典型的就是要按照国家的每个五年发展期制定本校的五年发展规划。但随着人们对发展规划意义的认识逐渐加深,对于部分大学而言,制定学校发展规划已不仅限于完成规定动作,而成为一种自发、自主的行为。除了五年发展规划,一些大学还制定了各种类型的规划,如五年以上的中长期规划、学科专业发展规划、师资队伍建设规划等。越来越多的大学愿意投入大量的资金、人力、物力去进行学校发展规划。但是,不同大学的发展规划所发挥的作用并不完全相同。于是,人们又开始反思,到底大学发展规划如何才能切实起到推动学校发展的作用?这个问题就涉及到了大学发展规划的有效性。在有效性问题上,已有的研究更多的是关注规划结果的有效性,而忽视对过程有效性的关照。实际上,大学发展规划“最基本的价值在于过程本身”[1]。人们常说“过程比结果更重要”,因为过程的好与坏直接影响着结果。因此,有必要对大学发展规划过程的有效性进行深入探讨,使规划更趋于合理,符合学校发展的需求。

一、大学发展规划过程的内涵

一般意义上,人们都将大学发展规划与大学发展规划文本等同,误认为编制发展规划文本是大学发展规划的唯一任务和职能。这种观点的形成主要基于将大学发展规划看成是一种预期的结果。而从某种意义上说,大学发展规划文本的预期结果只是其中一个组成部分,大学发展规划本身不仅是静态的结果,更是一个动态的过程。早在20世纪初,格迪斯就提出“规划是一个过程”的理念[2]。大学发展规划本身就是一个复杂、多变的过程。正是因为大学发展规划本身不仅是结果更是过程,我们更要关注大学发展规划过程。

大学发展规划过程即关于大学发展规划活动的过程,由一系列有序的活动和步骤组成,可理解为大学发展规划的一般路径,包括活动的目标、对象、任务、内容、方法、手段、步骤等。大学发展规划过程也就是由大学发展规划活动的相关要素及其经过环节组合而成的。大学发展规划过程的各个组成环节并非一成不变。不同类型大学的发展规

划,其具体的步骤可能不完全一致,但是一些核心的步骤是相通的。大多数规划都是按照一定顺序排列而成的,其主要环节不仅包括编制规划文本,还包括前期策划、规划文本实施、控制监督和评价反馈等环节。其中,前期策划是首要环节,其重要性在于根据大学的实际需要和各种内外部条件对此次实施大学发展规划活动的目标、定位、任务等进行设计和明确,并安排好活动实施的相关人员、工作任务和要求、时间期限等。只有做好了前期策划,后面的各项工作才能得以顺利实施。规划文本编制是中心环节,也是难度最大的环节,即通过一系列工作最终形成大学发展规划的文本。规划文本制定得好,不仅有利于规划文本的落实,而且还可以使前期策划所确定的目标得以实现。当规划文本制定完成后,并非意味着规划的结束,而是要进入规划文本实施环节。这一环节是规划真正发挥效用的阶段。只有将文本的规划设想变为实际的行动,才可能真正实现大学的发展。而控制监督和评价反馈环节属于保障性的环节,不仅是对规划文本本身的控制与评价,还包括对规划文本实施过程的控制与评价,以便及时发现规划过程中的问题,并予以调整、优化或采取终止措施等,确保规划活动往预期的方向展开。由此可见,大学发展规划过程是一个环环相扣、渐进式的过程。每一个规划环节都是为了最终形成一个完满的结果而服务的。

大学发展规划的过程包括四个基本要素:第一个是程序要素。任何大学发展规划过程总是通过一定的程序来实现的。这个程序不是完全一致的,不同的规划所设置的程序各有差异。对于比较大型的规划,比如设计一所大学全方位发展的规划、或者设计一所大学较长一段时期的发展规划,可能就需要更为复杂和周密的程序来完成;而如果只是设计某个专业、学科发展规划过程的程序就相对简单一些。可以说,大学发展规划过程就是规划活动实施者根据一定的程序要求采取相应行动的系列组成[3]。第二个是主体要素。这个主体包括两个方面,一方面是与大学发展相关的利益主体,包括大学的教师、学生、管理人员以及其他利益相关者。如对于一所大学做的师资队伍发展规划,其直接利益主体主要就是该校的教师群体。另一方面是大学发展规划活动的实施主体。这个主体有时仅为校内人员,如一所大学制定本校的“十二五”发展规划时,组织校内各有关部门人员组成规划编制小组以项目的形式完成规划任务。而有的时候,规划的实施主体除了校内人员,还会聘请校外的专家来指导或全权负责规划的整体设计。第三个是时间要素。大学发展规划过程的每一项工作都需要经历一定的时间段。对于这个时间段,有些规划活动是有明确规定的,即必须在指定的时间段内完成相应的规划活动。如在规划文本编制环节,一些大学会制定明确的时间表,对该环节中所涉及的信息采集、需求调研、环境分析、数据分析、文本大纲设计、规划文本撰写等各项工作都指定了完成期限,以确保过程的时效性。第四个是结果要素。过程中的每一个环节都是指向特定结果的,过程是为结果服务的。过程中的各环节在采取一定行动之后都会产生相应的结果,结果即过程的最终体现和反映。同样以规划文本编制环节为例,经过信息采集过程可获得大量与规划相关的信息,这些数据、文本甚至图片、视频等信息能否为规划提供足够的信息即采集过程所获得的结果。

二、大学发展规划过程的有效性分析

对大学发展规划过程的关注,主要是看其有效性的高低。有效性越高的规划过程越有利于推动大学发展。那么到底该如何衡量大学发展规划的有效性程度?要回答这一问题,首先需要明确何为大学发展规划的有效性,在此基础上构建起分析有效性的理论框架。

(一)大学发展规划过程有效性的内涵

有效即发挥一定的效力,得到有效的结果,从而实现预期的目标。这里的“效力”、“结果”、“目标”都是正面的、积极的,不包括负面的、消极的内容在内。有效也可以理解为我们实施的活动所能产生积极的效应。“有效性”一词比“有效”多了一个“性”字。有学者认为有效性即“有效的内在规定性”[4],但仅从如此简单的一句话仍然难以全面理解其深刻涵义。因此,我们还需进一步深入探究有效性的内涵。首先,有效性的“性”字,也可以理解为“性质、属性”;其次,有效性是一种具有价值判断色彩的特有属性。因为一项实践活动是否有效,其本身就是一种价值判断,涉及主体的价值需求。只有

当主体的价值需求得到满足、实现主体预期目标和理想愿望的时候,这项实践活动才会被认定为是有效的。因此,有效性可以理解为某一实践活动要能够满足主体需求所应具有的基本价值属性。

大学发展规划过程的有效性即大学发展规划活动的过程所具有的实现促进大学不断进步、提升、完善并增强其社会适应性的基本特征,表现为大学发展规划活动的实施者在其实践行动中,运用适当的方式和方法,作用于规划过程,从而对大学发展产生正面的、积极的影响和作用。大学发展规划过程的有效性是大学发展规划活动得以存在的合理性依据。如果大学发展规划过程缺乏有效性,这样的规划活动所获得的结果大多是无效的,自然也就没有存在的意义。因此,大学发展规划过程的有效性是每一所大学在进行自身发展规划活动中都应该予以重视的。但是在现实中,许多大学对有效性问题的重视程度并不高,就算有对有效性问题的关注和研究,也主要还是针对大学发展规划结果有效性的,而对于过程有效性的关照和研究还较为缺乏。过程的有效性和结果的有效性最大的区别在于,后者只关心产生的效果,关注的是静态的结果;而前者不仅关注结果,还关注过程行为,即动态的过程行为对目标实现程度的贡献率。因此,对大学发展规划过程有效性的探讨需要更强调规划过程中各环节、有关要素、不同条件(主客观条件、内外部条件)等对结果的影响,通过最适切的方式获得与预期目标最为契合的实际结果。

(二)大学发展规划过程有效性的分析框架

既然大学发展规划过程有效性是一种价值属性,必然包括主客体关系和价值判断。同样的实践活动可能对于不同的主体及其需求而言,所应具有的有效性是不一样的。要衡量大学发展规划过程的有效性,需要一个系统的分析框架和体系。这个分析框架与大学发展规划过程息息相关。结合前面提到的大学发展规划过程四个基本要素,将其作为有效性的分析维度,帮助我们对大学发展规划过程的有效性进行一一剖析。

1.程序要素分析

程序是对过程的一种体现,有时候会与规划过程相互重合、相互渗透。但程序并不完全等同于过程。程序主要是一种运行规则,更偏向于应然层面的理想状态设定;过程主要是运行状态,更偏向于实然层面的现实状态描述。大学发展规划活动的程序是大学发展规划过程范畴中极为重要的一种形式,是大学发展规划过程的组成部分。每一所大学在进行发展规划过程中,都应该遵循一定的程序规则。因此,这个程序规则制定的好坏以及预设的程序规则能否得到执行将会影响着规划过程的有效性发挥。程序对大学发展规划过程有效性的反映主要表现在以下方面。

一是完整性。程序由一系列工作步骤组成,如果缺乏某项工作步骤,可能将影响工作效果。一般而言,大学发展规划的程序大致包括前期策划、编制规划文本、规划文本实施、控制监督和评价反馈等步骤,如果缺乏其中某个步骤,规划活动就是不完整的,这将直接影响最终的规划效果。

二是连贯性。前面也提到,大学发展规划过程是一个环环相扣、循序渐进的过程,即必须遵守一定的前后相连的工作步骤。这些步骤不是完全独立存在的,他们之间是有着前后联系的。如果前一个过程完成质量不佳,做出了错误的判断和选择,就会影响到下一环节实施的效果。因此,各环节之间应该是相互服务,前一环节为后一环节的顺利实施奠定良好的基础,后一环节也为前一环节的不断调整与完善提供相应的支持。

三是规范性。程序是实践活动过程中必须遵循的步骤、方式、形式以及实施这些步骤与方式的顺序原则和规则体系。程序的制定不仅是工作步骤及其顺序的规定,还包括有关工作方式、方法原则的规定。如果能够选定恰当的方式方法来开展工作,将可能达到事半功倍的效果。

2.主体要素分析

规划过程的主体主要包括与规划相关的利益主体和实施规划活动的主体两类。在此需要对这两类不同主体分别进行分析。

一是利益相关主体。第一个是民主性。这里的民主性主要指规划活动能够尽可能地反映和兼顾各利益主体的需求。大学由不同利益群体组成,兼顾需求不是将不同利益主体需求的简单累加,而是在追求学校发展的整体效益、效率的基础上尽可能照顾到更多群体的利益与诉求。民主只能是相对的民主,而非绝对民主。第二个是参与性。大学

的利益相关主体都应该拥有参与大学发展规划的权利和义务。在规划活动中,可以通过座谈会、讨论会等各种方式征求广大利益主体对学校发展的意见和建议,让规划文本的实施主体也参与到规划文本的编制环节中。第三个是协调性。当更多的主体参与到学校发展规划活动中,需要兼顾更多不同主体利益的时候,往往容易出现不同利益之间的冲突和矛盾。尤其在学校资源有限的情况下,到底是为了兼顾公平而将资源分散使用,还是将大部分资源投入到某一重要建设项目上,就需要慎重分析与探讨。在现实情况下,往往在进行利益平衡时,需要在协调处理不同利益群体的矛盾的基础上,尽可能偏向对学校发展施加重要影响的利益主体。

二是规划活动的实施主体。规划活动包括不同的环节,不同环节的实施主体并不相同。但是对于规划活动本身的性质而言,这是一种超前性、预见性的活动,对不同环节的实施主体会有相近的能力要求。只有当实施主体具有相应的能力和水平,呈现相应的特征时,才能更高质量地完成规划任务。第一个是战略性。规划通常是与战略联系在一起的,规划也即战略规划,需要规划活动的实施主体具有一种战略眼光、战略思维和战略决策能力。例如,他们能够通过分析学校自身资源和能力的优劣、剖析学校内外部环境带来的机遇和挑战,选择适合学校发展的最佳前进方向、目标和道路。第二个是全局性。大学发展规划是“对大学整体的、系统的设计”[5],规划活动实施主体的视野不能只停留在自己的工作范围内,而是要站在学校整体的高度,全盘考虑问题。例如,在制定一所大学的学科发展规划时,不能仅从学科自身的角度来考虑学科的发展,而是从学校的师资配比、实验实训条件、办学经费、软硬件设施、社会与学生的实际需求等多方面通盘考虑。第三个是精干性。实施规划活动的人员队伍不是越庞大越好。应该在充分考虑工作任务量的基础上,选择最合适的人员、以尽可能少的人数来高效地完成规划任务。如果人员繁多,容易出现责权不明、相互推诿的现象。

3.时间要素分析

任何一项大学发展规划活动的实施总要经历或者占据一段时间,只是不同的规划花费的时间长短不一样而已。从时间维度来看,发展规划过程的有效性体现在两个方面。

一是及时性。一般大学发展规划总会有一定的时间期限,只有在规定的时间内完成才能发挥应有的作用。如果超过一定的时间而未能完成规划任务,则规划本身就失去了应有的价值。例如,对于即将到来的“十三五”发展规划,应该在2015年完成规划文本的编制,这样到了2016年才能按计划进行具体的规划实施。

二是快捷性。同样的规划任务,如果能用最短的时间来完成这就是高效率的一种体现。因此,时间要素的快捷性是衡量发展规划活动中各种行为作出是否高效的一个基本指标。大学发展规划过程有效性的其中一个体现就是能在较短的时间内完成指定的规划任务。

4.结果要素分析

从结果要素分析大学发展规划过程的有效性,主要是看规划过程能否产生好的效果,能否有利于大学发展目标的最终实现。大学发展规划活动旨在解决当前学校发展中的重大问题,选准一个发展方向,采取有力措施,突破发展瓶颈,使大学取得新的进步与成就。因此,其过程各环节行为所指向的特定结果都应该能够有助于推动学校发展的。

一是可用性。各个过程所形成的结果应该是对规划活动有用的,且可以充分使用的。如在规划文本编制环节的信息采集阶段收集到的各种信息,应该能够对后面的规划设计提供足够的信息支撑。同时,在信息采集过程中尽可能用简单快捷的方式收集与规划相关的信息,避免花费不必要的时间精力去获取太多对规划无用的、多余的信息。

二是切合性。切合性主要指各过程形成的结果与规划活动目标的吻合程度。如果结果与目标相互切合,说明过程所采取的各种行为方式是有效的。如在规划监督与评价反馈环节,其所得的结果应该是有助于调整、优化规划活动的。因此,该环节所提出的反馈意见应该是有针对性的、符合实际的,并能真正指导规划活动朝着更合理、更正确的方向改进的。

三是可靠性。各个过程获得的结果应该是真实可信的,活动的各环节应该使用正规的途径和正确的方式方法得到确切的结果。例如,在规划文本编制环节的学校内外部环境分析过程中,试图通过

各种方式搜集到较为全面的学校内外部环境的实际情况,尤其是对于一些最新的信息和资料也尽可能地获取,并予以科学合理的整理与分析,从而为规划提供决策参考。

图1 大学发展规划过程有效性的分析框架

三、当前大学发展规划过程有效性存在的主要问题

基于以上的分析框架,我们对照四个维度来看当前我国大学发展规划过程的有效性,不难发现,不少大学发展规划过程的有效性并不算高,主要表现如下方面。

(一)程序规则的缺失

许多大学在开展规划活动前,缺乏对规划程序进行规范的顶层设计,导致程序的完整性、连贯性和规范性都存在一定程度的缺失。尽管几乎每一所大学在制定发展规划前都会制定一份工作计划或工作方案,但是这个所谓的计划或方案主要是进行领导小组及工作人员的安排、责任分工以及各项任务的完成时间要求等,而对于规划活动各环节工作的相互关系、前后衔接、工作的方式方法等问题往往在其中并未充分体现出来。当工作计划或方案下发之后,学校各部门、各单位人员只是按照自己的责任范围去完成任务,缺少必要的、足够的沟通与协调,这就容易导致各环节工作出现断裂或衔接不紧密的问题。而且,由于缺乏对工作方法原则性指导与规范,导致个别部门的工作进度缓慢,或者由于方法不当导致工作效果不理想等问题。

(二)利益相关主体的缺位

许多学校进行规划活动时普遍尚未能够做到让广大利益相关主体积极地参与到规划活动当中。如一些大学在制定发展规划的时候,往往只是指派学校规划部门的几个工作人员关起门来拍脑袋完成发展规划文本的撰写,这样的规划活动其利益相关主体参与度是微乎其微的,最后编制出来的规划文本可能更多地只是反映了学校领导层、管理层对学校发展的设想。而且,由于规划文本的实施主体往往是利益相关主体,由于他们前期并未参与到规划文本的设计与编制过程中,突然让他们按照文本进行实施还是存在一定困难的。如果规划的内容与他们的理想和意愿相差太大,他们不会乐意也不会主动按照规划文本的设计思路开展学校的发展建设工作,这样将直接影响规划实施的效果。

(三)规划编制主体的能力缺陷

许多大学的发展规划编制主体普遍主要由学校规划部门的工作人员组成。有的大学如果没有类似的规划部门,则临时从学校各部门抽调工作人员组成规划编制小组来共同完成。还有一些大学则把各个行政职能部门和教学单位的负责人也列入其中,但是这些负责人的实际参与度不高。从这样的一个编制主体格局来看,他们普遍都缺乏规划的基础理论知识,没有接受过系统的规划编制培训,而且他们对学校的整体情况了解也不够全面。在制定规划时,他们可能更多地只是站在自己部门的或自己工作岗位的角度来考虑问题,让他们从学校的整体高度来进行统筹设计还有一定难度,这极易导致编制出来的文本不完全切合学校发展的实际需求。

四、提高大学发展规划过程有效性的途径

(一)制定规范的规划程序

在规划活动展开的第一阶段就应该制定一个

较为规范、明确的程序,这可以使各项工作有条不紊地实施。需要制定的规划程序包括具体的规划工作流程、各项工作拟采用的方式方法和理应遵循的基本原则和要求等。拥有了规范的规划程序,规划活动的实施者可以根据程序规则按部就班地开展规划工作,增强了对规划活动的方向性指导。当程序设定好之后,学校的规划活动应该严格遵循程序规则,以发挥程序设置的应有效果。当然,程序设计的好坏也影响着规划过程的有效性。因此,在规划活动的一开始就应当设计一个科学合理的程序。当发现程序设计存在问题时,应及时调整程序,从而更好地指导规划活动的展开。

(二)扩大利益主体的参与程度

让大学发展的利益相关主体更大范围地参与到发展规划活动过程中来,也是提高有效性的一个重要方式。一方面,加强全校范围的宣传,让相关利益主体都了解学校正在开展的规划活动,从而使他们更关心学校的发展,为学校的发展出谋划策。另一方面,加深利益主体参与规划的程度,从过去只是征求广大利益主体对规划文本初稿的意见,扩大到在规划前期调查了解利益主体对学校发展的愿望与诉求,让部分利益主体直接参与到规划的设计与编制过程当中来等。当然,有一个问题需要考虑的,就是利益主体可能会出现参与规划的能力较弱、参与意识不强、积极性不足等现象,这需要给予一定的鼓励和引导,必要的时候还可以为利益主体开展规划知识的培训等。

(三)重视规划编制主体的能力

规划编制主体的水平高低将直接影响规划活动展开所取得的效果,有必要予以重视。一方面,在规划编制主体的选择上,应尽可能选择在战略规划方面具有较高水平和丰富经验的人员来承担此项工作。在必要的时候,学校可以聘请著名的规划师、校外相关领域的专家学者参与到编制主体队伍中来,以提高编制主体的整体实力。另一方面,为校内主要负责规划工作的人员创造提升规划能力的机会,如参加相关培训、邀请规划专家到校内做主题报告、外出学习交流等方式,从而组建起学校自己的规划编制队伍,为学校开展各种类型的规划活动提供强大的人力支持。

[1]陈明.现代大学战略管理[M].武汉:湖北人民出版社,2012:28.

[2]杨永恒.发展规划理论、方法和实践[M].北京:清华大学出版社,2012:60.

[3]湛中乐.现代行政过程论——法治理念、原则与制度[M].北京:北京大学出版社,2005:31.

[4]吴雨欣.选举民主的有效性与有限性[D].武汉:武汉大学,2010:108.

[5]别敦荣.论大学发展战略规划[J].教育研究,2010,(8):36.

(责任编辑:杨 玉;责任校对:于 翔)

Universities’Developmental Planning Process and Its Effectiveness

WEI Lina

(Xiamen University,Xiamen Fujian 361005)

In order to make the universities’developmental planning really play a role to promote the development of universities,should focus on the planning process and its effectiveness. The effectiveness of universities’developmental planning process is the process of universities’developmental planning activities for promoting the development of universities should have the basic characteristics of the target. We can measure the effectiveness of the high and low degree from the following respects:the program,the main body,time and the result. According to the four dimensions analysis found that the effectiveness of the current many universities’developmental planning process is not high. This problem can be solved by instituting standard planning process,expanding the benefit main body participation,emphasis on ability of people who compiling the plans.

developmental planning;process;effectiveness;universities

G520.1

A

1674-5485(2015)01-0022-06

国家社会科学基金教育学一般课题“现代大学制度研究——历史与现实的反思”(BIA130082)。

韦莉娜(1981–),女(壮族),广西南宁人,厦门大学高等教育质量建设协同创新中心博士生,南宁职业技术学院副教授,主要从事高等教育与职业教育研究。