旅游产业与城市化耦合协调发展研究——以安徽省合肥市为例

丁红梅

(合肥师范学院 经济与管理学院,安徽 合肥230061)

近年来,随着世界经济的发展和产业结构的调整优化,旅游产业的发展有目共睹,已成为最有活力的产业之一。中国旅游产业的发展潜力巨大,早在2006年,联合国世界旅游组织就预测,再经过十年左右的快速发展,中国会在世界旅游市场中扮演重要角色,将成为世界第一大旅游市场[1]。随着5月19日被确定为“中国旅游日”,我国旅游产业的发展进入了一个新的阶段,旅游产业地位将不断提升[2]。旅游产业的快速成长,加快了有旅游资源地区的城市化进程;而城市化进程的推动也促进了旅游产业的更快发展。所以有必要对旅游业与城市化协调发展状况进行系统的分析。

最早提出旅游城市化 (tourism urbanization)概念的是国外学者马林斯(Mullins)。他以澳大利亚非常出名的GOLD COAST和SUNSHINE COAST为研究对象,重点剖析了地方经济发展受旅游城市化的影响[3];Gladstone以美国的休闲城市和旅游大都市为案例,通过分析发现这两种类型的旅游城市表现出不同的社会结构特征[4]。对旅游城市化的有关内容,国内学者也进行了积极的探讨与分析,蔡建明认为在推动城市化发展的各种因素当中,旅游是比较特殊的一个[5];黄震方等对旅游城市化概念进行了界定,并以长江三角洲都市连绵区为例,探讨了旅游城市化问题[6];陆林、葛敬炳认为城市旅游的发展能够促进旅游城市化的进程[7];谷凯、杰夫瑞·沃认为旅游业发展是推动了海南城市化快速发展的主要因素之一[8];赵艳等认为旅游是推动城市化的一种动力[9]。

以上这些研究均可作为本研究的基础。但也可以看出,当前对旅游城市化的研究仍处于探索初期,国内外学者研究的方向和成果主要体现在概念界定、主要特征和关系描述上,对旅游与城市化发展两者之间的相互影响和相互作用程度的研究还不多,对两者发展过程中协调性、适应性等问题研究得还不够深入。本文选择合肥市为研究对象的原因是:随着2011年合肥市行政区划的调整,其旅游业发展很快,城市化进程也在不断推进,通过实证模型来动态的分析两系统的耦合协调状况具有重要的意义。

一、旅游产业与城市化耦合机理、耦合协调度模型与评价指标体系

(一)旅游产业与城市化耦合作用机理

作为开放度高、关联性强的综合性产业,旅游业的快速推进能带动区域的城市化发展,反过来,城市化的推进又使得城市的基础设施、交通、服务等方面不断完善,有利于旅游业的发展,两者相辅相成,互相促进。

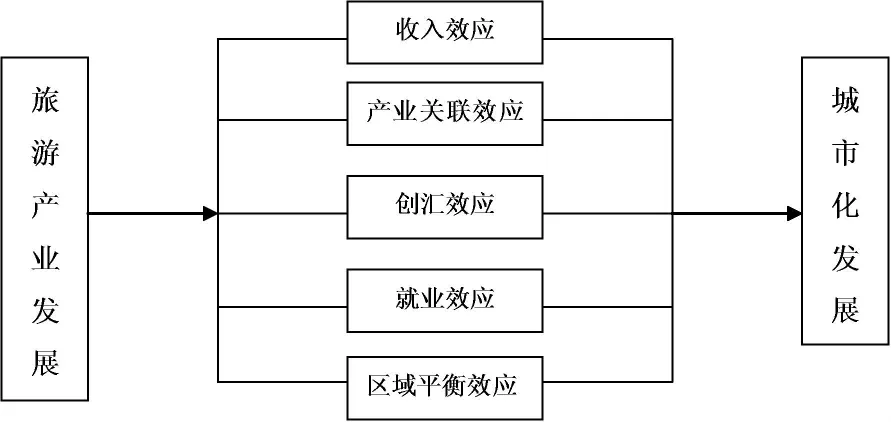

旅游产业发展推动城市化进程,使城市的综合竞争力不断提升。首先,旅游能拉动经济发展。2013年,合肥市旅游收入676.4亿元,相当于当年合肥市GDP的14.5%,旅游产业对城市国民经济的贡献比较明显。其次,旅游能促进结构优化。旅游业与其它行业之间有千丝万缕的关系,对相关行业的拉动作用明显。比如,旅游消费能直接对交通、酒店、商业等产生直接的拉动效应,而且对互联网、金融、物流等也产生重要的促进作用。随着人们生活水平的提高,旅游业的发展越来越快,与旅游相关的行业也越来越多,已达100多个。旅游消费对各行业的贡献率也逐步提高,其中对住宿业的贡献率最高,达到90%以上[10]。当前,游客对旅游景点、旅游产品、旅游服务质量等方面的要求在不断提高,这也促推相关行业要进行产业结构优化和产品升级。第三,旅游能为城市增加一部分外汇收入。合肥市在2012年入境游览人数达37.5万人次,比2011年增长13.0%;旅游外汇收入2.3亿美元,比2011年增长11.9%,旅游产业的外汇收入是合肥市外汇收入组成的重要组成部分。第四,旅游能增加就业机会。一方面,旅游产业本身就是劳动密集型产业,其对各种层次的劳动力都有一定需求,既需要一般的体力劳动者,也需要掌握技能和相关知识的专业人士[11]。另外,相关产业随着旅游业的发展,就业机会也会不断增加,特别是与旅游业关系紧密的住宿业、餐饮业等。据测算,旅游直接从业者增加1人,可为与其相关行业带来5个就业机会,这有力的提升了人口城市化进程。最后,旅游能促进区域合作与交流。旅游产业的发展促使城市与周边区域在客源共享、产品整合、市场开发等方面开展大范围的合作,而且还能为旅游产业本身和相关行业引进高素质的专业人才和先进的管理经验等[12],这在一定程度上推动了城市化进程。旅游产业对城市化推进的贡献是多方面的,我们可以将上述旅游业发展对城市发展的推动作用概括为收入效应、产业关联效应、创汇效应、就业效应和区域平衡效应等。其作用机理以图1表示。

图1 旅游产业促进城市化的作用机理

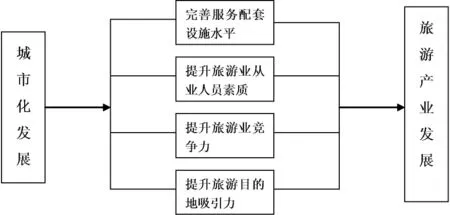

旅游产业的发展在一定程度上促进了城市化发展速度;同时,城市也为旅游业发展提供基本条件和各种资源。首先,城市发展越快,其基础设施越完善,服务效率和服务质量越高,高素质人才越集中,这些都是使得旅游业不断发展的推动因素。同时,城市化水平越高,旅游六要素中的娱乐、食宿、购物等活动所需要的服务配套设施也越完善。第二,旅游的发展需要大量综合素质较高的从业人员,城市化的发展可以聚集大量高层次、高素质的各类人才,为旅游产业的进一步发展积累人力资源。第三,城市化的推进有助于提高旅游业竞争力。城市化的发展能带动区域经济的提升,从而使政府有能力在投资、补贴、税收、奖励等方面给予旅游产业更多的扶持[12],形成产业竞争优势和竞争力。第四,城市化的发展可以提升城市形象,增加城市知名度,促使更多的游客主动了解城市的发展和相关旅游景点,带动旅游产业的发展。上述城市化发展对旅游产业的推动作用机理以图2表示。

图2 城市化发展推动市旅游产业发展的作用机理

(二)耦合协调度模型

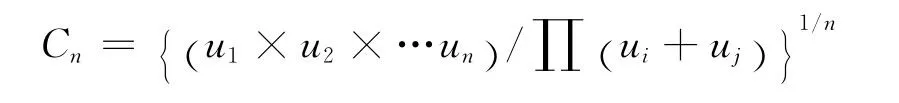

耦合是指两个或两个以上系统存在紧密配合与相互影响,耦合度就是对系统之间关联程度的度量。这里借用物理学“容量耦合系数”推出的多系统耦合度模型[13]169为:

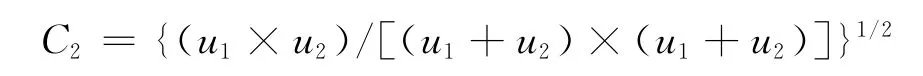

则两个系统的耦合度函数为:

式中:C2表示两个系统的耦合度,u1和u2分别为旅游产业系统和城市化系统的综合评价指数[13]169。C2能反映两系统之间的耦合程度,比如说当旅游产业与城市化发展水平都较高时,C2可能较大,但是该模型存在缺陷,有时当旅游产业与城市化各自的发展水平都较低时[12],C2却同样可能较大,这显然与前者所包含的具体含义是不同的[12]。为此,需对上述模型进行修正[14],即:

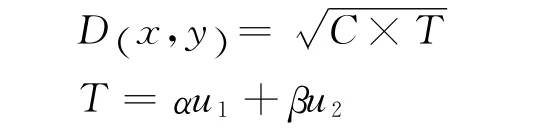

上式中:T表示旅游产业与城市化综合评价指数,D为耦合协调度,α、β为待定系数,结合对15位专家的访谈结果,本文对α、β分别赋值0.4、0.6[12]。

反映旅游产业系统与城市化系统耦合协调发展状况的协调度等级划分标准[15]见表1。

表1 耦合协调度等级划分标准

(三)评价指标体系和综合评价指数计算模型

作者通过查阅2004—2012年《安徽省统计年鉴》、《合肥市统计年鉴》等相关资料,筛选整理出了合肥市旅游产业和城市化的相关指标数据。

1.评价指标体系

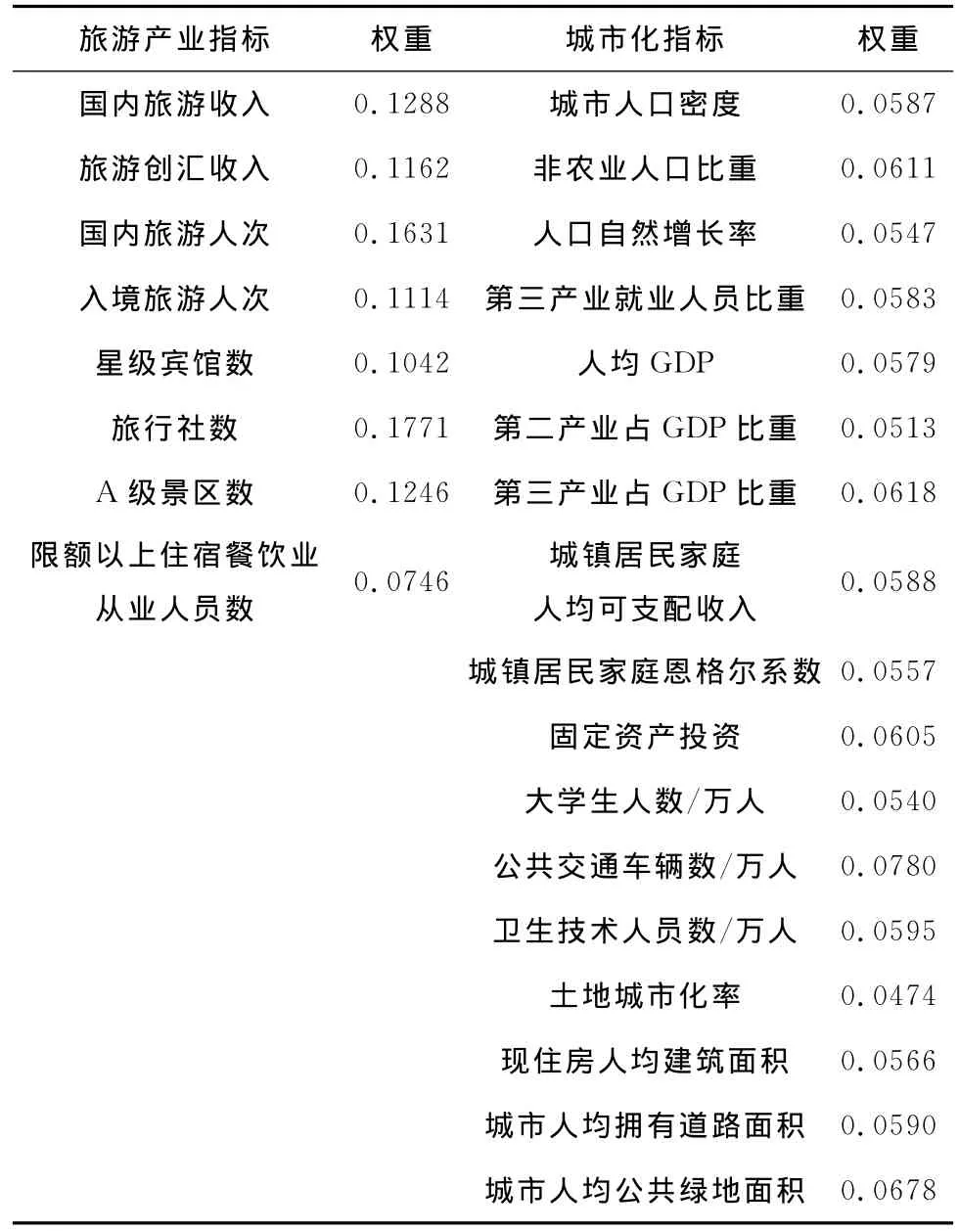

衡量城市化发展水平与旅游产业系统的指标相当多,因此有必要按照一定的原则,采用理论分析与统计相结合的方法对相关指标进行筛选和设置[12]。本文按照下述规则选定了评价指标体系:首先,从理论角度分析与界定城市化与旅游产业的概念;其次,进行频度统计,对CNKI数据库中1996—2012年间涉及城市化水平测度的562篇和旅游产业指标的447篇文献进行统计,将使用频度较高的指标选取出来[16];最后,访谈了相关专家,根据征询的意见调整了指标。遵循以上三个规则,构建了合肥市两系统评价指标体系。其中,反映旅游产业发展状况的指标为8个,分别是:国内旅游收入、旅游创汇收入、国内旅游人次、入境旅游人次、限额以上住宿餐饮业从业人员数、星级宾馆数、旅行社数、A级景区数[12]。反映城市化水平的指标为:城市人口密度、非农业人口比重、人口自然增长率、第三产业就业人员比重、人均GDP、GDP中第二产业贡献、GDP中第三产业贡献、城镇居民人均可支配收入、城镇居民家庭恩格尔系数、固定资产投资、大学生人数/万人、公共交通车辆数/万人、卫生技术人员数/万人、土地城市化率、现住房人均建筑面积、城市人均拥有道路面积、城市人均公共绿地面积,其中人口自然增长率、第二产业占GDP比重、城镇居民家庭恩格尔系数为负向指标,其余均为正向指标。

2.综合评价指数计算模型

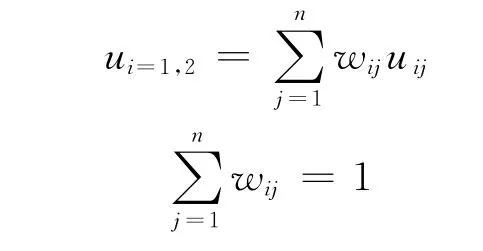

运用数学方法测算两系统各自的综合评价指数,具体计算公式如下:

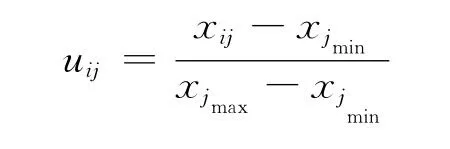

其中:ui表示各系统的综合评价指数,uij通过对原始指标的无量纲处理得到的,表示第i个系统的第j个指标,即:

式中:xij为第i个系统的第j个原始指标[12],xij的最大值为xjmax,xjmin是最小值。本文采用了比较客观的熵值赋权法[17]88来计算指标权重wij,以避免主观因素带来的偏差。此处省略复杂的计算过程,城市化与旅游产业的各个指标权重计算结果见表2。

表2 合肥市城市化与旅游产业各指标权重

二、合肥市旅游产业与城市化耦合协调结果分析

(一)合肥市概况

合肥是安徽省省会,坐落于安徽省正中部,处于长江、淮河之间,区位优势非常明显。合肥是中国四大科教城市之一,拥有三所国家实验室和四座重大科学装置,是唯一的国家科技创新型试点城市[18]。合肥是首批国家园林城市,自然景色锦绣多姿,文化古迹多,是中国旅游资源最丰富的城市之一[19]。近年来,合肥旅游得到了较快的成长,旅游总收入逐年上升,2013年达到676.4亿元,同比增长14%,其旅游总收入位列安徽省省辖市第一。合肥旅游业的快速发展得益于合肥城市化的大步推进。自1990年以来,合肥市经济以很快的速度在发展,城市聚集效应不断增强,城市化水平越来越高。2013年末,合肥的城镇化率达到67.8%,高出全国水平的14个百分点。2012年,合肥的城镇人口为502.8万人,与2011年相比,增加16.9万人,增长3.5%,城镇化率达到66.4%,高出全省平均水平19.9个百分点[20]。根据合肥市城市发展规划,未来的合肥将形成由1个主城区、3个副城市中心、3个产业新城和1个环巢湖示范区的“1331”城市空间格局,这将更好的促进合肥的城市化和旅游产业的进一步发展。

正是由于合肥市的特殊性,本文将其作为研究区域来分析两系统耦合协调关系,具有一定的现实意义。并希望本文探讨出的结论对国内相似区域的旅游业和城市化的发展有所启示。

(二)实证分析

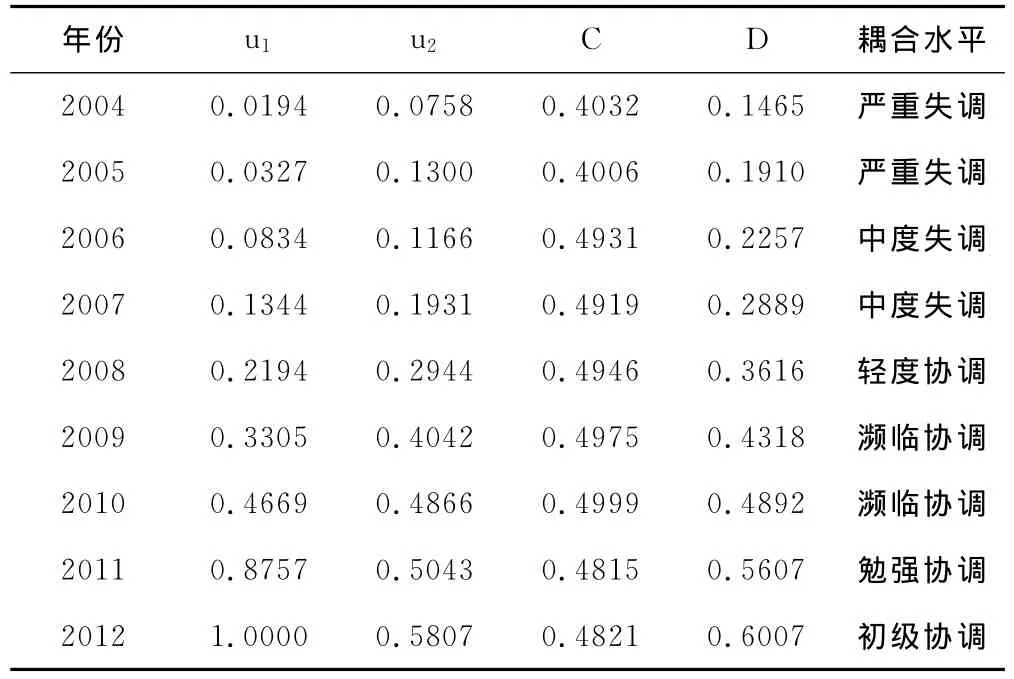

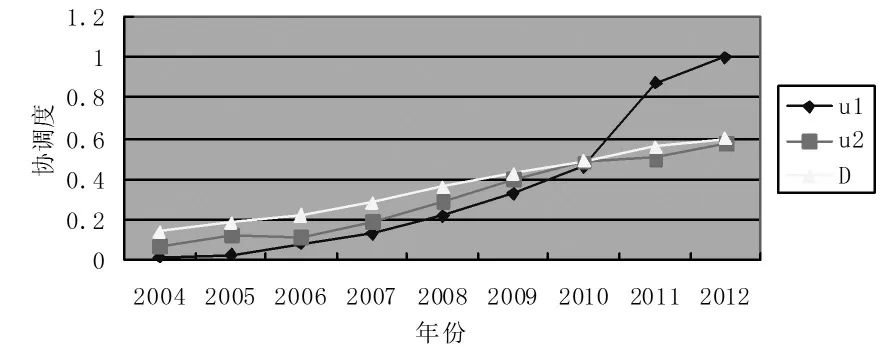

运用上述耦合协调度模型进行认真计算,得出合肥市两系统发展水平及耦合等级的具体指标见表3,耦合协调趋势状况见图3。

表3 合肥市旅游产业与城市化发展水平及耦合协调度等级划分

图3 合肥市旅游产业与城市化发展水平及耦合协调度

1.合肥市旅游产业与城市化发展水平

表3显示,代表合肥市旅游产业发展水平的u1和城市化发展水平的u2基本都在逐年增大。表明2004—2012年间两系统总体情况良好,基本处于稳步提升状态。从数据来看,合肥市2004年旅游产业发展水平最低,除表2中第五和第八指标以外,其余指标均为各年最低,主要是2003年“非典”的负面影响拖累了合肥市旅游产业的发展。到2012年,合肥市所有旅游产业的指标均是历年最高,旅游产业综合评价值也达到历年最高(1.000)。从横向来看,合肥市旅游总收入在2009年第一次超过黄山市,排在安徽省17个市的首位,随后的2010—2012年均居全省首位。2009—2012年,合肥市旅游总收入分别占安徽省旅游总收入的19.1%、20.6%、22.1%、22.9%。从纵向看,合肥市2011年旅游产业各指标均显著上升。这主要是因为2011年合肥市进行了行政区划调整,原巢湖市的一些旅游资源补充进了合肥市,旅游产品也变得更加丰富,滨湖湿地公园、滨湖岸上草原等都成为合肥旅游新亮点;另外,合肥周边的生态农业旅游也在不断发展,如三十岗的桃花节、大圩的葡萄采摘节等,将休闲与观光紧密结合起来,这些极大的促进了合肥旅游业的发展[21]。合肥市旅游产业发展对合肥市经济增长的贡献越来越大。另一方面,在多种因素的共同影响下,合肥市城市化U值表现出逐年上升的趋势,从2004年的0.0758增长到2012年的0.5807。从合肥市城市化各指标数值来看,2004—2012年各正向指标基本都呈上升趋势,尤其城市化率和人均GDP增长明显;而负向指标中城镇居民家庭恩格尔系数有一定的下降,说明合肥城市化水平在数量和质量方面都有较明显的提升,为旅游业发展提供的支撑力越来越大。

2.合肥市旅游产业与城市化发展的耦合协调度

合肥市旅游产业的发展趋势由图3中的U1曲线表示,U2曲线表现的是合肥市城市化的发展趋势,D曲线表示两系统的耦合变动趋势,曲线显示出,合肥市旅游产业与城市化水平从2004—2012年逐年提升,旅游产业系统与城市化系统的耦合D值也逐年增大。而且从表3也看到,两系统2004—2010年间一直处于失调状态,2011—2012开始走向协调阶段,但协调度不高。从图表来看,2004—2010年u1<u2,说明合肥城市化发展速度相对旅游业发展要快,旅游业在推进城市化发展方面的作用比较小。在此阶段,合肥城市化得到了较快发展,很好地带动了旅游业。2011年之后,合肥市旅游产业与城市化耦合互动效应逐步增强,2012年达到初级协调状态。2011—2012年的u1>u2,表明该阶段合肥市旅游产业发展速度快于城市化发展速度。2011、2012年合肥市旅游总收入的增速分别为78.08%、43.87%,在安徽全省各市中增速第一。旅游产业的快速发展,极大地促进了当地区域经济的发展,也很好的推动了城市化进程。但从表3和图3也可以看到,即使到了2012年,合肥市的旅游产业与城市化耦合协调D值也只是0.6007,两系统仅处于初级协调水平。所以,合肥市需要进一步推动城市化发展,加强旅游开发,并采取一定的措施使两系统的耦合D值不断增大,两者更加协调发展。

三、结论

本文从时间序列角度探析了合肥市旅游产业与城市化发展在2004—2012年之间的耦合协调度,结果显示:(1)旅游产业与城市化两系统确实存在互动的耦合关系,从时间角度来看,两系统的耦合协调状况在不同的发展阶段有差别。当两者发展水平都很低时,则处于失调状态。这说明旅游产业与城市化两系统此时未形成互相促进的良性关系,各自在无序状态下低水平发展。但两系统的互动关系随着旅游产业和城市化的快速发展越来越明显,逐步形成协调发展趋势,这说明合肥市旅游产业与城市化这个大系统开始走向有序的发展方向。(2)当前,合肥市旅游产业发展水平较高,而城市化U值到2012年才达到0.5807,合肥的城市化水平还需要更快的提升。并且,目前两系统的耦合协调度仍然偏低,需进一步发挥合肥市旅游产业的关联效应,同时不断提升城市化对旅游产业的支撑力。这一点对其它城市的发展有一定的启示,在不断促进旅游产业和城市化发展水平的基础上,还应持续推进两系统的良性发展与相互影响,逐步提升两系统的耦合协调度。(3)旅游产业的进步可以带来当地经济的发展,促进城市化进程,反过来,城市化的不断推进又积极的支持了旅游产业的进一步发展,两系统的关系十分紧密,发展相辅相成。所以,对于城市化发展较好而且旅游资源比较丰富的类似于合肥市的地区或城市来说,大力推动旅游产业和城市化的协调发展,是未来经济的发展方向。

纵向动态地比较合肥市旅游产业与城市化发展的耦合状况是本文的主要内容,但文章仅仅选择了2004—2012年的数据来进行分析,研究的时间跨度稍短,指标不够全面,数据也不够充分,并且没有深入探讨模型其它方面的应用。比如,未采集面板数据对安徽省其他城市旅游产业与城市化的耦合协调状况进行比较分析,此内容设为我们将来的研究方向之一,以期对旅游产业与城市化耦合机理进行更加深入的分析。

[1]朱希伟,曾道智.旅游资源、工业集聚与资源诅咒[J].世界经济,2009,(5).

[2]5月19日:“中国旅游日”[EB/OL](2011-4-13)[2013-8-27].http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2011-04/13/content_793176.htm.

[3]Mullins P.Tourismurbanization[J].International Journal of Urban and Regional Research,1991,(3).

[4]Gladstone D L.TourismurbanizationintheUnitedStates[J].Urban Affairs Review,1998,(1).

[5]蔡建明.中国城市化发展动力及发展战略研究[J].地理科学进展,1997,(2).

[6]黄震方,吴江,侯国林.关于旅游城市化问题的初步探讨-以长江三角洲都市连绵区为例[J].长江流域资源与环境,2000,(2).

[7]陆林,葛敬炳.旅游城市化研究进展及启示[J].地理研究,2006,(4).

[8]谷凯,杰夫瑞·沃.海南快速城市化过程分析[J].国外城市规划,2002,(2).

[9]赵艳,徐冲.河南省旅游城市化水平测度研究[J].经济师,2010,(12).

[10]旅游业综合性强、关联度高带动第三产业发展[EB/OL]http://www.cntins.com/zx/hyyw/201211/t20121115_76897.htm

[11]如何把旅游业培育成战略支柱产业——以承德市为例[EB/OL](2011-8)[2013-8-27].http://paper.people.com.cn/rmlt/html/2011-03/11/content_777368.htm?div=-1.

[12]丁红梅.旅游产业与区域经济发展耦合协调度实证分析-以黄山市为例[J].商业经济与管理,2013,(7).

[13]王兆峰,余含.张家界旅游产业发展与小城镇建设耦合发展研究[J].经济地理,2012,(7).

[14]孙爱军,董增川,张小艳.中国城市经济与用水技术效率耦合协调度研究[J].资源科学,2008,(3).

[15]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系-以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999,(2).

[16]高楠,马耀峰,李天顺,白凯.基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究-以西安市为例[J].旅游学刊,2013,(1).

[17]王永明,马耀峰.城市旅游经济与交通发展耦合协调度分析—以西安市为例[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2011,(1).

[18]合 肥 [EB/OL](2012-12-31)[2013-8-27].http://baike.baidu.com/link?url=k0Fq7l_dBbVlrUotXzNnZu6pFo7Z_IXOVdrlbqYwv_QEe4-58vNqtmNGqK7Ozx1E.

[19]全国首批园林城市 九月去天津展示合肥“绿”[EB/OL](2012-7-12)[2013-8-27].http://www.chla.com.cn/htm/2012/0712/132453.html.

[20]郭友保.合肥城市化:现状、问题与战略选择研究[D].合肥:安徽大学,2012.

[21]上半年合肥旅游业总收入超过230亿[EB/OL](2012-7-25)[2013-8-28].http://ah.anhuinews.com/system/2012/07/25/005103103.shtml.