河北省老年人养老模式及幸福感

唐启群,安海娟

(华北理工大学,河北 唐山 063000)

一、问题的提出

作为人口大省,河北省于1996年就已经进入老龄化社会,并且老年人口989 万,占总人口比重为14%,且各地市均已进入老龄化社会。预计到2015年,全省老年人口将达到1080 万人。河北省将达到近中度老龄化程度。

随着老年人口规模的不断扩大与老龄化速度的不断加快,人口的老龄化问题日益严峻。我省的老龄化总体上存在着未富先老的问题。地区差异与城乡差别明显。加之河北省处于人口相对密集的华北平原地区,人民生活水平参差不齐。受经济等相关因素的制约,我省现有的卫生资源不足,养老制度还不够完善,养老机构无论从数量还是质量数都存在不足。这些都增加了应对老龄化问题的难度。值得指出的是,随着社会的发展,第一代独生子女的父母正逐渐步入老年,我省421 式家庭结构比例增多。然而,现代生活的节奏使子女照顾老人的时间和经历减少,传统的家庭养老功能弱化,传统的养老模式受到冲击。河北省应对老龄化的危机已刻不容缓。养老模式问题的探索影响着人口老龄化带来的社会问题的解决。作为北京联系全国各地的必经之所,河北省内环京津,外环渤海,与京津两市共同构成换渤海核心区域。也是华东、华南和西南等区域连接东部、西北、华北地区的枢纽地带。京津冀地区拥有全国最大的消费群体,经济总量占全国10%以上。老龄化人口这一人口学与经济学问题的有效应对,能进一步促进河北地区经济发展,使其发挥环京津、环渤海优势。相反,如果不能有效应对,不仅使我省现存和隐形的养老问题加剧,也将严重制约我省经济的发展,阻碍构建和谐社会的目标。

在此背景下,选择合适的养老模式,分析我省老年人的养老意愿,为老年人提供高质量的养老服务以及合理配置养老资源,显得十分重要,同时也能够为构建健康养老提供依据。

主观幸福感指的是评价者根据自定的标准对其生活质量的整体评估。幸福感是心里卫生的重要课题,主观幸福感是反应生活质量的重要心理学参数。老年人的幸福感关系自身、家庭甚至整个社会的和谐发展。对老年人幸福感的探析对改善老年人的心理状态,改善老年人的社会环境有重要的意义。在人口老龄化加快的背景下,提升老年人的幸福感关系着老年人的生活质量,也关系社会的安定与和谐。

目前,我国居民的幸福感相关研究特别是针对老年人群的研究较少。在幸福感的影响因素问题上,不同学者意见不一,可能与不同地区老年人的主客观实际情况有关。因此如何针对我省老年人的特点探讨影响我省老年人的幸福度的因素显得十分必要。本文就我省老年人的幸福感现状及相关影响因素进行分析,可以帮助了解我省老年群体的心理健康,改善其生活质量,使他们更加合理的享受晚年生活,利于家庭和睦,社会和谐。

二、数据来源与调查对象的基本情况

(一)数据来源

采用随机分层抽样的方法,抽取河北省石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛五个城市60岁及以上的不同养老模式背景下的老年人进行调查。共调查老年人3427人,剔除不合格问卷171分,实际统计分析3256份。问卷有效率为95%。内容主要包括一般人口学特征:性别、年龄、文化程度、职业及在职状态、养老意愿、收入、生活来源、婚姻、子女数量及其生活现状、医疗保险、慢性病情况、卫生服务利用及需求,自我效能情况,家庭功能,社会支持情况以及幸福度[2]情况调查。调查员由河北联合大学2011级卫生事业管理专业本科学生组成,35名学生参与了该项调查,历时17天完成该项调查工作。所有调查员均进行过培训,统一标准。采用自行设计的调查用表,深入到城乡社区和养老机构进行一对一的询问式调查,并当场收回调查问卷。

(二)调查对象的基本特征

符合条件的研究对象中,男1658人(50.92%),女1598人(49.08%);小于70岁1919人(58.94%),70-80岁1011 人(31.05%),80 岁以上326 人(10.01%);文盲1237 人(37.99%),小学977 人(30.01%),初中659 人(20.24%),高中及以上383 人(11.76%)。总体收入比较,乡村老年人显著低于城区老年人,城乡老人健康及就医情况比较结果显示:城区老人慢性病患病率、住院率及医疗费用均显著高于乡村老人。

三、养老模式和幸福感分布及分析

(一)养老分布及满意度

家庭养老是目前我省最主要的养老方式。家庭养老即老年人居住在家庭中,主要由具有血缘关系的家庭成员对老人提供赡养服务的养老模式。城区家庭养老比例为56.61%,乡村为82.65%。这一比例远远高于两地区机构养老和社区养老的比例。结果表明,无论是城区还是乡村,尽管家庭功能弱化,但仍无其他有效的养老模式能够替代家庭养老的地位。老年人由于受到传统文化的影响,仍愿意居住在家中,享受来自于配偶或者子女的物质和精神上的支持。城区和乡村比较而言,乡村的家庭养老的老年人远高于前者。这同时也说明,作为北方的典型代表省份之一,尽管受到经济发展以及家庭结果变化的影响,我省农村地区的传统的文化家族观念和家庭养老方式目前仍然基础深厚,难以动摇。在满意度方面,家庭养老的满意度较高,但略低于其他两种养老模式。可能与老年人对养老服务的物质要求、健康保健和精神文化要求标准提高而子女的现有生活压力增大,与老人的沟通减少有关。

社区养老发端于西方国家,在国外已积累了一定的经验。社区养老是以居家老人照料为主,社区养老机构照料为辅,在为居家老人照料服务方面,又以上门服务为主,托老所服务为辅的整合社会各方力量的养老模式。这是一种以居家养老为基础,以社区服务为依托,以福利机构为补充的社会化居家养老新模式。发达国家的社区发展已有一百多年历史,发展较为成熟。典型代表有英国、美国和日本。而我国的社区养老服务于20世纪80年代末才刚刚起步。随着2001年民政部推行的“星光计划”,各个省份开始探索不同的社区养老模式。我省从2010年开始陆续在11个设区市和36 个市辖区中推行了居家养老呼叫服务网络[1]。同时提出“9523”养老模式。和到“十二五”末,全省基本上建立以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的覆盖城乡的养老服务新格局的目标。随着政策的支持,社区养老在我省在各个市区有了不同程度的发展。如廊坊市建立政府出资建设服务平台、委托服务实体经营运作的区级中心统筹、日间照料中心为主、社区服务站辅助的三级服务网络;邯郸市邯山区的社区“温暖夕阳”居家养老服务工程,以社区卫生服务站、驻区医院和日间照料中心为依托,开展健康为老服务,关注老年人身心健康;石家庄市桥西区的养老服务中心,以政府主导、市场运作、星级管理的方式,利用社区服务智能化管理系统开展居家养老服务;唐山市路北区的“四位一体”居家养老服务新模式等。本次调查发现,作为新兴的养老模式代表,社区养老逐渐受到我省老年人的关注。城区选择社区养老的老年人要高于乡村地区。可能与社区养老模式首先在城市的发展有关。而三种养老模式中,社区养老的满意度最高,为82.27%,说明在社区养老的发展初期,我省从政府到企业无论是经济投入经历投入较高,还是也可能与此种模式存在时间较短,一些缺点和弊端还没有暴露有关。提示我们一方面要加大这种新兴养老模式的宣传,让越来越多的老年人逐渐认识和理解,另一方面,政府部门和企业继续保持现有的热情,积极制定相应的法规政策,并落实配套设施与服务,特别是加大对乡村地区的投入,更好的服务于现有的养老模式,对现状不足给予补充。

机构养老是将老人集中在专门的养老机构中养老的模式,机构养老又分为福利机构(如养老院、敬老院、老年福利院等)养老和非福利机构(即老年公寓)养老。本次调查显示,我省老年人选择机构养老的比例较低,城区为22.43%,乡村为12.74%,乡村比例低于城区。从老年人自身角度出发,对于大多数老年人而言,入住养老机构的费用是重要问题。目前我省老年人的经济水平不高,即使有需要的老年人及其家庭也可能因经济压力而无法负担入住养老机构的费用。对于存在生活不能自理等问题的老年人来说,能够提供完全照顾专业的养老机构不多,这也减少了老年人对养老机构的选择。老年人受传统观点影响,对于入住养老机构从心理上还不能完全接受,只是认为是一种无奈之选。与此同时,子女也对将老人送入养老机构存在一定的心理障碍,常常是一种被迫选择。目前,受经济水平等因素的制约,我省现有的养老机构在环境、饮食、文化和医疗水平上还远远不足,公立性质的养老机构不足,而民营的养老机构还不能广泛被大家认可。因此,还需要进一步的规范和管理。近年来,随着政策的扶持,我省的机构养老也在不断改善。公办、民办的养老机构建设得到大力发展,养老机构质量有所提高,加大对相关工作人员的培训与规范等。机构养老满意度为80.54%的数据说明上述措施一定程度上改善了养老机构的现状。

(二)养老意愿分布及原因分析

我省居民最理想的养老模式为家庭养老,城区占61.48%,乡村占85.10%。乡村比例高于城区。值得指出的是,我省城区与乡村老年人意愿选择社区养老人数比例23.96%和14.55%均高于机构养老7.68%和7.22%。

调查发现,年龄身体健康状况、婚姻状况与经济收入影响着老年人的养老意愿。年龄较大、身体相对健康、婚姻状况良好和经济收入相对较高的老年人更倾向于选择家庭养老。身体状况相对较差但能够自理、经济能力尚可的老年人对社区居家养老更加青睐。分析原因可能为,经济收入好的健康老人不仅能够自给自足,同时也可发挥余热,对下一代给予帮助。健康情况相对较差但尚能生活自理的老年人更愿意选择社区居家养老,分析原因可能为一方面,随着新一代年轻人社会生活压力加大,越来越多的老年人都有“不愿麻烦子女、给子女增加压力”的思想,另一方面,经济、健康状况尚可的老年人选择社区居家养老可以避免家庭矛盾(包括婆媳矛盾、饮食偏好、日常生活学习习惯、在第三代的教育方面的观念等)。而健康情况不佳甚至是无法自理的老人则迫切需要养老机构提供基本照顾与医疗。不仅能够减轻子女在日常照料上的负担,也能得到相对专业的治疗。

表1 养老模式、养老意愿及养老满意度分布

四、幸福感分布及影响因素分析

(一)幸福感的分布

所调查老人之中,城市老年人幸福度水平(即MUNSH 得分)平均(33.06±8.02)分;正性情感平均(5.54±2.62)分;负性情感(2.36±2.00)分;正性体验(8.18±3.32)分;负性体验(2.30±0.84)分。正性情感与体验得分大于负性情感与体验。农村老年人幸福度水平,平均(30.78±6.11)分;正性情感平均(5.10±2.30)分;负性情感(2.58±1.54)分;正性体验(6.40±1.69)分;负性体验(2.14±0.58)分。正性情感与体验得分大于负性情感与体验。总的来说我省老年人幸福度较高。虽然农村老年人的幸福度水平略低于城市老年人,但差别不大。可能与经济收入及社区卫生服务利用情况相关。

四幸福度分布及影响因素

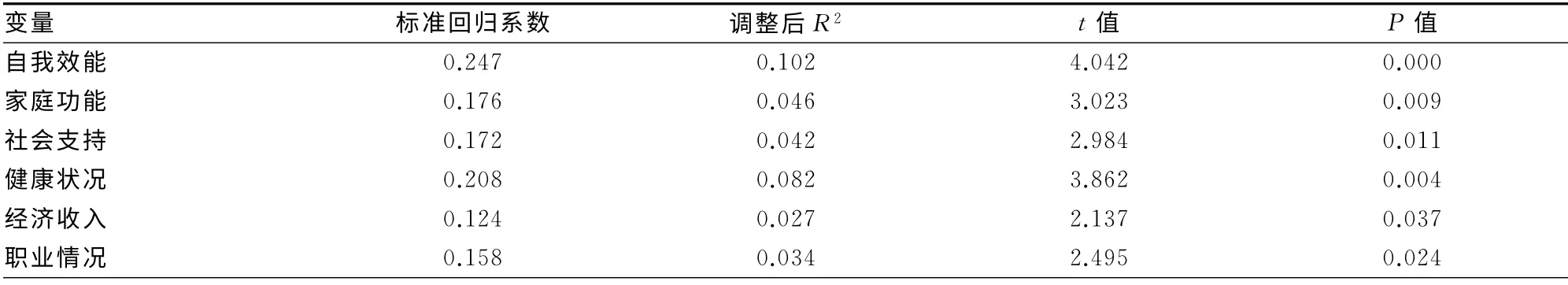

(二)影响幸福度的因素

为更好的探讨老年人的幸福感影响因素,我们用Logistic回归分析老年人的幸福度。检验人口学情况、自我效能、家庭功能与社会支持情况的变量对老年人幸福感的影响。回归模型的因变量是老年人幸福感,自变量大致分为两类,一类是人口学特征,包括性别、年龄、文化程度、收入情况、婚姻状况、健康状况等;二类是自我效能情况,家庭功能情况,社会支持情况等。结果显示,影响幸福度的主要因素按Logistic回归贡献大小排序依次为自我效能、健康状况、家庭功能和社会支持、职业、经济收入等。

表3 幸福度影响因素分析

老年人的幸福度总体上说受自我效能水平,家庭功能和社会支持的影响较大。

自我效能是指人对自己是否能够成功地进行某一成就行为的主观判断,与自我能力同义。本次研究数据显示,自我效能高的老年人幸福度高。对老年人而言,自我效能表现为对自身健康的信心。自我效能高的老年人能够更好的促进身体健康,身体健康状况是老年人生活满意度和生活质量的生理基础。作为幸福感的关键指标[2],生活满意度的提高可直接增强幸福感。这与唐丹[3]等对北京市老年人的调查结果一致。唐丹指出,自我效能对幸福感有直接作用,同时健康状况还可通过自我效能对主观幸福感产生影响。

家庭关系和社会支持总体而言是老年人的人际关系。包括婚姻情况、与子女的关系及与社区邻里之间的关系等。同等物质条件下,人际关系处理得当可促使老年人生活满意度提高,增加幸福感。有研究表明,在老年人的各种人际关系之中,婚姻关系对老年人最重要。本次研究显示,婚姻状况良好的老年人幸福感高于婚姻状况不良的老年人。有配偶的老年人(包括单身老人的再婚)能够有效帮助老年人对抗空虚、孤独、寂寞等不良情绪,维持愉悦、精神向上等积极的情绪。在衡量幸福感的指标中,积极情感和消极情感是反应幸福感的重要指标。通过积极情感的增加和消极情感的减少,婚姻幸福的老年人无疑更加幸福。

也有学者指出,拥有良好的社会支持的老年人会比较幸福,具有较高的生活满意度、较多的积极情感和较少的消极情感。本次研究中,虽然不如婚姻的相关性大,但社会支持仍是影响老年人幸福度的重要方面。在生活变故面前,子女、朋友、邻里的支持可帮助不良情绪的排解,从而有效抑制负性情感,避免主观幸福感的降低。郑宏志、陈功香[4]对山东省老年人的调查中发现,社会支持各个维度中除主观支持外,对主观幸福感均存在显著的预测作用的原因是社会支持能提供物质或信息的帮助,使人们的喜悦感、归属感增加,同时提高了自尊感和自信心。在关维俊[5]等对唐山市部分社区老年人的调查中发现,社会关系包括子女、朋友、邻里之间对老年人的幸福感均有显著影响。与本次调查的结果一致。作为北方的代表省份之一,河北省的老年人十分重视家庭与社会关系,此次调查结果与我省的人文背景相一致。

而经济收入、健康状况、职业等因素在一定程度上也影响着老年人的幸福度[6]。退休后再就业、身体相对健康、收入较高的老年人幸福度更高。比较后结果显示,三者之中健康状况对老年人幸福度影响作用最大。相对于慢性疾病多、总体健康状况不良的老年人而言,健康老年人的幸福感更高。而在本次调查中性别、年龄、文化程度、子女数量等情况并未对老年人的幸福度造成有意义的影响。值得指出的是,社区资源(包括非医疗资源与医疗资源)也是影响老年人幸福度的重大影响因素。非医疗资源方面,积极参加社区场所活动的老年人比不参加的老年人更幸福。其中,社区的主要活动有健身中心、老年活动室、社区活动中心等。医疗资源方面,能够获得较好的社区卫生服务的老年人幸福感更高。尤其对于患有慢性疾病的老年人而言,社区卫生机构能够解决日常健康问题是十分重要的资源,能够减少了不必要的去大的医疗机构的时间与花费。

五、总结与讨论

无论是养老模式还是老年人的幸福度,都是老龄化背景下不可回避的问题。通过本次对我省老年人养老模式、养老意愿、养老满意度和幸福感的研究,带来的启示有:

(一)多元模式促进河北省养老体制转型

①继续发扬尊老敬老的优良传统,充分发挥家庭养老的优势,使选择家庭养老的老年人能够真正享受到子女孝顺、孙儿承欢膝下的幸福。②大力促进我省养老机构的发展,对于身体较差,无法自理的老年人来说,机构养老是其首选。加大对养老机构的人力、物力、财力投入,改善落户的配套设施,通过政策倾斜提高工作人员待遇等措施减少养老机构医护人员的流动性,增加他们的工作积极性。继续保持我省在养老机构人员培训方面的优势,提高工作人员的专业素养。同时,加强监管,防止虐待老人等事件的发生。③加强社区居家养老工作,发挥政府主导作用,加大政府对社区居家养老的扶持力度[7]。结合实际,制定针对我省特点的发展规划。一方面加快相应的法律及制度建设,为我省的社区居家养老建设工作提供理论依据;另一方面加大资金投入,从实际上保证各项建设的顺利进行并有效坚持。同时,通过电视、报纸等各种新闻媒体对社区居家养老大力宣传,使广大群众能够真正了解并参与进来。社区工作者也要主动与老年人进行沟通,提高老人对社区工作的认知度。

(二)多举措增强老年人身心健康

一方面,为老年人的健康创造条件,如加强社区健身器材的投入、定期进行养生、疾病知识的宣传、加大对老年人健康科研工作的支持等。将老人的疾病和失能的时间缩短,让老人健康和自理的状态延长。提高老年人的收入,加大低保老人的覆盖面,增加他们的生活补贴。为老人的晚年生活营造和谐的社会环境。另一方面,丰富老年人的精神文化生活。如增加老年大学,倡导家人陪伴、支持社区等部门开展活动等。营造良好的社会氛围,通过让有能力的老年人参加公益活动[8]、帮助子女做事措施开发老年群体的人力资源,使其发挥自身潜能,获得"老有所为"的成就感,促进其心理健康。

[1]数据来源:http://www.hebmz.gov.cn.

[2]陈姝娟,周爱保.主观幸福感研究综述[J].心理与行为研究.2003(03).

[3]唐丹,邹君,申继亮,张凌.老年人主观幸福感的影响因素[J].中国心理卫生杂志.2006(03).

[4]郑宏志,陈功香.社会支持对老年人主观幸福感的影响[J].济南大学学报(社会科学版).2005(05).

[5]关维俊,庞淑兰,王国立,等.唐山市部分社区老年人幸福度及相关因素分析[J].中国老年学杂志.2007(20).

[6]金岭.老年人生活满意度的影响因素及其比较分析[J].人口与经济.2011(02).

[7]王静.北京社会化居家养老问题与对策研究[J].人口与经济.2012(03).

[8]吴金晶,梁博姣,张旭.城市老人从事志愿者活动对自身主观幸福感的影响——基于北京市朝阳区的调查[J].南方人口.2012(05).